大国责任的逻辑:形成、运行与互动

刘笑阳

(同济大学 中国战略研究院, 上海 200092)

马克思、恩格斯在谈到人的一般责任时指出:“作为确定的人,现实的人,你就有规定,就有使命,就有任务,至于你是否意识到这一点,那都是无所谓的。”(1)《马克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社,1960年,第329页。对于现实中的个人,群体性的社会联系不仅构成了利益的交汇,更在此基础上建构出了相应的责任与使命,并因阶级社会中权力的影响而呈现出特殊性和流变性。相应地,国家也是国际社会中相互联系的理性个体,“在无政府状态的国际关系中,国家拥有权力就要负相应的责任”(2)Hedley Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, Macmillan, 1977, pp.206-229.。与此同时,随着全球公共问题的增多,全球治理需要主权国家承担相应的国际责任,并日渐对主权国家的责任提出更高的要求和期待。(3)Bruce Jones, Carlos Pascual and Stephen John Stedman, Power and Responsibility: Building International Order in an Era of Transnational Threats, Brookings Institution Press, 2009.在某种程度上,伴随着全球分工和世界市场的继续深化与发展,我们已经无法抗拒地进入了一个“责任时代”(4)Robert B. Zoellick, “Time to Herald the Age of Responsibility”, Financial Times, 2009-01-26, p.11.。可以说,国家责任的外溢是全球化时代的崭新表现,而“国际责任”也随之逐渐成为国际关系领域的独立命题。在这个层面上,相关研究普遍认可国际责任的价值,观点差异主要在于其来源(例如是伦理性的还是法理性的)和范畴(例如区域范围或具体领域),而国内学者则更多围绕中国国际责任的研究指向来探讨普遍意义上的国际责任。

在这一过程中,国内外学者对“大国责任”的关注反而是国际责任研究的早期方向,但又伴随着“国际责任”概念的拓展而有所减少。事实上,在全球阶级社会的历史背景下,权力的不平等也必然会引致责任的不平等,从而使得国家责任呈现出一般责任和特殊责任之分。其中,前者是指一个特定社会秩序(如现代国际体系)中所有成员所应履行的责任;而特殊责任则是一个社会秩序中的特定成员所履行的责任,如大国负有维护国际和平与安全的重大责任等。(5)Mlada Bukovansky, Ian Clark, Robyn Eckersley, et al., Special Responsibilities: Global Problems and American Power, Cambridge University Press, 2012, p.57.可以说,权力的天平向大国倾斜,会为大国带来获取特殊权利的机遇;但如果大国不履行特殊职责,它们也不能期望自己的特殊权利被承认。(6)Hedley Bull, “The Great Irresponsibles? The United States, the Soviet Union, and World Order”, International Journal, 1980, 35(3), pp.437-447.在这个层面上,大国责任的价值同样得到了政策制定者和学术研究者的肯定,而相关研究则主要从关注层次、议题类型、认定标准、理论传统与具体行为等维度进行了探讨。(7)在关于大国责任的研究方面,赫德利·布尔(Hedley Bull)和伊尼斯·克劳德(Inis L.Claude)发挥了重要的引领作用。关于国际责任和大国责任的研究综述和概念辨析可参见毛维准:《“国际责任”概念再审视:一种类型学分析框架》,《世界经济与政治》,2016年第12期,第68-100页。可是,既有研究同样聚焦于大国责任内容的争论,更多将其作为一种先验性的概念予以讨论,却没有充分在内部解构大国责任本身,仍然呈现出对大国责任关照的表象化特征。

有鉴于此,本文将基于马克思主义的基本原理和国内与国际相统筹的研究思路,在既有的国际责任研究基础上予以“回归”:探索大国责任的理论解构和现实重构,并为理解大国责任和国际责任提供可能的战略视角与理论框架。以此为指引,本文将首先尝试提炼大国责任的核心变量,并借以阐述其形成逻辑:(1)对大国责任予以辩证性的解构,从而分析其内在运行;(2)基于对国内责任的外延性理解,探讨大国责任在双边和多边层面的外部互动。需要指出的是,考虑到时代差异、国家差异和战略差异等因素,本文并不打算描述相关责任的具体内容与范畴,而是聚焦在普遍性思考上把握大国责任的抽象意义和整体价值,故而本文在根本上还是侧重于国际责任的国际关系领域研究。

一、 大国责任的形成逻辑

应当说,“责任”已被证明是在道德哲学和政治哲学的字典中最棘手也最混乱的术语之一。(8)⑦ 戴维·米勒:《民族责任与全球正义》,杨通进等译,重庆出版社,2014年,第84页;第88页。在中文语境里,“责任”是指“分内应做的事”,也指“没有做好分内应做的事,因而应当承担的过失”。(9)中国社会科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典》,商务印书馆,2012年,第1627页。英文语境则将“责任”(responsibility)界定为:“一种可以对某人或某事负责的(responsible)品质和状态,它可能涉及道德、法律或精神层面的职责,也可能代表值得依靠或值得信赖。”(10)Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary (eleventh edition), Merriam-Webster, 2009.在政治学范畴中,马克斯·韦伯将政治伦理分为信念伦理和责任伦理,后者强调行为者完全理性地估量并且勇于承担其政策后果,它遵循的是一种经验理性的行为逻辑。(11)姚自强、石斌:《权力·权威·责任——马克斯·韦伯国际关系思想浅析》,《外交评论》,2008年第6期,第57-64页。英国政治学家戴维·米勒(David Miller)则创造性地将国家责任区分为:我们对我们自己的行为和决定负有责任的“后果责任”(outcome responsibility)与我们援助那些需要帮助的人的“补救责任”(remedial responsibility)。⑦在国际法视域下,国家责任是一国违反国际义务所产生的法律后果(12)Malcolm Shaw, International Law, Cambridge University Press, 1997, p.541.,通常是使受害国能够运用国际法所规定的措施和程序,迫使违法国履行它的义务或从违法国取得赔偿(13)奥本海:《奥本海国际法》,詹宁斯、瓦茨修订,王铁崖等译,中国大百科全书出版社,1995年,第401页。。在国际关系范畴中,国家责任(或国际责任)是指“国家违反国际法,侵害别国的权利,构成侵权行为而应负的国际法上的责任……一般分为政治上的责任、物质上的责任和道义上的责任”(14)颜声毅、俞正梁主编:《世界政治经济与国际关系词典》,吉林人民出版社,1988年,第374页。。

可以说,不同的话语体系和理论范式对责任的界定与探讨具有应然的共通性,也存在着必然的差异性。就共通性而言,责任(包括国家责任)普遍被理解为与某种结果相互联系的主观能动行为,无论这一结果是前置的实然发生,还是后续的应然状态。这意味着“责任”兼具主体特征和客体取向,它一方面与主体的利益和能力相互联系,另一方面则需要通过客体的变化予以反馈。即前者关注主体是否可以履行责任,而后者则反映主体是否有效地履行了责任。就其差异性而言,上述经典理论范式在责任(包括国家责任)的来源方面产生了分野:(1)法理层面的责任。这些责任通常是消极的和滞后的,即因为某种问题出现才需要承担的责任,其中既包含后果的责任,也包含补救的责任,这是关于“责任”的狭义理解。(2)道义层面的责任。这些责任通常是积极的和天然的,它的履行并不必然受到问题产生的影响,但却一定要具备解决问题的动机,其内涵更接近于传统意义上的“义务”。(15)事实上,在学术研究和政策表达中,“责任”和“义务”之间的概念边界并不明晰,其原因恰恰在于广义的责任概念模糊了两者之间的边界,或者说使两者产生了某种程度的融合。考虑到这种差异性理解,责任的客观存在和责任的伦理自觉无疑都会对责任的认定产生重要影响:前者确定了责任的外在边界,并由此产生了一种对国家履行责任的预期;而后者则形成了责任的内在认知,并由此激发出国家履行责任的偏好。在某种程度上,相对稳定的客观预期和更趋变动的主观偏好之间的矛盾恰恰形成了现实层面对国家责任和大国责任的争论所在,而这为本文研究带来了第一个问题假设:国家责任为何会出现预期和偏好之间的矛盾?

本文认为,国家利益或许是形成这种矛盾的根源所在,而责任与利益也构成了硬币的两面,“它们在本质上难解难分,相互依赖”(16)史蒂芬·霍尔姆斯、凯斯·R.桑斯坦:《权利的成本:为什么自由依赖于税》,毕竞悦译,北京大学出版社,2004年,第99-111页。。正如马克思所言,“任何人的职责、使命、任务就是全面地发展自己的一切能力”(17)《马克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社,1960年,第330页。,追逐利益既是个人感性的必然驱使,也是主权国家维持国家生存和发展的必然需求。特别是伴随着全球化时代的到来,国家利益和相互依赖形成的共同利益成为不同国家利益之间的结构性媒介,而两者催生出的国家理性则发挥着进程性和观念性的作用。(18)刘笑阳:《国家间共同利益:概念与机理》,《世界经济与政治》,2017年第6期,第102-121页。故而,国际责任和大国责任的产生并非一种形式逻辑的问题,而是基于某种实质逻辑:由于相对责任而言,权利具有逻辑和道义上的优先性;(19)林尚立:《有机的公共生活:从责任建构民主》,《社会》,2006年第3期,第1-23页。因此,所有国家(特别是大国)都会基于某种利益考量来建构和履行国家责任。其间,国家利益的相互依赖使得国家不仅要以本国利益作为基点,还要以他国利益、共同利益和全人类利益等作为参照。在这个层面上,国家建构起国际责任的根源在于外部利益对本国利益产生了影响(甚至于外部利益通过“共同利益”成为本国利益的一部分),而国家履行国际责任的最关键动力就在于外部利益会对本国利益产生积极反馈。故而,国家承担外部责任未必都是出于对自身利益的追求,但国家也不太可能会让自身的利益服从于相关的责任(20)Inis L. Claude, “The Common Defense and Great-Power Responsibilities”, Political Science Quarterly, 1986, 101 (5), pp.719-732.,而这也演绎出了本文研究的第二个问题假设:如何建构国家责任和国家利益之间的逻辑联系?

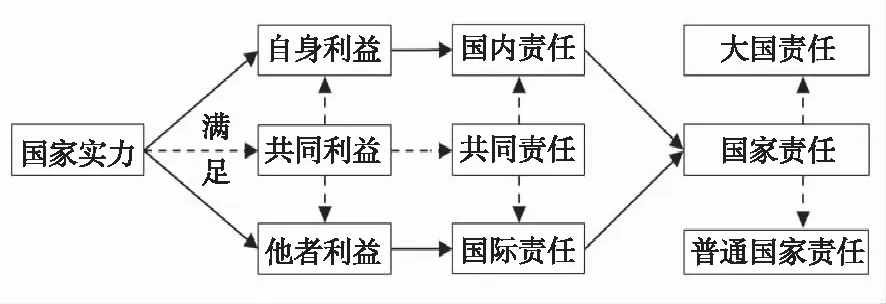

本文认为,由于责任在根本上是问题导向的,而现实问题的解决必然要以国家的物质性和观念性力量作为保障,故而国家责任在本质上就是对国家实力的运用,它直观地表现为对国家利益的满足。以此为基础,国家责任的形成基于两种客观要素的逻辑互动,即国家利益和国家实力的逻辑互动(21)肯尼斯·华尔兹(Kenneth Waltz)认为,实力“可定义为能力的分布”,因此国家实力既是一种力量(power),也是一种能力(ability)。参见Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, Addison-Wesley, 1979, p.192。。在这一过程中,国家实力会直接或间接地作用于自身利益和他者利益两个主要维度,并分别侧重于责任的利己性和利他性,而在两者的交融地带则形成了互利性的共同利益。其中,对自身利益的满足形成了国内责任,对他者利益的满足形成了国际责任,而对共同利益的满足则形成了国家间的共同责任。可以说,这一形成逻辑需要明确三个前提假设:(1)根据历史唯物主义的理论,国家责任究其根本还是社会性的上层建筑,仍然要以国家利益(无论是本国利益还是他国利益)作为其经济基础。(2)根据世界历史的理论,国家在全球化时代通过变革自身的生产方式来影响世界秩序中的主导生产方式(22)刘笑阳:《马克思主义国际战略的时代背景分析——基于国家实力和世界秩序的互动》,《太平洋学报》,2019年第6期,第32-41页。,所以国际关系范畴下的“责任”应当是国内与国际互动下的“国家责任”,而不仅仅是侧重于利他维度的“国际责任”,即便所有国家未必都需要担负国际责任。(3)共同责任并不同国内责任和国际责任构成并集,而是两者存在共性或趋同的交集部分(如图1所示)。

图1 大国责任的形成逻辑

基于上述形成逻辑可以发现,责任本身有其限度,它或许可以超越自身利益的界定,但却通常要受到国家能力的限制。责任本身强调其“回应能力”的价值(23)Rabbi J. Sacks, To Heal a Fractured World: The Ethics of Responsibility, Schocken Books, 2005, p.144.,而其与国际社会的实力不对称和权力不平等相联系,就形成了大国责任和普通国家责任的分野。在这个层面上,权责一致、权责相当是国家责任的基础逻辑,所有的国家要承担共同的责任,但大国承担特殊的责任,其本质相同而程度有别。德国历史学家利奥波德·兰克(Leopold von Ranke)指出,如果一个国家能够抵制其他国家的威胁,甚至不怕所有其他国家联合对付自己,那么它就是一个大国(24)Theodore von Laue, Leopold Ranke: The Formative Years, Princeton University Press, 1950, p.203.——大国的本质就是国家实力居于显著的优越性地位。正如赫德利·布尔(Hedley Bull)所言,大国之所以能够为国际秩序做出贡献,只是因为构成国际体系的国家所拥有的权力是不平等的。(25)赫德利·布尔:《无政府社会:世界政治中的秩序研究》,张小明译,上海人民出版社,2015年,第173页。更为关键的是,大国的能力不太可能因国家利益的要求而消耗殆尽,因而其拥有足够的综合国力来有效地维护这些利益。(26)门洪华:《大国崛起与国际秩序》,《国际政治研究》,2004年第2期,第133-142页。可以说,由于大国在国家实力方面具有非对称性的优势,使得大国在世界秩序中享有与普通国家不同的权力分配地位,而这种差异性主要集中于以下三个维度:(1)大国往往需要更大的成本来履行自身的国内责任,无论这种履行针对的是国内利益还是海外利益。(2)大国往往更有余力来支援和帮助普通国家维护其利益,这在本质上是大国在全球范围内对资源的再分配。(3)由于大国的国内变化更容易影响世界,而大国通常有余力发挥全球性作用,所以共同责任就成为大国责任发挥效用的重要媒介。

二、 大国责任的运行逻辑

如前所述,大国责任的形成逻辑界定了责任的主体与流向,旨在使其尽可能避免受制于道义性、法理性和工具性的思考约束,从而以相对简约的内涵界定来探索大国责任的内部结构及其运行机理,并进一步在单位层面上解答“大国责任如何予以解构”和“大国的国内责任和国际责任是何种关系”这两个推衍性问题。

本文认为,大国责任由国内责任和国际责任构成。其中,国内责任是对本国利益的满足,侧重于国家实力的收益或止损效应;国际责任是对他国利益的满足,侧重于国家实力的支出效应。由于两者的利益客体存在明显差异,因此相关的收益和支出并不构成天然的平衡。同时,在国内责任和国际责任之间还存在着共同利益基础上的共同责任,它体现的是行为体之间共同承担收益与支出的责任部分。相应地,关于共同责任部分需要明确以下前提:(1)所有国家在其中的总收益与总支出趋向平衡。共同责任是国家间实力集聚后对共同利益的满足,相关行为的收益与支出都是双向的,所以集体的总量基本平衡。(2)不同国家在其中的收入/支出分配不必然平衡。由于国家实力存在现实差异,因此在收益/支出分配上存在着相对的不平衡,而这也成为大国责任在本质上区别于普通国家责任的关键。在这个层面上,大国责任的相关要素在辩证统一的状态下形成某种“电机模型”,即在“正负直连”的内部基础上,大国向自身利益投入国家实力a,首先促进大国责任在国内责任区间发挥作用,并将其效用外溢至国际责任区间或者共同责任区间,从而依托后两者的输出形成外部效应(如图2所示)。

图2 大国责任的运行逻辑(电机模型)

基于上述模型和思路,大国责任的运行大致包含以下逻辑规律:

大国责任的运行是内外统一的。在国际关系研究的视域中,大国责任和国际责任通常带有“支出”导向,更多追求所谓的“主观为自己,客观为别人”(27)亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》下卷,郭大力等译,商务印书馆,1983年,第27页。。这一理解符合国际关系的多数现实,却又部分忽视了国内责任的重要价值。事实上,国家(特别是大国)有必要也有可能将外部责任和国家利益相互融合(28)Inis L. Claude, “The Common Defense and Great-Power Responsibilities”, Political Science Quarterly, 1986, 101(5), pp.719-732.,这种融合其实是建立在利益基础上的国内责任和国际责任的对接。本文认为,大国对责任的关注必须是内外有别、内外兼顾的。其中,国内责任侧重于“主观为自己,客观为自己”的取向,国际责任侧重于“主观为他人,客观为他人”的取向,而共同责任则彰显的是“主观为大家,客观为大家”的行为逻辑。在这个过程中,大国履行国内责任可以为国家责任提供正向的动能,从而直接将效能外溢至国际责任区间(线b),或者通过共同责任来间接实现国际责任的承担(b1和b2)。随后,通过共同责任和国际责任的履行,国家责任成为国家实力转化为现实利益的输出端(c1和c2)。在这个层面上,国内责任构成了履行国际责任和共同责任的基础性条件,而共同责任和国际责任则成为大国责任的外在表现。(29)这可以部分解释在国际关系研究中为何“大国责任”和“国际责任”经常处于同一研究维度。

大国责任的运行是权责统一的。罗伯特·基欧汉(Robert O. Keohane)和约瑟夫·奈(Joseph S. Nye)指出:“领导并非意味着赋予特殊收益,而是首先做出妥协、为总体结构利益而表现出远见卓识的特殊责任。”(30)罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈:《权力与相互依赖》(第四版),门洪华译,北京大学出版社,2012年,第227页。权力和责任的关系是“大国责任”问题的逻辑起点。可以说,大国责任得以运行的关键在于,大国具备强有力的国家实力a作为动力来源,从而促进国内责任的自运转,并进一步向共同责任和国际责任方面外溢。与之相反,普通国家和小国可能由于国家实力的限制而使责任的运行终止于国内责任的区间,其动力源头无法确保向共同责任和国际责任区间产生外溢的b1和b2,而这种情况也可能发生在大国身上。换言之,由于动能a在现实情境中是有限的,因此国内责任对国家实力的消耗并不必然产生b和b1,或者即便产生也未必和a的水平保持一致。因此,“能力越大,责任越大”的总体趋势是存在的,但是由于能力和责任之间存在动力损耗问题,国际责任和共同责任“不一定与国家权力和实力成正比”(31)李东燕:《从国际责任的认定与特征看中国的国际责任》,《现代国际关系》,2011年第8期,第52-57页。,甚至有时还会出现无法履行共同责任和国际责任的情况。所以大国责任在运行时的权责统一并不是指实力和责任的对应,而是更加强调责任对实力的回应。

大国责任的运行是动静统一的。以辩证的眼光来看,大国责任是相对静止的概念:(1)国家实力的流动速度相对较慢,而基于实力和利益所建构的责任也要经历较长阶段才会发生根本性的变革,世界对大国的责任期许会呈现出相对稳定的态势。(2)国内责任的界定主要基于主权标准,即便主权伴随全球化呈现出一定的模糊性,但是仍然会长期存在并深刻影响国际关系的互动,所以国内责任的区间界限在相当时间内难以发生根本性变动。与此同时,正如赫德利·布尔所言,明确规定大国的特权和义务无助于维持国际秩序,反而会导致更多威胁国际秩序的矛盾。(32)赫德利·布尔:《无政府社会:世界政治中的秩序研究》,张小明译,上海人民出版社,2015年,第191页。相对静止和稳定并不意味着大国责任就可以得到明确,它在绝对意义上还是发展的和变动的:(1)客观的国家利益和国家实力本身就是变动不居的,大国责任作为一种上层建筑则要以两者的变化作为其嬗变的基础。(2)国际情境的普遍不确定性会影响到国际社会关系与观念的变迁,使得对共同责任和国际责任的认知与履行同样处于变化之中。基于上述情境,大国责任会在整体性流变的基础上映射出阶段性稳定的态势。

大国责任的运行是知行统一的。可以说,大国责任的实质是对大国满足利益、解决问题和改造世界的社会性期许,其实践导向反映出可操作性的意蕴,即国家可以运用实力a来推动国内责任和国际责任的内部运转,并在这一过程中通过c1和c2反馈于客观的和具体的国际现实。与此同时,“责任”以及“负责任”具有明显的道德含义,且受制于各国的文化与意识形态(33)李宝俊、徐正源:《冷战后中国负责任大国身份的建构》,《教学与研究》,2006年第1期,第49-56页。,这使得认知层面的因素或会推动国家履行责任,或会限制国家对权力的运用。换言之,大国自身应该是一个“道德负担的承担者”,大国所携带的道德责任具有“受人尊崇的意涵”(34)Toni Erskine, “Locating Responsibility: The Problem of Moral Agency in International Relations”, Christian Reus-Smit, Duncan Snidal ed., The Oxford Handbook of International Relations, Oxford University Press, 2008, p.702, p.704.。大国不能仅仅标榜对于责任的履行,国际社会对大国身份的认可往往基于其实际行动而非理念表达;大国责任的理念只有化成实践,才能够真正实现提升国家形象和拓展国家利益的战略价值。在这个层面上,大国责任的识别(identifying responsibility)和对责任的指派(assigning responsibility)同样重要(35)戴维·米勒:《民族责任与全球正义》,杨通进等译,重庆出版社,2014年,第86页。,而大国责任的客观要求和伦理自觉之间的平衡就成为大国履行其责任的重要归宿。换言之,作为社会性建构的大国责任必须实现“实践——理论——实践”的闭环,才真正完成了其内部运行的周期。

三、 大国责任的互动逻辑

可以说,探究大国责任运行逻辑的关键在于,明确国内责任在大国责任识别和履行过程中的基础性作用,但这并不代表国际责任和共同责任只是国内责任的延展或者两者都要为国内责任服务。尽管大国需要将国内责任的履行作为保障性的前提,但仍需通过国际责任和共同责任实现外部互动,才能真正意义上拓展国家利益、改善国家形象、提升国家影响力,并反馈于国家实力和国家利益本身,从而实现大国责任的内外联动和逻辑闭环。有鉴于此,本文将基于国内责任的基础性作用,在双边和多边两个维度探讨大国责任的互动逻辑,进而解答“大国为什么要履行国际责任和共同责任”和“大国的国内责任与国际责任/共同责任如何互动”的结论性问题。

(一)大国责任互动的国内基础

“责任”在本质上是一种“关系性”概念(36)Rabbi J. Sacks, To Heal a Fractured World: The Ethics of Responsibility, Schocken, 2005, p.144.,是基于物质性基础的社会性表现。这意味着,无论其责任行动和责任对象是什么,作为责任主体的国家都会在实践链条中发挥核心作用。正如乔治·凯南(George Kennan)所言,国家的“首要义务”仍然是“为其代表的国内社会的利益服务”(37)George F. Kennan, “Morality and Foreign Policy”, Social Education, 1985, 49(2), pp.205-218.。作为能够对国际生产方式产生重大影响的大国更是如此。在国内责任的范畴中,大国的政府作为主体会对国家的整体利益和国民的个体利益施加责任行为;但在国际责任和共同责任的范畴中,一国政府和国民均作为“大国”这样一个系统的整体对他国利益或共同利益施加责任行为。杰克·利维(Jack S. Levy)认为,大国不仅有能力将外来威胁或者损失降至最低点,还必须使收益最大化,并且敢于冒险地获得收益。(38)Jack S. Levy, War in the Modern Great Power System: 1495—1975, University Press of Kentucky, 1983, pp.10-12.可以说,如果大国无法在国家内部维护和满足其核心利益(或称之为无法履行基本的国内责任),它往往会在外部系统中呈现出无法降低自身威胁或者无力拓展本国利益的状态,那么其作为“大国”的主体性就将因为客观实力的不充分和主观认同的不确定而遭受影响和质疑。正是在这个层面上,布尔认为,我们所期望的大国责任主要包括在制定自己的政策时考虑到其他国家的利益诉求,并有责任广泛地界定自己的利益以便维持对许多成员国有重大利益关切的国际体系。(39)Hedley Bull, “The Great Irresponsibles? The United States, the Soviet Union, and World Order”, International Journal, 1980, 35 (3), pp.437-447.可见,大国国内责任的基础性作用,恰恰由于“大国”在外部环境中的特殊性地位而得到了放大。

与此同时,根据雷纳特·梅恩茨(Renate Mayntz)的观点,国家的责任包括:(1)管理特定的社会与其他社会之间的关系;(2)管理社会内部个人与个人之间、集体与集体之间的关系;(3)向政治—行政体系提供所需要的资源;(4)为了满足公共需要而提供公共服务;(5)引导社会发展以实现特定的目标。(40)克莱德·依格尔顿:《国家责任论》,姚竹修译,商务印书馆,1935年,第172页。雷诺·马尔内斯(Raino Malnes)则认为,国家义务应该对“主要国家利益”,即安全、统一与繁荣予以特别关注。(41)Raino Malnes, National Interests, Morality and International Law, Scandinavian University Press, 1994, p.42.可以说,大国履行其国内责任的关键就是依靠各级政府对国内的群体和个人予以有效治理,而其责任的基本归宿则是维护国家的主权、安全和发展利益。在这个层面上,国内责任的履行有其层次性和阶段性。就层次性而言,国家素有将利益进行排序的传统,特别是关乎国家存亡以至于不能进行交易或退让的核心利益(42)门洪华:《中国国家利益的维护和拓展》,《中国战略报告》,2017年第1期,第201-215页。,往往在实践中成为大国履行国内责任的底线。这意味着,大国会择其轻重来履行国内责任,并不必然选择“一揽子”的履责。就阶段性而言,由于大国的国家利益更为纷繁复杂和具有远见,往往需要阶段性的目标设定与手段选择以实现步步为营的效果,所以大国会依据其战略的缓急来履行国内责任,并不必然选择“一步到位”的履责。

此外,还有学者认为,大国责任包括本土责任、地区责任和全球责任三个层次,本土责任的充分实现是大国实现包括地区和全球责任在内的对外责任的基础。(43)肖欢容:《中国的大国责任与地区主义战略》,《世界经济与政治》,2003年第1期,第46-51页。这一论点对国内责任基础性作用的强调值得肯定与借鉴,但“本土责任”并不能涵盖国内责任的全部内容。伴随着全球化的不断深化和拓展,大国的国内责任依然会基于主权的考量,但却未必会受到国界的限制。事实上,如何在海外利益的拓展过程中更好地履行对本国国民和企业的责任,也是全球化时代国内责任的题中之意。可以说,全球范围的相互依赖既使得大国的本土利益和海外利益之间的联系更加密切,也促使两者更多地同他国和全球的利益形成共同利益的交集,从而呈现出相应的时代特征:(1)在相互依赖持续加深的全球化时代,本土责任和海外责任都会在不同程度上受到时代背景、国际秩序和他国政策的影响。(2)在相对意义上,本土责任具有“强国内性、弱国际性”的特征,而海外责任则具有“强国际性、弱国内性”的特征,但这种强弱的绝对性会随着国际秩序和大国实力的变化而变化。(3)大国为更好地履行带有国际性特征的国内责任,就要积极探索在共同利益的基础上承担共同责任。

(二)大国责任的双边互动

当我们剖析大国责任时,不仅要看其结构性(structure),更需关注其进程性(process)。与此同时,伴随着全球化的不断拓展与深化,国际社会中的集体利益呈现出逐渐拓展的趋势,使得责任的履行不能仅仅依赖于国家实力,而要通过国家间合作和规则制定予以保障。(44)Renate Mayntz, Sociologia dell’Amministrzione Pubblica, iL Mulino, 1982, pp.62-63. 转引自刘杨钺:《现实建构主义视野下的大国责任》,《国际论坛》,2009年第5期,第44-47页。就如同国家之间的相互依赖使得两国可以借助相交域的共同利益产生令对方付出代价的共振一样,国家间也会以维护与拓展自身国家利益为基准,就相交域内所涉的国家责任进行理性博弈。在这个层面上,探讨大国责任的双边互动,其实就是将大国的国内责任、国际责任和共同责任分别纳入双边博弈的框架中,寻找大国责任履行的可能选择与内在规律。

就国内责任而言,大国会为了本土的安全与发展、海外利益的维护与拓展而同他国展开互动。其中,大国涉及本土责任的博弈通常是止损性的行为,其主要产生于他国的行为对大国的本土安全和发展构成了某种程度的威胁,该威胁使得大国通过权力优势直接履行责任或依据既有的国际规则间接履行责任,从而确保国家生存和追求大国尊严。与此不同的是,大国涉及海外责任的博弈则可能同时包含止损性行为和收益性行为。在这一过程中,大国或可通过实力优势直接履行海外责任,或可依据既有的国际规则采取有限履行,或可通过双边博弈采取以下可能的方式履行:(a)制定或创新某种国际机制,使得大国可以有限履行海外责任;(b)制定或创新国际机制,将其确定为两国的共同责任并一起履行;(c)基于某种程度的责任交换,各自代为履行相互间的海外责任。尽管其中并不存在绝对的“最优选项”,但如何降低履行责任的成本(包括采取行动的成本和双边关系受损的成本),往往是大国上述互动过程中的首要逻辑。

就国际责任而言,在解释大国为何愿意自我牺牲时,西方理论常用的范式主要是利己的现实主义的工具性追求以及利他的理想主义的道义性追求;而在国际关系的现实中,这两者往往同时存在并影响着大国责任的双边博弈。但究其根本,大国承担国际责任还是一种利益性的考量,而西方理论的分歧点则主要聚焦于利己和利他的关系。所以,在大国拥有余力履行国际责任的前提下,大国责任的双边互动可能存在如下选择:(a)他国基于利己逻辑对大国提出要求,大国依照利他逻辑予以满足;(b)他国基于利己逻辑对大国提出要求,大国依照利己逻辑予以满足,并要求对方满足自己的某种要求(未必在当下提出);(c)他国基于利己逻辑对大国提出要求,大国依照利己逻辑予以拒绝;(d)大国基于利他逻辑主动表示要满足他国的需求,他国接受;(e)大国基于利他逻辑主动表示要满足他国的需求,他国拒绝;(f)大国基于利己逻辑主动表示要满足他国的需求,并要求对方满足自己的某种要求(未必在当下提出),他国接受;(g)大国基于利己逻辑主动表示要满足他国的需求,并要求对方满足自己的某种要求(未必在当下提出),他国拒绝。

在上述七种互动路径中,(a)和(d)属于大国对国际责任的充分履行,(b)和(f)属于国际责任的有条件履行,(e)和(g)属于国际责任的不完整履行,而(c)则是国际责任的拒绝履行。换言之,只有大国具备利他逻辑的时候,才能充分履行其国际责任,但这并不代表利己的思考无法促成责任的履行。更为关键的是,现实情境中很少发生纯粹的利他思考,而更多如基欧汉所指出的,为了扩大世界政治中的合作范围,大国需要“做出自己的贡献,向他者示好,并非要确保从特定行为者那里随后得到回报,而是着眼于持续产生让所属团队感到满意的结果”(45)Robert Keohane, “Reciprocity in International Relations”, International Organization, 1986, 40(1), pp.1-27.。换言之,在双边互动中,短期的利他行为可能掩藏着长远的利己思考,而这也部分解释了中国儒家关于“自损者益,自益者缺”(《说苑·敬慎》)的理念。在这个层面上,大国因追求利他而履责也在一定程度上满足了自身的价值取向,同样是一种间接的利己行为;相应地,大国因追求利己而履责也会在一定程度上产生利他的效果,同样是一种间接的利他行为。所以,两分法的利他和利己在解释大国履行国际责任时有其简约性,但也缺乏同现实的对照性,这就使得“自利利他”(《佛遗教经·众生得度》)、相互融合的共同利益和共同责任成为解释大国履行国际责任的重要因素。

正如基欧汉将“国家寻求相对还是绝对收益”转换为“在什么情况下国家为确保相对权力和地位而放弃共同受益的合作”,显示出了“共同利益”这一概念对于传统的绝对收益与相对收益论争的超越一样,将对“利己”和“利他”的探讨替换为对“公利”和“私利”的思考,或许能够更加有效地对接全球化时代大国责任的现实。应当说,在公利基础上的责任履行使得原本单向度的责任行为变为一种双向的对接——大国和他国都对某一共同的问题抱有诉求(诉求的内容和角度可能是不同的),所以通过合作的方式确定责任的范畴,依据“普遍而有差异”的责任分配,确定大国在这一过程中应当履行的责任,并使得这种对共同责任的履行外溢至基本利他的国际责任区间。最重要的是,这种外溢意味着:大国在双边互动中对国际责任的履行,也要检视对方国家是否愿意在共同责任方面有所付出,这就将传统意义上的“慈善性责任”转化为一种“建设性责任”,这不仅抵消了由于大国单方面付出而形成的国内舆论或政治压力,也可以促使对方国家变得更有责任感。与此同时,这种共同责任的逻辑不仅适用于大国和普通国家之间的关系,也可以为大国和大国之间的责任互动提供一种崭新的维度。

(三)大国责任的多边互动

大国责任的双边互动侧重于探究国家责任在相对理想的情境下会如何展开,但大国对地区和全球的现实影响力使得大国责任纳入多边互动的维度后变得更加庞杂。事实上,大国责任也的确会在地区和全球等多边舞台有更加直接的展现。应当说,大国的绝对力量意味着:参与互动的主体越多,大国责任的战略影响就越大。因为大国不仅要为某一个国家的利益及其共同利益做出贡献,还要对更加广泛的集团利益、地区利益和全球利益有所助力。

相应地,大国的相对权力又使得大国在履行其国际责任和共同责任时会有不同的选择路径:(1)当大国是集团、地区或全球的主导国家时,它通常会直接运用权力或者创设主导性的制度来保证国内责任的履行,并且致力于将国内责任和国际责任在权力、制度和观念层面进行捆绑,从而通过追求共同责任的最大化,使自身的利益诉求成为集团、地区或全球责任共同体的主导力量。(2)当大国是集团、地区或全球的挑战国家时,它可以直接运用权力或者另外创设国际制度来保证国内责任的履行,并且致力于将本国的国内责任和主导国家的国际责任进行脱钩,从而探求排除主导国家在外的国际责任和共同责任的连接,构建与主导大国针锋相对的集团、地区或全球责任共同体。(3)当大国是集团、地区或全球的关键国家时,它通常会直接运用权力保证本土责任的履行,并且依据国际制度与规范确保海外责任的履行,从而避免在外部互动中同主导国家产生权力冲突。它会在衡量主导大国国际责任的基础上,适度地履行自己的国际责任;并且积极在主导大国所倡导的责任共同体内部或外部探寻符合自身利益诉求的次级责任共同体,从而在责任的履行过程中提升自身的引领性和号召力。

本文假设上述模式的前提是:(1)考虑到大国自身的生存和尊严需求,大国总是倾向于通过权力来维护本土责任。(2)考虑到责任履行的成本问题,大国总是倾向于利用制度来拓展海外利益,即便其也会在这一过程中使用权力要素。(3)考虑到受援国的有限性,大国履行国际责任也可能存在零和博弈的问题。(4)共同责任的履行是大国确立集团、地区和全球影响力的有效路径,而其制度化的保障就是构建符合大国自身利益诉求的责任共同体。所以,大国的天然禀赋使其在多边框架下必然要采取一种兼具合作与竞争的战略路径。正如赫德利·布尔所言,大国通过处理好相互之间的关系,以及运用自己的超群实力地位,在一定程度上左右整个国际社会的事务。(46)赫德利·布尔:《无政府社会:世界政治中的秩序研究》,张小明译,上海人民出版社,2015年,第174页。大国责任在全球范围内的表现最能体现其互动逻辑,而集团和地区在某种程度上只是其局部性的表现。究其原因,大国责任的全球互动中存在着一个特殊的、独立于国家利益之外建构生成的“全球共同利益”。事实上,正是由于这种超越国家利益集合的“全球共同利益”或“全人类共同利益”的存在,才使得大国的国内责任和国际责任在某种程度上都成为全球共同责任的一部分,故而大国责任的范畴也获得了根本性的延展。

俞可平指出,在经济一体化的基础上,世界范围内产生了一种内在的、不可分离的和日益加强的相互联系。经济全球化不仅极大地改变了人类的生产方式、消费方式和交换方式,也极大地改变了人类的思维方式和行为方式。(47)俞可平:《论全球化与国家主权》,《马克思主义与现实》,2004年第1期,第4-21页。可以说,20世纪以来,尤其是第二次世界大战结束以来,全球化所引致的各种新的问题——从环境恶化、疾病和人口增长到武器扩散、民族主义和传统民族国家遭受侵蚀、地区不稳定等——层出不穷。(48)Richard Haass, “Paradigm Lost”, Foreign Affairs, 1995, 74(1), pp.43-58.在这个层面上,承担国际责任是全球化时代对各国的根本要求。全球性问题的激增及其解决,要求国家无论大小强弱都要承担责任,要求其承担而不限于对内提供国内公共物品,对外遵守国际规范、维护国际准则、履行国际义务的责任。(49)门洪华:《构建新型国际关系:中国的责任与担当》,《世界经济与政治》,2016年第3期,第4-25页。更为重要的是,由于大国在全球分工中处于关键性位置,大国责任在全球范围内的互动就成为决定世界秩序安全的关键要素。如果说共同体成员对其他成员以及整个公共利益都负有责任(50)Amitai Etzioni, “Sovereignty as Responsibility”, ORBIS, 2006, 50(1), pp.77-79.,那么大国则往往是这种利益共同体和责任共同体的核心力量。

就全球范围的共同责任而言:(1)大国责任的全球互动体现在对全球治理的引领和参与上。也正如基欧汉所言,设计可接受的全球治理制度,需要将责任感纳入规则制定和规则实施的机制之中。(51)Robert Keohane, “Governance in a Partially Globalized World”, American Political Science Review, 2001, 95(1), pp.1-13.应当说,大国在国际规则的制定和实施、世界政治的广泛合作中担当着极为关键的角色。这就使得大国在全球范围内履行共同责任时,必须始终以全人类的共同利益为基础,将权力优势转化为制度优势,将自身的先进生产方式引入世界秩序的先进生产方式当中,实现全球范围内的普遍发展。正是在这个意义上,大国责任成为一种领导责任,并具体化为创建维持国际机制与解决公共产品供给不足的问题。(52)刘宏松:《声誉、责任与公正:中国多边外交的三种需求》,《国际观察》,2004年第4期,第26-32页。(2)大国责任的全球互动体现在对世界秩序的维持与协调上。世界秩序在大国发挥积极作用的基础上才能保持稳定,全球生产力和生产关系的良性互动在大国担当引领角色的基础上才能促进生产方式的进步,“承担国际责任是国际社会对大国的要求”(53)Inis L. Claude, “The Common Defense and Great-Power Responsibilities”, Political Science Quarterly, 1986, 101 (5), pp.719-732.。如果说引领全球治理旨在实现发展的责任,那么维护世界秩序则是致力于履行安全的责任,而这两者的融合也正是大国作为先进生产力促动整个全球分工和人类生产的核心价值所在。

就全球范围的国际责任而言,大国责任的全球互动主要彰显于实现国际社会公平公正方面:在经济层面表现为实施发展援助,在政治层面表现为回应国际制度改革要求,在安全层面则表现为国际维和行动。就发展援助而言,根据联合国2008年的相关统计,当时只有丹麦、卢森堡、荷兰、挪威和瑞典的援助支出达到或者超过联合国设定的占国民总收入0.7%这一具体目标(54)《为实现千年发展目标建立全球伙伴关系——千年发展目标差距问题工作组2008年报告》,http://www.un.org/chinese/millenniumgoals/gap08/1_1.html。,其中显然并未出现大国的身影。可见,大国未必会对在全球范围内履行国际责任展现积极姿态,其根本原因就在于以大国责任推动全球共同责任存在着国家间困境。就政治公正而言,一个大国想要合法地扮演管理者的角色,就不能无视世界上某些公正变革的要求,大国的行动空间因此而受到了“责任”的限制。(55)赫德利·布尔:《无政府社会:世界政治中的秩序研究》,张小明译,上海人民出版社,2015年,第191页。但是,对于处在国际生产关系核心位置的发达大国而言,改变全球分工和生产关系的现状又不符合自身的根本利益,故而只能由处于中间地带的发展中大国予以引领和实践,而这也印证了潘基文的判断:“今天,中国已成为一个世界大国。世界大国要承担全球责任。”(56)潘基文:《在“中国逐步淘汰白炽灯、加快推广节能灯项目”启动仪式上关于气候变化问题的讲话》,http://www.un.org/chinese/sg/2009/greenlight.shtml,2009年7月24日。就维和行动而言,2020—2021年期间,在联合国维和行动摊款捐助国中位居世界前列的分别是美国、日本、法国、德国、英国与中国等大国。(57)《维持和平的经费筹措》,https://peacekeeping.un.org/zh/how-we-are-funded。这也直观体现出:即便大国责任的全球互动会受到利己逻辑的扰动,但是大国仍有可能基于与全球共同责任一致的国家间共同责任而采取合作应对的姿态。

四、 结 语

综上所述,大国责任的形成逻辑以国家责任的形成为基础,体现出国家实力和国家利益两个核心要素的关键性作用。同时,大国责任是权力不平等的国际政治现实的特殊表现。这既要求对大国责任的探讨要合理地融合国内与国际两个情境,也要同时考量权利和责任之间的互动关系。在某种程度上,大国责任区别于普通国家责任的侧重点就在于其国际影响,但仅仅在国际范畴去探讨这一问题也容易引起自身利益与他者利益、国内责任与国际责任的矛盾。因此,本文以统筹国内国际两个大局的战略思维来解构大国责任,并通过国内责任、国际责任和共同责任的再建构,进一步明确国家责任和大国责任在内外统一、权责统一、动静统一和知行统一等方面的内在逻辑和运行原则。在此基础上,本文基于大国责任的外部性特征,将其内部运行外化至双边和多边进程当中,并据此形成基于国内、面向全球的大国责任互动逻辑。本文认为,大国责任在本质上具有普遍性的特征,而时代差异、国家差异和战略差异等因素对其形成、运行和互动逻辑的影响,则导致了大国责任的特殊性表现,而这也成为当前学界的主要关注点所在。

正如联合国会员国在《千年宣言》中宣誓的那样:“除了我们对各自的社会分别要承担的责任外,我们还有在全球维护人的尊严、平等与公平原则的集体责任。世界各国必须共同承担责任来管理全球经济和社会发展以及国际和平与安全面临的威胁,并应以多边方式履行这一职责。”(58)《联合国千年宣言》,http://www.un.org/chinese/ga/55/res/a55r2.htm,2000年9月8日。可以说,基于作为核心要素的国家实力和国家利益,由国内责任和国际责任(以及充斥其间的共同责任)共同组成的国家责任得以形成,而国际社会的权力不平等则使得大国责任作为一种特殊性的国家责任呈现在历史和现实的长河之中。在这个层面上,大国承担相应的国家责任既是大国代表先进生产方式的客观要求,也是大国维护战略利益、拓展国际影响的有效途径,因此国内责任和国际责任的互动以及共同责任的连接性作用,就使得大国责任的运行和互动具有了内在的规律性。正如赫德利·布尔所言,只有当大国享受特权而又一丝不苟地承担责任,只有当它们不坚持明确界定其特殊权利,只有当它们表明会回应变革的要求,只有当它们能够将次等国家视为合作者或者伙伴时,大国才能够实行有利于维系其特殊权利的政策。(59)Hedley Bull, “The Great Irresponsibles? The United States, the Soviet Union, and World Order”, International Journal, 1980, 35 (3), pp.437-447.在某种程度上,中国特色大国外交的理念与实践反而比美国和苏联更加契合上述要求,因此探究大国责任的普遍性价值无疑能够为提炼中国大国责任理念与实践的特殊性提供必要的理论支撑与比较媒介,而这也是关于大国责任研究的后续延展所在。