网络隐私权规制及其耦合机制:基于美国经验的反思

刘 昶 郑 晨

互联网诞生至今已逾半个世纪,其全球用户已约47亿,普及率也接近60%。①网络扩张的社会性效益显现出一定的悖论性,互联网一方面丰富了社交可能,另一方面也加剧了信息的三类权利主体(公权力、私权力、个人)之间的不平等与不稳定。在网络时代,尽管个人在信息保护层面被“赋权”,但由于其“无能”也“无意”监督公权力与私权力,因而普遍处于“有权无能”的地位②,当今美国的数字现实即是较具说服力的例子:美国社会的隐私忧虑也许已被互联网所蕴含的含混效果大规模触发,但在日常的传播实践中,越来越多的美国网民情愿选择让渡个人化信息与社会关系以换取产品与服务。隐私关注(privacy concerns)与自我披露(self-disclosure)之间的对峙或成为当今各国网络隐私权治理最为根本的价值观之争。

一、网络隐私权规制主体意识的觉醒

(一)隐私关注:担忧、困惑、缺乏控制?

一系列与隐私泄漏相关的特殊的信息意识和感知,当属个人针对隐私环境最直接的主观感受,即隐私关注。③2019年11月15日美国一项调查报告显示,大多数美国民众一直对其个人隐私感到担忧、困惑以及缺乏控制,认为个人数据安全大不如前,数据收集带来的风险大于收益,而政府和企业进行的数据追踪已成为日常生活的常态化行为。④美国民众对网络隐私的关注已扩展到收集、储存以及使用个人信息的诸多层面,但80%的受访者却表示对政府和企业的信息处理方式一无所知。几乎所有受访者在互联网近用时都曾被要求同意网络平台隐私政策,但实际上仔细阅读隐私政策的人却少之又少。大多数受访者表示尽管对现行的数据保护法律不甚了解,但支持政府在相关层面加强规制。皮尤研究中心在2020年4月发布的一份隐私调查报告表明,近一半的美国民众因隐私担忧决定放弃使用某项产品或者服务。受访者最主要的隐私担忧来源于个人信息共享;其次来源于对产品或服务的不可信任感;此外还存在对第三方介入以及垃圾邮件的忧虑因素。⑤

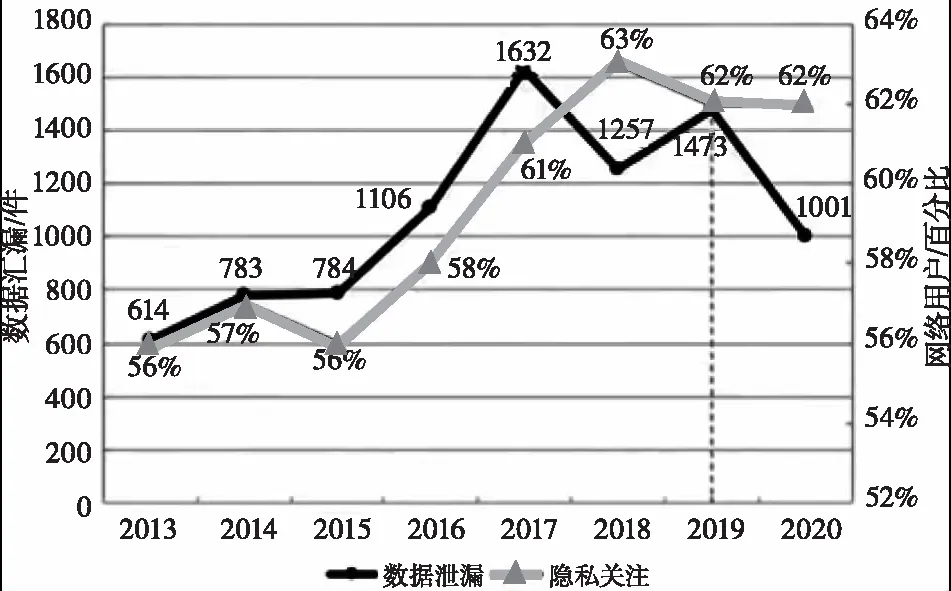

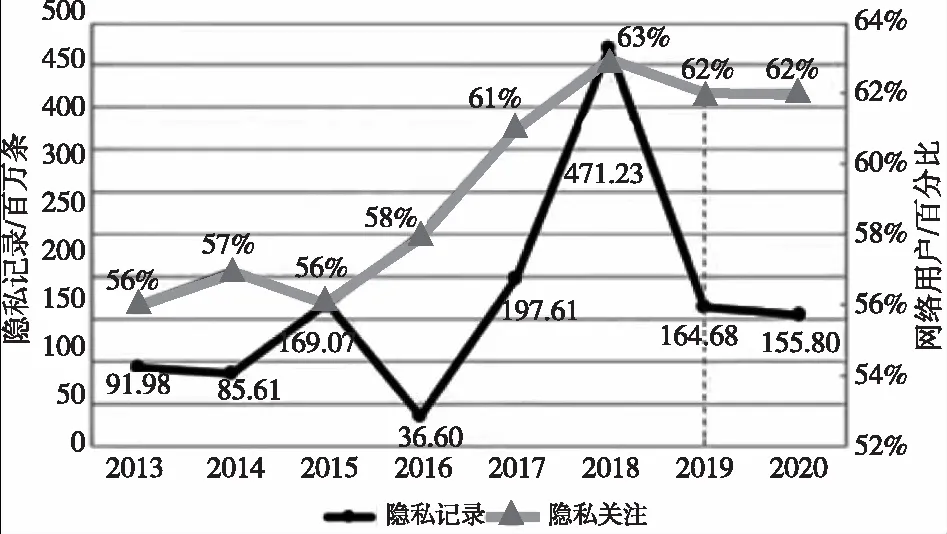

事实上,世界各地区网络用户的隐私关注从2015年开始急剧增长,在2018年时达到峰值(如图1所示),美国网民与这一全球性的现象亦极具相似性,可能的原因或许在于2018年前后,美国频频发生的数据泄漏事件,导致大量网络用户的隐私记录曝光(如图2、图3所示)。2020年初,随着新冠疫情的蔓延,网络隐私权问题再度成为美国社会优先关注的议程之一:从黑客入侵视频会议,到政府为确保社会安全距离的实行而对移动电话进行数据追踪,网络隐私权保护再次受到美国民众极大的关注。六成的美国民众认为政府的数据追踪举措对限制新冠肺炎的传播作用甚微,近半数的美国民众无法接受政府的这一举措。与此同时,美国民众认为人们有权删除搜索引擎与数据库中的个人化信息,而普遍支持“被遗忘权”(right to be forgotten)。⑥

图1 全球网络用户隐私关注增长

图2 美国数据泄漏与网络用户隐私关注

图3 美国网络用户隐私记录曝光与隐私关注

各国网络隐私权规制主体的意识觉醒,全球公众隐私关注本身也有一定的规律性。美国学者查普曼(Bert Chapman)的研究发现⑦,公众隐私关注往往以十年为周期呈现出循环模式,通常由引发公众隐私担忧的事件所触发。与上个周期相比,在每个新周期开始时,公众隐私泄漏的风险都将进一步扩散。网络与数字技术日新月异的发展,如数字监控系统在全球范围内的大规模应用,或能作为查普曼隐私担忧循环的一种诠释。在一个去中心化、流动的“监视化社会”中,网络隐私权的时代意义亟待反思:信息的自由流动究竟带来了更多的自由抑或是更多的控制?

(二)作为数字化表演与数字化记忆叠加的自我披露

基于自我披露(或自我表露)是个人通过信息分享让人认识自己的过程⑧,美国犹他大学教授奥特曼(Irwin Altman)⑨提出,隐私边界调整是一个优化的动态过程,在此过程中,自我披露、隐私控制与关系维持三者紧密相连。美国另一位学者则认为,社交媒体上的自我披露是用户出于维持人际关系或满足个人需求的目的——以多种不同的信息形式,将个人化在线生产的内容传递给其他用户。⑩事实上,人际关系的维持,或是信息和娱乐需求的满足并不足以诠释社交媒体上的自我披露行为,社会资本的补偿与在线印象管理的需要亦是重要的动力因子。

在社交媒体时代,“数字化表演”(digital performance)已成为一种集体现象,观看别人的状态与更新自己的状态似乎是当下的流行趋势。然而,社交媒体用户原先以为隐私泄漏的问题不会发生在自己身上,而今却明显感知受到隐私威胁——即“第三人效应”。社交媒体的公共化促进了隐私边界消融,在有意或无意之间,用户将自己的个人信息公开化,“隐私”变为“明私”,越来越多的个人化信息泄露的风险日益增大。对于美国民众而言,社交媒体已成为日常生活不可分割的一部分,约75%的脸书用户和60%的照片墙(Instagram)用户每天至少登陆自己的账户一次。社交媒体平台更成为美国两党舆论交锋的主战场,在2020年的前5个月中,美国国会议员平均每月要发布73924条推文和33493条脸书状态,共得到了超过4.76亿的反馈和喜欢,超过1.12亿的分享与转发。皮尤研究中心2021年4月发布的调查数据显示,超过七成的美国民众已注册使用社交媒体平台。尽管优兔(YouTube)和脸书因隐私安全问题被美国联邦贸易委员会课以巨额罚款,但美国民众依然将二者作为使用最广泛的社交媒体平台。

尽管历史上欧美国家民众普遍将隐私权作为“人类最广泛、文明最珍视”的权利,但网络技术的扩张和社交媒体平台的日益活跃使得各国民众主动或被动地产生了更多的自我披露行为,在不断让渡隐私权的同时,也留下了相应的数字足迹(digital footprint)与数字影子(digital shadow)。数字化记忆(digital memory)实现了对生物记忆的无限延伸,新的记忆模式与传播机制促使网络隐私边界逐渐模糊甚至濒临消解。

(三)隐私关注与自我披露的博弈

全球民众的隐私关注与自我披露行为的不一致性既导致了各国民众对个人信息在网络上流失的担忧,同时又刺激了民众通过网络空间不断披露个人信息与社会关系来换取网络服务的欲求,这种矛盾的现象也可以视为某种意义上的“隐私悖论”(Privacy Paradox)。有学者指出,人们虽然已经感知到隐私风险的存在,却又不愿终止信息披露行为且不采取隐私保护行动的原因,或在于隐私观念转变、环境认知不足、自我认知偏差、风险分析失衡等多种因素。皮尤研究中心的一位主管表示,尽管存在一定程度上的隐私担忧,美国民众仍难以放弃社交媒体的使用。因为美国民众已经习惯于通过社交媒体来加入公民与政治运动、发起与维护抗议活动、获取与分享健康信息、搜寻科学资料、联络家庭事务、执行工作任务以及阅读新闻。

在学术研究维度,不同的学科对于“隐私悖论”的解析各有侧重:如果从行为经济学的视角来进行分析的话,介于“预期的隐私损失”(expected loss of privacy)与“潜在的披露收益”(potential gain of disclosure)之间的隐私演算(privacy calculus)或可解释隐私悖论,网络用户通常会权衡披露个人化信息所带来的风险与收益,当“利大于弊”时,用户的隐私权便有可能处于牺牲的位置;如果从社会理论的层面来理解的话,“隐私悖论”也许是因为个人愿意分享自身信息以培养与他人的亲密关系,从而寻找归属感;如果从认知心理学来认识这一问题的话,隐私决策必然受到认知偏见(cognitive bias)与认知启发(cognitive heuristics)——如乐观偏见、过度自信等的影响,在传播实践中也无可避免地受到不完全信息与有限理性的约束。除此之外,如果基于量子理论来阐释的话,隐私悖论则是一种开创性思路——隐私决策充满了不确定性,因为人们随时可能在隐私决策过程中改变其偏好。

在某种程度上,隐私悖论反映了隐私主体在网络空间对信息流动的掌控力变弱。“流动的空间”塑造了“流动的隐私”,在当下的信息社会语境中,传统的隐私权并没有实际“消亡”或“过时”,作为其延伸的网络隐私权更应当受到格外的重视。如何在数字生活空间尊重并保护网络隐私权,已成为学者和网络用户亟待解决的问题。

二、网络隐私权规制耦合机制框架的多重向度解析

国内有学者认为,无论是在政治经济格局中,或是在观念与制度意义上,如今的全球互联网都处于辩证意义上的“后美国时代”,源于美国的观念、制度、利益依然扮演着重要角色。美国作为一个“轻规制,重自律”的国家,已逐步形成了具有特色的网络隐私规制模式,即以法律与政策向度为基础、行业自律向度为主导、公众自我保护向度为辅助,这三重向度构成的耦合机制,对推动全球互联网治理的规范性有着重要的启发意义。

(一)法律与政策向度:权力与权利平衡的制度安排

作为一个具有深厚的隐私法传统的国度,美国在宪法、联邦及各州法规、部门规章、实施细则等层面,为隐私权保护提供了有力支撑。美国网络隐私权从传统的物理空间到新兴的数字空间的演进过程,实际上是国家、行业、公众三者信息权力与权益的再平衡过程,相应的特点大致有三:

其一,以逐案权衡与“隐私的合理期待”为准则:虽然美国宪法并未明确提及隐私权,但宪法第一修正案、第四修正案、第五修正案、第九修正案、第十四修正案等从不同层面为隐私权保护提供了法理依据。在隐私权保护方面,1967年卡茨诉美国案(Katz v.United States)是一个具有历史意义的标志性案件,这一案件的最终判决结果在强调隐私权保护的主体是人,而不仅仅是住宅、文件和财产等物质性资料的同时,阐明了相关概念的内涵。此后,美国联邦最高法院正式提出的“隐私的合理期待”(reasonable expectation of privacy)概念,成为多国判定隐私侵权案件的重要参考。这一概念包括两个层面:主观上是指个人必须对其主张的隐私存在真实的期待(actual expectation);客观上是指该期待被社会承认为合理的(reasonable expectation)。

美国隐私法或可视作“活的”法律,是以沿袭判例为特色的。在英美法系中,美国对案件判决的理想模式是援引最具影响力的判例,作为各级法院判案的指导方针。同理,美国审理网络隐私权案件的最主要标准也是“逐案权衡”原则,联邦最高法院基于网络开放自由、跨界流动的认知,通过系列判决和判例逐渐形成了网络隐私权判案的基本原则与立场。因此,在美国并不采取通过成文立法方式统一规定网络隐私权的保护标准与范围的做法,而积极倡导以“逐案权衡”来判定网络隐私权的界限与“隐私的合理期待”。

其二,以公私有别与垂直领域细分为指导:作为相关的法律规制的不同层次,宪法是隐私权保护的基础性法理依据,而联邦和州的法律体系则在此基础上进一步明确了隐私权保护的范畴与细节。

美国在信息保护方面较为重要的联邦法律是1974年出台的《隐私法案》(Privacy Act of 1974),这部法案强调了公立机构与私人机构分别对待的“公私有别”制度,在指导公立机构对信息记录的访问、修订及披露的同时,允许私人机构的自行制定隐私标准。在《隐私法案》的基础上,美国又在联邦法律层面出台了一系列法规,对网络隐私保护的具体做法进行了扩展、补充和丰富。例如,1986年出台的《电子通信隐私法案》(Electronic Communications Privacy Act of 1986,ECPA)将隐私权的保护内容从通信、通话安全扩展到网络信息安全,以确保电子信息免受第三方(包括政府机构)的不当使用和公共披露。其后,《美国爱国者法案》(USA PATRIOT Act)、《外国情报监控法案》(FISA Amendments Act)、《电子邮件隐私法案》(Email Privacy Act)等法案对ECPA进行了补充与更新说明,以更好弥合网络隐私权保护的现实需要。

又如,《美国儿童在线隐私保护法案》(Children′s Online Privacy Protection Act,COPPA)于2000年4月21日正式生效,规定在线收集13岁以下儿童的个人信息时需征求父母的同意,且要制定相应的隐私政策。尽管COPPA因网站盈利、匿名性等因素在美国国内引发巨大争议,国际层面对儿童在线隐私的保护则更为谨慎与严厉。

再如,联邦法律关注医疗、金融、征信等垂直细分领域的网络隐私权保护,《健康保险可携带性和责任法案》(Health Insurance Portability and Accountability Act,HIPAA)、《金融服务现代化法案》(Financial Services Modernization Act of 1999 /Enforce Gramm-Leach-Bliley Act)、《反垃圾邮件法案》(CAN-SPAM Act of 2003)、《反间谍软件法案》(Internet Spyware(I-SPY)Prevention Act of 2005)等亦从多领域加强了网络隐私权法律保护。

在联邦和各州的立法层面上,尽管美国50个州都制定了数据泄漏提示原则,即“合理的数据安全”(reasonable data security)准则,然而在实际应用中,截至2021年6月11日,仅有加利福尼亚州和弗吉尼亚州签署了有效的隐私权法案,其中,2018年6月28日通过的《加州消费者隐私法案》(California Consumer Privacy Act,CCPA)被视为美国以网络空间为重点的最全面、最严厉的隐私保护法规,旨在加强网络空间的消费者隐私权与数据安全保护。此外,科罗拉多州、伊利诺伊州、马萨诸塞州、纽约州、北卡罗来纳州、宾夕法尼亚州与得克萨斯州等七个州隐私权提案尚处于拟议阶段。

各州界定信息是否属于隐私的重要因素仍在于个人可识别信息(Personal Identifiable Information,PII),而个人化信息的删除权(right to delete)、接近权(right to access)、纠正权(right to correct)等逐渐成为各州网络隐私权保护的重点。

其三,以不同部门的协同监管为执行:除了宪法、联邦及各州法律层面,一直负责隐私法执行的主要行政机构——美国联邦贸易委员会及其他行政机构的部门,也出台了隐私权保护的补充性规章及执行细则。近年来,围绕消费者隐私、数据安全与身份盗窃、信用报告与金融隐私、国际执法、儿童隐私、禁止致电(反骚扰)等领域出现的问题,美国联邦贸易委员会坚持开展执法活动,以确保个人信息的保密性、安全性与完整性。

除此之外,美国的国家电信与信息管理局(National Telecommunications and Information Administration,NTIA)自20世纪80年代初起就致力于以多重利益相关方(multi-stakeholder)模式进行隐私保护。2012年至今,国家电信与信息管理局一直作为“中立的谈判论坛”并以多利益相关方模式探讨移动应用程序、人脸识别、无人机等领域的隐私保护“最优解”,试图以行业自律来协调网络空间的隐私冲突。

在隐私法领域,相对于欧洲官僚式管理个人信息使用的单方面控制权模式(the European bureaucratic administration of individual control approach),美国混合市场/风险模式(the American hybrid market /sector-specific,risk-based approach)似乎并未赢得广泛的支持,国际学界也一直存在着“欧洲好,美国差”(Europe good,America bad)的观点,之所以存在这种看法,是由于欧美立法模式上的深层区别:欧洲偏好“书本上的法律”(law in the books),倾向抽象的法律理论和条文,即遵从成文法的传统;美国则偏好“行动中的法律”(law in action),倾向具体的法律实践,即沿袭判例法的传统。在本文作者看来,在国家、行业与公众利益的博弈之间,美国在相关实践中一直试图建立灵活、有效的隐私立法框架,以多利益相关方模式助推复合规制,这一动态的积极调适过程的现实逻辑具有可资借鉴的经验。

(二)行业自律向度:国家与市场之间的柔性“调和剂”

相较于政府层面隐私立法的强制性治理,行业层面则是侧重自律——以国家与市场之间的柔性“调和剂”角色,缓释政府规制“失灵”与市场结构转型所加剧的隐私风险。经过多年不断的探索,美国现行的互联网行业自律模式不仅能有效降低政府规制的合规成本,更体现出伴随数字网络技术发展而及时调整更新的适用性与灵活性。具体而言,美国多元的行业自律包括以下几个方面:

1.行业自律组织:自我约束与开放管理

自由主义是美国长期以来秉承的价值传统。面对电子商务等新兴互联网业务所带来的隐私风险,美国从20世纪九十年代后期开始,就倡导有效发挥行业自律组织调节行业、国家和社会之间利益关系的中介化作用,减少隐私立法的强制性干预。因此,网络隐私自律组织,如个人参考咨询服务组织(IRSG)、在线隐私联盟(OPA)、隐私领导倡议协会(PLI)等组织应运而生,这些自律性组织承诺遵守行业引导以保护网络隐私权。然而,作为网络隐私自律组织的先驱,上述团体在发展过程中也都遭遇了一定的现实挫折:一部分组织缺乏财政支持,被迫停止运转;另有一部分组织因缺乏影响力与号召力,规模不断缩小,最终走向解散。

经过十年(1997—2007)的黄金发展期,美国网络隐私自律组织逐步完善管理架构,相继出台了规范化行为准则,建立了较为健全的成员准入与年审机制,定期发布隐私报告以阐述隐私保护工作,并筹措了稳定的财政支持以维持组织运转。目前,美国的电子隐私信息中心(EPIC)、国际隐私权专家协会(IAPP)、未来隐私论坛(OTA)等大批自律组织契合互联网的开放架构与逻辑,依靠着自下而上的分权式管理方法,以更高的效率、更广泛的影响力进行着网络隐私保护。

2.网络隐私认证机制:他者视角与专业审查

在行业自律范畴内,以“他者”身份的第三方机构向网络平台授予隐私认证标志(trustmark /privacy seal),是美国具有公信力的一种网络隐私认证机制。通过这一路径,网络平台自愿将隐私认证标志展示在首页或隐私政策页,用户则可点击标志重新定向到第三方机构页面,以验证网络平台隐私标准的合规性与有效性。

在美国网络隐私认证计划(Online Privacy Seal Programs)中,最具影响力的第三方认证机构是“电子信任组织”(TRUSTe)、“网誉认证”(WebTrust)以及“商业促进局在线组织”(BBBOnLine)。仅“电子信任组织”一家机构,自1997年以来,已为超过1500家网络平台提供隐私认证服务,涉及消费品、出版、金融、娱乐、科技、医药等多个行业。这一机构将经济合作与发展组织、亚太经贸合作组织以及其他国际组织的隐私标准作为指导框架,以保障全球化背景下网络平台隐私治理的合规性。得益于雇佣专业会计事务所来进行隐私项目评估,网誉认证的结果更具专业性与权威性。但遗憾的是,由于评估费用高昂,“网誉认证”隐私项目的市场接受度与市场普及度并不理想。而“商业促进局在线组织”的隐私标准不及“电子信任组织”与“网誉认证”周密,其相关服务已在2007年终止。

3.“隐私政策”:赋权个人与严管平台

在美国“告知与选择”模式(choice and notice model)框架内的“隐私政策”/“隐私声明”(privacy statement),是行业自律的重要体现。网络平台通过“隐私政策”向用户告知其包括数据收集、使用、共享以及管理等在内的信息实践活动,用户则依此判断是否使用及如何使用相关服务。在日常实践中,完整阅读脸书、推特、谷歌等美国知名网络平台现行的隐私政策的时间大约需要18~35分钟。这一方面表明了各大网络平台对隐私政策的重视程度,另一方面冗长晦涩的隐私政策条文也的确给用户增加了阅读难度,从而有可能影响其效能。

“隐私政策”将用户个人选择置于隐私规范的中心,从而免除了网络服务商甚至是政策制定者的隐私保护责任,因而它被质疑为粉饰平台以榨取用户信息价值,甚至造成了用户“自愿”用隐私来换取“安全”的产品与服务的现象。如果各大网络平台想要制定全面、有效的隐私政策,必须以用户的理性选择为核心,遵循知情选择的原则,涵盖以下十一项要素:数据收集、数据安全、数据保留、数据聚合、数据控制、账号删除、第三方分享、隐私设置、隐私泄漏提示、隐私政策变更、儿童信息保护。

4.技术赋权:“合理性”认知与数字技术价值调适

网络隐私权保护还有一项不容忽视的要素,即技术理性或工具理性。这一重至关重要的因素既强调避免技术权利的滥用导致对社会生活的威胁,也主张在合理限度内技术权利的充分行使,彰显新媒介使用的“社会性”功能与特质。在当今的“ABC”(Ai、Big data、Cloud)时代,数据与信息呈几何级数增长,面对大数据的规模性、多样性、高速性、真实性、价值性、动态性、视觉性、合法性等特征,数据可用性与数据私密性之间的价值调适仍是关键性技术难题,对隐私安全的担忧也随之倍增。面对不可逆转的技术赋权传播的挑战,各国都在不断寻找应对方案,而美国则试图以自由、平等、开放、协作的开源精神与方式来化解大数据时代“公共数据开放”与“个人隐私保护”之间的矛盾。目前,美国所试行的网络隐私保护技术主要体现在以下诸项:

(1)近用控制(access control),细分为自主访问控制和基于角色的访问控制;(2)混淆(obfuscation),包括基于语义的混淆方法和协商混淆;(3)匿名技术(anonymity),通过假名化/笔名(pseudonymization)、去标识化(de-identification)、匿名化(anonymization)等三种路径,数据可用性在依次降低的同时,数据保密性依次升高;(4)密码技术(cryptography),被广泛用于保密通信、分布式密码协议以及私有信息检索等领域;(5)保护隐私的数据挖掘(privacy-preserving data mining),包括差分隐私、随机应答、数字水印等技术。

(三)用户自我保护向度:以数字化节制回归理性

在世界各国政府看来,用户自我保护意识是网络隐私权不可或缺的“第一屏障”。美国政府也建议用户进行理性的数字化节制,即以更审慎的态度来决定自我披露行为,并主动采取隐私保护措施。在具体操作层面,美国政府共提出了七项具体的指导意见:阅读隐私政策、防止黑客侵害与数据泄漏、退出订阅、设置强密码并更新密码、连接Wi-Fi时运行虚拟专用网络(Virtual Private Network,VPN)、禁用“小甜饼”(cookies)以防止网页跟踪浏览习惯以及了解州法律以保护隐私权。除此之外,用户可采用匿名软件、加密软件、系统清理软件等消除上网痕迹,或将浏览器设为隐身或私人模式。

三、网络隐私权规制:来自美国经验的启示及未来走向

网络隐私权作为一项源自“古老而年轻”的权利概念,日益受到当代社会的重视。美国网络隐私权规制及其演进或可被视为对全球现阶段互联网大数据化、去边界化(de-boundedness)的积极回应,但是,人们之所以在现实中陷入 “公共数据开放”与“个人隐私保护”之间冲突的困境,原因不外乎个人的隐私态度、隐私行为、隐私决策等主动保护与法律政策、行业自律、安全技术等被动保护的双重影响,相关经验对隐私安全有着非凡的意义。各国在网络隐私权保护方面如何权衡、协调和统筹国家、行业与公众三者之间的权力关系,或许可以从美国相关耦合规制努力中得到某些启发,其较有借鉴价值的经验或在于三个方面:

(一)法律与伦理考量方面

网络隐私保护的双重坚守。毋庸置疑,隐私权不仅是一种法律界定,也是一种伦理建构。根据联合国贸易与发展大会(UNCATD)提供的数据,在全球194个国家中,已有128个国家以立法形式来保护数据与隐私安全;158个国家拥有电子交易法(E-transactions Legislation);154个国家颁布网络犯罪法(Cybercrime Legislation);110个国家通过在线消费者保护立法(Online Consumer Protection Legislation)。由此可见,全球层面的网络隐私权立法保护已呈具体化、系统化、全面化趋势。因此,各国完全有理由更加积极地关注国际立法经验与模式,对应自身国情,制定与国际接轨的隐私保护标准,以顺应经济全球化与传播全球化发展趋势。

与此同时,由人类最基本的需求——隐私发展而来的“信息自决”(informational self-determination)概念,意味着隐私权由消极被动的“不被打扰的权利”演化成为积极能动的“个人自主自决信息的权利”。从某种意义上而言,“信息自决”为个人“赋能”,使个人成为网络隐私权治理的有力行动者,而不是无力的被保护者——这不同于法律界定而需要公民的伦理道德修养。只有个体自觉主动地维护对真实、动态的个人化信息的知情权、规避权与控制权,才能有效地参与监督公权力与私权力的信息实践,进而在公权、私权与个体等信息权利主体之间的权力关系建构过程中取得自身的平衡。

(二)提升媒介与信息素养方面

隐私威胁的前置预防与主动化解。媒介与信息素养(MIL)所涵盖的隐私素养(privacy literacy)关乎个人保护自身隐私与尊重他人隐私的态度与行为方式。美国的经验表明,媒介与信息素养的匮乏恰是民众对个人隐私感到担忧、困惑以及缺乏控制的原因,也是造成自我披露意愿及其风险不减反增的重要因素。因此,提升公民媒介与信息素养被视为隐私威胁前置预防与主动化解的有效方式,从而促使公民意识并理解网络隐私保护的核心——信息如何被创造、加工、分发、应用及货币化(monetization)。

联合国教科文组织在其一项调查报告中也强调了媒介与信息素养对网络隐私保护的重要作用,全球公民应在维权时重视以下诸点:网络隐私权应与接近权、言论自由、非歧视等权利相联系;用户有“知情同意”的权利,互联网平台、服务商、媒体均要为其隐私政策负责;隐私权与言论自由相辅相成,加密技术与匿名化技术是必要的;用户有权把握分享与披露的界限;支持“自律”与“共律”,减少政府规制(“他律”)的侵入风险;隐私安全有时需要与个人安全、他人安全、国家安全相权衡;深入理解媒介与信息伦理。

(三)走向“共同规制”方面

网络隐私治理的求解方案。面对网络隐私权等现实主义互联网治理议题,美国通过“博弈式治理”方式,借诸行政、法律、技术等系统性程序,不断调整着政府规制与行业自律的边界,积极掌控网络空间治理的参与权与话语权。国家在与行业组织、非营利机构、民间团体等多元主体的竞合博弈中,建构、维护、改写着网络隐私权治理规则,以克服规制盲点,超越赛博迷思。这种共同规制(co-regulation)的做法将政府规制(强制性)与行业自律(补充性)结合在一起,由多元主体协调网络隐私的行为规范、准则与政策:政府拟定总体目标与监督市场行为,行业组织明晰具体准则与落实执行,用户自我意识则进一步推动群体自治。共同规制在网络隐私保护实践中的优势有诸项集中体现:首先是有效发挥行业组织与技术社群的专业知识与技能;其次是建立更完整与高效的民主协商流程,有效协调国家标准、行业标准与公众标准;再次是降低政府规制成本与行业自律负担;最后是提高网络隐私保护的政治可行性与合规性。

在当今的网络预隐私权规制中,各国政府日益重视对未成年保护与儿童色情防范、打击恐怖主义、版权保护等,而美国对共同规制的强调正是侧重于这些领域,共同规制的重要性与有效性亦由此得以凸显。世界各国虽然在政治、经济、历史、文化、社会等方面多有不同,但是美国的相关经验或许能够为各国差异化实践与治理目标的实现提供参照,从而在合作、抗争、对话与博弈中发现网络隐私规制的最优解。

注释:

① Joseph Johnson.WorldwideDigitalPopulationasofJanuary2021.Statista.April 7,2021.https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/retrieved on June 12,2021.

② 雷丽莉:《权力结构失衡视角下的个人信息保护机制研究——以信息属性的变迁为出发点》,《国际新闻界》,2019年第12期,第58-84页。

③ Alexandra J.Campbell.RelationshipMarketinginConsumerMarkets:AComparisonofManagerialandConsumerAttitudesaboutInformationPrivacy.Journal of Direct Marketing,vol.11,no.3,1997.pp.44-57.

④ Brook Auxier,Lee Rainie,Monica Anderson,Andrew Perrin,Madhu Kumar and Erica Turner.AmericansandPrivacy:Concerned,ConfusedandFeelingLackofControlOverTheirPersonalInformation.Pew Research Center.November 15,2019.https://www.pewresearch.org/internet/2019/11/15/americans-and-privacy-concerned-confused-and-feeling-lack-of-control-over-their-personal-information/retrieved on February 23,2021.

⑤ Andrew Perrin.HalfofAmericansHaveDecidedNottoUseaProductorServiceBecauseofPrivacyConcerns.Pew Research Center.April 14,2020.https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/04/14/half-of-americans-have-decided-not-to-use-a-product-or-service-because-of-privacy-concerns/retrie

ved on February 23,2021.

⑥ Brooke Auxier.HowAmericansSeeDigitalPrivacyIssuesAmidtheCOVID-19Outbreak.Pew Research Center.May 4,2020.https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/05/04/how-americans-see-digital-privacy-issues-amid-the-covid-19-outbreak/retrieved on February 23,2021.

⑦ Tamara Dinev,Paul Hart,and Michael R.Mullen.InternetPrivacyConcernsandBeliefsaboutGovernmentSurveillance-AnEmpiricalInvestigation.Journal of Strategic Information Systems,vol.17,no.3,2008.p.215.

⑧ Paul C.Cozby.Self-disclosure:ALiteratureReview.Psychological bulletin,vol.79,no.2,1973.p.73.

⑨ Irwin Altman.TheEnviromentandSocialBehavior:Privacy,PersonalStates,Terriority,Crowding.California:Brooks.1975.

⑩ Jessica Vitak.TheImpactofContextCollapseandPrivacyonSocialNetworkSiteDisclosures.Journal of Broadcasting & Electronic Media,vol.56,no.4,2012.pp.451-457.