未来已来:开放科学与定性研究

——对30位中国传播学者的深度访谈*

徐敬宏 张如坤

一、引言

开放科学作为一种开放、创新、分享、协作的科学实践,近五年来在人文社科领域受到广泛关注,以心理学、经济学和社会学为代表的学科较早地对开放科学进行了研究和实践。2020年国际传播学会(International Communication Association,简称ICA)第70届年会以“开放传播”(Open Communication)为主题,将全球传播学者的目光引向了开放科学,在传播学领域掀起了开放科学的研究热潮。

目前,全球传播学对于开放科学的研究主要集中在定量研究上,在定性研究上存在理论和实践空白。由于在定性研究的开放科学问题上,我国传播学没有成熟的国外经验可循,因此本研究拟与我国了解开放科学,并且具有丰富定性研究经验的传播学者展开深度访谈,就定性研究实施开放科学的重要性、可行性和必要性展开探讨。

本研究的意义在于,从实践层面看,开放传播学的最终目标在于提升传播学研究的科学水平、增进合作信任、促进知识创新,通过对我国定性传播学者的深度访谈,探讨并总结传播学的定性研究进行开放科学的重要性、可行性和必要性,可以未雨绸缪,为未来我国传播学推进开放科学、与国际接轨提供具有参考价值的一手经验;从学理层面看,既有研究主要集中在定量研究如何进行开放科学上,对于定性研究的探讨存在大量理论空白,本研究聚焦传播学的定性研究,尝试在学理上解释并回应开放传播学给定性研究带来的机遇和挑战。

二、文献综述

(一)开放科学:内涵与研究进路

开放科学没有统一的定义,目前学界广为接受的定义来自欧盟“在地平线计划中促进开放科学实践”项目,其认为开放科学是一种科学实践方式,“研究数据、实验室笔记和研究过程等都应该免费获得。通过互相合作,研究者可以对这些数据进行重新使用、再分配和复制”。①

从研究对象上看,开放科学有三大研究进路:(1)开放存取(Open Access),即公开获取和免费下载已发表的研究,其目的是促进科研成果广泛传播,主要涉及出版过程;(2)开放数据(Open Data),即公开研究数据,如调查问卷和访谈记录等,以便核查数据的真实性和供其他学者进行重复利用;(3)开放方法(Open Methodology),即公开研究方法和过程材料,如数据分析的代码和文本分析的编码表等,以便核查研究过程的严谨性。

三大研究进路强调的重点有所不同,开放存取关注研究成果的最终出版或发表,类似于“黑盒测试”,研究者不必关注研究本身是如何进行的、是否符合科学规范,只需关注科研成果的传播过程和效果;开放数据和开放方法深入到研究内部,从数据收集、数据处理到结果呈现,披露更多的研究细节和过程,类似于“白盒测试”,它允许外部研究人员回溯研究设计和逻辑推理,检验研究本身是否符合科学规范。开放存取的起源较早,相关的研究和实践成果颇丰,近十年来,随着开放科学的兴起,学界研究的重心慢慢从开放存取转向开放数据和开放方法,希望通过开放科学来提升研究的可靠性,应对学术的“复制危机”,进而搭建信任的桥梁。为了便于下文研究的展开,本文所指的开放科学也侧重开放数据和开放方法。

开放科学是一个饱受争议的话题,目前学界有支持和反对两派观点。支持者认为,开放科学不仅有助于提升科学研究的透明性、增强结果的可靠性,使数据收集和分析更加严谨,增进研究人员之间的信任,而且可以更充分地利用现有的数据,减少数据的重复收集,把研究经费花在刀刃上,降低论文发表数量的同时提高论文的质量。反对者认为,开放科学会增加数据管理成本,带来额外的法律和道德问题②,非但不能根除造假问题,反而会滋生“数据坟墓”“数据垃圾”和“数据寄生虫”现象,加剧研究人员之间的不信任③。

(二)开放传播学:动因及国内外进展

开放传播学(Open Communication Science),顾名思义,即在传播学领域进行开放科学实践。有学者指出,不少发表在传播学期刊和书籍中的研究未能清楚详尽地记录研究过程,这不仅影响了我们在前人的基础上开展研究,阻碍了我们对于传播过程的整体把握,甚至还限制了读者们将传播理论付诸实践。④上述的研究模糊性对传播学的发展具有消极影响,但影响更为恶劣的是传播学内部深层的“暗箱操作”。2020年,《传播学刊》(JournalofCommunication)刊登了《传播学领域的开放科学议程》(An Agenda for Open Science in Communication)一文,该文由来自全球24家研究机构的37名传播学者联合署名。文中指出,在过去10年间,社会科学领域的许多权威发现并不可靠,传播学同样也存在严重问题,例如可疑操纵多(结论在前假设在后、P值操纵等)、出版偏见大(偏好阳性结果、忽视阴性结果或零结果)、可重复性低、统计效率低(平均效应估计值r偏小)、人为误差大等。为了增强研究发现的可重复性、可复制性和普遍性,学者们急切呼吁在传播学领域实施开放科学。⑤

目前,国外传播学在开放科学上已经进行了初步探索,相关研究和实践主要集中在定量研究上,强调数据的公开共享。除上述《传播学刊》以外,《媒介心理学》(JournalofMediaPsychology)、《传播研究报告》(CommunicationResearchReports)和《计算传播研究》(ComputationalCommunicationResearch)等期刊也已经支持作者对定量研究进行预注册、依据开放程度颁发开放科学徽章、接入第三方数据平台进行数据共享。牛津大学出版社(Oxford University Press,简称OUP)为支持开放科学进程,将“提供学术论文的研究数据”纳入其教育和学术使命,OUP旗下的学术期刊一律遵守TOP(Transparency and Openness Promotion Guidelines)准则。作者在投稿时必须接受OUP的数据可获得性政策,从开放程度递增的四个级别中选择自己的开放级别,并在文末备注数据可获得性声明。此外,OUP还鼓励作者通过公开的数据平台(例如https://osf.io/)进行数据存档以便数据分享和下载,并且将引用、使用公开数据纳入参考文献引用规范。

相比之下,我国对开放科学的研究起步较晚。2013年,我国人文社科领域开始出现关于开放科学的讨论。近五年来,开放科学的研究数量飞速增长,研究方向主要集中在信息资源管理学科,如图书、情报、档案、出版等。2020年年底,我国出现了第一篇专门介绍开放科学与传播学的中文文章。⑥

(三)开放传播学与定性研究:实践与理论空白

定性研究和定量研究都是传播学实证研究的重要组成部分,但是二者的侧重点有所不同。从研究逻辑来看,定性研究属于探索性研究,通过“后见之明”(postdiction)产生假设,这与定量研究通过预测(prediction)提出和检验假设的逻辑恰恰相反。⑦从数据收集特点来看,定性研究的数据收集具有内在的主体间性,其途径包括深度访谈、焦点小组、观察、视觉法、生活史和传记,数据形式多为视频、录音带、访谈指南、田野笔记和文字转录稿等。从数据分析方式来看,定性数据分析的方法有内容分析(定性)、案例研究、叙事、扎根理论、民族志、现象学等,在分析过程中会产生各种数据,如编码员信度、编码表、过程描述性文档、代码选择和类目构建信息等,这些数据可以让外部研究者了解作者是如何得出结论的。

一方面,定性研究与定量研究的差异决定了二者的开放科学实践不是步调一致的。从国内外开放科学现状来看,定性研究明显滞后于定量研究。但是,近年来,定性研究的开放科学也慢慢进入学者的视野。虽然目前高影响因子的期刊还很少要求定性研究像定量研究一样严格遵循数据共享政策,但是可以预见的是,在未来几年,定性研究也一定会遇到有关数据共享的问题。目前,来自心理学、社会学等领域的学者已经探索出一些提升定性研究信效度的方案,例如验证性的描述策略、评估编码员间信度的量化策略、按比例降低损耗、报告检查清单。⑧

另一方面,定性研究与定量研究的差异也决定了二者在开放科学的适用条件和范围上存在差异,不能简单地将定量研究中的那套规则照搬到定性研究。目前,学者们对于定性研究的开放科学存在较大的观点分歧。例如,在开放科学的重要环节之一——预注册问题上,有学者指出,定性研究通常不检验假设,它的研究设计是灵活和主观的,因而定性研究没有必要像定量研究一样进行预注册;但是也有学者指出,定性研究进行预注册可以灵活地跟踪研究、检查研究的主观性,将预注册与可验证性审计(the confirmability audit)结合起来还可以提高定性研究的可信度,进而消除传播偏见,激励定性研究的学者持续报告自己的研究进展。⑨

到目前为止,传播学领域专注于定性研究与开放科学的讨论较少,有很多具体的问题亟待回答。例如在认识论层面,传播学的定性研究进行开放科学的价值何在?在方法论层面,定性研究进行开放科学是否可行?在实践层面,如何推进定性研究的开放科学进程?会面临哪些潜在的道德和法律问题?带着这些问题,本文就“开放科学与传播学定性研究”这一话题,邀请国内传播学者进行深度访谈。

三、研究设计

(一)研究方法及抽样

本研究采用半结构化的深度访谈方法。深度访谈具有两大特征,第一个特征是访谈问题是事先部分准备的,第二个特征是“要深入事实内部”。⑩由于目前国内传播学领域的开放科学实践刚刚起步,学者们对开放科学的了解不多,因此本研究决定采用滚雪球的抽样方式,先随机选择一些对开放科学有所研究的资深学者并对其实施访问,再请他们介绍另外一些了解开放科学的学者,根据所获得的线索选择此后的访谈对象。

(二)访谈对象

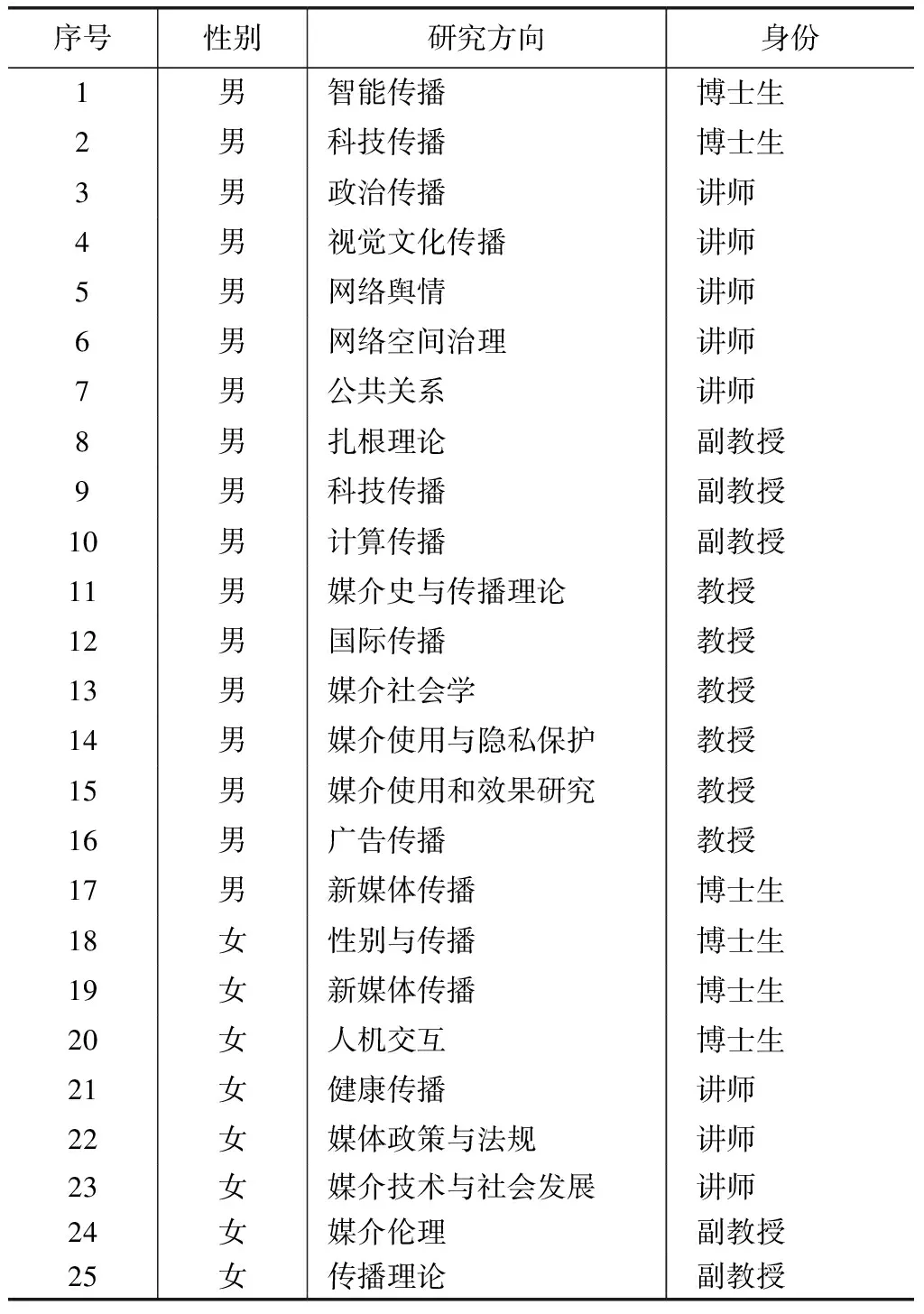

为了尽可能达到预期的访谈目标,本研究将上述抽样框中的访谈对象进一步限定为:至少在传播学领域的中英文同行评议期刊上发表过一篇运用定性研究方法或混合研究方法的论文(或者专著的一章),且获得了与传播学相关的博士学位或长期在传播学领域开展研究的学者。这些学者不仅具有丰富的定性研究经验,而且也是未来定性研究进行开放科学实践的重要参与者和直接受益者。经过筛选,最终的样本包含30名访谈对象,访谈对象信息如表1所示。

表1 访谈对象的性别、研究方向和身份

(续表)

(三)访谈方式及过程

受疫情影响,本研究于2020年9月15日至2020年10月31日,通过电话、微信和E-mail发送的方式,对30名传播学者进行线上访谈,在获得访谈对象的知情同意后,对访谈过程进行录音或文字记录。研究者首先向访谈对象询问其基本信息(性别、最高学历、工作单位、身份)和学术背景(论文发表经历、研究兴趣、擅长的定性研究方法),然后向符合筛选条件的访谈对象简单介绍开放科学的概念和它在传播学领域的进展,之后围绕开放科学与传播学定性研究这一主线进行访谈。访谈者根据访谈时的实际情况灵活地调整提问的方式和问题的顺序,并根据访谈对象的研究背景展开个性化追问。

(四)数据分析方法

本研究借助“讯飞听见”平台将录音资料逐字转为文本,并由两位作者进行核对和订正,以保证机器转录的正确性。然后,将所有文本材料导入定性分析软件NVivo进行编码,编码遵循主题分析的六步法,即熟悉材料、初步编码、寻找主题、检查主题、定义和命名主题、汇报成果。编码由两位作者共同完成,二者在协商的过程中达成一致意见,第一轮编码采用开放式编码来推导与研究目标相关的主题,随后几轮编码进一步分析了主题的契合性和冗余度,直到得出明确的定义。

四、研究发现与结论

(一)重要性:开放定性研究的价值何在?

大部分访谈对象认为,在传播学定性研究中进行开放科学是有价值的,这种价值主要体现在提升定性研究的透明性、给外部研究者启发和灵感、为定性研究方法教学提供案例、丰富历史研究和比较研究四个方面。

首先,访谈对象指出,定性研究的开放科学可以提升定性研究过程的公开性、透明性,使定性研究朝着更加规范的方向发展,增进传播学者之间的信任。一位研究跨文化传播的副教授指出,“定性研究常常被诟病于太过主观随意……中国的定性研究和思辨的界限往往是不清晰的,特别是数据分析过程不够透明,例如文本是如何编码的、主题是如何抽取的”。开放科学所倡导的公开、透明在一定程度上对不规范的定性研究具有威慑作用,这把“达摩克利斯之剑”会倒逼传播学者小心翼翼地进行定性数据的收集、分析和呈现,使之更加科学严谨。

其次,定性研究的开放科学能帮助传播学者从他人的研究设计和研究方法中汲取灵感,有助于集思广益,“站在前人的肩膀上”开展研究。多位学者在访谈中指出,传播学研究不是闭门造车,而是在很大程度上依赖学术对话和交流,学者们通过开放科学更清楚地看到前人研究了什么、是如何进行研究的,不仅可以从中获取经验,也可以发现以往研究的空白,进而使得研究更加深入、全面和科学。例如,一位研究计算传播的副教授说:“虽然说定性研究的开放科学带来的好处不会像量化那么大,但是对于年轻学者开阔视野,还是有好处的,不是说你看到了别人分享的定性数据,你立刻就能得出具体研究结论了,而是丰富你的想法。”

再次,定性研究的开放科学为开展研究方法教学提供了宝贵的案例。“中文传播学文章中的定性研究方法和步骤是比较模糊的”,一位研究性别与传播的博士生说,“如果有了开放数据和开放方法,我们可以更加细致地观察别人是怎么从数据中提炼研究问题或者思想观点的、是如何分析数据和呈现研究发现的,就好像以前我们是拍照,现在我们可以录像,记录整个研究的过程”。相比定量研究,定性研究的教学案例偏少,定性研究的开放科学可以为传播学教学提供丰富的二手资料,把优秀期刊上的论文案例引入课堂教学,系统地再现数据分析和观点提炼的细节,开放科学所提供的完整的指导原则也使得定性研究有章可循。

最后,访谈对象认为定性研究的开放科学具有一定的历史研究和比较研究价值。一位研究媒介史与传播理论的教授指出,“随着时间的推移,这些开放数据会慢慢过时,但是这对比较研究很有价值,它能使我们透过数据观察媒介在一个重要历史时期的演化……我觉得使用这些数据做研究的学者并不会给人留下坏印象,任何研究的价值都具有时间局限性,只要二手研究是严谨的和合乎道德的,它就具有学术价值”。

(二)可行性:开放定性研究是否可行?

虽然访谈对象对定性研究进行开放科学的意义给予了肯定,但是对于定性研究的验证和定性数据的二次使用是否切实可行莫衷一是。悲观者认为,在定性研究中实施开放科学面临以下困难:数据的验证、研究结论的复制、数据的重复利用。乐观者则认为,不应拿着定量研究的标准苛求定性研究,随着技术的进步和方法的改进,定性研究现阶段的问题可以迎刃而解。

一些学者对验证定性数据的真实性提出了质疑。他们指出,开放科学不能根除定性数据造假的问题,定性数据通常是非数字形态的文图声像,数据体量大,且在数据收集过程中研究者自身的参与程度高,一些主观因素较难控制。一位研究媒介技术与社会发展的讲师认为,定性研究是真的还是假的,不是开放科学的问题,而是研究伦理和规范的问题,“如果你编码的时候,就是偷懒的,或者是做了一些手脚,没说的话你也编出来,这个行为本身就是不对的……假设研究者是一门心思就造假的话,比如编造一些访谈,转录文字材料是看不出来的”。

还有一些学者对复制定性研究的结论是否有意义存疑。他们认为,定性研究的真实性无法依据研究是否可以被复制来衡量。例如,一位研究科技传播的副教授质疑:“定性研究结果的可靠性?如果公开数据的目的是核验研究发现,那么不仅是文字转录稿,原始的录音也需要提供,转录的过程也会导致解释上的错误……如果把定性研究当成定量研究来评价,那就会毁了定性研究。”

有学者认为,即便复制定性研究有意义,现阶段也缺乏具体可行的指导。一位研究媒介伦理的副教授指出,缺乏明确的规则会导致对定性数据的误读,“定性研究在本质上是主观的,从不同的角度出发,相同的数据可能会有不同的解释。只有限定好数据范围,聚焦某个小切口的研究问题,才存在得出相同规律的可能性。在没有一套规则的情况下,定性数据可以被自由地解释,这样一来就会出现问题,甚至导致扭曲和误解”。

在定性数据的重复使用上,访谈对象指出,情境和“时新性”是具体实践中的两大障碍。一位研究传播理论的副教授十分强调情境的重要性,她指出:“定性研究者往往选择最能反映情境的方法……脱离情境,如何评价民族志和历史叙事等定性研究?历史档案中的叙事是主要的还是次要的?在没有书面记录的情况下,和野外的陌生人进行的一段简短对话如何阐释?”此外,信息是瞬息万变的,开放科学难以满足传播学学术研究的“时新性”要求,随着时间和环境的变化,以往研究中的二手数据可能缺乏解释力。例如,一位研究方向为新媒体的博士生说:“由于数字化和通信技术的快速发展,传媒业正在经历翻天覆地的变化……当定性数据被收集和公开共享时,它们可能已经过时了,再次利用这些数据是很困难的……如果一个媒体组织已经不复存在了,我们怎么再去使用从那里收集的数据?”

乐观者不否认定性研究的主观性、迭代性和反身性给开放科学带来了挑战,但他们主张定性研究的这些特性可以转化为开放科学的机遇,不能拿着定量研究的“尺子”衡量定性研究,在二次使用传播学的定性数据时,具体选择何种研究方法需要依据研究问题而定,因此在此基础上得到的研究发现可能处在更高的通用层次,而不是原始的和重复的。一位智能传播研究方向的博士生表示,由于定性研究无法像定量研究一样产出准确的结果,所以在开放科学的价值上,定性研究的好处往往被低估了,“一些人认为定性研究只适合表达意见或描述现象,所以他们更赞成定量研究,以为可以更客观。事实上,定性研究进行开放科学的价值很大,这里面的潜力有待挖掘……近年来计算机技术的进步对收集、存储和处理定性数据的帮助很大,定性的研究方法也在不断丰富,越来越客观”。不少访谈者对二次使用定性数据充满期待,例如一位专注理论研究的副教授说:“从本质上来说,我不认为在传播研究中二次使用定性数据有天大的困难。实际上,反复分析这些定性数据反而能给我们带来新的观点和启发。我们可以提出不同的研究问题,采用不同的方式编码。所以,从某种程度上看,我们实际上从之前的研究或分析过的定性数据中得到更多的产出,这恰恰得益于定性研究的主观性、迭代性和反身性。”

(三)必要性:开放定性研究如何推广?

访谈对象对目前我国开放科学在定性研究方面的进展表示遗憾,他们指出,我国学者很少使用二手定性数据做研究,但实际上,二手定性数据也蕴藏着巨大的价值,只是现阶段没有得到充分挖掘,主要原因是参与度不够,还未搭建出系统的架构。当谈及是否有必要把开放科学作为传播学定性研究的一种学术规范时,访谈对象的观点呈现强制和自愿两派。

一派观点认为,有必要采取义务性或强制性举措推进开放科学,特别是对于验证研究结论的真实性和可靠性所必要的数据,作者仅仅汇报研究结果是不够的,因为数据处理和分析过程存在“暗箱操作”的可能性。例如,一位研究健康传播的副教授认为:“每位传播学者都有义务采用一种强有力的、规范的研究方法,并遵循一套能够确保数据报告公开透明的行为准则……任何形式的定性数据,只要得到许可,并且是研究人员可以合法获取的数据,都应该公开共享。”

支持上述观点的学者给出了两大理由。第一,开放是科学研究的本质。这种特性不仅是为了克服偏见,也是为了提升科学自身的水准,只有当数据公开时,我们才能判断数据是否有效、是否可靠,结论是否合理。数据应该是共享的,无论是定性的还是定量的,用“隐私保护”等作为借口来隐藏数据,理由是不充分的。特别是受到国家或者地方的社科基金资助的项目,更有义务向社会公开共享,这其中也包括大量未以论文形式公开发表的数据。例如,一位研究健康传播的讲师表示,因为这些数据“还没有以报告、论文的形式发表”,所以外部研究人员不必束缚于他人的观点,更有机会发挥他们的想象力,从多种角度开展探索研究,这样文章的质量可以更高。除了鼓励其他研究者表达他们的观点外,这类数据还可以让读者获得更充分的信息,更具有批判性,并且能够在评估文章后自己作出意见判断。

第二,开放科学的实现离不开每一个研究者的参与。在推进开放科学的过程中,发挥作用的是“木桶效应”,需要强制性的规范补足短板。例如,如果将提供数据作为提交同行评审或出版发表的可选项而不是必选项,那么就可能出现“滥竽充数”的现象,拉低传播学整体的水平。正如一位研究政治传播的讲师所述,要想让开放科学成为一种文化,尤其是在定性研究中推进开放科学,“这绝对不是一个学者、一个部门所能做到的……我们需要一个更高水平的机构,如中华传播学会、中国新闻史学会或者某种高校联盟等来强制执行”,需要制定明确的规范机制,以确保开放科学的原则是大家相互同意和共同遵守的,这其中包括作者、期刊、高校和科研机构等。

另一派观点认为,虽然开放科学对定性研究有益,但是数据开放共享不应该成为硬性规定,研究者可以自愿选择是否公开研究数据以及公开哪些研究数据,特别是当定性数据本身包含敏感信息的时候。一位研究媒体政策与法规的讲师认为,“与其说这是一个实际问题,不如说是一个教育问题……所有的研究人员在分享数据之前都应该考虑可能存在的伦理和法律问题”。

支持自愿原则的学者罗列了公开定性研究的三大问题。第一,身份识别问题。相比定量研究,定性研究的研究问题本身带有社会争议性或敏感性,数据细节更为深入,夹杂更多有关个体身份特征的信息。因而,是否公开分享定性数据应该由研究者和其他利益相关者视情况而定,共享数据应该是自愿的,同时必须遵循基本的保密原则,保护隐私不受侵犯。一位深耕媒介社会学研究的教授指出,研究者只有在“不暴露采访对象相关身份信息的情况下”才能公开定性数据的编码,因为这些信息可能会使得其他人推断出采访对象的身份,甚至他们所在的群体的身份。一位研究新媒体传播的博士生指出,有些数据本身就不适合分享,“个性化的内容、社会和政治敏感问题等,例如同性恋研究、政治迫害”。

第二,法律授权问题,主要涉及研究人员的知识产权和被采访者的知情同意。一些学者认为,要求作者分享原始数据是不合理的,特别是“未以论文形式发表”的数据,这是对作者的劳动成果和知识产权的不尊重,会削弱研究者收集数据的积极性。一位研究视觉文化传播的讲师认为:“研究者可能在收集数据的若干时间后再次使用这些数据,而且作者有权保留这些数据仅用于自己的研究。”此外,访谈对象还指出,开放科学涉及对被访者或观察对象的更多的披露,他们出于信息保护的担忧可能不会同意公开。

第三,数据安全问题,例如数据泄露和数据盗窃。一些学者对使用公开的定性数据从事不道德或非法行为表示担忧。一位研究媒介使用与隐私保护的教授指出,目前,整个社会面临着身份盗窃的问题,由于学术数据是由研究人员经过精心设计和收集整理的,因此数据更有条理、更系统,质量也更高,所以一旦面向社会开放,可能会吸引不法分子的注意。在他看来,存在安全问题隐患的数据分享应该“受到限制”,或者“至少应该等待较长的时间后再分享”,以确保定性数据的公开不会招致不良后果。

五、结论

本研究通过对30位从事传播学定性研究的中国学者进行深度访谈,考察了在定性研究中进行开放科学实践的重要性、可行性和必要性。研究发现,访谈对象对开放科学总体持支持的态度,认为开放科学有助于提升传播学定性研究的透明性和公开性,能给予外部研究者启发和灵感,在为定性方法教学提供范本的同时,为历史研究和比较研究开创了新的可能。同时,研究还发现,定性研究的独特性使得其在开放科学的过程中存在数据验证、复制和重复利用的困难,需要与定量研究区别对待,根据具体的研究问题和情境,恰当处理在数据共享环节上可能出现的身份识别、法律授权和数据安全问题。开放科学的实现并非一蹴而就,而是一项系统工程,离不开个人和社会的广泛支持和参与。

此外,本研究存在以下不足:第一,本研究采用滚雪球的抽样方式选择访谈对象,在样本的代表性上具有一定的缺陷,后续研究可以采用全国性的更具代表性的样本,来广泛考察我国传播学者对开放科学的认知和态度;第二,目前我国的开放传播学还处于萌芽状态,在某种程度上,本研究中访谈对象的观点是对我国定性研究进行开放科学实践的一种期待和想象,随着开放科学实践的深入发展,后续研究可以运用各种量化方法,印证本次访谈的观点和结论。

注释:

① Ivo Grigorov:OpenScienceDefinition,Foster,https://www.fosteropenscience.eu/learning/what-is-open-science/,2016.

② Abele-Brehm A.E.,Gollwitzer M.,Steinberg,U.AttitudesTowardOpenScienceandPublicDataSharingaSurveyAmongMembersoftheGermanPsychologicalSociety.Social Psychology,vol.50,no.4,2019.pp.252-260.

③ Cheah P.Y.,Tangseefa D.,Somsaman,A.PerceivedBenefits,Harms,andViewsAboutHowtoShareDataResponsibly:AQualitativeStudyofExperienceswithandAttitudesTowardDataSharingAmongResearchStaffandCommunityRepresentativesinThailand.Journal of Empirical Research on Human Research Ethics,vol.10,no.3,2015.pp.278-289.

④ Lewis N.A.OpenCommunicationScience:APrimeronWhyandSomeRecommendationsforHow.Communication Methods and Measures,vol.14,no.2,2019.pp.71-82.

⑤ Dienlin T.,Johannes N.,Bowman N.D.,et al.AnAgendaforOpenScienceinCommunication.Journal of Communication,vol.71,no.1,2021.pp.1-26.

⑥ 徐敬宏、张如坤:《迈向开放科学的传播学:机遇、挑战与未来》,《编辑之友》,2020年第12期,第76-84页。

⑦ Nosek B.A.,Ebersole C.R.,Dehaven,A.C.ThePreregistrationRevolution.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,vol.115,no.11,2018.pp.2600-2606.

⑧ Tsai A.C.,Kohrt B.A.,Matthews L.T.PromisesandPitfallsofDataSharinginQualitativeResearch.Soc Sci Med,vol.169,2016.pp.191-198.

⑨ Haven T.L.,Van Grootel,L.PreregisteringQualitativeResearch.Accountability in Research-Policies and Quality Assurance,vol.26,no.3,2019.pp.229-244.

⑩ 杨善华、孙飞宇:《作为意义探究的深度访谈》,《社会学研究》,2005年第5期,第53-68页。