在希望的田野上

孟纯青

太阳要落山了。我对瘦子说。

哦,是吗?他把筷子伸进嘴里吮了一下,将信将疑地抬起头,排骨在嘴里捣来捣去。我是不大可能骗他的,尽管背向饭店的门口,但墙皮上的光线消减了一半。路灯比阳光冷,如果不是锅底的炭火,屋里就快没了温度。

瘦子冻得直抖腿,把嚼碎的骨頭吐出来。老板娘,开下灯吧。他朝后厨喊。一个瘦巴巴的南方女人掀开帘子出来,拉了下沾满油渍的灯绳。灯亮了,昏暗的光落进面前的蒸汽里,酱油泡挨个从汤面鼓起又破掉。

我和瘦子各盛了一碗米饭,把汤一勺勺浇进去。锅里的排骨所剩无几,我们就挑原本是配料的萝卜吃。那些萝卜浸了汁,软如糯米,入口就融在牙齿的缝隙里。有一阵,火烧得特别旺,我站起来舀汤时,热气熏得眼睛睁不开。瘦子抬头看了我一眼,没说话,心领神会地关小了火,热气就慢慢消散在半空中。

等我们吃完,天已经黑透了,走出饭店,身后吹起很大一阵风,刀子般刮在脸上。我和瘦子一前一后走着,他吹起口哨。那大概是那个冬日第一次降温。

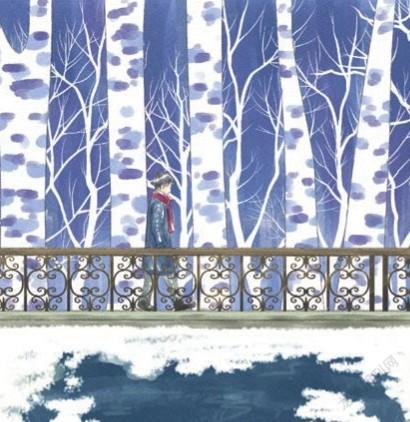

我想起几年前的北京,在定福庄的小区内,我和十几个人一同准备着艺考。那时的冬天比现在难熬许多,冷,无比干涩,凛冽寒气直往衣领里钻。清晨起来刷牙的时候,手腕被冻得通红,水冷得像冰块。拉开窗帘,玻璃上结满了霜,耳边总能听到细小的风声。

通州河畔有着潮湿的雾气,地上不时有被冻住的雨水,踩上去发出咯吱的响声。每天我都要走着去教室,背文艺常识,看冗长的法国电影。累了就借口接热水,去里屋的沙发上坐一会儿。

有一次,荧幕上正放一个外国男人在屋外铲雪。我特别困,就跑去里屋的窗边。楼下的小吃店准备收摊,我看着他们叠好了椅子,拉下卷闸门。出来时,电影里的男人正把铁锹放进屋里,也拉下车库的卷闸门。那种感觉很奇妙。

我就是在那时认识的瘦子。他很高,板寸头,下颌骨突出,总穿一双阿迪的球鞋。他来这比我早,和几个朋友一起租了房子,就在教室的楼下。中午吃完饭,他爱叫我去那儿坐坐。那间房子被他们改成了画室,进门全是凌乱的画架,地上抹着浸水的颜料。他要拨开一条路我才能走进去,每次我都蹑手蹑脚,生怕碰翻了谁的画。

瘦子说话的声音很低沉,笑声却很尖。他总讲起哪里的烤冷面好吃,调侃当红的娱乐明星,或者我们一起长时间地沉默。等空间里继续有声响,是他捏住可乐瓶的时候了——“嘣”的一声,瓶盖被喷出很远。

我们常去四惠的一家萝卜炖排骨店。店面不大,生着老式的蜂窝煤炉,墙上贴满了大红大绿的年画。排骨端上来,每块都有手心那么大,底料是风干的茶叶,咀嚼时有清香味。

那附近有个中学,吃饭的时候,总有不少穿校服的学生从店前走过。寒风吹起围巾,模糊了他们的双眼。

说起来,在北京短暂的生活里,我人生中第一次喝了啤酒。去考试的前一天晚上,我们几个比较熟的人凑在一起吃了顿散伙饭,还是在那家萝卜炖排骨店。和着冷风,我们聊了各自来艺考的初心、一些经历,还有彼此的家庭。那段时间,有个文化成绩很好的女孩因为对专业不自信,提前回家,不参加艺考了。还有个成都的孩子和老师吵了一架,决定搬出去自学。总之那间教室的十几个人,兜兜转转,最后只剩下一小半。

那顿饭吃到后面,大家都没怎么说话,彼此嗑着瓜子,等月亮升起来。离开前,我们大声呼喊,互相紧紧拥抱,祝福将至的未来。干杯时瘦子给我倒了一杯,我没拒绝,端起来喝下去。那时候我觉得自己就快哭了,嘴巴里的感受只有苦,像是茶叶混杂着咖啡。可我没吐出来,胃跳了一下,听着响彻房间的话语,反而觉得那是最温暖的时刻。

那一年从北京分开,我考去了上海,瘦子则去了杭州。但那间教室里的大多数人,终究都没能如愿以偿。

来上海的前两年,我终日在漫长的迷茫和焦虑中度过。学校的同学鲜少有人热爱电影,大家都活在一种小心翼翼的氛围中,不敢说话。我越发变得闭塞,不知道该怎么生活。

失眠的夜晚,我独自去襄阳北路散步。那里黑夜宛如白日,暗橙色的路灯洒在树叶上,很多外国人聚在街边大声聊天。还有一些像我一样睡不着的年轻人,彻夜不归,加入他们只需要一瓶啤酒,就可以融洽地聊到天亮。他们身上有种与世无争的感觉,好像生长在梅雨里,就该浪漫地活着,遥远的未来和生活没有任何关系。

我认识了77,她是个广东女孩,在上海开服装店,专做无性别服装。她很早就不上学了,在很多城市都待过。她说上海的生活节奏太快了,还是广州好,她可以上午起床,一顿早茶喝到黄昏,然后回家看会儿晚间新闻,做点夜宵吃,就算是过完一天。

还有千寻,她特别高,短头发,在一所艺术学校学摄影。她之前是个模特,最远去过俄罗斯走秀。那里真冷啊,她战战栗栗地形容。从俄罗斯回来,她休息了一段时间,慢慢厌恶起每次活动前被人挑选的感觉,便发誓不再做这一行。

我找千寻去朋友的剧组拍过剧照。她抓拍了一张男女演员休息时的照片,两个人看着剧本打瞌睡,口水流出来半截,后景则是一群忙碌的场务,很滑稽。

2019年的冬天,我所在的学校搬到新校区,离市里远了很多,我就很少再跑出去。多数时间我都按部就班地上课,待在学校日子就会变得规律很多。

那时瘦子在一家传媒公司实习,同事关系不是很融洽,他经常半夜给我打电话诉苦。元旦前夕,我结束了学校的课程,坐火车去杭州找他。他住在一间很小的公寓里,房间地上铺着很旧的木地板,背阴,早晨起来时,天空始终是灰蒙蒙的。23A3C44F-E4DD-4D01-B661-3EDC5D3F2FD2

他工作的时候,我就待在屋子里写剧本。等他晚上下班,我们就一起出去买些吃的。到达最近的商场要穿过一片翻新的工地,黄昏的时候,下班的人都騎着自行车驶过,掀起一阵阵稀薄的尘土。那间商场是附近唯一亮灯的建筑,走进去,暖风吹得脖子直痒。

我们会买一些肉片、鱼丸、冷冻的里脊、粉丝、冰红茶,还有一些特价蔬菜。郊区的商场很少有人吆喝,大家都是默不作声地挑选、称量、封装。离开的时候需要自助结账,在那样嘈杂的环境里,扫条形码的声音反而显得格外清脆。

在瘦子家住的几天,他说要请我吃好的,但不外乎就是火锅。他把洗好的蔬菜放在盘子里,拿出电热锅。水快开时,气泡开始渐次浮动。瘦子每次都要等水完全沸腾才下食物,掀开盖子时,锅里会涌出一朵柔软的蘑菇。

他把电脑接在屏幕上,我们边吃边看《爱尔兰人》,电影的声音混合着肉香,全都缩放在狭小的空间内。瘦子对我说,隔壁住着两个女孩,这儿的隔音很差,总能听到她们的谈话。有一次她们也在煮火锅,用的是功率很大的锅,蒸汽引发烟雾报警器,保安以为失火了,从楼下冲上来,没收了她们的电器。从那以后,这层楼的人煮火锅都小心翼翼的。

吃完饭,我和瘦子躺在床上。空调吹得室内很干燥,他冲了两杯咖啡。楼下的高架桥被川流不息的车辆填满。

瘦子带我去吃过一次萝卜炖排骨,就在他实习的公司旁边。店内很干净,老板娘是个软塌塌的南方人,说话细声细气的。瘦子嘻嘻哈哈地调侃了她几句,她就多送了一盘花生。

那是我离开杭州的前一天,天气开始降温。我们从黄昏吃到月升,谁都没说一句话。好像并不需要说什么,相处的默契从来就没有消失。味道接踵而至的时候,淡淡的,就抵得过万千时光。

我突然想起几年前在北京,有天很晚了,瘦子叫我去楼下买夜宵。那时我们正处于备考的瓶颈期,结账的时候,他突然说起自己高考之后的打算:旅行,买唱片,搬出去自己住。全是些琐碎的日常。我没明白他想说什么,就站在一旁静静地听着。

出便利店时外面很安静,抬头能看到远处的山,星星点点的灯光降落在树梢。

瘦子拿出手机,放了一首歌,是朴树唱的《在希望的田野上》,声音在嘈杂的风里显得悠长:

人们都是这样地匆忙长大/那些疑问从来没有人回答/就让他们都去吧/随着风远远去吧/让该来的来/我们在这里等待/我们就这么唱,唱,唱,唱……

闪电来得毫无征兆,天亮了一下,雨水接着便落了下来。

我和瘦子捂着头快速地奔跑,那分明是五年前的事,殊不知,我们早已身处未来。

编辑/胡雅琳23A3C44F-E4DD-4D01-B661-3EDC5D3F2FD2