大学生心理健康问题识别研究

吴康林 王治兵 杨金波 陶毅 蒋倩

[摘 要] 随着社会的快速发展,社会分工进一步细化,在内因和外因的多重耦合影响下,大学生的心理健康问题越来越突出,成为社会各界关注的焦点。现今对大学生心理健康问题形成的机理研究和干预的方法较多,但对健康问题前期识别预判的研究较少。通过对低可塑性的性格进行分类和对性格的特点进行研究,结合心理素质测试确定心理健康标准分,并根据标准分分为心理健康素质高、中、低三类,整合分析性格得分与心理健康测试得分,尝试建立大学生心理健康问题的早期识别预判方法。

[关 键 词] 心理健康;性格分类;心理测试;识别方法

[中图分类号] G444 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2022)21-0025-03

随着社会的快速发展,社会分工进一步细化,对大学生的综合素质和专业技能提出了更高的要求。这对大学生群体既是机遇又是挑战,在这个过程中,拥有良好的心理健康状态往往能够快速地适应各种形势的变化,从而在工作和学习中能够拥有更多优势。个体遗传特征、家庭教育、环境、经济等诸多原因使得部分大学生容易产生焦虑感、出现抑郁等心理问题,大学生群体的心理健康问题已经成为近些年全社会关注的话题。对此,很多学者进行了相关研究,提出了很多心理危机成因、干预治疗的方式方法。有从心理健康问题病理学发病机制进行研究;有从“素质”切入,通过个体素质和环境构建的素质——环境模型来解释心理健康问题的形成过程;也有利用积极心理学理论对个体潜在心理健康问题进行早期预防和干预,但多数是从某个单一的方面进行研究,并且多数是从心理健康问题发病机理上进行研究或对心理健康问题进行事后解析和评价,不能在事前进行识别预判。所以,在大学生心理危机事件发生前对其进行预判,以便进行及时有效的干预,从而避免危机事件的发生尤为重要。本研究尝试主要从个体相对较为稳定的性格和变化较快的心理健康素质两方面着手,探讨建立心理健康问题早期预判识别的方法。

心理危机是一种个体在外界发生应激事件后产生的反应,可以将之称为应变,从应激反应的结果看,可以将应变分为两类:一类是正面应变,即在应激事件的作用下,个体产生了积极或者亢奋的情绪,比如有些人在遇到挑战时表现得会兴奋甚至亢奋;另一类是负面应变,这类应变便是心理危机发生的前期表象,表现为行为思绪紊乱,是心理应激发展严重的一种状态[1],也是心理危机预判干预的重点。应激反应是个体内因和外因共同作用的结果,内因有遗传因素、后天成长环境因素、身体素质等多维度因素共同作用,外因由应激事件的强烈程度、发生时间、地点等共同决定。

面对这些快速变化的因素,个体如果不能快速地调整自身状态去主动适应变化,就会在这些因素变化中被动地承受這些因素所产生的影响,最终的结果是个体要么承受住压力适应新的环境,要么最终在心理压力积累到临界点崩溃,成为心理健康问题患者。在社会生产力和生产环境快速发展变化的现代社会,大学生也不可避免地裹挟其中,使得大学生这一年龄、思想状态以及心理状况都还未完全成熟的群体思想和心理健康问题更加复杂,这给大学生心理健康问题研究带来了更多的挑战。如何提高大学生的心理健康水平,如何对潜在的心理健康问题做出提前识别与预警并对其进行早期干预避免发展成为严重的心理健康疾病是心理健康领域需要研究的“两朵乌云”。

从目前的研究看,对心理健康的本质、心理健康的决定性因素、如何准确评价心理健康水平以及心理健康问题产生的病理机制还不是很全面,或者说还没有研究出公认的结论。从实践上看,对心理健康评价、心理障碍或者疾病诊治、治疗的方式方法已经有很多,但在实际工作中的效果目前还没有非常权威的统计。

根据生物—心理—社会理论,心理健康问题是个体内在和外在各种因素相互叠加耦合作用的结果,包括遗传、体质等内因和环境、文化、经济、事件等综合作用的结果的表现。良好的心理健康状态有助于个体应对各种威胁和挑战,能够让个体更好地适应环境和事物的变化,从而对个体思想层面产生正向激励而形成正循环。然而,心理健康是一种内在的、积极的状态,对其描述和定义难以准确量化,当个体从处于良好的心理健康状态中受到外界激励而进入心理亚健康状态,或者不健康状态甚至心理疾病状态,这个过程是较为隐蔽的,只有处于不健康状态或者心理疾病状态才有可能表露出来,有些个体甚至由于各种原因或者出于某种目的而刻意伪装。这对心理健康问题的干预治疗极为不利,对心理健康问题进行前期预警识别也造成困难。

性格是一个人对现实的稳定的态度,以及与这种态度相应的、习惯化的行为方式中表现出来的人格特征[1]。个体的性格是由先天遗传、家庭教育、社会环境等因素共同作用形成的,在青少年时期已经相对稳定,后期可塑性较低,所以从性格方面对个体的行为方式和面对潜在应激可能会做出的应变进行预测是可行的。

个体的性格可以分为很多类型,不同的心理学家对性格的划分不尽相同,但基本都是从知、情、意之间强弱的关系、心理活动、个性独立程度、人际关系等角度进行分类。根据最常用的性格分析,将性格分为支配型(Z型)、表达型(B型)、耐心型(N型)、精确型(J型)、整合型(M型)五种。支配型的性格较为自信,有较为明确的目标,竞争性和企图心较强,较为武断,富有冒险精神,这种性格的人会因为不能达到自己预期的目标而怀有罪恶感;表达型的性格很热心,口才流畅,风度翩翩,好交朋友,个性乐观,表现欲强,这种性格的人往往能承受较大强度的压力,并且能够将承受的压力通过外向型输出化解;耐心型性格的人情绪很稳定,十分敦厚,温和规律,不好冲突,行事稳健,强调平实,有过人的耐力,温和善良,遇事能够理性对待;精确型性格的人比较传统,注重细节,条理分明,责任感强,精准度高,喜欢把细节条例化,个性拘谨含蓄,而且往往具有很强的自尊心和自律性,遇事能够深入细致地分析原因;整合型的性格没有强烈的个人意识形态,能够在各种环境中快速地适应并找准自己的位置,甚至有些“随波逐流”。E95AEE7E-2B57-493C-A268-A60C662D6571

性格测试共有三十道测试题,测试者根据自己的实际情况打分,每种类型的性格最多30分、最少6分,最终分别算出五种性格类型的得分。假如测试者有某一项得分远远高于其他四项,测试者便是典型的这种性格,假如有某两项分数超过其他三项,则是这两种性格的综合;假如各项分数都比较接近,则是一个面面俱到的人,这种类型的人往往较为全面。

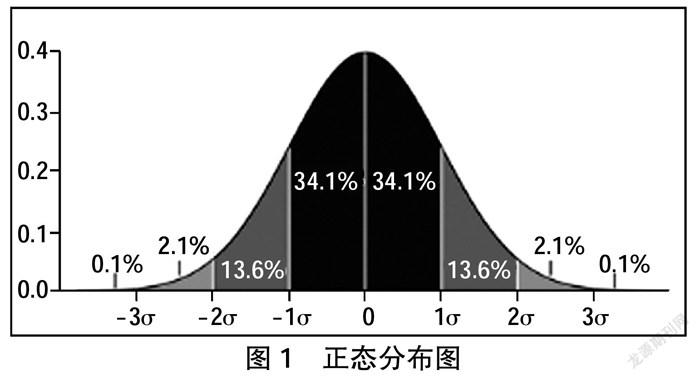

通过计算每个测试者五个性格得分的标准差σ,根据正态分布得知(见图1),深色区是得分与五个性格得分平均值之差c小于一个标准差之内的数值范围,此范围所占比率为全部数值的68%,两个标准差之内(深色、中深色)的比率合起来为95%,三个标准差之内(深色、中深色、浅色)的比率总计为99%。

由于性格是内外因长期作用形成的较为稳定的表征,可塑性较低,所以将性格测試五个类型中得分与均值的差超过1倍σ、2倍σ、3倍σ为性格分类的临界点,可以表示为:

c=kσ (公式1)

当某一性格得分距平均值小于1倍标准差时,即c<1σ,则认为测试者这类性格特征不明显,属于较为全面均衡的性格,这类测试者能够较好地承受来自工作、生活、家庭、情感等方面的应激;当某一性格得分距均值在1倍与2倍标准差之间,即1 个体的心理健康素质是一个动态的并且多维度的结构,受个体所处环境、遇到的事物、自身身体健康程度等的影响,是一个变动性较大的结构指标。这一指标的获取通过《中国成年人核心心理健康素质量表》[2]实现,该量表由《中国成年人人际健康素质量表》《中国成年人一般自我概念量表》《中国成年人心理弹性量表》《中国成年人人格坚韧量表》和《中国成年人情绪性量表》五个分量表组成[3]。从《中国成年人核心心理健康素质量表》和五个分量表中测的是原始分,将五个分量表和总量表的原始得分转换为标准分T,具体转换公式 如下[3]: T=50+10(X-M)/SD (公式2) 其中X是受测者的总均分,M为制作量表时样本的总均分的平均值(常量),SD为样本量表均值的标准差(常量)。全国常模样本标准T分的平均值是50,标准差均值是10。根据正态分布,通过标准T分的平均值和标准差可以对受测试者进行心理健康状况的分类。根据张秀阁、梁宝勇等人的研究[3],当测试者标准T分≥60时,则测试者具有较好的心理健康素质和状态,能够在面对各种应激激励的情况下,做出理性和具有建设性的举动,也能够在各种心理创伤中更快地恢复。当40≤T分<60时,则测试者的心理健康素质水平属于中等,这也是大多数人所处的状态,这类人遇到工作、生活、情感等应激的刺激会产生较大的波动,但基本能够控制在一定程度的范围内。当T分<40时,则认为测试者的心理健康素质水平较低,在自我认知、人际交流、情感及家庭困扰等方面面对压力和刺激时更容易自我失衡,形成心理和思想障碍,这类测试者往往最需要心理疏导和思想压力减负。 心理危机是心理应激状态发展严重的一种状态,这种状态由内在的性格和心理健康素质状态在外在应激的刺激下所产生的失衡应变。由于外在激励的不可预测性,所以从内在的可塑性较低的性格C和可以测试的心理健康素质标准分T建立模型对潜在的心理危机进行预判。模型表达式初步建立如下关系: P=C.1/T≥M (公式3) P为预判值,M为判据临界阈值,为安全起见,将临界阈值界定为2σ,即0.04,当测试者P值大于临界值时,可以认为测试者心理健康存在问题,即在应激条件下出现心理危机,需要引起重视,启动相应的心理危机干预机制,将危机及时化解。现今对大学生心理危机干预的机制和方法较为成熟,但对危机前期预判的研究较少。本文通过对性格进行分类和对性格的特点进行研究分析,利用正态分布确定2σ为临界点,通过心理测试确定心理健康标准分,并依据标准分分为心理健康素质高、中、低三类。整合分析性格得分与和心理健康测试得分,建立大学生心理危机的预判干预模型。本研究主要是基础前期研究,今后要在实际应用中完善验证模型的有效性和可靠性。本模型只考虑了存在心理危机并对危机进行预判,没有对危机的严重程度进行分级和定量的分析评价,这是今后进一步工作的方向。另外,本模型也没有对预判后需要进行哪些类型、强度的干预进行研究,这也是进一步工作的重点。 参考文献: [1]梁宝勇.心理健康素质测评系统·基本概念、理论与编制构想[J].心理与行为研究,2012,10(4):241-247. [2]张秀阁,梁宝勇.心理健康素质测评系统·中国成年人核心心理健康素质全国常模的制定[J].心理与行为研究,2016,14(4):507-516. [3]张秀阁,梁宝勇.心理健康素质测评系统·中国成年人核心心理健康素质量表剖面图的制作[J].心理与行为研究,2018,16(5):684-693. ◎编辑 司 楠 ①本文系四川现代职业学院校级科研项目“新时期民办高职院校学生心理危机干预方法研究——以四川现代职业学院为例”(项目编号:K21-YB1-021)的阶段性成果。 作者简介:吴康林(1984—),男,汉族,四川德昌人,本科,讲师,研究方向:大学生思想政治教育。 *通讯作者:王治兵(1989—),男,汉族,宁夏中卫人,硕士研究生,讲师,研究方向:工程灾害防治、高教管理。E95AEE7E-2B57-493C-A268-A60C662D6571