课程思政背景下高职高专中外园林史课程教学改革研究

马涛 袁明霞 黄晓潇 唐智 丁志春

[摘 要] 在全面推进高校课程思政建设的改革浪潮中,各门课程都应紧紧围绕“立德树人”开展课程思政的教学改革,然而如何进行高职高专课程思政教学改革却必须认真探索。以“双高”A档院校、国家园林技术资源库子课程中外园林史课程为例,进行了总体设计、实践实施、教学评价三个方面的课程思政教学改革。总体设计围绕对标办学宗旨、符合专业教学标准和人才培养方案、制定特色课程思政建设方向、创建课程建设模式四个方面;实践实施围绕“1+1+N”的课程团队、“一标一图一库一教材”的课程资源以及“导—练—赛—服”的教学方法,贯通第一课堂与第二课堂三个方面;建立课程形成性评价和终结性评价机制。以一门课程的实际做法,期望能给其他高职高专专业课程课程思政改革提供一些切实可行的经验。

[关 键 词] 课程思政;教学改革;中外园林史

[中图分类号] G712 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2022)21-0043-03

一、课程思政发展的总体趋势

目前大学生思想政治教育工作愈来愈受重视,进入21世纪以来,中央先后多次下发关于加强和改进大学生思想政治教育的文件。2020年5月,教育部在印发《高等学校课程思政建设指导纲要》文件中明确了课程思政建设的目标要求和内容重点,强调结合专业特点分类推进课程思政建设,提升教师课程思政建设的意识和能力,科学设计课程思政教学体系,将课程思政融入课堂教学建设全过程。至此,大学生思想政治教育已从“思政课程”延伸发展至“课程思政”,全员育人、全程育人、全方位育人的“三全育人”理念已成为必然趋势。

二、高职高专课程思政建设的研究现状

(一)宏观层面研究多,微观层面研究少

目前的课程思政大多在宏观层面框架研究比较多,主要集中在学校层面的“大思政”、课程思政的生成逻辑、课程思政的现实问题、课程思政的团队建设、多维评价体系等,宏观层面的逐点开花强化了课程思政的重要性研究,但到底如何针对一门课程开展行之有效的课程思政却谈得较少,特别是一门课程的发展如何立足学校、立足专业、立足学生的系统性研究较少。[1-2]

(二)就课程谈课程多,系统连贯思考少

目前已经有不少院校开展了课程思政的具体实践,重点在课程思政的挖掘提炼,努力融入课程内容,出现了就课程谈课程的误区。实际上,就课程内容论课程会有失偏颇,在制定课程教学内容之前需要明确学校办学宗旨、专业教学标准以及人才培养方案,整体考虑课程思政建设的方向和课程建设模式,防止以偏概全、管中窥豹。此外要有系统性思维,保持总体设计—教学实施—评价反馈的系统联动机制。[3-4]

(三)知识技能培养多,素质素养培养少

无论是本科院校抑或是高职高专院校,均特别重视知识、技能的培养,但多年来缺失对素质素养的培育。在新修订的高职高专国家专业教学标准中明确提出培养的人才应该为高素质技能型人才。但实际教学中,高校素质素养的评价考核几乎没有,更多的是知识卷面考核或者技术技能、实验实训的考核。[5]

基于此,本文以中外园林史课程为微观尺度视角,以“总体设计—教学实施—考核评价”的系统性思维为具体路径,兼顾知识传授与素质素养达成,期望对广大高职高专专业课程的课程思政教学改革提供实际经验或改革方向。

三、中外园林史课程的建设基础分析

(一)中外园林史课程建设分析

1.就课程谈课程,缺乏宏观层面意识。2020年以前课程标准、授课计划、教案(教学设计)等基本是针对课程内容展开,忽视“培养什么样的人”具体落实,“就课程谈课程”倾向比较明显,忽视与所在学校办学宗旨、所在专业教学标准以及行业产业高素质人才的衔接,缺少中外园林史的总体设计与研究。

2.注重知识能力,缺乏立德树人意识。依据中外园林史课程实际情况,以往教学重视知识点传授,忽视立德树人的素质素养培养,考核过程也是以章节回目不同知识点设计卷面加以考核,对素养目标达成的考核几乎没有,更没有纳入课程的总体考核。

3.“三教”模式固化,缺乏学情分析意识。目前中外园林史教师、教材、教法沿袭着传统的教学模式,且模式固化现象较严重。基本是一个专业教师从头至尾讲授所有内容,教材延续高等院校中外园林史编年史教材较多,教学方法主要采用教师讲授、学生听讲这样的传统模式,这种固化的模式不利于“立德树人”素质素养的培养与达成。教师队伍结构单一、思想政治传授能力不够,教材求大求全、重视知识传授,教法单一,基本没有考虑高职高专学生的具体学情。

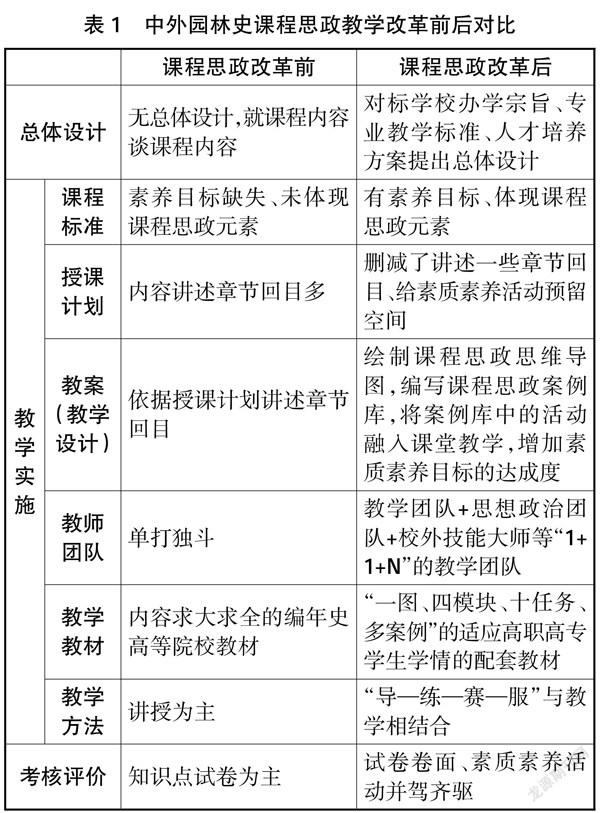

(二)中外园林史课程思政教学改革前后对比分析

以2020年5月《高等学校课程思政建设指导纲要》发布为主要标志,所有专业课程开始进行课程思政教学改革。高职高专中外园林史课程思政教学改革也在此背景下顺势而为。对比改革前后可以发现,在总体设计、教学实施、考核评价三个方面(见表1)有明显差别。

四、高职高专中外园林史课程思政示范课的总体设计

(一)对标学校办学宗旨

2019年,江苏农林职业技术学院获評中国特色高水平学校和专业建设计划A档院校(A档中唯一一所农林类高职院校),多年来一直坚持以服务“三农”为宗旨,培养高素质技能型人才为核心,践行农林职业院校思政课与专业课“红绿融合”的教学改革。“红”是马克思主义指导的主流价值形态,“绿”是农职院校蕴含的行业特质。学校紧扣“农”字,以强农兴农为己任,不断探索集价值塑造、知识引领和能力培养于一体的立德树人新途径,把立德树人根本任务深度融入课程育人、实践育人和文化育人,培养了一批批懂农业、爱农村、爱农民的新农人,为职业院校践行乡村振兴国家战略树立了优秀的先行示范,“红+绿”成为乡村振兴路上的亮丽颜色。D97D8C79-C0D2-4329-9D80-DB3F73278112

(二)符合专业教学标准和人才培养方案

高职高专园林类专业目前有园林技术、园林工程技术、风景园林设计,聚焦国家专业教学标准,培养高素质技能人才,将素养与知识、能力并重,培养“大国工匠”、服务“乡村振兴”、践行“生态文明”、坚守“文化自信”等都是落实新时期专业教学标准的具体落脚点。具体到江苏农林职业技术学院园林技术、园林工程技术专业人才培养方案则是围绕“四个一”:“画好一张图,种好一片林,建造一个园,培育一颗心”的人才培养目标,针对性地分阶段、分层次开设园林规划设计岗位、园林工程施工岗位、园林植物种植与养护岗位,以思想政治教育引领贯穿,深度挖掘思政元素,春风化雨、润物无声式将思政教育融入教育教学的全过程。

(三)明确“四融四铸”的课程思政建设模式

中外园林史课程明确了“四融四铸”的课程思政建设方向,教学大纲中融入爱国主义与文化自信教育,铸爱国之魂;融入名园、名人、名典内涵,铸爱园之魂;融入乡村振兴及亚夫精神,铸爱农之魂;融入技能培养及大国工匠精神,铸爱岗之魂。

秉承“服务三农”的办学宗旨,聚焦“四个一”的人才培养方案,坚持“四融四铸”的建设方向,发挥“第一课堂”“名园课堂”“乡村课堂”“工坊课堂”的作用,培育学生的文化素养、历史素养、设计素养及施工素养,为社会培养“文化自信”的守护者、“中国名园”的传播者、“乡村振兴”的践行者、“大国工匠”的传承者,创新“培育四种素养、培养四类人才”课程思政建设模式。

五、高职高专中外园林史课程思政示范课的教学实施

(一)共建“1+1+N”课程教学团队

课程团队由专业教师+思政教师(辅导员)+企业工匠、技术能手等共同组成,共商共订1个课程标准、1张课程思政思维导图、1个课程思政案例库,既考虑传统专业教师知识、技能的讲授,同时兼顾素养目标的达成,并且考虑新时期、新时代行业企业的新变化。目前课程团队有5位专业系列教师、3位思政系列教师、5位企业系列工程师(包含正高、高级工程师),课程团队符合立德树人以及高职高专学生培养的需求。

(二)共编“一标一图一库一教材”课程资源

“一标一图一库一教材”主要包含:(1)课程资源开发特色课程标准;制定融入课程思政元素的中外园林史专业课课程标准,打造江苏农林职业技术学院“红绿融合”特色课程。(2)绘制课程思政思维导图;挖掘中外园林史的课程思政元素,历史观、辩证法、家国情怀、文化自信、美育教育、工匠精神、创新精神等。(3)共建课程思政案例库;嵌入课程思政案例,组织活动,开展“做中学”教学活动,改变传统讲述型教学活动。(4)共编课程教材。高等院校园林专业系列教材,2005年第一次出版,以总—分、中—西、年代变迁等为主线,力求面面俱到,包罗万象。以学生为中心,聚焦高职高专学生学情,打破高校教材编年史的固有模式,创新了传统《中外园林史》教材编写的固有模式,提出了“一课、一图、四模块、十任务、多案例”“核心概念—基础知识—活动设计—考核评价”的纸质资源并嵌入二维码,联通智慧职教云课堂,实现线上线下融合教材。以立德树人为中心,聚焦高素质技能型人才培养,响应国家职业教育发展变革将知识、技能任务与素质、素养案例活动相互融合,实现内容改革,激发学生的主动性。以共建共享为中心,聚焦传统教材编写队伍知识结构单一,三位一体共编教材。

(三)创新了“导—练—赛—服”的教学方法

转变以往中外园林史作为基础理论课程教师讲授、学生倾听的被动接受方式,将价值塑造、知识传授和能力培养相融合,形成以学生为中心的“导—练—演—赛—服”的教学方法。导:充分利用案例库中的案例,精心设计教学导入环节,利用对案例的分析引入问题、概念、方法和原理等。练:名园课堂中,按照思维导图指引,在专业知识传授中培养敬业精神、职业道德等素养,思政课堂紧扣园林文化主题,通过研练说、辩、写等润化园林文化自信。赛:工坊课堂中,教学活动中引入竞争机制,开展各类竞赛(如社会调研比赛、技能比赛等),激发学习动能,激活竞争意识。服:在乡村课堂中,将课堂移到田间地头,把理论教学和专业实践延伸至乡村课堂,变一线课堂为志愿服务现场。

六、考核评价与反思

建立课程形成性评价和终结性评价机制,根据出勤率、课堂纪律、课内外实践成效等,从爱国、爱农、爱园、爱岗等方面制定课程思政考核标准,将吃苦耐劳、专业情怀、合作精神等融入知识考核评价中。

课程思政教学改革是需要持久更新并不断创新,中外园林史课程思政教学改革提出了总体设计、教学实施和考核评价的系统性改革逻辑,将素质素养培养与知识能力传授放在同等重要的位置,创新了教师团队、教材与教法,期望通过本课程的研究与创新对高职高专课程思政教学改革提供一些发展建议与经验。

参考文献:

[1]薛桂琴.高校课程思政的实践哲学意蕴[J].高校教育管理,2021,15(6):25-32.

[2]杨晓珍,王文权.高职课程思政的属性、生成逻辑与实践路径[J].职业技术教育,2021,42(17):66-69.

[3]孔德兰,王玉龙.高职院校课程思政建设的问题及路径[J].中国职业技术教育,2021(23):14-18.

[4]冯淑慧.新时代高职院校课程思政教育教学推进的三重逻辑[J].职业技术教育,2021,42(16):35-40.

[5]殷哲浩.“三教”改革视域下高职院校实施课程思政的探索[J].中国职业技术教育,2021(14):76-80.

◎编辑 马花萍

①基金项目:2021年度江苏省高校哲学社会科学研究一般项目“思想政治教育与园林技术技能培养的‘四融四铸、四素养四人才协同育人模式研究——以中外园林史课程为例”(编号:2021SJA2125,主持人:马涛)。

作者简介:马涛(1989—),男,汉族,江苏句容人,硕士研究生,讲师,研究方向:园林史与课程思政研究。

黄晓潇(1989—),女,汉族,江苏句容人,硕士研究生,讲师,研究方向:课程思政研究。

唐智(1984—),男,汉族,湖南湘潭人,博士研究生,讲师,研究方向:思想政治教育。

丁志春(1979—),女,回族,河南焦作人,碩士研究生,副教授,研究方向:思想政治教育。

*通讯作者:袁明霞(1975—),女,汉族,安徽桐城人,硕士,副教授,研究方向:高等职业教育。D97D8C79-C0D2-4329-9D80-DB3F73278112