气候变暖背景下沱沱河盆地多年冻土与融区地温过程研究

卫 丁, 赵廷虎, 穆彦虎, 刘富荣, 丁泽琨, 刘自成

(1.中国人民解放军32378部队,北京100072; 2.中国水利水电第六工程局有限公司,辽宁沈阳110179; 3.中国科学院西北生态环境资源研究院,甘肃兰州730000; 4.中国科学院大学,北京100049;5.中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司,贵州贵阳550081)

0 引言

作为地质时代寒冷气候的产物,多年冻土在地球上的分布非常广泛[1]。在我国,多年冻土主要分布在青藏高原地区、东北地区、西北和中部高山区。其中,青藏高原是地球上面积最大的高海拔多年冻土区,多年冻土分布面积达100×104km2以上,占我国多年冻土总面积的70%左右[2-4]。受地质构造、新构造运动及其所引起的地热、水系分布等一些区域性因素,以及岩性、地形、植被、地表与地下水等局地因素影响,青藏高原多年冻土空间分布连续性差,厚度和温度分布极不均匀,在不同的冻土区内分布着大量的融区。融区是指在季节融化层下,处于冻土层中具有正温含水和不含水的地质体,从成因可以分为构造-地热融区、地表水(河流、季节性流水、湖泊、水塘等)融区以及渗透-辐射融区[5-8]。多年冻土和融区的发育状况、形成条件以及时间演化过程显著影响区域内的生产和生活、能源开采、灾害防治以及重大基础设施的选址、选线以及建设和运维,是冻土学的重要研究内容,尤其在气候变暖背景下,相关研究尤为紧迫[7-12]。

青藏高原多年冻土区融区的相关研究,主要集中在20 世纪60 年代至80 年代。王家澄等[5]从自然地理条件、多年冻土平面分布及分区、季节冻结与季节融化、冻土构造与地下冰、冻土现象、冻土形成与发育历史等方面对青藏公路沿线的多年冻土进行了详细的论述,并就包括沱沱河、布曲河谷地、两道河等区段在内的融区成因进行了概述。罗祥瑞等[11]针对沱沱河北岸一个典型地区进行详细勘探和航片调绘,并用航片制作了一幅1∶5 000 的冻土综合影像图。郭东信等[12]结合系列钻孔与测温资料对唐古拉北坡布曲河谷地的融区类型及分布规律、地质构造背景、形成时代及发展趋势进行了系统的研究,并基于成因和赋存条件提出融区三种类型的划分原则。邱国庆[13]基于一个贯穿沱沱河的地质钻孔剖面,对沱沱河盆地融区和多年冻土的分布、稳定性、形成过程以及成因等进行了深入的研究,提出了沱沱河北岸融区的渗透-辐射形成机制并绘制了盆地内融区与多年冻土分布图。邱国庆等[8]对整个青藏公路沿线的融区发育条件、成因和演变历史进行了讨论,并绘制了青藏公路沿线融区类型分布略图。黄大庭[14]针对通天河盆地基于贯穿河流的地质钻孔剖面,对盆地内多年冻土分布、融区形成条件和发展趋势进行了详细的论述。以上研究,为我们认识青藏高原多年冻土区和融区奠定了扎实的基础。

进入2000 年以后,随着青藏铁路、直流输电工程等系列重大工程的实施,国内冻土研究逐步将重点转向冻土力学、冻土工程和工程模拟等方面[15-16]。针对青藏高原融区主要以融区地下水和热融湖塘下部融区发育的探测和模拟为主。谭立渭等[17]针对沱沱河多年冻土区地下水特征及开发利用,基于外业勘探资料对区内地下水的分布、补给和排泄进行了分类分区,认为构造融区上升泉水是沱沱河唐古拉镇远期生活供水的理想水源。孙志忠等[18]针对青藏铁路沿线多年冻土区融区的天然孔测温数据,讨论了融区的地温状态及其发展趋势。基于现场实测地温数据和考虑相变过程的二维传热非稳态有限元模型,Ling 等[19-20]研究了热融湖塘下部融区的发育过程以及影响因素。You等[21]针对青藏青藏高原一热融湖塘下部多年冻土与融区的形态和边界,开展了包括钻探、测温、探地雷达和高密度电法等多手段勘测研究。Lin 等[22]和Sun 等[23]基于地温观测探讨了热融湖塘下部多年冻土的热状况及融区发育。近年来,尽管在多年冻土制图方面,研究人员针对高原多年冻土分布、地温与稳定性分区开展了大量研究工作,但均以大比例尺为主,无法反映局地范围内的融区情况,也无法应用于斑块状工程的规划和建设以及城镇居民用水[24]。在此期间,尽管工程技术人员沿包括青藏公路、铁路、直流输电工程、拟建高速公路等开展了大量的工程地质勘察,但相关资料仅限于工程建设服务目的而未见研究报道。

历史时期,由于受各方面因素的限制,有关融区的研究工作技术手段相对落后且单一,主要以地质钻孔为主,大量图件中缺乏经纬度等基本定位信息,有关位置的标注多以青藏公路的里程或道班编号为主[4-6,15-16]。同时,由于缺乏自动的地温观测和数据采集设备,因此仅有某个短时间段内的地温数据,如地温年较差为0°C 深度(青藏高原一般为10~15 m 深度)的温度,缺乏包括季节冻结层、活动层和下伏不同深度多年冻土、融土的年内和年际的连续地温观测数据。因此,在20 世纪80 年代研究的基础上,进一步开展青藏高原多年冻土区融区的分布、范围、现状和稳定性等方面的研究不仅具有重要的科学价值,同时对于未来重大工程建设具有重要实践意义。为此,以沱沱河盆地为研究对象,在前人研究基础上,利用北岸青藏铁路沿线和南岸一级阶地上共计10个地温孔的测温数据,开展沱沱河南北岸多年冻土与融区地温及时间变化过程研究,以期为后续沱沱河盆地多年冻土与融区成因、制图、时空演化过程等方面理论研究提供参考的同时,服务于区域内重大工程建设的规划和建设。

1 研究区概况及方法

1.1 研究区概况

受河流以及局地因素,尤其地形、浅层岩土体岩性和地表植被的影响,沱沱河盆地内多年冻土与融区交错分布,空间格局十分复杂,是二十世纪七八十年代融区研究的重点区域[8,11,13]。沱沱河盆地为乌丽至开心岭山系间的新生代断陷盆地,表层主要为冲洪积亚砂土、卵石土、碎石,其下为第三系晚期至第四季初期湖相沉积,主要为泥灰岩、泥岩夹粉砂岩、砂岩夹粉砂质泥岩。作为长江源头,沱沱河上游自格拉丹东主峰起源,自西向东流淌,至玉树县转为通天河。在青藏公路沿线,河床宽度变化较大,河面宽50~200 m,河流两侧阶地平缓宽阔,拔河高度为1~10 m。河心岛、沙洲、河漫滩交错发育,形成辫状河流形态,为区域内地下水排泄基准面。北岸地表干燥,植被稀疏,南岸沼泽化湿地发育(图1)。

图1 沱沱河盆地Landsat影像(2018)及测温钻孔分布Fig. 1 Landsat image(2018)of Tuotuo River Basin and distribution of ground temperature boreholes

由年平均气温和降水量的变化可以看出(图2~3),过去50 年来沱沱河盆地的暖湿化过程明显,与整个青藏高原整体气候暖湿化过程相吻合。1965—2019 年,年平均气温升温速率在0.38 °C·(10a)-1。从年降水量来看,过去50 a 研究区的年降水量在150~500 mm 之间,年际波动比较大,但总体上表现为一个缓慢增加趋势。2000—2019 年,20 a平均降水量约为340 mm。气候的持续暖湿化过程,与高原地表植被的变化、多年冻土的退化和融区的发展,以及地表径流的增加和地下水位的变化等过程密切相关。

图2 沱沱河盆地1965—2019年年平均气温时间变化过程Fig. 2 Changes in mean annual air temperature in Tuotuo River Basin in the period of 1965—2019

图3 沱沱河盆地1965—2019年年降水量时间变化过程Fig. 3 Changes in annual precipitation in Tuotuo River Basin in the period of 1965—2019

1.2 研究数据与方法

地温观测是获取多年冻土和融区空间分布最直接的手段。在典型位置钻孔,进行工程地质编录和岩芯取样的同时,布设测温传感器即可获得不同深度土体的温度。历史时期,我国一直使用苏联的地温观测方法,使用的传感器包括热电偶和玻璃水银温度计等,但这两种传感器实际使用过程中人为误差大。至上世纪八十年代,我国在冰川冻土研究中开始广泛使用热敏电阻温度传感器进行地温观测。与热电偶相比,热敏电阻输出信号大,对二次仪表的要求低,同时不需要冷端温度补偿,室内和野外使用方便[25]。文中有关钻孔测温采用的温度传感器为中国科学院冻土工程国家重点实验室研发的高精度热敏电阻,其主要技术指标为:测温范围为-40~40°C;温度分辨率负温条件下为0.005~0.01°C,正温条件下为0.01~0.03°C;测温精度优于0.05°C。通过在青藏高原冻土区实际测定,该热敏电阻温度传感器的年漂移最大值为0.0046°C[25]。地温数据的采集经历了人工万用表测量到数据采集仪自动采集和存储。本文收集和整理了青藏铁路沿线及笔者在沱沱河南岸布设的多年冻土钻孔测温数据,共计10 个孔位,见图1 和表1。由于造孔目的不同,各个孔位的建成时间和后续持续观测时间有所差异,测温数据最早始于2001年,最长时间序列接近20 a。

表1 沱沱河南北岸地温钻孔信息Table 1 Boreholes information across Tuotuo River Basin used in this study

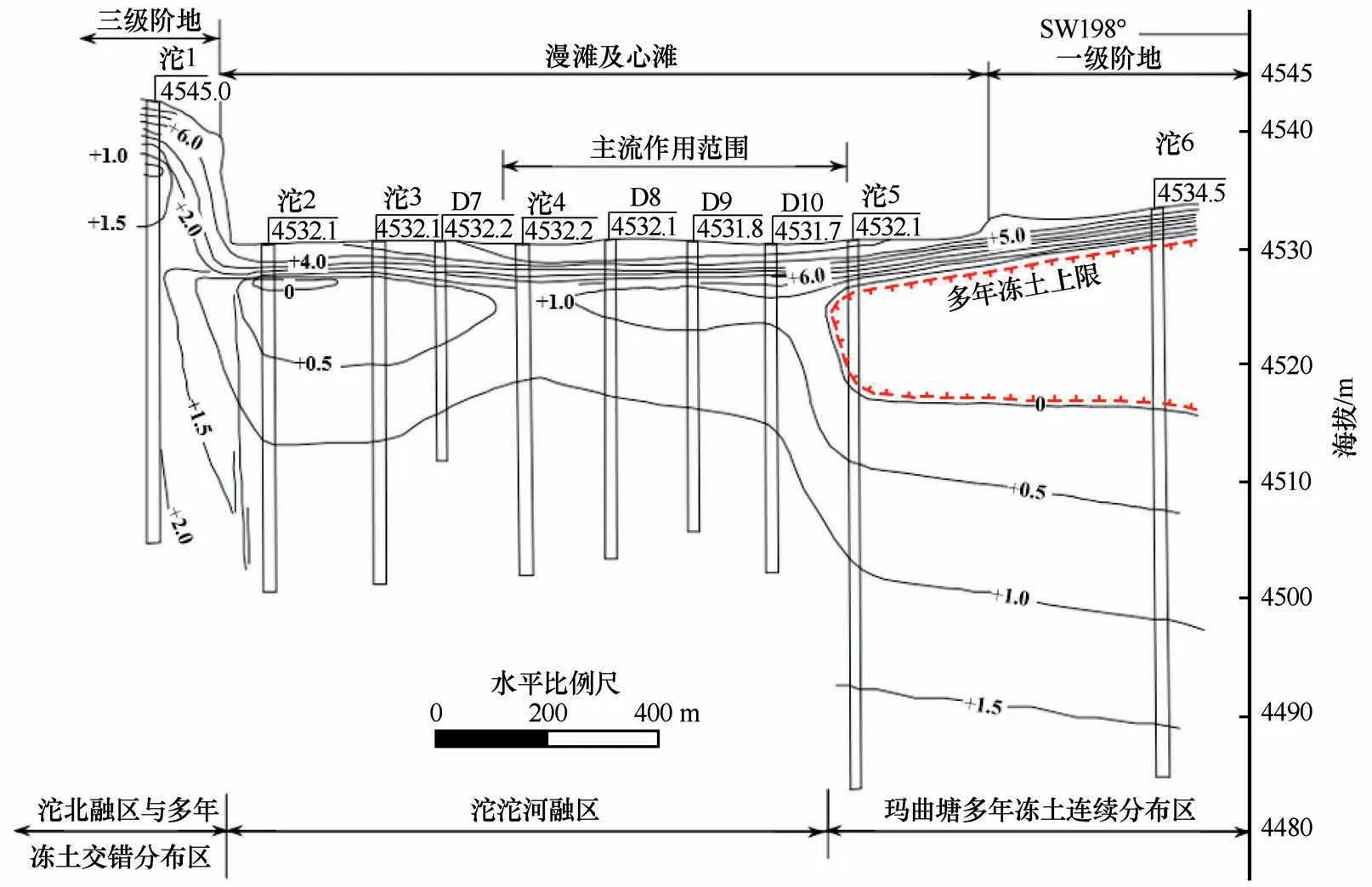

邱国庆[13]在研究区开展了系统的地质勘查及测温工作。为说明沱沱河盆地南北岸多年冻土整体分布情况,本文引用1982年邱国庆绘制的以沱沱河为中轴线的一个地质剖面的等温线和多年冻土分布图,如图4 所示,该图件使用10 个地质钻孔以沱沱河主流作用范围为中轴线将沱沱河盆地划分为三个区,即北岸的沱北融区与多年冻土交错分布区、河漫滩及心滩的沱沱河融区以及自南岸一级阶地开始的玛曲塘多年冻土连续分布区。

图4 沱沱地温等值线及多年冻土分布图[13]Fig. 4 Isothermal lines and permafrost distribution across Tuotuo River Basin[13]

自沱沱河南岸一级阶地至三级阶地继续向南至开心岭山前缓坡,即为玛曲塘多年冻土区,进一步向南至开心岭中高山区,则属于长江源高平原连续多年冻土区-丘陵亚区。在玛曲塘多年冻土区内,多年冻土分布基本连续,北缘发育有历史时期河流影响造成的非贯穿融区。多年冻土年平均地温为-1 °C,厚度自南而北减薄,最大厚度为50 m。沱沱河漫滩及心滩为贯穿型融区,最大季节冻结深度4~6 m[13]。基于20 世纪80 年代的调查和勘探资料,沱沱河融区宽度量值估计在800~1 000 m[6-8]。沱沱河北至乌丽山前,则为融区与多年冻土交错分布区,区内融区的分布十分广泛,自河岸向北约20 km 范围内均发现有融区。该区域内融区的成因,目前被认为是渗透-辐射机制,即地表植被稀疏,浅层岩土干燥、松散、渗透性较好,因此夏季地面温度较高,同时区域内降水主要集中在夏季。降水将地表所吸收的辐射热迅速带至下层,加速和加大了季节冻结层的融化,进而形成融区[7-8,11-13]。

2 结果与分析

2.1 北岸多年冻土与融区地温状况

沱沱河北岸为融区与多年冻土交错分布区,融区分布十分广泛。本文收集和整理了北岸5个钻孔的测温资料来分析多年冻土和融区的地温及其时间变化过程。N1钻孔位于乌丽山间盆地,为河流汇集区和冲洪积平缓台地。图5(a)给出了该孔位2006 年10 月15 日的地温曲线。可以看出,该孔位为多年冻土,活动层厚度在4~4.5 m,多年冻土年平均地温为-0.5°C,属于高温极不稳定多年冻土。沿该孔位继续向北即格尔木方向距离20 m 和40 m 位置还有两个监测孔位,均为高温极不稳定多年冻土,年平均地温分别为-0.15°C和-0.45°C。

图5 北岸N1~N5钻孔地温曲线Fig. 5 Temperature profiles of N1~N5 boreholes at the north bank of Tuotuo River

N2孔位位于沱沱河北洼地内,属于山区坡洪积缓坡地带。图5(b)给出了该孔位2006年10月15日的地温曲线。可以看出,该孔位处在融区上,年平均地温为1.6 °C。沿铁路继续往南约12 km,有地质钻孔N3、N4和N5并进行了地温观测。图5(c)给出了N3、N4 和N5 孔位2001 年10 月8 日的地温曲线。可以看出,N3、N4 和N5 孔位均为融区,年平均地温值依次为0.4°C、0.8°C和1.77°C。

2.2 南岸多年冻土与融区地温状况

沱沱河南岸属于玛曲塘多年冻土连续分布区,其中一级阶地上多年冻土层较薄且温度较高,厚度上自南向北由十余米减至数米甚至消失,而温度上整体高于-0.5°C,属于极高温冻土(图4)[13]。2020年,笔者在沱沱河南岸一级阶地自北向南布设5 个地温钻孔,见图1 中S1~S5。图6 为这5 个钻孔2020年10 月15 日的地温曲线。从图6(a)、6(b)可以看出,S1、S2 孔位均为多年冻土,年平均地温均为-0.4°C。从多年冻土层厚度看,两个孔位钻孔深度分别为19.5 m 和19 m,均未穿透多年冻土层,其厚度在15 m 以上。再向南至S3 孔,如图6(c)所示,地温曲线显示该孔位仍为多年冻土,其15 m 深度处年平均地温为0.1°C,钻孔穿透了多年冻土,其厚度在10~11 m 之间,较S1、S2 孔位有所减薄。继续向南至S4 孔,如图6(d),地温观测结果表明该孔位为融区,其10~15 m 深度地温在1.2~1.4°C 之间。结合邱国庆[13]关于沱沱河自南岸一级阶地向南至三级阶地再至开心岭山前多年冻土基本为连续分布且厚度自北向南逐渐增厚的论述,可以推断S4孔位上的融区属于岛状融区,其形成并非受河水影响,而与地表风积沙土丘有关,受渗透-辐射机制影响发育而成。从图6(e)可以看出,S5孔位上存在多年冻土,但冻土埋深深度较大,顶板的埋深为6~7 m。为确定该孔位冻土顶板以上土层冬季是否能够完全冻结,是否存在融化夹层,由2021 年4 月15 日的地温曲线可知,其最大季节冻结深度仅为3 m 左右,因此发育有融化夹层,即非贯穿型融区。从现场钻孔及工程地质勘察期间观测到的地下水位判断,该孔位融化夹层的发育与冻结层上水发育有关。

图6 南岸S1~S5孔位地温曲线Fig. 6 Temperature profiles of S1~S5 boreholes at the south bank of Tuotuo River

2.3 北岸多年冻土/融区地温变化

为研究气候变暖背景下北岸多年冻土/融区地温的时间变化过程,这里以N1、N2 两个孔位为例。图7给出了2003—2020年期间,N1孔位最大季节融化深度时的地温过程曲线。从近20 年的地温曲线可以看出,该孔位上多年冻土经历了快速的退化过程,至2020年10月,钻孔深度即16 m 深度范围内多年冻土已完全退化。从多年冻土的退化过程看,属于典型的下引式退化模式[26]。2015—2016 年,最大季节融化深度大于最大冻结深度,融化夹层开始发育,此后多年冻土上限迅速下降,多年冻土进入加速退化模式。

为表征多年冻土上限的下降过程,图8 给出了N1 孔位上多年冻土上限随时间的变化过程。可以看出,在2015年前,多年冻土上限呈现波动式下降,即在极高温多年冻土退化过程中,多年冻土上限下降之后,紧接着下部多年冻土经历地温调整,之后多年冻土上限或保持稳定或有小幅抬升,如2008年和2012 年后的小幅抬升。图7 中2010 年与2012 年的地温曲线对比,很好地反映了这一伴随多年冻土上限下降之后的下伏地温调整过程。随着多年冻土温度的进一步升高,其未冻水含量随温度升高变化不大即升温过程中相变潜热不显著时,多年冻土进入快速退化阶段[26-27]。2015年之后多年冻土上限迅速下降,下伏地温升温加速。通过N1孔位近20 a的地温数据变化,表明了极高温多年冻土上限的下降和下伏多年冻土的升温过程,能够为后续气候变暖背景下这类冻土地基强度参数的选取以及融沉和高温冻土压缩变形过程计算提供参考。

图7 北岸N1孔位2003—2020年地温曲线Fig. 7 Temperature profiles of N1 borehole at the north bank of Tuotuo River in the period of 2003—2020

图8 北岸N1孔位2003—2019年期间多年冻土上限时间变化过程Fig. 8 Changes in permafrost table of N1 borehole in the period of 2003—2019

图9为N2孔位2005—2013年期间12 m和15 m深度上地温的时间变化过程。可以看出,在区域气候暖湿化背景下,融区内土体的温度处于一个显著的升温过程,年平均地温升温速率在0.3~0.4 °C·(10a)-1。已有监测结果表明,1970—1990 年期间,青藏高原季节冻土区(融区)和岛状冻土,其年平均地温升高了0.3~0.5°C,这一升温幅度高于连续多年冻土区[28-29]。Wu 等[30]系统论述了青藏高原多年冻土的变化及其对工程稳定性的影响,指出青藏高原中高山低温多年冻土区多年冻土升温速率平均值约为0.55°C·(10a)-1,而高平原和盆地河谷地区多年冻土的速率平均值约为0.23°C·(10a)-1。可以看出,沱沱河盆地内融区的年均地温升温速率处于两者之间。

图9 北岸N2孔位2005—2013年期间12 m、15 m深度地温变化过程Fig. 9 Changes in ground temperatures at depths of 12 m and 15 m of N2 borehole in the period of 2005—2013

3 结论

区域范围内多年冻土区融区的分布制图及其研究,不仅是冻土学研究的重要内容,同时对于区域内居民的生产、生活以及工程建设如线性工程选线、斑块状工程选址等具有重要意义。本文针对沱沱河盆地多年冻土与融区,在20 世纪80 年代相关研究基础上,利用北岸青藏铁路沿线5 个钻孔(N1~N5)和南岸一级阶地5 个钻孔(S1~S5)共计10个孔位的地温观测数据,研究了沱沱河南北岸多年冻土与融区的地温状况及其时间变化过程,初步结论如下:

(1)过去半个世纪中,沱沱河盆地气候暖湿化过程明显,自1965—2019年年平均气温增加速率为0.38 °C·(10a)-1,年降水量呈现缓慢增加趋势,近20 a 平均降水量为340 mm。气候的暖湿化过程与区域内多年冻土和融区的空间分布及稳定性密切相关。

(2)气候暖湿化背景下,北岸多年冻土、融区经历了显著的退化和升温过程。2005—2020 年期间,北岸N1 孔位的多年冻土经历了显著的下引式退化过程,从极高温不稳定冻土已退化为融区。2005—2013 年间,融区内年平均地温的升温速率为0.3~0.4°C·(10a)-1,升温速率介于青藏高原低温多年冻土和高温多年冻土升温速率之间。

(3)地温勘察数据显示,沱沱河南岸一级阶地上不仅有非贯穿型融区,同时有受渗透-辐射机制控制的贯穿型岛状融区发育。该发现纠正了早期研究认为,南岸自一级阶地至开心岭山前缓坡为玛曲塘多年冻土区,多年冻土分布基本是连续的初步认识。

为加深沱沱河盆地和其他类似多年冻土与融区空间分布及稳定性的认识,并服务工程尤其斑块状房建工程建设需求,未来仍需要开展地质钻孔勘察、地温观测、区域内高精度局地要素观测以及融区发育机制等方面的深入研究。