共情准确性研究30年:回顾与展望*

潘晗希 郭 杨 高 齐* 许 楠 陈泽锋 吴静岚 陈芝韵 盛槿滺 任沁源 高在峰

(1.浙江大学心理与行为科学系;2.浙江大学控制科学与工程学院)

作为人类社会交往过程中的重要核心能力,共情一直是心理学领域的重点研究内容之一,并被认为是个体的一项独立且稳定的特质。然而,人们在生活中的共情并非总是准确的,常常会因忽略对方的情绪变化、错误理解其想法,出现不准确共情的情况,甚至使个体做出不合时宜的举动。尤其在这个过程中人们的情绪和想法往往是动态变化的,个体需要时刻关注他人的情绪想法,进行动态的共情。因此,个体准确推断、理解他人想法(thoughts)和感受(feelings)的程度(Ickes,Stinson,Bissonnette,&Garcia,1990),即共情准确性(empathic accuracy),成为共情领域的重要研究内容。特别是近10年来,研究者们着重关注了共情准确性的“实时”特点,以动态变化的视角探讨了共情者对共情对象的想法与感受的觉察和推断(Buck,Powers,&Hull,2017;Mackes et al.,2018;Z aki&Ochsner,2011),涌现出了大批研究成果。本文旨在系统回顾过去30年有关共情准确性的研究,帮助研究者理解把握该领域的研究进展,并在此基础上对未来的研究方向做出展望。

1 共情准确性的提出与机制

共情准确性的概念最初源于临床心理治疗领域。Rogers(1957)最先提出“准确共情(accurate empathy)”是心理治疗师的必要特质。他认为,治疗师在心理治疗过程中需尽可能准确地理解来访者实时的想法与感受。这种准确的共情能使治疗师采取更合适的治疗方案和语言来达到更好的治疗效果。随后的相关研究集中在临床心理学方面,探究治疗师在何种情况下面对来访者的共情准确性更高(Marangoni,1989;Marangoni,Garcia,Ickes,& Teng,1995)。此外,共情准确性概念的发展也受到人际准确性(interpersonal accuracy)研究的影响。人际准确性是20世纪中期热门的研究主题,它既包括对他人稳定特质、属性的感知,也包括对他人想法和感受的感知推断(Hodges & Wise,2016;Taft,1955;Z aki & Ochsner,2011)。后期,相关研究者逐渐认识到,相比于笼统地了解他人的稳定特质,准确理解此时此刻对方的想法更为重要(Kenny,2011),这与准确共情的内涵相吻合。

20世纪90年代,社会心理学家Ickes基于Rogers的观点,提出共情准确性(empathic accuracy)的概念,将其定义为个体准确推断、理解他人想法和感受的程度(Ickes et al.,1990)。对于特定事件的想法和感受,被共情者的自我报告与共情者的推断不尽相同,二者之间的相关程度被定义为衡量共情准确性的指标。准确共情可使我们更准确地了解对方的意图,适时地调整交流策略(Kilpatrick,Bissonnette,& Rusbult,2002),在与他人合作、协商过程中获得有利 结 果(Elfenbein,Der Foo,White,Tan,& Aik,2007)。共情准确性高的个体往往更愿意进行亲社会行为(Côtéet al.,2011;Eckland,Huang,& Berenbaum,2020),为他人提供更合适、有效的社会支持(Howland,2016;Verhofstadt,Buysse,Ickes,Davis,& Devoldre,2008),进而更好地融入社会群体,在同辈交往(Gleason,Jensen-Campbell,& Ickes,2009;Pfetsch,2017)和亲密关系的维护(Cohen,Schulz,Weiss,& Waldinger,2012;Haugen,Welsh,& Mcnulty,2008;Sened,L avidor,et al.,2017)中有更好的表现。

关于共情准确性的内在机制,研究者尝试通过双通路理论(dual-pathway theory)来解释(Sened,Yovel,Bar-Kalifa,Gadassi,& Rafaeli,2017;Z aki & Ochsner,2011)。双通路理论指出共情准确性是共情过程的结果,通过认知共情(cognitive empathy)和情感共情(affective empathy)两条通路来实现(Bombari,Schmid Mast,Brosch,& Sander,2013;Sened,Yovel,et al.,2017;Z aki & Ochsner,2011)。情感共情也被称作间接通路(indirect pathway),是个体通过对共情对象的情感共鸣来实现自动化共情、以自身感受推断对方感受的方式,这是一种间接的、可能存在较大偏差的共情方式。认知共情也被称作直接通路(direct pathway),通过有意识的、认知的方式来推测他人的内在状态,通常依赖语义信息来实现。脑成像研究为双通路理论提供了支持,发现个体共情过程中的脑区激活强度与共情准确性间存在显著相关。具体而言,认知共情相关的内侧前额叶(medial prefrontal cortex)、颞上沟(superior temporal sulcus)等区域,以及情感共情相关的镜像神经系统(mirror neuron system)的激活强度均可预测个体的共情准确 性(Z aki,Weber,Bolger,& Ochsner,2009)。

2 共情准确性的测量方法

共情准确性的早期研究采用情绪面孔图片等静态材料作为测量工具。但是,由于静态材料无法体现个体在自然真实环境下的准确共情过程,后续研究者为使测量任务既可体现共情准确性的“实时推测”特性,又兼具较高的生态效度,主要采用动态的视频材料来测量共情准确性。以下本文将简述共情准确性研究所使用的三类主要任务:静态材料任务、自然主义任务、EAT任务。

2.1 静态材料任务

此类任务主要使用面孔图片、文本等静态材料对个体的共情准确性进行测量。其中,读眼识心任务(RMET,Reading the Mind in the Eyes;Baron-Cohen,Wheelwright,Hill,Raste,&Plumb,2001;S.A.L ee,Gua j ardo,Short,&King,2010)和非言语识别正确性分析量表(DANVA,Diagnostic Analysis of Nonverbal Accuracy Scale;Nowicki&Duke,1994,2008)是被广泛使用的两种方式。在读眼识心任务中,实验者给被试呈现人物眼部图片,被试需在若干形容词中选择最能够描述该人物情绪或想法的词汇,将其得分作为个体共情准确性的指标。尽管静态材料任务的使用简单方便,评分方式简单明确,但是这种测量仅能反映个体对部分静态线索的推断,不能完整反映个体的准确共情能力。

图1 读眼识心任务示例

2.2 自然主义任务

人们在共情过程中,不仅关注静态的表情,而且需通过整合对方表情、肢体动作以及语音语调等的动态变化来推断他人的想法。Ickes等研究者立足自然主义(naturalism),认为上述静态材料测量方式生态效度低,不能准确反映共情准确性这一核心的社会认知能力。同时,考虑到临床中的共情准确性要求咨询师对来访者的状态变化要有实时的追踪能力,Ickes提出共情准确性的测量需体现共情者对共情对象想法的动态理解。基于此,Ickes以视频为共情材料设计了系列任务(Ickes et al.,1990)。其中,非结构化结对交互范式(unstructured dyadic interaction paradigm)和标准刺激范式(standard stimulus paradigm)被广为使用。

在非结构化结对交互范式中,被试两两结对进行实验,该两名被试既是共情者,也是彼此的共情对象。共情任务开始前,两位被试在不知情的情况下进行自由交谈,交谈过程被录制成影片。录制结束后,两位被试分别观看影片,在自己产生较强烈想法或感受的时间点进行标记并以文字形式详细描述当时的真实想法和感受。两位被试各自完成标记后,需再次观看影片,对另一方进行共情:实验者将在对方标记的时间点暂停影片,要求被试推测此时对方的想法和感受。事后,由实验人员对共情者与共情对象的描述进行一致性评分(完全不一致为0分,部分一致为1分,完全一致为2分)。然而,该范式需要以结对被试作为共情对象,因此每个被试面对的共情材料不同,标记的节点数也不同,难以横向比较和统计。此外,由于被试面对的视频是其亲身经历过的,个人经历感会影响共情准确性。为规避上述问题,Ickes设计了结对交互范式的改良版——标准刺激范式。在该范式中,交互影片的录制和共情任务由两批被试分别完成。在第一阶段,事先招募被试录制若干双人交互的影片,并要求录制对象对自己产生较强烈想法或感受的时间点进行标记和描述。在第二阶段,招募新的被试,要求被试对已录制影片中的指定目标进行情感和想法的推测。标准刺激范式中所有被试都面对同样的影片和共情目标,便于被试间比较和分析。值得注意的是,两种方式在实际使用中各有优势,要根据具体情况选择。如非结构化结对交互范式能够测量被试对特定对象的共情准确性,在探究夫妻、亲友等亲密关系的研究中被广泛使用(Ickes,1993;Sened,L avidor,et al.,2017)。

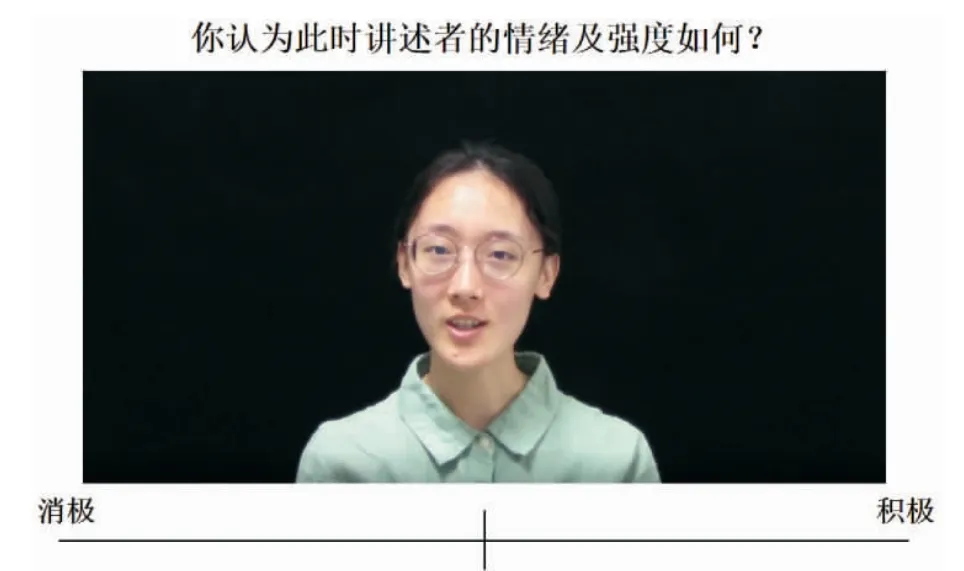

2.3 EAT任务

Jamil Z aki等人为进一步标准化测量共情准确性,并突出强调共情的动态过程,对自然主义任务做了改良,提出了EAT任务(Empathic Accuracy Task;Z aki,Bolger,&Ochsner,2008;Z aki,Weber,et al.,2009)。该任务是目前最广为使用的一种测量方式(Kral et al.,2017;Mackes et al.,2018)。EAT任务同样需事先招募被试录制影片,但影片内容为被试自述生活中的情绪事件。录制完成后,被试观看自己的影片,并对自己讲述事件时的情绪状态(如效价)进行连续性的实时评分,得到其真实情绪状态随时间变化的曲线。随后,招募第二批被试作为共情者,观看事先录制的影片,在观看的同时对共情对象讲述事件时的情绪状态进行实时评分,得到共情者推测的共情对象情绪状态变化曲线。两条情绪变化曲线的相关程度即可反映被试的共情准确性。此外,有研究者基于间接通路参与准确共情的理论,将生理信号也作为测量共情准确性的指标:在共情者和共情对象观看影片时,记录两者的外周生理信号(如心电、呼吸、皮电等),并计算生理指标间的相关程度即生理同步性(physiological synchrony),以反映共 情 准 确 性(Jospe,Genzer,Selle,Ong,&Perry,2020;Soto&L evenson,2009;Z erwas et al.,2021)。目前,基于EAT任务建立的影片材料库有英语、德语、希伯来语等版本(Jospe et al.,2020;Z aki et al.,2008)。基于汉语的影片材料库已由浙江大学高在峰教授团队制作完成,并可供研究者免费使用。

EAT任务通过要求共情者全过程持续关注共情对象的情绪变化、强调共情准确性中的实时准确感知和推测的成分、采用描述情绪变化的标准化方式等途径,排除了Ickes自然主义任务中使用文本描述和编码带来的潜在主观偏差。但是,由于EAT任务将共情准确性的测量范围从“共情对象的想法和感情”缩小到“感情”一个方面,也有研究者对此提出了批判(Hodges,L ewis,&Ickes,2015)。

图2 EAT任务示例

3 共情准确性的影响因素

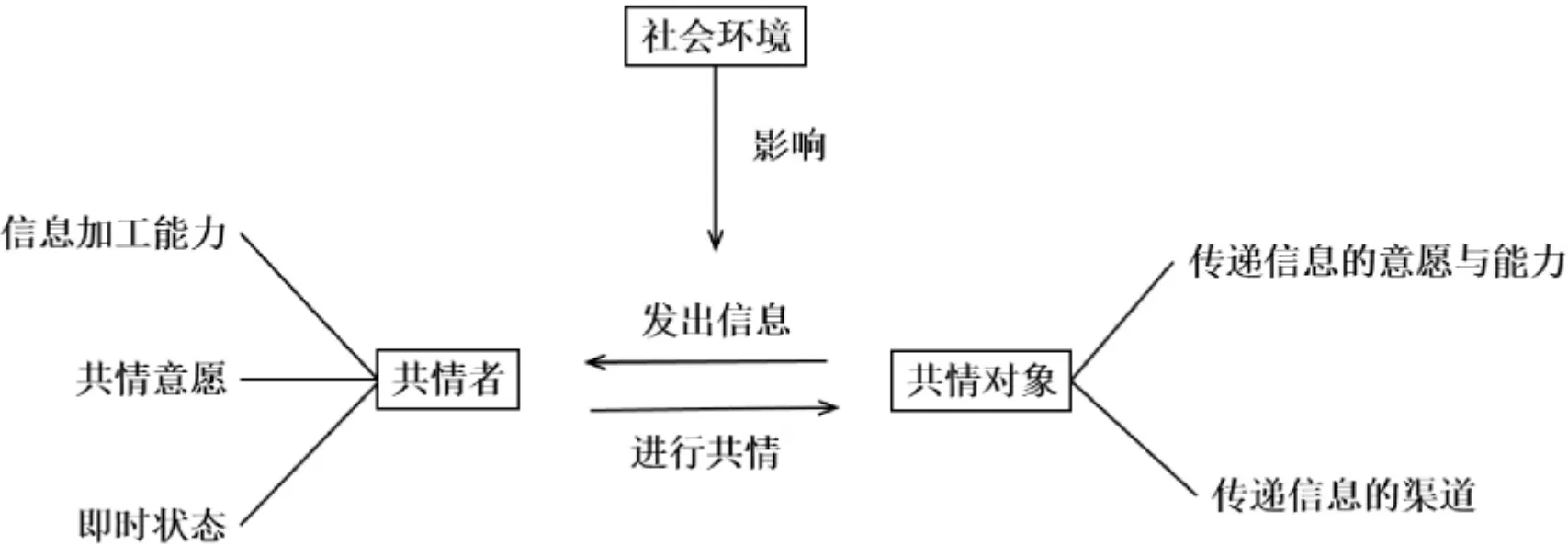

准确共情是在特定场景下两个或两个以上个体间发生的社会信息传递与理解过程。在该过程中,共情对象通过语言、表情、动作等方式提供关于自己感受与想法的线索,共情者接收、加工这些信息,并基于此实现共情。同时,由于共情双方身处特定的社会环境,对社会信息的理解和加工会受到社会文化等外周因素影响。因此,准确共情包含共情对象、共情者自身和社会文化三个核心要素,下文将从这三个方面阐述共情准确性的影响因素。

图3 共情准确性的影响因素

3.1 共情对象因素

在交流过程中,共情对象作为传递社会线索的一方,可依据表露意愿选择性表现自己的感受与想法,也可遵循自己的倾向选择不同的渠道来表达。共情对象自身传递信息的意愿和方式均会改变其传递社会线索的数量与性质,进而影响共情者的共情准确性。

传递信息的意愿和能力。个体在与他人交流时,并不一定将自己的想法直接、完全地表现出来,而是有选择、有偏向地传递。共情对象在何种程度上愿意以及能够表露自己的想法和感受,会很大程度影响共情者的共情准确性。个体将不可视的内部心理状态外化为可被观察到的行为和言语的程度,被称为易读性(readability)或表现力(expressiveness)(Hodges et al.,2015;Marangoni et al.,1995)。对表现力的评估可通过BE Q表现力量表(Berkeley Expressivity Q uestionnaire;Gross,2000)或由第三方对共情对象的外部表现和自我报告的一致性编码评分测得。当共情对象的表现力更强或共情对象的话语与实际想法有高度关联时,共情者的共情准确性更高(L ewis,Hodges,L aurent,Srivastava,&Biancarosa,2012;Sels,Ickes,Hinnekens,Ceulemans,&Verhofstadt,2021;Z aki,Bolger,&Ochsner,2009)。共情对象的表现力常常在共情准确性与其他相关因素的关系间起调节作用。如面对高表现力的对象时,共情者自我报告的共情水平与其共情准确性呈正相关;面对低表现力的对象时,共情者的共情准确性始终处于较低水平,与其自我报告的共情水平无关(Z aki et al.,2008;but see Grant,Fetterman,Weyhaupt,Kim,&Tullett,2018)。值得一提的是,现有研究未区分个体表露的意愿和能力两个因素。这两者本质上相对独立,存在个体表达能力达标但不愿表露,或表露意愿强但不善表达的情况。不同于主观可控的表露意愿,表露能力往往与生俱来且难以自我提升,分开讨论两者或可探明特定群体的表现力低的原因,进而帮助其提高表现力、改善社会适应等。

传递信息的渠道。信息可通过不同的渠道传递(如视觉、听觉),这些不同的信息传递渠道可能会影响个体的共情准确性。研究者通过播放相同影片的无图像音频和无音源视频剥离出言语和视觉信息时,发现个体对不同渠道信息的共情准确性有显著差异。在缺失言语线索的纯视觉条件下,个体的共情准确性显著低于言语信息存在的情况(Hodges&Kezer,2021;Jospe et al.,2020;Z aki,Bolger,et al.,2009)。当进一步减少信息渠道、仅给出文本材料时,个体的共情准确性依然优于仅给出无声视频时的情况(Hall&Schmid Mast,2007)。这些结果说明个体在进行准确共情时,很大程度上需依赖语义信息来推测对象的想法和感受。Kraus(2017)甚至发现,在仅提供音频信息条件下,个体表现优于多通道信息(即完整视频)条件,并认为仅提供听觉通道信息使个体更加集中于对言语信息的理解,视觉线索则属于干扰信息。另一方面,Jospe等人(2020)发现,在仅提供视觉线索条件下,被试的生理同步率显著高于其他情况,这可能是由于个体在面对视觉信息(如表情、肢体语言)时更易发生高水平的情感共情;然而,这种高水平的共鸣可能不利于共情的准确性。

3.2 共情者的因素

共情者基于共情对象发出的信息实现共情。共情者接收信息的能力、共情的意愿以及即时状态均会影响其对社会信息的接收和加工。

信息加工能力。共情准确性的实现需要个体捕捉并加工他人行为、表情、语调的细微变化,从多种线索中分析获得对方的情绪和想法。因此,共情者加工信息的能力与共情准确性密切相关。由于个体的信息加工能力随年龄变化显著,相关研究主要通过探究不同年龄群体的共情准确性来探讨信息加工能力对共情准确性的影响。研究发现,个体的共情准确性在青春期(14~17岁)不断增长,在成年早期(25~35岁)达到顶峰,在成年中期(45~55岁)开始下降,老年人的共情准确性低于年轻群体(Richter,Dietzel,&Kunzmann,2011;Ruffman,Henry,L ivingstone,&Phillips,2008;Wieck&Kunzmann,2015)。流体智力在上述变化过程中起调节作用(Kunzmann,Wieck,&Dietzel,2018)。值得一提的是,Rauers等人(2013)指出,尽管老年人在感觉线索的处理能力上有所衰退,但晶体智力并未下降,故当准确共情更需要先验知识时,老年人的共情准确性并不弱于青年人(Rauers,Blanke,&Riediger,2013)。这些研究共同支持了老年人共情准确性下降可能与其总体认知水平的下降有关。但值得注意的是,年龄不仅影响总体认知水平,也可能与影响准确共情的其他因素存在共变,具体机制需要进一步的探讨。此外,个体社会认知能力的受损也往往伴随着共情准确性的下降。社会认知障碍相关的病症(如自闭症、精神分裂症等)会导致个体对社会信息的注意减少与加工困难(Dawson et al.,2004;Penn,Sanna,&Roberts,2007),进而降低个体的共情准确性(Demurie,De Corel,&Roeyers,2011;J.L ee,Z aki,Harvey,Ochsner,&Green,2011;McKenzie,Russell,Golm,&Fairchild,2021;Ripoll et al.,2013;Roeyers,Buysse,Ponnet,&Pichal,2001)。症状越严重的患者,共情准确性任务的表现也越差(Aan Het Rot&Hogenelst,2014)。

共情意愿。共情准确性的表现还受共情者本身在多大程度上愿意对他人进行准确共情的影响(Hall et al.,2009;Ickes&Simpson,2001)。有关亲密关系的共情研究发现,关系双方对对方的共情准确性受到亲密关系的时长、质量等影响。亲密关系维持时长越长、质量越差,则共情准确性越低(Thomas,Fletcher,&L ange,1997)。亲密关系中的个体在面对积极的关系反馈和对方的良好表现时,更愿意进行准确共情(Ickes&Simpson,2001;Kilpatrick et al.,2002)。此外,当个体感到亲密关系受到威胁时(如有强吸引力的异性在场时),准确共情对方的感受可能会使自己感到痛苦(如发现对方被异性吸引),出于自我保护和维持这段亲密关系的需求,个体共情意愿更低(Simpson,Ickes,&Blackstone,1995),倾向于回避准确共情。Hodges等人(2015)在亲密关系共情研究基础上,将准确共情的动机分为三类:①自我获利动机(personal gain),指个体获得利益的需求。如在用金钱作为共情任务表现的报酬时,被试出于获得经济回报的动机,共情准确性高于非金钱报酬情况(Klein&Hodges,2001)。②关系维护动机(maintain a relationship),指个体为维护或增进某段关系而更愿意进行准确共情。如亲密关系初期,由于此时关系的不稳定性,个体有更强的维护动机,对对方的共情准确性相对更高;而面对长久相处的对象则共情欲望相对较低(Thomas et al.,1997)。③价值观维持动机(maintain self and worldviews),指个体受到社会价值观念的影响,有维持自己对社会、世界认识的动机。如女性的共情准确性高于男性(Baron-Cohen,2009;Barone et al.,2005)很可能是由价值观维持动机的差异造成。社会价值观倾向认为“女性在共情上表现得更好”,因此当女性被试意识到自己正被测量共情准确性时,产生更强的回应社会期望动机,从而表现得更好(Hodges,L aurent,&L ewis,2011;Ickes,Gesn,&Graham,2000;L aurent&Hodges,2009)。Klein与Hodges(2001)在实验中用任务表现决定被试的金钱报酬,使男女被试均抱有高水平的准确共情动机,发现共情准确性的性别差异消失,支持了上述观点。

即时状态。即时状态对共情准确性影响的研究大多集中在愤怒情绪和焦虑水平上。情绪调控、焦虑相关的脑区位处前额叶皮层,和认知共情系统存在重叠(Decety&Jackson,2004);焦虑相关的糖皮质激素(glucocorticoid)可跨越血脑屏障,影响与杏仁核、海马、前额叶等区域有关的认知活动(L upien,Maheu,Tu,Fiocco,&Schramek,2007)。因此,情绪唤起和焦虑水平可借由直接通路影响共情准确性。研究发现,共情者处于愤怒状态时,准确共情相关任务表现下降,且愤怒唤醒度越高,影响越大(Yip&Schweitzer,2019)。对此的一种解释是对他人的准确共情需要消耗认知资源,而某些唤醒水平较高的情绪状态会占用共情者的认知资源,进而对共情准确性造成损害(Israelashvili,Sauter,& Fischer,2020;Weiblen et al.,2021)。类似地,适当的焦虑和压力水平可以使共情者更加专注,从而提高共情者的表现(Duan&Kivlighan,2002),但是高水平的焦虑会占用认知资源而损害共情准确性(Crenshaw,L eo,&Baucom,2019)。此外,被试的即时激素水平(如催产素、睾丸酮等)也会影响共情准确性。高水平睾丸酮含量降低共情准确性(Nitschke&Bartz,2020;Ronay&Carney,2013);而催产素作为一种参与亲社会行为、社会认知和情绪调节的神经肽(Ross&Young,2009),能提高个体的共情准确性。同时,催产素对共情准确性的改善作用还会受到个人特质共情、社交能力、情绪敏感度 等 因 素 调 节(Bartz,Z aki,Bolger,&Ochsner,2011;L eknes et al.,2013;L uminet,Grynberg,Ruzette,&Mikola j czak,2011;Radke&De Brui j n,2015)。如催产素对症状严重的自闭症患者有显著改善共情准确性的作用,而对症状较轻的患者则无效果(Bartz et al.,2010)。

3.3 社会文化因素

准确共情过程还受到共情双方所处社会环境的影响。一方面,共情者进行信息加工和解读时受到社会文化所蕴含的共识性信息影响。尤其在共情者对共情对象不熟悉或共情对象的易读性较差时,由于能够即时获得的信息有限,共情者的文化和社会背景会作为先验知识起到重要参考作用。刻板印象,即对某一特定群体整体特征的概念化描述,是影响准确共情的重要社会文化因素之一。在对陌生对象进行准确共情时,个体应用较为准确的刻板印象可快速地获取对象的人物画像和特质框架(Hodges&Kezer,2021;Jussim,Crawford,&Rubinstein,2015),从而达到较高的共情准确性(L ewis et al.,2012)。类似地,当共情者与共情对象是熟悉的朋友时,共情者也倾向采用自上而下的先验知识来推测对方的想法。在对亲友进行共情时,共情准确性显著高于对陌生人共情的情况,这一现象被称为“熟人效应(acquaintanceship effect)”(Gesn,1995;Thomas&Fletcher,2003)。

另一方面,宏观的文化背景会同时影响共情双方对情绪、思维的理解和态度,从而影响共情准确性。如东方人更加倾向集体主义,关注周围群体内成员;西方人倾向个人主义,相对不关注亲密人际关系网络(Markus&Kitayama,1991)。有研究发现,东方人在对他人的情绪和想法感知上更加敏感(Atkins,Uskul,&Cooper,2016;Wu&Keysar,2007)。然而,也有研究者提出,东方人虽对亲密对象有更高的关心,但对与自己没有联系的个体较为冷漠。因此,东方人在面对亲密对象时表现出更高的共情准确性,而西方人面对陌生对象时的共情准确性更高(Ma-Kellams&Blascovich,2012)。

4 展望

目前对共情准确性的探索已经进行了30年,形成了成熟的研究范式,相关的影响因素也被大量探讨。然而,仍有诸多问题尚未得到解答,本文从以下五个方面就后续研究需关注的内容进行分析。

4.1 共情准确性的认知与神经机制

虽然双通路理论被认为是实现准确共情的内在机制,但是该理论仅提供了概括性的思路,两个通路在共情准确性的实现过程中分别起到了何种作用,目前尚无定论。一方面,许多研究者认为直接通路为主要通路,个体更多依赖语义信息和逻辑推断来实现准确共情,因而关注个体认知能力的影响(Mackes et al.,2018)。但现有研究忽略了作为核心认知功能的工作记忆(working memory)对实现共情准确性的作用。准确共情需要个体实时存储并加工另一方传递的信息,并基于这些信息推断、理解他人想法和感受。这个过程本身决定了工作记忆必然在其中发挥核心作用。然而,尚未有研究就二者的关系进行系统探讨。值得关注的是,来自工作记忆的研究发现,工作记忆可进一步分为负责存储社会信息的社会工作记忆和负责存储一般物理信息的认知工作记忆(Meyer&L ieberman,2012),这两种类型的工作记忆与共情准确性的关系值得进一步探讨。另一方面,研究者对间接通路的作用还没有达成共识(Deuter et al.,2018),现有手段下尚未对间接通路发展出现精准的测量方式,也难以区分被试实时采用的共情策略,后续研究需就该方面进一步探索。

4.2 情绪对共情准确性的影响

在准确共情的动态过程中,个体的即时状态会发生实时的变化。现有相关研究主要集中探讨愤怒情绪和焦虑状态的影响,而且影响方向不尽相同,难以得到统一结论。目前,针对情绪对共情准确性的影响,存在两种不同的预测:有研究者提出情绪对准确共情的影响具有情绪种类特异性,认为情绪唤醒会特异地损害对该种情绪的共情(Weiblen et al.,2021);但情绪一致效应(mood congruency effect)预测,处于某一情绪状态的个体更容易加工该情绪的信息(Mayer,Gaschke,Braverman,&Evans,1992),也更倾向以该情绪解读外界(Niedenthal&Setterlund,1994),进而可能促进对该情绪的准确共情。目前的研究结论不一致可能与这两个因素的共同作用有关。此外,Israelashvili等人(2020)认为情绪唤起度在情绪对共情准确性的影响中起到调节作用,只有高唤起度的情绪激活会消耗认知资源,中低唤醒度的情绪反而会对准确共情起到一定的促进效果。总体而言,个体情绪状态的效价和唤起度分别在准确共情的认知过程中起到了何种影响,仍需更多地关注和探索,这有利于进一步揭示共情准确性影响因素的作用路径和方式,也能够更加接近真实场景下的共情过程。

4.3 跨文化的共情准确性研究

目前共情准确性的研究很少关注文化影响以及跨文化的共情过程,但文化环境极大地影响了个体的情绪表达方式和人际交往方式。作为被共情的一方,东方人在情感表达上普遍内敛,而西方人较外放;作为共情的一方,东方人更关注“是否感同身受”,西方人更关注“是否理性分析”(Sundarara j an,2015)。这种文化背景的差异会带来不同文化个体间共情策略的差异,也使跨文化的准确共情更加困难。因此跨文化研究是需要且必要的,这些研究能够从宏观社会层面探究准确共情这一主题,有助于形成对共情准确性更加普适且生态的理解。同时,目前尚缺乏可适用于不同文化背景人群的准确共情资料库,这在某种程度上也阻碍了进行深度跨文献研究的可能。

4.4 共情准确性的训练与提升

作为一项核心社会能力,如何提高个体的共情准确性是一个十分重要的话题。在社会生活中,准确共情能力较弱的个体(如自闭症、精神分裂患者)容易产生人际关系问题,例如受到排挤和霸凌(Gleason et al.,2009)、得到更少的社会支持(Ripoll et al.,2013)。这些人群迫切需要提高共情准确性,以缓解人际关系、从而更好地融入社会环境。因此,有效的共情准确性训练方法亟待开发。早期部分研究致力于提高咨询师对来访者的共情准确性(Barone et al.,2005;Marangoni,1989;Marangoni et al.,1995),提出了“反馈干涉(feedback intervention)”的训练方法。后续也有研究采用一系列社会认知任务进行训练(Haut,Dodell-Feder,Guty,Nahum,&Hooker,2019)。这些方式均能有效提升共情准确性,但尚未见有具体的社会应用及对其效果的评估。此外,大量研究揭示,对核心认知能力工作记忆的训练能够提升个体认知能力(Conway,Kane,&Engle,2003;Grunewaldt,Løhaugen,Austeng,Brubakk,&Skranes,2013)。鉴于认知能力是影响共情准确性的一大因素,且工作记忆可能是实现准确共情的核心认知因素,后续研究可探索通过工作记忆训练来提升共情准确性的可能性。

4.5 赋予社会智能体高水平的准确共情能力

准确共情不仅在人与人的交互中发挥作用,而且智能时代对人与智能体(如机器人)的正常交互意义重大。无论在短期交互还是长期相处中,机器人能否准确识别交互对象的情绪状态并实时作出相应的反应,都会影响人类对其的信任和喜爱程度(Cramer,Goddi j n,Wielinga,& Evers,2010;L eite,Castellano,Pereira,Martinho,&Paiva,2014)。具有这种“共情能力”的社会机器人在与人的社会交互中更受欢迎,在实际应用场景如教学、医疗关怀等情况下会发挥更好的作用(Alves-Oliveira,Sequeira,Melo,Castellano,&Paiva,2019;Stahl,Mcbride,Wakunuma,&Flick,2014)。因此,对社会机器人的设计不仅需要关注静态外在特质,也需要关注其动态、实时的准确共情能力。当前有关社会机器人的设计与研究尚处于起步阶段,其最优共情准确性的程度、实现方式等都有待进一步探索。