我国乡村振兴政策的结构特征与未来面向

——基于中央层面的政策文本分析

聂玉霞,吕 琳

(山东农业大学 公共管理学院,山东 泰安 271000)

一、问题提出与文献回顾

2022年中央一号文件强调要“接续全面推进乡村振兴,确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁”。自2017年提出乡村振兴战略以来,历年中央一号文件都紧密围绕乡村振兴做出了较为明确的规划,对引导我国农业农村发展方向、推进“三农”工作取得新进展具有重要意义。乡村振兴战略备受国家重视,促使其落地的政策更是逐年增多。研究这些政策的具体内容和总体特征,探讨其未来走向,对进一步制定乡村振兴政策将会有重要的参考价值。

近年来,对乡村振兴战略的研究已成为学术界关注的重点和热点。据中国知网统计数据显示,以乡村振兴为主题的“CSSCI和中文核心”文献已从2017年的42篇增至2021年的3261篇。既有研究主要包括三大方面:一是乡村振兴战略的概念和理论,包括乡村振兴战略的内涵特征、战略提纲、价值目标和功能作用等;二是乡村振兴的实践路径,包括挖掘农村传统文化、培育新型职业农民等在内的乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴的推进策略和道路选择等;三是对乡村振兴战略同外部环境关系的研究,包括乡村振兴战略同新型城镇化、脱贫攻坚等的关系与有效衔接。但总体来看,立足于乡村振兴政策文本的研究较少,现有的部分文献对政策文本的逻辑解构也仅着重于某一具体政策的研究,较为粗糙。赵琦琦、旷宗仁以2018年中央一号文件为例,探讨了乡村振兴政策在主题、结构和用词等方面的话语特征(1)赵琦琦、旷宗仁:《乡村振兴战略政策的话语文本特征——以2018年中央一号文件文本为例》,《青年记者》2019年第18期。,但该研究主要是对政策文本表达的研究,对政策本身的内容关注不大。文宏立足于乡村发展政策文本,从乡村价值定位、乡村振兴任务、乡村振兴特性、城乡关系四个方面进行路程回顾,提出我国乡村振兴的未来走向(2)文宏:《建国以来乡村振兴路程回顾及未来展望——基于政策文本的内容分析》,《南通大学学报》(社会科学版)2019年第1期。,但其研究范围较广,研究重心偏重变迁梳理,缺乏对政策特征的探讨,且对未来发展的阐释单薄。左春伟、吴帅通过对中央以及17个省的乡村振兴指导性文件的分析,指出乡村振兴政策应该重视绩效目标的制定(3)左春伟、吴帅:《乡村振兴战略中绩效目标的价值与困境——基于中央和17省级区划乡村振兴指导性政策文件的NVivo质性研究》,《西藏大学学报》(社会科学版)2019年第2期。,但该研究视角侧重绩效目标,并未对乡村振兴政策文本进行整体性和系统性剖析。除此之外,部分学者从政策工具视角对乡村振兴文本进行分析,如曲纵翔和汪峻宇以政策工具、战略过程、参与主体为分析框架(4)曲纵翔、汪峻宇:《政策工具、战略过程及参与主体:乡村振兴战略演进的三维架构研究——基于148份中央政策文本的量化分析》,《中共福建省委党校(福建行政学院)学报》2021年第1期。,王春萍等以政策目标、政策工具和政策主题特征为分析框架(5)王春萍、段永彪、任林静:《中央部委乡村振兴政策文本量化研究:基于政策工具视角的一个三维分析框架》,《农业经济与管理》2021年第3期。,分别对乡村振兴政策中政策工具的选择进行了细致研究。但这些研究聚焦政策工具视角,侧重点在于政策工具的使用特征,而对政策特点和政策走向的剖析尚不够深入。

梳理文献可知,当下对乡村振兴政策文本内容进行整体性归纳和探讨仍然匮乏。因此,本文以国家层面的73篇政策文件为研究内容,运用NVivo12软件进行汇总梳理和编码归类,依托政策文本的量化分析,系统总结我国乡村振兴政策的结构特征和主要内容,并在此基础上归纳出乡村振兴政策的发展趋向,以丰富乡村振兴政策文本研究的内容,为更好推动乡村振兴政策制定提供借鉴。

二、政策文本收集与研究方法

政策文本来源于北大法宝中国法律信息总库,北大法宝数据库是目前建立时间最长、最为全面的政策法规类数据库。以“乡村振兴”为关键词在北大法宝数据库进行检索,共检索出128篇中央层面的法规,1146篇地方法规。由于地方政策法规均以中央政策文件为蓝本,政策文本内容的相似性和重复度较高,因而,本文主要分析中央出台的法律、行政法规、司法解释、部门规章、党内法规制度和团体规定。在去掉诸如“征集典型案例的通知”“申报项目的公告”等无效文本后,共得到73份有效文本。

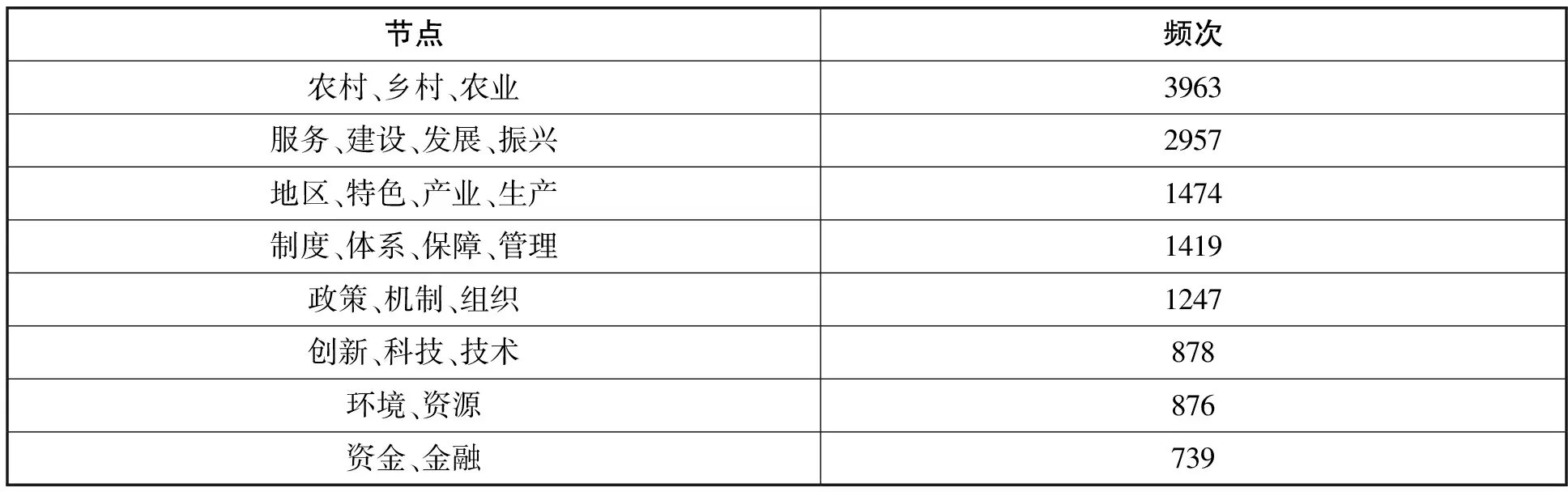

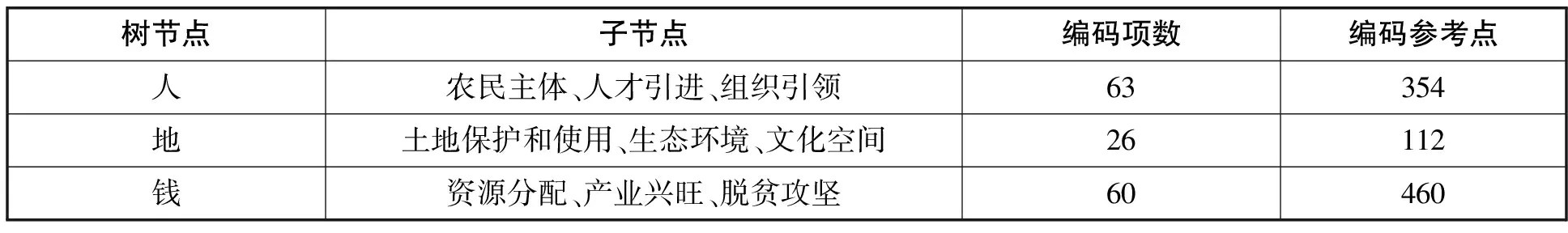

NVivo12是目前学者们广泛使用的质性分析软件,可凭借其强大的编码分类功能帮助研究者对所获得文本信息进行归纳整理。为了对乡村振兴战略进行更加系统的研究,本文将73篇有关乡村振兴的政策文本导入NVivo12,利用NVivo12的自动编码功能将政策文本进行自动编码,得到初步编码节点和出现频次(见表1)。但自动编码的结果重复和无意义的节点较多,仅具备参考意义。在参考自动编码结果的基础上,以乡村振兴的人、地、钱为节点进行手动编码,进一步得到政策文本编码项数和编码参考点(见表2)。其中,人的节点中包含农民主体、人才引进、组织引领三个子节点,总计63项编码项数,354个编码参考点;地的节点中包括生态环境、土地保护和使用、文化空间三个子节点,总计26项编码项数,112个编码参考点;钱的节点中有资源分配、产业兴旺、脱贫攻坚三个子节点,总计60项编码项数,460个编码参考点。

表1 自动编码节点与频次

表2 手动编码项数和参考点

三、我国乡村振兴政策的结构特征

乡村振兴战略涵盖乡村发展的各个方面。从振兴内容来看,包括生产、生活、文化、产业等各个方面;从振兴方式来看,包括治理方式的改进、科技手段的运用、自身特色的发挥等;从振兴主体来看,包括农民自身素养的增强、优秀人才的培育和引进、基层管理部门人员素质的提高;从其后续发展来看,包括乡村振兴战略同脱贫攻坚战略的良好衔接、产业的持续发展等。在政策文本中,其内容均在人、地、钱三者中有所体现。2015年,习近平总书记在吉林调研时指出,“任何时候都不能忽视农业、不能忘记农民、不能淡漠农村”,而人、地、钱的分类在很大程度上是对农业农村农民的高度关注。本文以人、地、钱为三大节点对乡村振兴的政策文本进行归纳分类,从而进一步探讨其在内容上的结构特征。

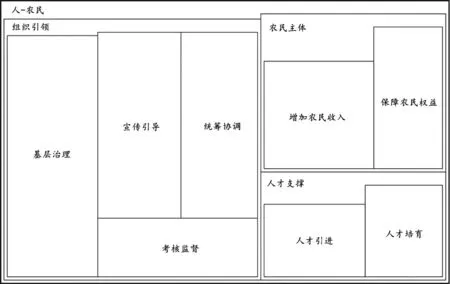

(一)“人”——乡村振兴的主体

人是基础。乡村振兴的主体是农民,农村的发展进步是为农民服务并依靠人的力量推进,因而人的因素在乡村振兴中必不可少。通过对乡村振兴的政策文本编码归类,人的因素可以分为农民主体、人才支撑、组织引领三个方面(见图1)。“农民主体”重心在于提高农民的主人翁意识和增加农民收入,不断提高农民素养,提升农民的幸福感和获得感,强调农民自身在乡村振兴中的重要作用。“人才支撑”是习近平总书记提出的“懂农业、爱农村、爱农民”的农村人才队伍建设的重要体现。它包括两个方面:一是通过人才培育从根本上解决乡村人才匮乏现象;二是实现“人”要素的充分流动,通过人才引进为农村带来活力,以缓解老龄化、空心村等问题。“组织引领”在乡村振兴政策中占据了重要地位,是来自各部门自上而下的助推作用,包含了领导宣传、统筹规划、基层治理、考核监督等方面,在乡村振兴的政策文本中几乎都强调了纵向层级间的领导宣传作用、横向部门间的协调作用,以及整个助推过程中的绩效考核和监督作用,确保乡村振兴的相关举措能落到实处,为更高效地实现乡村振兴提供坚强支撑。

图1 节点“人”矩形式树状结构图

“人”的因素贯穿乡村振兴政策文本的始终,几乎每项政策都将“人”的作用的发挥作为重要内容。从整体来看,它具备以下两个特征:一是各项政策的出发点和落脚点均为提高农民收入和保障农民权益,提升农民的获得感和幸福感。73份文本涉及教育、金融、规划、产业、环境各个方面,均明确了与农民生活的具体联系,从而确保乡村振兴不同层面的政策都能够激发农民自身的潜力和活力,为农民服务。与此同时,重视人才培育和满足农民的精神需求,移风易俗,丰富公共文化供给,不断提升农民素质。二是坚持农民主体和重视农民以外的助推力量。强化组织引领作用,持之以恒地抓基层、育人才、带队伍,充分发挥地方政府力量、基层党组织力量、社会组织力量和引进人才力量,彰显组织担当。这两个方面合二为一,促使多元主体共同参与农村的建设和发展,为实现乡村振兴提供强大动力。

(二)“地”——乡村振兴的载体和空间

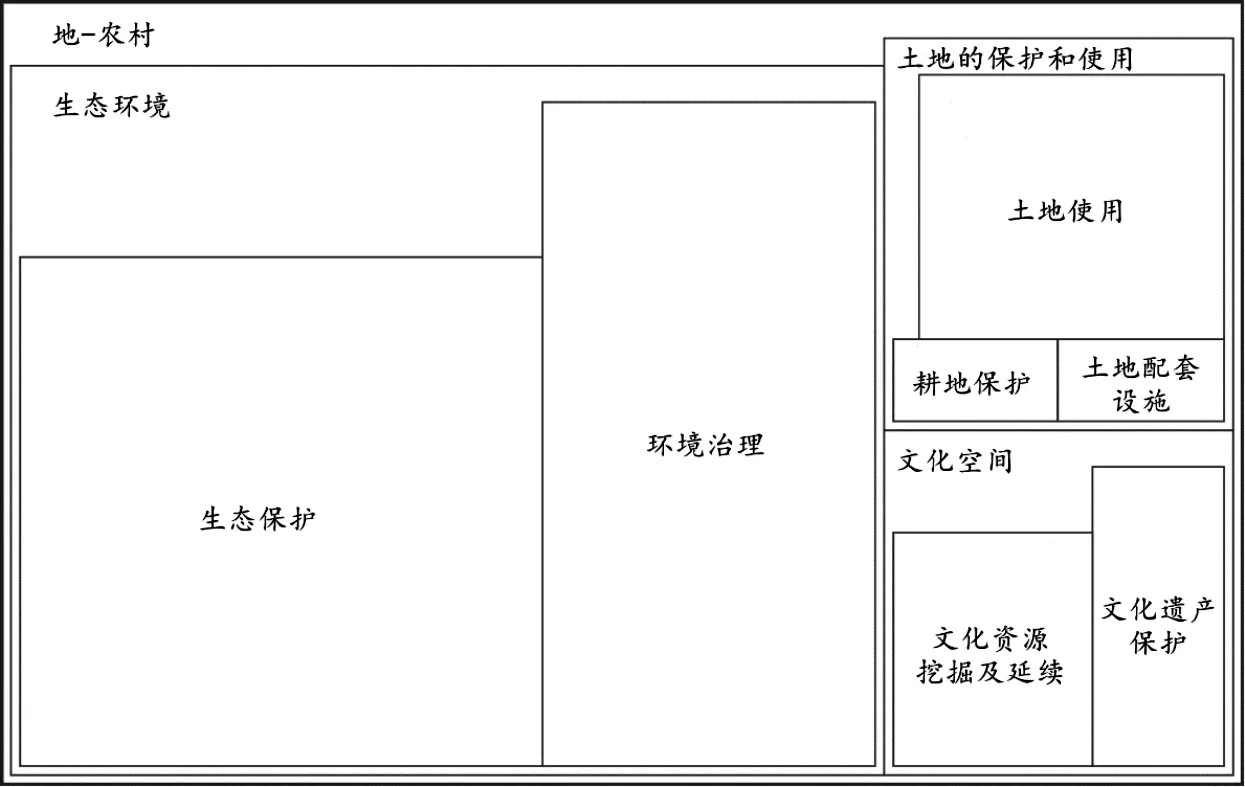

农村是中国现代化的稳定器与蓄水池(6)贺雪峰:《城乡二元结构视野下的乡村振兴》,《北京工业大学学报》(社会科学版)2018年第5期。。这里的“地”不仅仅指土地,还包含农村具体空间和抽象空间的意义。相关政策文本立足于农村的具体情况来制定保护措施和发展规划,其内容概括为乡村的生态环境、土地保护和使用、文化空间三个节点(见图2)。

图2 节点“地”矩形式树状结构图

“生态环境”可分为生态保护和环境治理两个方面。生态保护贯彻“绿水青山就是金山银山”的治理理念,注重农村的绿色可持续发展与生态保护、补偿和修复,通过健全一系列与生态资源相关的法律法规来保护农村的生态环境,为农村可持续发展提供法律保障;环境治理聚焦于农村人居环境整治提升上,主要内容包括厕所革命、垃圾处置、污水处理、住房建设、集中居住在内的与农民生活息息相关的环境问题,旨在补齐农村人居环境短板,建设美丽宜居乡村。

“土地保护和使用”是农村建设和发展过程中不可忽视的关键问题。中国农村改革发端于土地,平衡好农村土地保护和开发之间的关系是农村可持续发展的重要因素。“土地保护和使用”的相关内容可概括为耕地保护、土地使用和土地配套设施建设。首先,耕地保护是农村土地建设的底线,在乡村振兴过程中要始终坚守18亿亩的耕地红线,落实最严格的耕地保护制度、永久基本农田特殊保护制度和农村基本经营制度,处理好农村土地承包、非农建设用地占用耕地、耕地纠纷案件等与耕地相关的问题。其次,有关土地使用的政策文本在土地保护该节点中占比最大,其内容涵盖土地制度改革、农村集体产权制度改革、土地要素市场化配置、盘活农村建设用地等与土地利用有关的各项政策。最后,土地配套设施建设是进行一系列土地活动必不可少的一部分。它既包括土地建设过程中的基础设施建设,如水利、防洪建设,又包括土地开发相关的政策衔接,如土地出让金的合理使用等。

“文化空间”是保持农村特色、挖掘农村文化价值的载体。农村作为农民生产生活的公共空间,是中国乡土文化的来源,它承载着农民深厚的情感和历史底蕴,农村的发展不能忽视其空间意义和文化价值。其主要体现为文化遗产保护和文化资源挖掘及延续两方面。文化遗产保护是针对文物古迹、传统村落、历史建筑等提出的,这是传承农村特色文化的重要载体,也是挖掘和延续农村文化资源的平台。而文化资源的挖掘和延续需要依托一定的空间予以展示和保存,其价值也存在于乡村的空间结构。

“地”这一节点与农村自身建设有着密切关系,农民赖以生存的土地、农村物质环境和精神环境建设都囊括其中。对该节点的内容进行系统总结归类后,可见该节点的特征在于涵盖范围极广且“传承农村特色”发展的重心始终未变。在土地保护的相关政策中坚持保护耕地和农民利益,与此同时进行制度改革和土地配套设施的完善。在生态环境的相关政策中,始终强调重视农村生态的保护并不断改善人居环境。在文化空间的相关措施中,以农村遗产和农村文化资源为核心,围绕其进行文化遗产保护和文化精神挖掘,促进优秀文化传承。由此可见,我国乡村振兴政策始终坚持从当前具体情况出发,以保护为重心,充分保留农村特色,同时挖掘和延续,为实现农村现代化注入活力。

(三)“钱”——乡村振兴的物质保障

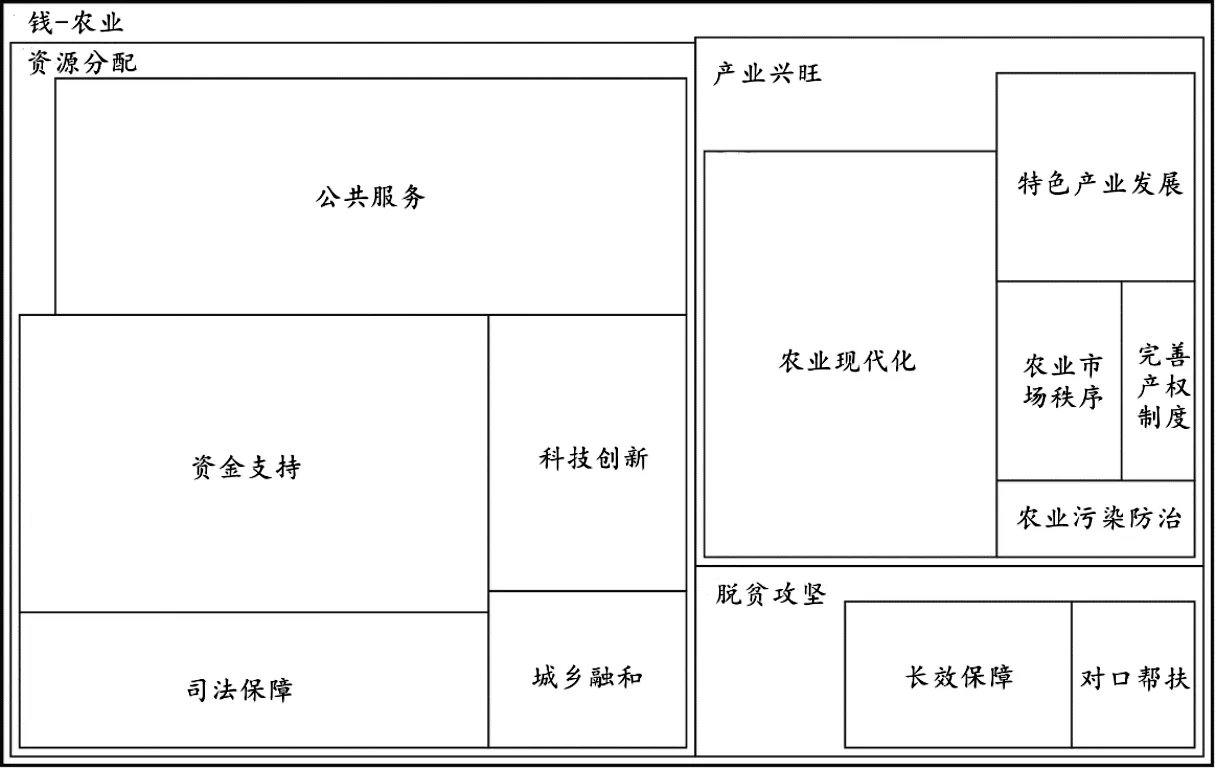

“钱”的因素在乡村振兴政策中多体现在资源、资金等的外部支持和内生发展上,它是确保乡村振兴战略顺利进行的重要保障。有关“钱”的政策文本可分为资源分配、产业兴旺、脱贫攻坚三大部分(见图3),其中,“资源分配”占比最大,“产业兴旺”是发展生产力、促进农业现代化的重要举措,“脱贫攻坚”及巩固脱贫攻坚成果的相关内容在近年的政策中不断增多,呈现出逐年递增的趋势。

图3 节点“钱”矩形式树状结构图

“资源分配”主要包括公共服务、资金支持、司法保障、科技创新和城乡融合。公共服务通过完善基础设施和加强社会保障,不仅可以提升农民生活水平,也可以减轻农民的后顾之忧。资金支持是进行一系列乡村振兴活动的重要资金来源,它主要是通过国家的财政投入、完善金融服务机制和资本引入来实现的。司法保障强调发挥法律的作用,用法律监督各项政策的执行状况,保护农民的核心利益。科技创新在乡村振兴中具有“四两拨千斤”的作用,从便捷高速的社区服务到数字赋能乡村产业发展均有所体现。城乡融合是指正确处理好农村发展过程中与城市、新型城镇化之间的关系,要将乡村振兴战略“置于城乡融合、城乡一体的架构中推进”(7)黄祖辉:《准确把握中国乡村振兴战略》,《中国农村经济》2018年第4期。,加快梳理和破解城乡融合发展的堵点,为全面推进乡村振兴开山凿路,积势蓄能。

“产业兴旺”在促进农村自身发展的同时为乡村振兴提供物质支持,其节点包括促进农业现代化、农村特色产业发展、农业市场秩序、农业污染防治和完善产权制度。促进农业现代化和农村特色产业的发展既是产业发展的目标也是产业发展的举措。一方面,高科技在农业中的应用及现代化的发展思路可大大提高农业生产效率和生产质量,拓宽农产品的销售渠道;另一方面,从特色农业入手,充分挖掘农村的发展潜力和产业价值,为农业发展开辟新的路径。良好的农业市场秩序和完善的产权制度是确保农村市场顺利发展和保障农民利益的外部手段,两者的共同作用可以使农村市场发展保持一个良好的循环。农业污染是产业发展过程中不可避免的问题,多数政策都对农业污染的预防和治理制定了相关条文,以保障社会效益最大化。

乡村振兴战略同“脱贫攻坚”及巩固脱贫攻坚成果衔接的政策不断增多。贫困地区大多位于农村,贫困人群也多为农民,因此,乡村振兴政策与精准扶贫、脱贫攻坚的价值目标不谋而合,旨在消除农村绝对贫困。该节点的内容可以归纳为两个方面,即对口帮扶和长效保障。对口帮扶包括东西部协作、对口支援和定点帮扶,如医院对口帮扶、高校定点对口支援、商务帮扶等方面。通过帮扶机制,明确各方责任,迅速满足贫困地区的基本需要,为贫困地区的深入发展提供强有力的支撑。长效保障中的“长效”是指加强统计监测和监督管理,建立防范返贫的长效机制,持续做好兜底保障工作;“保障”意在加强对农村弱势群体的社会救助工作,持续推进农民生活水平的提高。

在乡村振兴的“钱”这一节点上,具备以下两个特征:一方面,乡村振兴的资本支撑可分为两部分,外部有来自政府、企业、社会等的资源资金的支持,内部则有农村产业的崛起,内外共同发力带动乡村发展。目前,政府财政支持多用来提升农村公共服务和扶持产业,但仅仅依靠政府的财政支持并非久远之计,通过对农村产业的资源倾斜来促进农村特色产业发展和产业现代化,从而激发内生动力才是发展之基。另一方面,脱贫攻坚及成果巩固与乡村振兴的关联日益密切,乡村振兴同脱贫攻坚相衔接的政策大幅上升,相辅相成,共同作用。消除农民贫困是实现乡村振兴必须解决的问题,打赢脱贫攻坚战的关键点及减少相对贫困主要也在于农业农村,因此,二者的结合成为政策制定的重要特点之一。

四、我国乡村振兴政策的未来面向

通过对乡村振兴相关政策文本的编码分类可以看出,当前乡村振兴战略始终坚持以农民为中心,努力提升农民的幸福感,重视保持农村特色,将科技成果和法治建设融入农村发展全过程。结合乡村振兴政策的具体内容,可见我国乡村振兴战略具有以下走向。

(一)坚持农业现代化、保护农村特色、维护农民利益的重心不会改变

正如习近平总书记2016年在农村改革座谈会上强调的那样,中国要强,农业必须强;中国要美,农村必须美;中国要富,农民必须富。农业、农村和农民始终是乡村振兴战略发展的核心所在。通过对乡村振兴政策内容的深入研究可以发现,首先,在坚持农业现代化方面,农业是关乎数亿百姓生计的基础性产业,推进农业现代化是全面建设社会主义现代化的重大任务。因此,不断加快农业现代化的步伐,提高农业质量效益和竞争力,促进农业现代化迈上新台阶,仍是未来乡村振兴的根基。其次,在保护农村特色方面,如何正确把握农村特色资源保护与开发的关系始终是一项长期艰巨的任务。乡村振兴既不是对农村资源的“掠夺式开发”,也不是忽视乡村文明的“无根式开发”(8)四川乡村振兴战略研究智库:《实施乡村振兴战略的系统认识与道路选择》,《农村经济》2018年第1期。。乡村振兴是有温度、有灵魂的振兴,并非城镇化的翻版和复制。推进乡村振兴,应在保护农村特色的前提之下激活农村内部要素的活力,盘活农村特色资源。最后,在维护农民利益方面,坚持农民的主体地位,充分维护农民的根本利益,在未来政策制定过程中亦不会动摇。乡村振兴战略的制定应充分尊重农民的意愿,将广大群众对乡村振兴的向往内化为乡村振兴发展的动力。同时,还要具体问题具体分析,对乡村弱势群体制定有针对性的措施,不断提升农民的获得感、幸福感和安全感。由此可见,坚持农民的主体地位和农业现代化,保护乡村特色发展,是整个乡村振兴的根本所在,应该贯穿乡村振兴的始终,成为乡村振兴未来发展所坚守的方向。

(二)未来乡村振兴政策制定的方向为“保持”和“延续”

我国的乡村振兴已取得巨大成就,农业综合生产力显著提高,脱贫攻坚取得全面胜利,城乡融合迈出坚实步伐,“四梁八柱”的制度框架基本确立。在乡村振兴政策落地过程中,投入的大量人力物力已取得一些重要成果。2021年农村居民人均可支配收入达到18931元,高于城镇居民收入增速2.6个百分点(9)《2021年农村居民人均可支配收入达到18931元》,http://www.gov.cn/xinwen/2022-01/20/content_5669553.htm。;新建298个农业产业强镇、50个国家现代农业产业园和50个优势特色产业集群,农产品加工业营业收入超过17.7万亿元(10)《2021年农村居民人均可支配收入达到18931元》,http://www.gov.cn/xinwen/2022-01/20/content_5669553.htm。;基础设施建设、社会保障、环境整治、文化传承等方面也取得阶段性进展。在维持相关成果的基础上与时俱进是未来乡村振兴政策制定的重要走向。例如,当下农民的生活状况已经有了显著提升,但农民后续的就业问题、社会保障制度的完善、农民素养的持续提升等方面需要长期关注。其它诸如农村产业的可持续发展、优良文化和遗产的开发与保护、农业现代化的技术应用和基础设施的完善等方面也需要及时跟进,除此之外,资金支持、市场秩序、纠纷处理等保障性政策亦需要不断地注入新的活力。因而,未来乡村振兴政策的制定,将会更加注重对乡村发展的规划和预测,更大程度上保证政策效益的持续性。在保持政策连续性和稳定性的同时依据现实情境不断更新,让政策始终充满不竭的生命力。

(三)乡村振兴政策的制定朝向“全面性”发展

近期出台的文件体现出对乡村振兴全面性发展的高度重视。2021年初,中央一号文件明确提出全面推进乡村振兴加快农业农村现代化,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》第七章对全面推进乡村振兴做出具体部署;2022年,中央一号文件提出要做好全面推进乡村振兴的重点工作,推动乡村振兴取得新进展。全面性发展的内涵丰富,包含乡村振兴的内容、范围、治理过程、治理主体等方面,它所关注的是乡村振兴的整体性和内部发展因素的协调性,从细节之处到宏观规划都要均衡发展,将注重乡村振兴同城市、区域之间的联系和与其他相关政策的衔接提高到重要位置,共同推进乡村的新发展。例如,当下乡村振兴的治理过程应同国家治理体系和治理能力现代化的要求相衔接,不断提高基层治理能力。同时,不断加强与诸如新型城镇化、脱贫攻坚、农村人居环境整治方案等政策的衔接。通过与其他政策的互动,不仅有助于改善乡村振兴的不足,充分带动乡村全面振兴,也可为乡村振兴注入新的活力,提供新的保障和支撑,保持乡村振兴战略与时俱进。由此可见,推进全面乡村振兴并重视它与其他政策之间的互动,也是未来乡村振兴政策发展的重要方向。