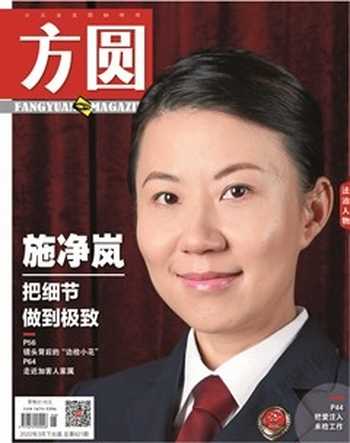

和邻里噪声作战

语斯雯頔

“刺拉”,一道尖锐的拖拉声划破了文静的美梦,她抬眼看了下墙上的挂钟,指针指向凌晨1点钟的方向。盯着头上的天花板,她只感到浑身的血液都在往脑门上涌,这一夜又不用睡了。

随着越来越多的现代化居民楼拔地而起,各色各样的人搬进了这个逼仄的多层空间。人们彼此的物理距离被无限拉近,交流机会却接近于零。推拉椅子声、孩子的跑跳哭闹声、重物掉落的撞击声则成为邻里之间相互认识的介质,也是破坏人们宁静生活的开始。

文静养成了一个习惯——隔三岔五地就会跑到家门口,一边通过可视门铃泛蓝的屏幕“监控”着门外,一边寻思着邻居今天会出什么招数。屏幕中的鱼眼镜头让门外的一切看起来都变了形。但扭曲变形的不仅仅是门外的世界,还有文静的内心。

文静已经很久没有感受到安静的氛围了。每到深夜,整个卧室就像被闷上盖子,轻微的低频共振声从四面八方逼近,嗡嗡声就这样持续地往她的耳朵里钻,“听久了会让人觉得恶心头疼,心情也会很烦躁”。她口中的低频共振声来源于她家楼上的电瓶车充电器以及24小时不间断的暖气循环泵。除此之外,还有刺耳的高跟鞋声、小孩跑跳声、敲击地板声,各种声音交杂,萦绕在文静一家人的头顶。

长时间的噪声折磨让文静的精神状态越来越糟。42岁的文静在国企工作,原本的她性格温和,也很爱笑。现在因为晚上睡不好,她变得有些沉默,对于声音极其敏感。在办公室里,她时常会突然扭头看向四周,然后问同事:“你听到什么声音了吗?”在得到无数次否定的回答后,文静才意识到自己出现了幻听。幻听严重的时候,她会模糊现实和臆想的界限,开始怀疑楼上噪声的真假。

对于噪声给人们身体造成的影响,首都医科大学附属北京朝阳医院职业病与中毒医学科主任郝凤桐在一次采访中表示,噪声对人的不良影响主要表现在神经系统、心血管和听力损伤上。根据研究和临床观察,在噪声的影响下,人体内的高级功能调节中心会出现功能障碍。

消解这些恼人的噪声需要以耗损身体为代价,文静自认为还能挺住,但她的母亲搬过来住不到20天就瘦了6斤,而原本就有高血压的父亲现在每天倒在瓶盖上的降压药片数量就更多了。

无奈之下,文静只能寻求网友的帮助,并加入一个邻里噪声受害者的互助群。许多群友会在群里倾诉自己被噪声蹂躏的经历,表示自己的身体和心理都出现了大大小小的毛病,小宁就是其中之一。她居住在上海,因为不堪邻居的噪声,患上了重度抑郁症。现在的她无法正常工作和生活,成日在家总是会不受控制地哭上十几次。小宁的朋友们都劝她换个环境,她听了朋友的话,尝试出去住酒店,可一想到自己还要回到那间被噪声“笼罩”的新婚房,小宁连想死的心都有。“感觉自己是真的无处可逃。”小宁的语气透露着无奈和绝望。

在噪声受害者群体中,患有抑郁症和焦虑症的人并不少,还有一些难题同样让人费解。雨竹原本对周遭的吵闹声并不在意,但家中四周不时传来的声响让她染上了个“坏毛病”。“10点,差不多该动了。”雨竹看了一眼时间,小声嘀咕道。10分钟后,四周并没有传来雨竹预期的声响,她原本敲打键盘的手停了下来,视线不自觉地四处移动。“咚咚”,两声巨响传来,她开始集中全部注意力,搜寻声音的位置。就这样,雨竹一直仰着头,像只训练有素的动物一般,等待着未知“奖赏”的下一次出现。

邻里噪声的出现除了人为因素外,与房屋本身的质量脱不开关系。根据《民用建筑隔声设计规范(GB 50118-2010)》规定,卧室内白天声音不应大于45分贝、夜间不应大于37分贝;起居室内不应大于45分贝。开发商普遍会按照上述的硬性标准去修建房屋,但是在修建房屋后却并没有对隔离噪声效果进行二次测量和监管,这种环节上的缺失自然会导致日后房屋使用的噪声问题。换句话说,民用住宅建筑隔音是监管验收的空白。此外,由于居民楼大多数是框架结构,噪声不只从楼上的地板传来,还会通过承重墙向四面八方扩散,这些声音会包围住“受害者”的双耳,带来全方位、立体式的打击。也许,仅凭固定分贝测量结果来判断噪声对居民的影响未免有些“不准确”。

雨竹告诉《方圆》记者,自己在装修新家的时候,就考虑到了入住后可能会出现噪声的情况,所以还特地和装修队商量在客厅和卧室上方装隔音吊顶。当时,装修队给出了几种方案,雨竹一家不是很了解,直觉价格越高的方案隔音效果越好,最后他们选用了最贵的方案。装修完后,他们才了解到目前国内暂时没有隔音改造标准,无论是安装隔音吊顶还是隔音墙,在选用材料和工艺性等方面都需要较高的专业性,而一般民用房的装修团队普遍不具备这些知识和技术。

现在,雨竹仍然能够听到四周传来的声音,时而尖锐、时而沉闷,震得她脑子嗡嗡作响。

处理邻里噪声的方法很有限,无非就是沟通、投诉、反击、搬家。

2018年3月,住在傅岳家楼上的一对老人搬去与子女同住,房子被转卖,搬来了由两个老人、两个小孩和一对中年夫妻组成的六口之家,傅岳一直安静的生活自此被打破,成为邻里噪声的“受害者”。楼上洗衣做饭、小孩蹦跳尖叫、打扫卫生的声音从早持续到晚,傅岳开始变得敏感暴躁。他试过戴耳塞、播音乐,但都没法改善情况。无奈之下,他只好上樓敲开邻居的门。第一次,邻居根本不把自家小孩发出的吵闹声当回事。第二次,邻居家中的老人开门,用浓重的方言和讲普通话的傅岳进行了一轮无效交流,两人因互相听不懂对方的语言而进入失语的状态。第三次,邻居直接指责傅岳有精神病和窥私倾向,“啪”的一声把大门关上,拒绝继续沟通。

三次失败让傅岳明白这样的沟通是徒劳。他决定改变策略,开始在网上搜集和总结各类防治噪声的办法。同时,他找到之前加过的楼上邻居的微信,将这些“小妙招”以日常聊天的口吻发给对方,例如提醒他们可以使用橡胶或者泡沫质地的隔音垫,座椅板凳也可以贴上防滑垫。除了提供解决措施外,傅岳提到,“最重要的是对细节问题的指向性”。每次听到楼上传来的沉重脚步声时,他事后会半开玩笑地询问原因,还会主动购买一些降噪工具,作为礼物送给对方……这让傅岳的付出有了回报,他摆脱了噪声的侵扰,家中恢复了以往的安静。

像傅岳这样能遇到可以沟通的邻居,实属“幸运”。更多的“受害者”只能走上无限循环的投诉之路,没有终点,只有起点。根据中国物业管理协会2020年统计数据,邻里噪音投诉量正在逐年上升,占业主投诉比例的40%,其中楼上噪音占比最高,占整体噪音投诉量的80%以上。

但这样的投诉并不能解决问题。文静告诉《方圆》记者,光是物业和居委会,自己就去了几十次,可每一次他们都以无权干涉业主在屋内的行为为由,拒绝处理。她也寻求过12345的帮助,可反映完情况后,问题又被下放到物业去解决。报警是可以,但因为邻里噪声偶发性强,警方不可能长时间蹲点取证,对方不配合,警方没有证据,也不能把人带走。根据《2021年中国邻里噪音调查报告》显示,选择报警的噪音受害者有46%,借此摆脱噪音的比例仅有2%。

比起投诉无门,各方的无能为力更让文静感到绝望的是,“噪声没解决,还给自己惹了一身麻烦”。屡次的投诉和反击让文静一家遭到噪声制造者的报复,并且这些报复常常于暗中伺机而动,往往很难被抓到把柄。

一天晚上,文静的父母正在看电视,突然四周陷入黑暗,老两口差点给吓出心脏病。就在文静检查屋内电器和电闸情况时,“砰!”突然一声巨响又把文静一家吓得不轻。愣了几秒后,文静才意识到可能是家门外的声音。她打开门四下张望,发现门上多了几个歪歪扭扭的还带着灰的脚印,像是刚踹上去的。文静壮着胆子,手握电筒,快步跑到楼层楼梯的内侧,检查屋外电表的情况,这才发现自己家电表的小门就这样敞开着,而电闸已经被摁了下去。

这件事激怒了文静,她找到物业,要求在楼道安装监控,物业告诉她,这需要业主自费处理。被逼无奈,文静只能和左邻右舍商量一起给电表上锁。可她还是不放心,于是在家门口安装了可视门铃。

面对邻里噪声的问题,有报复者,也有反击者。文静听互助群里的朋友说起有个平姨,性子特别刚,因为楼上噪声的事情,怎么和邻居好言商量都没用。后来她实在忍无可忍,每天拿着把西餐刀,站在电梯门口,等着楼上的住户下来,跟着他们一起乘坐电梯,送他们出小区门。有时找不到楼上那家人,平姨就开始在小区里晃悠,跟丢了魂一样,等着他们。如果看到那家人,平姨立马两眼恶狠狠地盯着对方,脸上没有表情,就直愣愣地杵在他们旁边,保持一米的距离。经过三年的时间,平姨楼上的住户被平姨耗走了,但是平姨整个人再也回不到正常的生活。

根据生态环境部发布的《2021年中国环境噪声污染防治报告》,在“全国生态环境信访投诉举报管理平台”接到的公众举报中,噪声扰民问题排在第二位。对于邻里噪声污染问题,中国政法大学民商经济法学院教授胡静表示,若是正常生活产生的噪声,居民应有包容心态,本着互谅互让的精神化解纠纷,而如果遇到有人任性干扰的情形,那就要拿起法律武器护好自己的宁静空间,最主要的是,“人人都要增强噪声污染防治意识,自觉减少社会生活噪声排放”。

针对邻里噪声污染范围的界定、如何防治等问题,也已经得到了政府及其相关部门的重视。2021年12月,第十三届全国人大常委会第三十二次会议表决通过了《中华人民共和国噪声污染防治法》(以下简称噪声污染防治法),新噪声法将于2022年6月5日起正式施行。

一方面,噪声污染防治法增加了噪声污染的防治对象,将超过噪声排放标准或者未依法采取防控措施产生噪声,并干扰他人正常生活、工作和学习的现象,都划分到噪声污染的治理范围内,这意味着邻里噪声也包括在其中。另一方面,針对以往邻里噪声污染治理归属权不清的现象,噪声污染防治法提到,应当明确有关部门的噪声污染防治监督管理职责,根据需要建立噪声污染防治工作协调联动机制,加强部门协同配合、信息共享,推进本行政区域噪声污染防治工作。

同时,在房屋建筑隔音效果方面,新发布的法案也有相应的举措说明,例如要求新建居民住房的房地产开发经营者应当公示住房受到的噪声影响、采取的防治措施等信息;规定居民楼内共用设施设备应当符合民用建筑隔声设计相关标准要求等。

此外,加大公安执法力度,也是噪声污染防治法一大突出亮点。其中提到:违反本法规定,产生社会生活噪声,经劝阻、调解和处理未能制止,持续干扰他人正常生活、工作和学习,或者有其他扰乱公共秩序、妨害社会管理等违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚。

“噪声污染防治法还规定,任何单位和个人都有保护声环境的义务,同时依法享有获取声环境信息、参与和监督噪声污染防治的权利。”在北京公众环境研究中心主任马军看来,当前公众还难以有效获取噪声监测的数据,建议各地各部门落实噪声污染防治法的要求,尽快加以完善。

在不久前召开的全国两会上,全国人大代表、福建省工商联副主席、三棵树涂料股份有限公司董事长洪杰也建议已经开展噪声实时监测的地区应实时向社会公开声环境自动监测数据,同时定期公布各监测站点的月度、年度统计数据。虽然该项建议主要是针对公共区域内声环境噪声污染的治理方案,但是可以看出噪声污染相关问题越发得到政府部门的关注和重视。希望在未来解决邻里噪声的问题上,人们不会再陷入孤立无援的困境,拥有一片属于自己的安静。(文中文静、小宁、雨竹、平姨均为化名)