《傅青主女科》“补血以去痰湿”治法探赜

田笑新 王永涛 谷劼楠 徐世杰

(中国中医科学院中医基础理论研究所,北京 100700)

《傅青主女科》(以下简称《女科》)系傅山所著,理法严谨,遣药组方内蕴灵性,是一部临床实用的妇产科专书。其文短小精悍,不守成方,自成一格,辨法多奇。当代妇人痰湿证颇多,从带下到月经不调,甚至到不孕均有痰湿之邪相扰,其侵人常隐秘不自觉,西医尚无此理论体系,中医对“去痰湿”有较多经验与治法,临床疗效颇佳。傅山构思精巧,提出“补血以去痰湿”可谓独辟蹊径,现对其治法进行释义,并探讨其中医机理,同时将本法之具体临床运用介绍如下。

1 《女科》“补血以去痰湿”治法释义

中医将病理因素“痰”分为有形之痰与无形之痰,其致病范围极广,变化多端。《仁术便览·痰病》[1]认为痰疾之患可涉及呼吸、消化、神经及心脑血管等各个系统,表现为咳、喘、呕、眩晕、惊悸、肿痛、闷胀等,故中医理论中亦有“百病多由痰作祟”之说。而大多数医家认为痰的形成乃水停积聚,化而为痰,其中“湿”与水同类,均属阴邪,故痰与湿常并言之。《女科》在治疗痰湿疾患时,并不刻意去治痰湿,而是立足病机,提出“补血以活痰”“治血则湿亦除”的观点,可见“补血以去痰湿”之治法主要由“活痰”“补血”“治血”三个关键词相连接,因此对此关键词进行概念解析,方能充分解释“补血以去痰湿”之治法内涵,从而为临床应用提供参考。

1.1 《女科》原文“活痰”释义 “活痰”这一说法在现代较为罕见,故本文将作较为详细的解释以供参考。通过古籍探源发现,“活痰”一词在方书中的方名、功用中均有出现。如《辨证录·癫痫门》[2]中用“天半神丹”治疗癫狂,认为此方有“活痰化瘀,调畅气血”的作用,其药物组成为巴戟天与半夏;《石室秘录》[3]载有“顺气活痰汤”治痰滞之病。而《辨证录》与《石室秘录》两部医书为陈士铎整理岐天师、张使君口授经验而成,现代学者对两书原作者进行考证,观点不一。其中李树德参阅各类资料考证后认为此两本医书皆为傅山所作,并将其纳入《傅山医学全集》。笔者通过文献查阅、对比考证,认同李树德观点。《女科》《辨证录》《石室秘录》都有“活痰”记载,且通过用药可以推断傅山所论“活痰”有“生死痰”之意。详参同时代医著,《医方易简》载有“活痰丸”一方,由半夏、干姜、白芥子组成,主治痰饮水气停蓄胸胁;近代名家何廉臣在注解沙参麦冬汤时认为加瓜蒌仁、川贝母能“活痰润燥止咳”[4]。上述关于“活痰”方剂所用药物多为现代化痰之品,所载功用以“去痰”为目的。而“活”在《说文解字》中指的是“水流声”,《广韵·末韵》中认为“活,不死也”。痰本为水液代谢产物,活痰即使死痰流动而不滞之意。通过以上论述,可推断《女科》所载“活痰”为“生死痰、化痰、消痰、去痰”之意。

1.2 《女科》原文“补血”“治血”释义 “补血”在《女科》原文中多次被提及,为“补益、增补”之意。中医理论认为血与五脏六腑密切相关,但追溯《女科》原文,较少明确指出补何脏之血,但根据其用药规律可归纳其“补血”多为补肝、脾之血。本文所探讨的傅氏“补血以去痰湿”治法在原文中仅出现一次,体现的补血实为补肝血。

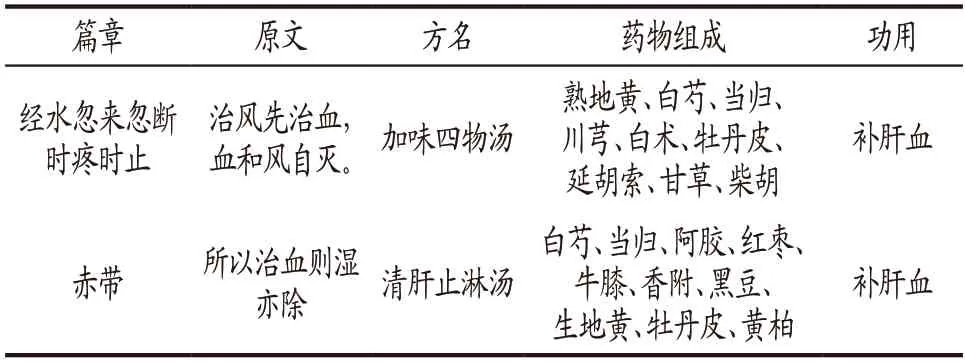

“治血”在中医理论中有“活血”“凉血”“止血”“补血”之分,但在《女科》中“治血”存在局限性,在原文中仅被提及两次,分别出现在“经水忽来忽断时疼时止”以及“赤带”篇章中。傅山在此两篇中论述病机与治法时均体现出“治血”的观点,所涉及的处方均含四物汤的药物组成,且重用补血之品熟地黄、白芍,少用或不用川芎类活血之物,同时在其论治中均提及“补肝血”,故笔者认为《女科》中“治血”实际单指“补肝血”之意。具体见表1。

表1 女科“治血”原文

通过还原“活痰”“补血”“治血”三个关键词在《女科》中的出处,结合文献考辨,本文认为傅氏“补血去痰湿”治法具体释义为“补肝血以生死痰”,从而达到化痰去湿之目的。

2 “补血以去痰湿”治法之中医机理

2.1 妇人以血为本 《女科》论痰另辟蹊径,从血而治;论湿从肝立法,养肝血而利脾湿,实为巧妙之思。《素问·阴阳应象大论》云:“阴阳者,血气之男女也。”男属阳而女属阴,这是男科与女科立论选方组药之基,故《女科》之论,必立足于妇人之本,此乃因人而异耳。《灵枢·五音五味》记载:“妇人之生,有余于气,不足于血,以其数脱血也。”可见《内经》认为女子为多气少血之体,治疗应当注重其阴血,不可随意消之动之。陈自明在其著作《妇人大全良方》[5]中也明确提出“妇人以血为本”的学术观点,认为“大率治病,先论其所主。男子调其气,女子调其血”。《景岳全书·妇人规》[6]亦云:“女子以血为主,血旺则经调而子嗣”,经水由血液所化,月经的来潮与周期、孕育胎儿以及妊娠产后的调养,均离不开气血的充盈与血液的正常运行。况血由肝之所藏,而肝得血方能养;血又由脾之所化,而脾之升清有赖脾气,血尚为气之母,故脾得血方可升清运化,涵养冲任。故于女子而言,疗病必当顾护其血,必要时当以补血养血为大法。

2.2 血与痰湿相连相通

2.2.1 脾化血,生痰湿 饮食水谷入于胃,经过胃之腐熟与脾之运化,从而酿生水谷精微,继而化生为精、气、血、津液,内养五脏六腑与四肢百骸。痰湿由津液代谢失常所化,如《普济方·诸虚门》所云:“虚损之人,脾胃气弱,故于水谷不能克消,土气不能胜水,津液停积,结聚上膈,是为痰也”,《本草求真·痰》[7]云:“痰病本于人身浊气浊液所致……脾气混浊,则痰始成。”而血与津液为同源之物,故血亦能影响痰湿的形成与转化。《妇人大全良方·妊娠痰逆不思食方论》引《备急千金要方》之半夏茯苓丸(茯苓、熟地黄各三两,半夏、橘红、细辛、人参、芍药、紫苏、生姜、川芎各一两,苦梗、甘草各半两)以治妊妇恶阻痰逆呕吐之证,其中茯苓与熟地黄各三两,用量最大,此之谓健脾补血共用,脾健能化痰湿,补血又能活痰。《女科》辨痰之法似仿于此,但其又能推陈出新,缩减用药,治以汤剂,可谓更蕴灵性。

2.2.2 肝藏血,疏津液 血与津液均为流动之阴液,均赖肝之疏泄运行。《素问·五藏生成》说:“人卧则血归于肝”,《杂病源流犀烛·肝病源流》[8]云:“肝‘其职主藏血而摄血’”,故血之运行与贮藏与肝密切相关,况肝体阴,为血脏,直需血来濡养。肝又能疏泄津液,《重辑严氏济生方·痰饮论治》[9]云:“人之气贵乎顺,顺则津液流通,绝无痰饮之患。”况主血与津液者主要在脾,而肝木制约脾土以克之,因肝之生理特性为刚脏,易急易动,故在病理上常压制脾土,从而阻碍脾之运化,易使津液阴血停滞,而酿生痰湿。

2.2.3 肺行水,朝百脉 肺有宣发肃降之功,能把脾胃所化之水谷之精向上向外输送至头面诸窍与皮毛肌腠,向下输布至其他脏腑,而水谷之精包括津液与血,津液走三焦,血走脉道,均赖肺气推动,故《素问·经脉别论》云:“食气入胃,浊气归心,淫精于脉。脉气流经,经气归于肺,肺朝百脉,输精于皮毛。毛脉合精,行气于府。府精神明,留于四藏,气归于权衡……”血与津液的输布流通得之于肺,同为一体,若津液代谢失常聚为水湿痰饮,必将影响肺气之力,则血易成瘀成虚,如《女科经纶·妇人经闭属痰塞胞门》[10]中引丹溪言“积痰下流于胞门,闭塞不行……又有痰多占住血海,因而不下者,痰多血虚”;若血虚血瘀不行也将反致肺失推动之力,进而阻碍津液代谢,产生水湿痰饮,正如《太平圣惠方》谓:“夫痰饮者,由血脉壅塞,饮水积聚而不消散,故成痰也。”

2.2.4 肾主水,精化血 肾主藏精,《素问·六节藏象论》云:“肾者,主蛰,封藏之本,精之处也”,清·张璐《张氏医通》[11]云:“精不泄,归精于肝而化清血”,即肾精可化为肝血;肾为先天之本,与后天之本相互资生,即肾精与水谷之精互相既济,两精均可化为血。肾又为水脏,发挥肾阳之功以主气化,津液得气化方可通流周身,合脾土互相制约,防水湿泛滥。精与水同气相求,内蕴血与津液各安之道,安则和,不安则生痰湿,正如《本草求真·痰》谓:“痰之标在脾,而痰之本在肾,盖以脾属后天,肾属先天,凡后天之病,未有不根先天之所致也。”

3 《女科》“补血以去痰湿”治法之运用

3.1 补血以活痰治妊娠中恶 《女科·妊娠中恶》中提到“妊娠中恶”表现为“妇人怀子在身,痰多吐涎,偶遇鬼神祟恶,忽然腹中疼痛,胎向上顶”。傅氏认为此乃无形之痰作祟,并言“人云怪病每起于痰,其信然与”。基于痰扰之病机,结合妇人之体质,遂立“补血活痰”之法,并创消恶安胎汤。方用酒当归一两,酒炒白芍一两,土炒白术五钱,人参三钱,甘草一钱,陈皮五分,天花粉三钱,苏叶一钱,沉香一钱。《傅氏男科·痰嗽门》亦提及治痰必以补气而佐化痰乃有效,在此方中,傅氏巧于变通,补气之时尤重补血,酒当归与酒炒白芍相合共为二两,是白术人参用量的两倍之多,实“血为气之母”之理。且当归为味辛之品,在《本草新编》[12]中记载:“当归是生气生血之圣药,非但补也。血非气不生,气非血不长。当归生气而又生血者,正其气血之两生,所以生血之中而又生气,生气之中而又生血也。”此外,白芍更能入血分而去水气并利膀胱,如《神农本草经疏》[13]记载:“芍药味苦、酸,平……主治邪气腹痛……通顺血脉,缓中,散恶血,逐贼血,去水气,利膀胱大小肠……中恶。”傅氏于此方中用酒炒作为白芍的炮制手段,更增其辛温之力,与白术合用可益脾气,使得辛能透痰外达,温能助痰内化,如《本草约言》谓“白芍药……然酸寒乃收敛之剂,其云可升,须以酒浸用之,以借升发也。酒浸炒,与白术同用,则能补脾”[14]。况人参与白术相须使用,既能健脾益气生血,又能燥湿化痰祛邪。本方总以补为攻,不似治痰而耗其气,动其胎矣。必须补血以活痰,再加以清痰之品,则气血不亏,痰亦宜化矣。

3.2 补肝血以利脾湿治带下 《女科·赤带下》云:“妇人有带下而色红者,似血非血,淋沥不断,所谓赤带也。”傅氏认为赤带属湿致病,湿中夹有火热之象。而带下之病与带脉关系密切,《黄帝内经太素·带脉》言:“足少阴之正,至腘中,别走太阳而合,上至肾,当十四椎,出属带脉”,故带脉与肾相通,而肝肾同居下焦,肝气通于肾,且《难经·二十八难》曰:“带脉者起于季胁回身一周”,可见带脉与肝肾之气相通。傅氏认为妇人忧思损其脾土,郁怒伤其肝木,肝怒则性急失藏血之功,木郁之火又下克脾土,脾土不能运化又夹肝之郁火,致使湿热之气蕴于带脉之间,不藏之血渗于带脉之内,血与湿不能两分,其相合而为赤带。论其首要当治其湿热,而究其湿热之源则需柔肝而培土,但此证脾并未虚之极,全因肝之制而累及脾,故柔肝便可解脾之累。况肝之体在阴,故治法当主补肝之血,则脾湿自利矣。至于泻肝之火,亦不过补血之理,再稍加清肝之品即可。傅氏立于此法,创名方清肝止淋汤,由醋炒白芍一两、酒当归一两、酒炒生地五钱、白面炒阿胶三钱、丹皮三钱、黄柏二钱、牛膝二钱、酒炒香附一钱、红枣十个、小黑豆一两组成,其用更不止于带下。本方妙在纯于治血,如重用白芍、当归各一两,与消恶安胎汤用理相似,而白芍更用以平肝木扶脾土,正如《本草详节·芍药》[15]所谓:“芍药,白者益脾,能于土中泻木。”且根据现代药理学研究,白芍中的有效成分芍药苷有抗炎作用,能够促进肝脏疾病的恢复;当归中所含的当归多糖可用于多种炎症的治疗[16]。可见归芍本就可抗炎,与现代西医认识的带下属炎症相通,而西医消炎药多属寒凉之品易耗人正气,傅氏采用补血法以利湿降火,既能使炎症消失,又不耗气伤血,乃两全之法也。

4 结语

傅山曾在甲申之变后加入道教,“贵柔崇阴”的道教思想对他产生了巨大的影响,这种影响也贯穿到《女科》的诊疗理念之中,其选方用药大多以补益为主,攻伐为轻。“补血以去痰湿”这一治法与《千金方》半夏茯苓丸组方思想相似,实际上符合中医学“塞因塞用”反治的治则,但此法绝不仅限于此,更是傅山精于中医辨治之法的体现,深入学习这一治法必能为现代妇科临床乃至内科临床提供指导,而傅山的辨治规律更值得深入挖掘。