阿尔托与高行健的戏剧语言观比较研究

李 曈

(云南艺术学院 戏剧学院,云南 昆明 650500)

20 世纪80 年代,随着“五四”精神的回归、现代意识的重建,西方现当代各种思潮、流派以及观念译介的流入,使得中国话剧在经历了漫长的低迷与蛰伏期后开始审视和反思如何逃离当下面对的危机与窘境。新时期戏剧在变革中呈现出一副野心蓬勃的姿态,一批形式各异、多元杂糅的探索戏剧登上中国戏剧史的舞台。此时黄佐临先生在广州座谈会上曾发表的《漫谈“戏剧观”》一文在被选择性遗忘了将近20 年后,被重新提起,一场围绕呼唤回归戏剧本体的戏剧观大讨论如火如荼地席卷了全国。西方现代派戏剧理论及剧目的大量引进,为这场新一轮的现代意识重探行为提供了具有启示性的参照文本,中西方在戏剧理念、艺术品格和审美价值等方面开始进行深度交汇和碰撞。

这场庞大的戏剧观争鸣,其实可以看作西方戏剧理论的中国化形态变异,极大地丰盈了中国现代戏剧理论。戏剧家开始尝试打破以往的模式和禁忌,走出单一化戏剧格局,在异质文化语境下通过借鉴与融合建立一种新型话语体系和艺术理念,从而真正实现话剧民族化、现代化的艺术追求。高行健作为探索时期戏剧新模式的实验者,无论是戏剧创作实践还是理论建设,都参与并成为整个探索戏剧革新潮流中非常重要的一部分。梳理高行健的戏剧探索和他竭力追求的“全能的戏剧”,不难发现其中流露着深厚的阿尔托的理念印记。其实在戏剧观讨论中,高行健就曾几次提及阿尔托的戏剧理论,然而彼时的戏剧界尚无法真正领悟和接纳阿尔托的戏剧理想,因而少有人真正注意到高行健的理论提倡,以及他背后的阿尔托。但是高行健对阿尔托的追求并非一味地拿来主义,而是在热衷的基础上添置了个人解读。本文将从两人对戏剧语言艺术概念的扩展层面切入,论证考察阿尔托追求的“整体的戏剧”理想与高行健的“全能的戏剧”其间的相互关系,发现两者的共性与异性。

一、反传统语言

19 世纪后期,现代派文学逐渐意识到语言与真实之间存在某种断裂,即传统的语言文字表达并不能极尽反映人们不断涌动的情感波荡和思想激变,且在一定程度上,语言自身所具备的逻辑和认知体系反而会限制和束缚人的思想表达。这股“反语言”潮流,逐渐蔓延到戏剧界中,西方的语言戏剧因其表达的局限性受到了一批戏剧革新家的质疑和批判。传统的戏剧语言即“台词”,由对白、独白、旁白和画外音构成。戏剧家们认为西方传统戏剧陷入危机正是因为过于相信语言和文字的规章,相信台词,才使其陷入停滞。于是他们开始重新思考和定位语言在戏剧中的地位,寻找新的表达方式。

阿尔托明确指出字词不能表达一切,它们作为一种成形的定板输出,在成为所谓权威的同时妨碍思想,使思想瘫痪。他认为语言无法准确名状人类的微妙情感,人的内心意识是波动的,愈是在情绪复杂的时刻,语言愈是苍白和无力。且对言语的过度依赖,势必会造成思维定势和僵化。他再三强调表达具有虚假性和伪饰性,“一切真实的感情是无法表达的,表达即背叛。表达即掩饰。真正的表达隐藏了它所表现的东西。有声语言阻碍空虚,也阻碍诗意出现在思想中,因此,形象、寓言、掩饰其意图的象征,其对精神的作用是话语分析的明确性所望尘莫及。”[1]阿尔托视戏剧为拯救灵魂的一种途径,认为它应该从被封闭的词句中挣脱出来,去表现一些生命的原初状态和非理性的狂热状态。他试图通过一些决裂和再造,召唤戏剧语言的神奇效力,以激进的反语言来驱使戏剧的完全解放,抵达真实的另一种可能性。于是他否定台词在戏剧中的作用,主张打碎语言、淡化台词,抛弃文学剧本以放弃对语言的崇拜,希望戏剧能摆脱语言以及形式的束缚,并渴望建立一种弱化语言就能实现交流和传达目的的符号体系以实现戏剧的可能。但是阿尔托的反语言并不是绝对禁止,而是“用一种新的,特殊的,不寻常的方式使用语言;使语言恢复有形震荡的潜力;使语言分裂,并积极地在空中扩展。”[2]

高行健深受阿尔托的启发,反对将话剧桎梏为一种仅靠说话的语言艺术,并认为这一种陈旧迂腐的观念,是对戏剧的片面认知和狭隘理解。高行健的反传统语言,是积极尝试和探索阿尔托所设想的“用绝对具体的方式掌握声调,是声调恢复真正撕碎或者表现什么东西的能力,用新的方式挖掘话语的表现维度”[3]。他认为“剧场里的语言既然是一种有声的语言,完全可以像对待音乐一样来加以研究”[4],音乐所具有的一切表现力,戏剧语言也同样可以达到和实现,于是他将传统的对白式语言转化为一种舞台表现手段,将音乐的多声部彻底引入戏剧,构成了交响乐式的复调语言,用新的方式割裂、自由拼贴或创新语言符号的能指与所指。《车站》被高行健称为带有实验性质的多声部戏剧,在其中多次出现了演员各为独立声部,各自发声却不产生交流的无关联话语,而且各个声部之间强弱不同,配合一个主旋律。同时又引入奏鸣和回旋两种曲式,像乐队指挥一般进行声部处理,组成了和谐与突兀并存的多声部共奏。他指出这部戏中存在“一,两组以上毫不相干的对话互相穿插,然后再衔接到一起;二,两个以上的人物同时各自说各自的心思,类似重唱;三,众多人物讲话时错位拉开又部分重叠;四,以一个人物的语言作为主旋律,其他两个人物的语言则用类似和声的方式来陪衬;五,两组对话和一个自言自语的独白平行地进行构成对比形式的复调;六,七个声部中,由三个声部的不断衔接构成主旋律,其他四个声部则平行地构成衬腔式的复调;七,在人物的语言好几个声部进行的同时,用音乐来同他们进行对比,形成一种更为复杂的复调形式。”[5]几种音乐曲式结构同时出现在一出戏剧里,使得舞台上的戏剧逃脱出了传统的语言限制,成为多重奏鸣曲,从而构成一种自由的宏大的叙事基调。

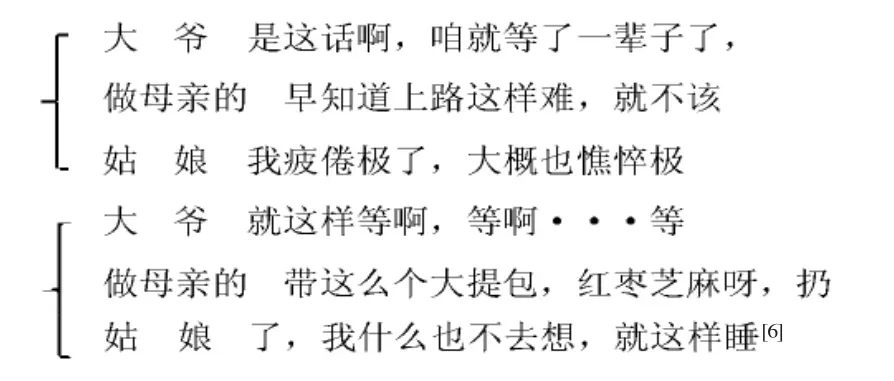

例如等车的人们发现等待多时也是徒劳无益,马主任和戴眼镜的提出放弃等待离开时,其他三人又陷入了“自说自话”的状态:

其中等车的人们终于发现车站已经废弃,公交不停站时,演员跳脱出各自的角色,七个人同时开口说话,穿插串联在一起,组成一组。

除了《车站》之外,高行健在其他创作中也做了多声部语言的尝试,诸多实验可以看出,他在竭力摆脱传统语言和以往形式对戏剧艺术的束缚,但并不是决绝地抛弃传统语言,而是进行一种多元化处理,以新颖的语言形式来丰富戏剧的表现手段,并增加戏剧的厚重感。

阿尔托意在冲破舞台的极度凝视,戏剧应该被作为一种癫狂的体验进而呈现出流动化的意识世界。意识常常涉及虚无和变化,于是文字在进行注解时就显得过于乏力。也基于此,他贬低字词的作用,终身致力于发明和创造一套新的符号体系来帮助人实现与自然力量、超自然力量的沟通。高行健推崇的是重新发现戏剧语言的自由,用音乐曲式的方式来处理,进而突破语言的固有规范。阿尔托与高行健对戏剧艺术语言概念的尝试和外拓,表明戏剧的语言表现力是无穷无尽的,戏剧不能停留在只依靠台词语言为中心的维度,它需要捡回许多已经丧失了近一个世纪的艺术手段,重新编码事物联系,大胆尝试。

二、强调活的语言:演员

“人物只有在舞台上变成角色,才活起来,剧中人物的形象无法同扮演的演员分开,只有当这人物变成活生生的舞台形象的时候才得以实现。”[8]戏剧本质是一种具有直观性的肉体艺术。戏剧作为一种表演艺术,需要借由演员在舞台上作为一种“活的生命语言”来塑造角色形象,讲述故事,通过直接诉诸观众的视觉与听觉来调动观众的心理期待。阿尔托在综合了东方的肢体戏剧和西方的心理戏剧之后,提出了身体表演观:“舞台这个场所,是身体的、具体的,需要加以填满,要让它说它自己具体的语言。这种具体语言,是针对感官的,独立于话语之外,应先满足感官。有感官的诗,就像有文字的诗。而我说的这种具体的、身体的语言,只有当他传达的思想不受制于有声语言时,才是真正的戏剧。”[9]他认为绝对的精神就是绝对的肉体,戏剧因具体的物质和可见的形体而抽象。表演就应该把各种身体表现形态的可能性结合起来,演员要掌握把身体各个部位灵活调度的技巧,然后在舞台上把自己的真实状态和本能欲念通过自我的身体,物化为外在形态。“如果说,传统的表演技巧是告诉演员如何以假乱真,真实地再现角色;那么,在阿尔托这里,最根本的表演技巧就是学会在真正的灵魂未离开身体前,呈现身体。”[10]也就是说,阿尔托更加注重身体的整体表演。在他看来,身体是精神意志的物化形态,演员的身体作为意识接收再输出的中转媒介,和情感存在着联结关系,甚至可以说它们原本就是一体的。这就如同中国针灸一般,人体经络阴阳相贯,内外相通。每个穴位都有相对应的器官,彼此之间连通维系着体表之间、内脏之间以及体表与内脏之间的运转。戏剧的表演也应当如此,身体在受到刺激后也应该立即表现出相关的情绪反应,“演员有一种感情的肌肉组织,它与感情在身体上的定位相适应。”[11]而“认识身体上的部位,就是重建神奇的连锁关系”[12]。演员的身体成为一个身心合一的庞大的表意系统,借助身体不同的部位,释放不同的情感反应,从而将不可言说的心理活动以视觉化的身体符号展现在舞台上。在阿尔托这里,演员应该掌握的表演技巧是回到生命的最初状态,寻找身体的下意识反应,学会在真正的灵魂未离开身体前,呈现身体。于是演员在舞台上不是塑造角色,而是表现真实的自己。

高行健同样认为戏剧这门艺术的关键在于演员的表演。戏剧是完全建立在表演上的,演员通过自己的表演将剧本中的文学形象化为有血有肉的舞台形象,从而成为戏剧舞台语言构成的关键要素。他强调现代戏剧必须要重视演员的表演,正是这种不可复制的当下性和现时性,构成了剧场的魅力,一定程度上演员才是舞台的主人。他强调:“回到表演,回到演员才是戏剧艺术的长久之计,因为戏剧最可看的还是人,回到舞台上的人性和人情。千种风流,万般变化,总也看不尽,看不透,令人着迷的还是舞台上的演员。”[13]高行健吸收了阿尔托的完全戏剧的理论,要求打造一种具有综合性的全能戏剧。而他所寻求的这种全能戏剧,首先强调要研究演员,只有找到与之相应的表演方法,才能创作出鲜明的舞台形象。在戏剧实践中,他重视演员的表演技巧,并提出戏剧需要一种“全能演员”,也就是唱念做打样样精通的演员,“简单来说,全能演员就是能唱、能舞、能发挥多种的表演技能,不只有台词的功夫,还有形体的表现力。全能演员的要求更高不只是语言的艺术,如果进而把声音、节奏、品位再同姿态、身段、步伐、手势和眼神这些表演手段结合起来,该多么生动有力。”[14]高行健本人受到中国传统戏曲的影响颇深,于是他在阿尔托的基础上将戏曲的表演观加以糅合,提出了演员的三重性。他认为,在演员与角色之间,还有个过渡阶段,表演艺术并非只是这两者的关系,演员个人在进入角色之前还有个身体和心理准备阶段,从他日常生活的状态中解脱出来,将自我净化,身体松弛而精神集中,随时准备投入扮演,实际上存在三重关系。高行健把这中介的过渡,亦即净化自我的过程,称之为中性演员的状态。对表演艺术的这种认识,他称之表演的三重性,表演就在于如何去处理我——中性演员——角色这三者之间的关系。[15]演员在进入角色之前,是作为一个拥有独特生命体验的个体存在的,这个真实的自我有鲜明的声音、个人化的行为举止和一套日常生活习惯,是演员与角色的中间过渡状态。演员在进入角色之前,把自我痕迹全然抹去,掩盖掉个人化的属性,全身心地净化忘我进而成为角色。这三重身份共同加持在一个人身上,戏剧就具有了弹性。

阿尔托与高行健都意识到演员是戏剧的“活的语言”,艺术的幻想和表露总归需要借助“语言”承载,而演员作为戏剧艺术的鲜活实体,来外化真实心理和意图,其实是戏剧观念的一个集中体现。而在某种程度上,强调演员的重要性,其实是在呼唤一种纯粹的形体语言的复归,形体所带来的能量冲击往往要比语言构成的诗意力量具有更直接的颠覆震荡。

三、综合性的剧场语言

阿尔托理想中的戏剧是一种实现人类灵魂自我拯救的特殊仪式,在仪式中人们集体被催眠,陷入某种混沌狂热的精神状态里,在其中挣脱掉俗世的牵绊和束缚,从而暴露内里最真实隐秘的本能和冲动。戏剧成了剧场里一场集体被“卡塔西斯”的仪式,人们聚集在一起共同接受这场精神洗礼,打碎自我后再实现重造。阿尔托于1931 年观看了巴厘剧团(Bali Theatre)的演出后,发现古老的东方戏剧完好地保存了一套由姿态、手势、眼神、动作、呼喊、面具、音乐等共同组合而成的表意符号体系。这种客观具体的戏剧语言不同于西方现代人的言语习惯,是一种无拘无束的表达,它在形式上回归到本质的物质层面,这种前语言更像是一种原始的仪式语言。它具有直接的、想象的作用力,可以和谐着剧场空间中一切被用来展开戏剧行动的手段,而最终构成一套完备的整体语言。通过这种综合性的语言,戏剧可以对人类精神产生某种效力。这契合了阿尔托一贯主张的,戏剧的领域不是心理的,而是造型的和物理的理念。他认为这种整体语言具有普遍性,可以弥补现代人内心与肉体尖锐的冲突与分裂,也只有这种整体语言才能表现比生活更真实的戏剧。他的语义系统里包含了有声语言和无声语言,其中有声语言指涉音乐、歌咏、叫喊、咒语、噪声等一切声响,无声语言包括演员的形体动作、服装、化妆、灯光、气味、道具、假人、绘画等一切舞台语汇。声形两套系统交织在一起,组合成具有强攻击性的激情发泄,使观众在剧场里直面环绕的感官暴力。经过编码系统的重新整合,舞台语言汇聚成一体,建立在这种模式上的戏剧隐含着一种穿过死亡的再生,但是必须要强调的是,这不仅是戏剧的再生,而且也是真实的生活的剧场性再生。

高行健深谙戏剧是剧场里的艺术,只有综合驾驭剧场里的一切语言,戏剧才能完全释放其生命力。于是高行健将舞台上所有的在场糅合在一起,组建起一种此起彼伏的多元化复调式语言。他在《我的戏剧观》一文中表示,原始宗教仪式中的面具、歌舞与民间说唱,耍嘴皮子的相声和拼气力的相扑,乃至于傀儡、影子、魔术与杂技都可以入戏。现代戏剧在发展过程中逐渐丧失了某些古老的艺术形式和手段,而现今应当捡回这些失去了的东西。他试图恢复原始戏剧的综合性,引入多种艺术手段,同时从中国传统戏曲的基本观念出发,主张把歌舞、音乐、哑剧、面具、木偶、魔术,也包括武打和杂耍,都请回剧场里来,恢复和强调戏剧的这种剧场性。综合性的剧场语言构成宏大的叙事基调,如同咒语一般带有些许魔力,戏剧不再桎梏于传统的“三一律”里,不再以单调的“传道者”身份屏障于“第四堵墙”后。在《野人》中,高行健进行了这种复调剧场语言的尝试。在《对野人演出的说明与建议》中他坦言:“这部戏不仅语言是多声部的,语言同音乐和音响也形成某种多声部结构,甚至于同画面形成对位。正如交响乐追求的是一个总体的音乐形象一样,本剧也企图追求一种总体的演出效果,而剧中所要表达的思想也通过复调的、多声的对比与反复再现来体现。”“本剧在试验语言和音响的多声部的同时,又强调视觉形象的鲜明。并且通过舞蹈、音响和回忆的场面的重叠来构成多层次的视觉形象。”[16]

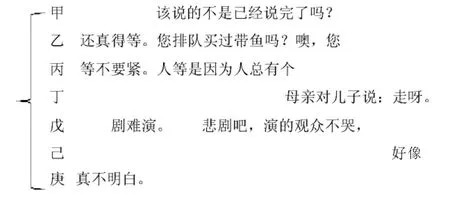

例如第二章生态学家伏案写作,老歌师同时出现在舞台深处,而后生态学家消失,原始人则于舞台前方出现。

生态学家的声音(缓慢地)

人类区别于其他动物的重要标志,就在于不是被动地去适应自然,而是有目的地去改造自然以适合于自己的需要。人类之所以发展到今天成为主宰地球的庞大的生物种群,正是同大自然长期不懈地进行顽强斗争的结果——

(同时,在舞台深处,一个高台子上,显现出老歌师,正擂着一面大鼓,身上披挂着一串铜铃,这声音也逐渐响起来。)

老歌师(唱)

你问的是这部开天辟地的黑暗传?

要问天怎么开的?地怎么分?

你且听我与你道个分明。

今天不唱别的,就单盘这条古根,

说的是那时候无天,无地,无日,无月,无星辰

上下左右,四面八方,一片黑暗与混沌。

盘古他就生在混沌中,

无父无母自长成。

(舞台前沿,在生态学家消失的同时,缓缓地爬起来了一个断发文身,腰间围着粗麻布片,戴着玉石耳坠的原始人,手上举起了一把用皮条捆在棍棒上打磨得光滑的石斧。)[17]

随后,一众演员跳出剧中角色,开始指控人类对自然的无止境掠夺,继而戴着面具饰演的伐木者们上场,在多种声响的混合中跳舞:

[伐木者上,一律戴着同样的一个中性表情的面具,踏着舞步,以原始人为中心,围成圆圈,做砍伐着一棵巨树状。

崩!崩!崩!崩!崩!崩!崩!

巨树躯干第一声折裂声哎——哑!这是一种撕心断肠的惨痛的声响,是一个生命垂危时的呼喊。

崩!崩!崩!崩!崩!崩!

老歌师(高亢地喊着唱着)

乾坤暗暗如同一个鸡蛋,

迷迷蒙蒙几千几万层,

那盘古抡起了开天辟地斧,

呼隆隆哗啦啦惊雷滚滚啊八面生风,

清气上升就成就了天,

浊气下沉就生成了地,

阴阳两合便雨水淋淋万物生。

[树的躯干一声紧似一声的撕裂声:

炸炸炸炸炸炸炸炸炸——

伐木者们四散逃下,巨树轰然倒地,一声被窒息了的人的叫喊声。原始人仰倒,消失。

静场,音乐中有一个极短的休止。男女演员们在舞台上下各处出现,即刻又响起了伐木舞的隐约的节奏和越来越响的锯子、电锯、拖拉机、柴油载重卡车的声响,老歌师的歌声也变得极其遥远了,只能隐约听见那沙哑的嗓音。[18]

所有的混响随着演员的朗诵声戛然而止,此刻舞台视像又呈现出了直观的画面对立:

[全部音响和画面都消失了,重新显现的是伏在方桌上睡着了的生态学家。灯已经快没油了,只剩下微弱的光。他左右两边,一边是幺妹子的身影,另一边是芳的身影。幺妹子正冲他喊着“胆小鬼!胆小鬼!”芳在诉说“你根本不懂得一个女人的心……”但是都没有声音,听得见的只是山泉的潺潺流水声。[19]

在实践了语言的多声部尝试后,高行健在语言的复调基础上加以剧场音响和舞台视像做多声部的结合处理。将音乐的多声部织体形式全然用于戏剧当中,在静默的三维空间里将视效和听效做到极致动态。于是在他的戏剧里,既有人物角色以及跳出角色的演员的多声部对话表演,也有民歌、音响的多声部共奏,还有视像上的舞蹈、影像和回忆的场景构成多层次的重叠共相。偶尔几个人物之间的交流和发声构成一组语言的多声部,偶尔穿插音乐与语言的共同应和,不时又传来音响的多声部共振,形成听觉上的多声部。又或者是由舞台的空间部署、人物角色的动作和灯光道具等构成视觉形象上的多声部。在戏剧舞台上,视听相互配合,形成强弱有别、层次不同的多元化复调。对比与差异满盈在戏剧之间,成为不可言说的象征符号,从而引导观众克服语言障碍,一起趋向最为广袤的言外空间,使戏剧的表现形式更加流动,更加宽阔。

阿尔托的整体语言观乃至戏剧观投射了许多自我体验和情感认知的转换。在他的理念中,戏剧应该是非娱乐取向的,形式上可以完全随性自由,但目的终途却必须是严肃的,是带有宗教意图的形而上学。高行健的多元化复调语言认为戏剧振作的力量源头依然来自它跳动不息的原始生命力。戏剧需要找回它曾经的原动力来摆脱当下所面临的困顿。戏剧没有任何规则限定,它只是一种过程,而追根溯源的过程,亦是走向现代重生的过程。

四、结语

“阿尔托就是试图通过恢复一种介乎姿态和思维之间的独特戏剧语言,来摆脱戏剧对剧本和对白的依附,把法国戏剧从过分注重文辞修饰的僵化状态中解放出来。高行健等中国探索戏剧家,由于对戏曲传统的熟稔,可以驾轻就熟、游刃有余地捡回演员的双重身份以及脸谱、唱念做打等戏剧手段,顺利地超越戏剧对白的通常局限。”[20]阿尔托狂热独行的戏剧追求,与高行健旗帜鲜明的戏剧探索是东西方跨越疆界与时空的遥遥相望。从台词到表演再到剧场的复归,不仅仅是关于戏剧语言艺术的概念扩展,也是关于戏剧本体和戏剧观念的在场与追寻。戏剧是过程,也是变化、是对比、是发现、是惊奇,也是建立在理解性上的极致自由。两位戏剧家想做的并不是帮助观众建立某种世界观,而是带着所有人陷入一场真实的追问里,这种凛冽的诘问是将残酷与温和消解与折中后的,不疾不徐,有的放矢地探求某种意义,寻找某些精神出路,去拥抱戏剧的宽宥。