抗战时期杨涵木刻创作思想研究

张彩虹

(南通大学 艺术学院,江苏 南通 226000)

杨涵(1920—2014),浙江温州人,自幼成长于工匠家庭。父亲是铁匠,外祖父是木匠,在打铁炉旁长大的经历为其打下了良好的版画创作基础。杨涵少时因受到鲁迅新兴木刻运动的影响,于1939 年参加革命,1940 年加入中国共产党,同年,进入浙江战时木刻研究会开始真正走上木刻创作道路。1943 年加入新四军,正式成为一名军队文艺工作者。从1940 年学习木刻到1945 年抗日战争胜利是中国革命极为重要的一段时期,也是杨涵木刻创作之路的早期阶段。短短五年间,杨涵用画笔和刻刀作为武器,创作了大量反映战争场景和农村生活的木刻作品,为新四军的宣传工作发挥了重要作用。在这一时期,杨涵也确定了以现实生活为创作源泉,以现实主义为创作手法,以民族化为表现形式的木刻创作思想,围绕这三个维度开展创作,杨涵的木刻作品获得了华中抗日根据地军民的广泛喜爱。

一、以现实生活为创作源泉

抗战时期,杨涵的木刻创作是紧紧围绕现实生活开展的。一方面,是以杨涵为代表的华中抗日根据地的文艺工作者贯彻了毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话精神。1942 年5 月,毛泽东在延安文艺座谈会上首先提出的问题就是文艺工作者的立场问题,明确表示文艺工作者要站在无产阶级和人民大众的立场上进行创作。文艺的根本问题和原则问题就是“文艺为什么人”的问题。在中国革命生死存亡的关键时期,文艺宣传工作肩负着发动群众、鼓舞士气的重要作用。因此,文艺战线要和军事战线并重,必须要有针对性,不能再广泛地面向普罗大众,而是重点针对“工农兵”这一群体。毛泽东在延安文艺座谈会上明确指出:“文艺作品在根据地的接受者,是工农兵以及革命的干部。”[1]延安文艺座谈会召开后,在1942 年6 月开启了全党范围的整风运动。整风运动的目的是要将仍然带有小资产阶级思想的艺术家彻底改造成为无产阶级服务的文艺工作者。于是,伴随着整风运动,陕甘宁抗日根据地进行了轰轰烈烈的文化下乡运动。文艺作品既然是要给“工农兵”看,那么文艺创作者首先就是了解他们,熟悉他们的生活和审美需求。因此,文艺工作者只有真正深入农村,走进工农兵的生活,才能激发创作灵感。这也体现了毛泽东在延安文艺座谈会上提出的文艺的“源”与“流”的问题。人民生活“是一切文学艺术的取之不尽、用之不竭的唯一的源泉”。[2]因延安文艺座谈会的召开以及陕甘宁抗日根据地文化下乡运动的深入开展,华中抗日根据地在延安文艺工作的发展态势影响下,也开始积极贯彻“文艺为工农兵服务”的方针。作为新四军文艺工作者的杨涵后来在《战火中的版画创作》一文中描述了当时在农村的创作生活。“每在午饭后,抓紧时间到村头、河边画速写,观察生活……晚饭后,在夏令时间,夕阳未落,农民尚未收工,农妇尚在屋前屋后及打麦场上劳动,正是我速写与观察农民劳动生活的大好时机”。[3]杨涵在创作过程中对于现实生活素材的强烈渴求与毛泽东的文艺方针恰好高度契合。

另一方面,杨涵以现实生活为创作源泉与他身处的环境密切相关。当时的华中战场上日军不断进行侵袭、围剿,文艺工作者和新四军战士一样也要经常被迫转移,他们的创作环境与延安地区大不相同,经常亲历战斗,四处辗转。此外,杨涵在1943年担任新四军《苏中报》的专职木刻员,1945 年成为《苏中画报》的编辑。他的工作需要经常前往战斗一线进行采访,收集第一手资料,再刻成画面出版,从而达到及时传播新四军作战信息,宣传战士英勇作战的目的。杨涵认为,亲历战斗,借宿在当地老乡家里同吃同住的这些经历都给了他最真切的生活体验,成为其木刻创作的思想源泉。“创作非常自由,创作题材的领域非常广阔。农村、部队、前线、后方,处处有生活……”[4]于是,他创作了《晒盐》《罱泥》《车水》等一系列具有华中抗日根据地农村生产生活特色的木刻作品。特别是在1943年,杨涵跟随《苏中报》来到三仓河(现盐城市东台市)东南边的一个盐民村,在那里他见到了新四军反“扫荡”胜利之后,盐民们恢复生产的祥和情景,于是他有感而发创作了两幅《晒盐》。

第一幅《晒盐》(图1)描绘的是茫茫无际的海边滩涂上六位盐民分工合作的情景,有的将吸附海盐的草木灰一一铺满盐场,近处的一位盐民动作熟练地将盐铺开,中间的盐民正用扁担来回挑盐,远处是辽阔的海滩。尽管作品的尺寸很小,但杨涵却营造出一望无际的广阔之感,也映衬出新四军在反“扫荡”获得胜利之后盐民们对于美好前景的憧憬与展望。第二幅《晒盐》(图2)不再采用第一幅的远景大场面布局,而是通过一个典型人物反映晒盐的工作状态,近景中一位盐民正在将扁担中的盐认真缓慢地铺在地上,远处是众多盐民们忙碌的身影。杨涵通过典型的“近大远小”的画面处理方式,只表现一个盐民的劳动状态,主次分明,突出典型。杨涵后来谈到这两件作品时曾经发出这样的感慨:“我为什么两次刻《晒盐》呢?感到敌后有如此安定的生活,没有身历其境的人,简直是不可想象的。”[5]两幅《晒盐》虽没有激烈的战斗画面,但都是来自杨涵亲眼所见最真实的农民晒盐场景,正因为真实,所以画面中传递出的平静祥和才格外动人。1944 年《苏中报》驻扎在宝应期间,杨涵等人经常吃过午饭坐在村头或农民家门口观察农民的劳动日常,晚上再加班整理素材进行刻画。正是杨涵与农民真正生活在一起,切实感受农民的生活状态和思想情感,才能创作出如此贴合苏中农村生活实际,鼓舞人心的作品。杨涵曾深情地谈道:“苏中农村,是我创作课堂,苏中军民是我良师益友。生活与造化鼓励我,充满着创作活力。”[6]1944 年,杨涵创作的《为房东小姑娘画像》描绘了一位新四军战士手拿铅笔坐在院子里为篱笆旁的一个小姑娘画像的生动场景。画面中的战士形象正是杨涵本人,他在田间地头创作时经常引起儿童好奇地围观,孩子们也就顺其自然成了他的“模特儿”。杨涵手下一幅幅军民鱼水情的动人画面不断地拉近着人民群众与新四军部队的心理距离。在杨涵的木刻创作思想中,他始终认为根据地的现实生活是激发创作的重要源泉,是现实生活塑造了他的灵魂,锻造了他的作品。正如毛泽东的文艺思想所揭示的,生活才是艺术创作的不竭源泉,这也成为杨涵的木刻创作理念。同样是“以现实生活为创作源泉”的创作思想,以杨涵为代表的华中抗日根据地上的木刻创作却与陕甘宁抗日根据地有所差别。这正是由于文艺创作者在深入生活的过程中面对不同的环境造成。杨涵的《晒盐》《罱泥》《车水》中表现的内容是只有在华中抗日根据地水网密集地区才能出现的场景。而同一时期,陕甘宁抗日根据地上呈现的是《延安风景》《牛犋变工队》等表现黄土高原上农民拉犁种地的劳动场景,具有浓郁的陕北地域特征。因此,更加能够证明当时文艺工作者是真正走进了“工农兵”的现实生活的,所以表现的题材并不是千篇一律,而是各具特点。只有以现实生活为素材创作的木刻作品,才能反过来感动人民,鼓舞人民,这也是杨涵能够创作出大量优秀木刻作品并获得根据地人民喜爱的关键。

图1 《晒盐(一)》

图2 《晒盐(二)》

二、以现实主义为创作手法

现实主义是杨涵在抗战时期的木刻创作中一以贯之的创作手法,也是中国共产党在领导左翼文艺运动时就坚持的创作手法。一直到后来各个抗日民主根据地的文艺创作都坚持了现实主义的创作手法。但是,革命时期提倡的现实主义创作并不包含表现纯粹自然风光的现实主义,这是因为1942 年在延安的一场“马蒂斯之争”。1942 年2月,庄言、焦心河等人在前往黄河前线慰问官兵的路上被乡野风光打动创作了多幅油画、水彩作品。

5 月,慰问团回到延安并举办画展,但是这场画展却引起了巨大的争议。很多人认为前线战士正在浴血奋战,后方的文艺工作者却醉心色彩,只关注自然风光是相当不合时宜的,强烈反对马蒂斯、毕加索等人只注重形式、色彩的绘画风格,并主张要用黑白分明的木刻形式表现革命内容。这是由于当时中共中央认为文艺要为政治服务,而现实主义既能反映现实又能改造现实,是为政治服务的最佳创作手法。因此,这场争论后来影响了延安“鲁艺”的教育体制建设,也影响了远在华中抗日根据地的艺术创作。华中抗日根据地的新四军文艺工作者与延安地区还有所不同,具有广泛性和复杂性的特点。有的文艺工作者曾经从事过文艺工作,有的则是从部队战士、根据地周边群众以及青年学生中吸收而来,他们之前从未进行过文艺创作。因此,在他们加入新四军的文艺队伍之后,学校或团体组织对他们进行了马克思主义思想的熏陶。马克思主义认为的现实主义是要能反映社会的,并且还要在反映现实生活之上揭示社会最深层的本质规律。这样的现实主义正好符合了中共中央对文艺创作为政治服务的要求。在中国革命的紧要关头,抗日战争的关键时期,文艺工作者就应该站出来运用现实主义的创作手法,揭示中国革命必然成功,抗日战争必将胜利的社会本质,从而鼓舞人民奋起抗争。因此,在多重因素的影响下现实主义创作手法在华中抗日根据地的艺术创作中也得以迅速确立。以新四军军长陈毅、政治部主任刘少奇为代表的新四军主要领导极为重视文艺的战斗作用,新四军的文艺路线逐渐提高到与军事路线并重的地位。要发挥文艺的战斗性,就要通过最贴近“工农兵”战斗和生活的内容,运用现实主义的创作手法,传递中国共产党的路线、方针、政策,激起民众的抗战热情。杨涵作为新四军部队中的一位文艺工作者,又是《苏中报》的编辑,在他的木刻创作思想中,一直坚信自己的木刻作品是要为党和人民服务的。“我的创作……客观要求与主观愿望是一致的,都是打倒日本侵略者,为民族解放,为人民民主,为国家独立”。[7]他认为,抗战时期木刻创作的最终目的就是运用现实主义的手法反映前线作战情况,以及中国共产党领导下根据地的积极状态,以此表现新四军战士的英勇无畏,党的正确领导,从而鼓舞抗日根据地军民的士气,这也是新四军文艺路线要反映的本质。

1944 年3 月5 日至6 日,在淮安地区发动了车桥战役,芦家滩伏击战是其中的重要组成部分。新四军在车桥战役中获得重大胜利,振奋人心。于是,杨涵在1944 年创作了木刻作品《车桥战役芦家滩伏击战》,画面中日军有的惊恐万分,有的倒地不起,而新四军战士振臂高呼,欢庆战斗胜利。当1945 年沙沟战斗结束后,杨涵又创作出了《沙沟登陆战》(图3)和《占领滩头阵地》(图4)。“1945年2 月22 日……打响了沙沟攻坚战。作为战地创作员,杨涵在战斗即将结束时,从报社所在地宝应射阳湖镇赶到了沙沟……看到满街押送的俘兵缩颈垂头,沙沟群众协助部队打扫战场拆毁敌人攻势的场景,杨涵兴奋极了,立即对参战指战员及民工进行采访”。[8]在采访中,战士和农民纷纷向其描述当时的战斗情景:战斗发生在半夜,加之沙沟一带水网密布,只能靠小船发起登陆,新四军战士们出其不意、南北夹击取得了战争的全面胜利。一位船工向杨涵形容当时几百艘作战小船像乌鸦一样蜂拥而上,这样生动的描述让杨涵一下子有了画面感。他在两件作品中都大量运用阴刻手法,画面呈现以黑色为主的色彩基调,暗示战斗的时间发生在深夜,又通过细密的线条表现当时狂风骤雨的环境和战斗的紧张激烈。尽管两幅画面的尺寸只有火柴盒大小,但杨涵却能将战士有力的动作,高声的呐喊,敌人的哀号等都刻画得真实生动。无论是《车桥战役芦家滩伏击战》还是《沙沟登陆战》《占领滩头阵地》,杨涵都采用现实主义的创作手法适当加以夸张渲染,描绘新四军战士在激烈战斗中英勇顽强的精神状态,激发人民群众对新四军战斗胜利的喜悦之情,揭示抗日战争必将走向胜利的本质,向抗日根据地军民传递战争必胜的信念。1944 年,杨涵创作了木刻作品《帮助贫农拉犁》,作品描绘的是一位新四军战士和一位农民在广阔的平原上一起拉犁播种的画面。这幅场景源于1944 年到1945 年间,苏中、苏北地区在新四军的带动下开展的生产运动。杨涵创作这幅作品的目的是表现新四军上到领导干部,下到普通士兵积极帮助农民劳作的状态,从而鼓励农民发展生产。同年,杨涵还创作了《劳武结合》,画面中有人在劳作,有人在指挥训练,营造了繁忙的农村景象。这件作品的创作背景是抗日战争时期中国共产党在抗日根据地实施的一面搞生产劳动,一面搞军事训练的军民政策。杨涵用现实主义的手法刻画农村一派积极向上、热火朝天的场面,本质上是为了政治宣传的目的。“我不善于用漫画的手法去击中敌人,但我却现实地去描绘抗日根据地明朗的天空,安定的生活,鱼水的感情,必胜的信心,使人民看到高兴,使敌人看到害怕”。[9]杨涵的这句话深刻反映了抗战时期文艺工作者坚守马克思主义的现实主义创作手法传递战斗信心,打击敌人,为抗战胜利服务的思想。在这种创作思想指导下杨涵呈现的现实主义木刻版画作品,为我们留下了军民团结友爱,战士英勇战斗的珍贵历史图像。

图3 《沙沟登陆战》

图4 《占领滩头阵地》

三、以民族化为表现形式

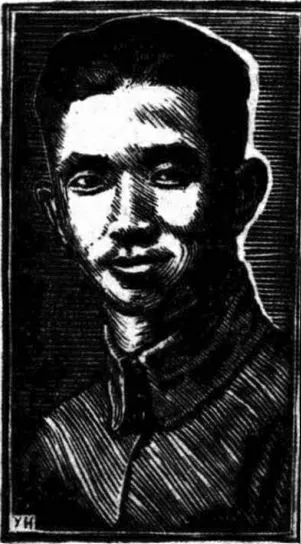

抗战时期,杨涵在木刻版画创作过程中向民族化形式转变的原因之一是毛泽东在20 世纪三四十年代开始对民族文化遗产的重视和提倡。在1938 年召开的六届六中全会上毛泽东作了《中国共产党在民族战争中的地位》的报告:“洋八股必须废止,空洞抽象的调头必须少唱,教条主义必须休息,而代之以新鲜活泼的、为中国老百姓所喜闻乐见的中国作风与中国气派。”[10]1940 年毛泽东在《新民主主义论》中提出:“中国文化应有自己的形式,这就是民族形式。”[11]1942 年延安文艺座谈会上毛泽东谈道:“对于过去时代的文艺形式,我们也并不拒绝利用,但这些旧形式到了我们手里,给了改造,加进了新内容,也就变成革命的为人民服务的东西了。”[12]杨涵木刻表现形式向民族化转变的另一个重要原因是其在深入“工农兵”现实生活过程中了解到“工农兵”的审美需要之后,自发地转变。“我原是学苏联木刻的,喜用细线组织阴部,后来,尽力使人物面目刻得明朗,少用线条”。[13]1931 年“九一八事变”爆发,中国身处水深火热之中,鲁迅为宣传革命,发起新兴木刻运动,将德国画家梅斐尔德、凯绥·珂勒惠支以及苏联的毕斯卡莱夫等人的版画引进中国。杨涵的木刻版画之路首先学习的正是这些欧洲、苏联版画家的作品。但是,西方的版画喜爱运用细密的排线塑造光影效果,这样的风格在中国农村却遭遇了“水土不服”,被农民称作“阴阳脸”。杨涵因工作需要长期与华中抗日根据地军民生活在一起,广大人民群众的审美需求成为他木刻创作的前进方向。“农民看画,喜欢画面干净明朗,如把人物脸部刻出阴影线条,他们叫作‘阴阳脸’,不喜欢”。[14]杨涵认为,身为新四军的文艺工作者,人民群众的审美需要才是指引创作的关键,文艺作品要始终向人民靠拢。因此,思想一变,作品风格随之转变。纵观1943 年到1945 年之间杨涵刻画的一系列人物头像可以看出,他在有意识地减少画面中短促、细密线条的使用。1943 年的《新四军一师师长粟裕像》(图5)是杨涵刻画新四军领导人的重要木刻作品之一,在这件作品中带有明显苏联木刻的风格。画面采用大面积阴刻,只留人物额头、两颊、下颌三处为阳刻,背景和人物的衣服都运用细密的排线,作品整体色调较为昏暗,将年轻的新四军一师师长粟裕的形象刻画得严肃、坚毅。1944 年的《海门民兵队长龚三友像》运用苏联版画典型的四分之三侧面人像刻画形式,整幅画面通过阴刻手法用细密的线条塑造而成,人物形象显得朴实、深沉。但是,从1944 年的《毛泽东像》(图6)和《苏中妇女代表》可以看出杨涵木刻表现形式的转变。两件作品画面的三分之二都开始采用阳刻手法,人物面部尽量用单线刻画,服装也趋于简洁,画面开始呈现简洁明朗之感。其中《毛泽东像》是最为突出的作品,杨涵运用极为简洁的线条寥寥几笔就将领袖毛泽东的眼神刻画得坚毅深邃。人物面部全部采用阳刻手法,只对头发和脖颈处进行简单的阴刻描绘,画面整体基调较之前的作品有了明显变化,简洁明亮,重点突出,带有民间剪纸的风格。杨涵曾说:“画面上的多,未必显得‘多’。”[15]在杨涵的木刻思想中,画面并不一定是越复杂越成功,真正的成功是用简洁的刻画表现出以一当十的效果,而具有民族风格的艺术表现形式例如民间剪纸中简洁的粗线条,都可以营造出中国画中“计白当黑”的效果。

图5 《新四军一师师长粟裕像》

图6 《毛泽东像》

杨涵认为自己在新四军的创作是极为自由的,无论是苏联版画形式还是民族形式都可以大胆运用,但他与人民始终站在一起,是人民群众中的一分子,反映的是人民的心声,于是他坚定地选择了民族形式。回顾杨涵在抗战时期的木刻创作之路,他的民族化木刻方向一方面源于延安发出的“文艺为工农兵服务”的指示,另一方面,他在华中抗日根据地接受的民间生活滋养才是造成他毅然转型的关键。杨涵的木刻是从华中抗日根据地广大人民群众中成长起来的,他借住在当地老乡家里,在画报社的出版工作需要他每天到战斗前线和田间地头采访,收集资料,观察生活。正是在融入人民生活的过程中,杨涵的木刻走向民族化、大众化成为自然而然的一种趋势。尽管透过杨涵的木刻作品也可以发现,华中抗日根据地的木刻创作相比于陕甘宁抗日根据地,呈现出转型缓慢,相对滞后的特点。这是由于以延安为中心的陕甘宁抗日根据地在20 世纪40 年代获得了较长时间的安定环境,在进行文艺整风运动以及文化下乡运动之后,迅速成为当时艺术发展的中心。木刻创作风格迅速转型,木刻创作水平也远远高于华中抗日根据地。在毛泽东对于民族化的提倡下,陕甘宁抗日根据地的文艺工作者率先将目光投向民间艺术形式,对剪纸、年画等充分吸收借鉴。彦涵的《军民合作》,力群的《丰衣足食图》,古元的《向吴满有看齐》,江丰的《念书好》等木刻作品就是与民间剪纸、年画等传统艺术形式紧密结合的成果。这些作品深受陕甘宁抗日根据地“工农兵”的喜爱,成为政治宣传的重要武器。而以盐城为中心的华中抗日根据地一直处于反“围剿”的战争状态,环境动荡,局势复杂,文艺工作者频繁跟随部队进行转移,因此,艺术创作水平远低于陕甘宁抗日根据地。但是,华中抗日根据地的文艺工作者在深入当地群众生产生活,了解群众审美需求的过程中,依然顽强地进行了木刻民族化的转型。包括杨涵在内的新四军文艺工作者始终秉持“为工农兵服务”的文艺方针,摒弃农民不喜欢、不接受的苏联“阴阳脸”木刻表现形式。通过吸收华中抗日根据地农民常见的剪纸、年画、牛印等民间艺术形式,塑造出质朴简洁的民族化木刻作品,从而获得根据地军民的喜爱。在艰苦的斗争环境中坚持“二为”方针进行创作,为新四军的宣传作出了重要贡献。

四、结语

杨涵面对动荡的社会现实,19 岁时毅然参加革命,在战火中锤炼,在人民中成长。从1940 年加入浙江战时木刻研究会正式学习木刻到1945 年抗日战争取得胜利,尽管只有短短五年时间,但杨涵的木刻作品数量和木刻创作水平却是惊人的。“我把在新四军时期的木刻创作,看成是黄金时代”。[16]杨涵在担任《苏中报》的专职木刻员和《苏中画报》的编辑过程中,一次次走近战场,走近人民的生活,收集资料,丰富自己的艺术创作。这样的工作状态使杨涵形成了以现实生活为源泉,以现实主义为创作手法,以民族化为表现形式的重要创作思想。对于这三个维度的思考与实践,使其成为毛泽东“二为”方针的重要践行者之一。从《晒盐》到《沙沟登陆战》《占领滩头阵地》再到一系列人物头像,杨涵的木刻作品成为抗战时期新四军美术史上为数不多的精品。“作为一个画家,只有把自己的命运与人民、民族、国家的命运紧密联系在一起,把自己看成人民中的一分子,才能有思想上的自由”。[17]这是杨涵在一次次实践中找到的正确创作方向。从现实生活中来,用现实主义的创作手法,最终使木刻作品走向人民大众,在抗战时期杨涵正是受到这种思想的指引,才呈现出大量优秀的木刻作品,为新四军的宣传工作发挥了重要作用,为我们留下了抗战时期的重要图像资料,也为我们当下身处和平时期的美术工作者带来重要的借鉴与思考。