雪泥鸿爪忆“毓斌”

林卫国

我的家乡福建省永春县蓬壶镇,是颇有名气的侨乡,是永春县的历史文化名镇、集贸重镇。据统计,有海外侨胞、港澳同胞、台湾同胞(统称“三胞”)近60000人,分布海外27个国家和地区。

如果要夸家乡的好,首先会想到我的母校——与“侨”字有密切关系的毓斌中学(后来更名为永春第三中学)。它位于蓬壶镇三角街北部的一处叫“寨心尾”的山岗上。我从1952年至1959年,在这里完成了初中和高中学业,这是我人生最重要、最难忘的经历之一,也是亲友聚会时最常谈及的话题之一。时隔60多年,就读毓斌中学的往事点点滴滴,仍时常在我的脑海中浮现,刻骨铭心,挥之不去。

一

毓斌中学创办于1942年11月15日,原为私立。在抗日烽火连天的岁月里,为何要创办“毓斌”?原来厦门沦陷后,泉州培元中学和培英女子中学为躲避战火先后迁到蓬壶,因而当地学子也沾了光有书可读。但到了1941年,两座学校迁往他处。蓬壶家境困难的学生不能随校迁移,因而就无奈辍学了。当地贤达看在眼里急在心里,为蓬壶百姓办一所中学成为了大家的共识。

在各界人士的支持下,“校董会”很快应运而生。侨乡办学有个传统,就是不坐等官方拨款,而是充分调动社会力量,推举各界知名人士成立“校董会”,发挥他们的财力和人脉优势,利用他们的号召力和凝聚力来筹措办学资金,就是必需的举措和“程序”,自古至今一直如此。“校董会”一成立,毓斌中学就闪亮登场了,从此蓬壶结束了没有本地中学的历史。原籍永春蓬壶、将生意做到台湾省和日本的富商林庶应先生,勇挑重担出任董事长,并聘请从厦门大学毕业、时任省立永春中学教务主任的林鹤龄先生为校长。办学所需经费,除了部分公租收入以外,均由林庶应先生一人负担。他为人豪爽,很讲义气,平时人有所求,他都尽力帮助,所以乡里流传一句话:“庶应庶应,有求必应。”自“毓斌”创办至1949年止,他都负担“毓斌”办校经费半数以上,其间他的生意遭遇挫折但仍不减捐助。林庶应先生的胞弟林振述博士(美籍华人,笔名林蒲、艾山,是著名的文学家、哲学家,中国新诗的倡导者)及弟媳陈三苏博士,对于兴办毓斌中学,也非常关心,多次与林鹤龄校长筹划商讨校务。林鹤龄校长常说:“他们当年对我的襄助,我无时不在感念之中。”

至于取名“毓斌”,意在培养“文武合一,术德兼修”的人才。这是大家对“毓斌”的共同愿望和期盼。当时“永春县私立毓斌初级中学”11个字,由“中国文化统一论”首创者陈立夫所题。1992年,时任“孔孟学会”荣誉会长的陈立夫在美国再题“毓斌中学创立50周年志庆”,题文为:“学不厌,教不倦。学无止境,教无遗类。执德宏,信道笃。德常有邻,道不远人。”

对于创办“毓斌”,各界人士纷纷响应,共襄义举。我的家族也不甘落后。曾在厦门、泉州经商的外祖父尤孙保,1942年曾参与毓斌中学的建校,并做出捐献;旅居东南亚的大伯父林祖培,于1957年曾捐助毓斌中学兴建校舍,获永春县人民政府嘉奖;长期从事侨务工作的家父林华培,曾任永春第三中学扩建校舍董事会董事(1958年),“校董会”副董事长(1985年)。他们为“毓斌”的建设和发展出过力,其事迹均已载入校史,这使我深感亲切和自豪。

我还要郑重其事地介绍三位“校董会”的名誉董事长。

一、梁披云(学名龙光,1907—2010),永春县吾峰镇吾顶村人。澳门归侨总会主席,澳门首届莲花勋章获得者,第六、七、八届全国政协委员,著名教育家、诗人、书法家。1942年毓斌中学创办时,他就受聘为“校董会”名誉董事长,多次莅校指导,长期奔波于海内外,多方为家乡筹措教育经费。1986年福建省人民政府授予他“乐育英才”的金质奖章。

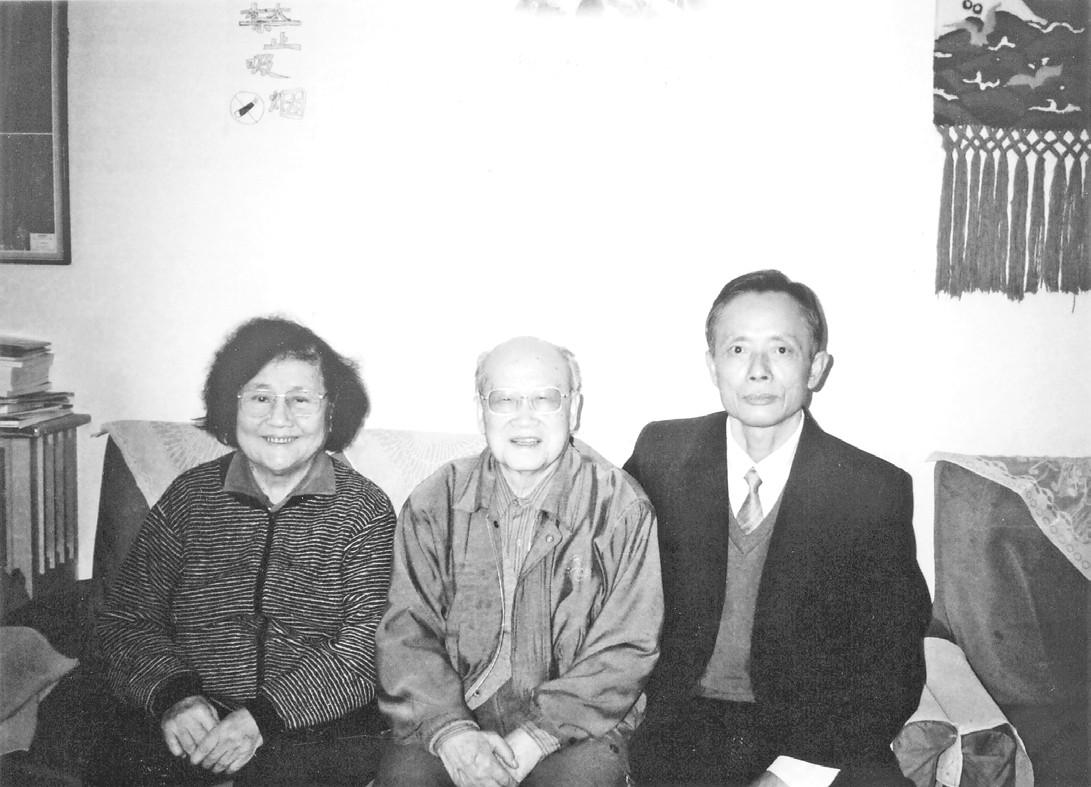

二、林一心(讳多王,字有文,1912—2010),永春县蓬壶镇西昌村人。1931年加入中国共产党,在上海与妻子任培星(任弼时胞妹)从事秘密工作。在白色恐怖的严酷环境中,他经历了敌特围剿、罹患重病等重大打击,仍顽强地坚守斗争岗位,完成党组织交给的各项任务。1937年奉命到浙江工作,1939年7月在中共浙江省第一次党员代表大会上当选为中共七大代表,1942年2月任中共浙江省委候补委员。1945年在延安出席中共七大,而后随彭真赴东北工作,历任黑龙江省军区政治部主任、中共黑河地委书记兼军分区政委。1949年南下,先后担任中共厦门市委第一任书记、福建省委书记处书记兼纪委书记、省政协副主席。1965年担任中华人民共和国华侨事务委员会副主任,1979年任国务院侨务办公室副主任、党组副书记(享受正部级待遇),1985年,受聘为“校董会”名誉董事长。他多次到校指导工作,为“伯祥亭”题匾,先后题词“重视知识,尊敬教师”“学习林伯祥烈士可贵品质,精心培育四有新人”。我曾多次与他会面,聆听他的教导,并采访报道他在中华人民共和国成立前的革命事迹。DF850A9E-55D9-4A4A-9517-3CE57BD72EE1

三、林连玉(讳皇敬,字采居,1901—1985),永春县蓬壶镇西昌村人。1925年南渡东南亚从事华侨教育工作,1949年组建吉隆坡华文学校教师工会,连任主席10年。1953年起连任马来西亚华校教师会总会主席8年,为争取民族平等、争取华侨华人正当权益、争取將华文列为官方语文而不懈斗争。为此于1961年8月被褫夺公民权,吊销教师注册证,仍坚贞不屈奋斗终生。在生活极端困苦的情况下,依然关心桑梓教育事业,受聘为毓斌中学“校董会”名誉董事长。1985年12月18日,他在吉隆坡病逝,全马400万华人为之哀悼,其墓碑镌刻“族魂”二字。毓斌中学师生接悉噩耗,深表哀悼,于1986年1月10日在学校召开悼念会举行公祭,1月15日特出版校报《毓斌》增刊,专门介绍和缅怀林连玉的生平事迹。

二

在“寨心尾”山岗上建校,“毓斌”师生同心协力,筚路蓝缕,抛洒无数汗水心血。兴建教室校舍,开辟运动场,挖土、挑石、修路、栽树等等,我们这些学生娃都参与过。那时,我们除了学习,还经常参加建校劳动,主要是提供沙石等建筑材料。每人都自备扁担、畚箕,到桃溪“双溪口”的河流中去捞沙子和石子,然后沿着石阶一级一级地挑到“寨心尾”学校建筑工地。建校劳动是有任务的,记不得爬了多少台阶,洒了多少汗水,但大家都毫无怨言。学校工地有时也收购一些沙石,付给一些薄酬,属于勤工俭学性质。另外,我还曾给学校刻蜡纸(复习材料),刻一张挣一两角钱。通过体力劳动和脑力劳动挣来的一点钱,揣在怀里一年半载也舍不得花出去。

校方领导和老师们对学生很关爱。有一次,我的一只耳朵得了中耳炎,疼痛流脓,影响听力。家里人着急,用一些土办法给我治疗,毫无效果。后来我找了校医,他给我注射了一针盘尼西林,很快就痊愈了,一分钱没花。我觉得十分神奇,家里人也非常高兴,内心对校方充满感激之情。

学习任务紧张时,我们这些走读生中午可以在学校用餐。校方采用的办法就是让学校食堂免费替学生蒸饭。我们每人准备一个“饭罐”(瓷罐子),把米淘好水添好菜配好,放进食堂的大蒸笼里。上午最后一堂课下课铃响后,我们立即涌向食堂,从热气腾腾的蒸笼里取出自己的“饭罐”享用起来。学校还开设了一个营业性质的食堂,廉价销售蒸熟的槟榔芋头和肉羹汤,花一毛钱左右就能吃到一块芋头和一碗肉羹汤。我尝过一次,觉得美得不得了。

那时老师们的生活都很清贫朴素,但工作很认真很敬业。在授业、解惑方面,老师们总是尽量把上课的气氛搞活,避免死板枯燥,千方百计把知识生动地传授给我们。记得上语文课的时候,老师布置作文,曾经让学生把《诗经》中的《氓》改写为小说,最大限度地发挥学生的想象力和创造精神,引起大家对文艺的兴趣。我的一些作文也受到老师好评,被贴在墙上让大家观看,对我的鼓舞和鞭策不言而喻。我还记得上物理课时,老师曾经挤出课时,在课堂上讲述苏联卫国战争的惊险故事,尤其是苏联红军用“喀秋莎”火箭炮痛击德国法西斯,同学们个个听得入迷,既加深了对书本知识的理解,也得到一些听觉上的享受。我考上厦门大学以后,曾担任中文系刊物《鼓浪》(鲁迅任教时创办)编委,并在《厦门日报》发表一些杂文、随笔,基础就是在毓斌中学打下的。

三

“毓斌”建校不久,就有中共地下人员来校播撒革命火种。1943年秋,时年27岁的中共党员林伯祥来到“毓斌”,先后担任事务主任、教务主任、代理校长。他又名林松龄,生于嘉义县,后随父迁居厦门,能讲英语、日语。在厦门大学化学系求学期间,受进步思想影响,积极参加抗日救亡运动,是厦门青年战时服务团干事会成员,1938年加入中国共产党。1939年,他担任中共泉州中心县委青委委员兼官桥区委书记。他来到毓斌中学以后,由于博学多才,能教数学、化学、物理,并且拥有丰富的文史地知识,深受师生拥戴,称他是“百科全书”。他在“毓斌”一方面进行教学工作,一方面从事革命活动。学校不仅成为传播文化的场所,更成为革命者的避难地和进行革命斗争的基地。他机智地与国民党反动派周旋,传播革命种子,发展党的组织,为党培养了一批又一批革命力量和骨干。学校曾建立过地下党的联络站,也曾成为闽西南游击队的军事据点。

1945年12月,林伯祥被国民党特务逮捕,在狱中坚贞不屈,与敌人进行针锋相对的斗争。他曾写信给他妹妹林仪贞说:“我的性命拴在枪杆上,随时准备付出代价。”又写文天祥诗句明志:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”1946年2月24日,他在莆田壮烈牺牲,年仅30岁。

为了长期对学生进行革命传统教育,继承和发扬林伯祥革命精神,学校党支部决议修建林伯祥纪念亭(简称伯祥亭)。 1958年“七一”前夕,伯祥亭落成。亭高3米余,六角形水泥雨盖,6根横梁,6根红木柱,亭内悬挂林伯祥烈士遗像。亭外悬挂时任中共福建省委书记处书记林一心同志书写的“伯祥亭”牌匾。周围有4条木板凳。我和同学经常到此读书、休憩和谈心。1997年8月,伯祥亭重建,永春县人民政府立碑记述他的事迹。从国务院侨务办公室副主任退下来的林一心同志再次题词:“学习林伯祥烈士可贵品质,精心培育四有新人。”此次重建的“伯祥亭”立柱,增加镌刻楹联如下:“一片赤诚忠祖国,千秋青史耀人寰。”“骸骨为师生铺路,头颅供学校奠基。”“心住斌中兴俊彦,血凝莆邑发英华。”

林伯祥精神成了“毓斌”发展进步的根基。许多学子从这里走上革命道路,参军参干,走南闯北,从事各项事业,建功立业,都被认为是林伯祥精神的开花结果。在林伯祥精神的熏陶感召下,我到了念高中的时候,对毛主席著作产生了浓厚兴趣,虽然阅读原著不多,但从书刊上面抄录了不少毛主席语录,细心揣摩,获益匪浅。特别是通过学习,树立了“好好学习,天天向上”的思想以及“和人民结合”“在人民中间生根开花”的决心,为以后扎根北方打下了思想基础。DF850A9E-55D9-4A4A-9517-3CE57BD72EE1

四

我念中学时,同学中既有不少山区来的农民子弟,也有来自蓬壶镇的商家子弟;既有归国侨生,还有不少华侨华人眷属。大家家境有所不同,但相处都很和谐。没人攀比穿戴是否土洋、口袋是否有钱,大家一心一意扑在学习上。课余时间聊天谈心无所顾忌,一起玩耍也尽兴开怀。有一次下课时,全班起立向老师说“再见”,旁边的同学有一点恶作剧,乘机挪开我的椅子,坐下时我一屁股坐到地上,引起哄堂大笑。我怒不可遏打了他一个耳光,他瞬间愣了一下,随即投过来一个歉意的微笑。事后大家相处如故,似乎啥事也没发生过。可是我一直自责行为粗暴,因一直没有找机会向他道歉而深感内疚。

我有一个叫黄瑞林的同班同学(他弟弟和我弟弟也是同班同学),出生在马来亚,20世纪50年代全家回国定居,在蓬壶三角街与我家的商铺为邻。他全家喜欢吃辣椒,烹调时辣味四溢,我忍不住要咳嗽。由于他在侨居地受到过英语的熏陶和教育,所以在班上他的英语成绩最好,读字母,念课文,发音准确,声情并茂。大家听了无不羡慕和佩服!前些年我返闽探亲,他还到我家看望我。聊起往事,既开心往年之纯真,又感叹时光之易逝。

由于侨乡对外交往较频繁,语言互相渗透也比较明显。我们当地虽然说的是闽南话,但日常用语中夹杂着一些外语。例如,我们打篮球时,把“跳跃争球”说成“冉姆”,来自英语jump;把“球出界”说成“奥赛”,也是来自英语outside。又如:我们把“拐杖”说成“洞葛”,是来自印尼——马来语tonggak;把“钱”说成“镭”,来自印尼——马来语duit;把“肥皂”说成“飒闷”,来自印尼——马来语sabun;把“喜欢”说成“苏尬”,来自印尼——马来语suka;把“市场”说成“巴萨”,来自印尼——马来语pasar等等。上述这些我都耳熟能详,至今能听能说,成为我永远抹不掉的记忆。

同学家里发生什么大事,大家也会互相关注。记得有一位同学在海外的长辈亲人去世,他就请假回去办丧事,回来上课后,大家见面都纷纷给予问候和安慰。

我上“毓斌”时,蓬壶镇没有公园,人们休闲时就是逛三角街。我把“毓斌”校园当作公园,课后也经常到学校转悠。特别是昼长夜短的季节,吃完晚饭以后,漫步走进学校,再看看静悄悄的宿舍,闻闻桉树叶的清香,碰到住校的老师打打招呼聊一会天,觉得很惬意。家里人说:“你白天上了一天课,还跑不够呀?”我说:“就是跑不够。”

五

1959年高中毕业前夕,我们高12组文科5位同学合影,题了8个字表达心声:“胸怀大志,心在一起”。当时大家的抱负不小,但照片里的我,依然是稚气未脱,甚至有些傻乎乎的劲儿。

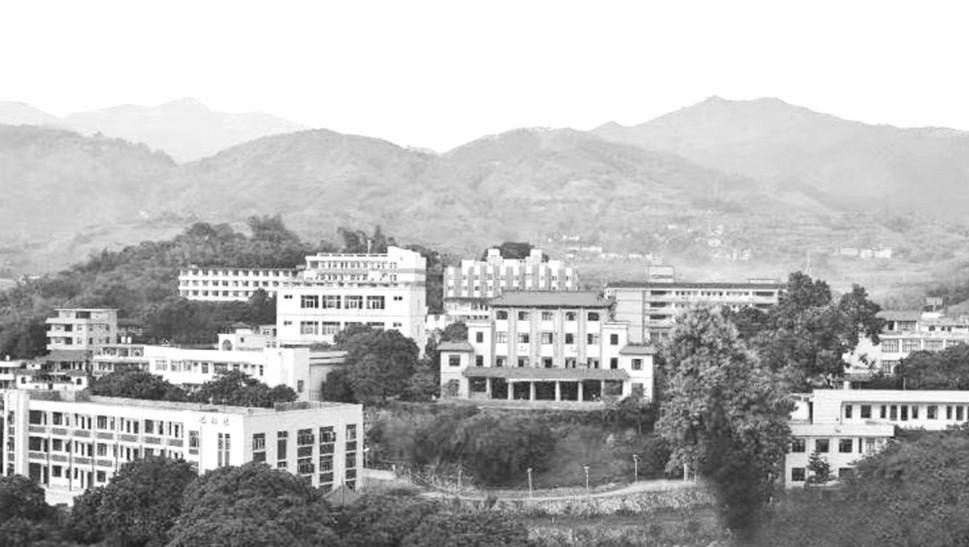

经过一代又一代师生的努力,特别是政府增加对教育的投入以及海外华侨华人的捐资襄助,“毓斌”建设越来越趋完善和美丽,各种新式建筑——教学楼、科研楼、教师宿舍、图书馆、运动场等拔地而起,教学水平也日益提高,成为全县乃至全省的名校。正是“三甲登科声名鹊起誉八闽,中流砥柱英才辈出遍五洲”。据母校《七十周年校庆特辑》记载,“毓斌”建校70多年来,共培养高初中学生40000多人。校友遍布海内外。

我扎根山西以后,曾返閩探亲。爬上“寨心尾”山岗眺望母校,瞻仰“伯祥亭”。四周群山环抱,校园花树掩映,各种建筑错落有致,风光格外明媚迷人。旧日“毓斌”的踪迹已消失无存。居高俯瞰,蓬壶街市一派繁华景象,桃溪蜿蜒南流,滔滔汇入晋江。略感惆怅的是,在校园里遇见的所有人皆互不相识,心中不免感慨万端!有趣的是,我在蓬壶大街上行走,随便进商店和老板聊天,对方十有八九是“毓斌”校友。

“毓斌”70周年校庆时,我因故没有返校参加庆典,寄去了一首五律以示祝贺:

风云七十载,

业绩自成碑。

桃李腾芳馥,

校园展碧奇。

甘辛赢世泰,

智勇铸民熙。

勠力肩宏任,

鹏程共策驰。

我的弟弟林绥国也是“毓斌”校友,写了一首《永春三中赞》:

雄立杰山头,

绿荫环紫府。

师勤传德艺,

生奋修文武。

匡世献才能,

兴邦驱恶腐。

其名四海扬,

其泽润乡土。

光阴荏苒,当年风华正茂的少年,已变成步履蹒跚的耄耋老者。忆往昔,我乐胜于苦;忆往昔,我无怨无悔。衷心地为恩师致敬祝福,为同窗致敬祝福,为亲爱的母校毓斌中学——永春第三中学致敬祝福!DF850A9E-55D9-4A4A-9517-3CE57BD72EE1