广西北流Ms5.2地震发震构造研究

郭培兰,谢夜玉,苏珊

(广西壮族自治区地震局,南宁 530022)

0 引 言

2019年10月12日在广西北流发生了5.2级地震,震源深度10 km,地震发生在粤桂琼强震区,该地区地震监测能力较好,此次地震宏观震中位于北流市石窝镇,未造成显著的地表破坏。2016年广西苍梧5.4级地震[1]、2018年台湾海峡6.2级地震、2019年广西北流5.2级地震的发生,表明东南沿海地震带进入第五活跃幕[2],对东南沿海地震带地震活动具有重要指示意义。通过分析震中区断裂带展布情况,结合震源机制解、余震分布、地震烈度、等震线长轴方向及野外地质调查结果分析,对北流5.2级地震发震构造特征进行分析,可以为后续的地震成因机理研究提供参考。

1 地震基本参数及地震台网

2019年10月12日在广西北流发生了5.2级地震,地震基本参数如表1。

北流5.2级地震发生时,震中距200 km范围内共有测震台站28个,包括12个广西壮族自治区区域测震台网台站和16个广东区域测震台网台站。其中100 km范围内有陆川、衡阳、信宜、高州、岑溪、玉林、北海、湛江、水东、廉江、电白11个测震台;100~200 km范围内有17个测震台。震中周边地区台站布局比较理想,最小震中距约30 km,故能保证台网地震定位达到Ⅰ类精度。北流5.2级地震后,根据震中及烈度分布情况布设了6个流动测震台(图1),进一步提高了震中及附近区域地震监测能力,较好地记录了此次地震序列活动。

表1 广西北流5.2级地震基本参数

2 地震序列概况

图1 北流5.2级地震震中附近测震台网及流动台网分布

据广西壮族自治区和广东省地震台网联合测定,10月12日北流5.2级地震前约2 s发生1次前震,震级为4.2级。至2020年1月15日,记录ML0.0以上余震共187次(31次为单台定位),其中0.0~0.9级114次,1.0~1.9级61次,2.0~2.9级10次,3.0~3.9级2次,最大余震为10月12日23时31分ML3.2。该序列ML2.0以上余震频次少、强度低,主震36分钟后发生最大余震。分析发现,10月13日地震频次最高,达到39次(图2);随后2天地震活动有所减弱,但日频次仍较高,接近20次;19日后,序列活动明显减弱,日频次不超过3次。蠕变曲线显示,地震序列的能量释放集中在主震后10日内,此后进入调整阶段;2019年12月8日至25日地震能量再次释放,发生了12月13日ML3.1地震,12月26日起蠕变曲线没有加速现象(图3)。

综上所述,北流5.2级地震的余震频度和强度衰减较快,震后10天已基本恢复正常。Ms4.2前震释放能量为1.258 9×1 011 J,Ms5.2主震释放能量为3.981 1×1 012 J,分别占整个地震序列总能量的3.1 %和96.8 %。前震与主震震级差ΔM=1.0[3]。序列最大余震与主震震级差ΔM=2.4。考虑震区地震监测能力及地震序列完整性,选取ML1.0以上地震计算序列参数,经计算,序列b值为0.968 6,高b值表明震区应力水平较低,序列余震强度较低;h值为1.3[4],P值为0.761,呈现主余型序列参数特征。综合分析认为,此次地震序列为前—主余型。

图2 北流5.2级地震序列N -t图

图3 北流5.2级地震序列蠕变图

3 发震构造研究

结合余震分布、烈度分布、主震震源机制解[5]、建筑物同震特征等信息,得到了广西北流地震的发震构造。

3.1 地震地质背景

震区处于华南褶皱系(Ⅰ级)的云开—云雾大山断块中强隆起区(Ⅱ级)的西部边界,区内发育有北东向—北东东向、北西向—北西西向多组断裂带(图3)。北西向展布的米场—石窝断裂带[6]为区域断裂带巴马—博白断裂带的组成部分,北东向断裂带主要有六靖断裂带和蕉林断裂带。巴马—博白断裂带东南始于广东省茂名一带[7],往西北经广西博白、横县、昆仑关、大化、巴马,而后进入贵州省境内,总体走向310°~330°,全长达800 km。倾向以北东为主,倾角40°~85°,属硅镁层断裂带,断裂带切割寒武系至第三系地层。断裂破碎带宽数米至百余米,带内角砾岩、糜棱岩、硅化构造透镜体、强烈挤压揉皱带等构造现象发育。沿断裂带有燕山晚期小岩体和岩脉分布。断裂带最早形成于华力西期构造旋回,印支期强烈活动,在新生代以来具强烈的活动,并表现为左旋剪切—挤压力学性质。沿断裂带历史上共记述M≥4.7级地震13次,其中M≥6.0级4次。米场—石窝断裂带位于巴马—博白断裂带的东南段[8],该断裂带出露地表长约25 km,在低山丘陵中延伸,断续形成少量断层谷地,控制了一些长条形第四纪谷地的走向,对现代水系有较强的控制作用,沿断裂带发育北西西向河流。该断裂带表现为左旋正断性质,倾向南西,在秦镜村可见其发育于花岗岩中,表现为数十米宽的破碎带和节理带,断裂带切割花岗岩岩体,直达第四纪残坡积土层底部。综合特征表明,该断裂带在地质历史上经历过多期活动,在早、中更新世有过明显的活动,晚更新世以来活动不明显。从图3震中位置与断裂带的分布图看,与六靖断裂带更近,但在米场—石窝断裂带的东南一带,可能与北西端石窝断裂带逐渐隐伏于第四系之下有关,但该断裂带仍对小河走向有控制,在米场有低温温泉位于断裂带延长线上[8-10]。此次北流5.2级地震震中位于米场—石窝断裂带东南部末端附近,最近距离该断裂带约2 km。

图4 震中区地震构造分布

3.2 地震序列空间分布

北流5.2级地震余震的震源深度基本小于10 km,整体位于米场—石窝断裂带的东南侧[11]。尽管此次序列的ML≥1.5地震数量有限,但ML≥1.5地震空间分布仍呈现出近北西向优势分布的特征(图4a)。为更好地了解此次地震序列时空分布特征,利用广西地震台网观测报告,采用双差定位方法[12-13]对序列地震进行重新定位。结果显示,余震分布较台网定位结果丛集性更好,长轴5.5 km,短轴长3.4 km,呈北西向展布,余震展布方向与米场—石窝断裂带走向基本一致。精定位前后主震的位置变化比较大,可能与定位方法有关,精定位前采用的方法是绝对定位,精定位采用方法是双差定位方法,属于相对定位,相对定位法可以有效地减小由于地壳结构引起的误差,消除了震源至地震台站的共同传播路径效应,精定位后主震位置更准确。序列平面分布总体以北西向分布为主(图4b),图5是沿北东剖面绘制的北流5.2级地震序列震源深度剖面图,震源深度由浅到深沿南西方向分布,与米场—石窝断裂带倾向一致,震源深度主要集中在7~9 km(图5)。

图5 北流地震序列震中分布

3.3 地震影响场

地震发生后,地震现场应急工作队以《地震现场工作第三部分:调查规范》为主要技术指导,以《中国地震烈度表》(GB/T17742-2008)为烈度评定依据,对烈度区的破坏标准作具体规定,制定出烈度区划的具体标志,并根据震区特点选择94个居民点进行了震害调查。Ⅴ度区及以下的烈度调查以人的震感为主、以房屋震害为参考;Ⅵ度及以上的烈度调查以房屋震害为主、以人的感觉为参考。同时,依据《地震现场工作第4部分:灾害直接损失评估》(GB/T 18208.4-2011)对灾区直接经济损失进行了评估。广西北流5.2级地震发生后,地震灾害现场工作队调查了灾区94个居民点的震害,参考震源机制解以及余震分布等资料,圈定了本次地震烈度分布。此次地震灾区极震区烈度为Ⅵ度,宏观震中位于北流市六靖镇,等震线形状呈椭圆形,长轴总体呈北西向(图5),长轴为19 km,短轴为10 km,面积为141 km2,极震区烈度展布方向与米场—石窝断裂带走向基本一致。

图6 北流5.2级地震序列震源深度剖面图图7 北流5.2级地震烈度图

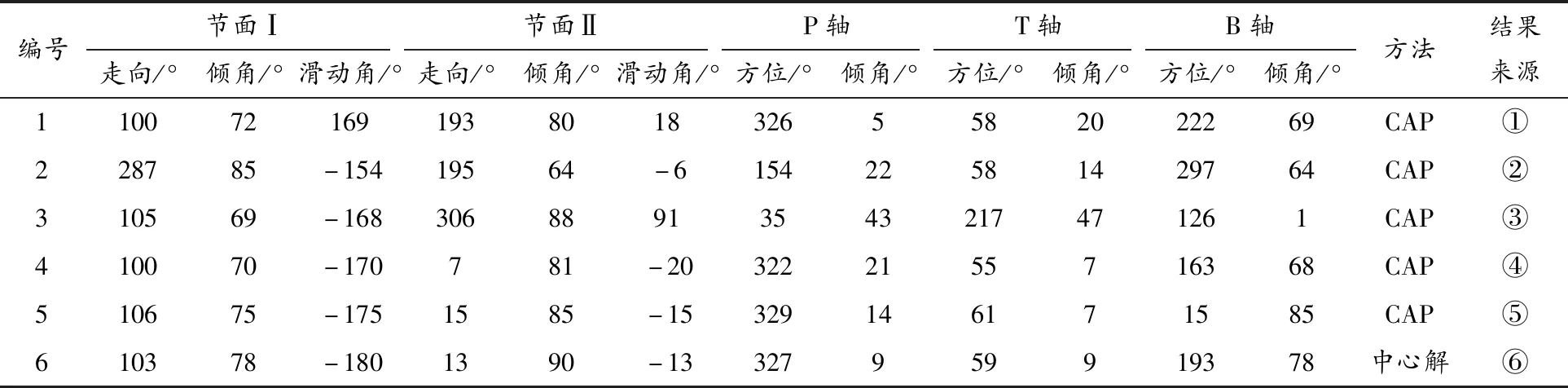

3.4 震源机制与地震主破裂面

广西壮族自治区地震局基于区域测震台网宽频带地震台站记录资料,采用CAP方法反[14-15]演了北流5.2级地震的震源机制(图6)。结果显示,此次地震的最佳双力偶震源机制解参数为:节面Ⅰ走向100°、倾角72°、滑动角169°;节面Ⅱ走向193°、倾角80°、滑动角18°;P轴方位326°、倾角5°;T轴方位58°、倾角20°。中国地震台网中心、中国地震局地球物理研究所、中国地震局地震预测研究所等多家单位和专家也采用CAP方法反演了此次地震的震源机制,结果显示不同单位和个人给出的结果具有很好的一致性(表2)。万永革教授对不同机构和个人给出的结果进行分析,认为这些震源机制解较为集中,并求出了一个与所有测定的震源机制的差别平方最小的“中心震源机制解”。北流5.2级地震前2秒发生了4.2级前震,应用Snoke方法最新发展的利用P波、SV波、SH波的初动和振幅比联合计算4.2级地震震源机制解的程序[16],反演得到4.2级地震震源机制解[17],节面Ⅰ走向336°、倾角61°、滑动角-31°;节面Ⅱ走向82°、倾角63°、滑动角-147°;P轴方位300°、倾角41°;T轴方位209°、倾角1°(图7)。从图6、7和表1可以看出,5.2级地震与4.2级地震这次地震的主压应力方向为北西向[18],主压应力轴倾角较小,与现代区域构造应力场主压应力方向一致[19-20]。北流5.2级地震两个节面的走向分别为北西西和北北东方向,节面Ⅰ的走向北西、倾向北东、右旋走滑错动,节面Ⅰ的走向与米场—石窝断裂带走向一致,但是倾向与错动方式不一致,需要进一步分析北流5.2级地震震源机制解与米场—石窝断裂带产状不一致的原因。北流4.2级地震两个节面的走向分别为北北西和北东东方向,北北西节面近直立、倾向南西、错动方式为正倾滑兼左旋走滑,北东东节面倾向北西、错动方式右旋走滑,北北西节面与米场—石窝断裂带大致吻合,且与余震分布方向、等震线长轴方向基本一致。由此判定北流4.2级地震北北西向节面为地震主破裂面,错动方式为左旋走滑;极震区建筑物同震运动方向以北西—南东为主[21],进一步表明米场—石窝断裂带为地震主破裂面。

图8 北流5.2地震震源机制解图9 北流4.2地震震源机制解

表2 北流5.2级地震震源机制解

4 结论与讨论

北流5.2级地震发生在粤桂琼强震区,该地区地震监测能力较好,最大余震为ML3.1级,余震频次少、强度低,衰减快,属前—主余型地震序列,对震区未来附近地震序列类型的判断有一定的参考作用。

震中区发育有北东—北东东向、北西—北西西向多组断裂带,主要有北西西向的石窝断裂带、北西西向平政断裂带、北东向的坡心断裂带、南北向的新丰断裂带、北北东向的四门塘断裂带。北流地震序列精定位结果表明地震空间分布沿北西向优势分布。地震灾区极震区烈度为Ⅵ度,等震线形状呈椭圆形,长轴总体呈北西向。CAP方法反演震源机制解为走滑型,两个节面的走向分别为北西西和北北东方向,倾角较陡,主压应力方向为北西向。通过对震区附近断裂带分布,震源机制解及余震分布、地震烈度分布等研究,认为北西向的米场—石窝断裂带是北流5.2级地震的发震构造,可以为后续的地震成因机理研究提供参考。