基于居民活动特征的上海郊区城镇圈空间组织研究*

钮心毅 李志鹏 NIU Xinyi,LI Zhipeng

0 引言

城镇空间组织是对区域内城镇各要素进行统筹安排、空间布局,优化配置的过程。合理的城镇空间组织能够优化生活服务、产业布局,是实现可持续发展的有效途径。《上海市城市总体规划(2017—2035年)》(以下简称“上海2035”)首次提出郊区城镇圈的空间组织模式。不同于传统的层级式空间组织方式,城镇圈是一种扁平化、网络化、均等化的城镇空间组织结构,以若干相邻城镇统筹作为郊区空间组织和资源配置的基本单元,实现郊区功能互补、设施共享的规划目标[1]。城镇圈划分并不拘泥于行政层级,“上海2035”中共设置了24个城镇圈,其中构建了部分跨行政区划的城镇圈。2020年自然资源部颁布的《市县国土空间总体规划技术指南》中进一步将城镇圈纳入市县国土空间总体规划的编制内容,提出“城镇圈是半小时通勤圈、是空间组织和资源配置的基本单元”,城镇密集地区的市总体规划要提出跨行政区域的城镇圈协同,体现城乡融合和跨区域公共服务均等化。对城镇圈空间组织的深入研究已经成为国土空间总体规划的现实需求。

从当前国土空间总体规划中的城镇圈规划编制要求来看,城镇圈规划可归纳为两个目标:一是实现跨城镇的公共服务共享,实现公共服务的均等化;二是协调跨城镇产业布局,促进圈内职住平衡。“上海2035”和各区总体规划均提出城镇圈不应拘泥于行政层级的限制,应实现统筹布局高等级公共服务设施,并将城镇圈内职住平衡指数纳入规划核心指标。从上述两类目标可以认识到,城镇圈空间组织直接体现为居民跨镇公共服务和居民跨镇就业通勤两种类型的空间组织,但尚缺少有效的测度方法。

随着基于功能联系的区域空间结构理论的发展,功能联系及网络分析方法已经被广泛运用于分析和解释区域空间结构的研究领域。众多研究从城镇之间的企业组织、交通网络、信息流等多种功能联系网络,揭示城际空间组织的网络模式特征[2]。其中,人员流动体现的功能联系网络已经成为区域空间结构研究主流视角之一。通过特定的时空特征识别人员流动的目的,城镇之间的人员流动可以细分为通勤、商务等不同类型的功能流,用于分析不同类型的城镇功能联系[3-5]。功能联系研究最初集中在全国和城市群等尺度,随着特大城市内部的空间结构越来越复杂,愈发呈现出网络化特征,功能联系网络方法也逐渐被用于测度市域尺度的空间结构[6-7]。城镇圈空间组织特征可以通过居民跨镇使用公共服务、居民跨镇就业通勤两种类型的空间组织体现,基于居民活动的功能联系网络能用于测度城镇圈空间组织的成效。

量化认识城镇圈空间组织成效能更好地支持城镇圈规划的编制、实施监测和评估。如依据居民活动的时空特征,使用功能联系分析方法,量化测算居民跨镇使用公共服务和跨镇就业通勤两种功能联系特征,从而量化探知城镇圈的两种功能空间组织的成效,为城镇圈规划的实施监测和评估提供技术支持。本文以上海郊区城镇圈为研究对象,从居民活动特征量化测度当前城镇圈空间组织特征,比较“上海2035”中的城镇圈规划目标与现实城镇功能联系特征的差异,以期进一步提出具有针对性的规划建议。

1 数据和方法

1.1 研究框架

1.1.1 空间单元与居民活动测度

以上海市域为研究范围,采用“主城区—镇”的空间单元划分方式,将“上海2035”划定的主城区作为一个独立单元,主城区外的112个镇均作为独立单元。“主城区—镇”的空间单元划分方式能较好地反映上海市域空间组织的基本原则。

手机信令数据是能较好地表达居民活动特征的时空大数据,能够表征居民出行活动,进而测度空间关联强度,已经在城市群、都市圈、城市内部等不同尺度的空间结构和空间组织研究中得到广泛应用[8-10]。从特定的时空规则可以识别活动目的,由此得出不同类型的功能联系[11]。本文通过居民活动时空特征,将上海市域的居民出行活动分为通勤出行和非通勤出行两种活动类型。以工作日居民往返职住地的通勤出行作为“居住—就业”的跨镇通勤功能联系,用以测度城镇圈的跨镇就业通勤空间组织特征。以休息日的居民非通勤出行作为“居住—游憩”的跨镇非通勤功能联系,用以测度城镇圈的跨镇使用公共服务空间组织特征。通过跨镇通勤、非通勤两种功能联系,测度上海城镇圈空间组织成效。

1.1.2 研究方法

采用跨镇活动网络特征、圈内跨镇活动平衡度两个方法。跨镇活动网络特征用以探知现状实际居民活动的城镇圈空间组织模式,圈内跨镇活动平衡度则评估既有城镇圈规划空间组织成效。

(1)跨镇活动网络特征从通勤和非通勤跨镇功能联系形成的网络中,按网络流向流量特征进行组群划分,分别以两种功能联系的紧密程度测度现状空间组织网络特征。由于“扁平化、网络化”是城镇圈的规划导向,借助网络分析方法来探知现状空间组织模式是贴合规划导向及现实特征的研究途径。现状空间组织模式能够反映居民活动的主要影响因素,通过进一步与既定规划城镇圈进行比较,得出城镇圈规划对居民活动空间组织的匹配程度。

(2)圈内跨镇活动平衡度依据“上海2035”中的规划城镇圈划定,评估规划中的城镇圈职住平衡和公共服务自足的实现程度,进而评估城镇圈规划的实施成效。结合实际情况,城镇圈之间独立性程度的差异也能够揭示城镇圈规划的主导影响因素。通过两种居民活动的圈内跨镇平衡度的整体性差异反映城镇圈细分规划目标的成效差异,为后续政策优化提供参考建议。

1.2 基础数据和数据处理

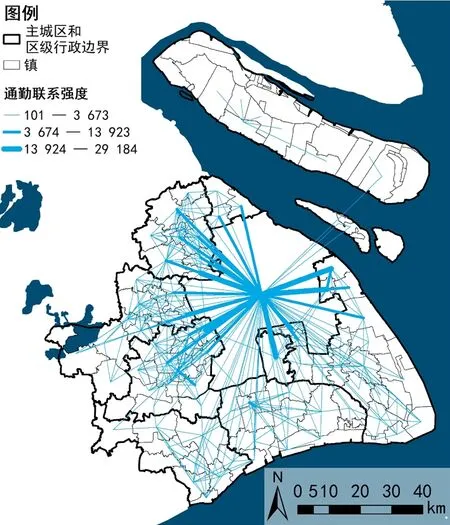

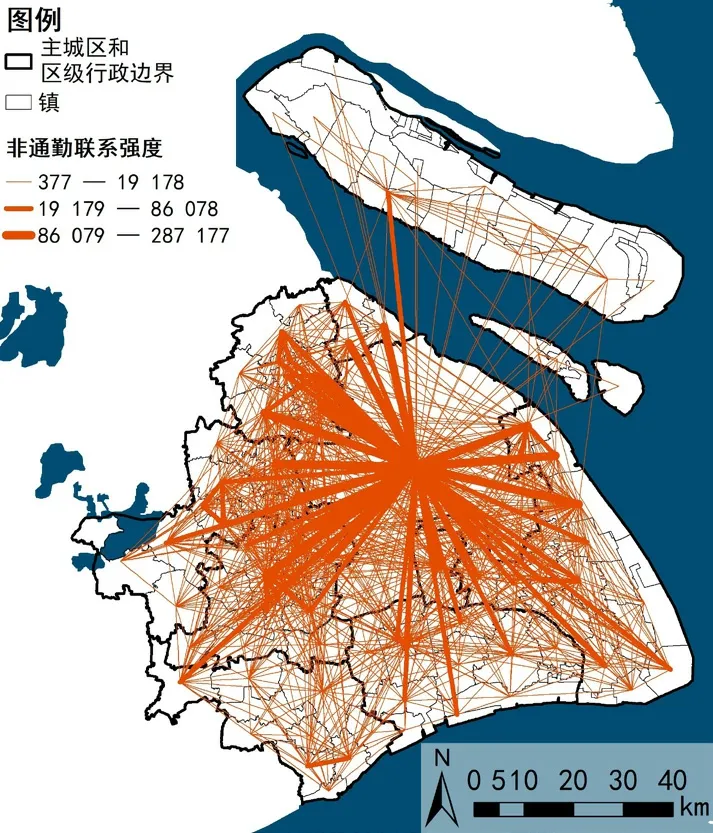

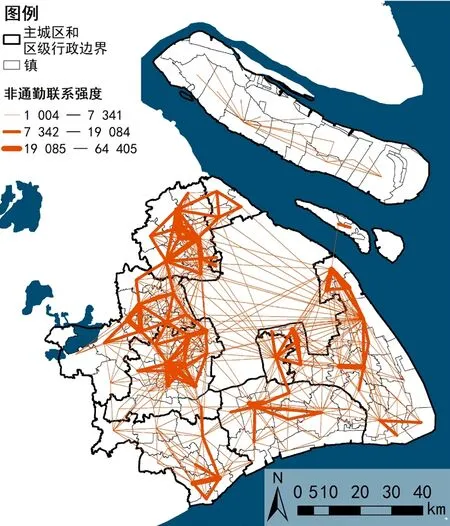

采用2019年12月整月的中国联通手机信令数据,利用手机信令数据识别每个用户的每日夜间和日间最长时间停留地,累计天数最多的夜间最长时间停留地被识别为居住地,累计工作日天数最多的日间最长时间停留地被识别为工作地。“主城区—镇”的两级空间单元作为汇总统计基本单元,建立跨镇通勤OD矩阵,形成跨镇通勤网络(见图1-图2)。休息日居民跨镇出行并在非工作地位置停留30 min以上的位置可以被识别为非通勤目的地,仍以“主城区—镇”为汇总统计基本单元,通过计算各单元之间的“居住地—非通勤目的地”总出行规模,建立跨镇非通勤OD矩阵,形成跨镇非通勤网络(见图3-图4)。2019年12月,上海郊区城镇形成70.11万人(以联通用户人数计,下同)的跨镇通勤联系、1 673.95万人次的跨镇非通勤联系。

图1 手机信令数据得到居民跨镇通勤网络Fig.1 Network of residents' inter-town commuting trips by mobile phone signaling data

图2 手机信令数据得到的剔除主城区的居民跨镇通勤网络Fig.2 Network of residents' inter-town commuting trips excluding the downtown by mobile phone signaling data

图3 手机信令数据得到的居民跨镇非通勤网络Fig.3 Network of residents' inter-town noncommuting trips by mobile phone signaling data

图4 手机信令数据得到的剔除主城区的居民跨镇非通勤网络Fig.4 Network of residents' inter-town non-commuting trips excluding the downtown by mobile phone signaling data

2 基于跨镇活动网络特征的城镇圈空间组织探知

2.1 使用Louvain社区发现算法探知跨镇活动网络特征

社区发现算法是网络分析中将复杂网络划分为若干个组群的聚类算法,基本划分原则是使组群内节点联系尽量紧密,组群间节点联系尽量稀疏。作为社区发现算法中最常用的算法之一,Louvain社区发现算法是一种在不预设组群分组数量的情况下,以模块度优化为迭代原则,以边的权重来衡量节点间联系紧密程度的自下而上的层次分组方法[12]。在人员流动表征的城市网络中,反映城市间的联系紧密程度的指标应是城市间的人员流动规模。由于算法规则与学理概念较为适配,Louvain社区发现算法已经被广泛运用于人员流动表征的城市网络研究[13-14]。

使用Louvain社区发现算法,跨镇通勤和跨镇非通勤网络分别划分为若干个组群,划分结果反映居民跨镇活动的实际交互状态。模块度是衡量Louvain社区发现算法划分质量的指标,模块度越高说明组群划分越符合“内紧外松”的特征,分组质量越好。模块度最优的最终迭代结果被视为基于居民活动网络的最佳分组结果。在功能联系网络的视角下,可以将城镇圈规划视为一种人为划定分组的结果,也可以计算相应的跨镇通勤和非通勤网络的模块度。将Louvain社区发现算法得出的最佳分组结果与城镇圈规划进行模块度值的比较,可以量化比较两者的城镇空间组织模式差异。

2.2 由Louvain社区发现算法得到的跨镇通勤和非通勤网络的空间组织特征

使用Louvain社区发现算法得出的结果表明,跨镇通勤网络和非通勤网络的组群划分高度相似,但都与既定城镇圈规划存在较为明显的差别。在模块度上,跨镇通勤网络的组群划分模块度为0.353,按既定城镇圈得到的模块度为0.142;跨镇非通勤网络的组群划分模块度为0.274,按既定城镇圈得到的模块度为0.112。无论是跨镇通勤网络还是跨镇非通勤网络,组群划分的模块度都明显高于既定城镇圈的模块度,表明城镇圈规划并未完全吻合实际的居民活动特征。

使用Louvain社区发现算法得出的组群空间分布方面,上海市域的跨镇通勤网络被划分为主城区、嘉定、青浦、松江、金山—奉贤、南汇、崇明7个组群(见图5),上海市域跨镇非通勤网络被划分为主城区、嘉定、青浦、松江、金山、奉贤、南汇、崇明8个组群(见图6)。总体来说,通勤组群划分与非通勤组群划分结果基本一致,都与区级行政区划基本吻合。对比居民跨镇通勤网络和居民跨镇非通勤网络可以发现,通勤与非通勤的划分结果基本能体现居民活动网络的集聚特征。例如,浦江镇、月浦镇、罗店镇、唐镇、曹路镇、合庆镇等上海主城区周边的城镇,均与主城区存在高强度的功能联系,同时又与其他郊区城镇的功能联系较弱,因此被Louvain社区发现算法归为主城区组群。嘉定、青浦、松江、奉贤、南汇等新城,以及金山滨海和崇明城桥地区虽然与主城区存在高强度的功能联系,但也与同一区级行政边界内的其他城镇形成紧密的功能联系,尤其是发展程度较好的嘉定、青浦、松江区范围内已经形成明显的多中心网络状结构。同时,除了与主城区相关的功能联系,基本不存在跨越区级行政边界的高强度功能联系。这表明,上海郊区功能网络表现出“区内联系紧密、区界制约明显”的特征,组群划分结果也充分体现了这一特征。

图5 Louvain社区发现算法得到的跨镇通勤网络组群划分结果Fig.5 Community detection results of inter-town commuting network by Louvain algorithm

图6 Louvain社区发现算法得到的跨镇非通勤网络组群划分结果Fig.6 Community detection results of inter-town non-commuting network by Louvain algorithm

跨镇通勤和非通勤网络的组群边界都与区级行政区划基本吻合,说明居民通勤和非通勤活动受到区界明显制约,主要集中在区界范围之内,跨区出行的比例并不高。值得强调的是,2009年原南汇区被撤并入浦东新区,但原南汇区的行政区划仍然深刻影响着居民活动,主城区组群和南汇组群的北侧分界线与原南汇区的区界吻合。

城镇圈空间组织目标是打破社会资源按“区—镇”层级化配置的传统模式,“上海2035”提出城镇圈不应拘泥于行政等级和行政边界,跨区空间组织将成为常见的组织形式。然而,基于跨镇活动网络特征得出的空间组织仍与区级行政区划基本一致,这与城镇群规划的设想有显著差异。例如,松江区泖港镇和金山区朱泾镇是空间相邻、功能类型互补的跨区界城镇组合,在城镇圈规划中被统一纳入朱泾城镇圈,但事实上按照居民跨镇通勤网络、跨镇非通勤网络的特征,Louvain社区发现算法将两者分别归入不同组群,表明彼此并未形成紧密的通勤和非通勤联系。这说明区级行政区划是影响居民活动网络的主导因素。同时,在组群划分上,同一区级行政区划内的城镇基本属于同一组群,表明镇级边界所表征的因素并不对居民活动产生明显的限制作用,居民在区级边界内能够较为自由地进行通勤或非通勤活动,核心镇和中心镇并未形成独立的居民活动中心。

3 基于圈内跨镇活动平衡度的镇空间组织探知

3.1 使用改进的独立指数测度圈内跨镇活动平衡度

圈内职住平衡和公共服务自足是城镇圈的主要规划目标,因此居住地和活动地均在同一城镇圈内的居民被视为实现居民活动的圈内平衡。本文通过改进的独立指数来监测圈内跨镇活动独立性的实施程度。Cervero[15]提出独立指数的本意是在给定范围内本地职住人数与外来就业和外出就业人数之和的比值。比值越高表明职住平衡的程度越高,居民活动的自足性越好,对应的计算公式如下:

式中:IndependenceIndex表示独立指数;Tripwithin表示本地职住人数;Tripin表示在外地居住但在本地工作的人数;Tripout表示在本地居住但在外地工作的人数。

由于城镇圈承认了跨镇活动的必要性,统筹圈内资源配置必须有跨镇活动支持。由于同一镇内职住的居民一定被包含在城镇圈范围内,当城镇圈内的跨镇联系并不紧密时,独立指数的计算结果仍然较高,从而会得出圈内活动比例高、城镇圈实施效果好的错误结论。因此在计算独立指数时需要进行一定改进,剔除职住地都在同一城镇内的居民,直接使用跨镇居民活动的功能联系规模。

本文采用改进的独立指数测度城镇圈的圈内跨镇活动平衡度。具体做法是使用已经剔除同一镇内职住地的跨镇通勤网络,计算既定城镇圈的通勤独立指数。采用类似方法,使用剔除居住地、非通勤出行目的地在同一镇内的跨镇非通勤网络,计算既定城镇圈的非通勤独立指数。独立指数越高意味着城镇圈的独立性越好,城镇圈越能够满足圈内居民的跨镇通勤和非通勤活动需求,居民活动越符合城镇圈规划的空间组织。

3.2 由改进的独立指数得到的跨镇圈内活动平衡度

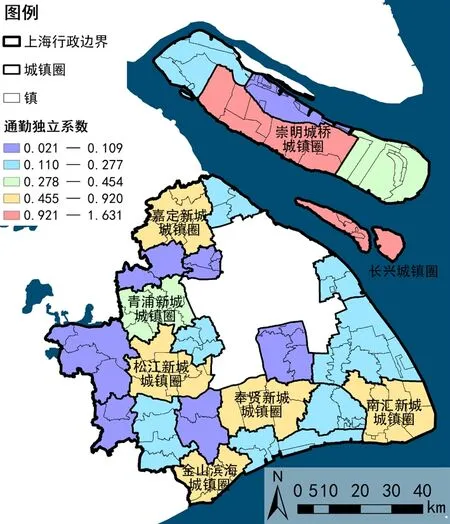

比较城镇圈之间的独立指数差异,并结合城镇圈的实际特征差异,可以探知居民活动圈内平衡的主要影响因素。总体来说,无论是通勤还是非通勤活动方面,新城引领的城镇圈的独立指数都普遍高于一般城镇圈。在通勤独立指数上(见图7),嘉定、松江、奉贤和南汇新城引领的城镇圈的通勤独立指数较高,反映新城的产业发展普遍较好,已经形成就业中心。崇明城桥和长兴城镇圈的通勤独立指数也较高,原因是崇明城桥和长兴城镇圈受长江阻隔,居民倾向于就近就业。其余既定城镇圈的通勤独立指数均较低,表明圈内自身的就业岗位供应能力不足,未能有效吸引当地居民。非通勤独立指数方面(见图8),计算结果表明,松江、嘉定、奉贤等发育较好的新城已经成为非通勤功能的地区中心,青浦新城、南汇新城、崇明城桥城镇圈的非通勤独立指数也较高。在非通勤独立指数方面,新城引领的城镇圈仍然普遍优于其他城镇圈。

图7 上海郊区城镇圈的通勤独立指数Fig.7 The commuting independence index of Shanghai suburb town circles

比较通勤独立系数和非通勤独立系数之间的整体性差异,可以探知职住平衡和公共服务自足两种规划目标的实现程度差异。结果表明,通勤独立指数平均值为0.403,非通勤独立指数平均值为0.196。经过SPSS成对样本T检验,通勤独立指数显著高于非通勤独立指数。这表明城镇圈的跨镇通勤平衡度更高,跨镇非通勤平衡度更低。相对而言,居民非通勤活动更不匹配规划既定城镇圈的空间组织。

3.3 综合通勤、非通勤活动联系的空间组织特征

通勤独立指数和非通勤独立指数实际上表征了城镇圈的圈内通勤平衡和圈内非通勤平衡的实现程度,因此可以通过综合衡量通勤和非通勤独立指数,对城镇圈进行类型划分。具体方法是构建通勤和非通勤独立指数的二维坐标系,分别以两个指数平均值作为横纵轴分割线,划分为4个区域(见图9)。结果显示,城镇圈的通勤独立指数和非通勤指数存在相关性,24个城镇圈基本被分为“高通勤独立指数—高非通勤独立指数”和“低通勤独立指数—低非通勤独立指数”两类。第一类中除了长兴城镇圈外,均是新城、核心镇引领的城镇圈,第二类则是中心镇引领的城镇圈。这一结果表明通勤活动和非通勤活动很可能都受到制度性因素影响;同时也表明,与新城引领、核心镇引领城镇圈相比,中心镇引领城镇圈规划实施成效明显较差。

图9 基于通勤与非通勤独立指数的上海郊区城镇圈类型划分Fig.9 Classification of Shanghai suburb town circles based on the commuting independence index and the non-commuting independence index

4 对上海郊区城镇圈规划的优化策略和建议

4.1 优化策略

4.1.1 实施城镇圈规划要重视行政区划所表征的制度性因素的作用

依据居民活动网络的组群划分结果与区级行政区划高度重叠,表明制度性因素对居民通勤和非通勤活动均具有显著影响。同一区级行政区划内的城镇基本属于同一组群,表明除了新城之外,郊区的核心镇和中心镇并未形成规划所期待的相对独立的郊区居民活动集聚中心。

已有研究表明,上海的新城虽然已经成为郊区的通勤活动中心,但就业势力范围基本局限在本区的行政区划范围之内[16]。这与本文得出通勤网络的组群划分结果相符合。从非通勤网络的组群划分结果看,主城区和新城是郊区的非通勤活动中心,公共服务资源主要集中于主城区和新城。长久以来,公共服务供给受到行政等级的强烈影响,城镇圈规划的初衷就是打破层级化的公共服务资源的配置逻辑,通过统筹组织若干建制镇的公共服务资源,以更精细的空间尺度适应扁平化、网络化的空间组织导向。当前居民活动反映的空间组织模式与城镇圈的规划目标仍然有明显差异。组群边界与区级行政区划高度重合,表明新城仍然是郊区居民活动的主要承载地,郊区的公共资源、公共服务、产业布局仍以区级行政区划为空间组织的基本单元。因此,要落实“上海2035”提出的城镇圈规划,应重视区级行政区划所代表的制度性因素的作用,充分厘清城镇圈划分模式与实际公共资源配置方式的关系。

4.1.2 实施城镇圈规划要更加重视公共服务资源的统筹配置

从城镇圈的本意来说,城镇圈空间组织实际更应关注平衡使用公共服务的非通勤活动。然而,各个城镇圈的非通勤独立指数普遍低于通勤独立指数。这表明居民非通勤活动更加不符合规划城镇圈的空间组织,当前居民活动反映的通勤空间组织反而更加符合城镇圈划分。这表明公共服务资源的统筹配置是更为迫切的问题。

城镇空间组织的形成受到个体决策和规划干预的共同作用。从个体决策角度看,非通勤活动比通勤活动的出行成本弹性更大,居民更倾向于花费较大的出行成本前往新城或主城区获得高等级的公共服务资源。从规划干预角度看,通勤活动受到郊区城镇产业布局的影响,企业选址和产业集聚存在不可改变的经济规律,城市规划能起到的引导、干预作用相对有限。相比之下,非通勤活动直接受到公共服务资源布局的影响,公共服务资源的空间配置是规划布局直接作用的结果。城市规划应该能够更为有效地引导和组织非通勤活动。当前,上海郊区的非通勤活动更加不符合既定城镇圈的规划空间组织。这表明城镇圈规划实施中要更加重视对公共服务资源布局的规划干预。

4.2 建议

在上述两个优化策略导向下,市域范围内跨行政区的城镇圈、中心镇引领的城镇圈将是城镇圈规划优化调整的重点。

一是市域范围内跨行政区的城镇圈产业布局和公共服务配置。目前市域内跨行政区设置的城镇圈有浦江—周浦—康桥—航头、朱泾、亭林共3个。其中,浦江—周浦—康桥—航头城镇圈按跨镇活动网络特征已经进入主城区组群,公共服务、就业通勤会更多依托于主城区。朱泾、亭林城镇圈属于中心镇引领的跨行政区城镇圈,将会是受到区级行政区划所代表的制度性因素影响最大的城镇圈。在产业布局、高等级公共服务资源布局两个方面加大对朱泾、亭林中心镇投入,是实施上述两个跨行政区城镇圈规划的必要保证。

二是中心镇引领城镇圈的高等级公共服务资源投入。中心镇引领城镇圈的非通勤独立指数较低,是因为中心镇普遍尚未达到提供高等级公共服务的能力,与新城、核心镇的差距明显。实施城镇圈规划要更加重视公共服务资源的统筹配置,统筹配置的重点是长兴、枫泾、安亭、奉城、海湾、惠南、罗店等中心镇引领的城镇圈。加大对长兴、枫泾、安亭、奉城、海湾、惠南、罗店等中心镇的教育、医疗、文化、体育设施投入,是实现促使中心镇引领的城镇圈形成的必要措施。

5 结论与讨论

5.1 结论

本文使用手机信令数据测度居民通勤和非通勤活动特征,以上海城镇圈为研究对象,以Louvain社区发现算法和改进的独立指数方法探知上海郊区城镇圈空间组织特征。对照“上海2035”中的城镇圈规划的空间组织,得出以下3点结论:

(1)居民通勤和非通勤网络得出的社区组群与区级行政区划一致。区级行政区划是影响城镇圈空间组织的重要因素,不仅影响公共服务的空间组织,也影响就业通勤的空间组织。区级行政区划对城镇圈空间组织的影响实际反映了制度性因素对居民跨镇使用公共服务、跨镇通勤的作用。

(2)将既定城镇圈视为统计单元,居民的通勤活动平衡度相对更高,非通勤活动平衡度相对更低,表明既定城镇圈规划对居民通勤活动的空间组织的实现程度相对较高,对居民非通勤活动的空间组织实现程度相对较低。

(3)笔者认为,城镇圈规划实施要不拘泥于行政层级,促进公共服务和产业的扁平化、网络化的空间布局,要重点关注行政区划所体现的制度性因素的作用。当前的上海郊区城镇圈规划实施中应更加关注公共服务自足的实现程度,重视公共服务资源布局的统筹配置。

5.2 讨论

上海的“十四五”规划提出将加快建设上海市域内的嘉定、青浦、松江、奉贤、南汇五个新城,并为五个新城设立了建设长三角独立的综合性节点城市的发展目标。首先,独立指数的测算结果表明,五个新城引领的城镇圈的通勤和非通勤活动的平衡程度均较好,新城已经成为具有吸引力的区域性就业和公共服务中心。相比之下,非新城引领的城镇圈通勤和非通勤独立指数明显偏低。这与城镇圈缺少有影响力的中心镇有关。其次,从居民通勤和非通勤网络的社区组群划分结果来看,区级行政区划对居民活动有明显影响,区界内部并未形成相互独立的子组群。这也表明当前的中心镇还难以承担跨行政区域的功能组织作用。上海在建设新城的同时,也要注重发展中心镇在区域协同发展方面的积极作用。中心镇的良好发展能够为居民提供更多的选择,有助于突破行政区划的限制作用;中心镇的建设成效会与城镇圈规划实施成效密切相关。

当前,“健全国土空间动态监测评估预警和实施监管机制”已经成为国土空间规划体系的基本要求。随着城镇圈写入国土空间总体规划内容,城镇圈的规划实施监测势必成为规划实施监测任务之一。由于城镇圈空间组织体现为城镇之间的通勤和非通勤两种功能联系,常规对建设用地规模、布局、用地性质等地物监测技术难以用于城镇圈功能组织的监测。本文从测度居民跨镇活动的时空特征出发,从城镇圈的通勤活动和非通勤活动的空间组织入手,形成一种使用手机信令数据监测城镇圈规划实施的方法。本方法首先测算居民跨镇通勤和非通勤功能联系,接着使用Louvain社区发现算法探知功能联系的网络特征,使用改进的独立指数测度功能联系的平衡度特征,从两种功能联系的网络特征和平衡度特征实现对城镇圈规划的实施监测。基于上海城镇圈的研究表明,这一方法能够有效展现居民活动的实际空间组织特征,能用于支持对城镇圈规划实施评估。由于手机信令数据的更新速度较快,能够做到以月为单位的准实时监测,因此本方法能适用于国土空间总体规划中城镇圈规划的持续性实施监测。