儒林的内与外

读书人应追求以修身为核心的学问品行,还是科举所带来的功名利禄?两者是否可以兼得?对于无数接受儒家教育的读书人而言,这是人生必然要面对的选择。且看清代小说家吴敬梓在《儒林外史》中的回答。

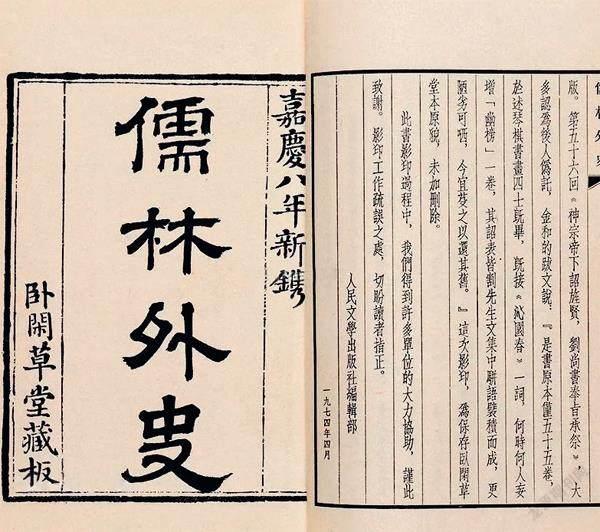

关于《儒林外史》,鲁迅先生评价其“秉持公心,指摘时弊,机锋所向,尤在士林”,为“足称讽刺”之书。因此。后来的文学史基本上也是沿着其“批评性”方向去解读。

笔者认为,就小说本身而言,《儒林外史》其实写实性很强,只是现实过于惨烈,所以写实成了“讽刺”。该书对明清时期知识分子现实处境有深刻描写。明清之前,中国古代知识分子有入史书中“儒林传”的理想—自司马迁在《史记》中设《儒林列传》之后,历代的史书皆专列“儒林传”来记录那些致力于注释经典和传播儒家思想的重要人物。《儒林外史》顾名思义,就是要记录那些无法列入“儒林传”的绝大多数读书人的生命史。

儒林的内与外:矛盾的吴敬梓

吴敬梓早年生活在安徽,这里是清代科举“内卷”最严重的区域之一。他的祖上因科举而腾达,是当地的诗书望族、科举世家,但到他父亲这一辈已开始没落。吴敬梓虽然从小接受八股文的写作训练,但科举之途坎坷,到秀才就终结了。

就个人志向来看,吴敬梓向往一种看破“功名利禄”,返归“浊酒三杯沉醉去”的自由生活。因此,《儒林外史》以元末名士王冕开篇。王冕不到二十歲就已贯通经史、天文、地理等学问,却无心科举、醉心绘画,尽管有达官贵人巨资求画,他却宁愿背井离乡,做个普通人,以卖画为生。吴敬梓以王冕为理想人生的代表,但他并没有王冕那么超脱。在《儒林外史》这部包含了大量个人生活经历的小说中,他把自己的许多特质投射在书中的杜少卿这个人物身上。

和吴敬梓一样,杜少卿出身仕宦世家,至其父开始家道中落。他喜爱结交各色人士,却不愿与正经读书人交往,最终把父亲留下的六七万银子挥霍殆尽,成为家族的反面教材。这个情节对应着吴敬梓同样是因为生性洒脱、到处施舍而将父亲留下的两万两银子花完,然后被迫从安徽搬到南京居住,之后虽然生活拮据,却并没有改变他与朋友纵酒欢歌的生活,最终也因为喝酒引发的疾病在扬州去世。

现实中,吴敬梓擅长研究《诗经》,著有《文木山房诗说》。虽然他对科举兴趣不大,但很重视对《诗经》的研究。在小说中,杜少卿反复提到《诗经》,并质疑朱熹在《诗集传》中的说法。在第三十四回《议礼乐名流访友 备弓旌天子招贤》中,杜少卿展示了他对《诗经》的独特理解,也就是《文木山房诗说》中的观点。

在该章中,杜少卿认为朱熹对经典的解释是一家之言,朱熹也没想到其注解会被后人当作“标准答案”。但后人读《诗经》只依朱注解经,是后世的读书人不才,不能怪罪朱子。如《凯风》篇,朱子承前人说法,认为卫国淫风很盛,以致有七个孩子的母亲依然“不安其室”,诸子自责,劝说母亲不要再嫁。杜少卿认为,古人二十而嫁,养到七个儿子都长大,母亲应该已五十岁左右,哪还有嫁人的想法。所谓“不安其室”者,不过是日常生活、衣服饮食不称心而吵闹,所以七子向母亲赔罪。

杜少卿继续解释《女曰鸡鸣》篇,原诗写妻子口气和缓地催促丈夫起床劳作。杜少卿问朋友,此诗妙在何处?大家答不上来。杜少卿说,从此诗可知,如果一个男人有了做官的想法,必然会对妻子不甚有耐心,而妻子若是想做官太太而不得,也必然会埋怨丈夫,这样事事不遂心,夫妻就会吵闹。《女曰鸡鸣》中的夫妇绝无一点心思在功名富贵上,弹琴饮酒,知命乐天,这便是三代以上修身齐家之君子。众人闻所未闻,拍手称妙。笔者读到此处,不禁哑然失笑,吴敬梓如此设计情节,简直是古人自我夸耀的典范。

杜少卿的好友庄征君同样不喜仕宦,因才华出众而被朝廷赐以元武湖,他便远离世俗,日日优游山水。他最浪漫的生活情节,就是和夫人一起读杜少卿的《诗说》:

一日,同娘子凭栏看水,笑说道:“你看这些湖光山色,都是我们的了!我们日日可以游玩,不像杜少卿要把尊壸带了清凉山去看花!”闲着无事,又斟酌一樽酒,把杜少卿做的《诗说》,叫娘子坐在旁边,念与他听。念到有趣处,吃一大杯,彼此大笑。庄征君在湖中着实自在。

由此可见,吴敬梓虽不屑于科举功名,甚至拒绝了安徽巡抚赵国麟推荐的博学宏词科廷试(清代专为社会名流获得功名而设计的一项补充性考试),但他却在《儒林外史》中反复提及自己“考据、词章”的成果,这恰恰正是列入“儒林传”的前提。笔者认为,吴敬梓这样写“外史”,意为自己尽管难以被列入“儒林传”,但学养并不一定比那些名满天下的饱学之士差。

恬适和浑雅:吴敬梓期许的理想人格

《儒林外史》被认为是一部批判性很强的小说,关键在于吴敬梓刻画了一大批科举考试边缘的读书人。

作为一种人才选拔机制,科举本是古代一种十分公平的制度。一来几乎所有男性都有资格参加考试,而且不限次数;二来在和平时期,科举制几乎是唯一的阶层上升渠道。从考试形式而言,从隋唐到宋明不断完善,最终发展到八股文这种标准化写作方式,考查在规定形式中考生对经典的熟悉和运用程度,事实上也是一种公平。

小说中对八股文有不同的评价。如第十一回中,鲁编修对女儿说:“八股文章若做的好,随你做甚么东西,要诗就诗,要赋就赋,都是一鞭一条痕,一掴一掌血。若是八股文章欠讲究,任你做出甚么来,都是野狐禅、邪魔外道!”五四运动之后,八股文因为形式死板,被视为束缚中国人思想的枷锁。笔者认为,将一种标准化的考试形式视为国家积弱的原因,恐怕过于严厉了。小说中也有批评八股文的文字,如第一回中,礼部议定用五经、四书、八股文取士,三年一科。王冕评论说:“这个法却定的不好!将来读书人既有此一条荣身之路,把那文行出处(注:指读书人的学问和品行)都看得轻了。”

科举所带来的功名利禄与儒家以修身为核心的理念的确会发生冲突,朱熹、陆九渊和顾炎武等对此都有明确的说法。以正统儒家的观念看,《儒林外史》中描绘的读书人多数都重科举功名,轻“文行出处”。91A7606E-3692-442D-AA1F-1FBAECFA7D1B

小说中描写最为成功,也最广为人知的人物当属周进与范进。周进因科举不顺,连勉强维持温饱的教书工作也丢了,只能去南京给人记账,闲来想去贡院看看,又被人打了出来,后经亲戚打通关节才得以进入贡院。怎想他进入考试的号房后竟昏厥过去,醒来后失声痛哭,人们基于同情给他捐了个监生,之后他时来运转,中举后被钦点为广东学道。如此艰辛的科举之路,使得周进在主考时多了一份细心,当他看到“面黄肌瘦,花白胡须,头上戴一顶破毡帽”的范进时,同情心油然而生,范进由此鲤鱼跃龙门。

吴敬梓前半生科举之路艰辛,后半生体会了“白门三日雨,灶冷囊无钱”的窘迫潦倒,所以笔者认为,他对周进和范进的描绘与其说是讽刺,不如说是他在这两个人物身上贯注了自己的血泪,因此才字字见血、行行见泪。更多的周进和范进,则永远名落孙山、含恨终老。

明清时期,江南地区地少人稠,土地兼并严重,多数读书人无田可耕,也没有资产可以经商,而坐馆教书收入低还会受辱。因此,意志不坚定的读书人很容易在贫困中丧失儒者对学问和道德品行的追求。吴敬梓对此深有感触,他很重视读书人多样化的谋生能力。如《儒林外史》中有一位虞博士,年轻时得到祈太公指点—“你是个寒士,单学这些诗文无益,须要学两件寻饭吃本事”,教他看风水和算命,“留着以为救急之用”。书中还有一个读书人说他中个秀才就行,因为他想当医生,有了秀才头衔就可以称“儒医”而自高身价。

如果说范进和周进是吴敬梓的A面,那么虞博士和庄征君则是吴敬梓的B面,虞庄二人寄托了吴敬梓对于理想生活状态的诉求。

庄征君饱读诗书但无心做官,他追求的是“大隐隐于市”,而不是“山林隐逸”。所以当有人向皇帝举荐他的时候,他答应去见皇帝。他妻子问,为何以前都拒绝出仕,这次却答应了呢?他回答:“我们与山林隐逸不同,既然奉旨召我,君臣之礼是傲不得的。”不过在皇帝问他治国之策时,他却因为帽子有一只蝎子蜇他而称病。庄征君既能得君主青睐而自高,又能凭此机变而寄情于元武湖的山水之中。

虞博士虽然科举成功,却甘心当一个闲官,并不谋求肥缺,得知自己补了南京的国子监博士后,十分欢喜。在《儒林外史》中,虞庄二人是莫逆之交,虞爱庄的恬适,即雅致而悠闲;庄爱虞的浑雅,即人情练达而不拘泥。

小说中,杜少卿和虞庄二人是重修泰伯祠的主角。泰伯因“三以天下让”而深得孔子赞许,这种推位让国的行为既可以从儒家的“礼让”中得到解释,也可以从道家不以天下累生的角度去体会。在笔者看来,《儒林外史》对于祭泰伯之礼不厌其烦地描述,也是吴敬梓在放浪形骸、纵酒欢歌的外表下,对于儒家礼乐秩序的內在认可。他期待读书人学习泰伯的精神,重振礼乐教化,建设礼乐社会。现实中,为了重修泰伯祠,吴敬梓卖掉了他在故乡安徽全椒的老宅,这一行为既可以理解为他对封建宗法身份的放弃,对故乡人心险恶的绝望,也可以看作他对古代基于真情实感的儒家礼乐生活的向往。

干春松,北京大学儒学研究院副院长、博士生导师。91A7606E-3692-442D-AA1F-1FBAECFA7D1B