2009年-2019年全国口岸进口大麦中检疫性有害生物截获情况分析

吕燕 赵鹏 刘丽 段维军

摘要 为给进口大麦中检疫性有害生物截获策略提供参考,本研究统计了全国口岸2009年-2019年大麦进口基本情况,比较并分析了不同来源国(或地区)大麦中截获杂草、软体动物、真菌、昆虫、病毒等检疫性有害生物的种类数和种次数。结果表明,近11年来我国大麦进口量呈波动上升的趋势,其中2015年大麦进口量最大。截至2019年,大麦中截获检疫性有害生物共计70种,包括杂草53种、软体动物2种、真菌5种、昆虫8种、病毒2种,其中疫情最突出的是杂草。从来源国来看,澳大利亚、法国、加拿大、乌克兰是截获检疫性有害生物种类及种次数最多的国家。其中,澳大利亚、法国大麦中主要截获杂草、软体动物、真菌等有害生物,加拿大大麦中主要截获杂草、真菌及病毒,乌克兰大麦则主要截获杂草、软体动物及昆虫。本研究汇总了2009年-2019年不同来源国(或地区)进口大麦中截获检疫性有害生物的名单,为进口大麦检疫工作提供参考。

关键词 进口大麦;外来有害生物;生物安全;检疫鉴定

中图分类号: S41

文献标识码: A

DOI: 10.16688/j.zwbh.2021135

Abstract This paper analyzed the situation of imported barley from all ports in China from 2009 to 2019 and the interception number and times of quarantine pests (e.g.weeds, molluscs, fungi, insects, viruses, and so on) from imported barley of different countries (or regions) at ports, in order to provide the latest reference for the interception strategy of quarantine pests in imported barley. The results showed that the amount of imported barley in China fluctuated with an upward trend in the past eleven years, and barley imports reached the maximum in 2015. A total of 70 quarantine species were intercepted in barley, including 53 weeds species, two molluscs species, five fungal species, eight insects species and two viruses species. Among these pests, the most intercepted quarantine pests were weeds. The largest number and time of quarantine pests were intercepted from Australia, France, Canada and Ukraine. Weeds, molluscs and fungi were the mainly pests intercepted from Australia and France. Weeds, fungi and viruses were mainly pests intercepted from Canada, while weeds, molluscs and insects were mainly pests intercepted from Ukraine. These results provide a reference for quarantine of imported barley at China ports.

Key words imported barley;invasive species;biosecurity;detection and identification

大麥是世界上第四大禾谷类作物,种植总面积和总产量仅次于小麦、水稻和玉米,是世界十大种植作物之一[1]。大麦具有坚果香味,且碳水化合物含量较高,主要作为优良的饲料和酿造啤酒的原料[2]。在我国,大麦的种植区域1/3分布在相对比较发达的农区,2/3分布于西部较为落后的农牧结合区[3]。目前国内大麦种植面积和产量均不高,大麦产业发展较弱,导致国产大麦不能满足国内日益增长的消费需求,需要大量进口[4]。截至2020年5月,我国大麦进口已准入的国家或地区包括澳大利亚、加拿大、丹麦、阿根廷、蒙古、乌克兰、芬兰、乌拉圭、英国、法国、哈萨克斯坦、俄罗斯以及美国[5]。由于大麦进口量较大,来源国较多,大麦中携带的有害生物复杂多样,值得口岸检疫人员关注。做好进境大麦的检疫、监管工作,对保障大麦产业安全生产、防止外来危险性有害生物在我国定殖、流行以致造成危害具有极其重要的意义。

2007年,原国家质检总局和农业部共同制定了《中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录》,并由农业部于同年5月发布(农业部公告第862号),此后经过多次修订,目前名录中涉及对外检疫性有害生物共有446种/属(农业农村部、海关总署第413号联合公告),其中昆虫148种/属,真菌127种/属,原核生物59种/属,杂草42种/属,病毒及类病毒41种/属,线虫20种/属,软体动物9种/属。目前我国关于进口大麦中截获检疫性有害生物的研究分析较少,只有个别不同种类疫情方面的报道,这些报道往往针对单个口岸或一种检疫性有害生物。因此,本文对2009年-2019年全国口岸进口大麦中截获的检疫性有害生物进行了统计、分析,以期为我国进口大麦的检疫工作提供参考和依据。38594912-7708-42C9-B94B-B97EAE7FA458

1 材料与方法

1.1 材料

根据海关总署数据以及综合查询全国口岸2009年-2019年大麦进口量,通过动植物检验检疫信息资源共享服务平台数据库(http:∥info.apqchina.org/)整理并统计全国口岸进口大麦中截获检疫性有害生物的数据。

1.2 方法

根据全国口岸进口大麦中检疫性有害生物截获情况,按照不同年份,分别统计2009年-2019年大麦中杂草、软体动物、真菌、昆虫、病毒等不同类别检疫性有害生物的截获数据,计算每一类有害生物的截获种类数和种次数。

1.3 數据分析

利用Excel 2007对数据进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 全国口岸2009年-2019年大麦进口基本情况

2009年-2019年,我国大麦进口量呈波动上升的趋势。2009年,大麦进口量为173.8万t;2014年大麦进口量明显增加,达到2009年的3.1倍;2015年大麦进口量达到最大值(共1 073.2万t),同比增长98.3%;2016年之后,虽然大麦进口量与2015年相比有所下降,但进口量仍保持在501万~839万t之间,呈增长的趋势(图1)。

2.2 全国口岸2009年-2019年进口大麦中截获检疫性有害生物基本情况

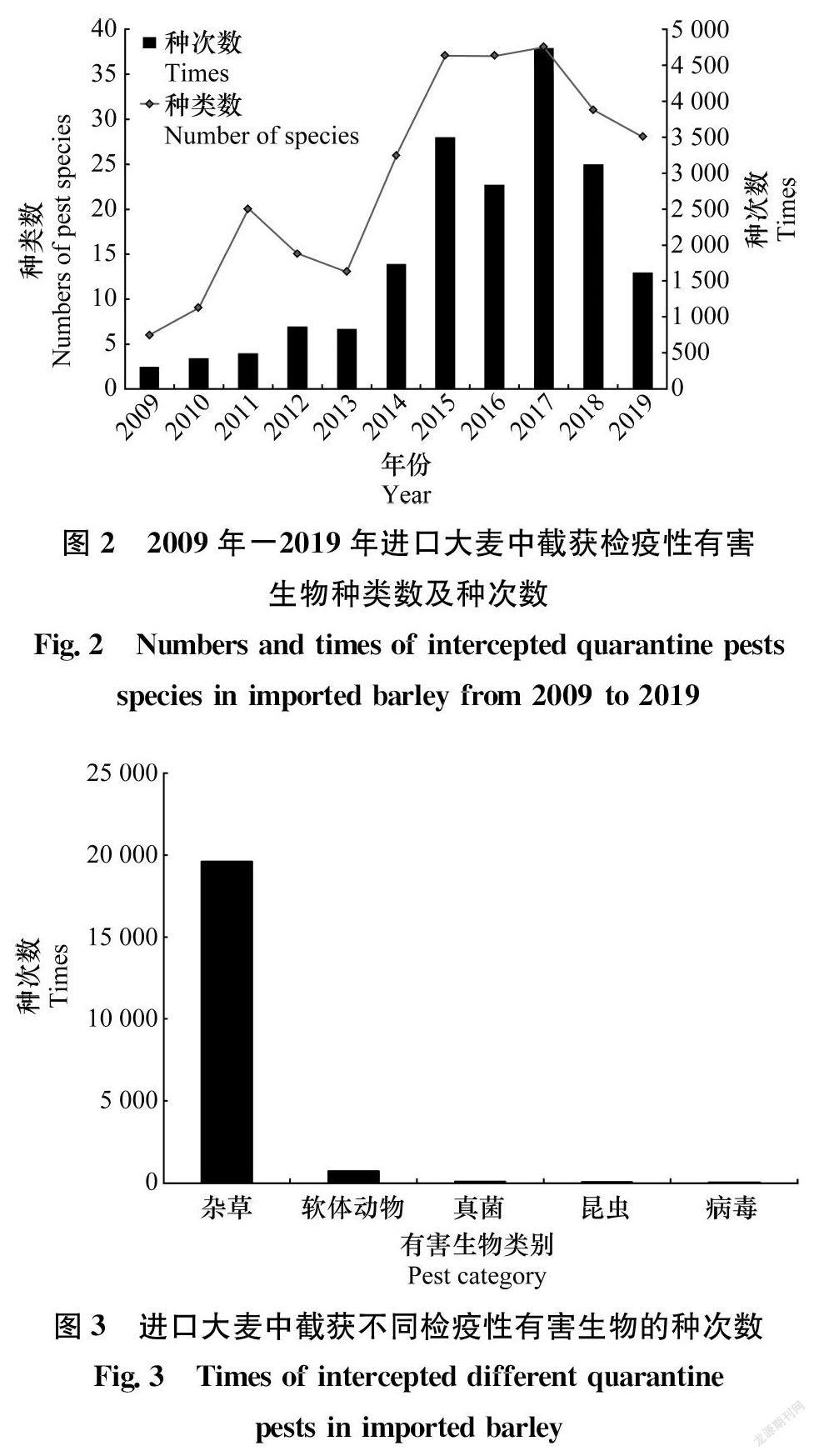

2009年-2019年,进口大麦中截获检疫性有害生物种类数及种次数总体呈先上升后下降的趋势。2009年共截获有害生物6种、306种次;2017年截获有害生物种类数和种次数均达到最高,分别为38种、4 736种次;到2019年截获有害生物种类数和种次数均有所下降,分别为28种、1 615种次(图2)。

从有害生物类别来看,进口大麦中截获的检疫性有害生物包括杂草、软体动物、真菌、昆虫及病毒共5类。2009年-2019年累计截获检疫性有害生物70种、20 470种次。其中杂草53种19 607种次,占截获检疫性有害生物种类总数的75.7%和种次总数的95.8%;软体动物2种720种次,分别占2.9%、3.5%;真菌、昆虫、病毒分别截获5种76种次、8种36种次、2种31种次,三者的种类数分别占7.1%、11.4%、2.9%,而种次数占比均远小于1%(图3)。

2.2.1 进口大麦中截获检疫性杂草情况

从图4可知,2009年-2019年进口大麦中截获检疫性杂草种类数及种次数均呈先上升后下降的趋势,2009年截获6种306种次;2017年截获种类数及种次数均达到最高,共33种4 522种次,其种类数是2009年的5.5倍,种次数是2009年的14.8倍,其中截获种次数最多的3种杂草依次是硬雀麦Bromus rigidus、法国野燕麦Avena ludoviciana、南方三棘果Emex australis,它们的截获种次数之和占当年总截获种次数的67.7%(3 060/4 522);2019年截获种类数和种次数均有所下降,共22种1 534种次。

2009年-2019年,从进口大麦中截获检疫性杂草的来源国(或地区)有16个。根据表1可知,澳大利亚大麦中截获检疫性种类数及种次数均达到最高,累计47种13 005种次,其中硬雀麦截获种次数最多,达到5 840种次,其次是法国野燕麦,共截获4 602 种次;法国大麦中截获检疫性杂草27种3 099种次,截获种次数最多的也是硬雀麦和法国野燕麦,分别截获1 280种次和1 279种次;乌克兰大麦中截获检疫性杂草22种2 270种次,其中具节山羊草Aegilops cylindrica截获种次数最多,达到653种次,其次是法国野燕麦,共545种次;加拿大大麦中截获检疫性杂草27种997种次,其中法国野燕麦截获427种次,硬雀麦截获242种次;美国大麦、阿根廷大麦和丹麦大麦中分别截获10种54种次、6种51种次、6种51种次。其余国家大麦中截获检疫性杂草的种类数和种次数均较少。

白苍耳Xanthium albinum、多年生豚草Ambrosia psilostacya、节节麦Aegilops squarrosa、豚草Ambrosia sp.仅在乌克兰大麦中截获;北美刺龙葵Solanum carolinense、翅蒺藜Tribulus alatus、蒺藜草(非中国种)Cenchrus sp.、加拿大苍耳X.canadense、美丽猪屎豆Crotalaria spectabilis、南方菟丝子Cuscuta australis、菟丝子C.chinensis、墙生藜Chenopodium murale、球状苍耳X.globosum、西方苍耳X.occidentale、细茎野燕麦Avena barbata、狭果苍耳Xanthium leptocarpum、野莴苣Lactuca pulchella仅在澳大利亚大麦中截获;疣果匙荠Bunias orientalis仅在哈萨克斯坦大麦中截获。

2.2.2 进口大麦中截获检疫性软体动物情况

从图5可知,2009年-2019年进口大麦中截获检疫性软体动物的种类数较少,但种次数较多。2009年-2011年大麦中无检疫性软体动物截获;2012年-2014年、2017年-2019年大麦中均截获1种检疫性软体动物,其中2017年截获种次数达到最多,共194种次;2015年-2016年大麦中截获检疫性软体动物有2种,截获种次数分别达到169种次、150种次。从大麦中截获检疫性软体动物的来源国有5个(表2)。其中,地中海白蜗牛Cernuella virgata在澳大利亚、法国、乌克兰、美国、新西兰大麦中均有截获,共681种次,而比萨茶蜗牛Theba pisana只在澳大利亚、法国大麦中有截获,共39种次。

2.2.3 进口大麦中截获检疫性真菌情况38594912-7708-42C9-B94B-B97EAE7FA458

从图6可知,2009年-2019年进口大麦中截获检疫性真菌种类及种次数均较少。除了2012年,2009年-2013年大麦中无检疫性真菌截获;2014年-2019年大麦中截获检疫性真菌种类及种次数有所上升,其中2016年截获种类数最多,共4种,2019年截获种次数最多,共18种次。从大麦中截获检疫性真菌的来源国有4个(表3)。大豆北方茎溃疡病菌Diaporthe phaseolorum var. caulivora只在中国香港大麦中有截获,棉花黄萎病菌Verticillium dahliae只在法国大麦中有截获。

2.2.4 进口大麦中截获检疫性昆虫情况

从图7可知,2009年-2019年进口大麦中截获检疫性昆虫种类及种次数均较少,并呈现上下波动的趋势。2009、2010、2012、2018年进口大麦中均无检疫性昆虫截获;2015年大麦中截获检疫性昆虫种类及种次数最多,达到4种24种次。从大麦中截获检疫性昆虫的来源国有6个(表4)。澳洲皮蠹Anthrenocerus australis、地中海实蝇Ceratitis capitata、豆象(非中国种)Bruchus sp.,四纹豆象Callosobruchus maculatus只在澳大利亚大麦中有截获,马铃薯甲虫Leptinotarsa decemlineata只在乌克兰大麦中有截获,美国白蛾Hyphantria cunea、鹰嘴豆象Callosobruchus analis只在加拿大大麦中有截获。

2.2.5 进口大麦中截获检疫性病毒情况

从图8可知,2009年-2019年进口大麦中截获检疫性病毒种类及种次数均较少。除了2012年,2009年-2016年大麦中均无检疫性病毒截获;2017年-2019年大麦中只截获1种检疫性病毒,其中2019年截获种次数达到最多,共17种次。从大麦中截获检疫性病毒的来源国有3个(表5)。玉米褪绿斑驳病毒maize chlorotic mottle virus只在荷兰大麦中有截获,小麦线条花叶病毒wheat streak mosaic virus在澳大利亚、加拿大大麦中均有截获。

3 讨论

澳大利亚、加拿大、法国是世界大麦的主要生产国,也是世界大麦的主要出口国[6]。受大麦种植规模减少和消费需求持续增长的影响,中国成为世界大麦主要进口国之一。根据2009年-2019年全国大麦进口情况可知,2009年-2013年中国大麦进口量比较稳定,2014年-2019年大麦进口量出现大幅增长,其中2015年达到了最高值。随着大麦进口量增加,大麦中截获检疫性有害生物的种类及种次数也不断增加,从2009年的6种、306种次增长到2019年的28种、1 615种次。

3.1 进口大麦中检疫性有害生物种类较多

我国现行检疫性有害生物名錄中主要的有害生物类别包括杂草、昆虫、线虫、真菌、细菌、病毒与软体动物。其中,肉眼即可观察到的有害生物为杂草、昆虫与软体动物,这也是口岸一线检疫人员较容易发现和检出的有害生物[7]。

进口大麦中截获检疫性杂草共53种,其中截获种次数最多的3种检疫性杂草分别是硬雀麦、法国野燕麦、南方三棘果,累计截获7 798种次、6 925种次、817种次,占总截获检疫性杂草种次数的40%(7 798/19 607)、35%(6 925/19 607)、4%(817/19 607)。硬雀麦主要为害小麦、大麦、燕麦等禾谷类作物,其根系发达,可与禾谷类作物争夺养分与水分。在小麦地里,每平方米100株硬雀麦,可造成30%的产量损失[8-9]。截获硬雀麦的来源国(地区)有澳大利亚、法国、乌克兰、加拿大、丹麦、美国、阿根廷、韩国、巴西、菲律宾、英属维尔京群岛、中国香港。法国野燕麦可危害越冬作物,具有传播途径广、繁殖系数高、生态可塑性强的特点,在发生区易形成单一群落,可降低生态系统稳定性和多样性[8,10]。截获法国野燕麦的来源国有澳大利亚、法国、乌克兰、加拿大、阿根廷、美国、丹麦、巴西、德国。南方三棘果是农田和牧场的有害杂草,控制困难,极具危险性。它生长速度快,繁殖力强,单株可产生1 000粒以上的果实,抵抗不良环境能力强。美国每年因南方三棘果造成的损失超过4亿美元[11]。在1974年,仅澳大利亚的西澳大利亚州就有超过100万hm2的牧场和50万hm2的谷物受到影响[8]。截获南方三棘果的来源国有澳大利亚、法国、加拿大、丹麦。这3种检疫性杂草均极具危险性,一旦传入,可造成作物严重减产。以上结果表明,澳大利亚、法国是检出杂草疫情最多的国家,其主要原因是其农业机械化水平高,作物从种植和收获都实现了全过程高度机械化[12]。

进口大麦中截获检疫性昆虫共8种,其中截获种次数最多的2种检疫性昆虫分别是马铃薯甲虫、红火蚁,累计截获17种次、13种次,分别占总截获检疫性昆虫种次数的36%(13/36)、47%(17/36)。马铃薯甲虫是马铃薯的毁灭性害虫,喜食马铃薯,可将马铃薯叶片吃光,一般造成减产30%~50%,有时高达90%,在亚洲、欧洲、北美洲均有分布[13-14]。截获马铃薯甲虫的来源国为乌克兰。红火蚁属于恶性入侵生物,对植物的危害并不是主要问题,但对人造成伤害,叮蛰时会释放毒液,过敏者可能出现皮肤肿胀等症状,甚至休克、死亡[13]。截获红火蚁的来源国有法国、阿根廷、澳大利亚、美国。

进口大麦中截获检疫性软体动物共2种,分别是地中海白蜗牛和比萨茶蜗牛。地中海白蜗牛是一种危险性的螺类,喜欢在麦穗和柑橘上取食和休眠,智利、美国、澳大利亚等国家也对其实施检疫[15-16]。截获地中海白蜗牛的来源国有澳大利亚、法国、乌克兰、美国、新西兰。比萨茶蜗牛的寄主植物范围很广,具有生长迅速、繁殖力高和可逆性强等生物特性,国外报道该蜗牛对柑橘、小麦、菜豆等作物常造成严重的经济损失[13, 17]。截获比萨茶蜗牛的来源国有澳大利亚、法国。地中海白蜗牛、比萨茶蜗牛在传播上有其特点,它们不需要寄主,有很强的休眠能力,可随集装箱调运而被远距离传到非疫区,具有较高的传入风险,必须加强检疫,警惕其传入国内造成危害[13]。38594912-7708-42C9-B94B-B97EAE7FA458

进境大麦以其果实即种子为主,同时混杂有大麦植物残体以及其他植物组织。种子是植物病原菌重要的载体,种子携带病原菌会带来诱发种子贮藏期霉变、种传病原菌直接造成植物病害,在田间传播、影响人畜健康、降低种子品质,造成经济损失等危害[18]。与杂草、昆虫等检疫性有害生物不同,绝大多数真菌物种形态微小,肉眼难以识别,缺乏有效的形态识别特征,或者存在较大的表型可塑性,或者存在隐含种,或者存在二型性(或多型性)生活史,有时关键的形态特征只在其生活史某一段时期如有性繁殖时期才具备。真菌这些生物学特性给传统的基于形态特征的鉴定带来了很大困难,且形态学检测方法需要鉴定者有较系统的分类学知识和足够的鉴定经验[19]。现有口岸真菌检测鉴定方法大多建立在纯培养获得物的基础上,对于难分离、培养的真菌存在一定程度的漏检风险。目前为止,进口大麦中截获检疫性真菌共5种,其中麦类壳多胞斑点病菌Stagonospora avenae f.sp. triticea、葡萄茎枯病菌Phoma glomerata在大麦中截获,而油菜茎基溃疡病菌Leptosphaeria maculans、棉花黄萎病菌、大豆北方茎溃疡病菌的寄主并非大麦,这几种检疫物种均从大麦夹杂物中截获。麦类壳多胞斑点病菌是通过土壤传播的,以无性孢子作为初侵染源,该病菌在木质部导管中生存并将其堵塞,阻碍水分和营养物质的运输[20]。截获麦类壳多胞斑点病菌的来源国有法国、加拿大。葡萄茎枯病菌的寄主范围广泛,可通过种子、土壤和植物残体传播。截获葡萄茎枯病菌的来源国有澳大利亚、加拿大。油菜茎基溃疡病菌主要寄主是十字花科植物,主要危害症状是叶部损坏、变色、茎部溃疡,严重的整个植株死亡[20]。自2009年以来我国多次在加拿大和澳大利亚进口的油菜籽上截获过该病菌[21-22],大麦夹杂物中截获油菜茎基溃疡病菌的来源国有澳大利亚、加拿大、法国。棉花黄萎病菌的寄主范圍也很广,棉花受感染后生长受阻,严重的表现植株矮化,叶片变黄、干枯,落蕾落铃多,果枝减少甚至无果枝[20]。大麦夹杂物中截获棉花黄萎病菌的来源国为法国。大豆北方茎溃疡病菌的寄主是大豆,1983年美国因该病造成的损失估计为5 900万美元[20]。大麦夹杂物中截获大豆北方茎溃疡病菌的来源地区为中国香港。

进口大麦中截获检疫性病毒共2种,分别是小麦线条花叶病毒和玉米褪绿斑驳病毒。小麦线条花叶病毒可侵染小麦、燕麦、大麦及部分玉米品种[24],引起寄主植物严重花叶和矮化,最高可引起减产100%[24]。截获小麦线条花叶病毒的来源国有澳大利亚和加拿大。玉米褪绿斑驳病毒为大麦夹杂物中截获,自然条件下只能侵染玉米,可引起玉米节间距变短矮化、叶片坏死和偏上弯曲等多种症状,产量损失10%~15%[25]。大麦夹杂物中截获玉米褪绿斑驳病毒的来源国是荷兰。

通过以上分析发现,进口大麦中除了能检出杂草、软体动物、昆虫,还经常混杂油菜籽、大豆、玉米、向日葵种子等其他作物粮食,而且这些混杂物极有可能携带检疫风险较高的检疫性真菌或病毒,口岸检疫部门已经多次从进境大麦混杂物中检出检疫性有害生物[26-27],在其他进境粮食中也屡有截获报道[28-30],需要予以更多关注。

3.2 进口大麦检疫工作的问题与建议

从总体疫情截获情况分析来看,进口大麦检疫方面还存在一些问题。第一,大麦中截获检疫性有害生物种类不断增多,但有关有害生物的风险分析仍然存在薄弱环节。不同来源国大麦中所携带有害生物风险在早期进境大麦议定书中未能充分予以重视和分析,一些检出有害生物并没有做过严格的检疫分析报告。由于人类对自然认知的局限性,甚至一些生物尚未被报道。如我们在前期研究中还发现,进境澳大利亚大麦中携带有未见报道的新物种Epicoccum hordei[31],对其影响和作用有待做进一步评估。第二,大麦中检出检疫性有害生物能力发展不平衡,检疫性杂草截获在种类及种次数上均占优势,而检疫性软体动物、真菌、昆虫、病毒截获在种类或种次数上存在不足。一方面是由于杂草和昆虫等有害生物肉眼识别程度高,口岸一线查验人员容易发现并引起重视,另一方面是由于植物病原微生物检疫鉴定技术难度要求高和专业能力要求强。在我国另一种主要进境粮食大豆检疫工作中也存在类似情况[32]。第三,目前口岸大麦等粮食中检疫性有害生物检出技术局限于“一虫” “一草” “一菌”等单一物种检测模式,尚无能够实现一次性有效检出多种或多类有害生物的检测方法和技术。

1998年,Handlesman等首次提出了宏基因组学(metagenomics)的概念[33],随着高通量测序技术的发展,标准数据库的构建以及相关软件的开发,宏基因组学的研究取得了长足的发展,并诞生了以分析识别混合样本中物种组成及物种相对丰富度为目的的DNA 宏条形码(metabarcoding)技术[34-35],可快速、简便、有效地从多物种混合的生物样本中识别、还原其中的生物种类,该技术目前在植物病原菌鉴定[36]、物种多样性[37-38]、物种种群构成[39]及医学法医学领域等方面应用广泛[40]。该技术在进境大麦等粮食中检疫性有害生物筛查检测方面具有较高应用前景。

在今后大麦检疫工作中,一方面需要根据有害生物在国内外的分布及口岸实际截获情况,对进口大麦中可能存在的有害生物进行进一步仔细的风险评估,另一方面需要不断攻关高效、高通量、高精准的检测检疫技术,提高口岸疫情截获能力,从而为加强植物检疫风险预警及快速反应管理等措施提供参考,减少大麦中跨境有害生物对我国国家生物安全的威胁。

参考文献

[1] ZHANG Guoping, LI Chengdao. Genetics and improvement of barley malt quality (Advanced topics in science and technology in China) [M]∥ZHOU Meixue. Barley production and consumption. Heidelberg, Berlin: Springer, 2009: 1-17.38594912-7708-42C9-B94B-B97EAE7FA458

[2] 徐明. 世界大麦贸易格局及对我国大麦产业影响研究[D]. 北京: 中国农业科学院, 2013.

[3] 楊莲娜, 李先德. 中国大麦产业国际竞争力分析[J]. 农业经济与管理, 2012(6): 57-64.

[4] 谭琳元, 李先德. 进口对中国大麦产业发展的影响[J]. 农业展望, 2018, 14(12): 60-64.

[5] 中华人民共和国海关总署动植物检疫司. 我国允许进口粮食和植物源性饲料种类及输出国家/地区名录[EB/OL]. (2020-05) [2020-12-19].http:∥dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/2753830/index.html.

[6] 程燕, 李先德. 中国与世界大麦主要出口国生产贸易的比较分析[J]. 世界农业, 2012(2): 23-29.

[7] 郭立新, 段维军, 段丽君, 等. 2015-2017年我国进境植物检疫性有害生物截获情况及建议[J]. 植物检疫, 2018, 32(2): 58-63.

[8] 印丽萍. 中国进境植物检疫性有害生物: 杂草卷[M]. 北京: 中国农业出版社, 2018.

[9] 郭琼霞, 黄可辉. 检疫性杂草硬雀麦(Bromus rigidus Roth)[J]. 武夷科学, 2010, 26(1): 80-84.

[10]汪鹏. 杭州口岸首次截获法国野燕麦[J]. 中国检验检疫, 2017(1): 26.

[11]郭琼霞, 黄可辉, 虞贇. 南方三棘果的形态特征与危害特性研究[J].武夷科学, 2005, 21(1): 86-88.

[12]曹兴乔. 国外农业机械化发展研究[J]. 农业科技与装备, 2012(2): 78-79.

[13]陈乃中. 中国进境植物检疫性有害生物: 昆虫卷[M]. 北京: 中国农业出版社, 2009.

[14]吴伟亮. 新疆西部天山以北沿边各口岸进境植物检疫截获情况分析与对策[J]. 植物保护, 2006, 32(5):87-89.

[15]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. 地中海白蜗牛检疫鉴定方法:SN/T 4637-2016 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2016.

[16]杨海芳, 肖琼, 崔俊霞, 等. 警惕地中海白蜗牛的入侵[J]. 植物保护, 2012, 38(4): 185-188.

[17]周卫川, 陈德牛. 比萨茶蜗牛及其检疫[J]. 植物保护, 2004, 30(4): 68-70.

[18]刘惕若. 农作物种传病害[M]. 北京: 中国农业出版社, 2000.

[19]段维军, 严进, 蔡磊, 等. 我国进境植物检疫性菌物截获现状与展望[J]. 菌物学报, 2017, 36(10): 1311-1331.

[20]严进, 吴品珊. 中国进境植物检疫性有害生物: 菌物卷[M]. 北京: 中国农业出版社, 2013.

[21]王振华, 赵晖, 李金甫, 等. 湖北口岸首次截获油菜茎基溃疡病病菌[J]. 植物检疫, 2010(4): 54.

[22]易建平, 周国梁, 印丽萍, 等. 进境澳大利亚油菜籽中茎基溃疡病菌的检测[J]. 植物病理学报, 2010, 40(6): 628-631.

[23]LEHNHOFF E A, MILLER Z, MENALLED F, et al. Wheat and barley susceptibility and tolerance to multiple isolates of wheat streak mosaic virus [J]. Plant Disease, 2015, 99(10): 1383-1389.

[24]柳吉芹, 王立杉, 吴曦, 等. 加拿大进口大麦中小麦线条花叶病毒检疫鉴定[J]. 植物保护, 2019, 45(6): 265-268.

[25]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. 玉米褪绿斑驳病毒检疫鉴定方法:GB/T 31810-2015 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2015.

[26]段维军, 段丽君, 郭立新, 等.进境法国大麦中夹杂向日葵种子内大丽轮枝菌的种类鉴定[J].植物保护学报, 2018, 45(6): 1429-1430.

[27]张慧丽, 李雪莲, 段丽君, 等. 进境澳大利亚大麦上葡萄茎枯病菌的检疫鉴定[J]. 植物检疫, 2020, 34(3): 54-59.

[28]李雪莲, 张慧丽, 段丽君, 等. 进境美国大豆夹杂向日葵黑茎病菌的检疫鉴定[J]. 植物保护学报, 2020, 47(3): 685-686.

[29]李雪莲, 段维军. 进境美国大豆夹杂向日葵茎溃疡病菌的检疫鉴定[J]. 中国油料作物学报, 2020, 42(2): 292-297.

[30]段维军, 段丽君, 陈先锋, 等. 进境乌克兰玉米中夹杂向日葵间座壳菌的鉴定[J]. 菌物学报, 2016, 35(12): 1503-1513.

[31]CHEN Qian, HOU Lingwei, DUAN Weijun, et al. Didymellaceae revisited [J]. Studies in Mycology, 2017, 87: 105-159.

[32]吕燕, 郭立新, 张慧丽, 等. 2009-2019年中国进口大豆中检疫性有害生物截获情况分析[J].大豆科学, 2021, 40(2): 257-264.38594912-7708-42C9-B94B-B97EAE7FA458

[33]HANDELSMAN J, RONDON M R, BRADY S F, et al. Molecular biological access to the chemistry of unknown soil microbes: a new frontier for natural products [J]. Chemistry and Biology, 1998, 5(10): 245-249.

[34]TABERLET P, COISSAC E, POMPANON F, et al. Towards next-generation biodiversity assessment using DNA metabarcoding [J]. Molecular Ecology, 2012, 21(8): 2045-2050.

[35]COISSAC E, RIAZ T, PULLANDRE N. Bioinformatic challenges for DNA metabarcoding of plants and animals [J]. Molecular Ecology, 2012, 21(8): 1834-1847.

[36]MORALES-CRUZ A, FIGUEROA-BALDERAS R, GARCA J F, et al. Profiling grapevine trunk pathogens in planta: a case for community-targeted DNA metabarcoding [J/OL]. BMC Microbiology, 2018, 18(1): 214. DOI: 10.1186/s12866-018-1343-0.

[37]KORPELAINEN H, PIETILINEN M. Diversity of indoor fungi as revealed by DNA metabarcoding [J]. Genome, 2016, 60(1): 55-64.

[38]BANCHI E, AMETRANO C G, STANKOCIC' D, et al. DNA metabarcoding uncovers fungal diversity of mixed airborne samples in Italy [J/OL]. PLoS ONE, 2018, 13(3): e0194489. DOI: 10.1371/journal.pone.0194489.

[39]ROCCHI S, VALOT B, REBOUX G, et al. DNA metabarcoding to assess indoor fungal communities: Electrostatic dust collectors and Illumina sequencing [J]. Journal of Microbiological Methods, 2017, 139: 107-112.

[40]YOUNG J M, AUSTIN J J, WEYRICH L S. Soil DNA metabarcoding and high-throughput sequencing as a forensic tool: considerations, potential limitations and recommendations [J/OL]. FEMS Microbiology Ecology, 2017, 93(2): 207. DOI: 10.1093/femsec/fiw207.

(責任编辑:田 喆)38594912-7708-42C9-B94B-B97EAE7FA458