金融中介、财政支出与县域经济增长协同效应研究

摘 要:财政、货币政策是现代国家进行宏观调控的最主要手段,在国民经济中发挥着重要作用。金融中介和财政支出是宏观政策在微观领域传导效应的具体表现,两者在微观领域的共性在于各自通过影响资源配置推动经济增长,其协同程度直接影响经济发展的效果。文章基于我国31个省、自治区和直辖市的1993个县域,样本选取1999—2018年的面板数据,构建微观领域中金融和财政因素的柯布-道格拉斯生产函数,在县域金融中介与财政支出协同的视角下,运用面板平滑转换模型(PSTR),实证检验了我国县域经济增长的非线性增长的微观效应。研究了县域金融中介与财政支出的协同效应对县域经济增长的作用,在此基础上对我国县域微观联动的效果进行评估。

关键词:金融中介和财政支出;县域经济增长;协同效应

中图分类号:F21 文献标识码:A 文章编号:1005-6432(2022)13-0047-07

DOI:10.13939/j.cnki.zgsc.2022.13.047

1 引言

财政政策和货币政策具有宏观性质,宏观政策注重全局,把握经济运行中的主要矛盾,具有普遍性。任何宏观政策必须通过一定的传导机制,基于微观主体的行为反应,形成经济增长的变动。宏观政策高度抽象和概括,但是往往忽略微观经济运行中的重要事实,也必然忽略微观领域中的实体经济差异。金融中介和财政支出是财政、货币两大宏观政策在微观领域现实效应的具体传导,表现出具体经济运行变动。金融中介和财政支出都具有引导和配置资源的推动经济发展作用,其协同配置有利于经济增长,反之,则阻碍经济增长。

县域经济是以县城为中心、乡镇为纽带、农村为腹地的区域经济,不仅具有区域经济范畴的一般特征,而且还有其独有的特征。通常将其划分为县城经济、乡镇经济和村级经济三个基本层次,是城镇经济和农村经济在县域的有机结合。县域经济在国民经济中处于枢纽地位和基础地位,是三大产业的衔接点和城乡空间的结合部。县域经济在我国社会经济中占据十分重要的地位,其发展的质量直接关系到我国工业化、城镇化和农业现代化的总体进程。县域经济发展作为基础,国家经济整体发展坚实的支撑。

金融是现代经济的核心。县域经济发展是市场为基础、若干种资源配置的经济,当然也包括金融资源和财政资源。县域经济发展离不开金融中介和财政支出,金融中介提供信貸资金、理财保险、货币收支结算和信息咨询等方面的支持;财政支出会促进总需求的增加,通过乘数效应,带动经济增长。内生增长理论认为劳动力、资本和技术进步在经济增长中发挥着关键作用。所以,县域金融中介和财政支出与县域经济之间有着内在联系、互动协同关系。

国外学术界于20世纪中后期开始关注财政与金融支农问题,研究成果日益丰富,主要集中在财政与金融支农的必要性及深层次原因、财政与金融支农的正向效应、财政与金融支农的无效率和负向效应等方面。国内学者的研究主要集中于财政与金融支农的规模、效率和政策优化等方面,针对单一支农政策效率低下的问题提出了整合财政与金融支农资金的观点。部分学者从财政与金融支农协同推进的角度,对共同提高两者实施效率进行了研究。国内外学者主要针对金融或财政支出,重点对保险、银行信贷和股票市场与经济增长的关系进行了大量的研究,仅仅是单方面实证两者之间的关系。而有关金融中介和财政支出的经济增长效应研究却较少,特别是针对我国县域经济发展水平下,金融中介和财政支出对县域经济增长协同效应方面的研究更是少之又少。

2 相关文献回顾及评述

提及县域经济专指中国的县域经济,这是由中国县域特殊性决定的。中国县域经济是行政区域范围内的经济,但它是有别于区域经济的,并发展成为一支独立学科。而国外没有县域经济的提法,只有农村经济。中国县域经济具有“行政壁垒”和齐备的发展要素。因此,它拥有区域经济的完整功能,可以属于区域经济范畴。国外对县域金融中介与财政支出的研究集中体现在农村方面。在西方国家农业现代化进程中,一直贯穿着对农村金融组织体系的研究,但农村与城市金融、财政基本上没有区别。西方学者对发展中国家农村金融、财政的发展进行了广泛的研究,形成了一些广为接受的理论。

财政、金融对农村经济发展中的影响一直是国外研究的热点问题。早在20世纪60年代,西方学者Lewis (1954)、Todaro (1969) 最早研究财政和金融影响农村经济的必要性及深层次原因,提出政府通过财政、金融支持落后的传统农业,且这种支持具有积极作用 (Odedokun,1996; Darrat,1999)。[1-2]自20世纪90年代至今,研究成果日益丰富。国外学者将研究焦点放在财政、金融促进农村经济增长的效率方面,形成了“正效论”和(Monke,2016;Ahmad and Rana,2009)[3-4]和“负效论”(Brümmer et al,2003; Apostu,2006; Jensen,2012)[5-7]两种观点。

查阅国内文献,财政、金融支持农村经济发展的相关问题的研究有很多,大部分集中在财政和金融推动农村经济的政策支持(马拴友等,2003;钱水土,2006;李燕凌等,2011)[8-10]、结构规模(李焕彰等,2004;李燕凌,2008;龙海明,2008)[11-13]和配置效率(黎翠梅,2009;郭军华等,2010)[14-15]方面。针对金融、财政单独使用难以发挥作用(谢平等,2006)[16],无法壮大农村经济发展。有学者提出了整合金融、财政两股力量,提升政策的杠杆效应(冉光和等,2009)[17]。从国内、外的相关文献研究,分析财政、金融对农村经济发展作用效果的文献颇为丰硕,金融、财政支农效应单独分析居多,充分考虑财政金融支农政策整体效应的较少,即便一些研究将两者结合起来,也仅仅是运用面板数据主成分分析,对财政与金融协同效率水平进行测评。

3 模型设定、研究变量和数据统计A93A716B-7940-4439-B168-AF4A24688E53

Marshall (1890)在《经济学原理》中最早提出了生产函数理论。Heady (1991)则提出了生产函数的概念,该概念源自生物科学与自然科学。生产函数揭示了生产过程中,投入的生产要素与最大产出之间的经济技术关系。Cobb and Douglas (1931)利用美国制造业的统计数据,得出了CD生产函数。柯布道格拉斯生产函数模型的参数凭借其良好的经济意义和解释,使其在经济学的研究中得到广泛的运用。

3.1 实证模型构建

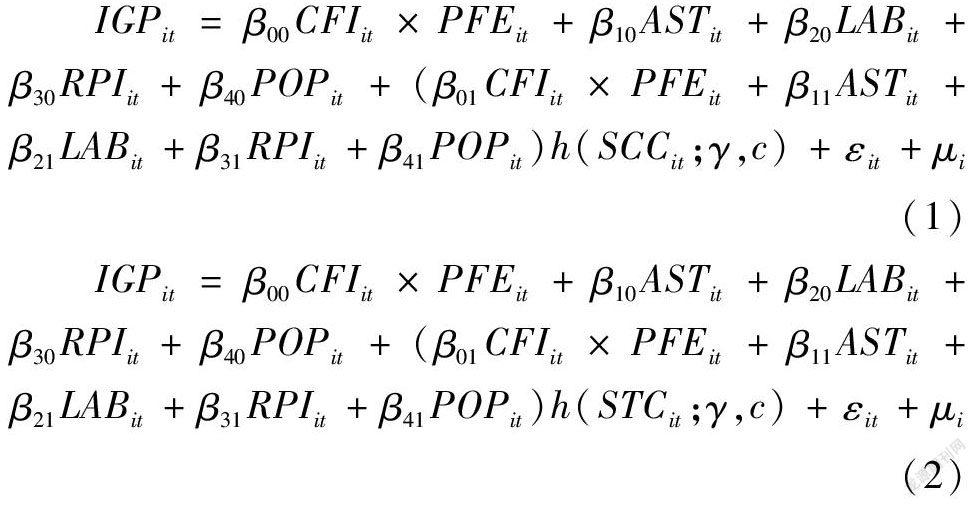

文章在CD生产函数的基础上,拓展了包括县域金融中介、财政支出子产业的CD 生产函数。为了考察县域经济增长效应,检验其是否依赖县域金融中介、财政支出的协同水平而存在机制转移特征,本研究引入交互项来验证变量之间的协同关系,这种做法在国外学术界有过应用。依据上述思想,在基本模型的基础上加入交互项:

3.2 指标选取与数据描述

文章采用面板平滑转换回归模型,以县域经济增长,县域金融中介、财政支出,不同区制的效应为条件,展开实证检验。选择的研究样本是中国31个省(自治区、直辖市)面板数据,其中包括1993个县域地区,选取的数据来源于《县域统计年鉴》《农村统计年鉴》和《人口统计年鉴》,时间区间1999—2018年。此外,文章主要变量定义和统计描述如下:

(1)县域经济增长变量。文章采用人均生产总值(GDPit)指标来衡量县域经济发展水平(CEDit)。与直接采用变量的绝对数或增长率不同,在实证分析中对人均生产总值(GDPit)变量均取自然对数,记为IGPit。

(2)县域金融中介和财政支出。基于数据获取的原因及比较的客观性,对县域金融中介的发展文章从规模扩张角度定义为县域金融中介机构各项贷款占GDPit的比重,以其作为县域金融中介发展的规模指标。县域金融中介记为CFIit表示。文章的财政支出是经济支出和社会性支出之和,就是县域财政一般公共预算支出。选择县域财政一般预算支出占县域GDP的比重,县域财政支出记为PFEit。

(3)控制变量Cit。县域固定资产投资水平(ASTit)。用以控制各县域固定资产投资水平变化对县域经济增长的影响,该变量采用中国县域固定资产投资额/县域实际GDP得到。县域劳动力就业水平(LABit)。用以控制各县域劳动力就业水平差异对县域经济发展的影响,该变量用县域从业人员数占县域总人口数的比重来表示。县域物价指数增长率(RPIit)。用以控制各县域物价指数增长率变化对县域经济发展的影响,该变量采用中国县域零售物价指数环比的增长率表示。县域人口增长率(POPit)。用以控制各县域人口增长率对县域经济发展的影响,采用该控制变量县域人口环比的增长率来表示。

(4)SCCit和STCit为PSRT模型转换变量,SCCit表示县域金融中介、财政支出之和与县域GDP比值作为转换变量;STCit表示县域金融中介占县域GDP比重/财政支出占县域GDP比重作为转换变量,刻画金融中介、财政支出规模与结构对经济增长的非线性影响。

由于PSTR模型只适用于平衡面板数据,对于非平衡面板数据,目前还不能确定序贯检验方法的可靠性,同时为了获得尽可能多的样本,文章收集了1999—2018年我国31个省(市、自治区)的面板数据,不包括港、澳、台地区。表1为各主要变量的描述性统计特征。

4 实证结果及分析

4.1 模型非线性检验

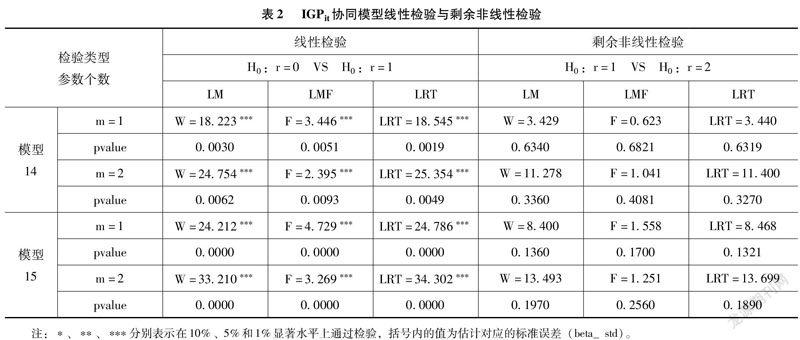

在估计非线性PSTR模型之前,需先检验表示县域金融中介、财政支出与县域经济增长之间关系,面板数据模型究竟是线性模型还是非线性的PSTR模型。文章先以县域金融中介和财政支出作为门限协同变量,对金融中介、财政支出与经济增长之间是否存在非线性关系进行检验。为了保证检验结果的稳健性,文章分别采用LM 、LMF和LRT三个统计量对线性模型的原假设(H0:r =0)与含有一个位置参数的两区制转换模型的备擇假设(H1:r =1)进行检验。为避免过于庞大的模型随着位置参数个数的增加而导致显著性水平越来越低,文章选择pvalue值为0.0001的显著性水平。面板数据线性对非线性检验结果(表1)表明,当假设转换函数的位置参数的个数m =1时,LM 、LMF和LRT三个统计量均在1%的显著性水平上拒绝线性模型的原假设。当假设m=2 时,上述三个统计量也均在1%的显著性水平拒绝线性模型的原假设。这表明面板数据具有明显的截面异质性,县域融中介、财政支出与县域经济增长之间具有显著的非线性特征,可以进行PSTR模型验证。

4.2 非线性模型参数估计

为了获得渐进无偏PSTR模型的参数估计值,文章采用非线性最小二乘法(NLS)对模型的相关参数展开估计,所使用的计算软件为Matlab15.a。结果见表3。

从模型1式的估计结果可知,在不同的县域金融中介、财政支出的水平上,两者的总量对县域经济增长的影响有着明显的差异。位置参数即门槛水平值lj=-0.3578(e-0.3578=0.699213),而金融中介和财政支出协同规模(SCCit)在位置参数lj估计值69.9213%两侧对IGPit的影响存在明显区别。在此门槛值之前,模型1处于协同区制,县域金融中介与县域财政支出总量占县域GDP的比重小于69.9213%,且金融中介与财政支出的交互项CFIit×PFEit的β01弹性系数大于零,SCCit对IGPit的影响表现为促进作用,模型1在5%的显著性水平下显著。这表明在协同的县域或时期,SCCit对IGPit产生显著的促进效应,说明随着县域金融中介、财政支出处于协同区制,IGPit将得到显著发展。

越过门槛lj之后,模型1处于非协同区制,县域金融中介与县域财政支出总量占县域GDP的比重大于69.921%,CFIit×PFEit的β0j弹性系数小于零,且模型1在1%显著性的水平下显著。这表明在非协同的县域或时期,SCCit对IGPit产生正的抑制效应,县域的银行增加贷款余额,并且政府增加财政支出将阻碍IGPit。A93A716B-7940-4439-B168-AF4A24688E53

模型1斜率系数sj=0.9947,表明模型在非协同与协同区制之间转换的速度很慢,转换函数呈现平滑渐进的变化趋势(图1)。说明非线性转换函数具有明显的平滑转化特征,随着县域金融中介和财政支出占GDP规模达到协同门槛值,SCCit的变化对IGPit影响呈现出渐进演变的非线性关系。

对结构转换模型2式的估计结果可知,金融中介与财政支出的协同结构(STCit)在位置参数估计值lj=3.9349(e1.369893=3.9349),该位置参数lj估计值两侧对县域经济增长的影响存在显著性的区别。在门槛值之前,模型处于非协同区制,县域金融中介与县域财政支出结构比率小于3.9349,金融支农与财政支农的交互项CFIit×PFEit的弹性系数β11小于零,而且模型2在10%显著性水平下较为显著。说明在非协同的县域或时期,STCit对IGPit产生负的非协同效应,即使政府扩大财政支出,金融中介加大信贷投放速度也有不利于IGPit。

跨过门槛阈值lj之后,模型2处于协同区制,金融中介与财政支出协同的结构比率大于3.9349,CFIit×PFEit的弹性系数β0j大于零,且模型2在1%显著性的水平下更加显著。实证表明,只要越过3.9349协同结构比率,扩大金融中介的信贷投放、增加县域政府的财政支出对IGPit产生更加显著的正面效应。说明在协同的县域或时期,县域金融中介与财政支出结构对IGPit产生交互的协同效应,县域的银行增加贷款投放,并且政府增加财政支出,保持不低于STCit,这样会更为显著的促进IGPit。

模型2斜率系数sj=1.0596,表明模型2在两区制转换的速度较慢,转换函数呈现平滑、渐进的趋势(图2)。说明非线性转换函数具有明显的平滑转化特征,随着STCit达到协同,两者结构的变化对IGPit影响的非线性效果较为平滑。

从控制变量来看,在不同的金融、财政发展水平下,考察其控制变量影响县域经济增长非线性的门槛效应。

在模型1和模型2中,考察控制变量ASTit与IGPit的关系。在门槛值前后,两个模型无论处于哪个区制,ASTit影响IGPit的弹性系数都大于零,且两模型处于非协同区制的显著性水平在统计意义上不够显著。但是进入协同区制,模型1在1%显著性水平下显著,而模型2在5%显著性水平下显著。这反映出在非协同和协同的县域或时期,ASTit对IGPit始终是促进作用(β10>0,β1j>0;β′10>0,β′1j>0)。越过门槛值,模型处于协同区制,ASTit对IGPit的促进作用更加显著。ASTit对IGPit的影响是正相关的,其中处于结构协同区制对IGPit的促进作用强于其在规模协同区制(β10>β1j;β′10<β′1j)。这表明虽然在两个区制县域ASTit与IGPit都是正相关,但是在金融、财政协同的县域或时期,ASTit更加有力支持IGPit。

在模型1和模型2中,考察控制变量LABit与IGPit的关系。在门槛值前后,两个模型处于两个区制,LABit影响IGPit的弹性系数都大于零。但是处于非协同区制,模型在统计意义上不够显著,进入协同区制,模型分别在10%和1%显著性水平下显著。这反映出在非协同和协同的县域或时期,LABit对IGPit始终是促进作用(β20>0,β2j>0;β′20>0,β′2j>0)。越過门槛值,模型处于协同区制,LABit对IGPit的促进作用更加显著。LABit对IGPit的影响是正相关的,其中处于规模协同区制中对IGPit的促进作用强于其在结构协同区制(β20<β1j;β′20>β′1j)。这说明虽然两个区制LABit与IGPit都是正相关,但是在金融、财政协同的县域或时期,LABit显著促进IGPit。

在模型1和模型2中,考察控制变量RPIit与IGPit的关系。在协同门槛值前,模型处于非协同区制,RPIit影响IGPit的弹性系数小于零,表明当金融、财政位于非协同区制时,RPIit与IGPit是负相关的。模型1在统计意义上不够显著,而模型2在1%的显著性水平下显著,这反映出在非协同的县域或时期,RPIit对IGPit的抑制效果并不是很显著。而在模型的协同区制,RPIit对IGPit影响的弹性系数大于零,且模型在1%的显著性水平下显著。表明当金融、财政位于协同区制时,RPIit与IGPit是显著正相关的。这说明在金融、财政协同的县域或时期,通货膨胀可以促进IGPit。

在模型1和模型2中,考察控制变量POPit与IGPit的关系。在协同门槛值前,模型处于非协同区制,POPit影响IGPit的弹性系数大于零,表明当金融、财政位于非协同区制时,POPit与IGPit是正相关的。且模型1在1%的显著性水平下显著,而模型2在5%的显著性水平下显著,这反映出在非协同的县域或时期,POPit对IGPit的促进效果显著。当越过协同门槛值后,模型进入协同区制,POPit对IGPit影响的弹性系数小于零,模型1在统计意义上不够显著,而模型2仅仅在10%的显著性水平下略微显著。这表明当金融、财政位于协同区制时,POPit与IGPit负相关,说明在金融、财政协同的县域或时期,POPit不利于IGPit。

图1 模型1 Logistic平滑转换函数曲线

图2 模型2 Logistic平滑转换函数曲线

根据回归模型的估计结果,图1和图2是对应于转换变量SCCit和STCit的各分位点,其显示了相应转换函数的分布和走势特征。规模协同模型在位置参数lj(-0.3578)两侧,金融中介与财政支出交互项弹性系数在(-0.0827)至0.2512之间平滑变化;所有观测样本值中,SCCit没有跨越过门槛阈值69.921%的观测样本只有241个,占全部样本值的43.19%。模型2中,在位置参数lj(1.3699)两侧,金融中介与财政支出交互项系数在(-0.1190)至0.2892之间平滑变化,所有观测样本值中,STCit跨过门槛值3.9243的观测样本只有257个,占全部样本值的46.0573%。Logistic平滑转换函数曲线进一步证实了这一推论结:构协同转换模型STCit的函数曲线在两种状态下的转换速度似乎相对快些,56.81%和53.94%样本点落在中间过渡区域和非协同区制。A93A716B-7940-4439-B168-AF4A24688E53

5 结论与政策建议

文章采用面板平滑转换模型(PSTR),利用1999—2018年中国31个省(包括直辖市、自治区)1993个县域的面板数据,在县域金融中介和财政支出协同的视角下,考察了我国县域经济增长效应。考察模型是否存在Armey曲线所描述的非线性的特征,并对县域金融中介、财政支出与县域经济增长的协同关系进行实证分析。得到如下基本结论。

(1)我国县域金融中介、财政支出对县域经济增长效应存在非线性的机制转移特征,不仅表现在金融中介和财政支出的规模上,也反映在金融中介与财政支出的结构上在协同门槛值前后,县域金融中介和财政支出对县域经济增长影响由阻碍抑制转变为促进,并且促进效应随着县域金融中介和财政支出发展水平的提升而逐渐增强。金融中介和财政支出的发展对县域经济增长的影响始终表现为抑制,跨过协同门槛阈值水平之后,其促进县域经济增长的速度明显提升。目前中国绝大多数县域处于由阻碍机制转向协同机制转移的阶段,平滑转移效应非常平缓。

(2)县域金融中介和财政支出两者投入的总量与结构的协同比值为69.9213%和3.9394,这个协同比值就是金融中介与财政支出在县域的投入总量占县域总的GDP值69.9213%,且县域金融中介与财政支出的比值为3.9394倍。意味着促进我国县域经济增长应该以金融中介和财政支出协同。实证检验发现,目前我国绝大部分省份绝大多数年份县域金融中介和财政支出规模与结构均没有达到协同标准,说明现阶段我国县域金融中介、财政支出总量增长和结构调整对县域经济发展的作用还未转入“协同”区制,目前仍具备较大的金融、财政推动县域经济增长空间。

(3)固定资产投资虽然能够推动县域经济增长,但是跨越金融、财政的协同区制,县域固定资产的投资更加有力的促进县域经济增长,同时也能提升投资边际回报率。劳动力就业水平一直对县域经济增长产生正面效应,一旦跨越协同区制,县域劳动者素质显著提升,从而显著促进县域经济增长。当金融中介、财政支出位于协同区制,物价增长指数影响县域经济增长由负相关变为正相关,且显著。说明只要提升县域金融、财政的发展水平,适度的通货膨胀有利于县域经济增长。当县域金融中介和财政支出跨越协同门槛值后,县域人口增长率阻碍了经济增长。当前县域人口老龄化,随着县域生活和医疗水平的改善,人的寿命大大提高。县域人口出生率降低,青壮年外出打工,县域老年人相对增长。政府提供老年人的社会保障和福利的资金越来越多。另外,老龄化阻碍县域创新实践,抑制设施农业建设,阻碍了县域经济发展。

金融中介和财政支出具有调节各自不同领域的功能,两者在不同领域调节资源有着各自的不同优势和劣势。金融中介和财政支出单独使用,对经济增长的促进作用发挥不出最佳效果。只有通过有效耦合,把两者组合起来使用,发挥协同效应,才能完善县域金融与财政支持体系。增强县域金融、财政协同效应的具体措施和政策建议:

第一,建立县域金融与财政的沟通机制。在任何经济体中,财政政策与货币政策均存在相互搭配使用,并通过一定的传导机制,引导市场主体参与经济活动,具体表现在微观领域的现实效应就是金融中介和财政支出协同程度。两者协同,则均衡配置,可以促进经济增长,反之,则制约经济发展。县域应当成立一个在政府领导下,由财政、银行和人民银行相关人组成的县域经济金融委员会,协调财政与银行两大部门,使之信息充分对称。对贯彻实施宏观政策以及结合县域实际出台具体政策,紧紧围绕金融中介和财政支出的规模、结构协同值,推动银行与财政搭配、财政引导、银行跟进以及财政杠杆撬动的模式,促进县域金融中介与财政支出两股力量跨越协同区制。

第二,完善县域金融中介与财政支出利益补偿机制。县域财政通过担保、贴息、税收、奖励等风险补偿手段,发挥杠杆效应,动员和引导储蓄和零散资金参与县域的资本流动,增强县域金融中介的信贷投放动力。金融中介为财政支出提供分散风险和甄别项目的渠道,财政支出通过金融中介的路径极大激活资源配置效率,发挥集合效应。金融中介与财政支出选择不同特点协同模式,通过有效的耦合机制,构建两者良性互动协同政策。

第三,搭建县域金融与财政的调节机制。政府运用税收、贴息、投融资等財政支出政策调整县域的产业结构,这种调节直接作用社会经济结构,增加县域有效供给。金融中介直接调节社会供需总量,但对于县域的经济结构调节却是间接的。金融中介与财政支出作用的着力点不同,两者需要密切协同配合,促进县域社会经济整体稳健发展。

第四,营造良好的内、外金融生态。县域内部金融生态属于存在于金融中介自身环境因素,其包括因县域金融产品事业部、内部信贷授权体系、银行的战略愿景和市场定位以及银行的理念、价值取向,是影响金融中介直接和重要的因素。县域银行要完善内部治理体系和优化流程再造,营造良好内部金融生态(刘洛,2012)[18]。外部金融生态属于县域金融中介以外的金融环境,其包括县域银行与县域宏观经济状况、经济政策取向、政府对县域经济的重视程度、县域企业和农户的发展状况和信用环境。它是间接的影响因素,这些影响因素共同构成了外部金融生态,外部金融生态影响金融中介在县域资金投放(刘洛,2010)[19]。政府重要的任务是构建良好的外部金融生态环境,为县域的金融中介投放提供宽松的环境。另外,主动引导金融中介改善内部金融生态,培育金融中介在县域精准投放的内生动力。通过建设绩效型县域政府,将金融中介与财政支出良性的协同机制纳入体系,更有效地推动县域经济社会实现可持续发展。

参考文献:

[1]ODEDOKUN O.Supply-leading and demand-following relationship between economic activities and development banking in developing countries: an empirical analysis[J].The Singapore Economic Review,1992,37(1):46-58.A93A716B-7940-4439-B168-AF4A24688E53

[2]DARRAT A.Are financial deepening and economic growth causally related?another look at the evidence[J].International Economic Journal,1999,13(3):19-35.

[3]MONKE J.Agricultural credit:institutions and issues [J].Congressional Research Service,Library of Congress,2016(1).

[4]AHMAD K,RANA W.Application of lslamic banking instrument (Bai Salam) for agriculture financing in Pakistan[J].British Food Journal,2009,111(3):275-292.

[5]BRMMER B,KOESTER U.EU enlargement and governance of the common agricultural policy[J].Intereconomics,2003,38(2):86-93.

[6]DASCALU A.Financing prospects for rural development[J].Metalurgia International,2012,17(3):208-210.

[7]JENSEN E.The farm credit system as a government-sponsored enterprise[J].Review of Agricultural Economics,2000,22(2):326-335.

[8]马拴友,于红霞.转移支付与地区经济收敛 [J].经济研究,2003(3):26-33.

[9]钱水土.县域经济发展中的县域金融体系重构:浙江案例 [J].金融研究,2006(9):148-157.

[10]李燕凌,欧阳万福.县乡政府财政支农支出效率的实证分析 [J].经济研究,2011(10):110-122.

[11]李焕彰,钱忠好.财政支农政策与中国农业增长:因果与结构分析[J].中国农村经济,2004(8):38-43.

[12]李燕凌.基于DEA-Tobit模型的财政支农效率分析:以湖南省为例[J].中国农村经济,2008(9):52-62.

[13]龙海明,柳沙玲.多重均衡条件下农村正规发展与经济增长的关系:基于中国省际数据的实证分析[J].金融研究,2008(6):158-168.

[14]黎翠梅.地方財政农业支出与区域农业经济增长:基于东、中、西部区面板数据的实证研究[J].中国软科学,2009(1):182-188.

[15]郭军华,倪明,李帮义.基于三阶段DEA模型的农业生产效率研究[J].数量经济技术经济研究,2010(12):27-38.

[16]谢平,徐忠.公共财政、金融支农与农村金融改革——基于贵州省及其样本县的调查分析[J].经济研究,2006(4):106-114.

[17]冉光和,李敬,熊德平.中国金融发展与经济增长关系的区域差异——基于东部和西部面板数据的检验和分析[J].中国软科学,2006(2):102-110.

[18]刘洛.基于小微企业贷款客户经理工作绩效的金融内环境结构模型研究[J].中国人力资源开发.2012,267(9):100-105.

[19]刘洛,陈树文.金融环境对微贷客户经理工作绩效的影响[J].中央党校学报,2010,15(1):45-47.

[作者简介]刘洛(1972—),内蒙古包头人,管理学博士,高级经济师,高级政工师,中央财经大学经济学院博士后,从事理论经济学的研究,政治经济学专业,研究方向:宏、微观经济学。A93A716B-7940-4439-B168-AF4A24688E53