医务人员与公众对知情同意制度的认知和态度的对比研究*

王玲 郑沛瑶 马文文 顾加栋

我国有关医疗知情同意权的立法由来已久,并日臻完善。但在临床工作中,医患双方对知情同意制度的立法宗旨、基本规则等事宜还时常存在分歧,因知情同意权而起的纠纷不在少数。因此,笔者试图通过问卷调查与数据分析,了解医务人员及公众对知情同意制度在认知和态度上的差异,并作分析研究。

一、调查抽样及问卷设计

(一)研究对象

本文的研究对象为医务人员和公众,笔者选取了南京市三家二级甲等医院的医务人员作为医方问卷的抽样调查对象,共发放问卷446份,回收问卷446份,均为有效问卷。笔者以江苏省互联网用户作为公众问卷的调查对象,通过问卷星网站发放问卷545份,回收有效问卷525份,有效率为96.3%。

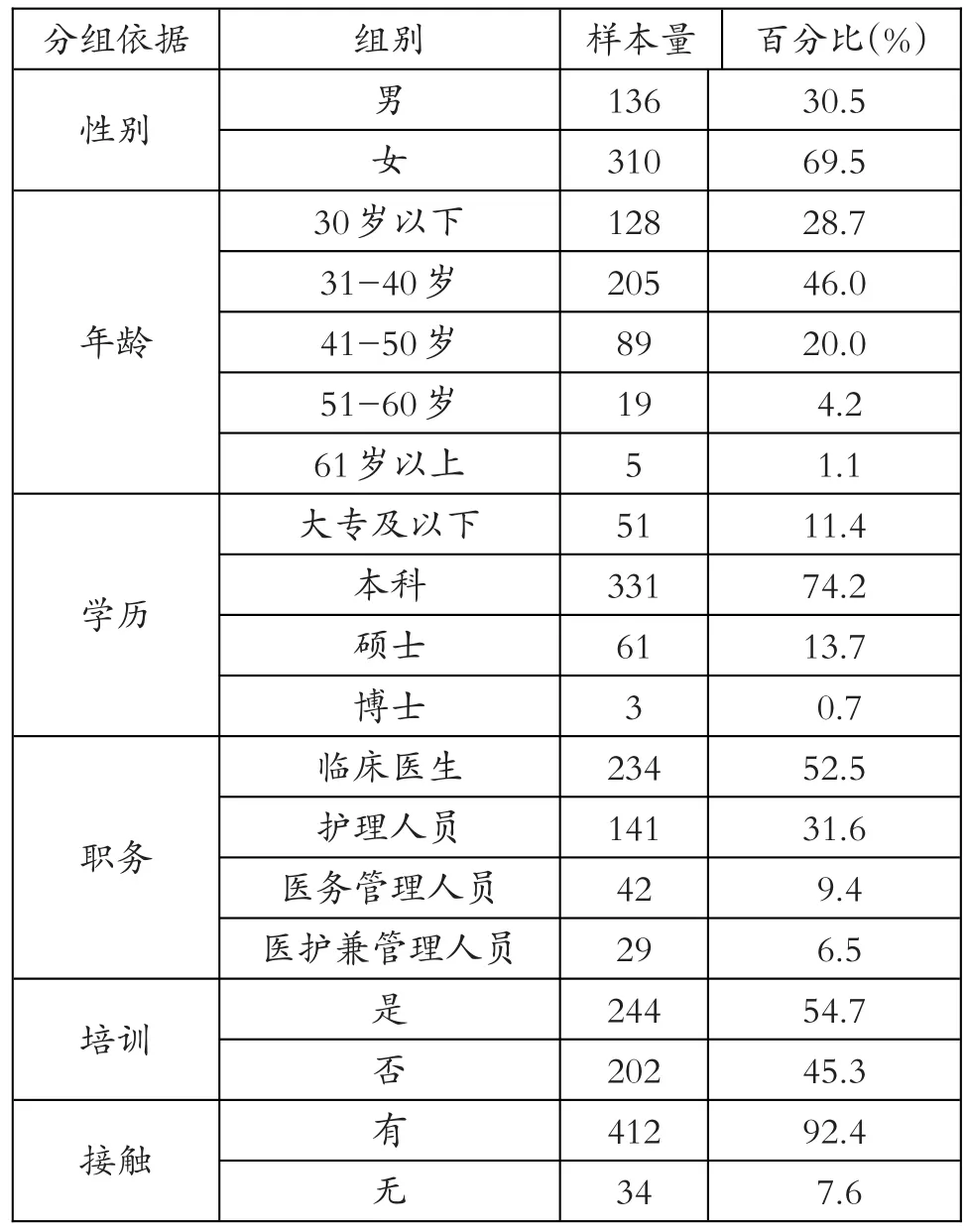

医方受访者共446人。其中女性占比为69.5%,远远超过男性;接近半数的受访者年龄在31-40岁之间,且随着年龄增加其占比降低,61岁以上的受访者占比仅为1.1%;有本科学历的受访者占比74.2%,有大专及以下学历者(11.4%)与有硕士学历者(13.7%)占比接近,有博士学历者占比仅为0.7%;有半数的受访者为临床医生,受访者中护理人员占比为31.6%,医务管理人员(9.4%)以及医护兼管理人员(6.5%)占比较低。有54.7%的医方受访者有学习知情同意制度或参与相关培训的经历,高达92.4%的受访者接触过知情同意书的文本材料(详见表1)。

表1 医方受访者的基本情况

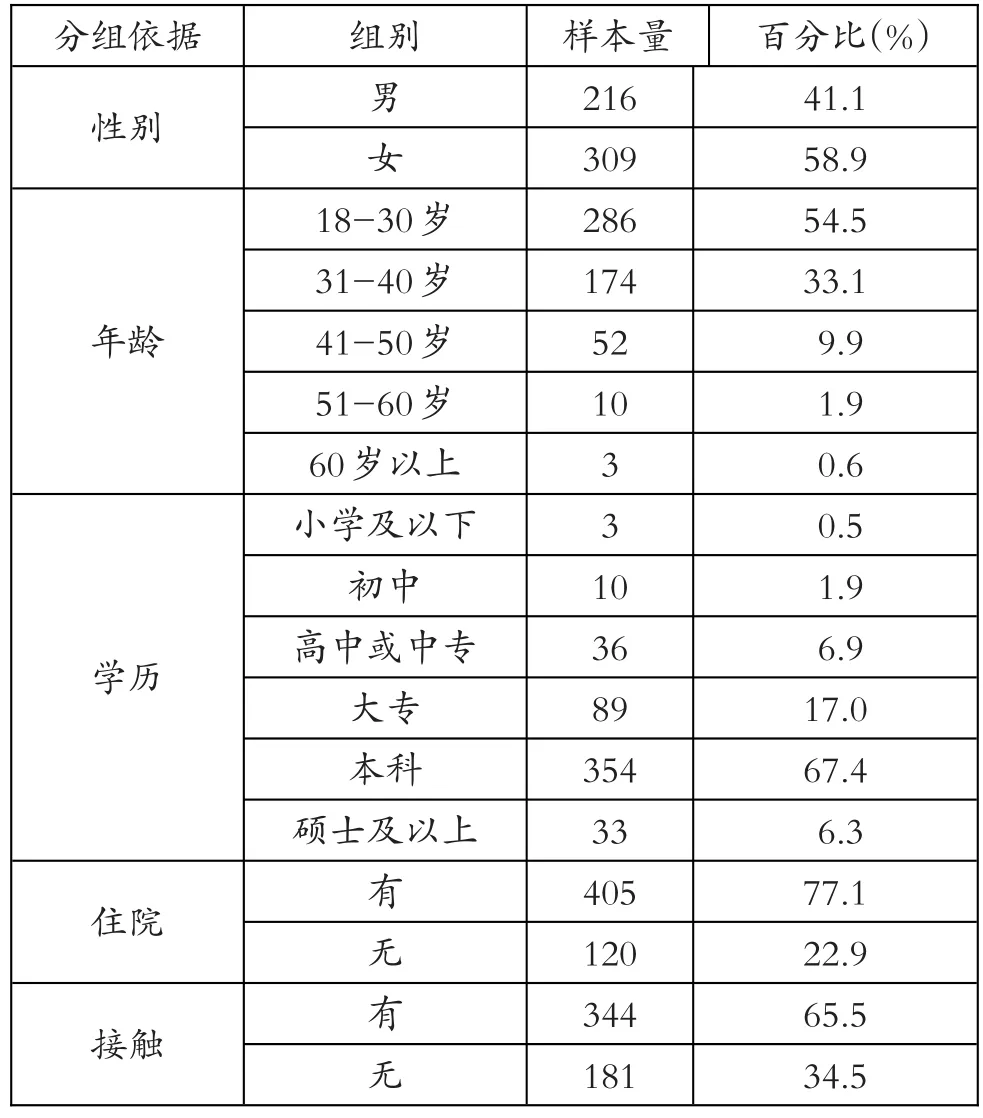

公众受访者共525人,其中女性占比为58.9%,略高于男性。超过半数的公众受访者的年龄在18-30岁之间,且占比随着年龄增加而降低;有本科学历的受访者占比高达67.4%,大专学历(17.0%)次之,其他学历受访者占比均不足10%。其中77.1%的公众受访者本人或其亲属在3年内有过住院接受治疗的经历;65.5%的受访者接触过有关知情同意权的事宜(详见表2)。

表2 公众受访者的基本情况

(二)研究方法

1.问卷描述。

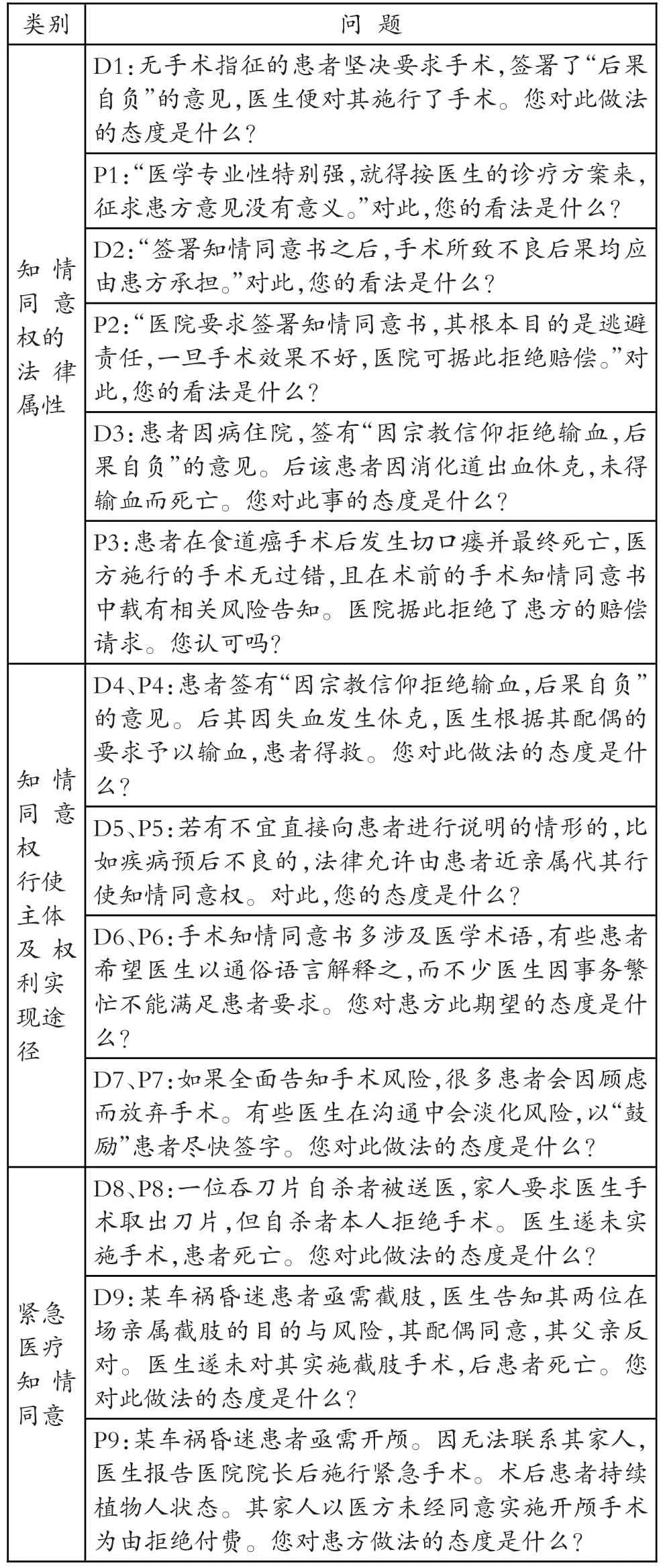

本文首先采用文献分析法和质性访谈确定研究方向,了解知情同意制度的执行现况,在确定问卷后进行预调查,对预调查反馈的数据进行总结分析,修正量表后开始正式调查。调查问卷的问题涉及诊疗过程中的典型案例或临床常见现象,分别由医务人员和公众作答,其选项按照受访者认同程度的高低分为四类:“极为认同”“认同”“不认同”和“极不认同”。问卷围绕知情同意权的法律属性、知情同意权的行使主体及其实现途径、医方的紧急救治权等三项内容展开。需要医务人员作答的问题以D1、D2……编号,需要公众作答的问题以P1、P2……编号,共九组问题。鉴于调查对象的知识结构不同,个别组中对医方和公众设计的问题内容有别,但获取的信息是一致的(详见表3)。

表3 对知情同意制度的认知和态度调查的问题设计

2.统计学方法。

本研究运用SPSS17.0对数据进行处理分析,采用方差分析对多组定量资料进行比较,分析人口社会学特征对知情同意制度的认知和态度的影响,并探究造成该认知差异的因素。检验标准为α=0.05。

二、调查结果描述与数据分析

(一)对知情同意权法律属性的认知和态度

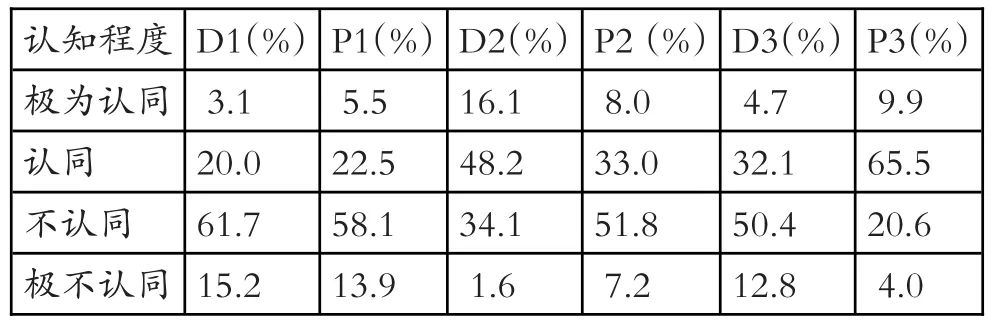

受访医务人员及公众对知情同意权法律属性的认知状况数据见表4。

表4 受访医务人员及公众对知情同意权的法律属性的认知状况和态度

关于D1,医方受访者选择“不认同”(61.7%)与“极不认同”(15.2%)的比例较高,总占比高达76.9%。在D1中,性别因素(P=0.048)和年龄因素(P<0.001)对该问题的认知度有显著影响。医方受访者中女性的规范意识低于男性,40-50岁的受访者中选择“极不认同”“不认同”的比例分别为69.7%和24.7%,总占比高达94.4%。在P1中,选择“不认同”“极不认同”的受访者占比合计为72.0%,这表明大部分受访者不会随便听从医方安排,且受访者性别、年龄、文化程度等5项因素对P1的认同度影响均无显著差异。

关于D2,医方受访者选择“极为认同”与“认同”的比例分别为16.1%和48.2%,总占比为64.3%。不少医方受访者期望将知情同意书作为免责手段。受访者性别、年龄、学历、岗位等因素对认知度差异无显著影响。而在P2中,公众受访者选择“不认同”(51.8%)、“极不认同”(7.2%)的比例超过一半,多数受访者认识到知情同意书不能作为医方免责手段。P2中,年龄因素(P<0.001)、文化程度(P<0.001)这两个因素对认知度有显著影响。总体趋势是“不认同”者的占比随公众受访者年龄的增长而降低。而本科学历受访者选择“不认同”(55.6%)、“极不认同”(7.3%)的总占比为62.9%,高于其他学历的受访者。

关于D3,选择“不认同”“极不认同”的总占比63.2%,大部分受访者并不打算遵从患者放弃输血的决定,其中,性别(P=0.002)、年龄(P=0.020)、岗位属性(P=0.017)及文化程度(P=0.018)等因素对认知度影响有统计学意义。女性受访者选择“极为认同”(2.9%)、“认同”(30.6%)的总占比为33.5%,略低于男性(44.1%)。40岁以下受访者选择“极不认同”(11.7%)、“不认同”(46.2%)的总占比为57.9%,远低于40-50岁(80.9%)及50-60岁(68.4%)的总占比。在P3中,75.4%的受访者认同医方做法,表明其愿意自担风险。受访者年龄因素(P=0.018)和文化程度(P=0.048)对P3认知度有显著影响,有本科以上学历的受访者具有更高的自担风险意识。

(二)对知情同意权行使主体及权利实现途径的认知和态度

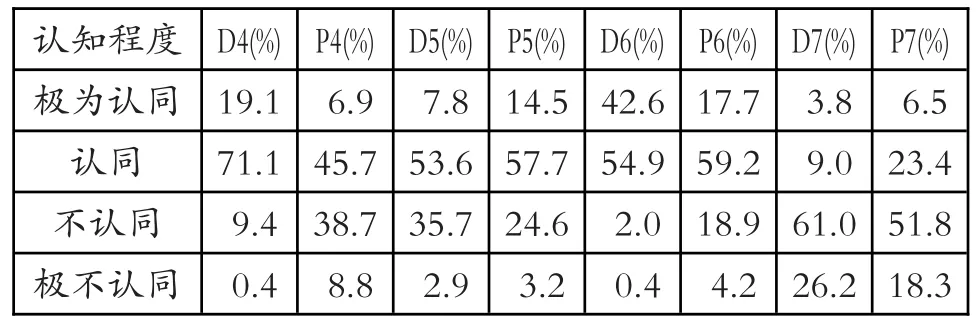

受访者对知情同意权行使主体及权利实现途径认知的调查数据见表5。

表5 受访者对知情同意权的主体及权利实现途径的认知和态度

在D4中,高达90.2%的受访者认为,应当听从患者配偶的意见,且除了性别因素(P=0.034)以外,其他因素对受访者的认知均无显著影响。持“极为认同”或“认同”意见者的男性受访者为86.8%,女性受访者为91.6%。在P4中,选择“极为认同”和“认同”的受访者总占比为52.6%,且受访者的性别、年龄、文化程度等因素对该问题的认同度差异均没有统计学意义。

在D5中,选择“认同”(53.6%)的受访者比例高于选择“不认同”(35.7%)的受访者。关于D5,年龄因素对受访者的认知有显著影响(P=0.037),30岁以下受访者选择“极为认同”的总占比为67.2%,均高于31-40岁(57.6%)、41-50岁(64.0%)和51-60岁(42.1%)的总占比。60岁以上的受访者有5位,在D5中的作答中全部选择了“认同”。关于P5,72.2%的受访者认同在不宜向患者说明情况时,应由其近亲属代为决策。在P5中,受访者的文化程度对该问题的认同度有显著影响(P=0.025),初中及以下学历(30.8%)的受访者、高中或中专学历(63.7%)的受访者选择“极为认同”或“认同”总占比相差较大,有大专(74.2%)、本科(73.7%)、硕士及以上(75.7%)学历者选择“极为认同”或“认同”的占比接近,总体认同水平随着文化水平上升而呈现上升趋势。

在D6中,大部分医方受访者在工作中可以用通俗的语言为病人详细解释其病情或知情同意书中的有关信息。其中受访者选择“极为认同”(42.6%)和“认同”(54.9%)的总占比高达97.5%,而选择“极不认同”“不认同”的总占比仅为2.5%。关于D6的认知度,各因素对认同程度的选择差异均无统计学意义。在P6中,受访者选择“极为认同”(17.7%)和“认同”(59.2%)的总占比为76.9%,绝大部分受访者希望医方能充分解释告知书的内容。在P6中,是否接触过知情同意事宜对认知有显著影响(P=0.001),之前接触过知情同意书的受访者选择“极为认同”“认同”的总占比为78.8%,未接触过的总占比为73.4%,其他因素对P6认同程度的选择差异均无统计学意义。

在D7中,受访者选择“不认同”(61.0%)、“极不认同”(26.2%)的总占比为87.2%。各因素对D7认同程度的选择差异均无统计学意义。P7中,受访者选择“不认同”(51.8%)和“极不认同”(18.3%)的总占比为70.1%。各因素对P7认同程度的选择差异均无统计学意义。

(三)对紧急医疗情形下知情同意权的认知和态度

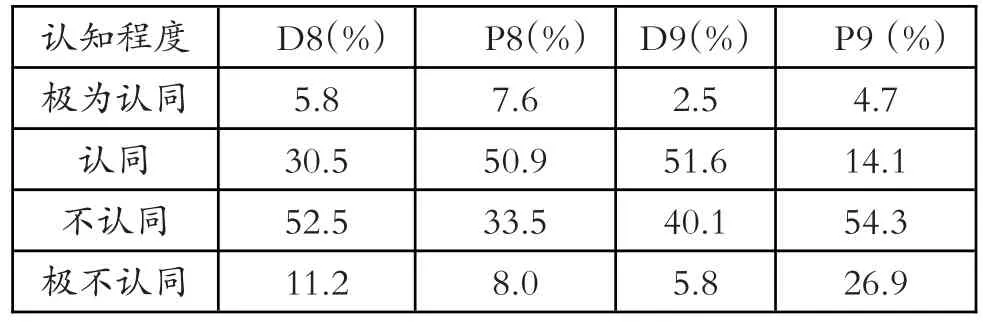

受访者对紧急医疗情形下知情同意权的认知调查数据见表6。

表6 对紧急医疗情形下知情同意权的认知和态度

在D8中,自杀患者本人拒绝手术,放弃治疗,其决定大多是非理性的,医务人员是否要尊重患者本人的决定?面对这种情况,医方受访者选择“不认同”(52.5%)和“极不认同”(11.2%)的总占比为63.7%。在D8中,年龄因素对认知有显著影响(P=0.027),“不认同”和“极不认同”的总占比随年龄增长呈上升趋势,不同文化程度、岗位属性、是否接受过培训对医方受访者认同程度的选择差异均无统计学意义。在P8当中,公众受访者选择“认同”(50.9%)和“极为认同”(7.6%)的总占比为58.5%。在P8案例中,各因素对认同程度的选择差异均无统计学意义。

在D9中,持相反态度的受访者选择“极为认同”(2.5%)、“认同”(51.6%)和“极不认同”(5.8%)、“不认同”(40.1%)的占比接近。关于D9,是否接受过培训对认知有显著影响(P=0.034),接受过培训的受访者选择“极不认同”“不认同”的占比高于未接受培训的受访者。在P9中,选择“不认同”的受访者占比为54.3%,选择“极不认同”的受访者占比为26.9%,合计81.2%。在P9中,年龄因素对认知度有显著影响(P=0.042),受访者随着年龄的增长,选择“不认同”“极不认同”的总占比有所下降。

三、医务人员及公众对知情同意制度认知的调查数据分析

(一)医务人员及公众对知情同意权的属性等问题的认识有较高的一致性

知情同意权既是人格权,也是医疗方案选择权[1]。作为人格权,医方不能代患者行使这一权利;作为医疗方案选择权,患方仅可以在医生提供的医疗方案中作出选择,而无权要求医方违规采取诊疗措施。高达76.9%的医方受访者对“无手术指征的患者签署了后果自负的意见后坚决要求手术,医生据此施行手术”的做法给予否定回答。同样,72.0%的公众受访者明白知情同意权对于自身的价值,且不愿意由医务人员代为作出决定,这也与当代社会个人权利意识的不断增强和公众对医患关系的广泛关注有关[2]。此外,即使知晓自己对医疗措施的风险的了解可能会影响医疗决策,大部分公众受访者仍然希望充分享有知情同意权,而不同意医生淡化风险。患者知情同意权实现的前提是医方应当确保其所提供信息的真实性、全面性和准确性。[3]作为非专业人士,公众受访者期望医方能够向其详尽告知医疗方案、医疗风险等。而医方受访者亦高度认同医生向患者进行充分告知的做法。在D6中,选择“极为认同”一项的受访者占比达到42.6%。部分医方受访者对知情同意权存在错误认知,有64.3%的受访者在“签署知情同意书之后,手术所致不良后果均应由患方承担”这一问题上选择了“极为认同”(16.1%)与“认同”(48.2%),这表明不少医方受访者期望将知情同意书当作免责手段,这也验证了学者陈化的观点①。

对数据的上述分析表明,医务人员及公众对知情同意权属性等问题的认知存在较高的一致性。即知情同意权涉及双方的权利义务,患方无权要求医方违规采取诊疗措施,医方也不能代替患者决定诊疗方案;面对涉及医学术语的知情同意书,医方应当以通俗语言解释,不可淡化风险以“鼓励”患者尽快签字。

(二)医务人员及公众对医疗风险承担的认知存在分歧

患方享有医疗方案选择权,在选定医疗方案后,其应当自行承担由此产生的无法避免的不利后果[4]。医方问卷中涉及知情同意决定相关后果的问题包括D2、D3、D8,公众问卷中的相关问题则为 P2、P3、P8。针对医方的调查结果中,有64.3%的受访者认同D2的说法(选择“认同”者占比为48.2%、选择“极为认同”者占比为16.1%),即认同在签署知情同意书后,患方应当自行承担所有常见不良后果导致的风险(而不问医方有无过错)。实践中,不少医务人员认为尊重患者的知情同意权与医疗风险回避权的作用类似。[5]但是,在D3中,有36.8%的受访者认为应当服从患者自己的决定而不对其进行输血;在D8当中,36.3%的受访者认为不应当遵从自杀者的自我决定。上述三个问题的调查结果,反映出医方受访者在医疗风险承担问题中的矛盾心态,对患方作出决定后是否真的愿意自担风险信心不足。而从公众受访者对P2、P3、P8三则案例的认知情况看,公众对自担风险的认识相对而言更为清晰。在P2中,有60.0%的受访者认识到,知情同意书不能免除医方的过错责任;在P3中,有75.4%的受访者认为患方应当自行承担发生切口瘘死亡的后果;在P8中,也有58.5%的受访者认为自杀者应当对自己的决定负责,医方可以不实施抢救措施。可以认为,年轻人、高学历者对知情同意书所涉及的患者权益保护问题有更准确的认识。且随着市场经济发展,“责任自担”“后果自负”的意识已经逐渐植根于大众的内心。

上述分析结果显示,医方和公众对签署知情同意书后,由谁承担医疗风险的认知存在分歧:大部分医方受访者认为,签署知情同意书后,患方应当自行承担所有常见不良后果导致的风险(而不问医方有无过错),但有近40%的医方受访者对患者及其家属签署知情同意书后自担风险的信心不足。大部分公众受访者认为知情同意书不是医方逃避责任的依据,出现手术效果不好的结果时,医院不可以据此拒绝赔偿。其中24.6%的公众受访者不认可医院在其手术无过错的情况下拒绝赔偿患者的做法。

(三)医务人员对患者近亲属代为行使知情同意权的认知存在分歧

在医方调查问卷的9项问题中,医方受访群体除对以上D2、D3、D8三项的认知表现出较大分歧以外,在对D5的认知上也存在分歧。在D5中,有61.4%的受访者认同或极为认同由患者近亲属代为行使知情同意权的做法,38.6%的受访者表示不认同或极不认同。对患者近亲属代为行使知情同意权持“认同”或“极为认同”态度的公众受访者占比72.2%。统计结果表明,医方受访者对患者近亲属代患者行使知情同意权的做法持审慎态度。上述情况可能与知情同意权行使主体的法律规定尚不够明确、医患关系紧张有关。根据现行法律规定,“不能或不宜向患者本人说明的”,可以由患者近亲属代为行使知情同意权。但是,医疗活动具有复杂性、患者的心理承受能力及价值观存在极大差异,加之现代社会近亲属之间的利益冲突时有发生,医务人员在工作中时常难以抉择。基于我国有较为浓厚的“家”文化传统,公众受访者对患者近亲属代为行使权利的做法大多表示认同。在医疗领域,长期存在以家属意见代替患者意见的习惯,学者陈化在实证调查中也得出了相似结论[6]。

(四)医务人员及公众对紧急医疗情形下知情同意权克减现象多持包容态度

对照P9、P8的调查结果,可以看出公众受访者对于急救诊疗中知情同意制度的落实持宽容态度。在P9中,医方并没有获得患者家人的同意即进行手术,患者也未能康复,实践中常有患方因此拒付费用的现象。但高达81.2%的公众受访者反对案例中家人的做法,18.8%的受访者极不认同这种做法。调查结果表明,公众受访者认为在急救中保障患者知情同意权不是医生的首要工作,相较于知情同意权,我国大众更关注患者生命权,这与我国“生命至上”的传统文化观念有关。在P8案例中,58.5%的公众受访者认同或者极为认同医方的做法,他们认为当自杀者拒绝手术时,医方可以不实施抢救手术,但也有约四成的公众受访者持相反态度。

在D8项中,大部分医务人员不认同自杀患者拒绝手术的决定,选择“不认同”者占比52.5%,“极不认同”的占比为11.2%。在D9中,受访者选择“极为认同”(2.5%)、“认同”(51.6%)的占比超过半数,即半数以上的医方受访者在面对急需手术的患者时,囿于患方的知情同意权,在患者不同意时无法实施诊疗行为。事实上,根据现行最高人民法院的司法解释,在急救诊疗活动中,不能取得患方意见时,医方应当在报医疗机构负责人或授权负责人批准后实施急救措施。但《民法典》第一千二百二十条“不能取得患者或者其近亲属意见的”表述比较模糊,这使得医方受访者很容易在保障患方知情同意权还是患者生命权之间犹豫,本文调查的结果也验证了此观点。相反,在D8中需要急救的患者,由于其签署了明确意见,医方有权不对其采取急救措施。尽管自杀患者可能因此失去生命,但如果医方确实尽到了充分告知义务的话,医务人员并不需要承担法律责任。

总体而言,无论是医务人员还是公众,对患者生命权的关注超过了对其知情同意权的关注,医务人员群体维护患者生命权的态度更为坚决,这与我国传统的生死观念及长期的医德教育有关。医务人员普遍能够正确理解在紧急情况下知情同意权的克减规则,比大众更关心生命健康权的保护;但同时调查结果显示,年长医务人员相较于年轻医务人员更加关注患者的生命健康权而忽视患者的知情同意权。

四、结论

通过分析数据,可以得出以下结论:第一,大众的自我决定意识日益增强,在获得充分告知的情况下,大部分受访者愿意自担风险;第二,当今社会价值多元化趋势已经形成,基于信仰而放弃生命的做法得到不少受访者的认同;第三,相较于普通大众,医务人员更加关注患者生命权的保护,“生命至上”仍然是大部分医务人员在解决知情同意疑难问题时遵循的基本原则;第四,由于医患关系持续紧张,医务人员在落实知情同意制度时有时会左右为难;第五,无论是医务人员还是公众,对知情同意制度尚存在认知和态度上的分歧,调查还表明,专门培训对于医务人员形成正确的认知有促进作用。

最后,需要说明的是,由于条件所限,本文在问卷设计、抽样方式方面尚存在不足之处。但从数据分析的结果看,此次调查能够较为客观地反映当前临床工作中知情同意制度的实施状况。

注释

①董玉整.中国语境下如何推进知情同意实践——评读《知情同意的伦理阐释与法制建构》[J].医学与哲学,2020,41(14):77-80;学者董玉整评读并充分肯定陈化博士这部著作的学理性探索价值和实践性启发意义,陈化博士认为当前中国的知情同意成为规避责任的“遮羞布”。因为人们认识不到位,常常用工具性思维方式来对待知情同意,虽然知情同意书写得相对越来越规范、清晰,但患者往往并不能够真正看得懂,常常半推半就地同意,是一种“功利化告知模式”。