数字经济与实体经济的交互影响及空间溢出

张军 郭希宇

摘 要:推进数字经济与实体经济深度融合、协同发展是建设数字中国、实现数字强国的重要着力点。既往研究囿于模型构建的局限,忽略数字经济与实体经济的空间交互关系以及潜在的内生性问题,这可能会使参数估计结果出现严重偏误。文章基于中国100个大中城市的面板数据,构建了空间联立方程模型,考察了数字经济与实体经济的内生交互影响以及空间溢出效应。研究发现:区域内数字经济与实体经济间存在显著的正面交互作用,即数字经济与实体经济可双向促进;而在区域间数字经济与实体经济均存在显著的负面空间溢出效应,即本地数字经济抑制了邻近地区的实体经济增长,并且邻近地区实体经济规模的扩大也会给本地数字经济发展造成不利影响。面板分位数和面板门槛模型分别识别了数字经济影响实体经济的条件性特征与阶段性特征。最后,基于实证结论给出了相应政策建议。

关键词:

数字经济;实体经济;内生性;溢出效应;空间联立方程

中图分类号:F49;F224.9

文献标识码:A

文章编号:1673-8268(2022)03-0097-12

一、引 言

随着现代信息技术的发展和人类生产生活方式的变化,AI、大数据、物联网、云计算等新一代信息与通信技术催生了数字经济,并推动其快速向前发展。在当下数字化时代,数字经济发展已经逐渐成为一国竞争力的重要体现。发展数字经济,并在此过程中让传统经济抓住数字化转型升级的更迭机遇,已经上升为国家战略。经合组织(OECD)、欧盟(EU)等国际组织,美国、德国、加拿大、法国以及印度等世界主要国家已陆续将数字经济建设视为国家经济发展的重要战略。2017年3月,李克强总理在《政府工作报告》中强调,要推动“互联网+”深入发展、促进数字经济加快成长,让企业广泛受益、群众普遍受惠。据测算,2017年中国数字经济增加值为53 028亿元,约占国内生产总值的6.46%;数字经济总产出147 574亿元,约占国内总产出的6.53%。20082017年,中国数字经济增加值实际年均增长率达14.43%,较大幅度领先国内生产总值的实际年均增长率8.27%;且近些年来,中国数字经济增加值实际年均增长率连续高于美国和澳大利亚等国[1]。2021年3月,李克强总理在《政府工作报告》中提出,“十四五”期间,要“加快数字化发展,打造数字经济新形势……营造良好数字生态,建设数字中国”。

从现实出发,如何利用数字经济的外部性来促进地区实体经济增长,以及如何协调好地区之间数字经济和实体经济的空间关联已成为实现数字经济与实体经济良性互动、促进两者协同发展所面临的重要理论与现实问题。以往研究仅考虑数字经济对实体经济的单向关系,未考虑到经济影响的空间溢出规律。基于以上背景,本研究首次将数字经济与实体经济间的交互影响和空间溢出效应纳入考虑范围,尝试解决以下问题:一是系统分析数字经济与实体经济的双向影响,纠正内生性问题导致的估计偏误;二是同时考虑数字经济与实体经济的跨地区空间溢出效应,并进行经验检验与分析;三是识别数字经济影响实体经济的条件性特征与阶段性特征。相较于既有研究,本文的实证结论更具一般性。

二、理论分析与研究假设

(一)理论机制

数字经济具备快速处理大规模数据信息、精确发现多样化需求、高效匹配供需双方、控制节约交易成本等诸多优势,能够为市场带来更智能更具创新的产品和服务,并且能在培育经济增长新动能、稳定与扩大就业等方面起到重要的作用[2]。从微观角度来看,数字经济本身具有的新兴技术可以形成兼具范围经济、规模经济以及长尾效应的经济环境,并在此基礎上更有效率地匹配供需,形成更加完善的价格机制,进而提高经济产出的均衡水平[3]。从宏观视角出发,根据新古典经济学派的索洛增长模型Y=AF(K,L),经济增长的来源无外乎生产率提升和生产要素优化。第一,数字新兴技术带来的规模效应,不仅从数量上增加了可投入要素,而且提升了可投入要素的质量;且数学经济本身所具有的高新技术能够比较科学地在不同部门间分配生产资料,继而更好地保障经济发展中生产要素投入的充分性与延续性。第二,数字经济能提高实体经济生产方面的配置效率,使得生产要素更为丰富和生产函数更加高效。第三,数字技术提升了数据或信息的有效使用率,实现了生产者与消费者彼此之间的信息互通,可大幅提升信息的边际产出,优化了增长函数的形式。第四,以人工智能、大数据、云计算为代表的数字新兴技术助推了技术创新,实现了创新驱动,提高了经济的全要素生产率。

实体经济按统计口径可划分为R0、R1与R2三个层次[4],但不论何种划分口径,实体经济都构成了数字经济发展的物质基础。第一,以制造业等为内核的实体经济为数字产业规模增长、结构变迁与升级创造了外部需求环境,尤其对于中国这样的制造业大国,数字经济发展更加依赖于实体经济部门生产活动所衍生的商品、服务、技术与人才需求。第二,实体经济所涵盖的各类产业的发展为数字经济增长搭建了数字生态基础平台。从社会商品的生产与交换角度来看,实体经济可看作数字经济的发展基础。譬如,实体经济各产业部门提供了物质原料、交通基础设施、设备仪器生产与装备等。第三,实体经济结构调整、转型升级过程中亦会催生许多新业态、新商业模式,能够推动数字经济在社会各领域的快速发展。综合以上分析,数字经济与实体经济是相互影响、协同共生的有机整体,二者间的影响机理如图1所示。在此之外,两者交互影响的空间效应是一个不容忽视的客观因素。

理论联系实际,在建立健全相关政策鼓励数字经济向前向好发展,推动数字经济与实体经济深度融合、协同进步的同时,不仅要协调好区域内部数字经济和实体经济的关系,而且要协调好区域之间数字经济和实体经济的空间关联。应当重视并鼓励数字经济的包容性增长,强化数字金融在增收、创新创业、调节收入分配上的作用。在推进数字金融发展时,应注重提升农村居民的人力资本水平,使农村居民能更好地享有数字金融带来的普惠性服务[5]。还应当警惕、防范数字经济依靠技术优势而垄断市场的潜在风险,减小数字经济技术产生的负面冲击效应,保证数字经济发展对相关市场能实现更多的正外部性,发挥其正向溢出的主导作用。在产业结构层面调和、解决传统经济与数字经济的发展矛盾,助推传统经济数字化转型升级[6]。

(二)研究假设

国内现有研究缺乏对数字经济与实体经济两者间辩证关系的实证考察,亦少有理论上的演绎与归纳。已有分析多采用传统计量模型,假设空间事物无依赖性以及均质性,在测度数字经济对实体经济产生何种效应时,未将解释变量与被解释变量间的空间依赖性纳入考虑范围,而忽略这种空间关联会遗漏变量问题,使估计出现严重偏误,以至于相应研究结果与推论不尽可信。数字经济进程助推了产业数字化、服务数字化、治理数字化及基础设施数字化等,为我国实体经济向前发展增添了新引擎、拓展了新领域。数字经济的发展会通过新投入要素、新资源配置效率以及新全要素生产率三条路径有效刺激经济增长[5]。在以制造业、电力、能源为代表的实体经济发展过程中,其自身规模与水平的提升为数字经济进步提供了基础的资金支持、行业支撑与创新需求环境。显然,数字经济会推动实体经济的发展,而实体经济会反作用于数字经济;二者间的影响机制并非为简单的单向关联,而是相互作用、交互影响的。仅考虑数字经济对实体经济发展的单向因果关系易导致内生性问题出现,使得估计结果不一致[7]。

基于以上认识,提出以下研究假设:理论假设一,数字经济对我国实体经济的影响存在空间溢出效应,这种空间地理位置上的经济关联使得本地实体经济的发展不仅受本地数字经济发展的影响,而且在一定程度上会受到来自其他地区数字经济带来的外部冲击;理论假设二,数字经济与实体经济相互作用,存在交互效应。

三、研究设计

(一)模型构建

1.权重矩阵设定

考虑到近些年来信息技术尤其是互联网通信、大数据、云计算以及AI等技术的发展,城市间的联系比以往更频繁、更高效,加之国内比较完善的交通基础设施环境,地区间的关联在很大程度上已克服地理距离上的障碍而更多地表现为经济距离上的空间关联。参考张学良的研究[8],首先,建立以经济总量差异为基础的经济距离矩阵。

WGDP=0,i=j

1|GDPI-GDPj|,i≠j(1)

(1)式中:i和j分别代表两个不同的地区;当i=j时,则为同一地区,其空间权重矩阵对应元素为0。此外,考虑到不同地区间存在经济规模上的差异,经济发展水平也有所不同,且不同发展水平的地區在培育数字产业方面存在着竞争关系,故而构建描述经济发展水平差异的权重矩阵如下

WpGDP=0,i=j

1|pGDPI-pGDPj|,i≠j(2)

(2)式中:pGDP表示人均国内生产总值。

其次,不同科技投入水平下的城市具备不同的科研支撑水平,构成了对数字经济发展而言彼此相异的技术土壤,这种科技水平差别是影响目标变量空间溢出的一个重要因素。最后,构建多重空间权重矩阵也在某种角度上对模型稳健性构成评价与检验。

WSTE=0,i=j

1|STEI-STEj|,i≠j(3)

(3)式中:距离要素中STE表示科技投入。

2.空间相关性检验

对目标变量实体经济进行空间相关性分析,通过莫兰指数(Moran’s I)及其显著性来分析实体经济的空间相关性,并借助Moran散点图直观反映空间关系限于篇幅,未报告Geary C指数与Getis-Ord指数,备索。,详如图2和图3所示。从Moran散点图可看出,各城市实体经济之间存在较强的空间相关性。大多数个体位于第一、第三象限,说明实体经济存在显著的空间正相关关系,意味着本市的实体经济会随着周边城市的情况发生同向变动。Moran’s I检验表明,在经济距离权重矩阵中,Moran’s I均显著大于0,表明实体经济存在正向空间相关性。

3.基准模型选择

空间计量模型的选取和设定对估计结果的准确性至关重要。在进行相应检验前,数字经济与实体经济二者间的关联并不确定,而不同类型的空间计量模型假定了相异的空间传导机制,其所蕴含的经济意义也有所差别。

首先,考虑一个广义嵌套空间(GNS)模型如下

lnRealit=α+β1lnDEIit+ρ1∑ni=1WijlnRealjt+

ρ2∑ni=1WijlnDEIjt+β2∑ni=1Xit+μit;μit=

λ∑ni=1Wijμit+εit

(4)

(4)式中:lnReal表示实体经济;lnDEI表示数字经济;X代表一系列控制变量;W为待构建的空间权重矩阵;α表示常数项;β和ρ为待估参数;μ和ε为随机扰动项。

当空间误差项的λ为0时,GNS具体转化为SDM模型,如(5)式。它考虑了经济变量间的交互作用,即本市的实体经济不仅受本市数字经济的影响,而且还受其他城市实体经济和数字经济的影响。

lnRealit=α+β1lnDEIit+ρ1∑ni=1WijlnRealjt+

ρ2∑ni=1WijlnDEIjt+β2∑ni=1Xit+εit(5)

当SDM模型考虑的空间交互作用不存在,城市间只存在单向空间相关性,即当ρ2=0时,SDM转化为SAR模型,如(6)式,假设实体经济会通过空间相互作用对他地的实体经济产生影响[9]。

lnRealit=α+ρ∑ni=1WijlnRealjt+β1lnDEIit+

β2∑ni=1Xit+εit(6)

对于SDM模型,当被解释变量空间滞后项系数和回归系数的乘积与空间交互项系数之和为0时,就转化为SEM模型,如(7)式。SEM模型假定数字经济溢出的产生原因是随机冲击的结果,它的空间效应主要通过误差项传导。

lnRealit=α+β1lnDEIit+β2∑ni=1Xit+μit

μit=λ∑ni=1Wijμit+εit(7)

其次,对模型设定形式进行检验,依次对(5)式进行LM检验、LR检验和Wald检验,以确定模型的具体形式[10]。如表1所示,在三种矩阵下,LM Spatial Lag检验结果的显著性不高,而LM Spatial Error检验无论在何种权重矩阵下均具备较高显著性水平,这表明SEM模型在阐释经济问题时优于SAR模型。进一步考察LR检验与Wald检验,结果显示两种检验一致显著拒绝原假设,意味着仅使用SEM模型和SAR模型分析数字经济的空间溢出效应可能会导致估计偏误。因此,选择SDM模型为面板数据的基准回归模型。

最后,为了识别回归模型应当运用固定效应还是随机效应,对其进行豪斯曼检验,结果如表2所示。可以看出,无论构建哪种空间权重矩阵,豪斯曼检验均在不低于1%的显著性水平下拒绝原假设,即应当建立固定效应模型。进一步分析发现,时点固定效应的总体R2明显高于个体固定效应和双固定效应,因此择以时点固定效应进行后续分析。

4.空间联立方程模型的建立

经过上述分析,考虑到数字经济与实体经济各自的空间溢出效应、空间交互影响以及数字经济与实体经济可能存在的双向内生关系,构造如下的空间联立方程模型。其中,(8)式为实体经济方程,(9)式为数字经济方程。

lnRealit=α+β1lnDEIit+ρ1∑ni=1WijlnRealjt+

ρ2∑ni=1WijlnDEIjt+

β2∑ni=1Xit+μi+ν(8)

lnDEIit=τ+φ1lnRealit+ρ3∑ni=1WijlnDEIjt+

ρ4∑ni=1WijlnRealjt+

φ2∑ni=1Zit+ξi+ε(9)

(8)式、(9)式中:i和t分别表示城市和年份;μi、ξi和ν、ε分别表示地区个体效应和随机扰动因素; ρ表示空间相关系数,描述数字经济和实体经济的空间溢出效应;X和Z表示一系列控制变量。

(二)变量说明与数据来源

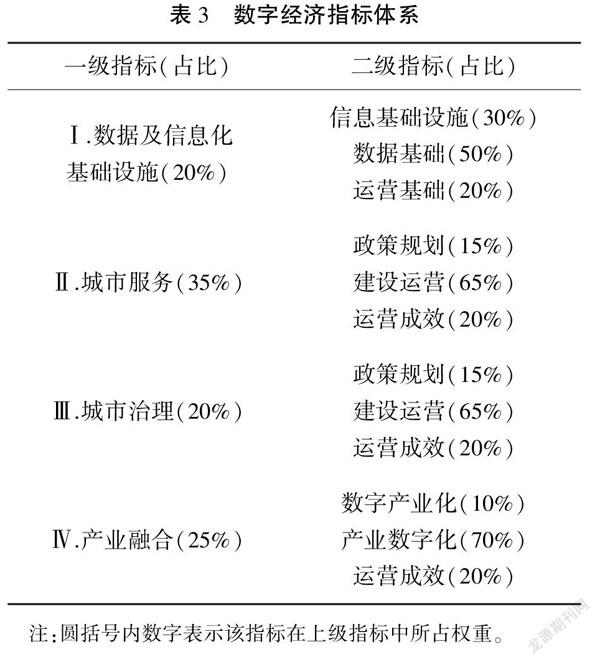

关于数字经济指标的定义,一是缺乏权威机构对数字经济指数进行计算和公布;二是数据样本均始于最近几年;三是省域数据过于笼统,难以细致区分各大中城市间的发展差异。综合以上考量,本研究采用H3C数字经济研究院发布的《中国数字经济指数(20182019)》建立面板数据,指标设定规则如表3所示限于篇幅,三级指标不再列示,备索。。对实体经济的定义,用采矿业,制造业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业的增加值总和表示,单位为亿元,对2019年数据进行CPI平减。

在控制变量方面,分别从人口因素、政策因素、环境因素和国际因素等角度甄选一系列控制变量添加到模型中。其中,创新氛围用该市本年度专利授权数量衡量,单位为件。如统计年鉴中部分城市数据缺失,则依据该市科学技术局公布的数据予以补齐。失业率以城镇登记失业人数与劳动力总人口的比值衡量。劳动力人口计算方式为城镇单位从业人员期末人数、城镇私营和个体从业人员、城镇登记失业人员数的总和,单位为万人。外商投资用外商直接投资表示,即当年实际使用的外资金额,按照当年汇率折算成人民币后使用CPI进行平减,单位为亿元。开放水平以进出口总额占GDP的比重度量。财政政策用本年度政府财政支出测度,单位为亿元。污染规制水平用污水处理厂集中处理率表示。环境绿化用城市绿地面积代替,单位为公顷。

本研究建立了20182019年中国100个大中城市的面板数据,数据来源为:《中国城市数字经济指数蓝皮书》《中国城市统计年鉴》、世界银行WDI数据库、中国人民银行网站、国家外汇管理局网站、国家统计局网站等。为遏制可能的异方差问题,对所有非比值型变量取自然对数。数据描述性统计如表4所示。

四、交互影响及空间溢出效应

(一)估计方法

对于空间联立方程模型,Kelejian和Prucha提出了广义空间三阶段最小二乘(GS3SLS)估计方法[11],Baltagi与Ying则给出了针对空间面板联立方程的误差成分三阶段最小二乘(EC3SLS)估计策略[12]。GS3SLS方法考虑到了内生变量潜在的空间相关性,且对各方程的随机干扰项的相关性进行了处理。因此,本文借鉴Kelejian和Prucha的研究思路,采用广義空间三阶段最小二乘法(GS3SLS)对(8)、(9)式进行估计。在数字经济方程中,外生变量选择为创新水平(lnPat)、开放水平(open)和环境绿化(lnGreen)。在实体经济方程中,外生变量确定为劳动力人口(lnLabor)、外商直接投资(lnFDI)、财政政策(lnFiscal)、失业率(UR)和污染规制水平(regu)。

(二)实证结果与分析

1.实体经济方程的估计结果

根据表5的估计结果可知,数字经济的估计系数为正且全部在1%的统计水平下显著,这表明数字经济显著促进了实体经济的发展。以表5中的经济距离权重矩阵的估计结果为例,在控制其他变量不变的前提下,数字经济指数每提升1个百分点,实体经济平均提高约1.38个百分点。数字经济的发展能够提高经济发展效率,有效激活实体经济的发展潜能,促进居民消费升级,拉动地区经济快速发展;也能够促进各相关产业的发展,从而全方位拉动就业,降低地区整体失业率。譬如,在医疗健康、交通物流、餐饮住宿、文化娱乐、教育行业等方面,数字化进程能够促进实体经济新业态的发展,为实体经济赋能,从基础设施、产业融合、创新创业、民生服务等多个角度为实体经济提质增效。

数字经济空间滞后项的估计系数为负且均在1%的统计水平下显著,这表明其他地区的数字经济对本市的实体经济发展产生了挤出效应。具体而言,在控制其他变量不变的前提下,邻近地区的数字经济每提高1个百分点,本市实体经济规模平均缩减约2.49个百分点。可以看出,数字经济进步能够刺激本市实体经济增长,却显著抑制了相邻城市的实体经济发展。在我国,数字经济指数处在较高水准的多为东部沿海大城市和区域中心城市,这些现代化水平较高的城市在生产技术水平、基础设施建设、创新创业环境、人才安置政策等方面具备领先优势,进一步吸引了其他地区的人才进入和资金流入[13],使得数字经济的发展对本地实体经济而言产生引致效应,对他地实体经济产生挤出效应。实体经济的空间滞后项估计系数为正且在1%的统计水平下显著,表明实体经济存在显著的空间溢出效应,相邻地区实体经济的发展在一定程度上带动了本区域的实体经济。

2.数字经济方程的估计结果

由表6可知,在三种不同空间权重矩阵下,本区域实体经济对数字经济而言均起到显著促进作用,且估计结果十分接近。这表明实体经济规模壮大可有效带动本市数字经济成长,但作用强度不高。以经济距离权重矩阵为例,具体而言,在控制其他变量不变的前提下,实体经济每提升1个百分点,数字经济指数平均约提升0.18个百分点。对于数字经济的空间滞后项而言,邻近区域的数字经济水平演进在不低于1%的显著性水平下助推了本市数字经济成长。具体而言,在控制其他变量不变的前提下,其他区域数字经济每提升1个百分点,本市数字经济指数将平均提升约0.98个百分点。互联网技术以及人工智能、大数据技术等的进步增加了信息交流与资源共享的便捷性,更强化了地区间的示范效应[14]。在信息技术高度发达的今天,不同区域间的沟通频率与效率远高于以往,这种超越地理距离限制的关联使得不同数字化水平的地区将数字科技研发、技术创新紧密联系到一起,互补不足并彼此促进;且领先区域亦为相对落后地区起到示范效应,使得各区域间数字经济协同演进、共同成长。

对于实体经济的空间滞后而言,在三种不同的空间权重矩阵下,实体经济的空间溢出效应均在不低于1%的水平下显著。以经济距离权重矩阵为例,具体而言,在控制其他变量不变的前提下,实体经济每提升1个百分点,数字经济指数平均降低约0.32个百分点。实体经济对数字经济产生了负向的空间抑制效应,一个地区的实体经济发展越好则越有利于本市的数字经济,和邻近区域的数字经济则是明显的空间竞争关系,这种负向溢出效应为区域间政策协调配合、负外部性的消除提供了新的挑战与着手点。中国是制造业大国,而制造业又是我国实体经济的主体,在打造制造业强国的过程中应注重提高制造业供给体系质量,不断深化供给侧结构性改革,使得以制造业为代表的实体经济与数字信息产业良性互动、融合共生[4],进而消除具有负外部性的空间溢出。

3.稳健性检验

虽然前文结合理论与经济实际构建了不同权重矩阵,分别应用到模型中对方程进行估计,对参数估计结果的稳健性做了一定程度上的验证;但为进一步检验模型参数估计的稳健性,参考姜松等关于实体经济这一核心被解释变量的定义[15],用规模以上工业企业的利润总额作为实体经济的代理变量,重新对(8)式、(9)式进行回归,印证所构建模型对依据经济现实选取的不同样本的适应性,结果如表7所示。可以看出,各个变量的估计系数、显著性以及符号均无明显变化,表明估计结果较为稳健。

五、扩展分析

为了进一步刻画数字经济在不同实体经济水平下的条件性特征,建立面板分位数模型如下

lnRealit=α+βlnDEIit+γ∑ni=1Xit+εit(10)

(10)式中:X表示一系列控制变量。核函数选择Epanechnikov,带宽确定运用Hall-Sheather法,估计方法采用核密度估计法。分别设定25%、50%、75%的分位数,代表实体经济的低水平、中水平和高水平组。

相较于OLS估计而言,分位数模型具有许多优势。第一,它更加细致地描述了条件分布,可以进一步展示条件分布的大体特征;第二,分位数回归不要求较强的分布假设,当处在扰动非正态的条件下时,它的估计量比OLS更为有效;第三,它对存在异方差性的数据具有很强的适应性;第四,它的估计参数通过最小化加权误差绝对值求和得来,有效避免了异常值对估计量的干扰,因而估计结果更加稳健。参数估计结果如表8和表9所示。观察表8和表9可知,数字经济对实体经济的影响始终为正,并且伴随出分位点的提高影响效应呈现边际递增的趋势。这表明当实体经济规模处在一个较低水平时,数字经济的助推作用并不明显;而随着实体经济规模的扩大,数字经济作为经济增长新动能的作用愈加明显。在不遗余力支持实体经济成长的同时,应坚定不移地继续推进地区数字产业基础、数字技术创新、数字民生服务质量的建设,使数字经济与实体经济形成良性循环。

为进一步描述数字经济对我国实体经济影响的阶段性特征,故在分位数回归之后构建面板门槛模型。如式(11)(13),lnFin表示金融发展门槛变量(金融发展指标Fin用年末金融机构贷款余额表示,取自然对数),lnSTE表示科技投入门槛变量,I(·)表示示性函数,利用序贯检验(sequential test)的方法估计门槛值限于篇幅,未报告门槛效应的检验结果,备索。。

lnRealit=α+β1lnDEIit·I(lnDEIit≤λ1)+

β2lnDEIit·I(λ1<lnDEIit≤λ2)+…+

βn+1lnDEIit·I(lnDEIit>λn)+

γ∑ni=1Xit+μit(11)

lnRealit=δ+θ1lnDEIit·I(lnFinit≤ξ1)+

θ2lnDEIit·I(ξ1<lnFinit≤ξ2)+…+

θn+1lnDEIit·I(lnFinit>ξn)+

φ∑ni=1Xit+εit(12)

lnRealit=η+ω1lnDEIit·I(lnSTEit≤ψ1)+

ω2lnDEIit·I(ψ1<lnSTEit≤ψ2)+…+

ωn+1lnDEIit·I(lnSTEit>ψn)+

φ∑ni=1Xit+νit(13)

回歸结果如表8所示。根据估计结果,可以发现数字经济对我国实体经济的影响存在鲜明阶段性特征。

(1)数字经济的双重门槛效应:当实体经济指数小于3.616时,数字经济对实体经济的促进作用为0.918,但是显著性不高。当数字经济指数介于门槛值3.616和4.025时,数字经济对实体经济水平的促进作用提升到1.336且在5%的显著性水平下显著。当数字经济指数迈过第二个门槛4.025时,数字经济对实体经济的促进作用达到1.598,这意味着在具备一定的数字经济发展基础后,前者对实体经济的助推作用才能够被激发,考虑到我国城市数字经济发展存在地区间的不平衡,经济发达地区与落后地区差异较大。因此,数字经济指数水平较低的城市更应加紧步伐,建设完善数字经济基础设施与配套服务。

(2)金融发展门槛效应:基于金融发展的不同水平,数字经济对实体经济的影响表现出两个截然不同的阶段。当金融发展指标小于6.504时,数字经济对实体经济的影响为负,但不显著。当金融发展越过门槛值时,数字经济对实体经济水平的助推作用愈加明显,在不低于5%的水平下显著。数字经济与实体经济的关系呈现出明显的“U”型特点,这说明数字经济与实体经济间的关联与金融发展水平息息相关,金融发展越繁荣,数字经济越有利于实体经济的提质增效。

(3)科技投入门槛效应:经济联系体现出单门槛特性,当科技投入小于门槛值12.257时,数字经济对实体经济的推动作用为1.097且在1%的水平下显著;当科技投入跨越门槛值后,数字经济对实体经济的拉动作用提高到1.640且在5%的水平下显著,说明科技支持力度的加大能够有效提升数字经济对实体经济的助推作用,这也在一定程度上呼应了空间计量模型的估计结果。地区经济的增长很大程度依赖于科技投入的支撑[16],而数字经济为实体经济赋能、为其提质增效可能更加依赖于科技进步。

六、结论与启示

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》明确提出,我国应“发展数字经济,推进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群”。本研究基于20182019年中国100个大中城市的面板数据,运用空间面板联立方程模型分析了数字经济与实体经济的双向内生影响以及空间溢出效应,发现:第一,数字经济与实体经济间存在显著的交互影响,两者间是双向促进的关系,即数字经济的发展能够有效助推本地实体经济增长,而实体经济发展亦能拉动本地数字经济成长。第二,数字经济与实体经济存在显著的空间溢出效应。具体而言:(1)本地的数字经济与邻近地区的数字经济显著正相关,本地的实体经济与邻近地区的实体经济亦显著正相关;(2)邻近地区的数字经济抑制了本地的实体经济增长,而邻近地区的实体经济规模的扩大亦对本地数字经济产生挤出效应。第三,数字经济对实体经济的影响存在显著的条件性特征与阶段性特征。

本研究对当前我国数字经济与实体经济协同发展具有重要的启示。首先,数字经济与实体经济可实现双赢,地区发展应当与地区数字经济政策与规划形成有效衔接与互动。大中城市应有针对性地调整政策,完善数字技术基础设施建设,为优化数字经济环境提升自身数字经济指数水平,应充分利用数字经济的新动能带动本地实体经济增长,实现数字经济与实体经济的良性循环。其次,树立数字经济与实体经济的全局战略思维,构建互利共生的区域发展格局。地区间在政策制定方面应加强沟通与协调,提升区域发展的政策配合度,逐渐消除数字经济在发展过程中的负向竞争性,使得整体经济效益最大化。再次,解决好数字经济发展进程中地区间存在的不平衡、不充分问题,重点推进落后地区城市的基础设施、产业、服务及治理的数字化进程,充分釋放数字经济的赋能作用,为实体经济发展提质增效[17]。最后,培育金融与科技的优质人才,促进地区间金融企业、科研院所的交流与合作,建立数字经济发展共享机制,使金融与科技更全面深入地为释放数字经济新动能服务,不断推动数字经济与实体经济之间的良性互动与协同发展。

参考文献:

[1] 许宪春,张美慧.中国数字经济规模测算研究——基于国际比较的视角[J].中国工业经济,2020(5):23-41.

[2] BORENSTEIN S, SALONER G. Economics and Electronic Commerce[J]. Journal of Economic Perspec-tives,2001(1):3-12.

[3] 荆文君,孙宝文.数字经济促进经济高质量发展:一个理论分析框架[J].经济学家,2019(2):66-73.

[4] 黄群慧.论新时期中国实体经济的发展[J].中国工业经济,2017(9):5-24.

[5] 张勋,万广华,张佳佳,等.数字经济、普惠金融与包容性增长[J].经济研究,2019(8):71-86.

[6] 许恒,张一林,曹雨佳.数字经济、技术溢出与动态竞合政策[J].管理世界,2020(11):63-84.

[7] 张可.经济集聚与区域创新的交互影响及空间溢出[J].金融研究,2019(5):96-114.

[8] 张学良.中国交通基础设施促进了区域经济增长吗——兼论交通基础设施的空间溢出效应[J].中国社会科学,2012(3):60-77.

[9] ANSELIN L, GALLO J L, JAYET H. The Econom-etrics of Panel Data: Fundamentals and Recent Developments in Theory and Practice[M]. Berlin: Springer Verlag Press,2008:30-50.

[10]ELHORST J P.Matlab Software for Spatial Panels[J].International Regional Science Review,2014(3):389-405.

[11]KELEJIAN H H, PRUCHA I R. Estimation of Simultaneous Systems of Spatially Interrelated Cross Sectional Equations[J]. Journal of Econometrics,2004(1):27-50.

[12]BALTAGI B H, YING B.EC3SLS Estimator for a Simultaneous System of Spatial Autoregressive Equations with Random Effects[J].Econometric Reviews,2015(6-10):659-694.

[13]聂晶鑫,刘合林.中国人才流动的地域模式及空间分布格局研究[J].地理科学,2018(12):1979-1987.

[14]马香品.数字经济时代的居民消费变革:趋势、特征、机理与模式[J].财经科学,2020(1):120-132.

[15]姜松,孙玉鑫.数字经济对实体经济影响效应的实证研究[J].科研管理,2020(5):32-39.

[16]苏治,徐淑丹.中国技术进步与经济增长收敛性测度——基于创新与效率的视角[J].中国社会科学,2015(7):4-25.

[17]樊自甫,吴云.城市数字经济可持续发展的关键影响因素研究[J].重庆邮电大学学报(社会科学版),2021(5):106-115.

The Interactive Influence and Spatial Spillover betweenDigital Economy and Real Economy

ZHANG Jun1, GUO Xiyu2

(1. School of Economics and Finance, Chongqing University of Technology, Chongqing 400054, China;

2. Qufu Sub-Branch, People’s Bank of China, Qufu 273100, China)

Abstract:

Promoting the deep integration and coordinated development of the digital economy and the real economy is an important focus of building digital China and realizing a digital power. However, due to the limitation of model construction, previous studies ignored the spatial interaction between digital economy and real economy, and the potential endogeneity problem, which may lead to serious errors in parameter estimation results. Based on the panel data of 100 large and medium-sized cities in China, this paper constructs a spatial simultaneous equation model to investigate the endogenous interaction and spatial spillover effects between the digital economy and the real economy. It is found that there is a significant positive interaction between the digital economy and the real economy in the same region, that is, the digital economy and the real economy promote each other. But there is a significant negative spatial spillover effect between the digital economy and the real economy in different regions. In other words, the local digital economy restrains the growth of the real economy in neighboring regions, and the expansion of the real economy in neighboring regions also brings adverse impact on the development of the local digital economy. The panel quantile model and the panel threshold model identify the conditional and stage characteristics of the digital economy’s impact on the real economy respectively. Finally, based on the empirical conclusions, the corresponding policy suggestions are given.

Keywords:

digital economy; real economy; endogeneity; spillover effect; spatial simultaneous equation model

(編辑:段明琰)

收稿日期:2021-12-28

基金项目:

国家社会科学基金重大项目(12&ZD112)

作者简介:

张 军,教授,博士,主要从事社会保障理论与实践、福利文化与社会政策研究,E-mail:econometrics_guo@163.com;通讯作者:郭希宇,经济学硕士,主要从事数字经济、空间计量理论与应用研究,E-mail:462396410@qq.com。