美国基础教育阶段家校社协同育人模式及其启示

摘要 健全家校社协同育人机制已成为教育发展的一个政策性选择,对于纠正功利性、短视性的教育观念具有重要意义。美国在家校社协同育人问题上有较早探索,形成了基于学校、基于家庭以及基于社区的三种家校社协同育人类型,每种类型下又包含若干实践模式。结合地方教育发展状况,在借鉴美国家校社协同育人的典型模式下,可以进一步对我国家校社协同育人机制进行深入思考。

关键词 家校社 协同育人 基础教育阶段

引用格式 曾汶婷.美国基础教育阶段家校社协同育人模式及其启示[J].教学与管理,2022(16):80-84.

2021年颁布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》将健全家校社协同育人机制作为教育发展的一个政策性选择。家校社协同育人回归以人的成长为目的的教育初心,对于纠正目前功利性、短视性的教育观念,让学生回归健康生活,做有自主性和丰富情感的人具有重要意义。

有关基础教育阶段家校社共育的研究指出,目前家校社主体的功能定位存在偏差,合作的内容和形式单调,缺乏合作育人的实效性[1]。美国由于在基础教育体制上更强调分权和参与,因此在家校社协同育人上有了较早的探索。早在1965年,美国政府就在《早期开端教育计划》中指出:“学校要把家长参与和家长教育作为重要内容,要求家长积极参与儿童教育。”在实践过程中,家庭和社会的育人角色、参与范围及内容也经历了几番调整,逐步实现了从“旁观者”到“积极参与者”的转变,并构建起了较为完善的家校社共育机制[2]。回顾美国公共事务体系中几种典型的家校社协同育人模式,对于我国基础教育阶段建立具有可操作性的协同育人机制具有一定参考意义。

一、美国基础教育阶段家校社协同育人的背景

自布什政府颁布《不让一个孩子掉队法》以来,美国将中小学校在促进学生学业成就上的责任提高到了国家层面,尤其是低收入地区以及低收入家庭中学生的学业表现,引起了政府的普遍重视。而随着现代社会的快速发展,美国家庭结构在近几十年来发生了很大变化,并被认为可能会给学生的学业成就带来不良影响[3]。2014年,美国教育部发布了《双重能力框架》,旨在加强中小学和家庭之间的合作以提高学生学业成就。该框架指出了以往家校合作中家长参与程度的浅表问题,并强调了中小学校在家校合作中的主动作为责任,以及教职工的双重能力——教书育人以及与家长发展合作关系[4]。2015年美国还在《每一个学生都成功法》中包含了家长参与的内容,强调家长参与对学生的成功至關重要。这些政策法案的出台给美国中小学在构建家校共育方面提出了更高要求。学校如何才能让低收入群体的家长参与到学生的教育问题中来?学校、家长和社区应该如何面对由贫困滋生的学生健康学习和发展障碍?在此背景下,一种能将学校教育、学生家庭和社区改进整合起来的解决方案成为焦点,极大促进了美国家校社协同育人实践工作的探索。

二、美国基础教育阶段家校社协同育人的三种模式

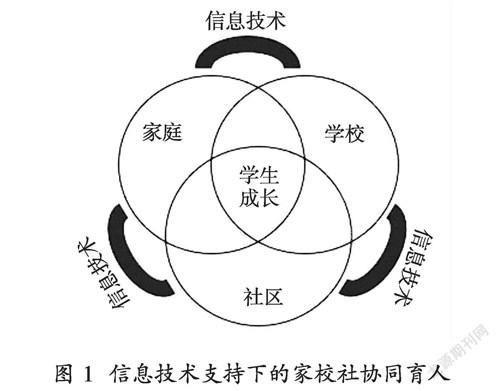

学校、家庭和社区构成影响学生成长发展的三大主要环境,因此家校社协同育人主要指与中小学生成长最密切相关的家庭、学校和社区。虽然多数理论流派认为学校、家庭和社区对学生成长产生的影响交互叠加、不可分割[5],但实践中各种家校社协同育人模式的变革侧重点不同,可分为基于学校、基于家庭以及基于社区的三种类型。基于学校的模式旨在通过提高学校效能来促进学生成长,即以学校作为协同育人的主要物理空间,强调学校的正式课程体系和事务管理地位,主动引导家长、高校和社区参与决策、策划等;基于家庭的模式旨在利用家长群体的潜能来提高育人质量,将家长看作具备独特能力与资源的优势群体,认为应该重视该群体被联合组织起来时可以发挥的协同育人力量;基于社区的模式旨在通过关注弱势群体,强调集社区服务和教育于一体,以社区为主导联合各方力量促进教育和社会公平。

1.基于学校的协同育人模式

20世纪80年代后期在美国兴起的校本管理运动倡导让更多的利益相关者发声[6],因为这能优化学校决策,并能让更多人投入改革以提高学校教育效能。在这场运动中,教育责任和决策权被下放到地方教育部门和学校,推动了家长、社区和高校参与育人的进程[7]。这些主体的参与不仅能帮助解决政府失灵问题,而且能帮助学校创新以适应其所处的社会大环境,学校的主动邀请被看作是这些主体参与办学的决定因素[8]。校本管理理念催生了“学校委员会”“伙伴行动小组”这类组织在学校的建立。

学校委员会是中小学校校长领导下建立的家长组织,通常围绕公共议题开展工作。这一模式中,校长的引导作用十分关键。校长应该采用合作式管理,赋予家长有意义的决策权,并由非政府组织向家长提供培训和宣传。学校委员会成员包括校长、教师、家长、社区居民和学生,根据参与者群体及其参与程度不同而有多种模式——家长参与式、学校责任式、校长中心式和官僚主义式(见表1)。学校自主权是指学校层面的权力分布情况,包括经费预算分配的自主权、学校层面的重大决策权以及制度制定权;委员会自主权是指委员会成员所做决策能在多大程度上摆脱校长的专制,在制定和执行学校政策时不受校长影响;家长自主权反映了家长在学校委员会中的地位,包括数量上占多数还是少数,是否可以在决策和领导学校发展方面产生影响力。这三种自主权的程度反映了家长参与的不同深度和主动性,实际上任何一种校本管理模式都不可能严格属于其中某一种。但已有研究指出,如果要使家长有效参与,需要把握两个关键点:一是校长的领导风格必须具有极强的家长合作倾向,二是有社区组织能帮助家长提高参与能力。

约翰斯·霍普金斯大学教育学院于1996年成立的伙伴型学校全国网络(The National Network of Partnership Schools,简称NNPS)是一个倡导通过学校结构变革来增加家庭和社区参与程度的社会机构,旨在帮助和倡导每所中小学校成立自己的“伙伴行动小组(action team for partnerships,简称ATP)”。伙伴行动小组的成员构成中除了学校管理者、教师、家长、社区成员以及学生之外,还包括高校专家。专家主要负责组织、计划、实施和评估家校社协同育人活动[9],从而确保了伙伴行动小组的可持续性发展。小组在中小学组织的活动包括:帮助家长营造支持孩子成长的家庭环境,指导家长如何帮助学生完成家庭作业,与家长建立双向交流;招募其他家长志愿者参与工作;帮助各种社会经济背景的家长参与学校决策,甚至发挥领导作用;寻找并整合社区资源用于办学。除此之外,虽然教育行政人员并不在学校委员会以及伙伴行动小组成员之列,但两种模式都强调学校要充分利用地方政府提供的资源,而政府也需要设立专门人员和专家为学校提供培训和资源支持[10]。

2.基于家庭的协同育人模式

基于家庭的协同育人模式强调以优势视角看待家长的育人角色,尤其是低收入家长群体。既不让家长置身事外,也不把他们看作学生问题的根源,并且重视家长的联合力量。从目标来看,主要可分为“利用家长资源”和“开发家长资源”两种类型。前者的典型模式为“家长集体参与模式”,而后者的典型模式包括“家长学院”以及针对特殊儿童群体的“家长培训项目”。

家长集体参与模式强调“集体参与”,因为“集体身份”能够让家长感觉自己更有力量与社区和学校合作。家长集体参与是指多位家长组成小组,共同参与设计和运作项目以帮助社区和学校里的其他有困难的家庭,实现家长间的互帮互助。在个人层面上,小组会帮助孤立的家庭建立与社区其他家庭的社会联系;在集体层面上,小组会为低收入家长提供有关子女学业、家政、健康管理、财产管理和心理健康的学习资源;在社会层面,小组会争取新的制度政策来帮助低收入家长更好地利用自身力量支持子女所在学校以及周围社区的发展。该模式的成功运行既需要社会条件,也需要家长条件。前者包括可供活动开展的家庭、学校或场馆等实体建筑,以及模式运行所需的规范和规则;后者是指家长的人力、社会和物质资源。该种模式突破了以往对于家长所拥有的资本的理解,认为文化也应该被视为一种资本。例如家长在逆境中坚持希望和梦想的能力可以被看作一种精神资本、家长笼络亲属关系的能力可以被看作一种家族资本、家长在复杂的社会系统中获得资源的能力被看作是一种社会生存资本。通过转变对家长资本的看法,可以挖掘到以往被认为是弱势群体的家长身上的价值和潜能,引导这些弱势家长参与到学校和社区建设中,会给学校和社区带来巨大的转变,这些家长也会意识到自己能发挥的能量,转变对自己和子女的看法。已有研究指出,该模式在美国佛罗里达州、加利福尼亚州广泛开展,并给当地社区和学校带来了进步[11]。

在美国,家长学院项目一般由当地学区组织,并由学区和联邦教育部门提供财政支持,学院的成员包括高校专家、学校教师、教育行政人员、企业人员和家长,旨在提高家长在校参与度的同时为家长和学生提供适宜的资源。以夏洛特梅克伦堡学校为例[12],该校于2008年启动了家长学院项目,项目共有4个子内容:(1)向家长提供信息,使他们有能力培养出自信的、有教养的孩子;(2)支持家长和孩子共同面对学业挑战;(3)家庭宣传健康生活习惯和心理健康知识;(4)助力家长个人化、专业化成长。还有家长培训项目主要用于儿童问题行为的早期干预。1981年,華盛顿大学开发了为期10~12周的家长培训,课程内容包括如何与儿童玩耍并帮助他们学习、如何利用表扬激发孩子潜能、有效的立规矩以及处理孩子的问题行为。培训前后期由学校教师调研家长的需求和感受,培训开展的方式以视频和小组讨论为主,家长们8~16人为一组,每周以社区为实践场所进行2小时会面讨论。同时培训项目还会告知家长如何与学校、社区以及其他家长加强联系。研究显示,该项目能有效改善亲子互动,减少家长使用暴力和批评的教养方式,并能切实减少儿童的问题行为[13]。

3.基于社区的协同育人模式

社区学校是基于社区的协同育人模式发展出来的一种新型学校,最早出现在20世纪。在经济大萧条时期,由于许多社区面临贫困问题而再度受到重视,并在不断发展中逐渐从一个非政府组织成为政府支持的公立学校。社区学校设立初衷是为了向弱势家长和学生提供支持,以帮助他们克服由贫困所造成的学习困难。与传统学校不同,社区学校不仅关注学业成绩,更关注由各种社会因素造成的不公平现象。

社区学校强调集社区服务和教育于一体,将高质量的教育机构、医疗诊所和社会服务组织集合在一起,向低收入家庭提供各种服务,包括生理心理保健、免费午餐、课前课后托管和家长课堂等。其中,以全服务型社区学校(The Full Service Community School,简称FSCS)为代表的服务模式在美国最为普遍。全服务型社区学校的办学模式可以追溯到20世纪初杜威和亚当斯提出的“社区学校”,旨在将中小学校和其所在社区紧密联系起来[14]。FSCS受到了美国教育部教育改进基金会的支持,2010年美国教育部指出:“FSCS属于公立学校的一部分,其与当地教育部门、社区组织、非营利性组织和其他公共或私人机构协作,向有需要的学生及其家庭提供一体化的学业和健康服务。除此之外,全服务社区学校还鼓励家长参与,向他们提供一系列支持和机会。”中小学校负责提供优质教育,社区组织同中小学校一起共同提供健康教育和社会技能培训。与大多数公立中小学不同,社区学校全年无休,并延长开放时间为家长和学生提供便利。社区学校掀起的改革也旨在扭转以往的学校改革只关注学业情况的现实,倡导关注学校以外能影响学生发展的因素。有研究显示,社区学校能有效提高学生的出勤率,帮助学生取得学业进步[15]。社区学校得到了各层级政府的官方支持,在州政府层面,2019年立法机关通过了一项决议,为社区学校提供财政支持,这极大促进了社区学校规模的扩大和质量的提升。以美国马里兰州的巴尔的摩市为例,该市2018年仅有50所社区学校,在该决议通过后,2019年至2020年间又新增了70所[16]。

三、美国基础教育阶段家校社协同育人模式对我国的启示

学校教育既能促进家庭和社区发展,家庭和社区的资源条件也能助力学校教育质量提升[17]。基础教育阶段家庭、学校与社区组织之间的合作逐渐在实践和研究领域引起了重视,但问题也频频出现,如家校社合作成为对学生的全天候监控,家校社合作简化为家校合作,家校合作衰减为家长配合学校等[18]。这些问题应该如何解决呢?美国基础教育阶段家校社协同育人的三种模式可以给我们提供启发。

1.指向学生的全面发展

美国家校社协同育人观念的兴起,一是为了达成学生学业成就的高要求,二是为了解决贫困社区的发展问题,保护社会不利地位儿童的受教育权利,与我国对家校社协同育人的功能定位不完全相同,但二者的共通之处在于对学生学业教育和身心发展的重视。从美国社区学校的实践中可以看出,学生身体健康状况与学业成就是不可分割的两个部分,只有身心健康的学生才能在未来有更长远的发展。因此在家校社协同的内容当中,不应该仅仅关注学生在校学业成绩,还应该关注他们在家庭、学校和社会中可能面临的心理问题和生理伤害。学校、家庭和社区都应该掌握学生身心成长的基本规律,在学校和社区最好配备专业人员负责学生的身心健康发展指导。而对于家长,学校应该主动承担家庭教育的责任,和家长打好配合仗,而不是让家长只充当学生作业的监管接班人。

近年来,中小学课后服务和暑期托管成为了家校社协同育人的重要场域。社区是联结学校与家庭的中间力量,但往往被忽视。利用社区资源促进家校育人的理念最早在1988年英国出台的《教育改革法》中被提出[19],使得家校育人逐步发展为利用社区资源促进家校育人,而家校社协同育人在此基础上又强化了社区的主体作用,尤其是针对中小学生的社会实践和劳动教育等。美国社区学校的实践带给我们的启示是:学校不应该成为课后服务以及暑期托管的唯一责任人,家长志愿者和社区也是开展教育服务的重要资源对象,应该得到充分挖掘和利用。只有三者协同发力,才能为学生带来全天候的守护和全方位的发展。

2.指向家长的优势利用

引导家长参与,既需要充分挖掘家长身上的资本和资源,转变对弱势群体家长的认知,又需要对家长的潜能进行开发,使之成为学校和社区建设的优势群体和积极参与者,而不仅仅是学校工作的配合者。

要让家长真实参与,就要让他们接触有意义的工作,并且在决策中让家长发声并有机会产生影响。家长是教育孩子的核心角色,他们可以进入课堂、与学生沟通接触,并成为教学的一部分。家长的意见对于学校和课堂决策来说是重要的。以往都是学校向家庭提供信息、资源和支持,但为了形成教育合力,家长必须向学校提供自己的优势、资源和信息,学校也要有向家长取经的准备。校长不应该给家长下达指令性任务,而应该和教师、家长合作。只有家长可以根据自己的能力和优势来参与育人时,共同愿景才有可能达成。

研究表明,我国家长缺乏向学校提出意见、建议及进行信息反馈的积极性和主动性,习惯于保持沉默,甘愿成为“倾听者”和“旁观者”[20]。因此,对于家长参与能力的建设以及参与意愿的引导相当重要。为了让家校社协同育人的效果最大化,学校领导者需要提供系统性的支持,除了联络学生家长以外,还需要积极寻求政府部门和非营利性组织的支持。在协作开展前,学校必须主动了解所在社区及家庭的真实情况,如此才能更好建立学校与家庭和社区之间的联结。学校尤其需要投入努力联系那些难以联络到的家庭,并帮助他们克服目前所面临的挑战和困难,这也可以帮助学校了解所在社区和家庭的多样性和复杂性,以便更有针对性地开展工作。

3.指向地区的社会发展

家校社合作不等于家校合作,尤其是在贫困不发达地区,一所学校往往还是一个地区的文化资源中心。因此,家校社合作还应该指向地区的社会发展,通过改变一个学生和改变一个家长,进而改变一个家庭和一个社区。这种迭代效可以通过学生、家长在社区层面的集体参与实现,同时学校要注重利用现代化信息手段开放办学。

家校社合作中应该强调家长间,以及家长与学校关系的建立,强调家长的领导力,注重弥合家长和学校间的文化与权力代沟。传统家长参与模式中,家长以个体身份参与育人,而基于社区的参与使得家长以社区成员的集体身份参与,能扩大家长群体的影响力。在美国,社区与学校的协同育人还被认为是改善贫困地区条件的重要举措。例如,美国巴尔的摩市在2000年成立了家庭社区参与办公室,认为社区—学校的伙伴关系对于解决贫困地区的教育、社会问题具有积极作用。社区成员需要建立“互相帮助,投资教育,共同保护儿童”的价值观,不断强调集体的力量。通过社区服务,经济状况不佳的家长们也可以接触到更多成人教育和家庭通识教育资源,有语言障碍以及学历不高的家长通过利用这些资源可以获得辅助孩子学业学习的能力。除此之外,学校、家庭与社区合作有助于发现学校之外阻碍孩子成长的因素,集合力量协同育人。

随着信息技术及其在教育领域的应用快速发展,家校社协同育人机制也得到了强化,如下图1所示[21]。学校可以利用邮件、博客、播客、网站和公开数据库等增强与家庭和社区的公开交流,学校还可以邀请家庭、社区成员参与学校技术规划过程。社区组织也可以向学校捐助电子设备,与学校合建“课后技术使用中心”,给孩子们提供更多信息技术资源。学校还可以在课后向家庭和社区成员提供信息技术资源,例如电子图书馆服务和实用技术培训课程等。

总的来说,教育变革不仅是一个教育要素重组问题,更是一个政治和公民参与问题。学校变革从来不发生在真空中,而是涉及学校之间、学校与家庭之间、学校与社会之间的一系列关系,因此要把育人问题放置在更大的社会背景下进行考虑并营造良好的合作氛围。合作势必要引起系统变革,因此需要家庭、学校和社区就协同育人的潜在信念、规范和原则达成认同,共同承担学生成长和发展的责任。

参考文献

[1] 李潮海,徐文娜,康健.新时代中小學家校合作共育的理论基础与策略创新[J].现代教育管理,2019(11):12-17.

[2] 田澜,龚书静.“积极参与”:家校结合新样态——以西方教育中的家长参与转向为鉴[J].中国教育学刊,2017(01):15-18+49.

[3] Heckman, J. J. Schools, skills, and synapses[J]. Economic Inquiry,2008, 46: 289-324.

[4] Mapp, K., Kuttner, P. J. Partners in education: A dual capacity- building framework for family-school partnerships[R].Southwest Educational Development Lab.

[5] 张俊,吴重涵,王梅雾,等.面向实践的家校合作指导理论——交叠影响域理论综述[J].教育学术月刊,2019(05):3-12.

[6] Shatkin G., Gershberg A I. Empowering Parents and Building Communities: The Role of School-Based Councils in Educational Governance and Accountability[J]. Urban Education, 2007, 42(06):582-615.

[7] Gertler P., Patrinos H., Rubio-Codina M. Empowering parents to improve education: evidence from rural Mexico[J]. Policy Research Working Paper Series, 2008, 99(01):68-79.

[8] Dauber S.L., Epstein J.L. Parents' attitudes and practices of involvement in inner-city elementary and middle schools[J]. Families and schools in a pluralistic society, 1993,23(01):53-72.

[9] Sheldon S B., Voorhis F V. Partnership Programs in U.S. Schools: Their Development and Relationship to Family Involvement Outcomes[J]. School Effectiveness & School Improvement, 2004, 15(02):125-148.

[10] Sheldon, Steven B. Testing a Structural Equation Model of Partnership Program Implementation and Parent Involvement. The Elementary School Journal,2005,106(02): 171-87.

[11] Boutte G. S., Johnson G. L. Community and family involvement in urban schools[A]. Milner R., Lomotey K., (Eds.), Handbook of urban education[C]. New York, NY: Routledge,2014:167-187.

[12] Mendez J L., Swick D C. Guilford Parent Academy: A Collaborative Effort to Engage Parents in Children's Education[J]. Education and Treatment of Children, 2018, 41(02):249-268.

[13] Webster Stratton, C. From Parent Training to Community Building. Families in Society, 1997, 78(02): 156-71.

[14] Chen M E., Anderson J A., Watkins L. Parent Perceptions of Connectedness in a Full-Service Community School Project[J]. Journal of Child & Family Studies, 2016, 25(07):2268-2278.

[15] Johnson W., Engberg J., Opper I., Sontag-Padilla L., Xenakis L. Illustrating the promise of community schools: An assessment of the impact of the New York city community school initiative[R]. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2020.

[16] Shiller J.T. Clients or Partners: The Challenge to Engage Families in Baltimore's Community Schools[J]. Urban Education, 2020(02):1-28.

[17] Alameda-Lawson T., Lawson M.A. Ecologies of Collective Parent Engagement in Urban Education[J]. Urban Education, 2019,54(08):1085-1120.

[18] 張永,张艳琼.家校社合作的反思与重构:基于实践共同体的视角[J].终身教育研究,2020,31(03):41-46.

[19] 顾建亮,吕丽丽.探索社区教育资源 促进家校育人[J].中国成人教育,2021(06):67-72.

[20] 郭中凯,章亚希.“家校合作”中的家长主体缺失及对策[J].教学与管理,2015(22):20-23.

[21] Hohlfeld, Tina N., Ritzhaupt, Albert D., Barron, Ann E. Connecting Schools, Community, and Family with ICT: Four-year Trends Related to School Level and SES of Public Schools in Florida[J]. Computers and Education,2010,55(01):391-405.