纸上旅行之四

蔡天新

树枝从云层中长出

飞鸟向往我的眼睛

——《梦想活在世上》

1987年春节,学生时代的最后一个寒假,我回故乡台州看望母亲。去时经杭州和绍兴,回程选择了一条迂回曲折的路线,先是南下温州,再向东过丽水、金华到杭州,刚好在浙江省内绕成一个圆圈,其中有十来座县治是首次抵达。那时候我还没听说过高速公路,自然没有今天的上三、温丽、诸永、甬台温或杭金衢高速了。我到温州依然是去看望小姨一家,那也是我最后一次见到她。几年以后,她因病逝世。虽然小姨比我母亲小八岁,却走在了前面。现在回想起来,外婆很早就计划生育了,一男三女四个孩子,分别相隔了四年,组成了一个等差数列。

那年春天,我乘火车来到上海,手持导师的一封推荐信去徐家汇的上海交通大学,面见应用数学系主任陈志华教授。此前师母李老师曾代潘师挽留,还说不想留济南的话可去青岛大学,因为潘师也兼任这所新建大学校长之职。而我的感觉却是,在北方生活够久了,回南方也与母亲近些。没想到见到陈主任,他二话没说,就告知我工作的头两年不能出国。我感到愕然,因为那时没想过出国的问题,如果想的话,早可以联系了。部分因为这个原因,我放弃了去上海的念头,虽然很喜欢这座城市(陈主任直言原本也是当时京沪出国热的风气使然)。不久,杭州大学数学系主任、分析学家王斯雷教授到山大讲学,我和他聊起毕业去向,他表示无条件地欢迎,于是我决定去杭州。

1987年12月8日,我告别了母校的老师和同学,告别了求学九年两个月的山大和济南,乘火车南下,于翌日到达杭州。那次我在上海中转了五小时,所以应该不是搭乘120次。在我的手绘地图集上,它只是第42幅,平均每年尚不足两次,旅行对我来说仍是稀罕之事。虽然是冬天,但江南的树木仍郁郁葱葱的,尤其是西湖周边的群山,经过历代林业工人和园丁的修理,看起来整整齐齐的,与北方山峦的萧瑟形成对比。更令人欣慰的是,很少有大城市像杭州那样与乡野和山坳如此亲近,骑自行车就能到达,而西湖离我的单身宿舍仅有七分钟的车程。曾经一个夏夜,我和友人在“曲院风荷”裸泳,那正是如今山水实景“印象西湖”的演出地。

报到过后我才发现,数学系有了新主任姚碧云教授。她不是杭大数学系第一位女主任,早在50年代便有函数论专家徐瑞云(1915—1969),她是德国慕尼黑大学博士(1940),也是中国历史上第二位女数学博士和第一位女系主任。系里资历最老的是几何学家白正国教授(1916—2015),他只比徐先生小一岁。杭大还有不少老师出自陈建功先生(1893—1971)门下,陈先生绍兴人,1929年获得日本帝国大学博士后执教浙江大学。1952年院系调整,浙大的精英散尽,陈先生和苏步青先生去了复旦。1955年,陈先生当选中国科学院学部委员,1958年杭大创办时返回任副校长,“文革”期间不幸去世。让人钦佩的是,王斯雷老师曾婉拒杭大校长之职。2021年秋天,王老师荣获中国数学会颁发的“华罗庚数学奖”。

杭大数学系长于基础数学,同城的浙大应用数学系长于应用,以至于十年后因合并而力量倍增(上述五位数学家均源出民国时期的老浙大)。那会儿两校之间,即如今的黄龙体育中心附近,仍是一片稻田。西溪路还是一条土路,只能通行自行车或手推车,此路与杭大路相接处便是道古桥,以南宋大数学家秦九韶的字命名,却不幸在新千年到来之际桥毁河填。在长达30年的时间里(包括四校合并后的前10年),同事里并没有数论同行,我因此既孤独也无拘无束。数论研究得以开展,在国家和省级的自然科学基金委资助下。除了正常的教学,还兼任全系研究生的班主任,多数同学年龄与我相仿,我也曾获得诸如“优秀班主任”“省优秀青年教师”和以物理学家朱福炘冠名的教书育人奖。

在诗歌写作方面,我也有了明显进步,这得益于对现代绘画,特别是超现实主义艺术的阅读和理解。虽说那时我只能从一些印刷质量粗劣的画册中欣赏,但已经足矣。多年以后,我在一次次世界之旅中,看到了那些作品的原作。在1993年出国前写的诗歌中,我想提及四首——《疑问》(1989)、《梦想活在世上》(1990)、《在水边》(1991)、《幽居之歌》(1992)。《疑问》的法语译文末两句后来出现在法国一家大书店的玻璃橱窗上,其余三首分别成为我中文处女诗集、斯拉夫文版诗集和英文版等诗集的标题。在浙江卫视精心制作的10集申遗纪录片《西湖》里,我两次出场,并朗诵了《在水边》。

除了诗歌写作,我还结识到杭州和上海的先锋派诗人,进而与全国各地的诗人们建立了联系。1988年和1990年,《作家》杂志发表了我的两组诗歌,其中一首《只要我们能遇见》收入徐敬亚、孟浪等编选的《中国现代主义诗群大观》(同济大学出版社,1988年版),虽说我并未参加两年前举办的那次诗歌大展,这也是我的诗歌第一次被收入重要诗选。1991年,由朦胧诗人芒克牵头在北京创办的大型诗刊《现代汉诗》,我有两首诗出现在创刊号显著位置上,并从第二期开始担任编委,还和余刚、金耕承担了第三期的编选工作,印制地点就在杭大校内的印刷厂。

与此同时,我的手绘地图集多了一些短途旅行,起点也由济南变成了杭州。那时的杭州汽车站只有一个,设在武林门,除了回家和去上海,那几年我的短途旅行目的地还有绍兴、嘉兴、海盐、萧山、诸暨、富阳、德清(莫干山)和金华(第一次讲学)。其中富阳在富春江边,杭大东侧的保俶路上就有直达公车,起点站离我的单身宿舍不到两百米,因此成为短途旅行的好去处,归途有时乘船沿富春江而下,到达钱塘江畔的南星桥码头。这条航线如今已经停运,但富阳以及稍远的桐庐却成为我造访次数最多的两座县城。后来,富阳于我又多了一层意义,我的双亲葬于(父亲是移葬)杭州和富阳交界处的钱江公墓。

虽然我定居在南方,但由于那时候国内的数论同行大多在长江以北,甚至上海、南京也很少,我仍不时返回北方,主要有两次纪念会和一次学术访问,我因此多次往返京沪线和沪杭线上。由于杭宁铁路迟迟未开建,过去一个世纪里,湖州这座历史悠久的文化名城因为交通阻碍大大衰落了,如同京广铁路通车后的江西,绝大多数浙江人从陆路去北方需要绕道上海。1988年夏天和秋天,我先后去清華大学和山东大学参加华罗庚先生和闵嗣鹤先生纪念会,那两次会议规格和规模有所不同。

那次华老纪念会的缘由我记不确切了,也许是因为他去世三周年。与会的中外学者数以百计,涵盖了华老的研究领域——数论、代数、函数论和应用数学。除了少数人做大会报告,多数人是小组报告,我也在数论组凑了数,内容是多项式表素数问题,我平生第一次用英文做报告。会议地点设在清华大学,自学成才的华罗庚年轻时被清华数学系主任熊庆来先生邀请,来到数学系资料室做图书管理员,开始了传奇的学术生涯。记得有一天早上开会前,我在台阶上见到患有帕金森病的陈景润先生,赶紧上前扶了一把。之前,他曾来济南参加我大师兄的博士论文答辩(中国首批18个博士),那次我也在观众席,在那幅历史性的照片里,我刚好坐在陈先生后头。

两个月以后,闵嗣鹤先生纪念会在山大召开,那次是闵先生诞生75周年和逝世25周年。闵先生是潘师的导师,因此是我的师爷。他早年留学牛津,在梯其玛希指导下获博士学位,后者是剑桥数学学派领袖哈代的学生,因此我也有幸成为哈代这位最具文人气质数学家的第四代徒孙。更值得骄傲的是,哈代是牛顿的第12代徒孙、伽利略的第15代徒孙。闵先生在普林斯顿大学做完博士后以后,便回国任教西南联大,随后又到北大和北师大,他也是陈景润定理即哥德巴赫猜想(1+2)论文的审稿人。那次参会的只有二十来个人,包括从北大校长任上卸职不久的丁石孙先生,他后来曾两度担任全国人大常委会副委员长。丁先生是闵先生任教北大时的学生,也是最受欢迎的北大校长之一,我曾和他单独做过交流,但对有些问题他避而不谈。记得那次,我还奉潘师之命陪闵先生的夫人朱女士游览了趵突泉和大明湖。

1990年秋天,我应邀访问中国科学院数学与系统研究所(后改为研究院)。除了有五天陪同蘇联同行达达热去山大,全在北京度过,那是我在京城逗留时间最久的一次,共两个多月。除了与贾朝华兄研讨数论问题,听他介绍老北京的美食以外,我也见到了王元先生。元老后来两次来母校浙大给研究生授课,每次在杭州停留一个月,我们有许多时间在一起。他也为我的几本著作的扉页题写了书名,并曾为《数字与玫瑰》撰写书评。朝华是潘师叔的学生、张益唐教授的师兄,我们是堂师兄弟,他后来成为我的科学随笔最早的责任编辑,我们一起担任《中国数学会通讯》和《数学文化》杂志编委。

此外,还有大学同班同学郭雷,那会儿他已从澳大利亚读完博士后回国。郭雷后来成为国际著名的控制理论专家,40岁当选中国科学院院士,并入选瑞士皇家工程院外籍院士,还担任过两任中国科学院数学与系统研究院院长。我曾多次去郭雷家做客,留下一张街头买冰淇淋的黑白合影照,他来杭州时我们也曾多次相聚。当然,我也少不了与京城的诗人们交往,那时和现在京城的诗坛领袖都是芒克,他以好客和豪饮著称,但他那时的家在劲松小区,离中关村实在太遥远了,我只去过一次。就在一年前,与芒克一同创办《今天》杂志的诗人北岛移居海外,确切地说是滞留海外。我曾在巴黎数次见到北岛,有一次恰好遇到他五十大寿,晚宴大家聚在一起。不过,那也是二十世纪的事情了。

记得有一天,我给正在鲁迅文学院读书的小说家余华打电话,以前我们在杭州相识,他也曾到过我的单身宿舍。余华邀我去鲁院玩,我便坐公车去了。那是一个秋高气爽的日子,我们下起了围棋,两人“棋”鼓相当,故而下了一整天,午饭就在鲁院食堂里吃,直到日头偏西我才返回中关村。下棋时我曾聊起他的小说,交代只看过一个短篇和一个中篇,短篇就是《十八岁出门远行》,中篇题目忘了,有可能是《现实一种》或《世事如烟》。他说这是他最好的短篇和中篇,别的可以不看了。那时候余华虽还没有写出令世人震惊的长篇,如《活着》《许三观卖血记》和《在细语中呼喊》,但在文学圈已经享有盛名了。

与余华同住一室的是莫言,他们并非左右分隔,而是前后分隔,莫言靠窗边,余华靠门边,中间用三夹板隔开,留有狭小的通道。余华告诉我说,莫言比他年长,他应该把好地方让出。那天莫言也在,他在里间写作,但不时踱步来到我们面前观棋,如同他的笔名,莫言甚少开口。不过,午餐结束后,莫言和余华聊起我的诗歌,刚好《作家》最新一期发表了我的《幻美集》中的12首诗歌,他俩都读了,封二、封三上还有作家苏童的影集。记得余华说了一句,除了《再远一点》,其他几首尚缺大师风范。值得一提的是,我只是喜欢“幻美集”这个名字,才用作题目,那时并没有读过法国诗人瓦雷里的同名诗集。

自那以后,我再也没见到余华。只是有几次路过北京,与他通过电话。此外,在杭州西溪湿地余华的寓所吃过几餐饭,由我们共同的友人做东。倒是莫言来杭州时,让人喊我见过一面,那是在香格里拉饭店的露天酒吧。一晃过去了21年,莫言仍记得那天我和余华下棋的情景。更为神奇的是,次年秋天,我在非洲旅行,当我乘坐卢旺达航空公司的班机,从布隆迪首都布琼布拉经基加利抵达坦桑尼亚的乞力马扎罗机场时,接我的当地诗人打开了吉普车里的收音机,随即听到一条BBC快讯,那是从斯德哥尔摩传来的消息,莫言获得了诺贝尔文学奖。我发去短信向莫言祝贺,他回复表示感谢。几年以后,莫言与法国作家勒·克莱齐奥来浙大对话,当晚校长请客,我有幸作陪,与他们共进晚餐。因为这些缘分,过去五年里,莫言曾为我的两本书撰写封底推荐语。

我来杭州时年方24岁,青春的尾巴长长的。初恋的甜蜜和苦涩,原本已增添些许男性的成熟,但还不够,那就继续历练吧。无论新旧、远近、短长与否,真情或假意,都在那几年发生了,这似乎也给诗歌注入了活力。令我意想不到的是,有一天我那少白头突然开始变黑了,没有使用任何药物,不知不觉地全黑了。而在我的大学时代,曾经有三分之一是白发,是个典型的少白头。这真是一个奇迹,不知是水土的原因,还是因为写诗,抑或旅行和手绘地图?反正,后来遇见的老同学都吃了一惊。

1991年五一节,我去上海玩了三天,与沪上诗友们见面,住在诗人默默家里。他比我小一岁,却有着领袖风范,后来因为身体有恙,换了一种生活方式,成为撒娇派的头儿。当天,另一位诗人孟浪来访,那会儿他尚未留标志性的大胡子。有一天,默默把我带到苏州河和黄浦江交汇处的海鸥饭店,苏联驻上海领事馆旁边,见到了上海滩的诸多诗人,少说也有20多位,包括宋琳、陈东东、南方、郁郁、刘漫流、李冰等。与其说是一场朗诵会,不如说是一次聚会。上海人有着精明的商业头脑,却没有从殖民主义者那里学到真正的风雅和叛逆精神。这是一座保守的城市,至少有好几位诗人因为写作或办民刊短暂地失去自由。

夏天,我与孟浪同游青岛,那是我的第68次旅行。当我乘火车到达上海站时,孟浪已在出口处等候,随后我们乘公交车去黄浦江边。我在路边报亭买了一本七月号的《读书》,那会儿这家杂志声望已达顶峰。那期有我的小文《戴圆顶礼帽的大师》,论述了比利时超现实主义画家马格里特的作品,并将其与《幻美集》里的诗作相比较,两者竟有许多相似之处。与《幻美集》一样,那时我用笔名“派司”,意思是让過去的成为过去,此外,这也与我喜欢的墨西哥诗人帕斯谐音。值得一提的是,我曾在多次异国旅行中,携带这位第二代超现实主义代表诗人的诗集,并试图将它带到他的祖国。

我们来到码头登船。可惜我没有记下船名,但码头应该是在杨浦区而非十六铺码头。那是一艘有三四千吨位的客船,需要20多个小时,才能出长江口,穿越黄海,抵达胶州湾。与从上海到台州的旅途不同,一路上见不到任何岛屿,风景显得有些单调。经过一番观察,孟浪跟我开玩笑说,这条船上只有母亲和孩子。那时我们都是单身,也没流行“美女”或“美眉”之类的词汇,否则孟浪应该会说,这船上只有资深美女。我注意到驶入公海不久,海水变得湛蓝,船头劈开海水,船舷白沫四溅。

次日一早,孟浪还在睡梦中,我已起床离开房间,到甲板上看日出。当日头升高,我转过身,准备返回船舱,只见身边站着一位靓丽的女孩。我们不由自主地聊了起来,原来她是上海财经大学的应届毕业生,去青岛亲戚家玩。随后我把她领回客舱,向孟浪做了介绍,他们用上海话打招呼。姑且称她是Z小姐吧,Z在青岛没有别的朋友,从认识的那天起,她便天天和我们一起玩。那次我和孟浪住在诗友巩升起的别宅里,是一套两居室,有两张床和一张长沙发,具体地点已记不清了。

在青岛的半个月时间里,我们享受着无拘无束的假日,聊天、游泳、看风景、吃海鲜。最难忘的还是月光下沙滩上的散步,那柔软的小手……我们四人还曾搭车去崂山一游,并在那里小住一晚。崂山是一座道教名山,据说曾吸引秦始皇和汉武帝前来,1100多米高的山峰拔地而起,是中国沿海最高峰。除了峻峭的岩石,我对崂山的溪流也印象颇深,水流清澈,圆润的巨石镶嵌其中。多年以后,我从杭州出发,携家驱车重游青岛,登崂山时游人如织,我发现那儿还有几棵巨大的榕树。

终于到了告别时刻,先是孟浪独自乘火车去了北京,与芒克商讨《现代汉诗》编辑事宜,然后我乘船原路返回。Z到码头送行,那幕场景令人难忘,轮船离岸十多分钟后,我仍能见到那双挥舞的小手。初秋,Z与那个年代的许多上海年轻人一样,去东京留学。我曾收到过她的一封信,直言自己的生活非常之苦,非我等可以想象。我给她回了信,加以安慰,此后她便音信全无,直到如今……而孟浪后来也离开了上海,我们曾在波士顿和香港等地多次重聚,其中一次还见到了他的夫人,毕业于港中大文学系的家祁博士。2009年初夏,我和孟浪曾是在中环的一家俱乐部同台朗诵。不料等到时光再推进九年,他已在香港病逝。之后,每逢忌日,会有海峡两岸三地的百余位诗人在群里缅怀他。

1991年秋天,我迎来了又一个激动人心的时刻,那是我的第70次旅行。11月9日,一个全部由“1”和“9”组成的日子,我只身来到杭州笕桥机场,第一次搭乘民航班机,飞上了蓝天。那次我是去成都,参加四川大学为庆祝数学家柯召先生80华诞举行的学术研讨会。在迈入机舱的一刹那,我见到了传说已久的空姐,其中一位果然美丽动人,属于让我青春期惊艳的四大美人之一,另外三个分别是在扬州一家书画院、广州白天鹅宾馆和杭州武林路黄包车上所见。三小时的航程我一点都不觉得长,遗憾我没有保留处女航的登机牌,但我清晰地记得,那次航班的机票是400元人民币(含税),因为觉得有点贵。如今票价已涨了四倍。

那时在中国数论学家里,共有五位中科院院士,除华罗庚、陈景润、王元和潘承洞,还有地处西南的柯召。柯老是我的同乡,浙江温岭人。在寿宴上,我们用家乡话聊了起来。柯老和华老同岁,柯老长七个月,他在杭州安定中学(今杭州第七中学)毕业后,考入厦门大学数学系(陈景润的学长)。读了两年后回老家,在台州海门一所中学任教。一年以后复返清华再读两年,毕业后先在南开大学执教,后留学英伦,在足球城曼彻斯特攻读博士学位,他的导师是著名数学家莫德尔。柯老在不定方程领域做出了很多贡献,1937年毕业,次年回国任教四川大学。本人了解过,并非柯师母是四川姑娘,而是那时日本侵略中国,西南地区最为安全。

抗战胜利后,柯召收到故乡浙江大学竺可桢校长邀请,携家人乘火车来到重庆,准备从那里乘船到上海,再转杭州。那样的话,浙江大学数学系的历史就要改写,不会只是陈苏学派,而可能是陈苏柯学派了,浙大的数论也早就人丁兴旺了。可是,正当柯老到达重庆,准备沿长江顺流而下时,重大校长宴请柯老一家,席间邀请柯老在重大停留一年,以观时局。盛情难却,柯老答应下来,结果可想而知,一直被挽留到1949年,那以后教授换校就不方便了。直到1952年院系调整,柯老重返成都,终老四川大学,这是川大的幸运,也是浙大的一大遗憾。

那次会后我们旅行到了峨眉山,还路过乐山大佛和眉山的三苏故里。作为从苏东坡曾担任过通判和知府的杭州来的旅人,我有一种特别的感受。即便30年以后,我做客眉山东坡书院、重游三苏祠仍是如此。只是那时我还没有发现南宋数学家秦九韶与杭州的关系,他的故乡在成都与重庆之间的安岳。那以后,我又多次来成都,包括柯老百岁冥寿兼传记首发式、《数学文化》杂志编委会,有两次我不是从杭州出发,而是从拉萨、重庆飞来。几乎每次我都见到成都诗人,数量不少于上海和北京,见得最多的是钟鸣、柏桦、翟永明和何多苓,并曾在钟鸣家里借宿,参观他的野鹿苑博物馆,在小翟的老白夜酒吧跳舞、在新白夜做新书分享会。

除此以外,我还借着几次成都之行,到过广汉(三星堆)、宜宾(五粮液、蜀南竹海、李庄)、绵竹(汶川大地震前夕)和青城山(都江堰)。说到青城山,与崂山同属四大道教名山之一,却是以幽闻名天下。都江堰之行是2004年春天,由成都女诗人马雁做向导。马雁毕业于北京大学中文系,虽说学生时代加入五四文学社并参与创建北大新青年网站,但性格有点内向,属于非典型的成都姑娘,且是穆斯林。尽管如此,我没想到七年以后的一个冬日,马雁会从上海一座高楼坠楼身亡,年仅32岁。马雁的诗歌曾出现在我编辑的《阿波利奈尔》杂志上,不过那期是女性诗歌专号,我委托北京女诗人周瓒编选。第一首诗是《郊游》,第二首写凶杀案,写作地点是太平洋大厦。

首次成都之旅归途我没有走回头路,而是乘飞机去了重庆,在朝天门码头附近的一家旅店小住两天,那时重庆这座城市给我的印象仍停留在小说《红岩》,仿佛那里潜伏着中共地下党员,以至于我专程前往渣滓洞游览。那时朝天门广场的繁华已初现,虽说离重庆成为直辖市尚有一段时光。多年以后,我应重庆高盛百货公司之邀,从杭州飞来做讲座,看到的是另一番景象,那次我才尝到了真正色香味俱全的重庆火锅,体会到重庆女孩的大度和开放。我还曾两次到精典书店做讲座,下榻在朝天门码头的同一家酒店,并曾做客北碚的西南大学和南岸的邮电大学。值得一提的是,书店主人杨一毕业于川大数学系。

两天以后,我从朝天门码头登上“长江号”客轮,顺流而下,不用说,我主要是为了看即将消失的三峡风景,才甘愿花费五天五夜的时间。首先我想到的是北宋词人李之仪的《卜算子·我住长江头》,他是苏轼的门徒。出涪陵、万县之后,船航至奉节,林甫曾在此居留二年,写下《秋兴八首》等约四五首诗。随后是白帝城,又不由想起李白的名诗《早发白帝城》:“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。”江陵就是现在湖北的宜昌,两地之间涵盖了三峡。这首诗是李白在流放途中忽闻自己遇赦,掉头东行而性情大好时所作。此外,那座著名的神女峰与舒婷的同名诗歌也被船上的播音员特别提及并朗诵。

遗憾的是,因为这些名诗的存在,淡化了我的创作冲动,旅途中没有写出任何诗篇。好在长江上没有大风大浪,船上每天晚上还有门票低廉的舞会可以消磨时光。值得一提的是,多年以后,我与舒婷一同参加了广州的珠江诗歌节,其时她早已放弃写诗而改写散文,且有一顶福建省作协副主席的官帽,那次她的评论家先生同行,毕竟舒婷的诗名无人可比,我在随后为《南方都市报》撰写的约稿中做了调侃,误用了“借光”一词,没想到不久收到她先生的来信。这是我犯下的第一个错误,第二个错误是当众指出真爱咖啡的人是不加牛奶的,正当酒店服务生被诗人多多接连批评之时。

从成都返回杭州以后,已是深秋,我忽然发现,莫扎特逝世200周年临近了,于是突发奇想,为这位伟大的奥地利音乐家举办一个音乐酒会。我联系了十位朋友作为共同的邀请人,每人出一百元钱,名字同印在请帖上,然后联系了杭州文艺大厦,他们免费提供场地和钢琴等。接着,在朋友的引荐下,我从浙江歌舞团和杭州师范大学音乐系请来一位女高音和一位钢琴家,演唱、演奏了莫扎特的歌剧和钢琴曲,并邀来一位电台主持人主持。是夜,来了一百多位爱好音乐的客人,大多数是杭州文艺界人士,我在开幕式上做了简短扼要的发言。我记得十年以后,仍有当年的来宾在《钱江晚报》撰文回忆那个夜晚。而我本人也在十年之后,探访了莫扎特的故乡萨尔茨堡。

时间之书又翻过一页,来到1992年夏天,我乘火车去了厦门。那是我第78次旅行,手绘地图已移到第二个笔记本上了。其实,早在1990年夏天,我便去过福州,由于到桂林或广州的铁路线不经过,那也是我第一次来到福建。在福州,除了见诗友以外,我还造访了小说家北村,并在他家里见到上海批评家朱大可。多年以后,朱教授两次邀我到沪上参加诗歌研讨会。那时北村尚未写出《施洗的河》,也未成为基督徒,离开出版那部为他带来声望的小说《周渔的喊叫》尚有十年的时光,后者曾被改编成电影《周渔的火车》。尽管这部电影的男女主演巩俐和孙红雷传出绯闻,却成绩平平。

福建旧称闽,先秦古籍《山海经》里提及:闽在海中。可见那时福建是蛮族之地。在唐宋之间的吴越国时期,福州、苏州和浙江同在其中。沿浙赣线进入江西之后,在鹰潭拐向南方,便进入了武夷山所在的南平市,那里有个县级市叫建瓯,古称建州。可见福建是以北部两州命名的,就如同安徽是南部安庆和徽州的合称一样。过南平以后,继续向东南,穿越宁德的一小部分,即可抵达福州。而如果转向西南,再经过三明、龙岩和漳州的地盘,可到达厦门。比较而言,厦门比福州更具吸引力,就如同青岛比济南、大连比沈阳更具吸引力,这三座非省会城市均有着迷人的海滩。不仅如此,厦门还拥有综合性重点大学厦大,那是青岛或大连未具备的,因而更具人文气质。厦门还拥有鼓浪屿,一座闻名遐迩的音乐之岛。

我去厦门是因为事先接到诗人张小云的邀请,在那本同济大学出版的红皮书诗集里,厦门只有两位诗人入选,一位是舒婷,另一位便是张小云。他是诗人中较早经商者,有一套新近装修完成的新房子。小云写信欢迎我去,于是我就成了这套新房第一个住客。那会儿除从未见过面的小云,我在那座城市只有两位熟人,一位是山大校友,在厦大经济系任教,另一位是杭大校友,在一家五星级酒店工作。从某种意义上讲,漫长的暑假我只想找个地方走走,最好有从未去过的地方。环顾四周,最近的名城也就是厦门了。

除了与小云和校友会面,吃当地的海鲜,去鼓浪屿游泳,我把更多的时间留给厦大校园。厦门大学由陈嘉庚先生创办于1921年,且从未更改过校名,这一点非常难得。厦大靠着南普陀寺,另一邊是大海,有柔软的沙滩,近年常被网友评为中国最美校园。不太为人所知的是,校内还有一个幽静的湖泊,叫芙蓉湖。有一天,我在校友的陪同下,来到湖边,我们租了一艘小船,开始划起桨来。后来我们见岸边长椅上有位看书的姑娘,便驶近她邀其上船。当天我写了一首诗《芙蓉湖》,成为厦门之行的纪念。

芙蓉湖

一次我驾舟在芙蓉湖上

一位少女在岸边沉入遐思

她夏装的扣眼里闪烁着微光

我驶近她,向她发出邀请

她惊讶,继而露出了笑容

暮色来到我们中间,缩短了

万物的距离,一颗隐微的痣

比书籍亲近,比星辰遥远

多年以后我重返厦门,特意在雨中重访了芙蓉湖,那里已没有小船可以出租,却在湖边新立了一座数学家陈景润的大理石纪念碑,旁边还立着他的全身塑像。

归途我选择海路,从厦门港乘船去温州,那也是我来厦门的动因之一。在台湾海峡上航行,有一种神秘感油然而生。至于我抵达海峡对岸的那座岛屿,要等到1996年圣诞前夕,我应邀参加台湾数学年会,并做客台湾大学。会后我拜访了做远洋船长的舅舅,他给我的童年带来许多遐想,我在文昌街舅舅家里住了一个星期,那对我们都很难忘,我还曾乘火车沿东海岸旅行。至于福州(还有泉州),我对它的深入了解,要等到新世纪的两次旅行,我造访了鼓楼区的三坊七巷、台江区(从前)商贾云集的上下杭和仓山区的旧领事馆。福州府是古代出进士第二多的(仅次于苏州府),北宋水利专家刘彝率先提出“读万卷书,行万里路”,晚近福州又成为我国最早的通商口岸之一。

1992年秋天,杭大举行了教工足球赛,共有10支代表队报名,其中实力最强的三支队伍是体育系、公共体育教研室和机关。数学系组成了一支队伍,但没被看好。此前,在校教工篮球赛中我作为系队主力并已亮过相,加上我在足球强省山东受过熏陶,自然又被招入系队,充任左前锋。并非我左脚强于右脚,而是右前锋闻继威(时任团委书记)不喜欢用左脚。这并非我第一次参加南方的足球赛,早在学生时代,有一年夏天回家省亲,就被黄岩利民皮鞋厂队招致麾下。有一天,我们还被一辆军车接到路桥机场,与部队战士们比赛,结果1:4失利,我打进挽回面子的那个球。

比赛先分成两个小组,我们不幸与公体、机关分到一组。大家都以为我们出线无望,没想到战绩还不错,尤其是关键的一场,我们居然2:0击败了机关。虽说我的足球基本技能一般,但却善于捕捉和利用机会,那两个进球均由我包办,一粒头球、一粒远射。结果我们以小组第二出线,第一是公体队。半决赛我们遇到了体育系,包括校学生队主教练和后来成为浙江省体育职业技术学院院长的李建设均在其中。比赛结果2:2平,本人也有一球贡献,罚点球决胜负我们才告负。最后,数学系获得了季军,我以五场比赛进七球荣膺“金靴奖”。没想到那次足球赛成了绝唱,后来的新浙江大学再也没有举办过类似的比赛。

那两场关键比赛都有一名忠实观众,就是后来成为我妻子的俐,她的亮相对我是个激励。后来她承认,我们相识在大学舞池,她却是在看球时爱上我的。次年夏天我们去了舟山群岛,游历了三座岛屿——舟山、普陀山和岱山。那不是我第一次去舟山,大学毕业那年暑假,我便独自一人到过沈家门和普陀山。那时普陀还是一个县治,我对小镇沈家门和那里的海鲜颇有印象,让我想起外婆老家南田岛对岸的石浦镇。1990年春天,我陪扬州四姨去过象山,就是从石浦坐船到南田的,那也是我幼时随母亲探访外婆之后的重游。

值得一提的是,“普陀”两字语出佛教经典《华严经》,此书乃佛陀释迦牟尼成佛以后,借普贤、文殊诸大菩萨,显示其因行果德如杂华庄严、广大圆满、无尽无碍妙旨的典籍,东晋(420)时便有了汉译本。“普陀”在梵文里的意思是“好一朵美麗的小白花”。有意思的是,此书的翻译出版地点就在扬州,而那首脍炙人口的扬州民歌《茉莉花》首句也是“好一朵美丽的茉莉花”。茉莉花是白色的,这不能说只是一种巧合。同样值得一提的是,在西子湖畔孤山西侧的西泠印社,有一座隐秘的华严经塔是最高建筑。

因为已经到过普陀山和沈家门,我们临时添加了岱山之旅。那会儿,从普陀山有定期客船去岱山,从那里可直接返回定海。岱山又称东海蓬莱,据说当年替秦始皇寻找长生不老药的徐福来过此地,岛上有徐福公祠。至于为何泰山的别称也叫岱山,就不得而知了。岱山是浙江第三大岛,仅次于舟山本岛和台州的玉环岛,后两座岛屿如今均有跨海大桥相接。普陀山早已人满为患,而岱山尚鲜有人问津,甚至不及北部更偏远的嵊泗列岛,那里因为离上海近也成为旅游热点。不过到了2021年年底,舟(山)岱(山)大桥也通车了。

多年以后,我写下一篇随笔《神秘的岛屿》,讲我去过的十座岛屿,其中有香港和台湾。鸦片战争结束以后,英国人原本是想租借舟山群岛的,被清政府拒绝以后才要了香港。另外八座岛屿分别是欧洲的克里特、威尼斯、不列颠和西兰,美洲的曼哈顿、蒙特利尔和古巴,以及日本的本州。后来,我还造访过不少岛屿,包括海南、九州、爪哇、加里曼丹、新加坡、西西里、马耳他、爱尔兰、新西兰(澳大利亚算次大陆)等岛屿。岛屿因为被蓝色的大海环绕而诱使人想入非非,遗憾的是,中国东海的海水并非蓝色。

这篇随笔的最后提到,就其相对狭小的面积而言,岛屿的重要性远胜过大陆,我并列举了三座岛屿,克里特——欧洲文明的发祥地,不列颠——对世界文明贡献最大的民族所在地,曼哈顿——容纳了当今最多的财富。那年秋天,我还写下了两组长诗《降示》和《幽居之歌》。前者是我阅读《古兰经》获得的灵感,在一天之内一气呵成;后者是我对独身生活的一个总结和告别。除了第一本英文版诗集以外,《幽居之歌》也成为我的土耳其文版诗集的名字。只是“幽”字很难翻译,英译者译成了Song of the Quiet Life。

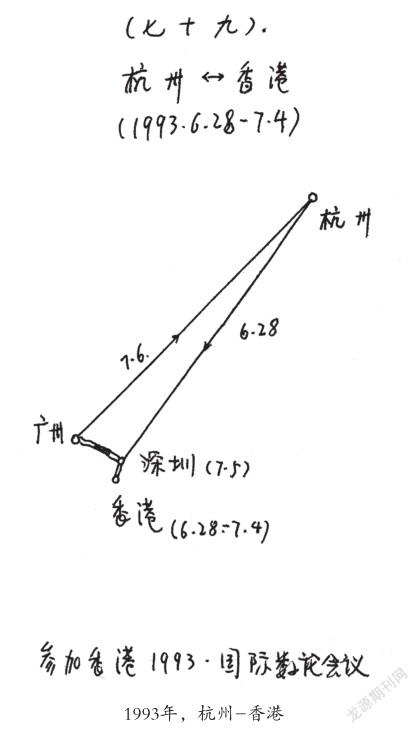

1993年夏天,我的第81次旅行,也是第一次香港游。那次我是去香港大学参加一个国际数论会议,这一点得益于潘师的推荐。那时香港尚未回归祖国,故需要办理英国签证。我通过浙江省外办办理,按理浙江属于英国驻上海总领馆管辖范围,但香港的情况特殊,需要把护照和其他材料递交到北京的大不列颠及北爱尔兰王国驻华大使馆,而且要获得香港总督府和英国外交部的双重批准。最后,在会议开幕前一天才接到通知,说我的签证已好,让外办驻京办派人去取。外办方面自然不会照办,而是通知我们学校,校方建议我自个去北京领取,再从那里直飞香港。

那时从内地飞香港的机票很贵,比飞深圳要高出一倍半,更何况要绕道北京,而失去这次机会又非常可惜。好在最后时刻我灵机一动,电话联系了北京同行朝华兄,请他到英国大使馆帮忙代取(为此我把加盖学校公章的委托书传真给了他)。翌日朝华从北京飞深圳,我买了比他稍早抵达的航班。那是我成都之行后第一次坐飞机,依然是国内航班。那时候内地还没有快递公司,真是多亏了朝华兄,我在深圳机场迎客处,等来了北京的同仁们。记得那天我还看见搭乘同一架航班的央视当红主持人倪萍,她先于其他乘客下了飞机,应该是乘坐公务舱。上一次我见到她是济南,她在山东艺术学院念书,来我们山大演出话剧。

那次数论会议除了中国香港、台湾和内地的数论学家以外,还有一些英、美等国的同行参加。让我惊讶的是,居然有一位来自文莱苏丹国,这让我第一次知道还有这样一个国度,与东马来西亚的两个州和印尼的五个省同在世界第三大岛加里曼丹。其实,文莱就在南海的最南端,与香港隔海相望。直到2020年春节,我终于有幸抵达文莱首都斯里巴加湾,那是在一个世事纷乱时期的开始。那次参会的美国同行中,最负盛名的要数挪威裔的赛尔贝格,其时他已从普林斯顿高等研究院退休。赛尔贝格因为用初等方法再次证明素数定理,以及其他方面的工作,1949年获得了“菲尔兹奖”。这位大师没有任何架子,乐意与我们年轻人交谈并合影。

那会儿香港受英国的殖民統治已有近150年的历史,是一座人口稠密的大都会,高楼林立,商业发达,却同时道路畅通,尤以维多利亚港两岸的景色最为迷人。而当乌云飘来,天色幽暗,又仿佛梦境一般。记得新千年来临之际,《美国国家地理》杂志曾评选出一生最值得一游的十座名城,香港是亚洲仅有的两座城市之一,另一处是中东的圣城耶路撒冷。

那次旅行让我第一次有了护照和签证,第一次进出海关。其实,四年前我本有机会去英国访问的,却因为一件如今看来微不足道的事情错失了。那以后的每一年也都有机会,毕竟我是最早来到杭州工作的博士学位获得者之一,英语口语又没有任何问题。假如那时出国,我可能会像其他人一样,选择在国外再读一个博士,然后争取留下来。那样的话,我的文学梦可能就要搁置一旁了,每逢假期可能想着回国探亲,而不会去其他国度游历了。

在香港,我还第一次乘坐了地铁,感觉真不错。虽说1863年伦敦就有地铁了,香港却直到1979年才开通,这可能与地形有关。一件有趣的事情发生了,参加会议的同行中有武汉大学的同龄人Z博士,他觉得来到资本主义的地盘不容易,一定要眼见为实。虽然会议日程很紧凑,他仍挤出时间去赌场和红灯区体验一番。多年以后,我在普林斯顿又听张寿武教授说起Z博士的逸事,原来他到美国后又成了计算机专家。那次我抽空去看望了表哥,他是台湾舅舅的长子。“文革”结束后,借着海外关系,表哥辞去故乡南田岛的小学教师职务,只身来到香港,从街头摆地摊做起,后来把太太和孩子们都接来了。他还在市区买了好几套公寓,让每个孩子都上了大学。表哥领我看了他的生意,是街边民居的通街楼梯,从内地进来的小商品摆满了两侧的墙壁。

会议期间,从英国传来令人吃惊的消息,普林斯顿高研院的英国数学家安德鲁·怀尔斯在母校剑桥大学宣布,证明了举世闻名的费马大定理,那是一项有着350多年历史的数学悬案。虽然不久以后,有人指出证明中的一个漏洞,但经过怀尔斯本人和其他同行的努力,这个漏洞在两年后得以修补。这项工作被认为是20世纪的数学成就,超龄的怀尔斯也获得了迄今唯一的“菲尔兹特别奖”。其实那时,所有与会同行,包括怀尔斯的同事和前辈赛尔贝格也读不懂他的论文。幸运的是,多年以后,借助本人提出的加乘方程思想,我和两位研究生将费马大定理做了全新的推广。在英文维基百科的“费马大定理”这一最引人瞩目的数学条目的参考文献里,也因此首次出现了中国人的身影。

归途我没有从香港或深圳乘飞机,而是坐火车经深圳去了广州,在深广两地各逗留了一天后再飞回杭州。虽说香港回归以后,我曾数次做客香港科技大学、香港浸会大学和香港城市大学,有两次逗留超过半个月,另有两次是去参加香港文学节和公众演讲,还有几次是途经,包括去我国台湾、印尼、印度和孟加拉国的旅途中。可是,仍以第一次印象最深。那年夏天结束后,我将飞越浩瀚的太平洋,前往美国西海岸的加利福尼亚,进行为时一年的学术交流。那是一次迟来的远行,她将揭开我生命中崭新的一页。没想到的是,之后的30年里,我会一次又一次踏上异国的土地,同时也遍游中国每个省市,我的手绘旅行地图集也将一本又一本地画满。而每次旅行结束,我都会回到西子湖畔。

责任编辑 许泽红