中国古代军马场分布的时空特质

石春霞 关丙胜

(新疆师范大学,新疆 乌鲁木齐 830017)

在古代,军马承担战斗、运输等任务,不仅关乎国家的军事实力,也关系着国家的边疆安全,《后汉书·马援列传》中记载“马者,甲兵之本,国之大用。安宁则以别尊卑之序, 有变则以济远近之难”[1],因此,历朝统治者十分重视军马的牧养,围绕军马的牧养、使用、采办等形成一套相对完善的马政制度①。中华人民共和国成立后亦借鉴古代王朝的经验,先后在东北、西北设立军马场,专门为军队繁育军马。依此,分析中国古代军马场的设置、分布范围,对我们理解当代军马场在国家发展中的作用变化意义深远。

对现有军马场的研究,历史学关注较多,大多数在马政框架下进行。 谢成侠的《中国养马史》可以视为综合性研究,书中概括性的介绍了各朝代的马场分布[2]。 聚焦于各朝代的马政或马厂发展成果颇多,其中,马政与国家安全之间的关系颇受关注,李洪波、何平立认为马政的措施与边疆形势息息相关[3],战马供给直接影响军力和国力的强弱[4];关于军马来源的研究,龚留柱认为秦与西汉马匹的主要来源是牧养和生产,东汉则转向购买、虏获[5];史继刚认为宋代马政总体上战马不足,骑兵落后[6];“市马”是北宋军马来源的主要途径[7]。 关于马匹贸易的研究,有学者侧重分析宋代官营茶马贸易发展及其原因[8];有学者侧重分析马匹贸易的作用和功能,白振声和姚继荣认为马匹贸易有利于民族团结和睦[9],客观上也促进西北地区区域间的经济联系[10]。 关于军马场分布的研究,余华青认为秦汉牧师苑的发展对秦畜牧业发展产生重要作用[11];韩茂莉则认为唐宋两代草场地理分布差异形成及演变,既是人类活动与自然环境的关系反映,也与当时社会的政治经济关系有密切的关系[12]。

综上, 前人研究主要聚焦于马政与国家安全、军马来源、马匹贸易等方面,对负责牧养军马的军马场关注较少,且多以畜牧业或自然生态视角分析,对于中国古代历朝军马场的分布缺乏整体性关照。因此,本文旨在对自秦汉以来历朝军马场的设置与分布范围进行历史梳理,运用人类学的相关理论对中国古代军马场的空间、时间分布所呈现的特征进行分析,以便管窥中国统一多民族国家形成历史进程中的一些面相。

一、中国古代军马场的历史演变

自先秦时期开始,马在国家的发展中发挥着重要的作用,随着战争的增多,马匹养殖开始受到统治者的重视。 春秋时期,“各诸侯国多设置有掌管车马的太仆和专门的养马官,如郑有马师,楚有监马和宫厩尹等。 ”[13]本文所指的军马场,主要是指各朝代的国有牧马场所,在这里,本文主要梳理秦统一后各朝代军马场的分布情况。

(一)秦汉时期

秦汉时期,牧师苑主要是为国家牧养军马的大型牧场。《通典·职官七》:“秦汉边郡置六牧师令”[14],汉承秦制,牧师苑规模最大且直接为西汉王朝军队提供战马。 据《汉旧仪》云:西汉“太仆牧师诸苑三十六所,分布北边、西边。 以郎为苑监,官奴脾三万人。分养马三十万头,择取教习给六厩,牛羊无数,以给牺牲。”[15]三十六牧苑分布地区大约相当于今天的甘肃、宁夏、陕西北部和内蒙古南部一隅地区,当时这里大部分地区都属于凉州境内,包括并州的一小部分区域。 《汉书·地理志下》云:“自武威以西,本匈奴昆邪王、休屠王地,武帝时攘之,初置四郡,以通西域,鬲绝南羌、匈奴。 ……习俗颇殊,地广民稀,水草宜畜牧,[故]凉州之畜为天下饶。 ”[16]可见,当时凉州地区养马业颇为繁荣。 至于三十六苑的名称和设地,仅《汉书·地理志》记载:北地郡灵川县(今宁夏银川市邻近)有河奇苑、号菲苑;归德县(今甘肃省庆阳县附近)有堵苑、白马苑;郁郅县(今庆阳县)有牧师苑官;西河郡鸿门县(今陕西省神木县境)有天封苑等。 后有学者结合新出土的居延汉简、悬泉汉简,认为三十六苑中今应有十一苑,北地、上郡、西河、安定、汉阳、金城、张掖、敦煌八郡都设有牧师苑[17]。

到东汉,西北边郡仅留有汉阳流马苑,“旧有六厩,皆六百石令,中兴省约,但置一厩。 后置左骏令、厩,别主乘舆御马,后或并省。 又有牧师苑,皆令官,主养马,分在河西六郡界中,中兴皆省,唯汉阳有流马苑,但以羽林郎监领。”[18]为弥补军马不足,永初六年,诏令“越隽置长利、高望、始昌三苑,又令益州郡置万岁苑、犍为郡置汉平苑”,越隽及犍在今四川省乐山及西昌地区境内,益州郡在今昆明一带。

秦汉时期在西北边郡游牧地区设立的牧师苑,开创了国家大规模专业生产的先例,也为以后历朝的军马发展奠定了基础。

(二)唐宋时期

隋统一南北后,“陇右牧,置总监、副监、丞,以统诸牧。 其骅骝牧及二十四军马牧,每牧置仪同及尉、大都督、帅都督等员。驴骡牧,置帅都督及尉。原州驼牛牧,置尉。苑川十二马牧。每牧置大都督及尉各一人,帅都督二人。”[19]唐沿袭隋制,监牧是主要养马场所,生产的马匹主要供应皇室、邮驿以及文化交通,《新唐书》说“马者,兵之用也,监牧,所以蕃马也”[20]。北宋群牧使欧阳修对唐代牧场的范围概括为“唐之牧地,西起陇右(今甘肃陇西)、金城(今兰州市)、平凉(今甘肃平凉县)、天水(今甘肃天水市),外暨河曲之野(此指河西九曲,即今甘肃夏河县南及青海省东北部),内则岐(今陕西岐山县)、邲(今陕西彬县)、泾(今甘肃泾川县)、宁(今甘肃宁县),东接银(今陕西米脂县)、夏(今内蒙白城子),又东至于楼烦(今山西岚县)。 ”②由于唐初牧马业迅速发展,地域广大,出现群牧使、监牧使官职,导致太仆的权力逐渐分散, 但也意味着牧马业专业化发展。“安史之乱”后,河西、陇右地区被吐蕃及回纥侵占,唐朝失去了陇右、岐阳等优良的牧场。

北宋的官营牧业称为牧监,相比唐,北宋丧失了西北部、 北部地区大多数适宜养马的天然牧场,除有一监在今天的陕西境内外,其余的牧监基本在河北、河南省境内,主要局限于黄河沿岸及中原地区,而宋朝在南方的监牧地,所产马匹基本不符合军马标准。

凡畜马处有两院,曰左、右骐骥;四监,曰天驷左右第一、第二;二坊,曰左右天厩,皆在京师。 在外有十四监:大名(今河北省大名县)、广平(今河北省永年县)、淇水(今河南省汲县)并分第一第二,洛阳(今河南省洛阳市)、原武(今河南监郑县)、沙苑(今陕西省大荔县)、安阳(今河北省临漳县)、镇宁(今河南省清丰县)、安国(今河北省邢台县)、淳泽(今河南省中牟县)、单镇(今河南省许昌县)。 又有牧养上下监,以养疗京城诸坊、监病马。[21]

又泉、福州、兴化军亦有洲屿马,皆低弱不被甲,唯以本道厢军及江浙诸处铺马。 福州四牧曰永峭、龙湖、沥崎、海澶,泉州二牧曰湄州、烈屿,兴化军二牧曰东越、候屿。 旧十一牧,大中祥符二年,废湄州、烈屿、南匿牧,每牧置群头牧户以主之。 每岁孳育,本县籍其数,以使臣一人提点。[22]

宋仁宗时期,牧监废兴无常,开始衰落,所需军马开始主要依靠市马③, 北宋市马的地方主要分布于河东、陕西、川峡三路;南迁后,市马地区受到限制,如秦马仅限于甘肃省南部一隅,川马主要来自四川,广马主要来自两广、云南、贵州。

(三)元明清时期

元承前朝辽、金、宋故规,群牧之制十分兴盛,牧地分布非常广阔。 元人陈思谦在上奏中也提及,“方今西越流沙,北际沙漠,东及辽海,地气高寒,水草甘美,无非牧养之地”[23]。

“凡御位下、正宫位下、随朝诸色目人员,甘肃、土番、耽罗、云南、占城、芦州、河西、亦奚卜薛、和林、斡难、怯鲁连、阿刺忽马乞、哈刺木连、亦乞里思、亦思浑察、成海、阿察脱不罕、折连怯呆儿等处草地,内及江南、腹里诸处,应有系官孽生马、牛、驼、骡、羊点数之处,一十四道牧地”[24]。

元代十四道牧地中,七道位于蒙古草原地区,一道位于西北地区,三道位于大都周围,一道位于中原地区,两道位于边境地区。 位于西北地区的牧地,辖境相当今甘肃省张掖、高台、肃南、临泽、民乐与青海省祁连等地。

明时设置监苑,相当于国家规模的军牧场,属于位于九边地区的行太仆寺和苑马寺系统。 九边是明朝防御蒙古诸部和西北、东北少数民族侵扰势力的过程中形成的边防区域概念, 自洪武时期奠定,永乐时期逐步建构,弘治至正德年间全面形成。 自东向西:辽东镇、蓟州镇、宣府镇、大同镇、偏关镇、延绥镇、宁夏镇、固原镇、甘肃镇[25]。自洪武三十年即在辽东、北平、山西、陕西、甘肃设立五个行太仆寺掌管各边卫所兵士牧养的军马,“太祖既设草场于大江南北,復定北边牧地:自东胜以西至宁夏、河西、察罕脑儿,以东至大同、宣府、开平,又东南至大宁、辽东,抵鸭绿江又北千里,而南至各卫分守地,又自雁门关西抵黄河外,东历紫荆、居庸、古北抵山海卫,荒间平野,非军民屯种者,听诸王附马以至近边军民樵採牧放,在边藩府不得自占。 ”[26]可见,明朝牧马草场主要集中在西起河套、宁夏和河西走廊,冬至辽东、鸭绿江的北部边地长城沿线。 自永乐四年开始,陆续在陕西、甘肃、北京、辽东设立四个苑马寺掌管各监、苑牧军牧养的马匹,其中在西北设立的二寺十二监四十八苑,地跨陕、甘、宁、青四省。

清朝官牧场主要分为中央和地方两个体系,太仆寺牧场和上驷院牧场属于中央牧场, 八旗牧场和绿营牧场属于地方开办的军牧场。 由朝廷开办的太仆寺牧场, 所辖牧场位于张家口外的两翼牧场, 由内务府开办的上驷院场主管大凌河牧场、 达里冈崖牧场和商都达布逊诺尔牧场; 八旗牧场则位于京城周边和八旗驻防所在地; 绿营牧场时间较晚,不仅包括西北的甘州、凉州、西宁、肃州,也包括新疆的乌鲁木齐、巴里坤、吉木萨、古城、伊犁等地。 因此,清朝官牧场的范围:东起东北之商都、大凌河、察哈尔,西至西北之西宁、甘、凉、肃、巴里坤、乌鲁木齐以至于伊犁地区,气候干爽,水草丰美,适合于马匹放养孳生,皇家及旗营各牧场均位于这一区域。 尤以皇家大凌河牧场、察哈尔八旗左右翼牧场、甘肃提标牧场、巴里坤镇标牧场的规模最大[27]。

需要指出的是,历史上处于混乱分裂时期的军马场设置和分布在文献中鲜有提及, 有种观点认为, 魏晋南北朝时期北方的游牧部族南下造成北方的养马业比南方发达, 而且政治中心在北方的帝国,要比南方的强盛很多[28]。纵观秦汉以来军马场的设置、分布范围,虽然各朝代因疆域范围、政权设置导致分布范围有所差异, 但总体上可以总结为: 秦汉时期为古代军马场的形成与发展时期, 唐前期达到一次高峰时期, 自唐后期至宋趋于衰落; 及至元明清, 相对明而言, 在元和清时期, 作为由草原游牧民族建立的政权, 军马事业形成了两个小高峰, 尤其是清朝军马事业的发展,为中国近代军马事业的发展奠定了基础。

二、内边疆性:中国古代军马场的空间分布特质

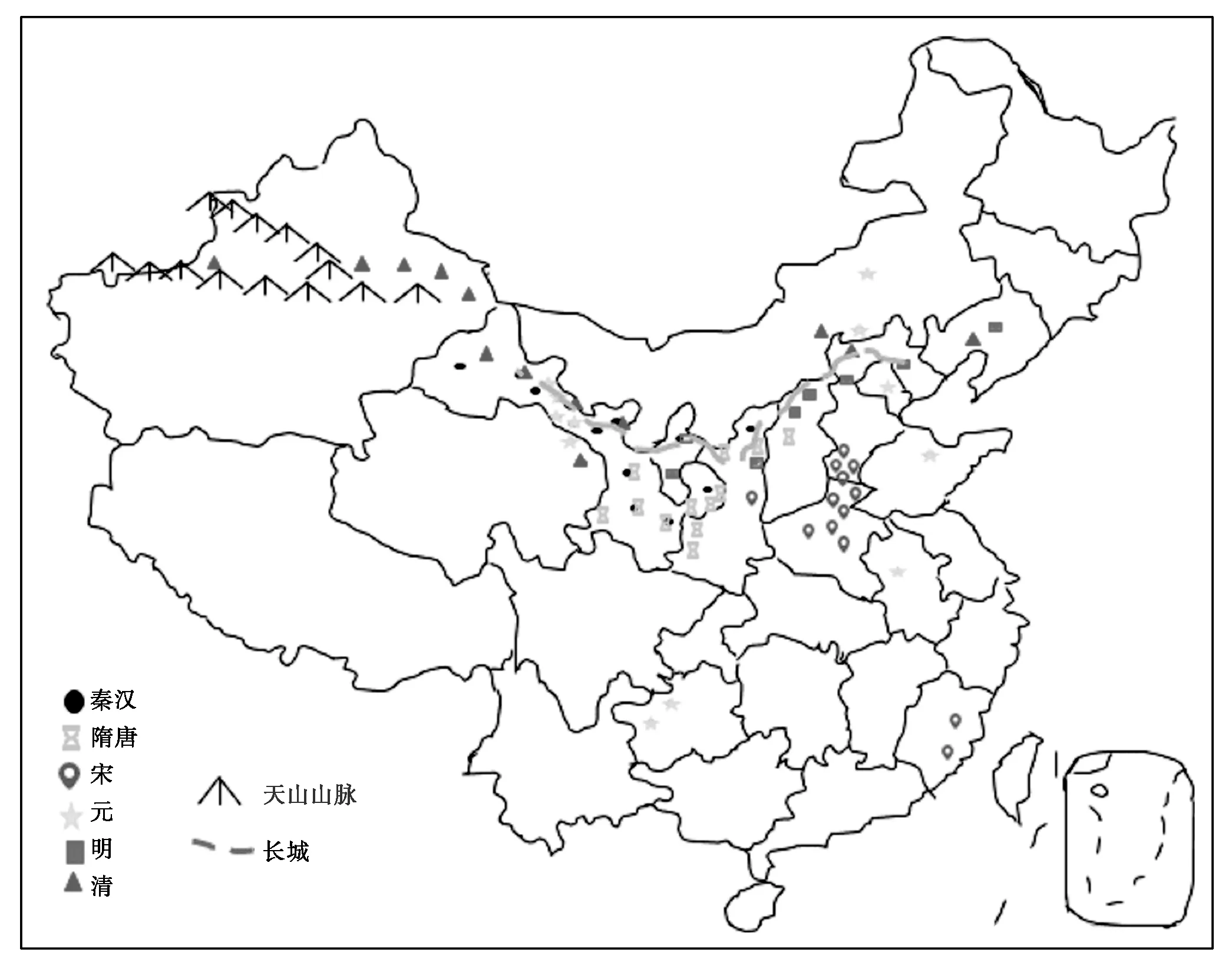

在古代, 历朝统治者十分重视军马事业的发展,军马场的分布范围,体现为国家统治的力量,换句话说,军马场分布可以说是国家力量在地域上的体现。 如下图所示,除元代辽阔的牧地范围外,中国古代的军马场分布区域相对比较集中,其中北方和西北居多,并且随着朝代更替,统治疆域变动,由中原推进到西北、北部,包括西北地区的绿洲或半绿洲社会,内蒙古草原的边缘地带,从而呈现一定的“边疆”特质。

“边疆”一词最基本的含义,应该是指边境线、国界,或贴近国界线两侧的沿边地带,与英文里的border 或borderland 意思类似。 英文里还有一个词frontier,意思是两国之间的边界,或“紧靠尚未开发地区的发达地区边沿”[29]。

拉铁摩尔对frontier 一词加入新的含义, 他指出:长城沿线的蒙古阿拉善、鄂尔多斯和新疆天山、阿尔泰山联系起来, 就是中国内陆边疆的天然屏障,“以上所说诸区,地理上并无截然的界线,乃系犬牙交错之地,……上述诸地带,有一种地理上的协调:即一区有变动,其它地区都受其影响。”[30]这条宽幅极大的边疆地带,位于最近一千年来传统汉语地区的外围,从它的东北经由北方和西北,向南一直伸延到云南涉藏地区。 在这里,拉铁摩尔指出沿“长城—天山”完整的过渡带,长城及其邻近地区的“边缘地带”视为内边疆地区,而蒙古草原游牧地区则视为外边疆地区。 日本学者松田寿男将“长城—天山”作为一个整体的分析单位,他认为,“天山半岛”的东部与蒙古高原和中原之间横亘着寸草不生的大沙漠,它与万里长城的功能类似,发挥了隔离游牧和农耕两种生活的作用。 虽然万里长城是人工产物,天山是自然山岭,但天山山脉可以看作是万里长城的延长线[31]。 军马场的整体分布基本上处于“长城—天山”这一过渡地带,呈现出“内边疆”特征。

中国古代的军马场的空间分布呈现出 “内边疆”的特质,表面上是国家力量的体现,其实质则是由长城——天山过渡地带的自然生态特征、古代中原政权的内边疆区域动态变化和来自不同方向的边疆威胁三方面的因素相互交织、相互影响而促成的。

(一)内边疆地区的自然生态特征

从地形地势上看,“长城—天山”过渡地带,长城始于鸭绿江边的山地丘陵,跨越辽河平原,沿努鲁尔虎山、医巫闾山,连接京津冀北部的燕山山地、阴山余脉,西经内蒙古高原南缘,斜跨黄土高原北部,抵宁夏贺兰山和甘肃的黄河之滨,过黄河后经过河西走廊的荒漠和绿洲边缘, 止于戈壁滩上的嘉峪关[32]。东南部以平原、丘陵为主,除黄土高原地势较高外,大部分海拔为200 米以下的平原和500 米以下的丘陵,地形平坦、开阔,耕地集中连片;北部自西向东有阿拉善高原、 内蒙古高原和大兴安岭山地,海拔大部分在1000 米以上, 是我国天然草场面积最大、分布最集中的地区[33]。

图1 秦汉至清代中国军马场分布示意图

天山横亘于新疆中部,呈东西走向,在中国境内为1700 公里,西起乌恰县克孜河谷,东至哈密星星峡。 地势东高西低,多冰川,天山最高峰为在阿克苏地区境内的托木尔峰,海拔7443.8 米。 整个山系由北往南分别称为北天山、中天山和南天山,犹如三道“分水坝”与北部的阿尔泰山,南部的昆仑山—阿尔金山将天山地理空间分为两个相对闭塞的部分:南边是塔里木盆地,北边是准噶尔盆地,并在盆地中间夹杂着塔克拉玛干沙漠和古尔班通古特沙漠。 “天山山脉不仅区分南北两种环境的一条边界线,而且山地本身就兼有两种地理情况,成为两种地理情况交会的地带。 也就是说,这座广大的山脉,混合有北部草原和南部绿洲的双重色彩,应当把它看作是呈现所谓中间色彩的界线”[34]。沙漠、戈壁、绿洲、草原构成天山沿线的独有景观,呈现出“过渡地带”的特性。

从气候分区上看,鲁西奇认为,中国西高东低、面向大洋逐级下降的地形特点,来自东南方向的暖湿气流对各地区气候、植被、土壤和水文影响不同,形成了东部季风区、西北干旱半干旱区、青藏高寒区三大自然地理区[35]。 长城地带除了东西两端分别位于半湿润地区和半干旱地区外,其余大部分段落处在半湿润气候向半干旱气候的过渡区,此区域内水热条件优于北方,但不如南方传统的农耕区,[36]赵哈林认为我国北方农牧交错带主要分布于降水量300—450mm, 干燥度1—2 的内蒙古高原南缘和长城沿线[37],因此,沿长城一线地带便形成有农有牧、时农时牧的景象。 ”根据拉铁摩尔的观点,“天山北麓地区及南准噶尔区,位于阿尔泰山、天山之间,形成游牧民族与天山南麓民族的过渡地带”[38]。 依此,“长城—天山”过渡地带是一个横跨蒙古高原、河西走廊、天山山脉的地理单元,此区域基本属于西北干旱半干旱区, 由大兴安岭向西南方向延伸的阴山、天山以南地区为北温带范围,在古代气候相对温暖,水资源丰富,是水草极其茂盛的地方,成为亦农亦牧区,大兴安岭与太行山结合部向西延伸的阴山、天山以北地区则属于北寒带,气候相对严寒,不宜发展农业。

基于“长城—天山”过渡地带所处的自然生态条件,长城内是农区,外是草原和次绿洲,天山内是沙漠绿洲,外则是草原绿洲。 拉铁摩尔认为,“沙漠绿洲适宜农耕,当技术上的条件具备时,就发展成为灌溉农业;而草原绿洲的历史则徘徊在各种可能发展形态之间。 ”[39]因此,考虑到马匹本身喜凉且牧养质量要求高的标准, 位于农牧交错带内的 “长城—天山”过渡带成为历朝争相牧养军马的理想区域。 值得注意的是,西南方盛产良马,这是因为农牧分界线向青藏高原方向的延伸,经川青边界到川西高原一直到云南梅里雪山。 在这一线以西是典型的高山牧场,自古就是良好的天然草原,是游牧区,在这一线以北,以东是著名的河西走廊和黄土高原及山地丘陵的农业区。

作为 “长城—天山” 过渡地带的重要组成部分——河西走廊地区④,南与青藏高原毗连,北与蒙古高原接壤,东与黄土高原邻境,西与塔里木盆地交界。 不仅是古代各民族交往的十字路口,丝绸之路的主动脉,而且是屏蔽关陇经营西域的重要基地。走廊内的水资源主要源于南部的祁连山脉,有石羊河、黑河和疏勒河三大水系,皆为内陆河;南部祁连山区属于青藏高原高寒气候,其他大部分地区属于温带或暖温带大陆性干旱性气候, 冬季寒冷漫长,夏季炎热短暂,干旱缺水,因此走廊内呈现出畜牧业、绿洲农业并存的局面。 由于在生态环境、经济方式上的过渡性,西北地区实际上是汉民族、北方民族中间的过渡地带,相应是中国古代中原王朝统治的薄弱地区,成为北方民族南下中原地区的跳板[40]。至今在河西走廊的中段还存在着拥有两千多年历史的皇家马场——山丹军马场。 据《五凉志·沿革》记载:汉阳大草滩即指古之大马营城堡,西至民乐永固堡,南屏祁连,北据胭脂(即焉支山),大马营草滩正处祁连、胭脂两山间。

史书记载,河西“为月氏国地,后为匈奴所据”[41],汉初匈奴势力强盛而汉朝较弱, 西汉与匈奴和亲,开放关市,改良马种,在边郡设立牧师苑,发展养马事业。 可见,直到西汉初年,此地乃为匈奴浑邪王、休屠王的牧地,非农耕区。 汉武帝时期,“为断匈奴右臂”,从元光二年(前133 年)到元狩四年(前119年)间,西汉王朝对匈奴共发动了三次较大规模的战役,尤其是元狩二年(前121 年)的河西之战,史书记载“票骑将军复与合骑候数万骑出陇西、北地二千里,过居延,攻祁连山,得胡首虏三万余级,裨小王以下十余人”[42],匈奴退出焉支山,汉朝遂在此设置牧师苑,大马营草滩始为汉朝官牧之地。 匈奴被逐出汉阳大草滩后, 发出千古悲歌:“失我祁连山, 使我六畜不蕃息; 失我焉支山, 使我妇女无颜色。”为经营西域,汉朝在河西设敦煌、酒泉、张掖、武威四郡,并屯驻军队,镇守边地,汉阳大草滩地处四郡中部,其天然大草滩、丰盛水源加上其重要的军事战略位置,遂成为驻军牧马的重要场所。

东汉光武帝时, 河西各马场因战乱而消亡,只剩汉阳流马苑一处,由羽林郎兼管。 唐初,高祖李渊下诏将俘获的突厥马在陇右一带设马场牧养繁殖,山丹马场成为唐王朝主要的军马繁殖基地,唐代中后期,河西地区逐渐为吐蕃所占,宋代又为西夏所占,未受中原政权的管辖;元朝在此设马场,设千户一名负责;明清时期,山丹马场属明朝甘肃苑马寺下设的六监管理;为解决准噶尔用兵中的军马补给问题,清朝于雍正十一年(1733 年)在青海摆羊戎、甘州大草滩和凉州黄羊川,设置马厂。 可见,处于农牧交错带上的山丹马场,再加上其重要的军事地理位置,成为历代统治者互相争夺的区域。

(二)内边疆地区的动态变化

拉铁摩尔指出,“中国与草原之间的经济差异并没有形成政治上的隔绝。 虽然费了很大的力气将长城造起来,边疆却从来没有一条绝对的界线。 就地理、经济、政治等方面而言,它是一个过渡地带,广狭不一。”[43]中国古代军马场的整体分布处于沿“长城—天山”农牧交错带上,毫无疑问,作为农业帝国与草原帝国的边缘地带,随着对这一区域控制和管理的主体差异,这一内边疆地区呈现出动态变化的特征。

“从宏观区域结构看,天山与长城成为游牧——农耕两大地域的地理分界线,始终与长城内外的政治力量交织在一起”[44]。 据前文所述,伴随西汉对匈奴征战的扩张,汉武帝在西北“攘却胡、越,开地斥境,南置交阯,北置朔方之州”[45],西汉遂在河西设置“河西三十六苑”,屯军牧马;东汉时期由于边界内移,西北牧师苑随即废弃;唐朝疆域“东至安东,西至安西,南至日南,北至单于府”[46],唐初监牧地在陇右(河西)地区,在“安史之乱”后,吐蕃控制河西地区,监牧地自河西、陇右内移;及至两宋,由于北部、西北部区域陷于辽、西夏的控制之下,只能在陕西、河北、甘肃、山西及河南洛阳、开封等靠近中原的地域设置监牧。 而元作为少数民族政权统治中国,将凡适宜牧马的地方均纳入其十四道牧地体系之中;明朝的疆域“东起朝鲜,西据吐番,南包安南,北距大碛”[47],它的牧马区域之所以沿长城一带分布,是明朝政权与来自北方的鞑靼、瓦剌草原政权对抗的结果;至清代,随着对北方和西北地区的有效管辖,在蒙古、盛京及西北甘肃、新疆地区相继设置了大规模的官办牧场。

(三)外部威胁方向变动

国家外部威胁,即来自草原游牧政权对中原农业政权的威胁,会促使中原政权做出抵御或防御的策略,而草原游牧政权进入中原的方向,在一定程度上影响各朝代军马场的空间分布。 “长城—天山”过渡地带,多数情况下,这条过渡带与中原政权和边疆其他民族政权的界线有较大的重合。 历朝中,除宋朝的北方疆域退出长城一线和元朝疆域极为广阔以外,其他时期这一过渡带成为中原政权与游牧政权长期争夺的区域,而作为主要战斗力量的军马牧养场所—军马场也基本分布于这一区域。

秦汉时期的外部威胁主要是来自北方的匈奴,汉初形成了从东北、北部和西北部对汉朝的钳形包围形势,西北诸郡更是直面北方游牧民族,加之地近京畿,对汉王朝形成威胁。 汉武帝经过三次大规模的战争,占据河西走廊,并设河西四郡,在西北边郡设置军马场;东汉时期匈奴趁中原大乱,再次南下,控制西域,对其西北边疆产生威胁,后匈奴远离,羌族政权又对其产生威胁,加上当时统治者对马政的重视不一,军马事业弱化转而进行互市。 唐代西北一带边境上东、西突厥,吐蕃,吐谷浑等游牧政权的力量都很强大,尤其是东突厥势力曾一度威胁唐政治中心,唐遂在陇右等地牧养军马。 “安史之乱”后,唐朝的牧监遂开始由西北边郡向内地移动。北宋丧失幽云十六州,退出长城一线,外部威胁不仅来自北部边疆的辽,还有西北边疆的西夏、青唐两国,军马场偏向黄河流域和中原,甚至在长江以南,军马的来源开始主要依靠与河东、陕西、川峡三路的外族市马,随着与西夏的边事渐兴,川峡市马的比例日渐增大;高宗南渡,疆土进一步收缩,外部威胁在宋蒙联合灭金后主要成为来自北方的蒙古,以及西部的吐蕃和大理政权,市马遂成为必然。 至明,北方的鞑靼势力强盛,明设“九边”防御,分布于明代长城沿线的广阔地带。 清初,西北的准噶尔部势力危及西北安全,清朝遂对准噶尔用兵,在甘肃、青海设置官牧场,统一新疆后,遂在天山南北遍设马场。

中国古代王朝的军马场作为国家应对外部威胁的主要军事保障力量,分布上呈现出区域的变动性。 以唐代为分水岭,唐以前,给中原王朝带来极大威胁的匈奴、突厥、吐蕃主要来自西北方向,或者来自这一方向的威胁更大,这是因为这一区域基本处于过渡带上, 西北诸族更容易从这里进攻中原政权。 唐代以后至明,北方边患中心东移,主要来自于北方, 这是由于西北地区生态环境的日益恶化,战乱较多,人口南迁,且中原政权中心不断东移。 到清王朝,作为从东北地区兴起的民族,北部边疆既定,国家外部威胁随之由北方又转移到西北,西北再次成为防御重点。

三、周期吻合性:中国古代军马场时间分布特质

周期吻合性,在本文包含有两层意思,一是从长时段来看,中国古代军马场的设置与管理和中国历史上朝代循环周期的吻合性;二是若具体到某一朝代,则表现为军马场的兴衰与国家政权发展的吻合性。

(一) 军马场的设置和管理与朝代循环周期的吻合性

李四光将若干朝代合并把整个中国历史分作是八百年的循环,每个周期以短命但军事很强盛的朝代开始, 之后有将近五百年的和平与繁荣高峰,在循环的末期,有许多战争及小朝代的循环,中国南北呈现明显对立。 冀朝鼎以中国农业文化中的重要的因素水利工作为指标,认为秦汉是首次统一和平时期,其后的三国两晋南北朝是首次分裂与战争时期,隋唐两朝是第二次统一与和平时期,五代、宋、辽、金是第二次分裂与战争时期,蒙元、明、清是第三次统一与和平时期[48]。在此,以军马事业发展为主要指标, 根据前文对中国古代军马场历史梳理发现,中国古代军马场的设置与管理与冀朝鼎的朝代循环周期存在一定的吻合性。

秦是中国历史上第一个统一王朝,虽短命但秦制却对后世影响深远。 秦朝中央设三公九卿管理养马,太仆下设有马苑养马,尤其是在边郡设立牧师苑成为历代王朝建立大规模养马场的基础。 汉承秦制,中央政府设九卿,九卿中有太仆管马政,继续扩大边境游牧地区军马牧场的规模, 引进大宛马、乌孙天马和优良饲草苜蓿,对军马的改良和发展非常重要。 秦汉时期开创的国家养马先例,出现在首次统一和平时期,和平稳定的社会为军马事业的发展提供了保障。 唐朝始创监牧制度,主要任务繁衍、培育、驯驭军马;中央管理机构呈现出由太仆寺、负责汇总各牧场马匹籍账的驾部,分管天子乘御的尚乘局和只负责太子车舆、乘骑的太子仆寺共同组成的多元化管理特点。 随着群牧使、监牧使、闲厩使、飞龙使等官职的出现, 马牧官员呈现专职化的趋势,而且唐朝还出现了当时最为科学的养马专业书籍《司牧安骥集》。 安史之乱,随着吐蕃攻陷陇右诸地,监牧马匹被掠盗,唐朝马政从此一蹶不振。 国家养马业在唐朝前期达到小高峰,远超秦汉以来历朝之上[49]。 五代十国时期,由于战事不断,各国存在时间较短,没有时间发展国有牧场,《宋史·兵志》的“国马之政经五代而寝废” 形象描绘出当时马政情况。及至宋朝,初期在中原一带开办不少养马场,先后经过和辽、金妥协苟全的虚浮承平时代,竟有议论厉兵秣马是糜耗国库的措施[50],仁宗时期,牧监废变频繁, 继而转向与周边少数民族市马以补充军马。南渡以后,限于自然条件影响,军马完全依赖市马。同期, 辽金的马政机关是原始游牧形式的群牧制,并未形成严格的规章制度。 可见,在第二次分裂时期,军马业的发展整体不如统一和平时期。 到第三个元明清和平统一时期, 元朝以弓马之利得天下,牧场管理上借鉴唐宋经验,设置较为全面,有统领全国的兵部,分别服务皇室的如群牧监和专门管理牧场的经正监。 对基层牧场的管理不仅设有千户和百户,并且根据畜群的特点,专业分工日益多样化,不仅有专门放牧母马、公马、马驹的人员,而且还有专门管理草场的人员和善算员; 明朝除御马监外,全国马政由兵部辖太仆寺、苑马寺、行太仆寺及车驾司,这与以往各朝不同。 明朝的行太仆寺和苑马寺属于官牧,苑马寺负责在陕西、甘肃、辽东和北京所属监苑马政,由国家划定草场,由专职队军、恩军牧养,数量较大,可视为现代意义的军牧场雏形。 行太仆寺掌管边镇卫所营堡马政, 由卫所军人牧养,戍防兼牧马,数量少,最明显的如“九边”。 此外,明朝还在“九边”沿线设立茶马司进行茶马和盐马交易,这也为清朝的茶马交易提供了借鉴;清朝的军马供应体系包括太仆寺、上驷院、八旗和绿营,这四大体系既平行发展又有所联系,但他们都服从于清政府的统一调配。 清朝统一新疆后在新疆境内设立官办牧场,将军马场的发展进一步向西北推进。

(二)军马场兴衰与国家政权周期的吻合性

若具体为某一朝代看,军马场兴衰与国家政权周期呈现一定的吻合性,主要表现为军马场的发展与国家政权发展的周期性基本吻合,即在国家政权的建立和巩固期,军马场发展比较迅速,在国家政权进入平稳繁荣期,军马场发展达到顶峰,而后进入衰落期。

以清朝的军马场设置和发展为例,清朝为中国历史上最后一个封建王朝,也是军马事业较为成功的时期。 清朝统治者本身为“马背上的民族”,初期持续多年的统一战争,是其军马事业发展的强大动力。“太宗征藩部,世祖定中原,八旗兵力最强,圣祖平南服,世宗征青海,高宗定西疆,以旗兵为主,而辅之以绿营”[51], 这说明至少在乾隆以前的征战中以骑兵为主的八旗劲旅是战争中的主力,这也促使发展军马事业成为清朝的重心。“天聪时,征服察哈尔,其地宜牧,马蕃息。顺治初,大库口外设种马厂,隶兵部。 康熙九年,改牧厂属太仆寺,分左翼、右翼两厂,均在口外”[52]。乾隆时期,因西北用兵,军马缺少,调解艰难,吏部尚书刘于义于雍正十二年署理陕甘总督,奏请在西北设立牧场,蓄养军马,以裕边防,于是乾隆元年(1736 年)在甘州大草滩、凉州黄羊川、西宁摆羊戎、肃州花海子湃带湖各设牧场一处。后又相继在新疆伊犁、乌鲁木齐、巴尔塔哈台等地设立牧场,其后马厂遍及天山南北。到乾隆时期,清朝的官营马厂走向了顶峰,与此同时,随着大规模的军事活动结束,国家进入安定繁荣时期,出现马厂被垦,马厂管理制度的松弛等现象,同治期间陕甘回民起义,官办马厂随着清朝的没落而久衰不振。

通过清朝军马场的发展历程,我们试分析军马场的兴衰与国家政权周期的吻合性的原因。 首先,军马本身作为冷兵器时代战争的主要力量,在政权建立之初,为巩固政权和军事需求导致统治者高度重视,着力发展;其次,经过前期的巩固,国家进入和平繁荣期,依据拉铁摩尔的观点,此阶段可以理解为农业社会已经发展到最大程度,其边疆已经扩展到可以发展农业的极限,也包括过渡地带的最大化利用,例如,清朝对“长城—天山”过渡带的开发,军事需求的下降造成军马的作用日益递减; 再次,军马场的建立受自然生态的限制,一般在宜农宜牧的过渡地带,其衰落的原因大致有:或由于人口增加农牧争地;或由于国家政权本身衰落,无力兼顾;或由于外部威胁导致战争频发。

无论长时段的军马场设置和管理与朝代循环周期的吻合性,还是具体到某一朝代军马场的兴衰与国家政权周期的吻合性,从根本上来讲,与军马场自身的国家公共性质有关, 国家的公共性质决定了军马场的非盈利性, 非盈利性导致军马场的发展与国家政权的命运紧密相连,体现为统治者的意志。

四、讨论与结语

人类学关于军马场的研究,其要旨在于看到军马场与人类文化乃至社会之间的关系,旨在透视历朝的军马场设置规律及其背后的动力,更主要的是军马场对自然、国家、边疆的连接与规制。 “长城—天山”过渡地带,也是中国古代内边疆,军马场整体分布可看作是自然生态对人类社会活动的制约,国家的内边疆区域制约着军马场的选择范围,国家的外部威胁则是国家内边疆区域变化的外部动力,更是促成军马场设置的直接因素。 同时,从长时段来看,相较于分裂战争时期,和平统一时期的各朝代军马场设置于管理更健全,易形成高峰,与朝代循环周期呈现出一定的吻合性;从短时段来看,各朝代军马场一般在国家政权平稳繁荣期达到高峰,并随着政权变弱而衰落,其兴衰与国家政权同期也呈现出一定程度的吻合性。 这背后隐藏的机制依然是国家对其内边疆的控制力量。

在考虑自然生态对人类活动的制约时,竺可桢利用物候学的方法对中国近五千年的气候变迁的分析中,认为一定时期内气候变暖或变冷对古代各王朝的历史活动产生影响[53],这也会影响到过渡地带的边界游弋,进而造成草原游牧政权对中原政权威胁的强弱程度,“气候的变化可以与社会变化同时发生,并促进社会变化的进行,但根本性的变化原因还是在人类社会自身的能力。 当社会由于自身发展或受到其他社会的影响而发生变化时,它会选择对边缘环境的不同利用方式,边缘环境往往允许多种活动的开展[54]。 例如秦至汉初,气候逐渐温和,汉武帝时期,农耕区域扩展到阴山脚下,征服匈奴后,汉王朝在河西地区设置军马场,东汉时期由于气候进入寒冷期,西北边疆少数民族的东南向运动逐渐活跃,加之东汉王朝的绥抚失当,冲突加剧,农耕区域向南退缩,东汉的军马场遂退出河西。

清朝的疆域范围从蒙古高原经天山南北扩展到欧亚腹地,它对外边疆的治理与开发,缩小了内外边疆的差距,原来的外边疆演变为近代以来中国的边疆。 乃至新中国成立后,军马场的建立和发展仍然呈现出沿着“长城—天山”这一农牧交错带分布的事实,但作为中国古代的“内边疆性”的特征已经弱化。 在现代科技的推动下,军马的作用不断下降,甚至退出历史舞台,但我们应注意到,“长城—天山”过渡地带不管是在中原农业政权还是草原游牧政权的控制下,对于这一区域内的各族群间的交往交流与交融都起到了促进作用,从而为我们深入认识中国统一多民族国家形成的历史进程提供了新的视角。

注释:

①马政是中国古代政府对于马匹的釆办、牧养、管理、使用等方面实施的行政管理制度,它与军事制度、赋税制度、邮驿制度、法律制度、上计制度、买卖制度等息息相关。 马政一直是史学界非常关注的议题。 研究者较多在此不一一列举。

②见于“中央”研究院历史语言研究所·汉籍电子文献新漢籍全文数据库:http://hanchi.ihp.sinica.edu.tw/ihpc/hanji_one?.020202000020151000100010009, 史/正 史/宋 史/志凡一百六十二卷/卷一百九十八 志第一百五十一/兵十二/馬政/牧地,第4937页。

③市马是国家获得马匹的重要途径之一,特别是在牧监受到破坏或废置时期, 市马一般是政府与周边少数民族进行,例如唐与突厥、回纥,以绢马互市,宋多与吐蕃、回纥、党项、藏牙、白马、鼻家、保家、名市等,多以铜钱、金银、布帛、茶绢、池盐互市。

④参见:黄达远:《“过渡地带”视野下的河西走廊》,中国民族报,2018—03—30. 河西走廊地河西地区指黄河以西,吐鲁番盆地以东,古丝绸之路的中段,大致划分为东(乌鞘岭—山丹)、中(山丹—嘉峪关)、西(嘉峪关—甘新交界处)三段,其中中段部分最窄, 在古代是少数民族经常南下进入河西,进而危及中原政权的通道。