近代“民族” 叙事的中华民族社会史写作趋向

——兼论民国时期王桐龄等人之四部《中国民族史》

常 宝

(内蒙古师范大学,内蒙古 呼和浩特 010022)

一、民国时期中国史学“危机”及其转向

关于史学,梁启超认为:“叙述数千年来各种族盛衰兴亡之迹者,是历史之性质也;叙述数千年来各种族所以盛衰兴亡之故者,是历史之精神也。 ”[1]中国人十分重视历史,常常把历史当“天国”“青史留名”“流芳万古” 等说法足够证明中国人对名声、永恒和历史记载的认知、敬重和向往程度。

中国各民族在内的东亚大陆经历了漫长的社会演变过程,中国历史及史学研究也经历了曲折、复杂的过程。 仔细考察清末民国时期史学发展轨迹就能发现它特有的危机感和转型特点。

任何学科和专业发展都有其反思性、批判性甚至紧迫性的思考和调整阶段,史学也不例外。 我们知道,走进20 世纪,在清末民国时期史学界出现了“史学危机”的观念和焦虑,整个史学骤然步入“山雨欲来风满楼”的变革氛围中。 所谓“史学危机”一般包括:史学理论的教条化、庸俗化;史学观念和意识的陈旧、僵化和史学“范式”不能表达和解释社会转型时期的复杂局势及其内容等表现。 民国时期中国“史学危机”的社会背景是清末以来的国际政治环境,即西方资本主义国家全面侵略,掠夺清朝疆土与资源,边疆和边区面临分裂的危险,在国家与民族“救亡图存”的社会情境下史学“范式”出现了叙述性、时代性和使命性转向,以更新中国传统史学观念和理论的解释力。

梁启超是中国史学改革者之一,也是“新史学”的奠基人。 他在“新史学”理论中始终强调普通民众和社会成员国家意识的启蒙和塑造,这无疑是清末民国时期中国社会与历史转型的重要目标。 梁启超“首先澄清并否定了传统史学的问题意识及其弊病,传统史学所关注的核心问题是朝廷,因此历史成为帝王家谱。 其弊病是民众不能合理地确定自己在社会结构中的空间位置,不知国,不知世界,只知家。 旧史学遮蔽了民众在社会历史中的作用”[2]。 史学转型,首先试图扩大和延伸其分析视野,“促使传统史学走出了原先封闭式的狭小圈子,致力于世界史、外交史、中外关系史的研究和外国史的实地考察”[3]。 因此,专注皇帝、君主和贵族的传统史学始终缺乏国家、民族和社会的“大历史”视角和立场,使国民、边远民族成员与普通民众在社会结构中找到自己的身份、角色和认同是“新史学”所提倡的核心理念,也是清末民国时期朝代更替和社会转变所树立的时代理想。

一个社会的焦点和注意力,开始从朝廷上层个人、家族和阶层转向国家、社会、民族和普通民众时,这个社会才开始形成完整的民族线条和国家轮廓。 清末民国时期的中国社会逐步培育和成长起这样的意识、 觉悟和实践。 就像傅斯年指出的那样:“从(1919 年)五月四日以后,中国算有社会了。中国人从发现世界以后,这一觉悟是一串的:第一层是国力的觉悟;第二层是政治的觉悟;现在是文化的觉悟,将来是社会的觉悟”[4]。

关于史学转型的必要性和紧迫性,梁启超还指出:“史学革命不起,则吾国遂不可救。 悠悠万事,惟此为大!《新史学》之著,吾岂好异哉?吾不得已也”[5]。与清末民国时期社会转型一样,当时的史学也在“危机”中开始寻找新的方向,在传统史学迈入“新史学”进程中,从朝廷史、家族史、杂史、传志、札记和野史转向社会史自然成为一条新路,也是拯救和纠正清末民国时期“史学危机”的重要途径。 从西方社会史理论角度看,“在方法上,历史学家善于再现历史人物的目的、行为和历史事件,而不善于分析长期变化的未知进程和结构”[6],“我们不应通过对以往人们的行为、经历和思想的描述,而应该通过对结构变化的分析来争取理解历史现实的内在联系与变化根源。 这一观点无疑能够大大提高历史学的分析能力”[7]。 国内学者也认为:“社会史源于时代的需求,源于史学本身符合规律的逻辑进程和史家对于时代与史学发展实践进程的总结和提炼”[8]。 从这个意义上讲,清末民国时期“新史学”转向及探索趋向基本吻合社会史写作的方法论、目标和时代需求。

社会史是一种以社会结构、社会分层和日常生活的逻辑规律和特征为研究对象并致力于发现社会结构与规律的社会历史研究方向。 人类历史始终在社会结构和过程中起步和演变,这种结构和过程包含多种无法系统化和条理化的区域性、日常性社会关系及其行动系列。 “首先,社会史着重研究历史的结构与进程。 长期以来,历史学家主要研究了历史的事件、行为和有名人物。 ……第二,我们突出了‘社会’这个概念。 ……第三,历史科学发生了‘分析性转折’。 在此以前,历史学主要运用解释学方法与接近原始资料的语言和概念, 对历史进行了叙述”[9]。从清末民国时期中华民族社会结构及其整体演变过程来看,历史写作除了含有国家意识的塑造和个体地位的凸显以外,当然还包含以“民族”为叙事内容的“关系”视角,再次验证史学所追寻的“社会史”写作趋向。

二、民国时期社会史:“民族”叙事与“关系”视角

作为清末民国时期史学转向一开始就凸显了“民族”叙事的取向和内容,换言之,“历史”的中国与“民族”的中国——“中华民族”成为那个时期社会史写作中互构、叠加的两个重要切入点。 白寿彝通过“少数民族的历史地位,在这时期有了重大的改变”“民族史在中国史中的地位受到重视”和“民族思想的多元化和民族平等思想的出现”等原因来论证了“从鸦片战争以来,民族史撰述是沿着近代化的倾向蹒跚前进的”过程。[10]

首先,在中国历史的分期问题上,傅斯年提出了“第一中国”(自陈以上)和“第二中国”(自隋至宋亡)的,以种族、民族为单位的分类法,并解释为“研究一国历史,不得不先辨其种族。 诚以历史一物,不过种族与土地相乘之积。 种族有其种族性,或曰种族色者(Racial colour),具有主宰一切之能力。 种族一经变化,历史必顿然改观。”[11]当然,这样的历史写作及分类、分期法主要以汉人群体为中心,以“汉族之变化升降”为标准,显然不符合中华民族的“大历史”视角。

在西方列强入侵的严酷环境和国际政治背景下,延续近300 年的清朝帝国轰然倒塌,边疆危机不断加深, 中华民族及疆域面临前所未有的挑战,分裂活动频繁出现,边疆问题、少数民族问题成为国家精英与学界共同关注的焦点。 如何延续和继承中华民族历史以来的社会性内在结构? 如何保障国家与领土安全? 如何将边疆危机转变为多民族聚合的国家力量? 如何厘清、描述和叙述边疆民族与中原汉人之间的社会关系等一系列问题成为民国初期国家精英和社会民众的关键议题,转变中的“新史学”很快形成了以“民族”叙事为主题的社会史趋向写作与话语表述过程。 除了梁启超、傅斯年等思想家的相关论述外,更重要的是还有几乎同一时期出版的四部“民族史”著作,即王桐龄的《中国民族史》(1928 年出版,1934 年再版)、吕思勉的《中国民族史》(1934 年出版)、宋文炳的《中国民族史》(1935年出版)、林惠祥的《中国民族史》(1936 年出版)。除此之外,学界还有众多不冠以“民族史”的著作对中国历代二十四史和其他史料中的民族交往、互动与融合的资料进行了整理和评议,为当时的以“民族”叙事为主题的史学写作与对中华民族社会关系的解释提供了史料与理论依据,对国家意识培育和中华民族理念的塑造产生了巨大影响。 那些丰富、多元而磅礴的“民族史”所整理、叙述和解释的内容主要有以下几种观点:

(一)“汉人主线——各民族分段”的内容分布

民国时期四部“民族史”著作的基本框架和内容分布特点可归纳为:汉人主线和各民族分段两个类型。 王桐龄的《中国民族史》最早被出版发行,“王桐龄先生的《中国民族史》全书原计划共分为上下两编(‘内延史’和‘外延史’),分别叙述‘中国民族对内融合事迹’和‘中国民族对外发展事迹’”[12]并按照“汉人主线”,以汉族繁荣或衰退的历史演变情形为标准安排和布置了全书内容。 吕思勉的《中国民族史》按照古代中国各民族分段、分章节,从社会变迁的角度出发, 每一章分别讨论一个民族的起源、演变过程和消亡、融合进程。 林惠祥的《中国民族史》将古代中国民族划分为华夏系、东夷系、匈奴系、突厥系和蒙古系等十多支系,按照支系脉络逐一进行了分析和论述。 具体而言,“每一章论一种民族,每章大都分三段:首段论民族之起源名称与他族之关系等,中段叙该族在历史上之沿革,末段述该族在现今之状况。 ”[13]

与上述几位学者不同,宋文炳的《中国民族史》由“绪论”“通古斯族”“蒙古族”“回族”“藏族”和“苗族”等六大部分内容构成。 作为一本中国民族史研究的参考书,以历史知识普及为目的,针对当时的中学、专门学校和大学课程,从爱国情怀、民族平等和中华民族全局视角展开分析了各民族的起源、演变过程以及汉族与边远异族之间的交流和互动关系问题。

(二)“汉人主体”说

王桐龄对于《中国民族史》的研究以汉人为主体,将整个中华民族历史分为一个胚胎期、四次大蜕变和四次蜕变之间的三个修养期,当然,胚胎、蜕变和修养等概念专指汉人社会的演变过程与“汉族之变化升降”状况。 清末民国时期,特别是20 世纪30 年代, 无论在国家精英还是民众中,“汉人主体”意识和观念端倪渐显,在多民族的中国历史写作中这一观念已成为最基本的认同和背景知识。 “全国四亿人中,汉族竟占百分之九十五以上”[14]的事实是当时中国内部各民族人口规模、社会结构、政治与经济地位等客观情况的真实写照。 吕思勉也十分重视汉人的主体性,他从“文明”和“文化”的角度分析汉人与边远四夷之关系时依然将汉人视作 “文明”的主体,认为:“汉族,人口最多,开明最早,文化最高,自然为立国之主体,而为他族所仰望。 ……汉族以文化根柢之深,不必借武力以自卫,而其民族性自不虞澌灭,用克兼容并苞,同仁一视”[15]。林惠祥的《中国民族史》 虽然用大量篇幅论述和分析了匈奴系、突厥系等诸多中国古代“四夷”社会,但“仍然以汉族的形成与演进为主要内容,将各民族的发展史简单化为以华夏系为主干的‘同化’史”[16]。

汉人的历史主体性不仅体现在其人口规模和社会结构,更多体现在汉人在中国不同历史时期的机动“变化”过程、具体动向和实践能力。 王桐龄总结和描述了汉人社会的漫长发展过程,“虽内部经过许多变乱,外部受过许多骚扰”,但汉人最终依然成功建造了“庞大无伦之中国”[17]。 他认为汉人历史命运及如此发展局面的出现完全取决于汉人之“善于蜕化”特点和具有灵动多变、“弹性”的社会实践能力。 他举了一个蚕的例子,“初生时为卵,一变为成虫,再变为蛹,三变为蛾,……乃能遗传其种族以至今日,曰惟善蜕化之故。 ”[18]

关于中国历史上的汉人个体习性及其群体特点,王桐龄在书中多处描述和分析:“汉族性情喜平和,儒教主义尚中庸,不走极端,不求急进,此为善于蜕化之一大原因。”[19]“汉族无种族界限,对于外民族之杂居内地者,向无歧视之见;故通婚之事自古有之。”[20]“在汉族全盛之时代之汉唐有然,在汉族战败时代之两晋南北朝亦莫不如此”“汉族无种族界限,对于外民族之杂居内地者,照例与之合作。 ”[21]

以王桐龄的《中国民族史》为例,将汉族的形成、演化与“蜕变”过程分为“第一次蜕化时代——春秋战国”“第二次蜕化时代——三国两晋南北朝”“第三次蜕化时代——五代及宋元”和“第四次蜕化时代——清”等四个历史阶段。

王桐龄在书中首先指出春秋战国时期汉族分裂成齐、楚、秦、晋、燕等五大国,晋国后分裂为魏、赵、韩三国,后又称为战国之七大国。 在此分分合合的漫长历史中, 以汉族为主体的各国不断联系、互动甚至向周围的“北狄东夷南蛮西戎”进行讨伐和扩张, 那些分裂出去的七国像一块块磁铁一样,各自吸收和同化了四夷十二大支系的大量人口,汉族人口规模不断壮大,同时也吸收、借鉴和改造了四夷社会与文化因素。 至秦国统一其他六国,汉族完成了第一次“蜕化”过程。

到了三国两晋南北朝时期,诸国林立、战乱不息,大量四夷闯入中原地区,创立了五胡十六国。 匈奴、乌桓、鲜卑、氐、羌、巴氐六支前后闯进中原,迫使汉族中心南移,极大地促进了周边四夷与汉族之间血统融合,结果“旧日苗人巢穴之扬子江中流下流流域,化为汉族文化之中心点。 ”[22]

五代十国时期,汉族与外族之间的互动和联系进入紧密接触时期。 宋朝统一中原,1127 年北宋灭亡后南宋在临安府(今杭州)建立首府,屡屡受到北方辽、金、元的掠夺、讨伐和欺凌,最终落入北方蒙古人建立的元朝统治,开启了汉族与北方诸部落之间的又一次融合。

1636 年,满人入主中原建立了清朝。 满人在学习汉文化、 融入中原方面实施了积极主动的政策。在清朝中后期,由于西方帝国主义的入侵,尤其在沙俄的侵占和逼迫下失去了大面积领土,无法延续限制汉族移民的政策。 开放了东北、蒙古、新疆等地,利用开发、放垦等措施引来大量内地汉族人口,不仅促进了人口流动,也促成了东北、蒙古、新疆等地多民族与中原汉族之间的文化交流和融合。

(三)民族关系:“混合”或“交融”

社会关系是社会研究的重要议题。 众所周知,在社会研究理论与方法的产生发展过程中,其研究的范式和视角不断被更新和调整。 早期社会研究关注社会现象和行为,其核心领域关注“自然科学”化的社会实体,即将社会事实和现象当作“实物”来对待和研究, 社会现象和行动被赋予实体性属性,成为社会研究方法论的核心理念。

从“实体论”到“关系论”的转变是社会研究方法论的一大飞跃。 在社会关系的分析和研究中,布迪厄(Pierre Bourdieu)的观点极为鲜明。他认为:“概念的真正意涵来自于各种关系。 只有在各种关系系统中,这些概念才获得了它们的意涵”[23]。 各种纷繁复杂的社会概念、命题都生成于社会现象、个体和群体的社会关系和结构体系中。 多民族社会关系是种族、 族群和民族等群体和社会阶层之间排斥、抵触、接纳和融合的实践性行动过程,也是不同行动者之间不断凝固的、 惯性的社会结构和行动模式。因此,社会现象、社会行动与社会现实的本质就是社会关系及其各种表现形式。

民国时期中华民族社会史写作趋向中的“关系论”就是“民族关系史”,“民族”处在历史与社会之间,“民族关系”充实和支撑了当时社会关系的时空架构。 民国时期四部《中国民族史》的共同特点就是,通过着重叙述和讨论中国历史上各民族之间交往、互动与演变过程来呈现民族关系。

社会史就是社会关系的“结构史”。 从专业方法角度看,人类学等学科早已主张和注重从“后结构主义”(Poststructuralism) 分析社会与历史的内部结构。 作为人类学家,林惠祥继承和发挥了人类学“结构化”研究传统,认为“中国民族史为叙述中国各民族古今沿革之历史,详言之即就各民族而讨论其种族起源,名称沿革,支派区别,势力涨落,文化变迁,并及各民族相互间之接触混合等问题”[24]。宋文炳使用“互助”概念来描述和解释了古代中国各民族之间交互、交融的社会关系。 与此同时,社会流动也是社会关系中的重要线条。 中国历史上的多民族交流和互动,就是不同民族人口在北方与中原、西域和中原之间的地位、资源与时空意义上的流动、流变和“转场”的具体表现。 边远四夷轮流争夺中原,中原扩张到边远的举措构造了中华民族社会重要的流动格局和演变态势。

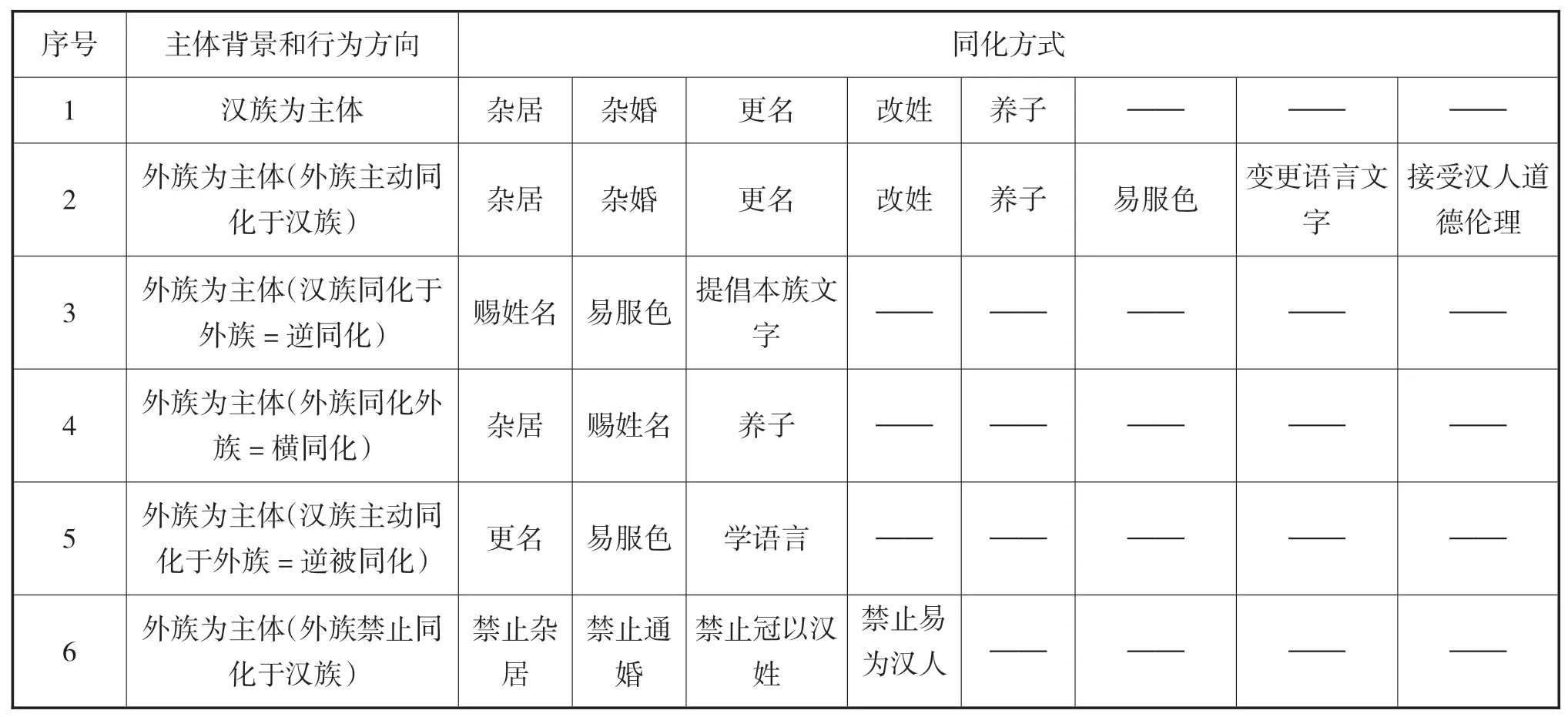

王桐龄的《中国民族史》最为关注的是如何分析和说明各个部落、民族之间的交流、流动和融合。在此书“序论”中就提出了一组与“同化”(融合的社会关系和流动)有关的变量,将其归纳为六种社会与生活实践(见表1),其中重点讨论了当“外族为主体”时的汉族所应对和采取的方法和策略。 这里王同龄使用了与传统历史学截然不同的“比较”或“对照”方法,在比较分析历史案例的情况下,对历史事件与事务的延续性、 整体性进行了思考和叙述,一定程度上脱离和放弃了传统史学研究对 “档案”和“原始资料”的深入研究。

表1 王桐龄《中国民族史》的“同化”变量及其六种形式

王桐龄在他《中国民族史》中对上述几种“同化”情况分别做出了详细解释并举例说明。 例如:解释第二种外族为主体,外族主动同化于汉族情况之第七类——“变更语言文字”时,列举了“如魏孝文帝之兴学校,求遗书,禁胡语之类是也”的例子;同样,说明第八类——“接受汉人道德伦理”时也举了“如魏孝文帝之亲祀七庙, 断行三年丧及禁止同姓为婚之类是也”[25]的例子高度概括了古代汉人与外族之间的“同化”互动模式,为中华民族社会史写作趋向探索了新的研究范式。

王桐龄不仅提出了中国古代各民族之间相互“同化”的制度性原因,也解释了春秋战国时期一些边远民族与汉族较易或较难同化与融合的天然、自发性原因——“血缘”与“文化”。 一是“血统接近,……故同化较易”,二是“诸族起源地,除去北狄、西戎以外,皆在河流近旁。……地势偏南,气候较为温暖,雨量较为丰盈,交通较为便利,故容易进化成为农业国。 秦汉以后,此一方之人民,遂同汉族混合,不再分立矣”[26]。 王桐龄指出:“东夷一支与汉族血统接近,吴越、荆楚二支血统,界乎汉苗两族之间,蜀族血统界乎汉藏二族之间,庸族血统界乎汉苗藏三族之间,故同化较易。群蛮为苗族直系血统, 闽与瓯越、 南越三支为苗族旁支血统,巴族血统界乎苗藏二族之间,西戎为藏族,北狄为满蒙二族之混血族,故同化较难”[27]。 因此,在王桐龄的研究中,中国各朝代中原与边疆、边疆内部各民族交流、互动和融合的基本变量首先为“血统”, 其次为特定的自然条件下形成的经济类型、生活生产方式和风俗习惯的“文化”变量。 精耕细作的农业文明在古代中原和东南地区已获得繁荣发展, 并吸引了北方民族在内的大量四边民族人口, 促进了中华民族交融。 林惠祥也站在主干民族——华夏民族的立场, 强调华夏民族的文化优越性和同化异族的力量,“与之混合之诸系则依次失去其名称与文化,即在名义上归于销灭,至少亦减少人口。然在血统上言之,则此主干民族每次加入异族之血统,则其血统便已改变,名称固仍旧,血统已有不同。若以血统为准,则原来之名称实不保存而应改称混合后之新名”[28]。

从王桐龄的《中国民族史》中我们看到,汉人同化外族的能力、频次和规模与其繁荣或式微、强盛或衰弱的发展状况息息相关,呈现出正相关关系特点,即汉人统治强盛、繁荣时其“同化”能力和规模不断增强和扩大,反之亦然。 该书中提到的汉人“休养期”既是其繁荣和强盛时期,也是其“同化”外族能力最强时期。 王同龄将汉族的“休养期”认定为“第一次修养时代——秦汉”“第二次修养时代——隋唐”和“第三次修养时代——明”,并通过具体史料数据进行了论证。

“秦统一帝国,以及随后更稳固的汉帝国,皆可视为华夏争夺、 维护与分配共同资源的政治体”[29]。在秦汉与北方匈奴之间的长期对峙中,汉朝一度采取了“和亲”政策,汉族君主、贵族与外族首领通婚现象剧增,成为汉族同化外族的鼎盛时期。 王桐龄在《中国民族史》中以表格形式清楚地开列了“汉代中外杂婚”20 例(计男十九人,女十六人,汉族男子娶外族妇人者五人, 汉族女子嫁外族丈夫者十一人)、“前汉时代归化人”55 例、“秦汉时代归化部落”18 例、“东汉时代归化羌人部落”17 例,还有“秦汉时代移民活动”12 例[30]。 “秦汉时代,对于归化部落之善后办法有三种:一是分其地为郡县,徙内地汉族与之杂居;二是徙其民于内地与汉族杂居,而虚其故地;三是分其地为郡县,即以其地旧首领为长官以治其民”[31]。

隋唐是汉人社会另一个鼎盛发展时期。 “汉族遗民经过许多忍辱负重,努力奋斗之结果,与匈奴、鲜卑、氐、羌各族遗民,血统逐渐混合,酿成一种新民族。 汉族固有之文化与异族固有之武力结合为一,以汉族为父系,鲜卑人为母系,造成隋唐两朝之汉族大帝国”[32],王桐龄提出九条论据来证明和论述了隋唐皇室实属鲜卑血统①的历史情景。 吕思勉也指出:“然则古代之戎狄,至秦汉以后,不复闻其为患者,大抵皆同化于汉族也。 ……魏五部,都尉所统,已二万九千余落。 晋初归化,武帝使居塞内者,亦辄千万落。此等非同化于中国,果何在哉?然则中华民国国民中,匈奴之成分,必不少矣。 ”[33]

元后的明朝依然是多民族、 多部族混合的局面。 汉人曾秉正说:“臣见近来蒙古色目人多改为汉姓与华人无异,有求仕入官者,有登显要者,有为富商大贾者。”[34]明朝不仅继承和坚持了元朝多民族社会遗产,也着手去做云南、贵州等西南地区的开发和“同化”工作。 王桐龄的《中国民族史》也开列了“明室外族女子入宫”5 例、“明代外族出身人物汉姓名者”174 例[35]。 与王桐龄十分相似,宋文炳在《中国民族史》中将中华民族演进过程分为九个阶段:“上古至战国为中华民族的摇篮时期;秦汉为诸夏族势力的扩张第一期;三国、晋、南北朝是中华民族融合的第一期; 隋唐时期是诸夏族势力的扩张第二期;五代、宋时期随着汉民族政治的衰减,是中华民族的混合第二期;元代是蒙古势力的扩张时期;明朝是诸夏族扩张的第三期;清代是通古斯族势力的扩张时期;中华民族的共和时期。 ”[36]

(四)“混合体”:历史上各民族交流的结果

经过梳理、整理和分析几千年中华各族之间相互交流与融合的社会关系实践和社会史的 “复线”线条,民国时期四部《中国民族史》的最终共识和核心观点是: 中华各民族经过漫长的接触、 交往、流动、竞争和融合的演变发展过程,已形成血统混杂、文化融合的中华民族。 王桐龄写道:“实则中国民族本为混合体,无纯粹之汉族,亦无纯粹之满人”[37]。当王桐龄在中国多民族集合体或中华民族这一层次上进行总结、反思和分析时明确提出了“中国人民为汉满蒙回藏苗六族混合体”[38]的观点。 林惠祥指出:“中国诸民族原属多数族系,固在历史上互相接触,互相混合,最后竟有渐趋统一之势。 其接触与混合之程序乃以其中之一系为主干,逐次加入其他诸系,逐渐扩大主干之内容”[39]。吕思勉也认为“惟我中华,合极错杂之族以成国”[40]。

四部《中国民族史》之“混合体”观点认为,不仅将历史上的汉人、汉族当作由各民族构成的“混合体”,也进一步论证和说明了周边各民族、部落和部族群体的“混合体”性质,甚至推断在遥远的远古时代那些边远部落、民族和“四夷”业已成为血统和文化的“混合体”。 例如:“北狄,此一支分两族,在满洲方面者为通古斯族,在蒙古方面者为蒙古族。 ……有史以前,为天然之现象所驱,常有南下之势。 经过许多年代,移到现在万里长城北边,血统逐渐混合,变成一种新民族”[41]。宋文炳也十分赞同汉族和边远异族均为血统与文化的“混合体”观念,多次解释和说明了各民族族源的混合型特点。 例如,他分析“蒙古族” 时指出:“蒙古是东胡突厥二族的混合种,决不是一单纯的民族”[42]。

王桐龄的《中国民族史》在论证和讨论汉族与边远他族、边远他族内部之间的互动、交流和融合历史时,运用大量的表格、附录形式详尽地整理了古代中国各民族社会关系中的通婚、改名、改姓、养子和外族归化等从历史典籍中查找出来的大量文献资料和真实记载。 在表格和附录中详细记录了诸多历史人物、 家族与部落信息, 并注明其姓名、家世、族属、官爵、资料出处等信息,以定量形式一目了然地描述和展现了丰富而多元的古代多民族社会关系、社会结构和流动、流变的事实。 可见,他们的研究并不是简单的“汉人中心”论,而是充分展现了中华民族整体社会的“大历史”研究视角。

三、民国时期中华民族社会史写作趋向的意义建构及延伸

“民族”叙事的社会史写作趋向,是一个历史时期学者和精英们民族主义和政治立场的集中体现。20 世纪20—30 年代, 汉人政治精英和知识分子中出现了不同形式的民族主义倾向和意识形态。

(一)“纯洁”抑或“混合”

血缘和血统关系始终是社会关系的重要基础和依据,也是弥合和驱散人类历史的重要力量。 西方启蒙运动对20 世纪初期中国历史的写作产生了影响,梁启超等一批国家精英试图在中国历史脉络与语境中借用西方史“古代、中世纪与现代”的分期法,并提出与中世纪和现代相比,“古代”更代表“纯洁”的观点。 汪精卫激进地主张把社会达尔文主义纳入“民族主义”话语体系。 傅斯年的观念和历史分期与他们截然不同, 按他的分期法,“中国历史的断层不是秦朝的中央集权, 而是发生在公元4 世纪魏晋结束之后的西晋时中原为胡人所占据。 傅氏断言在此之前的两千多年汉人一直保持了其纯洁性”[43],这段具有“纯洁性”的历史时期就是他说的“第一中国”时期。

顾颉刚是20 世纪20—30 年代中国最卓越的历史学家。 他认为正统儒家学说的叙事掩盖了其他叙事,挑战了汉族纯洁性,并高度评价异族与异文化的重要作用。 同样,王桐龄在其《中国民族史》中也放弃了汉族纯洁性的观点,坚持了汉族甚至四夷即边远多民族均是“混合体”的立场。 在当代,费孝通也特别指出:“在看到汉族在形成和发展的过程中大量吸收了其他各民族的成分时,不应忽视汉族也不断给其他民族输出新的血液。 从生物基础,或所谓‘血统’上讲,可以说中华民族这个一体中经常在发生混合、交杂的作用,没有哪一个民族在血统上可以说是‘纯种’”[44]。

(二)“和谐”与“包容”

在社会史写作中,经常将自然环境与地理条件视作社会流动、互构和演变的基础性因素。 傅斯年在他“夷夏东西说”一文中指出:“在东方与西土之地理重心,在东平原区中以南之空桑为主,以北之有郼为次;在西高地系中,以外之雒阳为主,内之安邑为次,似皆是凭籍地形,自然长成,所以其地之重要,大半不因朝代改变而改变。 ……四个地理重心虽时隆时降,其为重心却是超于朝代的。 认识此四地在中国古代历史上的意义,或者是一件可以帮助了解中国古代史‘全形’的事”[45]。 同样,费孝通指出的“这片大陆四周有自然屏障,内部有结构完整的体系”的地理单元是中华民族“和谐”与“包容”社会关系的天然基础和资源。 如前所述,民国时期四部《中国民族史》阐述的主要历史是各族之间的“同”而不是“异”,看到的是中国境内的各民族在几千年的发展进程中如何越来越相互融合与“趋同”。

当代提倡的“和谐”观点是社会学、政治学概念,有其深远的历史基础和文化根源,即对社会“融合”和“混合”的重新认识和当代解释。 “融合”“混合”和“和谐”的总趋势反映在中华民族历史文献典籍的记录与评论之中, 也明确地反映在20 世纪20—30 年代这几部《中国民族史》的研究著作中,其意义无远弗届。

在社会转型与变迁过程中,调查与分析中国民族关系的发展现状与趋势,是构建“和谐”社会必不可少的重要内容。 今天的中华民族是经过漫长的历史演化而来, 今天的民族关系是历史的延续和继承。 关于《民族史》写作,林惠祥认为:“民族史视各民族为平等的单位而一致叙述之”[46]。重读民国时期几部《中国民族史》,我们可以从中吸取和借鉴丰富的历史关怀与社会思想,将“和谐”观念置于历史与思想的高度,应与中国传统与老一辈学者思考结合起来,厘清其历史脉络,服务于当前局势。

在世界范围内,“农业国家的诞生是偶然的事件,它在定居的、由国家管辖的人口与较少受管治或实际上是自治的边缘民族轮廓之间建立了相对的区别”[47]。在中华民族历史上,汉人对周边部族、边远民族的态度和策略是十分重要的内容。 从几部《中国民族史》中我们可以看到:在中国历史发展的几千年的进程中,由于汉人对于其他民族的偏见与歧视的程度比较低。 因此,各朝代出现以皇室为首的大量族际通婚现象,以及在朝臣中起用了大量外族人士。 如何继承和发扬如此文化与政治“包容”性问题,值得我们进一步关注和研究。

(三)“共生”的“中华”

在西方社会理论中,“种族是一个定义自己或被他人定义为共享的群体共同的血统和文化。 ……一个民族就是如此一个具有政治意识的团体,声称特定领土内的集体政治权利。 一个民族国家的结果是一个集团拥有自己的主权国家”[48]。历史上的中国与西方判若天渊, 熟悉中国历史的拉铁摩尔(Owen Lattimore)的“共生关系”理论②对中国古代多民族社会关系很有解释力。 “拉铁摩尔明确表达了中国的统一性来自于一种混合性的力量,它既非来自内地汉族社会,也非游牧民族,而是二者混合融合的力量”[49]。 从上述四部《中国民族史》和20 世纪20—30年代社会史写作中我们看到:“‘历史’的中国”与“‘民族’的中国”两条线经过几千年漫长的接触、交往、互动和演变,最终编织和凝聚成多民族交往交融的“中华”社会体系,“中华”成为中国多民族共同的身份、认同及社会文化共同体。 “由许许多多分散孤立存在的民族单位,经过接触、混杂、联结和融合,同时也有分裂和消亡,形成一个你来我去、我来你去,我中有你、你中有我,而又各具个性的多元统一体”[50]。 中华民族“所吸合之民族愈众,斯国家之疆域愈恢,载祀数千,巍然以大国立于东亚”[51]。王明珂从社会生态角度出发总结和评价中国多民族社会转变为“中华”共同体的历史格局并认为“以人来说,这是‘华夏’与‘华夏边缘’结为一体的人类生态;以‘国’来说,这是中原帝国与其四夷邦国、部落领域结为一体的人类生态”[52]。

结 语

随着当代国际关系的进一步复杂化和中国国内社会问题和民族关系问题的不断凸显,无论在国家制度层面和学术领域,都暗含着对国家内部“边界”的进一步整合和跨越的治国理政意识和大局视野。 例如,在当代中国历史研究中,尤其“发现四夷”的历史写作与铸牢中华民族共同体意识的国家话语体系建构进程,有意识地将少数民族问题研究重新纳入了现代国家的重要工作议程和 “大历史”叙事中。 在学术领域,社会史方法论上的“水中游的活鱼”式(葛兆光)和“赤脚踩石”式(王明珂)的体会、理解和解释以及笔者主张的“从历史看民族,从民族看社会”的应成为社会群体、民族、异文化研究的社会史写作新趋向和视角。

注释:

①王桐龄从隋唐皇室先世家的生活地域、多部落杂居的社会特点、女系血统、外族通婚和区域性风俗习惯等九个方面举例说明和论证了隋唐皇室的鲜卑血统性质。 参见:王桐龄,《中国民族史》,长春:吉林出版集团有限责任公司,2010年版,第275—287 页。

②美国学者贾宁评价拉铁摩尔的边疆理论,并认为拉铁摩尔理论的最大贡献在于长城内外农耕与游牧多部落、多族群“共生关系”的发现。 参见黄达远:《边疆、民族与国家:对拉铁摩尔‘中国边疆观’的思考》,《中国边疆史地研究》,2011 年第4 期。