音院书库值夜手记(三)

伊凡

我恩师曾经的作曲技法启蒙老师陆钦信在前不久以百龄谢世。恩师在撰写挽联时深感自己对这位老师的了解实在太少,于是托我在资料室里查阅她的生平资料。利用近几次值夜的机会,我立即行动起来,结果出乎我的意料:她竟是一位民乐大师,师从朱英,学的是琵琶!

令我感到惊讶的不止是陆先生个人的人生经历,还包括一大批音乐院的先辈们——老院长贺绿汀、丁善德,原来都是中西双肩挑的专家!仔细看过国立音专的教务档案,我才明白这与当时的学制息息相关。原来早在建院之初,奠基者们就高瞻远瞩地提出了“东西并举”的发展方向与教学设想。

的确,国立音专被多数人视为只是一所开设在东方而学习西方的音乐学府,至少我祖父和他那一辈的朋友们是这样认为的。但实际上,创办者萧友梅院长在办学宗旨中已明确表示,这所学校执行的是“一方输入世界音乐,一方整理我国国乐”的中西合璧之方针。因此,国立音专在广邀西方音乐大师的同时,也聘请了衣钵真传的国乐名家。

说起国乐,明末清初时已相当繁荣,尤其是古琴、琵琶等器乐的发展,不仅出版刊印了许多经名家整理修订的传谱,还出现了不同流派、乐社的音乐团体。民国初期,伴随民族意识的觉醒,音乐界和文化艺术界一样,都呈現出中西并举的“双文化”格局。作为对中国音乐建设有所设想、规划的有识之士,蔡元培、萧友梅等音乐教育家十分关注当时民族音乐的发展。蔡元培曾给郑觐文(1872—1935,民族乐器演奏家、改革家、音乐教育家,卫仲乐的老师)创办的“大同乐会”以资助,支持国乐社团的发展。因此,国立音专在办学的过程中,也不失时机地引进了当时最有名的国乐大家来共同建设中国的音乐教育事业。

国立音专首先聘请的自然是朱英和吴伯超二位先生。

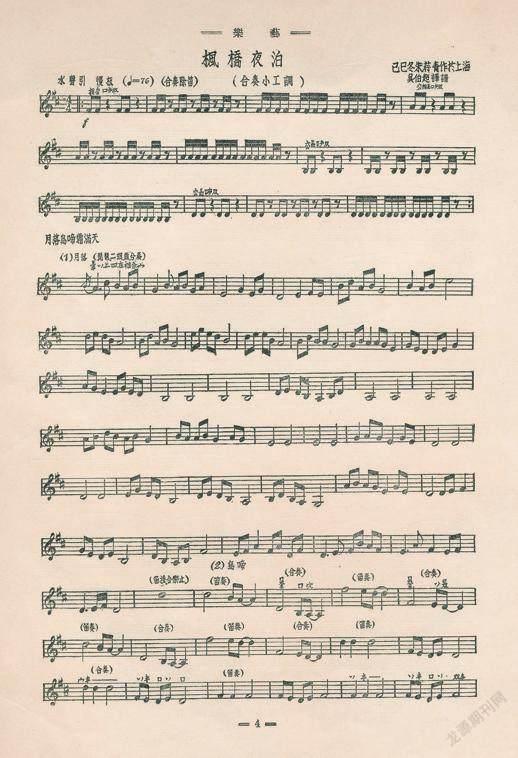

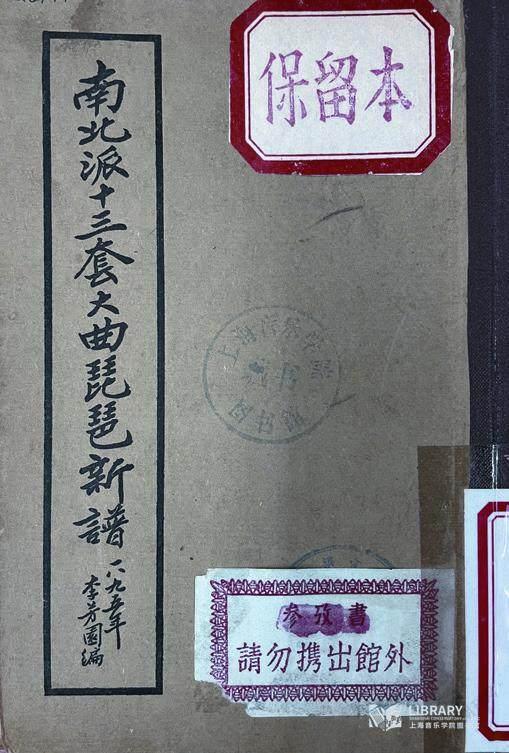

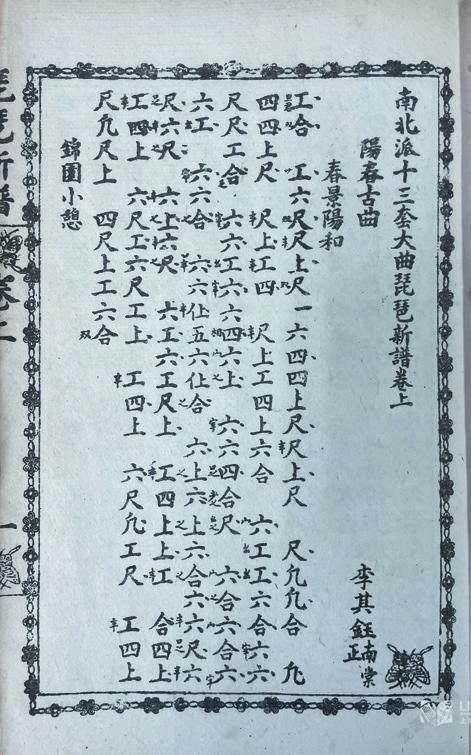

朱英(1889—1954),平湖派琵琶传人,能诗,亦工书法,作有琵琶曲《哀水灾》《淞沪血战》《一个血战的纪念》等。照片中的朱英先生眉宇清秀,一身青布衣衫,是个脱俗之人。他十六岁就读于琵琶名家李芳园(1850—1901,晚清琵琶演奏家,平湖派琵琶代表人物)的私塾,先是随李氏大弟子吴伯钧入门学习琵琶弹奏,后因一次梨园堂会的表演获得了李芳园先生的赏识,破格被收为弟子。李氏还亲自密授“琵琶十三套大曲”,使之成为平湖派琵琶在近代最为重要的传人。除琵琶外,朱英又因精通琴、棋、书、画与昆曲而享誉南北,堪称是中国文化集大成之典范。他还应邀在日、美两国进行琵琶演奏,深受国际赞誉,这当然是萧友梅心目中必须聘请的先生。

另一位国乐教授是吴伯超先生。他早年就读于北大音乐传习所师范科,师从国乐泰斗刘天华学习二胡与琵琶,同时还学习钢琴演奏。受到恩师音乐理念的影响,吴伯超作有《飞花点翠》《秋感》等乐曲。这两首都是中国音乐史上第一批附有钢琴伴奏谱的二胡独奏曲,从而蜚声乐坛。之后他又赴比利时深造,学习作曲与指挥,1935年归国后前往上海国立音专,教授视唱练耳、指挥法及二胡演奏。他紧随刘天华先生的脚步,成为融汇中西的音乐家。

在国立音专,两位先生凭借学贯中西、理论与创作结合的风范,深受学生爱戴。不仅西洋乐器专业的学生纷纷争选国乐为副科,主修国乐的学生也效仿学习西方作曲技法,以求中西贯通。正因如此,国立音专不仅为近代中国培养出了一大批像程午嘉、蒋风之、陈恭则、陆修棠、陆钦信等双肩挑的民乐大师,还培养出了贺绿汀、丁善德、谭小麟等日后享誉中外的作曲家。

在这一办学宗旨的引导下,国立音专一以贯之,直到成长为上海音乐学院,仍坚守着东西并举的传统。待到贺绿汀接手院长重任时,他进一步把目光拓展到民间音乐领域,第一步便是鼓励学生热爱民间音乐。在江湾时期,每日清早他都要把学生们集合在一起背唱民歌,这已成为当时学生的生活传统。

漕河泾时期,全院随处可听到民歌从教室的窗口飞扬出来。贺绿汀邀请民间艺人和戏曲名角丁喜才、王秀卿、宋氏兄弟、赵玉凤、徐丽仙等担任教师,从榆林小曲到苏州评弹,从河南坠子到京昆皮黄,九腔十八调都有。用他的口头禅来说,就是“拳不离手,曲不离口”,基于自身的创作经验,贺绿汀指出,一个作曲家如果没有一点点民间音乐的积累,写作时是万万不会有让人感到亲切的音调流泻到五线谱上的。

1956年举行“全国第一届音乐周”,当贺绿汀听到三轮车工友陆春龄吹奏的《今昔》,深深为之感动,立即决定聘请这位笛手来院教授学生。同样的佳话也发生在来自浙江乐清县的牧童刘道奇的身上,这少年歌手打着赤脚在台上放声高唱山歌和牧牛调,贺院长从歌声中听出了这孩子的音乐才能,于是这位牧童很快便成了音乐学院附中的学生。

就是这一年,贺院长和学贯中西的大学者沈知白先生、国乐名家卫仲乐先生一起建设了我国第一个民乐系。建系以“民族器乐表演”“民族音乐理论”和“民乐作曲创作”三个专业鼎足支持,继承了中国音乐“演、创、研”三位一体的传统模式。历史也证明了,只有按照这一模式发展自己的音乐,才可能在这三方面都结出硕果。

其实建系之前,沈知白就在贺绿汀的支持下建立了“音乐研究室”(1953年改称“民族音乐研究室”),分别由高厚永负责民歌研究、于会泳负责曲艺音乐研究、夏野与韩洪夫负责戏曲音乐研究,为后来民乐系的建系打下了坚实的基础。

而沈知白和卫仲乐这两位建系元老也早在“大同乐社”时期就相识了,共同致力于国乐的改良和推广。随着现在系科的建制,英雄開始有用武之地。沈知白早年曾随阿隆·阿甫夏洛穆夫(Aaron Avshalomoff,1894—1965,俄籍犹太音乐家)学习钢琴、作曲及音乐理论,1946年任国立音专教授,开设中、西音史课程,同时还创作了不少管弦乐、民乐合奏乐曲。鉴于沈知白精通中西文化,他理所应当地成为中国民族音乐系的当家人。沈先生秉承“双文化”并举的学术思路,一方面引进翻译了大量西方音乐理论技术专著,如《辟氏和声学》《普氏曲体学》《迦特纳作曲法》等;另一方面又致力于中国民族音乐学科的建立,著有《中国音乐史纲要》《外国音乐史纲要》《民间音乐与民族音乐的建立》《怎样改革旧戏的音乐》等宏文,为中国音乐理论的开拓与发展做出了巨大贡献。

当时副系主任卫仲乐也十分有威望。一溜长发后梳露出宽阔前额,背后烫成波浪,更是风度翩翩。他是学院对面东湖路口“天鹅阁”的座上宾,这家西餐馆牌匾右上角一只天鹅正挣破马赛克碎银砌成的粼粼湖面,引颈向着蓝天勇敢飞出。走进弥漫着咖啡香的店堂里,你绝对想不到坐在如此前卫环境中的老先生,竟是一位中国传统乐器的教授。但如果你知道他的奋斗经历,也就不难理解了。这位大师早年自学成才,笛、箫、二胡等乐器备受其青睐。在十八岁那年,他如天鹅一般“破云而出”,毅然决定以弘扬中国民族音乐为终身事业,勇敢登门拜访了“大同乐会”的创始人郑觐文先生,并改名为卫仲乐,以表“捍卫中乐的决心”。

1933年在上海工部局中国节目音乐会上,卫仲乐以琵琶独奏《十面埋伏》一曲成名。1935年,他参加由沈知白、章枚等人组成的中国音乐研究会。第二年,他担任了阿隆·阿甫夏穆洛夫二胡协奏曲《贵妃之死》的独奏,后又赴美灌录了收录民乐名曲的四张唱片。1940年归国后,他创办了“仲乐音乐馆”,教授古琴、琵琶、二胡、笙、箫、扬琴等。

可以说,国立音专建立民乐系不仅是早年双文化的进一步发展,而且对健全民族音乐建设的体制和学科发展也有着十分重要的意义。

国立音专率先将国乐精英积聚在一起,办学期间聘请了诸多名家。如广陵琴派的代表张子谦,精通江南丝竹的孙裕德与金祖礼,浙派筝派的大师王巽之,二胡圣手陆修堂与王乙,有着“笛王”之称的陆春龄等均是当时学校中的“中坚力量”。随后国立音专又不断扩充了后起之秀,如教出众多民声歌唱家的王品素,被誉为“丝弦五重奏之父”的胡登跳,以及民乐指挥家夏飞云等。民族音乐人才的汇聚促进了民族音乐的传承与创新,使上海音乐学院成为传统音乐的发展重镇。

确定了正确的办学路线,又有了一支过硬的教师队伍,上海音乐学院民族音乐系逐渐发展成熟,其间不仅优秀音乐家辈出,而且还诞生了不少反映当代生活的新作品,一改传统音乐中悲怨和消极隐世的情调,充分反映了当代社会的精神风貌。胡登跳的丝弦五重奏《欢乐的夜晚》《跃龙》,叶绪然的琵琶独奏《赶花会》,王昌元的古筝独奏《战台风》,闵惠芬的二胡与乐队曲《音诗心曲》,马圣龙、顾冠仁的民乐合奏曲《东海渔歌》,李民雄的吹打乐《闹元宵》……新人新曲的涌现,无疑为华夏音乐注入了新的活力和新的面貌。

东西并举、振兴中华音乐的理想,既体现在关注器乐演奏和作品创作中,又反映于对中国音乐遗产的整理和研究上,使古老的华夏音乐屹立于世界音乐之林。其实萧友梅早在1916年德国留学期间就以《十七世纪以前中国管弦乐队的历史的研究》为博士课题,向国际乐坛介绍了中国管弦乐。沈知白也有《和声在中国已往不能发展的原因》《中国乐制与调的演变》等研究中国音乐的论著。随后还有夏野、高厚永、于会泳、叶栋、江明惇、陈应时等一批传统音乐理论学者,在中国音乐历史的通史、断代史,以及民族民间音乐的乐种形态研究方面,结出了丰硕的学术硕果。

这番无意之中的史料查询,叫人如此真实地触碰到了上海音乐学院的精神和初心。先贤们中西并举而弘扬国粹之愿景,道阻且长,行而不辍,吾辈不可辜负。

——评《贺绿汀与20世纪中国音乐教育研究》