神秘的天鹅之歌

李云非

尽管刚刚落下帷幕的北京冬奥会,使世人在这个日益隔阂与分裂的世界中重新燃起了些许携手共进的希望,但最近日益加剧的俄乌冲突,却使这份来之不易的团结再次滑向不见底的深渊。不过对于全球古典乐迷来说,整个2022年值得翘首以盼——海顿、罗西尼、德彪西、伯恩斯坦、斯特拉文斯基等众多音乐家的诞辰周年纪念活动将会唤醒听众沉寂已久的耳朵,其中第一个登场的便是斯克里亚宾诞辰一百五十周年纪念活动。

亚历山大·斯克里亚宾(Alexander Scriabin,1872—1915)出身于莫斯科的贵族家庭,但优渥的环境并没能弥补父母在其成长中的缺失——他的父亲因是外交武官,常年驻扎于土耳其,母亲在他一岁时因肺结核病逝。祖母与姑姑承担了抚养他的重任,她们的溺爱逐渐使他形成了孤僻、敏感和以自我为中心的性格。比起与人交际,斯克里亚宾更愿意沉浸在属于自己的一方天地中:他热爱钢琴演奏、痴迷于研究钢琴机械结构;最重要的是,他极有兴趣思考深刻而抽象的哲学问题,这为他日后研究“神秘主义”奠定了基础。

十九世纪末,无论俄国是否做好了准备,它都被卷入至一场文艺现代化的浪潮中。与西欧不同的是,俄国几乎是在一夜间接受了大量的现代思想,这些新潮思想与那些如西伯利亚广袤冻土一般古老的传统理念产生了激烈的碰撞。在此背景下,一种融合了科学、哲学以及东西方神学的思想流派——神智学(Theosophy,又称证道学)在俄国文艺圈流行开来。作为叔本华、尼采唯心主义哲学的忠实拥趸,斯克里亚宾被神智学追求崇高精神体验的信条所吸引,由此开始了他神秘主义思想的音乐实践。

斯克里亚宾最初以钢琴演奏家的身份踏入乐坛。1894年,他在圣彼得堡举办了第一场音乐会,演出曲目为自己创作的钢琴小品。他的早期音乐创作大多是对钢琴诗人肖邦的模仿,然而即便是这些为追随浪漫主义前辈而创作的作品,也蕴含了他独特的个人风格。斯克里亚宾在接触神秘主义学说后于1903年加入了“莫斯科哲学学会”,他鲜明的个人创作风格很快就成为其在神秘主义音乐创作领域开疆拓土的有力手段。

倘若让一位听众在不知情的情况下分别欣赏斯克里亚宾与拉赫玛尼诺夫的钢琴奏鸣曲,其首先感受到的一定是两者巨大的风格差异。尽管斯克里亚宾只比拉赫玛尼诺夫年长一岁,两人在钢琴、作曲、乐理等科目上也都曾跟随相同的老师,但白羊座的拉赫玛尼诺夫显然更热衷于将深厚的情感以动人旋律的方式直接表现;反观斯克里亚宾,魔羯座的神秘、深刻与晦涩在一定程度上促使他的音乐进入了一个前无古人的全新领域。

斯克里亚宾在寻找自我音乐语汇时,不再局限于俄国民族音乐传统。对于绝大多数乐迷来说,侧重横向旋律的听觉习惯使得我们对俄国音乐有着天然的好感,俄国作曲家这种注重音乐旋律性的优良传统自格林卡开始,经“强力集团”发展,在柴科夫斯基的音乐中壮大并最终交接至拉赫玛尼诺夫手中。相较之下,除了一些早期作品,我们很难从斯克里亚宾的音乐中寻觅到一些令人流連的旋律片段,这也使得斯克里亚宾的知名度远不及上述作曲家。事实上,缺少民间曲调与素材一直是斯克里亚宾被后世诟病的主要原因,而在那个年代,拒绝创作声乐作品的作曲家更加罕见。对此,斯克里亚宾解释道:“我不能够用别人的歌词来写作,而我自己写的歌词,我又不满意。”其性格中的孤高自傲可见一斑。

诚然,并非所有的俄国音乐都单纯强调叙事性,许多本土作曲家也积极对特殊的音响色彩进行探索与实践。斯克里亚宾著名的作品《狂喜之诗》(Poem of Ecstasy,Op. 54,1905—1908),就深受神秘主义思潮的影响。此时的斯克里亚宾极度推崇神秘主义哲学,并首次在音乐实践中践行这一理论。爱德华·萨义德(Edward Said)曾这样描述斯克里亚宾的晚期风格:“语汇顽固而晦涩,音乐中充满了未解决之矛盾”。

四十一岁时,斯克里亚宾谱写了《第十钢琴奏鸣曲》(Op. 70,1912—1913)。因斯克里亚宾对作品的描述是“这首奏鸣曲是昆虫的奏鸣曲,昆虫是从太阳中诞生的……它们是太阳的吻”,所以该曲又被称为“昆虫奏鸣曲”。尽管同样散发着浓郁的神秘主义色彩,但与《第九钢琴奏鸣曲(黑弥撒)》(Op. 68,1911—1913)所投射出的荒凉感以及精神上的空虚衰败相比,《第十钢琴奏鸣曲》的音乐情绪相对平缓。颤音贯穿全曲,听众仿佛能在音乐中听到来自四面八方的虫鸣,并与它们一起沐浴在阳光下。《第十钢琴协奏曲》是斯克里亚宾该类体裁的完结之作,他选择以还原C为结尾的音乐构思,似乎宣告了这场精神与灵魂的飞升之旅在历经徘徊后又回归了本源。

尽管《第十钢琴奏鸣曲》有时被描述为F大调,但实际上在斯克里亚宾创作《第五钢琴奏鸣曲》(Op.53,1907)之后,就与共性写作时期所坚守的调性传统分道扬镳,甚至连调号也被他抹除了。不过,与同时期另一位旨在完全打破传统调性系统的作曲家勋伯格相比,斯克里亚宾的革新与传统间仍保持着一丝联系。《第十钢琴奏鸣曲》结尾是以F音为基础音的“神秘和弦”,这是他个人调性体系的核心要素。斯克里亚宾在构造“神秘和弦”时,通过对传统调性系统内的基础单位(三和弦)进行解构,再以四度叠置的原则将其进行重塑,在这一过程中,传统的功能和声进行被以“神秘和弦”为中心的序进方式所替代。因此对多数听众而言,《第十钢琴奏鸣曲》听上去似乎并不完满,或许在理解斯克里亚宾自身的创作观念后,听众才能真正走进属于他的音乐世界。

斯克里亚宾在生命最后一年中创作的钢琴小品《朝向火焰》(Vers la falmme,Op. 72,1914),充分展露了他当时的心理状态与精神诉求。碎片般的旋律充斥全曲,上行小二度的短小动机好似微弱火苗,在其“飞翔旋律”的引领下,火势逐渐增强,向着顶点直冲而去,最后达到炙热的高潮。斯克里亚宾曾表示:“旋律就是展开的和声,和声就是收起的旋律”。在这部作品中,斯克里亚宾将不同的“神秘和弦”变化展开,旋律与和声逐渐融为一体。在这一理念引导下,“神秘和弦”中的每个骨干音都成为乐曲发展的材料。

此外,半音化的旋律与和声走向也是斯克里亚宾晚期风格的重要特征。虽然这种半音化的处理方式自瓦格纳后便屡见不鲜,但与热衷使用连续下行小二度,善于营造沉重、悲壮命运感的拉赫玛尼诺夫相比,斯克里亚宾的上行旋律更具艺术魅力。这种具有“飞翔感”的上行旋律似乎映射着他内心对真理的持续探索与追求。斯克里亚宾往往会在上行声部的下方增加一条反向进行的旋律,以凸显理想世界与世俗生活的巨大差距。

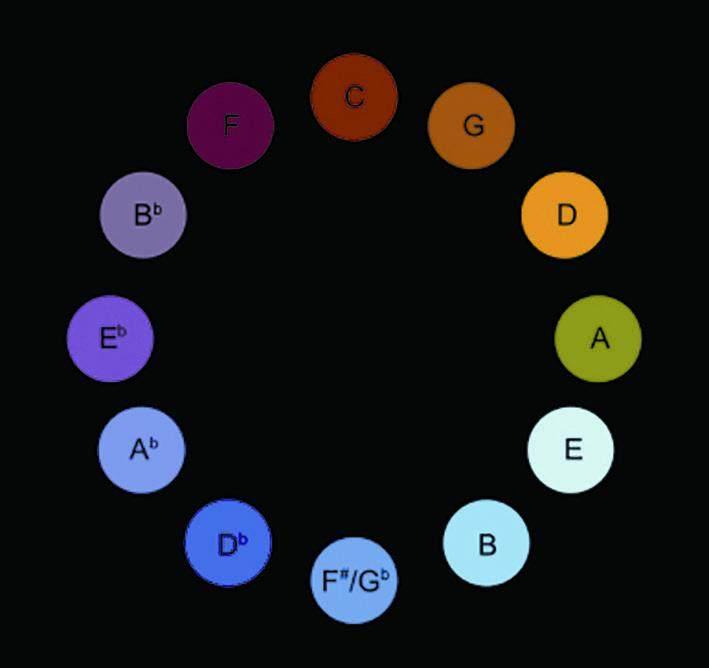

斯克里亚宾用音乐表达色彩的执念或许是他摆脱传统调性束缚的原因之一。在《朝向火焰》中,闪烁着微光的橘色火苗与黑暗搏斗,并逐渐演变为燃尽一切的红色烈焰。对于听众来说,这样的音乐无疑对他们的色彩想象力提出了更高的要求。尽管将音乐与颜色对应早已在欧洲出现,但那时的关联性主要体现为对音乐的感性描述。而斯克里亚宾则是对调性的具体颜色有着更为详细的描述,比如他认为D大调是一种辉煌的金棕色,降E大调对应着紫红色,而A大调则代表着绿色。

实际上,在心理学家对斯克里亚宾难以捉摸的精神状态进行研究时,发现他很有可能患有一種被称为联觉症(Synesthesia)的心理疾病。该疾病会让患者在受到一种感觉或认知途径的刺激时,不自觉地出现另一种感觉或认知。斯克里亚宾对音乐与色彩关系的敏感反应便是联觉症的一种类型。此外,除了在音乐内容上不遗余力地展现变幻莫测的音乐色彩,他还在音乐形式上做了诸多尝试:位于莫斯科的博物馆至今仍保留着他的彩色管风琴(在演奏时投射出色彩而非声音),而他计划在喜马拉雅山上演奏的遗作《神秘》(Mysterium)更是一部结合了色彩、灯光、舞蹈、气味与音乐的“终极艺术”。在他的设想中,这部作品宣告了旧世界的灭亡,迎接新世界的降临。

斯克里亚宾在晚期作品中流露出的拯救人类于水火、开拓新世界的“弥赛亚精神”,或许与俄国深厚的民族精神息息相关;而对创作技法的革新以及在精神领域的拓展又使他有别于西方音乐。作为十九世纪末、二十世纪初整个乐坛的“他者”,斯克里亚宾的音乐风格注定不会被那些古典浪漫音乐拥趸理解。从他皈依神秘主义思想并付诸音乐实践时起,他就将自己的一切热情与才华投入其中,其音乐已然远离了世俗大众。

对斯克里亚宾而言,尘世的目光早已无关紧要,他已然在崇高的精神领域完成了对真理与价值的求索,并将自己对新世界的全部希望寄托于茫茫神秘之中。