龟兹“龙马文化”浅析

摘要:龟兹地区的“龙马文化”不仅体现在出土文物上,还展现在龟兹石窟壁画艺术当中。本文通过对龟兹地区“龙马文化”的演变探索,结合石窟壁画和陶器当中的“龙马”形象,浅析龟兹“龙马文化”的概念及其所呈现出的中华文化多元一体之深厚内涵。

关键词:龟兹壁画;龙马文化;克孜尔石窟

龟兹地处新疆塔里木盆地北缘,南临塔克拉玛干沙漠,北倚天山通乌孙,是古代丝绸之路中道上的重镇。由于其重要的地理位置,在历史上曾一度成为西域政治、经济、文化的中心,汉唐两代的西域都护府、唐代的安西都护府均曾设置于此。龟兹不仅是中央王朝管辖的重要之地,也是文明交流交汇的重要桥梁,从而造就了龟兹深厚的文化底蕴,遗存有大量的文物遗址。其中,石窟寺壁画文物和城池遗址为最,也因此形成丰富的龟兹文化艺术现象,这也是龟兹“龙马文化”形成的重要基础。

一、“龙马”的解析

对“龙马”的解析,《周礼·夏官司马·廋人》载:“马八尺以上为龙,七尺以上为騋,六尺以上为马。”宋人陆佃《埤雅》(卷十)中就认为八尺以上的马极其少见,且外形与龙相似,故以龙相称。又《论衡·龙虚篇》云:“世俗画龙之象,马首蛇尾。”简而言之就是普通人画龙,以马头表现龙头,以蛇尾表现龙尾,是马和蛇结合的形象。而“龙马”一词初见于孔子十二世孙孔安国先生在《尚书正义》之《顾命》篇和《洪范》篇中的叙述:“伏羲王天下,龙马出河,遂则其文以画八卦,谓云河图”“洛出书、神龟负文而出,列于背,有数至于九,禹遂因而第之,以成九类常道所以次序”,他还进一步解释说:“龙马者,天地之精也,其为形者也,马身而龙鳞,故谓之龙马。龙马赤文绿色,高八尺五寸,类骆有翼,踏水不没。圣人在位,龙马出于孟河中焉。”刘欲在《汉书五行志》中说:“禹治水,赐洛书,法而阵之”“伏羲氏继天而王,受河图,则而图之,八卦是也”。古代传说,伏羲氏王天下,龙马出河,伏羲氏按龙马所衔龟甲之文制成八卦,即河图。后世常用此典咏《周易》,也借以表示圣君祥瑞。这些记载带有很强的神话色彩,龙马是虚幻的,并不是真实存在的,但能证明龙马这种形象艺术在当时就已经被赋予神话色彩了。

显然,龟兹地区出现的“龙马”形象必然受到中原龙马文化影响。根据研究表明,在印度佛教中出现的龙形象就是从西域传过去的;龙在商代甲骨文中就有记载,这证明在3000多年前,中国对龙的崇拜就普遍存在。同时根据《龙源探索与西域文化》的研究发现:“玄奘在《大唐西域记》中的记载,里面有关龙的传说有二十多条,其中有关西域的有五条,有关北印度的有五条,有关中印度的有十条,而有关南印度方面的一条都没有。”再根据1975年在焉耆县博格达沁古城遗址发现的西汉八龙纹金带扣、1983年在和田山普拉1号墓发现的战国时代龙凤纹锦和1995年尼雅遗址1号墓地3号墓中出土的汉晋龙虎纹铜镜等相关文物来看,都与中原的龙传说一脉相承,而与印度龙无太大关系。《史记》中载有周穆王西巡一事:“穆王十七年,西巡狩,见西王母。”晋代学者郭璞称:“西王母者,西方一国君也。”这就佐证了自周王朝开始,中原就已经和西域有了往来,据此可推测在佛教产生之前,龙文化在西域已经受到一定的推崇,并很可能当时就已经从西域传入印度了。

研究表明,龙文化从西域传入印度的时间应该在秦汉之前,因为秦汉时龙才开始与王朝崇拜结合在一起。而龙崇拜传入印度后,不断与当地文化相融合,其中龙文化和佛教的相互融合是印度龙文化本土化的见证。公元3世纪,随着佛教的东渐和丝绸之路的兴起,兼容并蓄着印度特色的龙文化也随之传到中国内地,与中国本土原有的龙文化互相交流交汇交融,形成多元一体的中国龙文化,在龟兹地区与天马文化又相融合,形成独特的龟兹“龙马文化”。

那么,“龙马文化”在龟兹地区又是如何演变的呢?通过对龟兹地区拜城县境内克孜尔水库墓地的科学发掘研究表明,该墓地大体处于西周到春秋时期,墓主人以游牧民为主。作为马背上的民族,他们十分擅长养马,而且对于马有着特殊的感情,也因此衍生出许多神异的天马传说。《山海经》中传载汉武帝所获“天马”,是龙和牝马交配而产,这些传说在向外传播的过程中不断与本土特色文化元素相融合,形成新的传说形态,有如天马和龙马形式。《史记·本纪·秦始皇本纪》把秦始皇称为“祖龙”,到汉代更是神话刘邦,《史记·本纪·高祖本纪》描绘刘邦降生,“其先刘媪尝息大泽之陂,梦与神遇。是时雷电晦冥,太公往视,则见蛟龙于其上。已而有身,遂产高祖。”后面还有“斩蛇起义”的故事等,都是为了说明汉朝得立乃天命所归。迨至汉武帝时期,为加强中央集权、开疆扩土、首开丝路,天马、龙马更是被赋予天降祥瑞的政治符号,君权神授的思想进一步强化。随着中原“龙马文化”对西域龟兹等地的不断深入影响,龟兹人民有了更多的想象空间,对“龙马”的崇拜进一步加深,从而演变成龙马信仰,形成“龙马文化”。

二、龟兹地区“龙马”形象简述

(一)克孜尔石窟118窟中“龙马”形象

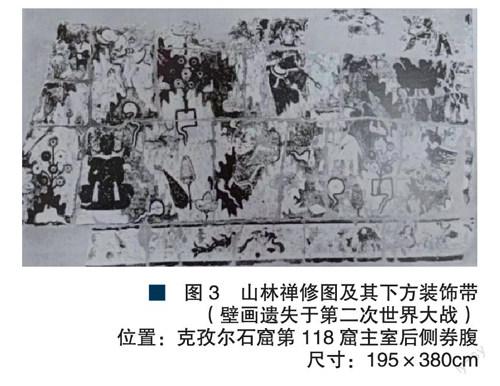

克孜尔石窟118窟的开凿时间约公元3世纪,位于谷内区,窟口方向南偏东10°,由前室和主室组成。前室呈平面方形,宽4.01—4.24、残长1.74、高3.88米,不规则的覆斗顶。正壁中部开门道通向主室,门道顶部为斜坡面。主室平面横长方形,宽4.88、进深3.75、高4.04米,横券顶。前室窟体前部塌毁,主室正壁中部绘有大画框,画框纹饰从外向里依次为箭头纹、色带、卷草纹、色带和箭头纹,有一部分纹饰被揭取,画框内绘宫中娱乐场景。正壁左侧下部繪2身龟兹供养人。中部绘几列纹饰带。上部绘2身龟兹供养人,供养人连同中部的部分纹饰被揭取。右侧下部残存1身供养人,中部壁画脱落,上部绘1身比丘,壁画被揭取。叠涩面上绘卷草纹。正壁上方叠涩面纹饰有一部分被揭取;券顶中脊绘“天相图”,由右向左依次为日天、比丘、鹰捉猴、龙、对鸟、月天。两侧券腹绘菱格图案,内绘山水、动物、比丘。券腹下部各绘1列水中动物纹饰带。里外侧券腹壁画大部分被揭取。被揭取的部分,根据赵莉老师提供的图片可知是“龙马”形象的所在位置,马首前身有双蹄、翅膀,与龙身进行有机结合,主室前侧券腹“山林禅修图”下方装饰带左右两边各一身,呈向中间飞跑之势(图1);主室后侧券腹“山林禅修图”下方装饰带左右两边各一身,呈向外飞跑(图2);装饰带上还绘有水中动物、金翅鸟、乌龟、骆驼、拉弓射箭的天人以及蛇形龙等,描绘出生活和信仰结合的龟兹乐土(图3)。118窟是中原文化和龟兹地区本土文化的融合展现,“龙马”形象的出现就是最好的印证。

遗憾的是,在19世纪末20世紀初,西方探险队对龟兹地区的石窟壁画进行疯狂掠夺,克孜尔石窟的118窟也惨遭割取,主室前侧后侧券腹“山林禅修图”下方装饰带以及左右两侧上方半圆端面都被盗走。更为遗憾的是,盗走的这些壁画遗失在第二次世界大战中,留下的只有1906年由格伦威德尔带队的德国第三次考察队拍下的照片及其手绘图,现藏于德国柏林亚洲艺术博物馆。

克孜尔石窟壁画中的“龙马”虽已远去,但龟兹的“龙马文化”从未离开,龟兹“龙马精神”依旧还在,随着时光慢慢流淌在中华儿女的血脉里。正如唐代李郢《上裴晋公》所云:“四朝忧国鬓如丝,龙马精神海鹤姿”,这种“龙马精神”便是中原“龙马文化”在龟兹得到传承的证明。

(二)新和县“龙马纹”陶碗

1980年7月,在新和县通古孜巴什古城东城墙外出土了一件“龙马纹”的陶碗(图4),为模制地夹砂灰陶,形如碗状,其外壁有模制浮雕式的植物和动物纹饰图案。其中“飞马”与“龙”有机组合的“龙马”形象很有特点,模制“龙马”形象线条简洁、圆润,底部边缘有浮雕云纹与之相呼应,腾飞奔腾之势得到很好的体现,给人以一种腾云驾雾的动感之美(图5)。通过考古调查研究表明,通古孜巴什古城就是唐代军队驻守安西四镇中重要的军事基地,而这件在龟兹通古孜巴什古城出土的唐代陶碗,不仅是丝绸之路上龟兹“龙马”文化艺术的精彩呈现,更是中国文化多元一体的重要组成部分。

三、龟兹其他“龙马”事迹

1.上世纪70年代,库车县(市)文物管理所曾在苏巴什西寺佛塔西北部清理了一座墓葬,位于西区高耸的塔庙北侧,在其中发现一具彩绘棺木,棺木内有人骨、龙头,龙头为圆木雕刻,绘有红色纹饰,面目分明,形象生动。根据出土遗物研究表明,该墓葬的年代为汉代。如此看来,汉代时期龙文化已在龟兹的日常民俗中得到体现。

2.关于龟兹“龙马”事迹,在《大唐西域记》卷一中有相关记载:“国东境城北天祠前有大龙池,诸龙易形,交合牝马,遂生龙驹,桃庚难驭。龙驹之子,方乃驯驾。所以此国多出善马……如是渐染,人皆龙种,恃力作威……”其中以神话传说的艺术表现方式记载的龟兹城北大龙池之事流传至今,不仅很好地诠释龟兹地区的优质好马,还直观表明“龙马”的推崇在龟兹已经很普遍;同时,龟兹人认为“人皆龙种”,这与中原“龙的传人”精神意识有着历史相沿、人文相关、根脉相连的紧密关系。

3.在龟兹,除了上述文物,还有克孜尔千佛洞出土的唐代龙首陶祖和库车县唐王城出土的木雕龙首等承载“龙”文化的相关文物,都与中原息息相关,在吸收兼容的过程中结合本土民俗信仰,形成独特的龟兹“龙”艺术形象。这些文物就是当时龟兹受中原龙文化影响最好的见证。

四、结语

综上所述,龟兹“龙马文化”的意义有以下三点:一是龟兹“龙马文化”源于中原,融合本土民俗文化。根据文献记载,先秦时期“龙马”艺术形象已经得到表现,汉代“龙马”概念已经逐渐被推崇,“龙马文化”逐渐形成,而龟兹“龙马文化”必然是和中原“龙马文化”历史相沿、人文相关、根脉相连的;二是“龙马文化”不仅是体现中华民族对“龙马”的推崇,它还承载了我们民族的龙马精神,成为中华民族共同体意识和自强不息等精神意识的象征;三是“龙马文化”是中华文化的重要组成部分,对中华民族的凝聚和融合有着重要作用。其中,我国有着渊源久远的龙文化崇拜,早在五六千年前对龙和马的崇拜就已十分普遍,“龙马文化”慢慢在华夏大地上生根发芽,并不断发展传播,不仅在中原地区传播,随着丝绸之路的兴起、农牧民的迁徙和流动,逐步形成龟兹“龙马文化”,而新和县“龙马纹”陶碗上的形象以及克孜尔石窟118窟壁画上的“龙马”艺术形象,就是中原与龟兹交流交融交汇的例证,也是中华文化多元一体的体现。

(本文配发的图1、2、3均源自赵莉《克孜尔石窟壁画复原研究》一书,特此说明,以致谢忱)

参考文献:

[1]张平.新和“龙马纹”陶器及相关问题[C].//“丝绸之路与龟兹中外文化交流”学术研讨会论文集,中国中外关系史学会,2010:122-131.

[2]张晖,刘玉生,祁小山. 龙源探索与西域龙文化[J].新疆人文地理,2014(07):102-107.

[3]赵莉.克孜尔石窟壁画复原研究[M].上海:上海书画出版社,2020.

作者简介:

郑华宁(1997—),男,汉族,云南昭通人。现任职于新疆克孜尔石窟研究所。