职场人为何不想谈“意义”

马若林·利普斯-维尔斯马 凯瑟琳·贝利 阿德里安·马登 拉尼·莫里斯

在新冠疫情暴发之前,对工作意义的追寻已成为管理领域的重点议题。员工们被鼓励发现自己的“使命召唤”,领导者要自问“为什么”,组织则要找到自身“真正的方向”。此举具有充分的理由:研究表明,高度的意义感和使命感可以提升组织成员的敬业度、生产力和创新能力。

疫情的冲击使得意义感变得更加重要。疫情让我们中的许多人停下脚步,重新评估工作在个人生活中所扮演的角色,以及什么才是对自己真正重要的事情。无法提供有意义工作的雇主可能面临士气低迷的局面,或者失去有价值的员工,而这些人正是促进组织发展和革新的动力源泉。

在这一挑战面前,管理者可能倾向于围绕公司使命加大内部宣传力度。尽管由于各种环境、社会和财务原因,超乎利润的使命可谓至关重要,但是仅靠这种方法来提升个人的工作意义感,结果可能适得其反。雇主越是极力向员工灌输工作的意义何在,员工就越难以真正找到意义感。真正的使命感不是来自他人的强加,而是源于自主发现。

换句话说,意义的创造应该是一个草根过程。但首先,管理者和员工必须学会如何就这件事进行交流。参与对话对于发现意义的过程不可或缺。与可信赖的对话伙伴交谈,有助于我们塑造了解自己、解读世界以及与他人相处的方式。我们聆听别人谈论意义,他们也聆听我们,在此过程中帮助彼此发现意义。

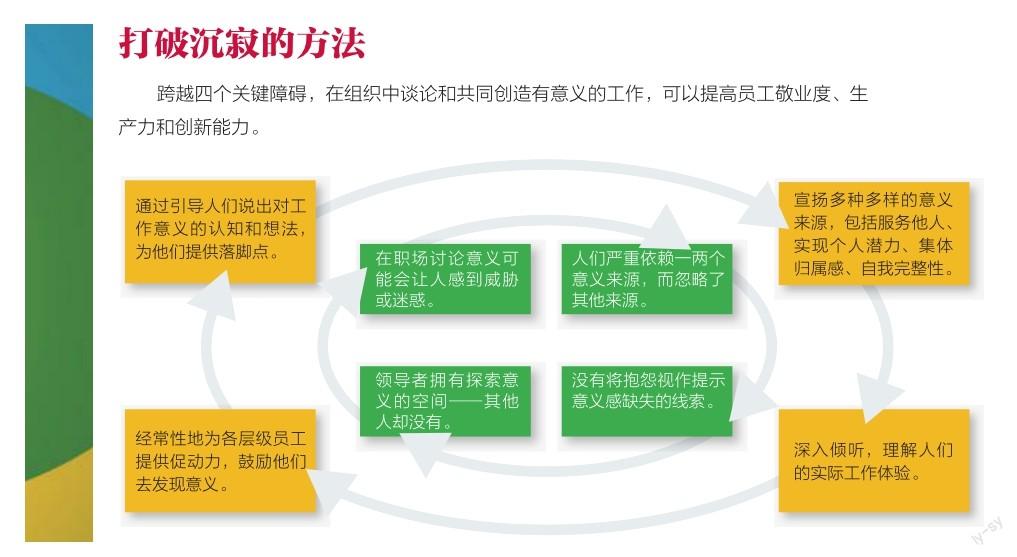

我们在多年的研究和咨询工作中发现,有四种障碍会使此类对话变得困难。下面就让我们一一审视这些障碍,以及克服它们的方法。

谈论意义可能令人不安

当受访者被问到有意义的工作对他们意味着什么,我们听到的往往是紧张的笑声,以及诸如“这是个有趣的问题”或“我不知道”之类的评论。他们因为没有现成的答案而感到不自在,经常需要在诱导下进入讨论。一些存在主义的思考,如“我为什么在这里”“这有何意义”会令人感觉虚无缥缈。人在职场,要表现出能力强、一切尽在掌握的样子,而不是探索一些威胁到自己身份认同的感觉。

在工作中讨论意义也会令人迷惑。正如新西兰的一位校长对我们说的那样:“你们试图挖掘的东西比我们通常在工作中谈论的要宏大得多。这很好也很重要,但让人感觉不着边际,超出了人们的舒适区。”

在这个话题上沉默太久之后,许多人找不到合适的语言来表述“工作如何才能有意义感”。结果,他们可能会错过提升工作参与度与满意度的机会。在职业发展评估或对话中,员工通常不会提及“意义”这个话题,即便他们能够重新规划职业路径或另谋他职,也可能同样如此。他们还可能产生孤立感。我们在研究中发现,员工经常惊讶地发现同事们也有同样的困惑。除非更频繁、更自然地进行关于工作意义的对话,否则雇主们很难识别和满足每位员工更深层的需求。

应对之道:尝试让员工用自己的话谈论意义。

意义是在内心深处被感知的,同样,与之相关的话语,无论是积极的还是消极的,也发自内心。比如,一个人可能会说:“我不喜欢‘服务的概念——我的牧师过去常把这个词挂在嘴边,我从小就害怕跟父母一起上教堂。我更喜欢从影响力的角度去思考。”但是另一个人可能讨厌“影响力”这个词,因为他的前单位已经把這个词用滥了,而且是一味空谈不求实效,使之成为虚伪空洞的套话。

这些词语本身并没有错。但鉴于它们在各人心中的强烈情感关联,最好让人们选择用自己的话来描述对他们有意义的东西。这将帮助他们找到落脚点,也使谈话不那么缺乏方向感。在我们的研讨会上,有时候,参加者需要经过一段时间才能想出适当的词语,或者相互借用词语。不管怎么做,重要的是人们要找到能引起自身共鸣的语汇,而不是简单地采用现成的职场套话。比如,员工们可能选择谈论“有质量的关系”,而不采用“内部网络”或“协作”等说法来评估他们的团队合作是否有意义。

对意义的定义存在局限性

我们在研究中识别出工作意义的四个关键来源,每一个都具有同等重要的价值。它们分别是:服务他人、实现个人潜力、集体归属感、自我完整性(包括真诚的行为、自我发现和人格发展等几方面)。

然而,我们在访谈中注意到,人们通常仅强调上述几个来源中的一个或两个。有些人说,工作只有服务他人才有意义;而另一些人则主要关注个人成就。由于“创造不一样的世界”和“成就卓越”常与公司的优先事项和常用语很好地吻合,这些目标在组织层面得到加强,而在缺乏人情味的工作场所讨论集体归属感和自我完整性,则会面临较大风险。个人分享自身信息时,会根据(他们认为)此类信息披露所带来的得失来决定分享哪些信息、披露多少以及与谁分享。当意义来源对公司语言构成挑战或者不直接匹配时,员工可能会回避自我披露,以免被人评判为幼稚,或与环境格格不入。这种情况可能导致个人被边缘化。

当个人对一些事避而不谈,整个组织内部关于意义的讨论就始终不够充分。例如,领导者没有明确谈论团队中需要归属感和支持感,员工可能将其解读为一个信号,表明集体归属感不是合法的意义来源。于是,他们可能会对自己这方面的愿望保持沉默。同样,员工往往不会明言组织决策如何支持或不支持他们内心关于自我发现、做真实的自己甚至成为更好的人的愿望。

如果只有一两个意义来源得到充分理解和表达,一个风险是个人会感觉“不完整”,那么其敬业度和工作表现就会受到影响。另一个风险是,在一些高度相关话题(如组织变革)的关键决策中,会忽略关于集体归属感和自我完整性(及其他未明言的意义来源)的考虑。当员工对意义的需求只是部分得到满足,另一部分则被忽略,员工可能承受更大的压力,或在幸福感方面出现其他问题,结果因精疲力竭或心情沮丧而离开组织。护士和教师是服务他人、创造更美好生活的人,但是这两个行业的从业者辞职数量是创纪录的。尽管他们不乏服务他人的机会,但是经常欠缺其他的意义来源,诸如集体归属感、展现个人才华或自我完整性等。

应对之道:尝试拓宽“意义”的定义。

这种方法是行不通的。研究表明,人们在谈论有意义的工作时很少提及他们的领导;每每提到,也通常是描述领导者设置的障碍——比如,在工作完成之前将员工调离项目团队,破坏了他们的成就感和联结感,或者不断推翻他们的判断,挫伤他们对问题和任务的主宰感。

由于意义通常被视为领导者的专利,员工很难说领导者的行为导致他们的工作失去意义,或者他们收到的关于意义来源的信息混乱,令人迷惑。

以领导者为中心、个人主义和英雄主义式的领导风格在业界并不罕见,这种领导方式重点关注的是如何改变“追随者”,而未能从多个角度理解一个复杂、多变的世界。因此,它不能为个人和团队以及他们所做的工作赋予意义。

追随者不愿被告知自己应该觉得什么有意义。尤其是当他们曾经被组织的某些粗暴做法伤害过,就更担心谈论如此高度个人化的感受会把自己置于容易受伤的地位。因此,当领导者谈起有意义的工作时,他们会认为不予理睬就是最理智、最健康的应对。

更何况,当领导者试图为他人定义“意义”时,会感觉自己深度不够,甚至在装模作样——毕竟,关于如何让自己有意义地工作,他们并不比任何人懂得更多。那些把领导工作理解为“掌管一切”的人可能会坚持要把意义强加给他人,而不是以平等身份与他人共同探索意义。员工的眼睛是雪亮的,他们会看出管理者在装模作样,或者在努力保护自身利益。这会破坏信任,进一步减少营造真诚关系和共创意义的机会。

此外,当领导者不愿分享权力,却还要把意义强加给别人,他们通常会遭到抵制,而所谓“有目的的工作”也将沦为另一套让员工冷嘲热讽的机械式操练。

应对之道:尝试让每个人平等参与。

关于意义的有效对话要求人们的思维方式发生重大转变。对话应该是平等的,源于领导和员工之间的牢固关系,而非领导者把自己“知道”的东西硬塞给员工。一家在Glassdoor平台上员工评分相当高的税务软件公司的CEO表示:“认为可以为员工注入工作的意义是一种不切实际的幻想。你需要跟员工贴得更近,倾听他们关于意义的表达,并对此保持一定的敏感度。”

为了让隐藏的意义浮出水面,在关注结果的同时还要关注过程。正是这样的过程让他人能够表达自己的想法和需求,让我们共同担负起包容性和道德行为的义务,并为发现工作目的提供了一个框架。领导者应当自问:员工和领导能否就工作的意义和目的畅所欲言并且相互倾听?在决策、计划和执行中,哪些环节上有时会忽略意义?由谁负责确保在各个阶段都不会发生这种情况?例如,在决定启动一项新的变革计划时,领导者是否考虑过它对员工的使命感可能造成怎样的影响?谁负责在变革流程的设计阶段考虑这一点?员工在执行该计划时,他们是否被问及这对他们工作的意义有何影响?他们是否道出了自己的心声?应当协调好这些流程问题,让每个人都有发言权,这有助于在周围环境中打造信任感。

当领导者和员工们在流程促使下不断质疑和改善他们关于意义的对话时,他们之间的等级关系就变得淡化了。尽管采用这种领导方法可能需要通过辅导、研讨会、课程或其他工具来提升领导技能,但从根本上说,其实质在于视人为人,并经常自问:“和我一起工作会是一种什么感觉?”作为雇主,若要认真对待工作的意义问题,那么组织内所有位高权重者都必须有勇气、有意愿,在平等基础上进行关于意义的对话。

人们常想摆脱雇主独立寻求工作的意义,然而组織可以通过消除前文提到的对话障碍来帮助他们找到工作的意义。

关于效率和效能的讨论往往将对意义的探讨挤得失去空间。作为雇主,倘若忽略或回避关于工作意义的对话,可能会在不知不觉中失去激励员工、加强彼此联系和提高绩效的机会。当他们为讨论工作意义的对话创造安全空间,并让各个层级的人都参与对意义的追寻时,组织将能更好地服务于每一个人,也包括他们自己。

翻译:石小竹