江南秀色亦苍劲

棠樾

张松是芜湖人,自小受到清新灵秀的江南地气的浸染,性格中保留着些许永远抹不去的细致委婉。他后来从军了,而且在部队的熔炉中摸爬滚打了近30年,身上的硝烟味和炮火味多了起来,形成说话高门大嗓和办事风风火火的做派,常常是未见其人先闻其声,以至于鲁公彦周说他的豪爽开朗“很像是一条关东汉子”。张松的这种人生经历造就了他的江南山水画图,秀丽和灵动自不必说,又融入了北方山水的苍劲和厚实,从而别具特色自成一格。

山水画在隋唐独立成科,至五代迅猛发展,开始出现北方山水和江南山水的分野。荆浩及其门下三位弟子李成、关仝、范宽所画的山水顶天立地铺天盖地,表现出北方山形特有的那种“云中山顶、四面峻厚”的雄伟气势。另一方面,董源、巨然所画的山水则峰峦晦明洲渚掩映,完全是秀润可爱的气象,恰如宋人米南宫所说:“一片江南也。”五代画家们创造了北方山水和江南山水两种画法,形成了山水画发展的两路传统,影响极为深远。但他们对后世画家既有引导也有束缚,那种师法自然的严谨态度和提炼自然的革新精神,能够引导继承者们新的变化;那种北方斧劈江南披麻一类的技法程式,又可能束缚模仿者们的手脚,使得历朝历代的山水画多见相似面貌。对当代山水画家同样是个考验,因为中国山水景观“北雄南秀”的自然特征放在那儿:北方气候干旱,有山无水或者少水,山势高拔陡峭;南方气候温暖湿润,多为起伏和缓的低山丘陵。前贤构造的北方山水和江南山水两种模式,是“搜尽奇峰打草稿”的结果,不是随意就能变异出新的。那么,如何突破古人张扬个性创新图式,便是毕生追求却未必修成正果的创作难题。在这种考验面前,张松迈出了明知山有虎偏向虎山行的果敢步履。

我知道,张松很早就以军旅画家著称了,却没有缘分见到他那时的作品。如果从画题来看,像引起较大反响的《万里边关图》等,画的显然不是江南山水,而是全景式的雄伟山川,或许更接近北方色彩的高山长水。至于笔墨技法,则是从画题上无法揣测的。20世纪90年代以后的近10年里,张松的山水画创作呈现为胶着状态,他在这段时间尝试过各种山形水态,也尝试过各种图式各种画法,努力追寻适合自己属于自己的理想面貌。回过头来看,张松的不懈追求是付出代价的,他不满意过于繁复过于周到的画法,于是删繁就简粗笔放墨地画了好几年,但总是犹疑总是动荡,总是缺少画面的稳定感和风格的归宿感。其间,他描绘过明丽怡人的江南春色,比起同时期的其他作品明显更加得心应手。也许是还不满足,也许是尚未敏感到驾驭这种山水形态的潜力,他没有定格地继续漫游着追寻着,直到90年代末期,张松先后画出《春水泛舟》《水乡秋韵》《春雨潇潇》等一大批作品,预示了他要用更多的笔墨来关注江南山水,用更新的笔墨来展示江南山水。尤其是1999年冬天画成的《春雨潇潇》,从水墨渲染看虽然还嫌凌乱,从构图和笔法看却有着莫大的意义,为以后的张松江南山水画图奠定了坚实的基础。所以说,这幅作品具有标志性:标志着四处出击之后终于瞄准了目标,标志着八方探索之后终于确定了方向,标志着一个成熟的山水画家的身影正在愈行愈近。

对于张松来说,生在江南长在江南。江南山水的自然景观并不陌生,跟在别人后面点缀几笔江南山水的秀丽也不困难,问题是怎样才能开辟一片江南山水的新天地。更大的难题在于,技法问题和风格问题并非孤立存在,而是紧密地联系着画家的审美理想。从当年创作《万里边关图》开始,张松的山水画就是放声歌唱迸发激情的产物,与传统江南山水传递闲云野鹤的萧散情怀大相径庭。如今,他绘制的江南山水画图必须做到古为今用,必须做到扬长避短,必须做到从中寄托积极高昂的当代理念。值得欣慰的是,张松在破解这些难题时取得了可喜成果。

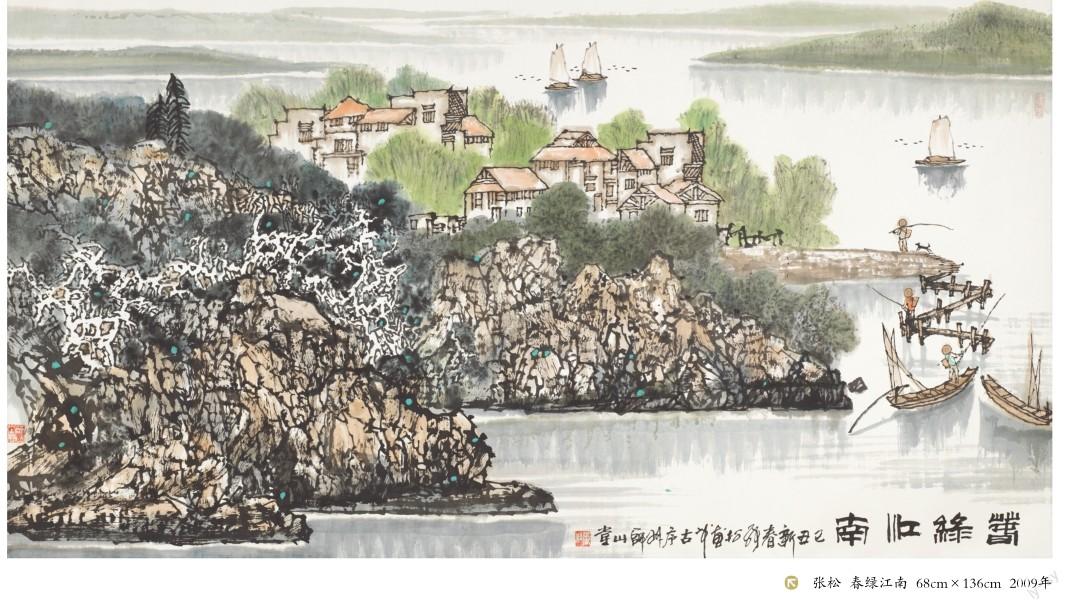

既然是画江南山水,明媚而且秀美的基本印象就不能不体现出来,因此在整体布局上,张松的作品讲究山水交融,用曲折萦回的江水洗刷山体滋润山体,用草木茂盛润山体呼应江水回报江水,营造了一片山得水而活水得山而媚的锦绣风光。张松讲究山水交融而不空泛,他在作品中展现的山水组合形式,称得上琳琅满目妙笔生花,完全避免了倪云林远山近水两段式和董其昌远山中水近坡树三段式的单调。例如,《水墨江南》《雨润江南》是一山一水式的组合;《极目楚天》《春至水乡》是一山两水式的组合;《春水泛舟》《水乡春韵》是两山一水式的组合;《湖光山色》《徽水渔歌》是两山两水式的组合,所有这些组合或取纵势或取横势,或取右上左下对角或取左上右下对角,于是繁复变化出更多的组合。即便如此,还是不能穷尽如《春月》之类以山围水式的组合和如《水上民居》之类以水环山式的组合,真正是山中有水山环水、水中有山水环山、山中有山山外山、水中有水水外水。在这山水交融之间,又有白帆点点渔歌唱晚的渲染,又有红瓦片片绿树掩映的镶嵌,江南美景跃然纸上。

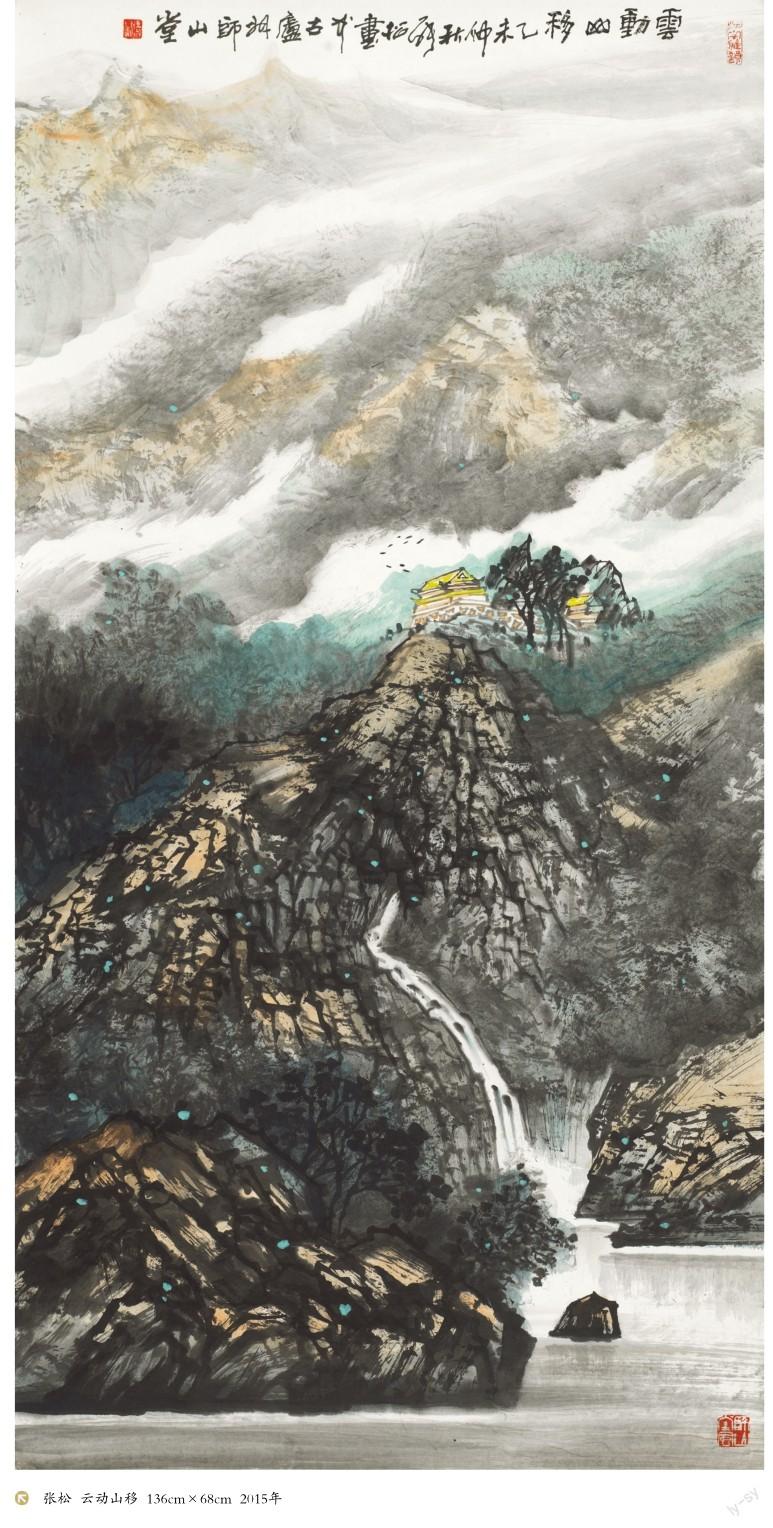

然而,張松的江南山水画图值得关注,不仅因为人们熟悉的江南美景得到了淋漓尽致的表现,更因为江南美景被赋予了新的姿态新的内涵。不管张松自觉还是不自觉,我总感到他在这一方面受到渐江的启发。渐江注意到黄山的花岗石岩层与吴越土质山丘的区别,并把这种区别渗透到笔下的江南丘陵地带景色中,所以学倪云林而不同于倪云林,学黄公望而不同于黄公望,主要的不同点是山形不再陂陀起伏逶迤绵延,而是近似锥形、矩形、梯形之类的几何形体,显得雄壮崭绝。渐江这样画,为江南山水注入了几分苍劲几分峻峭。张松学渐江而不同于渐江,学的是渐江的创新意识,不同的是创新意识的笔墨体现方式。他的聪明之处在于不画山峦和山脉的全貌,而是截取乃至放大一段或者两段山体,坚实而稳固地布置在画面的醒目位置。整体秀丽的格局中出现这段山体,犹如舒缓的旋律中出现高亢的强音,加强了刚劲的气势。更加需要关照的是张松对于山石肌理的刻画,他不用那些传统皴法,而是别出心裁地中锋用笔,勾出很有力度的相互交织的细密网状线条,似皴非皴似擦非擦,而后采用淡赭敷色。这种画法非常逼真地再现了花岗石岩层那种坚硬嶙峋的结构质感,又经过山体边缘曲线和山头草木晕染的对比映照,达到了圆浑与方正的统一,秀婉与坚劲的平衡。可以看看《太湖帆影》《春回时分》《源远流长》等画作,都是这种画法的生动诠释。

把江南秀色画得苍劲一些厚实一些并非空穴来风,有黄山的自然特征为依托,有渐江的前贤创造为借鉴。张松的贡献在于发扬光大,他用独特的造型语言使这一容易受到忽略的自然特征和前贤创造发扬光大了,而且与时代气息融为一体了。江南是张松的故乡,埋伏着他的深深眷念;今天的江南还是一块兴旺发达的热土,更能激发他的炽烈情感。所以,张松不仅要画出江南山水的清秀景色,还要画出江南山水的力感和动势,还要画出江南山水的神骨气质和巨大能量,还要画出江南山水的火热现实和灿烂前景。

其实,我这样解说张松的江南山水画图难免有些疏漏。比如说,张松前些年在摸索这些年仍在摸索,画过一些更加照顾全貌的作品,也画过一些更加注重墨法的作品,还画过一些更加突出设色的作品。但是比较之下,他对秀丽与苍劲的有机融合给我留下的印象最为深刻。张松有个形象说法很有意思,他说画家作画好比赤身裸体,也就是毫无保留地表达情感;评家的工作则是为画家裁剪一套衣服,评家的高低在于这套衣服是否合身得体。我忝在评家之列,向来认为出色画家的合身得体的衣服未必只有一套,或者说他们的手笔未必只有一套,但最能体现画家形象特征的衣服、最能代表画家风格特征的手笔也许只有一套。我为张松量身定做的这套衣服,但愿他穿上以后光彩照人。