延安文艺座谈会亲历者口述

2002年,在拍摄文献纪录片《晴朗的天》期间,笔者采访了当时还健在的30多位延安文艺座谈会的与会者和知情人,留下了珍贵的记录,现将部分内容整理发表,以飨读者。

主席握手真心实意,眼睛看到你心里

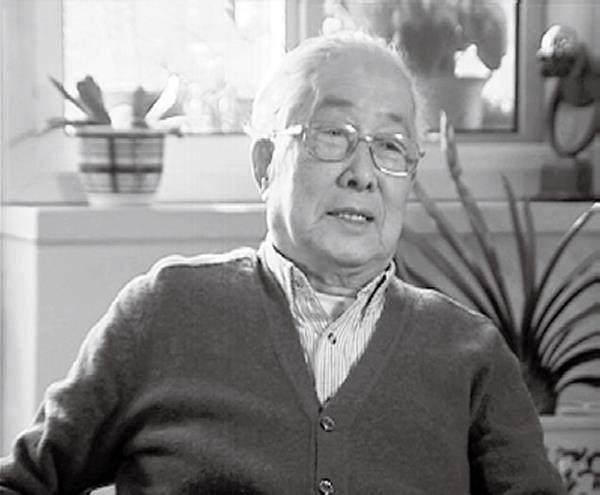

(欧阳山尊,时为八路军第一二〇师战斗剧社社长)

欧阳山尊

第一天开会,我们大家都坐好了,坐了一圈。毛主席来了,大家站起来,毛主席一个一个握手。到了我,毛主席握着我的手说,欧阳同志,你是从前方回来。我很感动,毛主席还记得我到前方了。当时握手的情形我还记得很清楚,他不是握着你的手跟另外一个人讲话,他是握著你的手,握得很紧,眼睛看着你,跟你讲完话以后等你有表示,然后松开跟另一个人握手。他握你的手是真心实意的,而且他的眼睛也是看到你的心里的。这也体现了毛主席的群众观点。

那天开会,毛主席讲的就是后来《讲话》的“引言”部分,我就不详细说了。有一点我记得比较清楚,就是毛主席说,同志们有什么意见,下次开会大家可以说,而且可以写信给我。我就胆大了,会后我给毛主席写了一封信。信的内容第一点就是前方非常需要文艺工作者,希望延安的专家、艺术家、文学家能够到前方,为部队、为老百姓服务。第二,希望把延安的文学艺术家组织起来,了解他们的一些情况,给他们一些帮助。主要就是这些内容。只过了三天,毛主席就给我回信了,这是我得到的毛主席第一封回信。信上说,欧阳山尊同志,你的意见是对的。此致,布礼!毛泽东。看到毛主席的回信,我当时很兴奋,也受到鼓舞,我就敢于在会上发言了。

开会的时候,有的专家发言说得很长,很有理论性。我也没有那么高的理论水平,我就汇报前方的情况。第一点,我说,前方军民,他们需要文艺,但是文艺工作者去了应该有一个正确的态度,前方部队、老百姓要什么你得给什么。不能因为你是拍电影的,你就说要我唱歌我不会,那不行。前方有个习惯:你说不会唱啊,大家就说再来,哗啦啦鼓掌。要是你还不唱,大家就会很失望。你唱好唱不好都要唱。我举这个例子并不是没有事实根据。再比如部队布置救亡展览时,要你写几个美术字,你说我不会,我是诗人,那不行。你会写字就写几笔,你会画画你就画几幅,画得好画不好没关系,你真心诚意地为老百姓服务就行。第二点,我说,你到前方,老百姓要把你的五脏六腑都掏得干干净净,但是你收获的东西要比你付出的多得多。第三点,部队宣传队一些搞宣传工作的人,他们有一些想法。他们说我们搞到最后也就是个排级干部,他们有些情绪。依我说,当哪级干部,这不应该是首先要考虑的,首先要考虑的是为部队、为人民做了多少工作。但是我也提出来,中央应该考虑在部队搞宣传时间比较长的同志,他们属于哪一级编制可以不考虑,但是要考虑他们的待遇。比如说排级干部,连级、团级干部参加的活动他们也可以参加。不限于排级,团级干部看的文件他们也应该可以看。说了这些以后,我是很害怕的。这次会议,中央领导都参加了,凯丰同志是主持会的,总司令、陈云同志都参加了,大后方来的专家也都参加了,我怕在他们面前出丑。我说我这些话假如有错误,希望得到大家的批评。但是,后来我听周扬同志说,毛主席听了我的话对他说,到底是从前方回来的。我听到这句话后很激动,当然这不是夸我一个人的。我觉得在实际生活中,在战斗中,才能够说出这些比较有内容的东西。人的社会生活是文艺的唯一源泉。

毛主席作结论的时候,天慢慢暗下来了,院子里架起个三脚架,下面吊着汽灯,我正坐在汽灯附近,毛主席就站在汽灯下讲话。毛主席的讲话都是写了提纲的,而且还用红蓝铅笔在上面画了一条条的线。我坐在他后面,看得清清楚楚。他开头说其实朱总司令的发言已经是结论,非常谦虚。他说我现在的发言不是最后结论,要等到中央讨论后作出的结论才算最后结论。我当时非常感动,一个是毛主席那么谦虚,一个是毛主席非常尊重中央的集体领导制度。毛主席讲的话,我都一个字一个字非常认真地记了下来,回到住处还是非常兴奋。

“大树是从苗苗长起来的”

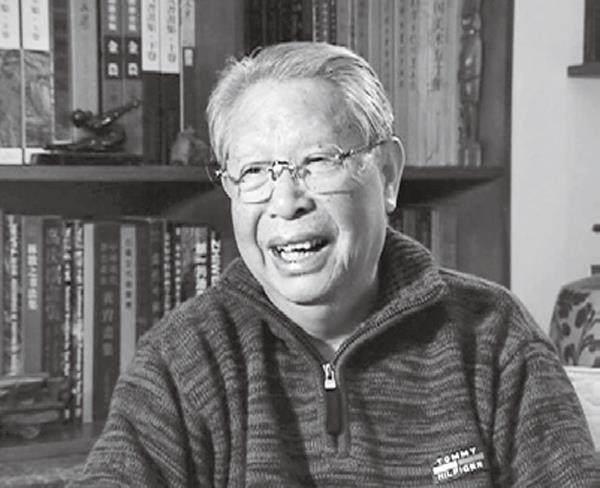

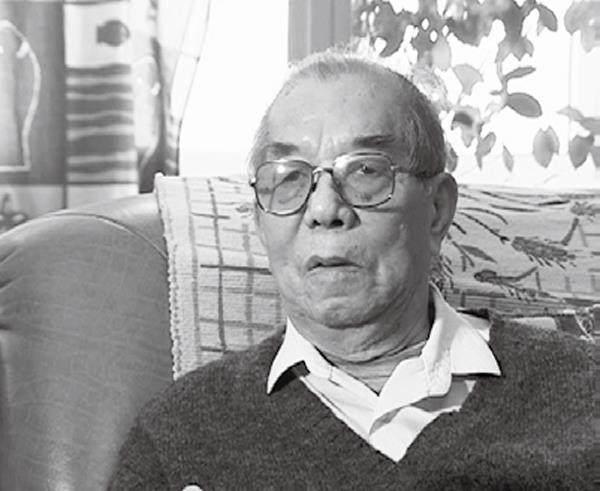

(罗工柳,时为鲁艺木刻工作团成员)

罗工柳

第一天开会,毛主席是从后面进来的。有好多认识的,也有的不认识。毛主席很周到,一个一个地握手认识。我记得我坐在进门的左边那个窗户底下,这一排就是蔡若虹等人,都是美术界的人在一起。延安的人穿的衣服都是灰颜色的。我刚从前方回来,穿的是一套绿军衣。毛主席到我跟前以后,看我穿绿衣服,马上跟我握手,问我从哪里回来。我还没来得及说话呢,周围的人就说了,他是木刻工作团的,刚从太行山回来,叫罗工柳。毛主席想了一想,把我的手握得很紧,他说知道知道。我想,大概是朱总司令回来说我们搞年画搞成功了。我觉得这在我党工作里面是小芝麻,但毛主席还放在心里,我觉得非常感动。那个时候我才26岁,是个小伙子,遇到这种情况一辈子都忘不了的,感到毛主席对我们这些小兵很关心。

会上还是很活跃的,大家有什么意见都可以讲,畅所欲言。萧军讲,我是老子天下第六。为什么说“天下第六”呢?马、恩、列、斯、毛,第六就是他了。这是他的个性。总司令就批评他了,说,萧军,第六不能自己封,要群众来定。我没想到当总司令,干了几十年了,大家看到我还可以,就让我当总司令,你不能个人定第六。所以这个会议还是很活跃的。胡乔木坐在我旁边,就起来驳萧军。

最后作结论的一天。白天开大会大家发言,结论是夜里作的。人很多,屋里坐不下,是在门口广场上开的。摆了一个小桌子,旁边有三条木头棍子,支起来挂一个演戏用的汽灯。我挨着毛主席很近。他拿着稿子,一边看一边自言自语:“哎呀,这个文章很难做啊。”这是毛主席说的,我听到了。他为什么这样说呢?因为不同意见很多了,说到大家都能够接受,都能够同意,确实是难度很大的。

文艺座谈会以后,毛主席又亲自到鲁艺来了一趟,为什么呢?因为文艺座谈会鲁艺参加的人不可能太多,所以毛主席亲自到鲁艺再讲一次。毛主席站在鲁艺篮球场上,在篮球架底下讲,操场上都是鲁艺的师生。我记得毛主席讲了两个问题,一个问题是说鲁艺还是个“小鲁艺”,整个社会生活才是“大鲁艺”。“小鲁艺”和“大鲁艺”这句名言,就是在这个时候讲的。意思是说,不要光待在鲁艺了,赶快下去,下乡,到生活中去。这是一个意思。还有一个意思是,他说鲁艺是讲提高,前方是讲普及,这两个矛盾怎么解决?他很通俗地讲,说你们不要看不起普及工作。普及工作是个苗苗,你们千万不要把苗苗踏死了,大树是从苗苗长起来的,没有苗苗,你的大树是不可能有的。“大树是从苗苗长起来的”这又是一句名言。这次讲话很通俗,后来对鲁艺影响很大。

“我在文学艺术方面是个门外汉,是个小学生,现在大家要考我一考,题目就是‘结论”

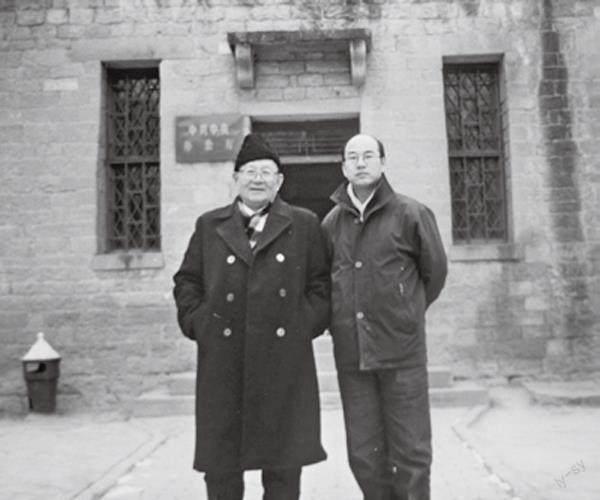

(干学伟,时为鲁迅艺术学院戏剧系教师)

2002年1月,张军锋与干学伟在延安文艺座谈会会场旧址前合影

鲁艺开学典礼上,毛主席演讲我听了,给我的印象特别深。他讲话非常幽默,他说《红楼梦》里面有个大观园,大观园里面有林黛玉、贾宝玉;你们鲁艺是个小观园,你们就是小观园里面的贾宝玉、林黛玉,你们的大观园在太行山。他的意思就是说有出息的革命艺术家应该到革命中去,到战争中去。他还说苏联有一个作家叫法捷耶夫,他写了一个小小游击队,成为无产阶级的作家。他意思就是说你们应该到火热的斗争当中去。下面他又讲道,你们要重视民间文学,夏天的时候老百姓在院子里面说故事,这就是人民的口头文学。你们要注意民歌。从这些东西里面能够看到、感觉到人民群众的生活、感情,人民的语言和人民的性格。

文艺座谈会当时到会的有100人左右,我们大家都坐好以后,主席进来了,一个一个都握手,有的人认识,有的人不认识,不认识的有人介绍。我记得在我的前面是一个青年记者,然后到我,之后毛主席到塞克那儿站着,跟他握握手聊了几句天,然后又到萧军那握握手聊了几句天。这两个都是文艺界的党外人士。最后毛主席朝南坐在一张桌子那,旁边有朱老总、胡乔木这些人。那次开会我印象很深,徐老(徐特立)迟到了,他最后进来。他进来的时候,所有椅子上都坐满人了,没有空的椅子,大家都站起来让徐老坐,他是毛主席的老师,大家都很尊敬。他怎么也不肯坐,说“别别”,就跑到北边窗台前面,一跳就上了窗台了,侧坐在窗台上,一条腿曲起,另一条腿还拖在窗台下,拿出特别短的一个铅笔头,小本子往腿上一搁,毛主席讲话时他就那么认真地记录。

我记得丁玲发言主要是检讨,因为她那个时候主办《解放日报》文艺副刊,在那儿她发了一篇文章叫《三八节有感》,感慨在延安有的人对妇女不够尊重。丁玲讲道,我虽然参加革命时间也不短了,但是从世界观上来说,我还应该脱胎换骨。这四个字绝对不会错。

5月23号第三次开会,下午最后一个发言的是朱总司令,朱总司令说作家应该是第一还是第二,这是由人民群众来封的,不是自封的。我看小资产阶级知识分子应该投降无产阶级,把屁股坐到无产阶级的方面来。我是旧军人出身的人,我觉得救中国只有参加中国共产党,我就到上海找共产党。共产党不要我,我就到了德国。在德国我终于参加了共产党。后来干了几年,大家觉得我还可以,就叫我当了个总司令。我这就是旧军人投降无产阶级。我看你们小资产阶级知识分子也应该投降无产阶级。

最后作结论的时候,因为在杨家岭要听主席讲话的人太多了,屋子里挤不下,所以挪到院子里。当时天黑了,院子里面支了三根木头,搭的架子上挂了一个汽灯。毛主席一直站着讲,没有稿子,手里拿个小茶壶,讲一会儿喝一口,脸有点红。主席讲话非常风趣、幽默、吸引人,给人印象非常深。

他说,同志们,开了三次会,开得很好,对我帮助很大。我在文学艺术方面是个门外汉,是个小学生,现在大家要考我一考,题目就是“结论”。大家都笑了。接着主席讲,朱总司令的讲话,就是中央的意见,中央的意见是一致的。我在一些具体问题上多讲几句话……很谦虚,很幽默。

干学伟

他说他在当学生的时候,总有一种很强烈的学生习气,上学去的时候挑个担子,背个行李都觉得不像样子;觉得同学的衣服是干净的,知识分子的衣服是干净的,农民、工人手总是黑的、脏的。参加革命以后,跟工农分子打成一片,感觉到没经改造的知识分子有时候是脏的,农民、工人是干净的。我们听了以后非常吃惊,对我们教育很大。我们下乡去的时候就很注意这一点,跟老百姓聊天,老头们拿个旱烟抽烟,递给你,你拿过来抽的时候就不会把烟嘴先擦一擦。

5月份主席讲完话,我们回到学校里又反反复复学习。王大化、李波,还有严正,他们先扭秧歌。领导看过后指出,鼻子上抹白粉是丑化群众,要去掉,小辫子也拿掉。秧歌队领头的打了一把伞,后边有一个人拿扇子,象征风调雨顺。考虑到我们是在党的领导下,所以秧歌队前面要用斧头、镰刀。经过这样的改造,秧歌这种民间艺术形式焕发了生机,新的秧歌运动开始了。新秧歌排出来后,有《兄妹开荒》《赵富贵自新》《张丕模除奸》等小节目,毛主席和中央的其他领导同志看了都很喜欢。这样,延安几个文艺单位就都分到陕甘宁边区几个分区去演出。我们到延安县去拜年,延安县的老百姓也回拜,我是那个时候头一回看到腰鼓。我真是吃惊,声音太洪亮了,现在的腰鼓根本没法比。那时的腰鼓又粗又长,两头的牛皮毛都没有刮光,打起來声音非常震耳,山沟里一回音更是雄壮,太棒了。

30年代鲁迅在上海也搞大众文学,但是那里是国统区,他没有条件跟工农兵结合。陈赓同志去找鲁迅的时候,带去一份长征的资料,想请他来写。鲁迅觉得很难写,因为他没有这方面的生活,要刻画出一个生动的形象很难。国统区的知识分子、艺术家不可能跟劳动人民相结合,但是在根据地可以。毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》解决了鲁迅所没能解决的问题。

有一篇文章里面讲到世界纪录片之父伊文思,也学习毛主席的《在延安文艺座谈会上的讲话》,他用英文版,给司徒慧敏的儿子司徒兆敦看,问司徒兆敦,你们是怎样跟群众打成一片的?司徒兆敦说同吃、同住、同劳动。伊文思笑了,他说你们劳动完了以后,放下工具就去休息了。你们知道劳动人民怎么样?他们拿石头,拿土块在镰刀上磨,让它更锋利。可见这位世界纪录片的大导演伊文思对毛主席著作的理解,比我们有的同志感受得还要深刻。

《在延安文艺座谈会上的讲话》,根据我个人的理解,所要解决的一个最根本的问题就是世界观的改造。之所以能够取得很大成绩,根本的一条就是大家经过延安整风都注意了世界观的改造。你要成为一个为人民服务的、为工人阶级服务的人民艺术家,就应该改变自己的世界观,要注意自己的世界观是不是改造过来了,思想认识是不是正确,要不断学习进步!对大家觉悟的提高,跟群众打成一片起了很好的作用。

从此以后木刻版画建立起了中国作风、中国气派

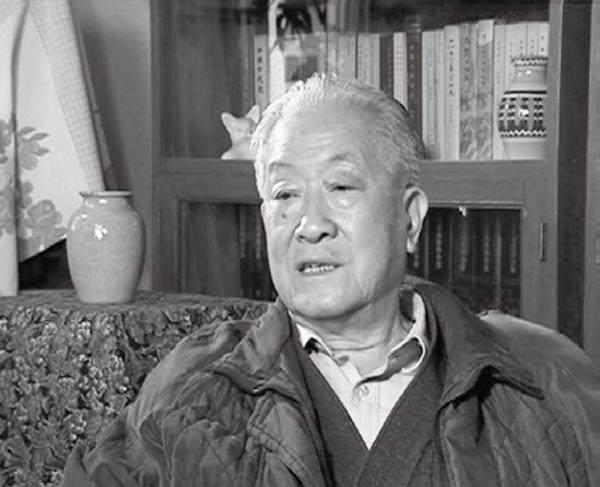

(力群,时为鲁迅艺术学院美术系教师)

我是1940年1月到的延安。延安美术界和上海最大的区别是什么?最大的区别就是共产党支持版画。在上海我们刻木刻,国民党迫害我们,抓我们坐监牢,认为我们是共产党领导下的。而且我们在上海刻木刻基本上没有人民群众的生活,没有创作的源泉,到了延安我们获得了生活的源泉。这两点很重要。整个鲁艺没有油画,没有国画,因为没有工具等条件,美术系只有版画和漫画这两门课程。所以共产党是支持刻木刻的。鲁艺就在一个村里头,我们周围都是农民,我们刻起木刻来就能够看到老百姓的形象。

因为参加文艺座谈会人不多,毛主席来了后,与开会的人一个一个握手问候,问在哪儿工作,名字叫什么。然后毛主席就讲“引言”部分,提出了立场问题、态度问题、工作对象问题、学习问题,让我们讨论。多少年过去了,我还记得在讨论的时候,杨尚昆的妻子李伯钊同志说:我们有的同志写小说,写到我们的红军向从国民党地区来的女同志求爱,他怎么说呢?说是癞蛤蟆想吃天鹅肉。这还有什么正确的立场?李伯钊同志的话给我印象很深,批评得很好。像我这个人对红军是非常尊敬的,对红军两万五千里长征我们实在钦佩。怎么能说出这样的话来呢!对老红军太不尊重了。

延安文艺座谈会前后创作上有很大的变化,版画创作也是如此。在延安文艺座谈会之前,我们所刻的木刻都有些欧化的味道,虽然已经逐渐有了我们自己的风格,但是基本上还没有脱离外国影响,老百姓不喜欢看。延安文艺座谈会以后,我们的木刻,不光古元,不光我,还有其他同志,都脱离了外国影响,就不再向外国木刻学习,而向中国的传统年画学习了,建立了中国的作风、中国的气派。在新中国成立以后,很长一段时期,我们的木刻艺术就是在延安木刻的基础上发展的,就是继续创作不受外国影响的、有我们自己作风的版画。

力群

“漫画要发展的”

(华君武,时为鲁迅艺术学院美术系教师)

1942年1月的时候,蔡若虹、张谔和我,我们三个人开了个漫画展览会。当时我们在延安已经生活四年了,也看到了一些现象。在延安大家没见过漫画,都很好奇,都来参观。来的人大多是干部,也有八路军的官兵。很多人都来看,引起了轰动。展览会开到差不多一半的时候,毛主席也来看。那天我正好在会场值班,毛主席看了一遍,对有的画不太明白,就问我,我就给他作了解释。毛主席看完要走了,我请毛主席批评,毛主席说,漫画要发展的。那个时候我也不大懂“发展”是什么意思,也不好意思去问毛主席。

后来毛主席找我们三个画漫画的到他家里面去见见面,吃了一顿饭,喝了点酒,也谈了很多。我在延安《解放日报》上发表的漫画,很小的一棵树,没人管它,马咬了,驴啃了,就死了。在当时的延河边是有这种现象的,我就给这幅漫画起了一个名字叫作《1939年延安植的树》。毛主席就拿这张画开头,他说,延河植树植得不好,应该批评,但要分清个别和一般,比方说王家坪植树不好,就应该批评延安王家坪植树。他说,你这样一讲,就好像是说整个的延河植树都不好,这不准确。他说,你要分清楚这是个别的,还是一般的,是局部的,还是全局的。毛主席这个话讲得很简单,他说要区别两个关系,一个是个别和一般的关系,一个是局部和全局的关系。这一点很重要。在我自己感觉,漫画长期以来存在片面性,总是强调夸张,因此,讽刺性就不准确了。我们认识到,一个错误是把这些东西夸大了,片面性了;第二个就是在民族矛盾很尖锐的时候,抗日嘛,你去画这些东西干吗?那个时候应该都一致抗日,我们内部有些问题,也不值得开一个延安讽刺画展,好像就是讽刺延安的,这个是不对的。

华君武

延安文艺座谈会对我很有触动。以前在上海画漫画,我没想到画工人、农民,我的对象就是知识分子、市民,反映市民的画最多了。另外那时的世界观、艺术观也都是旧的,根本没想文艺还要改造还要变化。听了文艺座谈会上的讲话,虽然也不是很理解,但也是有一些理解的。到了延安,到了鲁艺以后,你总要跟老百姓接触,延安实际上大多是农民。农民多,红军战士大多是农民,红军的干部也大多是农民。毛主席这样讲:八路军是穿了军人衣服的农民。当时漫画的对象跟上海的不一样了。我在上海画画学一个外国人的,那无所谓,但到了延安,要把我的漫画放到墙报上,就有问题了。在延安桥儿沟我们办一个墙报,老百姓看到我们的漫画,看不懂,扭头就走了。作品嘛都希望有人看,老百姓看不懂我的漫画,或者不喜欢我的漫画,那问题就来了。就是毛主席讲的,你是从上海亭子间走到延安这个广大工农兵的天地当中来的,你的东西要变化,你不变化你是独角龙。毛主席要召开文艺座谈会,就是要解决我们创作中存在的这样一些问题。所以,参加文艺座谈会,毛主席的讲话引起了我的思考。慢慢體会,我认识到自己要改,怎么改?到实践中去摸索。

要为农民、为士兵演戏

(张庚,时任鲁迅艺术学院戏剧系主任)

最初的时候鲁艺主要是戏剧系,还有音乐系、美术系,没有文学系,文学系是后来才办的。人都住在山上的窑洞里,底下有房子,是教室。我记得第一年每天都演戏,后来党的领导布置我们注重教学,演戏大大地减少了,以培养为主了。那个时候前方非常需要文艺人才,我们本来想把学制搞长一点,可是不行。我记得第一期搞了三个月,学生毕业后就送前方了,第二期稍微长一点,到后来才更长一点。共办了四期。第一期人不多,后来人就慢慢多了。这些人后来到各个解放区去主持戏剧工作,差不多都是骨干。

我们这个戏剧系开始搞的时候,当然就是演一些宣传抗日的戏,后来慢慢地正规化,演了一些比较有名的戏,如《日出》《带枪的人》等,外国的、中国的都有。演的都是话剧,因为那个时候我们只会搞话剧,不会搞别的。我们搞出来的这些戏和农民没有关系,农民也不喜欢看。光讲戏,没问题,可是让谁看呢,就有问题了。所以党提议,对于这些问题要研究。第一就是说你们要为农民、为士兵演戏。为什么叫为工农兵呢?因为那个时候延安主要就是工农兵,干部也都是从工农兵来的。那时工人也没多少,所以讲工农兵,实际就是农兵,而兵也都是从农民来的,所以说,为工农兵演戏实际就是为农民演戏。为农民演戏就有一个问题—农民不大爱看话剧。延安那个地方的农民比中原的农民还要原始一些,都爱看唱戏。因此经过整风,戏剧系第一件事就是搞扭秧歌,搞出了《兄妹开荒》《夫妻识字》这些戏。搞出这些戏也不是在剧场里面演,而是在街头演,因为农民习惯在街头看秧歌。这样一改,农民非常喜欢,那个时候报纸上宣传讲是“鲁艺家的秧歌”。

鲁艺原来没有搞过秧歌,但鲁艺的人有很多农民出身的,他们会搞,因此就搞成了。那时候延安有一个平剧团,就是京剧团,原来也是跟鲁艺在一起的,后来从鲁艺分出去了。毛主席叫他们搞新的京戏,这样就有了《逼上梁山》这出戏。

整风之后,延安组织了五个工作团奔赴各边区,鲁艺是到绥德去,当时是我负责。绥德是一个比较开放的城市,那里学校很多,知識分子也很多。我们去不完全是给老百姓演戏,还要帮助当地的知识分子,让他们能够学我们编的新秧歌、新戏,为老乡去演出。这样,把那边群众文艺都带起来了。我们那个时候下乡除了演戏以外,还收集民歌、故事,这也是一个任务。

张庚

《白毛女》不是延安的故事,是西北战地服务团从晋察冀根据地带回来的,那个地方老百姓中有这个传说,当时在敌后工作的文艺界的同志很重视,就把这个故事记下来带回来了。周扬同志说这是个很好的题材,可以写戏。这样就写了这个戏,是贺敬之、丁毅执笔。为什么用歌剧的形式呢?因为歌剧大家爱看,容易接受。《白毛女》排出来以后很受欢迎,差不多晋察冀的每一个剧团都演,甚至于每个农村自己的剧团都演。在演出过程中,根据领导和群众的意见作了很多修改。我记得在排《白毛女》的时候,鲁艺出了一个墙报,这个墙报专门给《白毛女》挑刺、提意见。现在提意见,人家不高兴,那个时候没有。

从“大洋古”到《白毛女》

(于敏,时为鲁迅艺术学院戏剧系教师)

讲鲁艺早期戏剧,人们说是“大洋古”和“关起门来提高”。什么叫“大洋古”?是指学生学习的东西都是大的、洋的、古的;另一方面就是我们实验剧团排大戏,当时排出了《日出》。《日出》那个戏应当说非常成功,按照我看的历次各个地方的演出,一直到现在我还认为鲁艺那台演出是没人能超过的。这不是我一个人的评价,是很多人的评价。延安一举一动的影响不是局限在延安这个地区,它是影响各个根据地的。各个根据地搞文艺工作的看鲁艺排《日出》,排大戏,他们也去排大戏。前方当然不具备这个条件。在抗日战争那么紧张、那么严酷的时候,文艺工作怎么帮助战争,帮助老百姓更加坚定抗日战争必胜这个信念,这是第一位的工作。鲁艺搞的排大戏,和第一位的工作是不相适应的。“关门提高”不能全部否定,不能说它一点好处没有,的确还是提高了一些,没有这个提高排不出大戏来;但是把年轻人的眼光从抗日战争严酷的现实,引到大的、洋的、古的这方面来,是与当时的形势不相适应的,完全脱离需要了。因为那样就把年轻人的眼光不是引导到抗日战争迫切的需要上去,而是引导到一种艺术性比较高的东西上去。而艺术性比较高的东西我们又没条件做到,提高的愿望无可厚非,但是怎么提高,就是一个问题了。不是不需要提高,而是用什么方法提高,这是一个很大的问题。后来毛主席讲了普及和提高的关系,就是针对这个来讲的。

于敏

1942年前后,战争空前残酷,我们的根据地相对缩小,延安被国民党包围,它是一粒粮食也不给你,一颗子弹也不给你,而且几十万大军时时准备进攻陕甘宁边区,准备进攻延安。在这种情况下,文艺方面到底应当采取什么对策,这是《在延安文艺座谈会上的讲话》要解决的问题。《讲话》里面讲的主要是解决人的思想、人的世界观的问题,解决立场的问题。

说到立场问题,毛主席说,党不能依你们小资产阶级知识分子,依你们就有亡党、亡国的危险。这个话当时听起来是很刺耳的,但是后来经过文艺整风的学习觉得心悦诚服,因为在那种严酷的斗争中,你必须非常集中,集中指挥,集中领导,不能三心二意,你搞你的一套,我搞我的一套。

鲁艺经过文艺整风以后,发生了很大的变化。这个说起来很有意思。我刚到延安的时候,听不惯这里的信天游、迷胡调,那个信天游唱起来一会儿高八度,一会儿低八度。后来觉得信天游很好听,我一听那个调就感到非常亲切,因为感情起了作用。

开始是搞秧歌剧。秧歌是陕北民间的艺术活动,它的动作很甩得开,很雄壮。秧歌完全是一种民间的东西,民族的形式。把它改造了,比方说原来民间的秧歌队前面一个男的、一个女的,化了妆样子也不太好看,花花绿绿的;改造以后,一个工人、一个农民,也是一个男的、一个女的,一个拿镰刀,一个拿斧头,一边歌一边舞,很好看。1943年冬天,过新年的时候,秧歌演遍了延安的各个地方,也到附近的各个县里去演,到处受到欢迎。然后就发展秧歌剧,最早是《兄妹开荒》。《兄妹开荒》确实是一种新的东西,过去没有的,是大家吸收民间艺术精华,又加以提高和改造形成的秧歌剧。还有很多这样的戏,《夫妻识字》《刘永贵挂彩》等秧歌剧非常受欢迎。不光是鲁艺的人演,其他机关也搞了秧歌队。

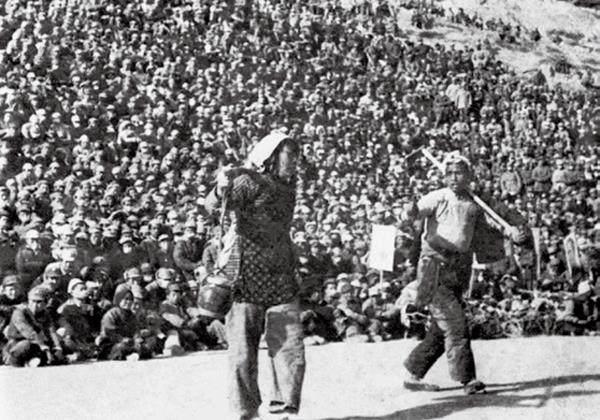

文艺工作者在延安为群众演出秧歌剧《兄妹开荒》

1944年的春节,可以说是个秧歌年。1938年是抗战歌声,1943年是大生产歌声。歌声都很嘹亮,但曲调不完全一样了,首先向老百姓学习,又把它加以提高,然后又给老百姓看,受到很大的欢迎。后来更有发展了,出现了《白毛女》。《白毛女》也可以说是秧歌剧的大成了。

秧歌运动是根据《在延安文艺座谈会上的讲话》的精神去做的,影响很大,影响到国民党统治区。我们从延安出来的这批人,经过延安文艺整风,思想很明确,就是要文艺为工农兵服务。而且觉得我们的一些作品确实做到了这一点。过去左翼文化是很好的,起了很大的作用,但是它并不是把农民、士兵放在第一位表现。不是不想,是不能啊。因为国民党不准。我们在延安就不同了,这是我们自己的天下嘛,而在人民中,工农兵是多数,当然要考虑为他们服务嘛。

主席的《讲话》我手抄了一份,一直带在兜兜里

(曾克,时为陕甘宁边区文艺界抗敌协会作家)

当时延安的作家集中在三個地方,一个是边区文联,一个是鲁艺,一个是文抗。左联时候的那些人大部分在文抗。其中有作曲家塞克,作家丁玲、萧军、舒群、白朗、罗烽、黑丁、雷加,还有陈学昭、欧阳山、草明等。我到文抗的时候是在杨家岭,在毛主席他们住的那个山上头,后来搬到延河的对面,叫蓝家坪。

当时还有个有名的诗人萧三,是从苏联回来的,他在延安大砭沟组织了一个文化俱乐部,经常有活动,歌唱晚会啊,跳舞啊。里面有小卖部,卖点瓜子、花生这些东西。每个礼拜六有一次活动,也举办舞会,毛主席、周副主席、朱总司令有时候还去参加。延安是很自由、很活跃的。当然,活跃以后很多思想问题暴露出来了,这也是必然的。去的时候都是追求光明去的,虽然不一定对共产党有多么深入的了解,只知道共产党是抗日的,延安是抗日根据地,这一点大家都是很清楚的。当然每个人的身上都带着他从出生到后来的经历、职业的烙印。烙印这个提法是我自己说的,毛主席也说了这个问题,说基本上都是小资产阶级思想。当时也有很多不适应的。不适应的怎么办呢?那时候也允许你说自己的不同看法。丁玲在《解放日报》主编文艺副刊,在那里可以把不同看法发表出来。文化俱乐部门口辟出来半条街那样长的壁报栏,谁都可以去贴,有什么文章和意见都可以去发表,文艺工作者也好,青年知识分子也好,老百姓也好,都可以说话,我们常常去那里看。

曾克

丁玲同志主编《解放日报》文艺副刊,那上面发表过短篇小说《一个钉子》《厂长追猪去了》《间隔》,发表了她自己的散文《三八节有感》,这篇散文曾引起领导和读者的意见,认为对工农出身的领导干部的缺点,有夸大的描写。就是在那个被称为“文化沟”的大砭沟,壁报上面经常出现一些用小资产阶级知识分子的思想、感情对老干部,对文化水平低的人提出的一些看法。

当时开文艺座谈会,比较直接的原因是毛主席还是想让文艺工作真正地变成革命机器的一个组成部分,让作家认识到自己不是在独立地写作。比如文艺和政治的关系,文艺和生活的关系,《讲话》中都讲得非常清楚,他提出来的这些问题,当时都是有针对性的。

在开这个会以前,毛主席工作做得非常仔细,把萧军、艾青、罗烽、舒群、塞克等左联时候比较有名的人都一个一个地,还不是一起地,而是分别地找来谈话。这些谈话没有公开,但是我们也可以从毛主席讲话中知道一些,大概他们也还是有一些意见,包括如何处理文艺和政治的关系问题、文艺和群众的关系问题等。像我们这些年轻作家没有这些问题,除了觉得延安生活有点艰苦以外,其他都好极了,心情非常舒畅。通过谈话,毛主席对文艺界的情况已经掌握了很多很多,他就觉得必须开这个会,让所有的文艺工作者都解决这几个大问题,要让大家认识到文艺是整个革命工作的重要组成部分,文艺是要服从政治的;歌颂、暴露什么都要有的,但是歌颂是歌颂人民群众的,暴露是暴露敌人的。他从5月2日第一天“引言”讲话,都在讲这些问题。他讲的时候大家是一起听的,听的时候大家鼓掌,就是大家同意他的讲话。然后分组讨论,对主席的讲话还是拥护的比较多。

主席的《讲话》,当时我手抄了一份,一直带在兜兜里。自从开过座谈会以后,除了“文化大革命”这十年以外,其他的时间基本上没有离开过我的身边。到大别山去我差一点让敌人的保安队杀了,但主席的《讲话》也还带在我身上。《讲话》对我的创作和人生的影响实在是太大了!尽管我到了延安,或者仍然从事写作,但我这个路不会走得很直,因为不明确革命文艺的基本道理。《讲话》之前我对革命、对文艺都认识不深,只知道打日本。听了毛主席《讲话》以后,我拥有了一个正确的指导思想。就是不搞文艺,也要坚定自己革命的立场,确实是这样。所以说《讲话》不但是整个文艺战线上的指路明灯,更是我自己的指路明灯,它鼓舞了我一辈子。

主席让我把他的话传达回去,征求大家意见

(刘白羽,时任陕甘宁边区文艺界抗敌协会支部书记)

为什么有延安文艺座谈会?毛主席找我去,讲了两句话,非常之重要,从这个话才能理解延安文艺座谈会。他说边区的经济问题我们解决了,现在我们可以腾出手来解决文艺界的问题。你们懂得这个意思吗?他知道文艺界存在一些问题,才要解决。说了这两句话以后,毛主席就跟我谈,谈了比较长的一段话,这段话实际就是后来他的文艺座谈会讲话前面那一段。他向我提出,说你们文抗作家、党员很多,给你一个任务,把我的话传达回去,征求他们的意见。据我所知,与此同时毛主席也找了鲁艺的何其芳等很多同志。他是广泛地听取意见,不是听哪几个人的意见。后来整风学习当中,我才懂得他这就是调查研究。他了解各方面情况,然后决定召开延安文艺座谈会,解决文艺界方面的问题。什么问题呢?就是当时文艺界思想很混乱。

劉白羽

会议前,组织部长陈云同志找丁玲和我去,实际就是中央组织部部长代表党跟我们两个人谈话,动员我们要站在党的立场上,要做一个正确的发言。我们两个人商议,由丁玲发言。

既是政治的观点,又是美学的观点

(王朝闻,时为鲁迅艺术学院美术系教师)

1942年春末夏初,我与夏风同志到甘谷驿体验生活去了,第一次的座谈会我未能参加。后来打电话让我回来参加第二次和第三次座谈会。

毛泽东著作对我的思想有深远的影响,但我并非盲目崇拜者。其他在延安的文学干部对毛主席的崇拜,也不是盲目的。我们要为人民服务,自己必须成为人民的一分子,站在人民的角度观察事物与感觉现实;要不然,作品难免夸夸其谈。教条主义和形式主义的工作作风,不是毛主席提出的实事求是的工作作风。所谓延安精神,就是实事求是。

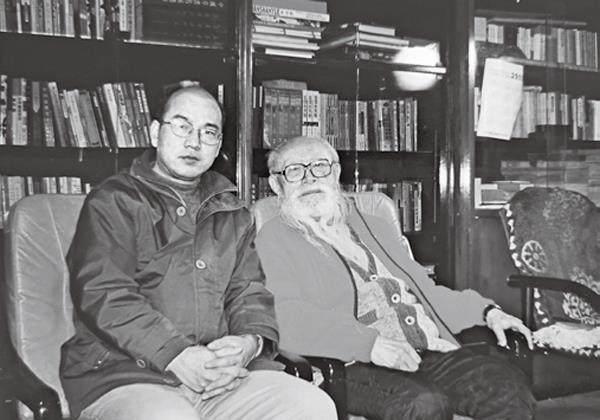

2002年1月,张军锋与王朝闻合影

说到对毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》的理解,毛主席所讲的为人民服务牵涉到艺术家深入生活,与群众相结合这几道关。艺术家必须接受艺术反映生活的观点。生活对艺术来说,不只是艺术的对象与题材,而且是艺术想象的依据。如果没有生活,就不能创造艺术品。生活是多种多样的,其中有精华和糟粕,也有正面和反面,怎样使生活成为艺术的源泉,怎样在艺术中作出集中和概括的反映才对人民有好处,才能为群众所喜闻乐见?毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》以辩证唯物主义对待这些问题。有关典型化的六个“更”字,特别是最后那句“更带普遍性”,一直为我所尊崇,我所强调的艺术创作的单纯化与丰富性的相互依赖,并未背离《讲话》所提出的六个“更”字。我觉得毛主席讲的这个理论是美学,毛主席讲话本身它是艺术理论,是从政治的角度来看问题的,但是他没有因为是从政治角度来看问题,就违反了美学,毛主席讲话本身既是政治的观点,又是美学的观点。

够格的艺术家的艺术活动,必须以有所发现为前提,没有发现就没有发明,发现与发明谈何容易?思想不成熟的美术青年愿意重新创造自己,进行自我创造。《在延安文艺座谈会上的讲话》在国统区的影响也很大,客观原因在于爱国主义者有自我改造的自觉与自愿。

文艺座谈会把我的脑子打开了

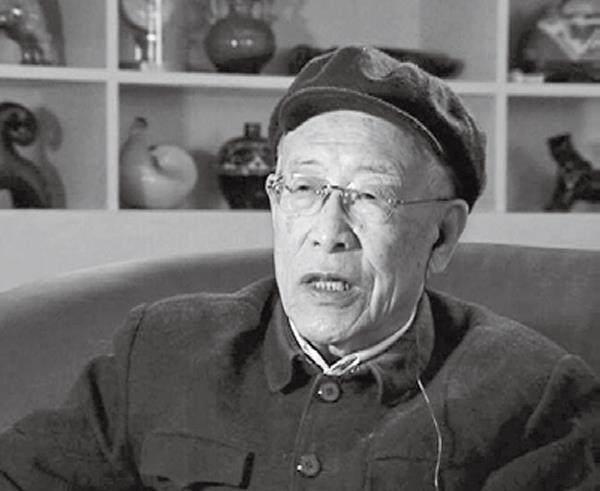

(蔡若虹,时为鲁迅艺术学院美术系主任)

毛泽东同志是我最崇拜的革命领袖,他经常到鲁艺来参加晚会,我常常和他见面。他虽说很忙,但是参加晚会的时候却非常用心,大家笑他也笑,而且笑得非常天真。

开文艺座谈会那天我的座位离毛主席的座位很近,我两只眼睛盯着他看,看他的一举一动。同志们发言的时候,他做记录,一摞白纸,用铅笔很认真地写。裤子上两块很长很大的补丁—我们的衣服上都没有补丁,当时只有毛主席的衣服上有补丁。从这一点上看,他不仅是一个精神劳动者,而且是一个体力劳动者,这和他两万五千里的长征是有关系的。所以我非常喜欢他的《讲话》。

张军锋与蔡若虹合影

从我个人来说,他提出文艺为工农兵服务这一点,我从来没有想过。我在上海画画的时候,只晓得为革命,不晓得为工农兵。我只有一个空头的革命,不晓得具体的工农兵。从这一点上,文艺座谈会把我的脑子打开了。所以,后来我写了好几篇关于文艺座谈会的文章,一直到今天我还在做毛主席的诗词总结。现在我90多岁,不能做别的事情,只能写诗。毛主席的诗对我有很大的影响,我经常从他的诗里面得到我所需要的思想和情感,这一点我一直到今天甚至一辈子都不会忘记的。

(责任编辑黄艳)