从南台寺写生谈中国山水画的笔墨现实应用

画家谭长德

谭长德,1971年生,南岳衡山人,二级美术师,中国国家画院硏究员、中国美术家协会会员、湖南“三百工程”艺术家、湖南省美术家协会理事、湖南省美术家协会中国画(水墨)艺术委员会委员、湖南省中国画学会理事。现任湖南美术馆党支部书记、副馆长。

康熙四十二年(1703)石涛在题画文中曾说“笔墨当随时代,犹诗文风气所转”①,石涛的理论提出了一个重要的笔墨问题——笔墨与时代有密切的关系。循着石濤的这一思路,可以得知中国画的笔墨具有一定的独立性,它不仅仅与时代,也应与物象之间有一定的内在关联性。因为物象环境也会因时代变化而变化。那么,笔墨与写生物象之间的关系问题,也便是一个现代艺术工作者应该思考的问题。在长时间的山水画写生实践中,个人对于如何实现笔墨语言传统与现代的结合、实景与意境的结合等有了一定的思考,这其中最为重要的就是“笔墨与景谐”,即笔墨与物象的关系问题。不同的场景具有不同的物象语言符号,人们对其也有着不同的审美感受,那么,对景写生的笔墨也应该因景而异,与景相谐。所谓的“笔墨与景谐”,就是说笔墨虽然是可以表现各种场景与物象,物象与笔墨之间虽然也没有绝对的一一对应关系,但是却有一种内在的“逻辑”或“关联”。这就如同中国传统曲目的《二泉映月》尽管也可以用钢琴去演奏,但是二胡仍是最为“契合”的相互“匹配”的表现音色。“笔墨与景谐”亦即此理。

寺庙类写生题材是现代山水画的重要表现题材之一。南台寺是南岳文化中的一个重要的标志性景观,是山水画写生探讨尝试笔墨的重要题材。那么,在写生中对于南台寺及其内在的禅宗文化的理解就是不可回避的问题,是进行“笔墨与景谐”探讨的前提与基础。古人曾云“图画天地,品类群生。杂物奇怪,山海神灵。写载其状,托之丹青。千变万化,事各缪形。随色相类,曲得其情。”(东汉·王延寿《鲁灵光殿赋》)②这里所谓的“品类”就是区分物类,画家应该“随色相类,曲得其情”,也就是不同的物类有不同的情感和情趣。南台寺作为禅宗之景观,其“品类”也自然包含有其所特有之“情”。画家要对写生物象有充分深入的了解,在“曲得其情”的过程中要观其形制、溯其根源、究其内蕴。惟如此,艺术家在写生之时方能挥毫写就笔墨与景相谐之作品。

南岳由七十二峰绵延而北,浩浩莽莽横亘于云梦与九嶷之间,祝融峰之高、藏经阁之秀、水帘洞之奇、方广寺之深,风景致胜。又有苍岩古木、清幽林泉、天柱峰岚、渺渺云海点缀其间。南台寺作为一座佛门名刹,位于南岳瑞应峰下,瑞应峰坐落在南岳镇南山村,因峰上一古木形状寓意瑞祥而得名。瑞应峰峰顶为金刚舍利塔,金刚舍利塔为八面九层阁楼式的仿宋建筑,是我国江南规模最大的高山金刚舍利宝塔。塔顶可一览众山,将南岳美景尽收眼底,同时又与峰底的南台寺相映成趣。若论及历史人文,南台寺与禅宗文化相伴而生,禅宗伴随着海印与三祖慧思的论道于南朝梁武帝天监元年间(502)传入南岳,于彼时南台寺便作为佛教传入的产物而建立。据载,南台寺由沙门海印尊者开创,是南岳最早的佛教寺院,有“天下法源”之称号,其宗风远播韩国、日本、东南亚等地。千百年来,南台寺饱经沧桑,虽有造像、古建、苍木、藏书等曾被损毁,但其仍岿然矗立,见证了和见证着历史长河不息向前的步履。南台寺的这种存在与南岳、与湖湘地域、与国家命运、与民族兴衰息息相关。此可谓南台寺之“情”也,画家要“曲得其情”,亦便是此“情”。而我作为出生成长于南岳之地的画家,更是与它朝夕共处,将春之花、夏之云、秋之日、冬之雪,四季佳景,铭刻于心,对其文蕴之博广与精深更是满怀虔诚和崇敬。南岳之文化、南台寺之意蕴,也仿佛随着思考的深入而如颜渊喟然叹曰的“仰之弥高,钻之弥坚”。南台寺因为南台寺的传说、故事等文化而是其自身,是其所是,失却了文化的南台寺则无疑会成为空泛的躯壳,山水写生中对于外在物象历史文化的了解与感知的重要性也由此可见一斑。

然而,作为一名艺术家面临的问题是如何表现自己熟悉的南台寺“意图”,也就是如何用笔墨表现在长时间的体验中而“曲得”之“情”,如何表达南台寺背后所蕴藏的文化意蕴,如何建立从“文化”到“笔墨”的桥梁,以达于“笔墨与景谐”。这是艺术家必须思考的问题,在经历了大量的写生实践之后,我认为可以在两个层面上进行笔墨语言的探讨和实践。

首先,从传统中寻找适合艺术家主体的笔墨语言。中国传统山水画自五代独立成科并在宋元走向成熟,笔与墨是其成熟后表现的主要载体,随着表现手法的纯熟,笔墨研究也日益精进。言及笔墨之理论也汗牛充栋。唐代张彦远在《历代名画记》中曾曰:“骨气形似本于立意,而归乎用笔.”“运墨而五色具,是为得意。”是说“笔”为赋型之法,“墨”则为赋象之法,主从关系,立竿见影。五代著名山水画家荆浩在其理论著作《笔法记》中云“画有六要”,即气、韵、思、景、笔、墨,“笔有四势”,即筋、肉、骨、气,并表示:“可忘笔墨,而有真景。”他对“笔墨”进行了具体的分析、论述和总结,认为笔墨不过是表达的伴随物,艺术家追求笔墨之法的同时切不可被其左右而忽视直面自然的滋养和感知。清代石涛在《苦瓜和尚画语录》说:“笔与墨会,是为氤氲,氤氲不分,是为混沌。辟混沌者,舍一画而谁耶?画于山则灵之,画于水则动之,画于林则生之,画于人则逸之。”近现代画家黄宾虹认为:“论用笔法,必兼用墨,墨法之妙,全以笔出。”虽然两者之言出发点和侧重点各有不同,但是他们都阐述了笔与墨相辅相成、不可孤立而论。由此可知,前人之论,诸家各法,各有出发点和落脚点,然何以萃取适合自己的笔墨之语言,才是“成一家之体”之机杼。在诸多的笔墨之法中,我渐悟宾虹笔墨之“浑厚华滋,意境深邃”之特色,并由此经明、清之沈周、四王,进而直追宋元五代王蒙、黄公望、巨然、董源之笔墨,在此基础上亦取北派山水笔墨之雄浑刚健。回首反观,这种雄浑而又不失清雅,苍劲而又不失灵秀的笔墨,正是己之内在真性情,也是在写生中所“悟道”的适合自己的笔墨之语言。盖此之清代沈宗骞之所谓“笔墨本通灵之具”也!(清·沈宗骞《芥舟学画编》卷二)艺术家主体的性情与笔墨的取向,在无数次的实践和锤炼中渐达于共振,趋于和谐。于此,才有了南台寺写生系列作品的产生。也正是基于传统笔墨的萃取和选择,使得南岳南台寺的写生能够继前贤之理法,在自我的笔墨语言创新中有所突破且不失法度,遂“成一家之言”。如果说在传统笔墨中的追寻与萃取主要是对于传统的继承与发扬,那么,笔墨语言与外在景观物象的契合就是对中国山水画现代性的一种探索和追求。

其次,在南台寺的写生中,我也更加深刻地体会到笔墨在实践中继承与创新的相互关系。石涛在《苦瓜和尚画语录》中言:“我之为我,自有我在。古之须眉不能生在我之面目,古之肺腑不能安入我之腹肠。我自发我之肺腑,揭我之须眉。”石涛之语用之于笔墨,这里至少包含了两层意思:一是观看与感受层面。古代的笔墨语言是古人面对自然的萃取,是古人对于外在世界感受的结果。当代人们的知识和文化背景与古人均有巨大的差异,人们的视觉观看方式、视觉呈现方式与古代亦有较大的差异,因此,今人对于南台寺的感受难以用古人不变之笔墨进行呈现。二是精神层面。南台寺自身的角色及其衍生出来的精神也发生了时代性的转换。南台寺自身的角色更多地从古代的宗教信仰场所转换成了现代社会的文化审美景观,这也使得当下的人们对南台寺不可能有古人之感受和理解。在中国早期的人物山水画中,寺庙点景多是访仙寻道的信仰符号。而在当下寺庙建筑成为了传统景观文化的审美符号,是蔡元培倡导的“美育代宗教”的审美对象,而不是“信仰”对象。前者古人之观看是一种审美精神的“羁绊”,特别是再普通民众的接受中是一种宗教的接受。在宗教语境中的寺庙,人们关注的更多的是神灵的护佑,祈祷的灵验与否等非艺术审美层面的问题。从这个层面的观看,寺庙更多的是一种具有承载或供奉禅宗佛像雕塑“房屋”;而后者现代人的观看是在“祛魅”之后的观看,传统建筑的歇山坡顶、雕梁画栋、吻兽飞檐等点、线、面以及方折、曲直、圆转等的审美关系被凸显出来,这促使艺术家探索和尝试新的写生笔墨,社会主义新时代的传统之美也在这个过程中被感知并得以呈现。从这个层面来看,传统笔墨也难以在当下的写生中表达南台寺的精神内涵。当下的南台寺写生,需要我们立足传统、转换角色、深入感知,方能有自己的对于南台寺的写生笔墨之语言。

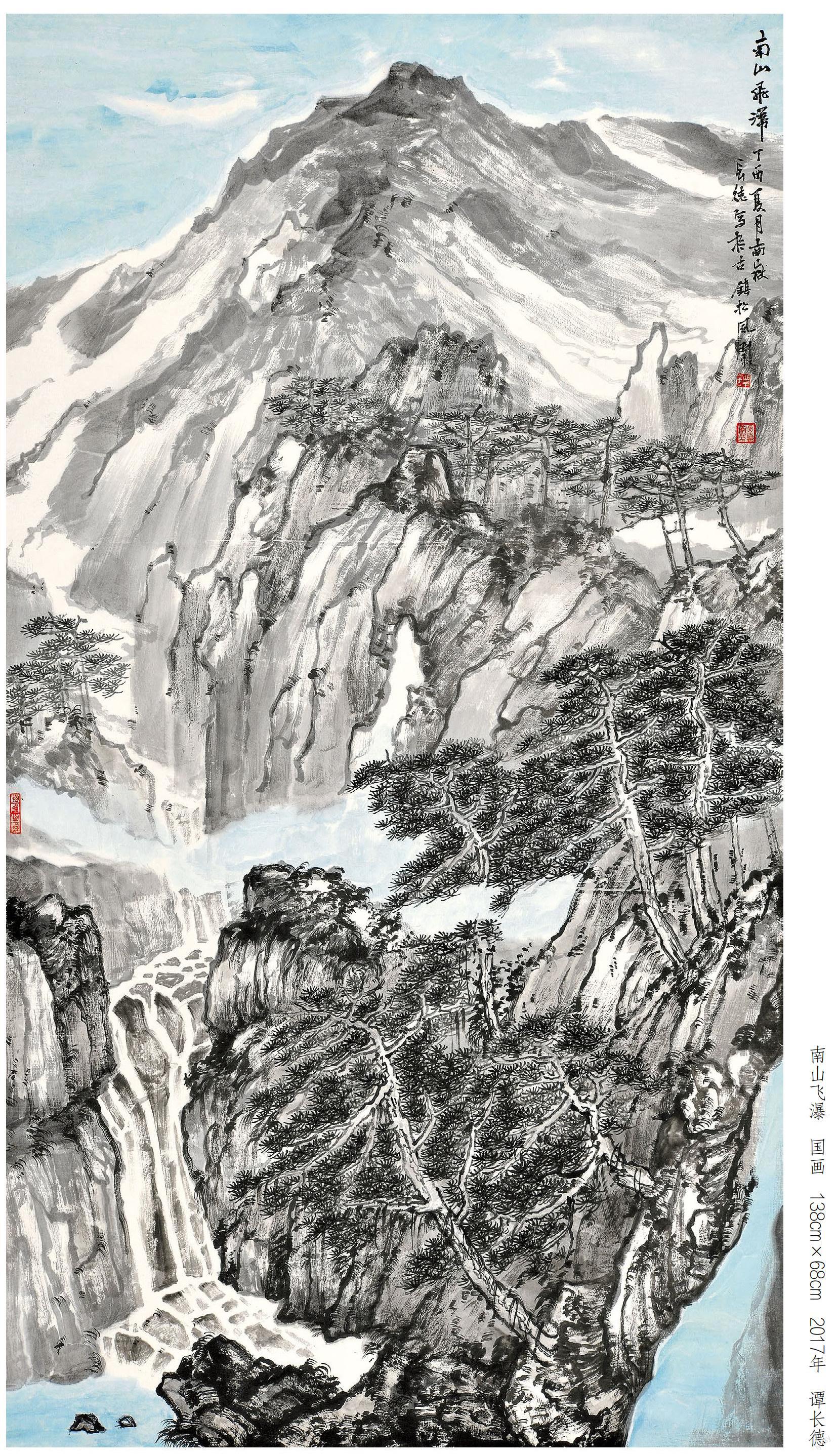

再次,笔墨语言与外在景观物象的契合。传统笔墨的程式化语言是中国山水画写生必不可少的基础,但是探索如果止步于传统或仅只依靠传统,则很难解决山水画写生中的笔墨与景谐的问题。南岳历史上的苍崖法师及其弟子肖俊贤,虽是纵情山水,执着笔耕,成为清末民国时期的画坛巨匠,但是在山水的表达图式中并未超越古人之藩篱。笔墨与皴法构图等仍是传统之面目。尤其是传统的中国画笔墨如果不加变通直接搬用,那么很难在现实的写生中与景相谐。这也表明了传统笔墨有一定的局限性,因此,探索笔墨与外在景观物象的契合,是山水画现代性的重要体现。笔者在认真研究了美术史上中国画的现代转型,特别是岭南画派“两高一陈”③ 的画法画理之后,逐渐认识到笔墨与物象之间曲直、方圆、繁简等内在逻辑关系。在南台寺的写生中,笔者将笔墨多化繁为简,将繁茂的南岳松林,繁茂草木加以概况,形成了俊秀而不失丰富的画面;用笔方面的化曲为直,则使得南岳在能够体现秀丽的同时,不失雄渾之气象,更具现代形式之美感。在此笔墨运用的基础之上,略施赭石、青碧之色,使得禅宗“净”之意味浮现笔端,跃然纸上。南台寺的文化也正是在这种笔墨的运用中得以呈现,此也即是“笔墨与景谐”的要旨。山岳河流、云气雾霭等的笔墨构成中,曲中见直,寓圆于方。这也能够更好地符合现代人的视觉审美经验。在大量的现代建筑中,笔直的线条,方正的造型是人们的日常生活中每天都能看到的景观,传统的寺庙建筑所具有的圆融与曲折似乎与现代的建筑景观、尤其是当下习惯了的直线观看方式难以兼容。但是,当把古代笔墨中的披麻皴、牛毛皴、卷云皴、解索皴等笔法略加方折和挺直,其在不失传统圆融的同时也自然有了现代方折时尚之感。如果从宏观意义上看的话,这种笔墨的变化道理与西方绘画之父塞尚的《静物》有异曲同工之妙。在塞尚的静物中,他曾经改变了盘子的焦点透视,盘子不再是一个规则的椭圆形的透视造型,而是一个不规则的扁形造型,正是这种改变使得工业制品的盘子与桌面上的苹果、橘子等自然造型之间的关系显得圆融而谐调。这正是由于工业制品与自然物品之间的矛盾得以谐调,从而使得各个形体之间的关系更加的和谐和统一。用笔的这种变化也是“笔墨当随时代”的践行与尝试,这也正是本人在笔墨语言的曲、直、方、圆等用笔的研求中,致力于笔墨与外在景观物象契合方面的探索的初衷之所在。

综上可知,主体(艺术家)、客体(南台寺)、主客之间的关系(笔墨与景相谐)等因素在随着时代的变化而变化,那么,笔墨(本体)也毫无疑问地要随着诸种关系的变化而变化。在上述的这些因素中,艺术家是具有主动性的个体,艺术家以其对自然物象之敏感,不断地对传统笔墨进行发掘和拓展,不断对物象的角色加以琢磨和推敲,不断地调整物象与笔墨之间的相互关系,从而才能够有石涛所谓的“我自发我之肺腑,揭我之须眉”之笔墨。石涛所为的“笔墨当随时代”之理,概莫如此。

南台寺的写生历程是也是一个对于传统笔墨的探讨、发掘与尝试的历程。萃取传统适合己之性情的笔墨,力求物象与笔墨契合之画理,在南台寺的写生中抒写吾之“心画”,而自成吾笔下特有之南台。笔墨在画南台寺写生中重要的不是“皴、擦、点、染”的笔法运用,也不是“干、湿、浓、淡、焦”的墨色的敷染,而是追寻一种“曲得其情”的心境。吾将平日徜徉林间所听之松风,信步寺内庭院所闻之神香的心境融入画境,当我提笔落墨在宣纸上留下意象之时,内与外、物与我、境与意、神与思、情与理,便归于一画之中。汲众法之法,以有法求无法,进而以无法求我法:以心性求技艺,以技艺化心性。兴之所至,笔墨赋之以遒劲、淡彩赋之以苍润、烟岚赋之以高远与灵秀,无形或有形,相似或不似,笔墨之有无,曲直之变化,随笔、随墨、随心、随情,或参造化,或参心象,一以贯之,一气抒怀,写“可行,可望,可游,可居”之境。笔墨在传统与现代交织之中得到了延申和拓展。诚哉!以此笔墨之探索而成吾之精神栖居地,遂得心中文化信仰之归属,由是观之,笔墨之于写生践行与探索,舍此其何也!

注释:

①王宏印《〈话语录〉注释与石涛画论研究》,北京图书馆出版社,2007年版,第251页。

②周积寅《中国历代画论》(上编),江苏美术出版社,2007年版,第83页。

③岭南画派的“两高一陈”,尤其是高剑父在绘画题材诸如战场、飞机等现代物象上的探索,客观上促成了他对于现代物象与笔墨之间关系的探索,也促成了高剑父中国画笔墨的现代化转向。(详见张繁文著《高剑父“折衷”思想研究》人民美术出版社,2020年版。)