香港回归谈判过程中的历史细节

刘革非

从1979年3月香港回归问题正式提上日程,到1997年7月中国恢复在香港行使主权,其间经历了18年的时间。围绕着香港回归,中英双方多次交锋,这个过程既有“云霧生时迷远阁”的曲折迂回,也有“身在疾风骤雨中”的起伏跌宕,但最终,迎来了“紫荆开处胜朝霞”的光明与成功的结局。

2007年,香港回归十周年之际,笔者曾经参与了数位中英关于香港问题谈判亲历者的口述历史访谈。访谈之中,他们对于一些历史细节的回忆可以说弥足珍贵,也正是他们的回忆与讲述,为后世留下了不可多得的历史见证和宝贵的精神财富。

邓小平:香港是中国的一部分,这个问题本身不能讨论

20世纪70年代,香港外来人口激增,地产业投资随之风生水起,然而香港本岛和九龙地区空间有限,已经无法满足地产业发展的需要,于是香港政府和各大财团把眼光投向了新界。地处新界西北的天水围拥有大片空闲土地,开发可以说是早晚的问题。不过,在土地开发的问题上,港英政府遇到了难以逾越的屏障。1898年,英国与清政府签订了《展拓香港界址专条》,正是凭借着这个不平等条约,英国以租借方式取得了新界土地,租期为99年。1997年,新界的租约就期满了。此时英国方面“也有点坐不住了”。

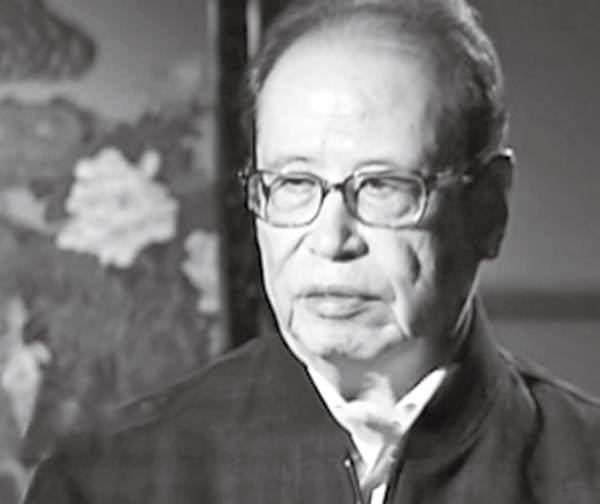

周南

周南(曾任中英香港问题中方首席代表、外交部副部长):

它(英方)派麦理浩总督,到北京来绕着弯子提这个问题。见到小平,他说,现在香港的投资者都在考虑一个问题,就是在新界投资,跨越“九七”行不行,如果不给他们这个权利,那么新界的发展就要停顿了。通过这个方式来试探(中国政府),如果中国(政府)同意英国可以批出在新界跨越1997年的土地,那就等于变相承认英国对新界在“九七”之后还有统治权、管理权。

对于英国人的意图,邓小平洞若观火。他对麦理浩说:我们历来认为,香港主权属于中华人民共和国,但香港又有它的特殊地位。香港是中国的一部分,这个问题本身不能讨论。但可以肯定的一点,就是即使到了1997年解决这个问题的时候,我们也会尊重香港的特殊地位。现在人们担心的,是在香港继续投资靠不靠得住。这一点,中国政府可以明确告诉你,告诉英国政府,即使那时作出某种政治解决,也不会伤害继续投资人的利益。请投资的人放心,这是一个长期的政策。与此同时,邓小平还明确表示不同意麦理浩提出的在1997年6月后新界仍由英国管理的意见。

关于麦理浩的来访,还有一段插曲。

周南:

他是香港总督,我们不好用外交部名义邀请他,这个如同我们在香港的机构,只能用新华分社,如果用外交部的名义,就等于在外交上承认英国统治的合法性了。我们建国之初就指出三个不平等条约是不合法的。这种情况下,用外贸部长李强的名义请他来。

麦理浩无功而返。不过,英国方面并没有止步不前。同年7月,也就是邓小平会见麦理浩三个月之后,时任英国驻华大使的柯利达向中方发出了一个外交照会。

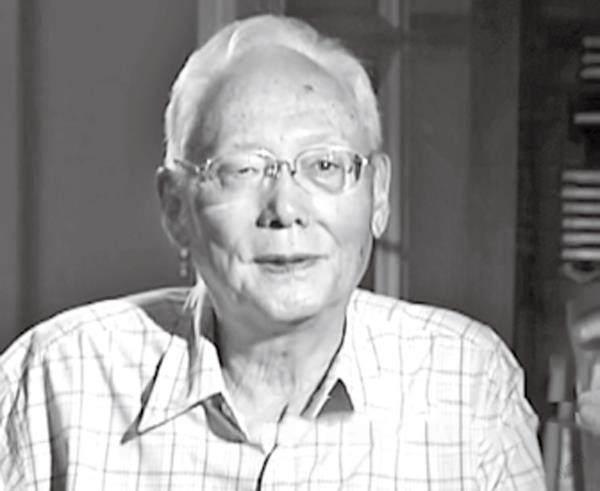

鲁平

鲁平(曾任国务院港澳办主任、党组书记):

在照会里正式提出新界租约的问题。总的意思是,到1997年只有十几年了,这个涉及好多投资者的利益问题。要使投资者放心,他们提出一个办法:由英国枢密院颁布一个敕令,因为按照《英皇制诰》和《皇室训令》,港督统治新界也只能够到1997年,新界的土地契约,按照它的这个规定,只能够批到1997年6月30号前三天—6月27号。

《英皇制诰》和《皇室训令》是1843年英国女皇维多利亚一世以英皇特权立法的形式签署颁发,从法律角度解读,这两个文件“构成了港英殖民主义政治体制的宪制基础,是香港殖民法制体系下具有凌驾性地位的宪制性文件”。《英皇制诰》共24条,规定了香港的行政、立法以及司法机关的组成和所行使的权力,其中对于香港总督的职权、授权设立行政局与立法局,以及各官员的职责等,都有明确的表述。《皇室训令》是对《英皇制诰》的补充规定,共37条,主要提供了香港的行政及立法的具体细则安排。上述两个文件自1843年颁布以来,为了适应时代发展和政制变革的要求,历经数次修改增删和重新颁布,但香港地区宪制的基本形式自1840年代直至20世纪80年代几乎没有变化。

可以说,无论是香港岛和九龙地区的割让,还是新界地区的租借,英国方面在最初绝没有想到有朝一日会归还中国,然而百年行过,中国今非昔比,1997年已经近在咫尺,收回香港只是时间问题。对此,英国方面虽心知肚明,但绝不会轻易放手。

周南:

英国千方百计不让香港回归中国,为此它想了很多可能性,其中包括:第一,香港能不能搞独立,搞成第二个新加坡—这个在撒切尔夫人的回忆录中也有提到;第二,搞国际共管,把美国拉进来,把联合国拉进来,搞一个什么联合国托管地,或者某种形式的国际共管,这个也是他们的书里承认的;第三,退而求其次,中英共管。这个在杰佛里·豪也好,柯利达回忆录也讲过。撒切尔夫人认为,在香港问题上所能做的最大让步,就是把名义上的主权交还给中国,实际的管制权要继续由英国掌握。

基于这样的指导思想,英国方面首先要做的,就是突破中国关于香港主权免谈的底线。而此时此刻,土地契约是否能突破“九七大限”也成为英国方面的一个抓手。不过,限于英国与当时香港一脉相承的政制体制,尤其是想突破《英皇制诰》和《皇室训令》,必须经过相应的法律程序,而且必须同中国协商。1979年7月,英国驻中国大使柯利达发来的关于香港土地契约的外交照会,正是基于此种目的。

鲁平:

要改变它那个法律,它首先要颁布一个敕令。然后由香港根据这个敕令再修改法律,允许新界的土地契约不写期限。新的没有期限,旧的也把期限取消掉,这样来跨越1997年。他(柯利达)说,我们这样做完全是从法律上考虑,不影响到你们对香港的立场,也不会妨碍你们将来对香港采取的任何措施。并说他们10月份准备让港督在立法会上宣布。他(柯利达)既然打了这个牌出来,我们不能不回应,我们跟外交部一起研究后,9月,外交部部长助理宋之光答复柯利达:我们收到你们的照会,研究以后觉得不合适,希望你们不要采取这个措施,这不符合我们的政策。宋之光又重复了小平跟麦里浩讲的那些请投资者放心的话,并说希望你们不要采取措施,如果你们不听劝告,单方面采取措施,那就把分歧公开化了,会产生什么后果,你们自己考虑,(我们)就这样把他打回去了。

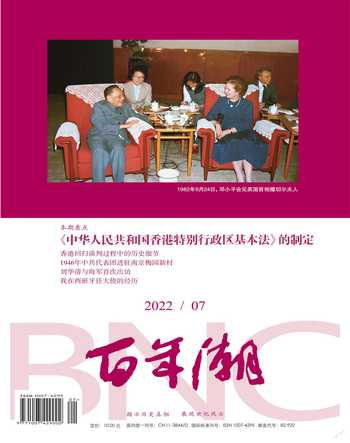

1982年9月24日,邓小平会见英国首相撒切尔夫人

谈判中的交锋

1982年9月22日,时任英国首相撒切尔夫人率领代表团抵达北京,开始了为期五天的正式访问。撒切尔夫人此行的目的,是要和中国领导人谈香港问题。

就在撒切尔夫人访华的前几个月,英国和阿根廷围绕福克兰群岛(阿根廷方面称马尔维纳斯群岛)的主权爆发了一场战争,这是冷战末期全球规模最大、战况最激烈的海陆空联合作战。最终,英国赢得了这场战争。作为首相的撒切尔夫人,此时的声誉在国际上达到了顶峰。如周南所说,撒切尔夫人此行“是挟着这个福克兰群岛战胜了阿根廷之余威来的”。

对于撒切尔夫人的来访,当时在外交部任职的邵天任也记得非常清楚,此时他已经参与到收回香港的前期准备工作中。

邵天任(曾任外交部条法司司长):

战后自丘吉尔下台后,英国的首相里,大家公认撒切尔夫人是比较厉害的,所以叫她“铁娘子”。“铁娘子”这个名,最初是苏联人给她起的,她后来不但不生气,还觉得很好,认为她应该是这么个形象。

1982年9月24日,在人民大會堂福建厅,撒切尔夫人第一次见到了邓小平。会谈一开始,撒切尔夫人就要求在1997年后继续维持英国对整个香港地区的管辖不变,“三个条约是合法的,有效的,不能单方面废除,意思就是说香港不能拿回”,“撒切尔当中还有一句威胁的话,说如果中国单方面宣布收回香港,那么就可能出现灾难性的后果”。

面对撒切尔夫人的咄咄态势,邓小平针锋相对。邓小平说:“我还要告诉夫人,中国政府在做出这个决策的时候,各种可能都估计到了。我们还考虑了我们不愿意考虑的一个问题,就是如果在十五年的过渡时期内香港发生严重的波动,怎么办?那时,中国政府将被迫不得不对收回的时间和方式另作考虑。如果说宣布要收回香港就会像夫人说的‘带来灾难性的影响,那我们要勇敢地面对这个灾难,做出决策。”

对于谈判的时间表,邓小平也是一锤定音,他说:“现在,当然不是今天,但也不迟于一、二年的时间,中国就要正式宣布收回香港这个决策。我们可以再等一、二年宣布,但肯定不能拖延更长的时间了。”

周南:

柯利达回忆录里讲到当天晚上回到钓鱼台国宾馆,见到撒切尔,撒切尔说,这个邓小平啊,太Cruel,冷面无情啊。她没有预料到(中方立场)会是这么硬。她可能认为,她提出这个(要求),中方还要考虑考虑,慢慢地谈,(结果)一上来就碰了个硬钉子,没有谈判的余地,是她始料所不及的。

“铁娘子”撒切尔夫人也许并不知道,邓小平也有个绰号,叫做“钢铁公司”。中英双方最高层领导人会晤之后,两国的相关部门开始紧锣密鼓地为谈判做准备。

邵天任:

中英谈判,是从1982年到1984年9月,撒切尔夫人走了以后实际上就开始了,结束是1984年9月17号,达成全部协议。谈判前后分两个阶段,对第一阶段外界不大知道,因为(这个阶段)对外没发表消息。第一阶段主要谈原则和议程,双方没组成代表团,是通过外交途径(谈)。第二阶段是两国政府代表团坐在桌子上谈,那是1983年7月12号。

英方的谈判主导人是驻华大使柯利达,中方首席谈判代表开始是外交部副部长章文晋,后来外交部另一位副部长姚广接替章文晋。双方前后一共谈了五轮,始终僵持不下。中方立场是,谈判应该在英国承认中国对香港拥有主权的前提下讨论其他有关问题;英国则坚持,主权问题如何解决,应该看谈判的结果,不能作为前提。

邵天任:

柯利达说,咱们这一次谈了以后啊,再定下一次谈什么,你们这个桌子上摆了十样菜,也不能一口吃下去嘛,你总得一口一口吃嘛。姚广说,桌子上十样菜,但是现在这个是什么菜你没说呀,所以必须说清楚,咱们吃什么菜。

在议程问题上,耗时五个月,双方依然没有达成一致。面对邓小平提出的中英关于香港问题的两年谈判期限,英国方面坐不住了。1983年3月10日,撒切尔夫人致信当时的中国总理,信中表示,从她访华六个月以来,双方的会谈毫无实质性进展,对此她“感到遗憾和失望”,同时,她希望能尽快展开第一次实质性对话,撒切尔夫人甚至在信中给出了时间表—“下个月”。

邵天任:

关于撒切尔那个来信呢,中国政府用国务院总理的名义,给她复了个信,建议谈三个问题:一是中国收复主权的方式,二是中国收复香港以后的方针政策,三是过渡时期怎么办。经过双方讨论,英国方面同意这三个议题,但是,要重新编一下次序。英国方面的意见,第一个议程是1997年以后中国对香港的方针政策,第二过渡时期怎么办、双方的合作,最后是主权问题。中国方面研究后同意,这样才把议程定下来,也同意撒切尔夫人建议,双方尽快地组成代表团,开始实质性的会谈。

1983年7月1日,中方公布了谈判代表团组成人员名单,团长是外交部副部长姚广,成员有新华社香港分社第一副社长李菊生,外交部法律顾问邵天任(此时他已经不再担任条约法律司司长的职务),外交部西欧司顾问鲁平,西欧司参赞柯在铄(大使衔)和罗嘉驩,两位翻译是外交部的张幼云和吴洪波。在正式成员中,鲁平的身份比较特殊,他实际上在港澳办任职,外交部西欧司顾问是谈判时的对外身份。此外,中方还有一位幕后人物,他就是时任外交部部长助理、主管欧洲事务的周南。

与此同时,英国方面也公布了他们的名单,英国驻中国大使柯利达坐上了代表团第一把交椅,成员有香港政府政治顾问麦若彬,英国驻华大使馆一等秘书欧威廉,二等秘书毕瑞博、史棠穆,担任翻译的是港府即时传译主任郑仰平。港督尤德作为英国政府代表团成员参加会谈。中方台前的六个人外加周南,都能操流利的英语,而英方的六名代表中国话也是相当标准。中英双方都派出了精兵强将。万事俱备,只欠东风。就在谈判正式开始之前,英国人突然节外生枝。

周南:

本来是中英两国的谈判,它(英方)想把香港作为独立的一方,变成三方,这就是所谓的三角凳的由来。一开始尤德宣布,他参加代表团是代表香港。我们一听,这个不行,你明明是英国的殖民官员,香港人民是由中国来代表,不能由你来代表,驳斥了他。后来冒出一个叫曹广荣的港府华人,我們决定不(给他)发签证,他就来不了。英方还想把两局的“非官首议员”(即香港立法局、行政局中由英方任命的不担任政府职务的议员)也拉过来,两局非官首议员都是它(英方)委任的,要作为第三方,(就会)形成两对一,这跟后来罗保动议如出一辙。罗保动议不是说中英双方达成的任何协议,没有香港立法会的通过不算数,同时英国议会也通过一个类似的决议,都是搞三角凳,我们一下子就识破了,坚决反对,它(英方)不得不让步。

1983年7月12日,香港问题正式谈判拉开了序幕。谈判地点选在北京台基厂头条三号。第一天的会谈,双方分别发表了一些原则性的开场白,显得礼貌而克制。不过,初次见面的礼貌很快就被打破了,第二轮的谈判一上来就火药味十足。

邵天任:

第二轮英方先发言,柯利达发言后,尤德继续发言,都是围绕英国采取了什么措施让香港维持繁荣稳定这些内容,反正一句话,证明中国政府管不了香港,香港当地人也管不了,非得英国人管不可,反复来论证这个。

我们驳斥了它继续管理香港这个(想法),也是在这一次,我们团长的发言里,介绍了我们在1997年以后主要的政策,实际上就是“十二条”。中方介绍了以后,柯利达说,你们这一套是空想,实际上根本行不通,没经实践证明,另外中国政策多变,香港人根本没有信心,投资者也不会相信,说我们是乌托邦,是一种教条主义的方式,劝我们不要用这种方式。非常傲慢。

在回忆录《唐宁街岁月》中,撒切尔夫人透露了英国关于香港问题最初的设想:“我们的谈判目标因此是以香港岛的主权,交换英国未来对于整个殖民地的治权。”撒切尔夫人所谓的“香港岛的主权”,根植于三个不平等条约,《南京条约》《中英北京条约》以及《展拓香港界址专条》(俗称“新界租约”),在前两个条约中,清政府将香港岛和九龙地区割让给英国,后一个新界租约是将新界地区租借给英国99年。这三个所谓条约,中国当然不能承认。

谈判桌上达不到目的,就在谈判桌外下功夫。英国方面先后打出了“民意牌”和“经济牌”,先是策动香港部分媒体发布对中共不信任的舆论,同时鼓动部分香港实力人物进行游说,争取英国保持在香港的治权。一时间,香港风云激荡。股市剧烈震荡,港元暴跌。面对英国种种做法,中国岿然不动。就在“黑色星期五”发生前后,一篇题为《中国收复香港地区完全符合“国际法”》的文章发表在《国际问题研究》杂志上,很快,以《人民日报》为首的各大报纸都进行了转载,文章作者署名“今甫”,实际上,“今甫”就是中方谈判代表团成员邵天任。

邵天任:

我从《国际法》古典理论、《联合国宪章》,以及联合国通过的《国际条约法》,证明不平等条约是无效的,说明这个主权和治权不可分。主权和治权分开,是殖民主义者为了进行殖民统治,掠夺外国的领土来制造的,这个理论从《国际法》角度是站不住的。我还举了二次大战以后的国际实践来论证我们可以通过谈判(收复领土),但是国际间也有不通过谈判,被害国用单方面行动来收复领土,也是合法的。

中英双方的激烈交锋在当时并不为外人所了解,然而敏感的境外媒体还是从双方简短的公报中发现了蛛丝马迹。

周南:

双方讨论的内容不可以对外讲的,公报很简单,头一轮是双方进行了建设性的和有益的会谈,一个constructive,一个useful;第二轮争执得比较厉害了,constructive就删掉了,变成双方进行了有益的会谈;第三轮useful也没有了,没有有益的,就是双方进行了会谈。

由于双方分歧难以弥合,从第三轮谈判之后,休会的时间断断续续长达50天之久。到了1983年10月,双方展开了第五轮谈判,中方依然立场坚定。团长姚广在发言中说,如果英国不改变态度,就没有谈下去的必要了。此后,撒切尔夫人在其他一些内阁成员和柯利达等人的劝说下,开始考虑改变态度。在第五轮到第七轮的谈判中,英国不再坚持以主权换治权,不过一谈到具体问题,英国方面还是不断触碰中国关于主权的底线。

11月,中英开始了第六轮谈判,中方团长姚广第一次详细介绍了中国政府关于香港问题的十二条方针政策,面对中国提出的十二条方针政策,英方先是回避,进而采取了迂回战术。

邵天任:

英方前后提了14个工作文件,内容包括法律、经济、财政、对外经济、防务与治安,还有公务员制度、国籍和旅行证件、海上航运、民航、土地契约、文化与教育政策、货币政策(等等),他们说这是对中方十二条方针政策的进一步解释和探讨。实际上他每个文件形式都是一样的:先引证我们十二条里的一条,你是怎么说的,然后说,应该这样理解,实际上他是反建议,他认为应该这样,应该那样……在我们十二条框框下,罗列他的主张,这个东西他也费了心思……

双方的分歧还体现在防务和治安上,具体体现在驻军问题上。围绕是否在香港驻军,前后也是波澜迭起。最终由于邓小平的公开表态,香港驻军的问题才尘埃落定。凡此种种,可以想见当年谈判中双方交锋之激烈。

中英谈判从1983年开始,经过了22个回合的交锋。前七个回合,英国人一直坚持主权换治权,遭到中方的强烈反对,谈判一度陷入僵局。尽管如此,中方的立场和态度并没有改变,英国人首先软了下来。随着第八轮谈判的开始,中英双方都更换了谈判的主帅,英国首席谈判代表从柯利达换成了伊文思,中国方面,周南从幕后走到台前,接替姚广担任了谈判代表团团长。从1984年1月开始,中英在经历了15轮的谈判之后,终于在各项问题上基本达成了一致。

然而双方最终签订和公布一个什么样的文件,也颇费思量。

邵天任:

我们方面很早在内部也考虑了这个问题,代表团也研究讨论,当时我建议不能采取条约和协定的形式,要用联合声明的形式。有几个考虑:一是从双方谈判开始,英方就主张三个旧条约有效,中国说三个旧条约无效,双方分歧太大—英方要承认这三个条约无效,那他150多年的统治就变成非法的了,英方绝对不能同意。所以从这一点上来说,采取联合声明的形式,各说各的,能解决这个问题;第二就是中方收复香港以后,在特别行政区实行的十二条政策,严格说起来,虽然可以跟英方來共同谈判,但是写上的时候,不能说是双方同意,因为这个实际上是中国的内政,中国内政是外国不能干涉的。采取联合声明的形式,我们可以单方面声明,写到文件里;第三是一般地说,签订一个新条约,里面要写清楚旧条约怎么办,或废止,或用新条约代替旧条约。这个旧条约,中国说无效,英国说有效,采取联合声明的办法,可以对旧条约避而不谈。

随着1984年9月的到来,邓小平提出的中英香港谈判两年为期的期限也已经迫近。9月5日,中英双方开始了第22轮谈判,据邵天任回忆,双方原本还打算进行第23轮的谈判,但是第22轮谈下来,双方在重大问题上基本达成了一致意见。这本是皆大欢喜的一件事情,但是一旦要白纸黑字地形成文字落到纸上,争论又开始了。英国方面提出,在联合声明中,第一条就要写明,英国政府在1997年7月1日之前对于香港的统治是合法的,而只有在中国承认这一点的基础上,英国才能把香港地区交还给中国。对于英方的要求,中方当然不能同意,不过这一次中国方面没有硬碰硬,而是采取了非常巧妙的方式。

邵天任:

第一条中方声明,下面有一句话:香港自古以来就是中国的神圣领土,中华人民共和国不承认19世纪英国强加给中国这个三个不平等条约,收复香港是全中国人民的共同愿望,中华人民共和国政府决定于1997年7月1日恢复对香港的行使主权。因为你要求他把他那个去掉,没有东西交换,他就不同意。我们就同意把前边那句取消,相应地,你把你那个帽子也去掉。这从谈判艺术上来说,也是很巧妙的。他同意了。所以联合声明后来就剩下一个中华人民共和国政府声明,中华人民共和国收复香港是中国人民的共同愿望,因此决定在1997年7月1号以后恢复行使主权。前面那些都不要了,那个本来就准备让步的,跟他换。到了最后,这个东西才真正落到纸上。

1984年9月17日晚上,中英双方最后达成协议,中英双方的翻译对文本进行了最后的校对,第二天,也就是18日,文本最终敲定。中方提出当月25日举行草签仪式,但是英方提出,香港总督尤德还要回香港作相关通报,因此草签仪式确定在9月26日。至此,中英香港问题谈判终于落下帷幕。

廖公、港澳办与香港回归

谈到香港回归,有一个人和一个部门是绕不过去的,这就是人称“廖公”的廖承志,以及他领导的国务院港澳办公室。由于香港问题的谈判是架构在国与国层面上的交涉,因此港澳办这个管理内政的部门一直处于隐身状态。

鲁平:

我是1978年5月份港澳办刚创办的时候,就参加港澳办的工作。廖公是我的领导。他是国务院侨办的主任,也是国务院港澳办的主任。当时因为港澳工作没有一个部门在管,原来在“文化大革命”以前,国务院外办下面有个外事组在管,那个时候廖公是外办的副主任,具体地管这个港澳小组。“文化大革命”时外办就冲掉了,就没有了。那么港澳工作谁管呢,就交给了外交部西欧司管。但是港澳问题不完全是外事问题,港澳既然是我们的领土,主权属于我们的,从本质上说它不是外事。所以考虑来考虑去,觉得这个问题还得要有一个部门管管。那它也不是侨务,港澳跟侨务不一样,所以专门成立这么个港澳办,我们开始的时候就5个人,租了华侨大厦两间房间,就那么办公。那时候对外是不公开的,保密的,不挂牌的。

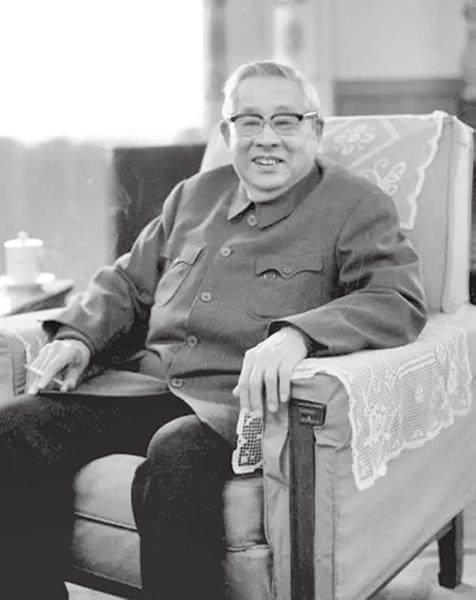

廖承志

港澳办经过将近三个月的筹备,终于登台亮相。1978年8月13日,中共中央在当天批准的《关于港澳工作会议预备会议情况的报告》中决定:“为加强对港澳工作的集中统一领导,纠正克服各自为政、自乱步调的现象,港澳工作全部归中央直接领导,成立中央港澳小组协助中央归口掌管港澳工作。中央港澳小组的办事机构为国务院港澳办公室。”一个月之后的9月13日,国务院发文批准港澳办的机构设置和人员编制,确定港澳办下设4个组,编制45人。因此,8月13日被称为港澳办的“诞生日”,而9月13日被称为港澳办组建之后的“开张日”。

就在港澳办正式成立之后不久,1978年11月,当时的香港总督麦理浩宴请到香港赴任新华社香港分社社长的王匡,见面时提出了“租约”问题。王匡立刻把此事汇报给港澳办,港澳办又汇报给中央。11月25日,中央批准了港澳办、外交部《关于王匡同志应邀出席香港总督麦理浩宴请的有关问题的请示》的表态口径:“你们从投资者的角度来考虑今后如何稳定香港局势问题,这是可以理解的。但与其谈遥远将来,不如现实一点谈些有利于稳定当前局势和鼓舞人心的工作,对双方似更为有益。”

鲁平:

当时还没有一个很明确的意见,(指导思想)总的要宽松一点,不管采取什么方式,一定会把香港看作一个特殊的地区,采取特殊政策,要请投资者放心,当时就是这么一个口径。我们内部当时也有几种意见:一种说收回,一种暂时不收回,还有一种提前收回,各种意见都有。

1979年3月麦理浩访华之后,根据邓小平的指示,廖承志协调港澳办、外交部、新华社香港分社等有关部门,组成了若干个专题小组,就解决香港问题的时间和方式进行调查研究。

鲁平:

(1980年)4月,廖公给中央打了个报告。报告里面也提了三种可能:一种如期收回,一种暂时不收回,第三种提前收回。分析了以后,我们觉得只有第一种可能。如期收回可能会产生一些波动,但是关键在于我们1997年以后对香港采取什么政策,如果政策对头,波动就可以减少到最低限度。不收回,政治上没办法交代;提前收回,可能性不大。英国人会提前交还给我们吗?不大可能!归根结底,我们还是建议如期收回。

1981年2月17日,邓小平委托邓力群打电话告诉廖承志:香港问题已摆上日程,我们应该有一个明确的方针。请各有关部门研究,提出材料和方案,供中央参考。接到邓小平的指示后,3月,廖承志与外交部等部门的相关负责人就香港问题进行了讨论,统一意见,如期收回

香港。

在廖承志的主持下,港澳办和新华社香港分社联合起草了一份关于香港问题调研情况和各方面意见的报告。4月和12月,中共中央两次召开书记处会议,以廖承志提交中央的报告为基础,研究解决香港问题。对于报告中提出的“1997年收回香港”的建议,4月的中央书记处会议“原则上同意这个意见,但未做最后决定”。

邵天任:

收复以后保持繁荣稳定是个大问题。收复香港就是个大动作,这个动作要不影响香港的繁荣稳定。收复是一个大的震动,又要叫它继续保持繁荣稳定,怎么样解决得好,两全其美,(关键)问题在这。

邓小平特地要求廖承志主持的港澳办,抓紧时间做一些有关香港的调研工作。为此,在廖承志的领导下,成立了一个五人调研小组,其中除了港澳办的工作人员,还有香港新华社的人员参与。五人小组先是在北京,随后南下香港,前前后后在香港待了几个月。由于当时港澳办是保密的,所以作为组长的鲁平,身份也显得非常神秘。除了和中资机构,比如中国银行、招商局、华润公司等接触之外,调研小组也会见了许多香港本地各阶层人士。调研范围覆盖了香港的方方面面,从经济结构、法律政策、政府架构、外事权,到宗教、福利民生等等。最终调研小组撰写了20多份报告,还搜集了很多有关香港问题的书籍,这些书大部分都是英文的,后来由上海译文出版社全部译成中文,出版了一套香港问题丛书。

与此同时,1997年收回香港这个决策,也为更多的人尤其是香港有关人士所知晓。1982年11月20日,廖承志在会见香港厂商联合会参观访问团的时候,就做了明确的表述。

他说“主权问题没什么可谈的,至迟1997年我们就行使主权,收回香港,一定这样做”。同时廖承志还给参观访问团的成员们吃了定心丸,“香港维持现状,社会制度照旧,生活水平照旧,自由港、金融和贸易中心照旧,港币照旧,与外国贸易、商业来往照旧。不同之处是两点:一、英国旗要下来了。1997年后不挂他们的旗了。二、不会有总督了,但会有特别行政区或自治区的长官、主任。由谁来当呢?香港人自己当,大陆不派人。”

1982年3月,廖承志主持修改的《关于解决香港地位问题的初步方案和近期工作的报告》呈报中央,至此,中国确定解决香港问题的十二条方针基本确定了下来。

鲁平:

给中央的这些报告,都是廖公领导我们起草的,他离中央比较近,经常能够听到中央的一些指示,特别是小平同志那些指示,所以他是根据中央的指示、小平同志的指示领导我们制定这些方针政策。这位同志思想非常开放,对香港非常了解,他在香港有很多的朋友,自己也是广东人,能够跟香港人沟通。所以他在这方面起了很大的作用。

在廖承志主持撰写的关于收回香港的报告中,表达了“只有按‘一国两制的构想解决香港问题,即收回后只改变与主权有关的东西,其他尽可能不变,才容易为香港同胞和外国投资者接受,并有利于同英国达成协议,有利于取得其他国家的合作,因而才能够达到既收回香港又保持繁荣、稳定的目的”。

遗憾的是,廖承志在1983年6月10日因病离世,此时距离中英展开正式谈判只有不到一个月的时间。

1982年4月,也就是十二條基本定型之后的一个月,邓小平接连会见了英国前首相希思和朝鲜人民共和国主席金日成,在和这两位领导人的谈话中,邓小平明确表示了中国收回香港的决定以及时间表。

(责任编辑 杨琳)