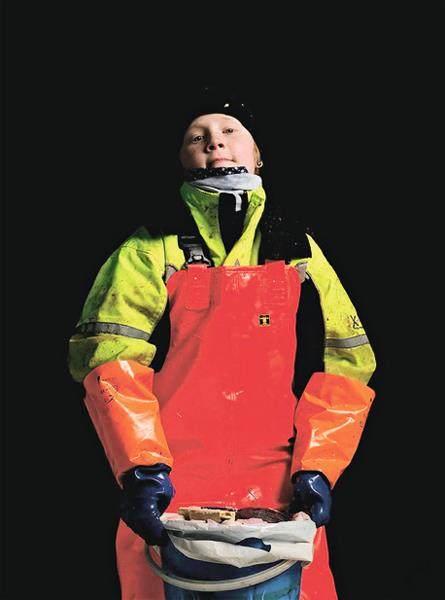

割鱼舌的挪威孩子

丽贝卡·卡兹曼

北极圈以北,在挪威偏远的罗弗敦群岛,每逢冬天,这里都能看到一排排鳞次栉比的木架,上面挂着一条条去掉头,等待晾干的鳕鱼。顺着蜿蜒的双车道公路,经过一个又一个村庄,便能到达莱茵镇一家渔场的码头。那是2020年3月初,渔季才过一半,北极鳕鱼陆续洄游到挪威海岸产卵。我到的时候,正看见一群孩子拿着锋利的刀,穿着血淋淋的工作服,挤在一起取暖。学校刚放学,他们在等待下一批要处理的鳕鱼。

当地称这些孩子为“割舌头的人”。鳕鱼舌鲜嫩可口,呈果冻状,是当地的一道美味。“这是最好的鱼肉,”雅各布·阿克坦德说,他在当地做鱼类出口生意,“口感赶得上菲力牛排。”

在挪威,让青少年主营鳕鱼舌切割生意的传统由来已久,工厂甚至会主动放弃一部分利润,将鱼头交给他们处理。与多赚一两个挪威克朗相比,引导年轻人入行,以及让他们认识到创业与努力工作的价值似乎重要得多。“渔业是我们这里的头等大事。”阿克坦德说,他有时会让六岁的儿子割鳕鱼舌割到半夜,“渔业将永远是我们主要的工作来源。”

罗弗敦群岛上的小渔村

一艘小渔船缓缓靠近码头,成群的海鸥在上空盘旋。工人们将鳕鱼运入工厂,一阵金属摩擦的声音响起,工人们发动了加工机。鱼头会被切下来,鱼身则会被腌制、冷冻或干燥,没被腌制的鱼肉则会被露天悬挂、晾干数月,然后出口。至于切下来的鱼头,它们会被收集起来,集中在一个大箱子里,然后搬到外面供孩子们处理。和割鳕鱼舌比起来,卖女童子军饼干或摆摊卖柠檬水则有些相形见绌。阿克坦德认识不少割鱼舌的孩子,他们单季就能赚1.1万多美元。“我想不到世界上还有什么地方能让孩子赚这么多钱。”他说。

想象一下,六岁大的孩子放了学直奔码头,身上沾着鱼肠,手里拿着快刀,在寒风中一待就是几个小时,这光景似乎与今天发达的经济以及日益互联网化的工作场所格格不入,但孩子们却乐在其中。这是一种对传统的延续,而传承也是让他们不辞劳苦的原因之一。割鳕鱼舌并不难,只需要把鱼头穿到一个大号的金属钉上,然后割掉舌头。处理完的鱼头会被集中在箱子里,等待后续挂起晾干后出口到尼日利亚,当地流行用鳕鱼头煲汤和炖菜。鳕鱼舌会一直穿在钉子上,堆到穿不下的时候,孩子们才会将这一整串一下子扔到桶中,然后开始穿下一串。孩子们的动作行云流水:抓起鱼头、穿、割、扔、再抓、再穿、再割、再扔……直到装鱼头的大箱子空了,他们才会停下,等待下一批鱼头的到来。尽管寒风凛冽,气温低于冰点,一些速度很快的孩子还是会热得出汗。成堆的雪被鲜血染成了粉红色,但他们毫不在意。

当地的工厂会把鱼头交给孩子们处理。

割鳕鱼舌并不难,只需要把鱼头穿到一个大号的金属钉上,然后割掉舌头。

很多孩子會利用放学后和周末的时间来割鱼舌。

从六岁就开始割鱼舌的奥古斯特喜欢用挣到的钱买巧克力。

12岁的贝娜迪特在特殊鱼舌处理车间被伤到了胳膊,但她并不在意。

马格努斯长大后想成为一名渔夫。

“我父母不让我告诉别人我挣了多少钱。”14岁的爱丽丝·本迪克森说,“但确实很多。”她的两个哥哥姐姐也做过这份工作,她的父母和祖父母同样如此。爱丽丝几乎每天都会上工,有时甚至会在工厂工作到凌晨2点。她用劳动所得买了一部新手机和一副耳机,这样她就能一边听音乐一边处理鳕鱼舌了。不过总体而言,她还是把大部分钱都存了起来。爱丽丝和其他孩子都会使用手机应用软件来查看渔船何时返回码头。

每天晚上工作结束,孩子们都会将当天的战利品带回家清洗、称重、抽真空包装或冷冻。有意思的是,照顾他们生意的往往都是当地人——通常是家人、朋友和餐馆老板。要烹制鳕鱼舌这道美味,最传统的方法是水煮或油炸,用土豆和生胡萝卜丝作配菜一起上桌。不过,也有别的吃法:就着鳕鱼子与芹菜根一起吃,或者与刺山柑和龙蒿一起用重油炸。在过去,孩子们会挨家挨户地贩卖鳕鱼舌,而现在,他们则多是通过线上市场来卖。“当年的热闹不再了。”史蒂夫·尼尔森喟然一叹道,他的儿子马丁也在巴尔斯塔德村做着割鳕鱼舌的工作。

十岁的约根·博托尔弗森受不了鳕鱼舌的味道,但这并不妨碍他每卖出2.2磅鳕鱼舌便能获得超过五美元的收入。他的母亲安妮肯·格尔斯达特十几岁时就赚了相当可观的一笔钱——六年挣了3.2万美元。这些钱足够买一辆车、报考驾照,并支付房子的首付。她说:“我想让约根知道赚钱不容易。这是一份艰苦的工作。”由于约根还太小,没法自己开车去码头,格尔斯达特就坐在车里,在一旁看着他工作。约根不喜欢被监督,他说:“妈妈,你不用一直看着我——我已经不是小孩子了。”

每逢冬季,当地都会摆出一排排的木架晾鳕鱼。这种保存方法源自维京人。

[编译自美国《史密森尼》]

编辑:马果娜