新冠肺炎疫情带给博物馆行业的新思考

赵永莉

一场突如其来的新冠肺炎疫情打乱了人们平静的生活。疫情的暴发,各行各业都受到冲击。在博物馆行业,各地博物馆陆续闭馆,开展线上教育与服务活动。2020年1月27日,国家文物局召开专题会议传达贯彻落实习近平总书记重要讲话精神,研究部署文物系统疫情防控工作。会议提出,“鼓励各地文物博物馆机构因地制宜开展线上展览展示工作,鼓励利用已有文博数字资源酌情推出网上展览,向社会公众提供安全便捷的在线服务”。由此可见,疫情下的博物馆需要改变传统的服务方式,向线上转变。

新冠肺炎疫情带给博物馆的挑战

1.博物馆数字化建设困境

网上“云观展”是借助虚拟现实技术、网页引擎技术和三维全景技术等数字技术改变传统博物馆的展览方式和服务方式,给予博物馆观众全新的观展体验。博物馆为观众提供“云观展”服务,要求博物馆自身具有一定的数字化建设基础。疫情暴发之初,线下博物馆陆续闭馆,于是“博物馆网上展览平台”逐渐成为各个博物馆进行宣教活动的主阵地。2020年1月28日,中国文物报社发出《关于向“博物馆网上展览平台”提供网上展览内容资源的倡议书》,呼吁全国各地博物馆向平台提供展览简介、展览文字脚本、展厅实景照片、展出重点文物图片等内容以供线上展览之需。

像故宫博物院这类大型综合性博物馆,其数字化建设一直领先于其他博物馆,加上线上宣传工作到位,有大量的粉丝,使这类博物院在面临疫情冲击时能较早做出应对举措。同时我们也应看到,一些基层博物馆本身就缺乏活力,新媒体宣传工作不到位,缺乏高质量展览,数字化建设需要大量人力、物力和财力,这对于大多数基层博物馆而言是巨大的挑战。

2.内部运营举步维艰

全球各地的博物馆在此次疫情期间几乎都受到冲击,美国博物馆联盟(AAM)一项针对美国750多名博物馆馆长的调查证实,全美有三分之一的机构可能会永久关闭。不少博物馆机构的运营储备减少,相对的博物馆项目和服务也在减少。近一半的员工休假或解雇了一部分员工。10月AAM又对博物馆馆长进行了二次调查,调查结果显示博物馆将面临困难而缓慢的恢复。受访者认为,2020年博物馆的预算营业收入损失约35%,到2021年再损失正常营业收入的28%。

我国大多数博物馆依旧是在计划经济的模式下运营,很多博物馆自身营利性收入不足或无盈利,基本靠财政维持运营,无多余预算以供购进数字化设备,缺乏人力进行网站运营以及设备维护。博物馆在疫情冲击下不仅面临观众流失问题,也将面临内部人员流失、资金短缺危机。

疫情下故宫博物院的“云”服务

我国博物馆“云展览”主要分为两大类,一类是基于博物馆已有的实体陈列展览,通过拍照、测量、三维扫描等方式获得数据,对展厅进行真实“三维重现”的全景虚拟展览;另一类则是脱离展厅的限制,根据展览的结构框架,填充展品信息和文字解释的网展。故宫博物院一直致力于传播故宫文化,讲好故宫故事,传播故宫精神,不断与时俱进以适应公众需求。众多特展、纪录片、故宫文创等文化衍生品,让故宫不仅仅“火”起来,更是让故宫文化“活”起来。由于疫情原因,故宫博物院从2020年1月25日开始闭馆,自2020年5月1日起有序开放。疫情期间,故宫博物院依托原有数字资源基础,为观众提供众多“云游”服务,观众可以随时随地参观线上展览。此次疫情期间,观众可以在线上逛故宫、听讲座、看直播。

1.丰富多彩的线上活动

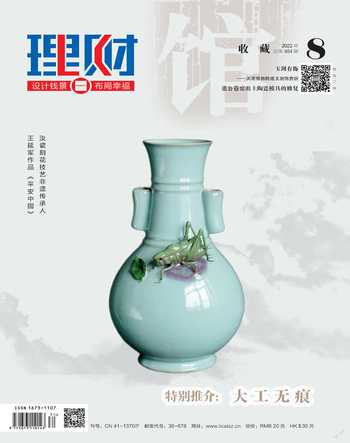

首先是故宫博物院在疫情期间开展了众多直播活动。故宫博物院在国际博物馆日与文化和自然遗产日到来之际,分别以“重启的故宫·夏日的幽静”和“寿康集萃 御园赏幽”为主题进行直播活动。文化和自然遗产日的直播,故宫博物院首次尝试将不同领域专家引入“云观展”,直播观看总量达980万次。2020年7月16日,“积跬步以至千里——数字故宫线上分享会”通过网络视频的形式讲述“数字故宫”这一年的成长。故宫还开展了“悦读故宫”系列公益活动,分别是“紫禁城建成600年纪念币发行直播”“故宫藏苏轼主题书画特展暨随展图录分享会”“2021年《故宫日历》线上发布暨读书分享会”“从御窑到紫禁城——故宫藏陶瓷展览暨随展图录分享会”。

其次是“全景故宫”项目。2015年,故宫博物院启动了“全景故宫”项目,旨在利用360°全景摄影的方式逐一记录故宫各个院落。2019年,升级后的“全景故宫”项目采集的数据覆盖到故宫博物院的全部开放区。这一项目落实后可以使观众随时随地欣赏实景故宫,足不出户便可身临其境深度探访故宫,真正“走进”故宫。

2.庞大的数字资源库

故宮博物院官网的数字文物库、数字多宝阁以及“故宫展览”APP满足观众线上多角度、多层次赏文物、看展览的需求。2019年7月16日,故宫数字文物库正式上线。先后推出25大类文物、5万余张高清影像,以满足大家学习研究的需求。数字多宝阁旨在让观众拥有近乎实物的观赏体验。故宫还推出了“故宫展览”APP,集合了故宫博物院自2015年以来推出的几乎所有展览。未来故宫博物院还将携手腾讯,继续研究文物数字化采集、存储及展示方面的技术,致力于推动数字化采集行业标准的建立。

3.其他线上内容

故宫博物院曾联合中信出版集团,精心打造了《我要去故宫》少儿读本和同名公益视频课程,深受欢迎。2016年,故宫推出的《我在故宫修文物》纪录片讲述大国工匠的精神,以实景拍摄讲述故宫博物院文物修复的故事,浓郁的历史氛围、求真务实的从业精神、通俗且不失科学严谨的文案表述,一时间引起了许多普通观众对于文物修复的关注。这些线上内容目标观众群广泛,传播渠道多样,展示形式丰富,通俗化与专业化并存,收获了许多观众以及专业人士的好评。

4.立足馆藏,与时俱进,传播故宫文化

故宫馆藏品几乎涵盖了整个古代中国文明发展史和所有文物门类,奇珍异宝,尽聚于此。故宫博物院能立足于馆藏基础,挖掘文物背后的故事、进行文物研究工作,举办各种陈列,编辑出版《故宫博物院院刊》进行宣传,形成故宫文化品牌。其线上的展览并不是对实体展览的简单复制,而是进行了创新式转化,能在保持主题一致的情况下带给观众不一样的参展体验。同时也应看到线上活动的弊端,比如网络维护、技术人员配备和数字设备维护与更新问题。故宫博物院的系列“云”对其他博物馆未来的发展形式具有重要的參考价值。

“云观展”对未来博物馆发展的启示

1.线下与线上的结合

首先,要加强博物馆文物藏品数字化建设。据不完全统计,闭馆防疫期间,全国各地博物馆共推出2000余项在线展览,访问量突破50亿次,线上展览使观众足不出户便能观展。博物馆应该顺应“云展览”这一发展趋势,最大限度整合馆内现有数字资源,丰富博物馆网站、微博以及微信公众号的宣传内容。

其次,要跨界破界,创新内容传播形式,加大新媒体宣传力度。央视推出的《国家宝藏》节目一经播出,全网关注度持续升温,科学的内容+新颖的表现形式+明星效应为观众呈现了一场视觉与听觉盛宴,更是以科学且精彩的表演带领观众了解文物背后的故事。

最后,实体展览是基础,线上展览绝非原装搬移。实体展览具有鲜明的直观性、形象性、感染力和说服力,任何线上展示都是基于实体展览,线上展览绝非实体展览的替代品,而是在实体展览基础上的创造性转化,一个好的展览要充分利用两种不同的展览形式带给观众更加丰富的文化体验。

2.质与量的平衡

近年来,我国博物馆数量呈现前所未有的加速发展态势。2021年,我国备案博物馆总数已达6183家,90%以上的博物馆实现免费开放政策。疫情影响下,博物馆增速虽有所放缓,但我国博物馆数量依旧位居全球前列。高速增长下的弊端也显而易见,即博物馆发展中质与量不均衡的问题。

一是控制增速,注重增长效益。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》再次强调,坚持“以推动高质量发展为主题”。推动高质量发展已成为当前和今后各行业确定发展思路的一项根本要求。因此,应制定严格的行业标准规范博物馆建馆的审批程序。

二是优化博物馆行业资源配置。我国多数博物馆依旧是在计划经济的模式下进行运营管理,很多博物馆数字化建设并没有资源优势。人员、资金、设备在大馆与小馆之间相差较大,博物馆并没有把合法盈利投入自身建设上,甚至不盈利,几乎完全靠国家财政支撑。因而应因馆制宜,合理地配置与利用资源。

3.物与人的关注

一是集中精力加强馆藏文物的研究工作。云平台是传播藏品信息、讲述文物故事的重要载体。藏品研究第一步就是摸清自身家底,这是进行数字化建设的基础。故宫博物院官网显示故宫博物院现有186万多件藏品,后期一系列的数字展览、文物库和虚拟展览等都依托于这个基础。在摸清家底的基础上对文物进行分类、整理和研究。获取文物的全方面信息,包括文字、图片和视频等多种方式以传播文物信息。

二是做好博物馆相关人员的研究。物是基础,最终的目的是以物现人。要加强对与文物息息相关的历史人物、与博物馆相关的从业人员、观众等人的关注。我国博物馆行业性质决定一些博物馆缺乏动力,尤其是地方小馆,展览多年不变,网站停更,活动极少。要强化管理层的业务培训与考核,加强博物馆员工培训,推进课题研究进度,不断在满足观众差异化、个性化、多样化需求上下功夫。

结 语

后疫情时代,如何进行数字化建设是博物馆行业应该重新思考的问题。博物馆能否利用已有基础,积极应变,满足观众观展需求,既是博物馆履行社会责任的体现,也是对博物馆自身能力的检验。但要看到全国博物馆数字化建设不平衡、不均衡问题,同时也应重视数字化建设的质量问题。未来博物馆在加大新技术投入的同时也应固本,充分发挥实体博物馆与线上博物馆各自优势,取长补短,为观众提供更加优质的服务。