追求意义的深度理解

贺艳

摘要:二年级上册《认识线段》一课中,变幻莫测的“端点”给学生的学习带来了困惑。这是因为教学并没有突出端点的本质含义,学生并没有体会到端点内在的意义和价值。对此,重构了《认识线段》一课教学,重点突出端点“再创造”的过程,实现端点意义的深度理解。具体教学过程包括:经历体验,操作感悟;多元表征,加深理解;抽象概括,领悟本质;运用理解,提升认知。

关键词:线段;端点;意义理解

一、变幻莫测的“端点”

苏教版小学数学二年级上册《认识线段》一课,我们常会看到这样的教学场景:

教师示范、引导学生将一根线拉直后,介绍拉直的一段线可以看成线段,强调为了看清并突出手捏的两端,数学上用小竖线表示两端,叫作“端点”,进而抽象出线段的图形。接着,让学生举例,在生活中找线段,如黑板的边、课本的边、直尺的边等,并分别指出它们的端点。

教师让学生判断几个图形是否为线段,并说明理由。接着,让学生数一数平面图形(正方形、三角形、长方形等)分别由几条线段围成,说出它们的端点分别在哪里。

教师让学生思考:画出三个点,每两点之间画一条线段,能数出有几条线段?如果三个点在一条直线上(如图1所示),能数出几条线段?

细加分析这样的课堂,可以发现:首先,从一条直的线上抽象出线段,介绍线段有两个“端点”;接着,回到生活中找线段,发现物体的边没有“端点”;而后,判断图形是否为线段,强调有“端点”;再到数线段围成的图形,这时“端点”又消失了……在这一学习过程中,学生不断切换生活与数学的场景,“端点”也在不断地出现、消失、变化。变幻莫测的“端点”给学生的学习带来了困惑:

困惑1:生活中举出的线段实例都没有端点,画一条直的线更接近生活中线段的样子,为什么数学上的线段要画端点?仅仅为了看清楚两端吗?不画端点也看得很清楚,端点在这里有怎样的作用?

困惑2:判断图形是否为线段时,强调有两个端点,但在数正方形、三角形等平面图形中的线段时,为什么线段的端点却消失了?是不是应该标出围成平面图形的每条线段的端点?

困惑3:线段只有两个端点,图1的线段上有三个点,为什么还是线段?

二、“端点”的教学意义何在

线段的端点仅仅是为了突出两端,做一个简单的竖线标记吗?“端点”的教学该突出怎样的数学意义?又该以怎样的方式进行才能达到应有的价值追求呢?

笔者比较了苏教版、人教版和北师大版小学数学教材对“线段”这一内容的编排,发现:苏教版和人教版更接近,第一阶段都安排在二年级上册,以描述性定义介绍线段后抽象出图形,第二阶段都安排在四年级上册,用已学的线段引出射线、直线的学习,介绍它们的端点、长度并比较它们之间的区别;北师大版在二年级上册仅结合测量直观认识直的线(无端点),没有单独认识线段,而在四年级上册集中学习线段、射线、直线,在认识端点数量的过程中明确各自的长度。

可以预想,三个版本的教材,不论是分两段教学还是集中教学,学生都应在四年级学习时,结合三种线的长度比较,明确端点表示线的起点和终点,进而领会线长度的有限性和无限性。此时,学生才能达成对“端点”意义的深刻认识和理解。这也许是北师大版集中教学线段、射线和直线的原因。

那二年级教学时,教师直接告知学生“手捏的两端”是线段的端点就行了吗?显然不行。这样的教学并没有突出端点的本质含义,学生并没有体会到端点内在的意义和价值,只停留于“两个短竖线”的符号标记印象,产生困惑也是情理之中。那么,本节课该如何突破“端点”的理解难点,突出对“端点”数学本质的领悟,同时为第二阶段再学习做好顺利对接和经验积累的准备呢?

三、在创造中感悟“端点”

史宁中教授指出:数学教育不应当让教师和学生都沉迷于符号的世界,教师要理解数学的本质,创设合适的教学情境,让学生在情境中理解数学概念和运算法则,感悟数学命题的建构过程,感悟问题的本源和数学表达的意义。史宁中.教育与数学教育:基于以上反思,笔者重构了《认识线段》一课的教学,重点突出端点“再创造”的过程,实现端点意义的深度理解。

(一)经历体验,操作感悟

师生共同将一根线拉直,教师介绍:像这样两手之间直直的一段线可以看成线段。随后,教师将拉着线的两手不断变换位置,引导学生观察:虽然位置不同,但都是直的,都可以看成线段。这个环节突出线段是直的这一特征。

接着,教师追问:刚才手中的这条线段从哪里开始到哪里结束?并出示活动任务:仍用同一根线,想办法创造出和刚才不同的线段,并说说创造出的线段从哪里到哪里。学生动手动脑创造性地表示出不同的“线段”。

教师选择典型作品,引导学生讨论:两手捏的位置不同,为什么都能看成线段?再次明确线段直的特征。接着追问:创造出的这些线段有什么不同?与什么有关?通过交流讨论,明确:线段有的长,有的短;线段的长短和两手捏的位置(端点)有关系。

(二)多元表征,加深理解

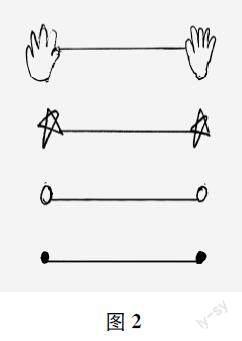

教师引导学生在创造和交流的基础上,挑战第二个活动任务:画出心目中的线段。学生的作品表达生动、丰富多样(如图2所示):有的画出两手拉线的图,有的用符号表示(五角星、圆圈、圆点、竖线等)手捏的两端。学生用自己理解和喜欢的方式表达出心目中线段的样子。此时的“端点”形态各异,学生在多元表征中经历了“再创造”的过程,加深了对端点的意义理解。

(三)抽象概括,领悟本质

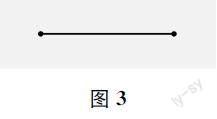

教师引导学生观察比较:这些作品,两端的标记不同,表示的意思相同吗?學生交流:标记虽然不同,但都表示从哪里开始到哪里结束;有了标记,就能表示出线段有多长,让别人看得更清楚;如果没有标记,这条线段就会一直延长下去,甚至无限长……在交流碰撞中,可以看出,学生对他们创造出的标记有了深刻的理解。此时,教师顺势出示并介绍规范的线段图形(如图3所示),使学生达成共识,水到渠成地完成数学表达和数学抽象。

(四)运用理解,提升认知

有了以上对于“端点”的意义理解以后,教师让学生回到生活中举例,重点要求学生结合实例,指出找到的线段是从哪里到哪里,突出以端点的意义来解释,而不是直接问端点在哪里。

对于三个点在一条直线上时能数出几条线段,让学生明白只要是两个端点之间直的一段就是线段,即使线上有多出的點,也不会影响对线段的判断,突出对线段本质的理解和认识。

在数图形(如三角形)中的线段时,教师通过动态演示三条线段围成三角形的过程,突出端点交汇时的处理,并适时讲解:当三条线段拼接在一起时,原来的线段端点就藏在相交的这个点里。这样能够帮助学生解除心中的疑惑,让数学知识形成的每一步都有理有据、清晰明了,同时也为今后深入学习三角形的相关知识做孕伏。

四、追求“端点”意义的深度理解

(一)突出学生主体,引发深度参与

众所周知,教学要以学生为主体,突出学为中心。但在实际教学中,想要真正践行到位,还需要教师不断地自省、自觉、自悟。上述“线段端点”的教学,引导学生在操作思考中“创造”新的线段,在交流分享中表达对线段的理解。学生“创造”出的“端点”形式多样、形态各异,此时的“端点”不仅仅是一个符号标记,更凸显出它的数学意义和本质,能够让学生的理解更清晰、更透彻、更深入。我们要提供更多的时间和空间给学生,解放学生的手,让他们在探究中积累发现;解放学生的口,让他们在交流中分享碰撞;解放学生的脑,让他们在思考中提升进阶。

(二)凸显数学本质,促进深度感悟

学习如果停留于知识的表面,无疑是肤浅无力的。数学是一门追求理性思维和理性精神的学科,其教学要凸显对数学知识本质的理解与领悟,多追问“是什么”和“为什么”,追寻知识背后的“理”,才能起到锻炼思维、提升素养的目的。上述“线段端点”的教学,依据“三线”(直线、射线、线段)的整体编排,始终立足端点的意义——线段的起点和终点,让学生在丰富的活动中感受到端点表示从哪里开始到哪里结束,这样就赋予了端点真实的数学内涵。将数学知识放在整体的知识体系中去思考定位,更能体现本质,也更能促进学生的深度感悟。

(三)经历学习历程,实现深度建构

教学要让学生充分经历知识发生、发展和运用的过程,在此过程中实现思维的进阶和素养的提升。上述“线段端点”的教学,让学生对线段概念的学习经历了操作感知、形成表象、抽象概括、理解运用的过程。通过在经历体验中操作感悟、在多元表征中加深理解、在抽象概括中领悟本质、在运用理解中提升认知几个环节,学生经历了丰富的学习活动,对概念的认识更丰厚、更深刻,实现了数学教学从知识本位到思维发展,从形式模仿到意义理解,从被动接受到主动建构的转变。特别是在数平面图形中的线段时,对其端点变化的细微处理,借助动态演示的定格描述“端点”变化的过程,让学生看在眼里,明在心中,让知识形成的每一步都清晰明了。