过去在上面,未来在下方

乒乓台

电影《帕特森》海报,2016

一部抒情诗式的电影

电影《帕特森》(Paterson,2016年)让我们深受感动。主人公是一个热爱写诗的巴士司机,影片朴实地记录了他和爱人所过的一星期:他似乎总在写诗,除了手握方向盘的时候,地下室的小书房里摆满了美国现代作家的诗歌和小说,他和伴侣彼此深爱,日常分享文艺带来的愉悦,她鼓动他把诗印制出版,他推诿,好不容易同意了,但写满诗歌的笔记本却在计划打印的那一天被他们家的小狗马文咬成了碎片……

令人感动的并不是情节,而是劳动者/诗人的状态。扮演司机(driver)诗人的演员就姓Driver,巧得很。身着连身工装、携带午餐便当是他的固定形象,每晚遛小狗、去街角酒吧喝一杯啤酒的时候穿着让人很难记住的翻领夹克衫。他的话不多,似乎总在倾听,最美好的言语不是面对爱人讲述的,而是透过诗歌—词句先在脑海中酝酿出来,经过半天、一天的沉淀,反复默念,再被他流畅、端正地记录在笔记本里。诗句的字迹出现时,总会叠现在极其日常化的画面中,包括他午餐时面对的瀑布。诗句很朴实,但段落之间总有反转,带动出意义和意境的跌宕,恰如激流中的水花。

当然还有爱。他们相拥而眠的画面安静而美好,虽然很爱,但他只在某个清晨眷恋地吻过她赤裸的肩头。他为她写情诗。他们朴素的小家里,无尽组合的黑白波点、曲线都来自她的原创手笔,偶尔也会有一餐让他尴尬的晚餐。她想要一把吉他,还努力地做完很多个独创的黑白杯子蛋糕,独自去周末市集,卖出了好价钱,请他吃大餐。都是这样一些让人会心一笑、有爱的时刻。

我们被这部抒情诗般的电影攫住了心神。一百一十八分钟丝毫不会让人觉得沉闷,反而令人充满期待。想看到诗人写诗,想看到诗人不写诗的时候谈诗,想看到被爱的人不经意间表达的爱。这是一部充满治愈力的文艺电影佳作。还会让我们想到鲍勃·迪伦的一句诗:诗人可以是任何人,任何不会自称为诗人的人。

一部贾木许的电影

你有没有注意到电影中的季节?注意到在哪个城市?注意到诗人手里翻开的诗集?注意到瀑布?

在二○一六年的观看现场,中国观众未必都会去想这些细节。但很多文青注意到伊基·波普(Iggy Pop)又出现了!毕竟,这是吉姆·贾木许(Jim Jarmusch)编剧和导演的电影。早在拍《不法之徒》《咖啡与香烟》的时候,波普就是贾木许电影里的常客。两人的渊源可追溯到贾木许十六岁第一次听傀儡乐队(The Stooges)的专辑并立刻成为粉丝那年。在二十世纪六十年代末的“反文化运动”中,这支融合了摇滚、蓝调和自由爵士风格的乐队很前卫。虽然乐队在一九七四年就解散了,故事却没有完结,就在贾木许拍《帕特森》的那一年,七十一岁的波普录制了新专辑Post Pop Depression,进行了巡回演出,还特邀贾木许为傀儡乐队拍纪录片。

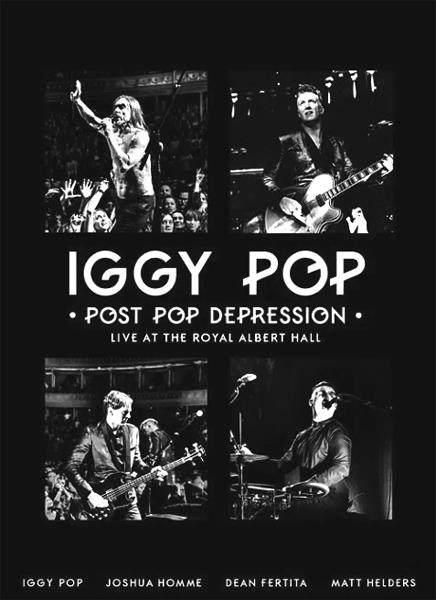

伊基·波普2016 年推出專辑Post Pop Depression

要说会折腾,摇滚乐手向来赢过诗人群体。贾木许组过乐队,写过诗,早年就是个不折不扣的文艺青年,一直是纽约派诗歌的拥趸。多年前,他读完威廉·卡洛斯·威廉斯 (William Carlos Williams,1883-1963)的长诗《帕特森》后深受震撼,特意前往帕特森:一座有着大瀑布的重工业城市,曾是华盛顿、汉密尔顿等开国元勋看好的宝地,也是这部诗集的终极主角。贾木许从诗集第一卷的“巨人”意象中得到含糊的启示,潦草写下构思,但不知道拿它怎么办,只能扔进抽屉,一搁就是二十年。在这段时间里,他从稚嫩的摇滚文艺青年成长为资深的摇滚文艺中年,主业是拍电影,很走运地拿了很多大奖,和众多大师合作过,还制作过电影音乐。

用倒叙的手法简单梳理一下,就能知道贾木许是个怎样的创作者了。他喜欢的演员包括比尔·默瑞(Bill Murray)、亚当·德赖弗(Adam Driver)、蒂尔达·斯文顿(Tilda Swinton)……他说德赖弗是反应型的演员,不是分析型的,所以很适合司机诗人这个角色,他们的合作也很搭。他还说,斯文顿应该就是全宇宙的神!于是,他让这位女神和男神汤姆·希德勒斯顿拍了个文艺范儿的吸血鬼片《唯爱永生》,华丽丽惹人喜爱,并借着拍吸血鬼的钱买了好几把让人流口水的电吉他,过足了摇滚的瘾。拍完《帕特森》后,他又把这群大神凑在一起,拍了个恶搞的僵尸片《丧尸未逝》,让他们冷面笑匠般杀戮,让丧尸们破土重生时嘶哑地高喊,追问无线网密码。

僵尸也好,吸血鬼也好,贾木许总会在冷幽默的恶搞中加进足够多的梗,让你明白,他是在针砭时弊,调侃当代社会在文明和进步外表下的颓废和堕落。再往前追溯,他早年明显受欧洲电影的影响,对黑白电影情有独钟。据说当年他明明拿到了美国某大厂旗下电影院校的奖学金,却硬是不肯好好毕业,还跑去欧洲自学,非常鄙视好莱坞电影制造业的种种资本主义行径。那个阶段他还请不起大咖,但合作过的强尼·德普(Jonny Depp)、汤姆·威兹(Tom Waits)、罗伯托·贝尼尼(Roberto Benigni)后来都和他一样成了大咖。

从影将近五十年,贾木许总说自己是小众的、业余的,并极度享受这种无须为了赚钱而媚俗市场的自我定位。从二十世纪八十年代的《长假漫漫》《天堂陌影》《不法之徒》到二十世纪九十年代的《地球之夜》《离魂异客》《咖啡与香烟》,他始终擅长片段式的拼贴,坚持独特的视觉和听觉风格。进入二十一世纪后,他以《破碎之花》—讲述一位大叔追溯多年情史的泛公路片—开拓出了更完整的故事核心,挖掘更具时代性的人性,冷幽默也更有中年人内涵了。要说和《帕特森》最接近的大概就是《破碎之花》了:默瑞扮演的男主角也有帕特森那种略呆萌、略恍惚、略幽默的性格。

事到如今,贾木许可以让吸血鬼担纲莎士比亚、莫扎特和摇滚乐的经典之作,敢于用小众笔法去率性玩弄大市场上早已泛滥的类型片。综观他的电影谱系,我们敢负责任地说,《帕特森》是他拍过的最清新、最具文字魅力的电影,没那么多恶搞,没那么多朋克元素,更没有饶舌的台词……但骨子里的东西没变,有节奏感也具音乐性,恰如威廉斯在诗作中用语词组合出的爵士感。假如说贾木许之前的电影更多映照出他游移的无产者的摇滚精神,《帕特森》则是第一次正面映照出他内心对诗性的求索。

曲线抵达原诗的致敬之作

好笑的是,贾木许就用那种小众文青混不吝的口吻,很老实地告诉记者们:虽然片名、片中正面出现的诗集都表明了这部电影的源头是威廉斯的《帕特森》,但他并没有看懂这部恢宏巨作,“太抽象了”,“事实上也不是我最喜欢的诗歌之一,看完就完了,诗里写的很多内容我都读不懂”。

他很谦虚,也很诚实,但他的确仔细咀嚼了这部长诗,并尽全力用电影语言再现出来—他不打算拍一部伟大诗人的传记片,也不打算拍一部紧随诗句的音乐电视(MTV),而决定让威廉斯这样的诗人再生轮回,让诗人的生活浮现出来,让诗歌本身的美涵盖世间所有的诗。在他第一次跟随《帕特森》抵达帕特森、将最初的“巨人”意象束之高阁后的二十多年里,在他实践并实验电影这种艺术形式后的四十多年里,贾木许似乎掌握了曲线旋转球的打法,成功地、迅速地挥拍。作为诗歌读者和电影创作者,他沉稳又不失鲁莽地接住了威廉斯发来的高空球,看似朴实无华的镜头里满是炫技的指涉,经过一番旋转、偏移,打到了一个机巧的落点—威廉斯能接起这样的擦边球吗?

《帕特森》电影剧照

所以,无论从哪种可能性上说,贾木许都不会神化诗人,不会像某些传记片那样用恢宏的配乐、矫情的特写、煽情的朗诵、戏剧化的情节来夸大传奇人物的一生。他甚至只用了一首威廉斯的诗—可能是威廉斯最有名、最让人难忘的《便条》(This Is Just to Say)—让司机诗人在厨房里念给爱人听。除此之外,大部分诗都是贾木许特邀多年好友、新纽约诗派诗人朗·帕吉特(Ron Padgett)为电影新写的。还有一首是贾木许自己写的—小女孩读的Water Falls,质朴、有爱,轻巧地对应了威廉斯诗作中的重要意象瀑布(waterfall):

过去在上面,未来在下方

现在倾泻而下:轰鸣,

现在的轰鸣,一种言辞—

必然是我唯一关切之物 。

它们投掷,在狂喜中下落。

或有意,形成一种结果—

轰鸣,无情,见证 。

既不是过去,也不是未来

也不凝视,失忆—遗忘。

语言,瀑布般泻入

不可见之物,超越:在它之中

瀑布,是可见的部分—

(节选自《帕特森》第三卷“图书馆”,连晗生译,中信出版集团2022年)

包括吸引帕特森和马文驻足、在洗衣房里搞创作的那位说唱歌手,显然也对应了威廉斯拼贴式创作时强调的美国性,反映出帕特森这座城市的多样性,在叠加“匿名创作者”形象的同时,不仅呼应了贾木许、威廉斯这些创作者的身份特质,也从广泛意义上升华了普通人日常生活中潜在的诗性。

威廉斯在史诗般的第三卷中让风雷电火摧毁了部分历史,贾木许只让小狗马文“摧毁”了帕特森的诗集,这究竟是福是祸?诗人没了实体的诗集,没有出版物,不再为外人所知,那么,他还是诗人吗?一座城没有一部史诗,那么,这座城还值得歌颂和纪念吗?创作者如果被创作的意义、对象、优劣等问题掣肘,创作还能继续下去吗?

在这部由诗歌引申出的电影里,贾木许用多重对位指涉了具体的诗歌,美国的诗歌,乃至普世的创作,没读过诗作的观众也能享受到电影里的诗与诗人的世界。至于二○一六年错过所有指涉的中国观众们也是无可指摘的,要怪只能怪威廉斯的中译本姗姗来迟。

一部得来不易的杰作

二○二二年四月,诗集《帕特森》中译本首度面世,虽然在此之前国内已引进出版过威廉斯的《红色手推车》等短诗集,但为诗人带去美国国家图书奖第一届诗歌奖、博林根奖和普利策诗歌奖等桂冠的终究是这部长诗集《帕特森》。

一九四六年,威廉斯出版了《帕特森》的第一卷,以崭新的气象震撼了诗坛,诗歌批评家贾雷尔激动地称之为美国诗歌史上的“地质事件”,呈现出划时代的新诗境。获得一九四七年普利策诗歌奖的诗人罗伯特·洛威尔尤其关注到《帕特森》的丰富性,将这卷与华兹华斯的《序曲》相媲美。更有不少人将之与《草叶集》和《荒原》相比拟。直到第四卷出版后,威廉斯已得到黑山派、垮掉派、自白派和纽约派等各流派年轻诗人的推崇,形成了代际现象,成为二十世纪后半叶美国诗歌界最具影响力的诗人。

必须提及的是,威廉斯当时已近古稀之年。威廉斯出生于一八八三年,和庞德是宾夕法尼亚大学的同学。二十世纪二十年代前后,很多美国文艺青年远赴欧洲,朝圣西方文明的源头,和十九世纪中期俄罗斯文学中出现的新贵一代一样,故土没文化,不恋也罢,懂意大利、法国和英格兰的正统经典才是真正有格调,要想跻身世界一流大师的行列也必须从巴黎或伦敦起步……在这一点上,屠格涅夫和亨利·詹姆斯、海明威不分伯仲。至于他们是流放还是浪荡,是流亡还是流浪已不重要,唯一要紧的就是身在人文地理学意义上的“欧洲”,评论家格特鲁德·斯坦因就是在巴黎给这些美国文学家群体定名的,说他们是“迷惘的一代”。庞德也曾鼓动威廉斯去欧洲镀金,但后者不为所动,安心地在新泽西州的卢瑟福当医生,一辈子接生了数千个孩子。与此同时,美国本土文化氛围颓靡,文化归属感低迷,我们不妨参考马尔科姆·考利在《流放者归来》中所描述的,“让我们描绘一下一个二十五岁的美国作家……他已经接受了上一代热衷的东西,然后又一个接一个地把它们抛弃掉—至少在心里他已经不再把这些看作是他热衷的东西了。他不能被描绘为王尔德派、威尔斯派、萧伯纳派、乔治时代派或门肯派,也不能被描绘为追求唯美的、狂热的或自然主义的人。他用最單纯的逻辑推理解决了上一代人的文学大辩论,他无视这些问题。因此,他既不是清教徒,也不是反清教徒,既不是浪漫主义者,也不是现实主义者。他有许多文学偏见,很喜欢写以‘我讨厌……的人为开头的小文章,或者是以‘我厌倦了……为叠句的打油诗。不幸的是,他既讨厌又厌倦了这种浅薄的文学形式……这是一幅非常负面的青年人画像,不过,这只是画面的一个局部”。那一代美国年轻创作者既要反传统,又崇拜最经典的传统,但“‘艺术需要的是,T.S.艾略特在《日晷》上写道,‘把现在的生活简化为某种更丰富更陌生的东西。……形式、简化、陌生,对作为一种传统艺术的文学的尊重、抽象……这些都是青年作家们说得最多的口头禅。它们代表了迄今为止标志着法国文学的那些特点,而不是英国文学或美国文学。它们最接近于没有学派、没有宣言的这一代人的明确主张”。就是在这样一代美国作家和诗人中,威廉斯以一九二○年的《科拉在地狱:即兴创作》、一九二三年的《春天及万物》等短诗在美国文学界崭露头角。

同时期—一九二一年,T. S.艾略特在瑞士的疗养胜地写出了《荒原》,水的意象贯穿全诗,经庞德删改大半,出版后被公认为反映西方战后文明危机、传统价值观念失落的杰作。一九二二年,乔伊斯终于出版了《尤利西斯》,大量的细节描写和意识流手法构建出交错凌乱的时空,被公认为现代主义文学的典范与总结。庞德从一九一六年起创作《诗章》,这时已从早期的意象主义转为现代派写作,但还没去意大利。

与此相比,威廉斯憋了个大招,推出《帕特森》时几乎比同时代人出版代表作晚了将近半个世纪。威廉斯是个好胜心很强的人,他一向不服气艾略特,虽然和热心的庞德关系还不错,但终究是被《诗章》刺激到了。美国最好的诗歌出版社的创办人郎福林在二十世纪二三十年代最看好庞德和威廉斯,据说他曾明确地说过,威廉斯出版《帕特森》就是为了与庞德一争高下。

我们可以在《帕特森》中读到威廉斯直接引用他和庞德的对话—当庞德说“你感兴趣于这血腥的肥土,但/我要的是成品”,威廉斯回应,“领导权进入帝国;帝国招致/傲慢,傲慢带来毁灭”。

除了庞德,《帕特森》还指涉了很多活跃于当时的诗人,中文版译者连晗生先生在序言中梳理出了学界对该诗与诗人的互文关系的研究,譬如马修斯在一九八五年指出《帕特森》第一卷描述和讽刺了四位与威廉斯同时代的诗人,他们都在二十世纪上半叶对美国语言产生了巨大影响,具体来说:侏儒对应的是艾略特,山姆·派奇对应的是庞德,提姆·克兰对应的是哈特·克兰,卡明夫妇对应的是卡明斯,帕特森对应的是威廉斯。威廉斯强调美国诗歌要有“美国性”,其对立面大致可分为艾略特、庞德所代表的“欧洲派”(或“世界派”),以及哈特·克兰、卡明斯等人所代表的“本地派”。因而,贾木许在电影中用双胞胎、人与城重名等小手法绝不纯然是他个人的狡黠趣味所致。

我们可以这样理解这部姗姗来迟的作品:《帕特森》是威廉斯积攒了三四十年的资料后的创作结晶,是与同侪对话、争辩和竞技的装置,也是对其诗歌理念的终极阐述。诗集由五卷组成。威廉斯一九六三年去世前留下未完成的第六卷残章—主题如此宏大、细节如此丰沛的作品本来就是开放式的,并无终章可言。通读五卷后,我们真的能在电影《帕特森》中读取很多被书写的细节—透过帕特森这个角色,电影直观地完成了诗作“对本地的挖掘”,对一座城的“人格化”,也逼真地再现了诗人的本真状态:擅长感知日常,咀嚼情感。罗伯特·洛威尔一语中的:“《帕特森》是威廉斯的一生。”

地道的美国诗歌

威廉斯选择帕特森是有明确意图的,“找到一个足够大的形象来体现我周遭的整个可知世界”。帕特森在卢瑟福(威廉斯的居住地)附近,靠近纽约,是个二线城市,帕塞克河流经此地,形成了类似尼亚加拉大瀑布的瀑布。这里发生过许多历史事件,最早来殖民此地的是荷兰人,后来是爱尔兰人,殖民者虐杀当地土著;之后,汉密尔顿看到了瀑布的能源潜力,把这里塑造成一个工业城市,催生了随后的纺织业和造纸业的迅速发展,但环境因此遭到破坏,种种社会问题随之而来,比如后来发生的影响深远的劳工斗争、移民后代和原住民之间的冲突,乃至信贷问题。

“我考虑了帕塞克河经过的其他地方,但最终,这座城市,帕特森,凭借其丰富的殖民史,在水污染不那么严重的上游胜出了。这瀑布,歌唱着,季节性地喧嚣,关联于许多理念,我们的财政殖民政策依据这些理念,借助亚历山大·汉密尔顿的手塑造了我们,这瀑布深深地吸引着我—从那时起所产生的东西也如此。”威廉斯在诗集中如是说。

说来有趣,这样一个执意要写出“美国性”的诗人其实出生在一个不说美国话的家庭:他的父亲是有丹麦血统的英国人,母亲是牙买加人;在家里,父母和孩子们说的是西班牙语和法语;而且,他父亲一直都没加入美国籍。威廉斯是父母移民到美国一年之后出生的,十四岁还去日内瓦和巴黎读了两年书。但在写诗这件事上,他比庞德他们更坚持于立足美国本土生活,写真实的、当下的、本地的、日常的生活,而非从文化传统中挖掘诗意,并坚持使用现实生活中所用的口语、俗语。

那么,威廉斯是如何把这些内容置入长诗的呢?他开篇就写道,“事物之外,没有思想”,表明这次写作倾向于呈现,而非辨析、评说乃至定论。他要写的是一个地方的百科全书,用新闻记者、人类学家的视角去写当地人如何谋生、有何梦想、如何婚恋、如何面对宗教和道德冲突……除了到图书馆查看史料,他也去帕特森实地探查,譬如第二卷“星期天在公园”的第一个章节就以加勒山公园为原点,从时空双轴线上择取重要的事件(1880年的公园歌唱聚会变成暴民枪杀现场)、典型的细节(一块石雕,有色人种女孩,华盛顿第一次就职典礼上的土布外套)、诗人收到的信件、《勘探者》杂志的动物趣事、爱森斯坦的电影……拼贴出层叠于这个地理位置的社会人文历史碎片,顺势夹带出诗人的观点:“除非一个/新的头脑產生,才可能有/新的诗行,否则旧物会继续/自我重复,以致命的/循环。”

然而,这种时空和意象的高度抽象无法呈现于电影,譬如“公园的星期天,为悬崖所限,朝东”这样的诗句。我们只能看到诗人坐在公园里,面对瀑布,吃着午餐,思考诗句。诗中出现在瀑布前的将军、畸形人、鲈鱼、鳟鱼、钢铁工人、印第安人、牧师夫人……都只能隐没在读者的记忆中,而非观众的视野中。

诗作的读者可能反而会觉得贾木许的电影更像一首清新的、可视的短诗,而威廉斯的诗作则具有蒙太奇效果,酷似一部恢宏的文史哲纪录片。诗人担任了历史切片的摄取者、意象性脚本的创写者,还兼任了剪辑师—拼贴了众多素材,并在抒情和纪实中找到了爵士乐般的节奏感。不过,在拼贴这一点上,威廉斯和贾木许倒是非常默契,都是个中高手。

一部现代主义拼贴作品

《尤利西斯》有拼贴,《荒原》是拼贴,《诗章》更是拼贴,但《帕特森》的拼贴更极端。

威廉斯像卡明斯、玛丽安·摩尔和庞德一样关注词语的间距、页边距、段落划分、字体大小、标点符号和表意符号的放置,以及词语拼贴的可能性。中文版也保留了这些特点,包括出现在句点前的空格等特殊设置。《帕特森》的每一页都可视为设计复杂的“图形诗”。

威廉斯找到了这种现代艺术的拼贴方式,将两种文体,诗歌段落和散文片段拼贴在一起,解决了长诗在结构上的难题,也满足了他要“写出真正的美国诗,一种全新的诗”的夙愿。散文片段来自真实的文献、书信、地质勘查、旧报纸;涉及历史、地理、经济、风俗;诗歌段落出自一个人物在行动、在观看、在感受、在聆听时的抒情自白,也可以视作帕特森这座城市在无尽地讲述。

这首先和威廉斯的创作方式有密切关系。身为医生,他写诗都是在通勤途中、就诊间歇完成的,这和当时纽约派的许多诗人很相像,比如在午餐间歇写诗的MoMA馆长弗兰克·奥哈拉。谈及把主人公设定为公车司机的时候,贾木许说,一成不变的生活让帕特森有了飘忽的可能性。这说法还挺妙的,毕竟,从卡夫卡到弗兰克·奥哈拉……伟大的作品往往来自乏味、规律的职场人的内部思维激荡。

纽约派活跃于二十世纪五六十年代,是一个由艺术家、作家和音乐家组成的非正式团体,从爵士乐、超现实主义、抽象表现主义、行动绘画和当代前卫艺术运动中汲取灵感。纽约派诗人推崇反文雅、反高贵的风格,颠覆以艾略特为代表的象征主义诗歌传统,其创作与现实的关联极为紧密,关注自然的变化、城市的变迁、艺术的发展。譬如奥哈拉的诗就很有纽约的特质:反叛、先锋、新鲜。

另一方面,拼贴也是威廉斯浸淫于现代绘画和音乐的必然结果。现代绘画对他影响颇深,他的母亲曾在巴黎专门学过三年绘画,他自己也曾想当画家。成年后,他住的小镇卢瑟福离纽约很近,因此他和纽约的现代派艺术家也有些交往,其中包括在军火库艺展上与喝醉的杜尚有过一次不太成功的聊天。因而,我们可以在长诗中看到很多画家,包括勃鲁盖尔、高更、达·芬奇、丢勒、毕加索……这种自觉地趋向画面的写作带来了一种可视化的阅读感受。

至于音乐感就更明显了,在备受好评的第三卷“图书馆”中,威廉斯回顾了帕特森在二十世纪初经历过的天灾,并有意识地把自然界的强力与语词文字的强力挂钩,反复地用“就这样”这个短词汇连缀出一段磅礴动人且极其适合朗诵的诗句:

击打!就这样。摧毁!就这样。耗尽

和淹没!就这样。飓风、火灾

和洪水。就这样。见鬼了,新泽西,那封信

说。只被交付,没有评论。

就这样!

如果你闪躲,那躲开它。就这样。

(阵风将我们裹在其褶皱中—

或没有风)。就这样。用力拉住那些门,一个

炎热下午,风攫住它们,从我们的

手臂—和手中扭开它们。就这样。图书馆

是我们恐惧的避难所。就这样。就这样。

—风绊倒我们,压着

我们,淫荡,或压着我们的恐惧的淫荡

—笑声渐消。就这样。

……

(节选自《帕特森》第三卷“图书馆”,连晗生译,中信出版集团2022年)

可以不被学术化分析的《帕特森》

学界的分析长篇累牍,但盡可先略过。先从独立的阅读去领会《帕特森》,先不着急钻进专家评点的褶缝里。这部诗集完全可以被每一代读者放松地、发散性地、有想象力地去品味。因为威廉斯的《帕特森》在最光滑、最不限于时空限定的层面上只是关于写作、关于诗歌的—“写作/应是一种释放”,“写作,问题的十分之九,/是活着”“美是/一种对权威的蔑视”,假如贾木许“抽象”的评论会让人在这部诗集前却步,这些金句式的诗句能否亲和地邀请我们走进诗歌的深处?

应该没有问题。任何有价值的诗都表达了诗人的全部生活。任何读者都关联了不同时代不同人类的全部生活。把贾木许的《帕特森》视为入口,跨越这个小小的门槛,绝对不失为一种接近威廉斯的《帕特森》的捷径,至少,贾木许给我们提供了不少发散性联想的原点。

联想之一:贾木许非常喜欢交流电之父特斯拉,威廉斯屡次提到居里夫人。

联想之二:贾木许让劳拉给了司机诗人一份购物清单,威廉斯在残卷的问答中写道:“我们诗人必须用一种非传统英语的语言交谈。这是美国风格的语言。它被有节奏地组织起来,是美国风格的语言的一个样本。它和爵士乐一样有独创性。如果你说‘两只鹧鸪,两只野鸭,一只珍宝蟹—如果你有节奏地处理它,忽略实际意义,它会形成一个锯齿状的图案,在我看来,这就是诗。”

联想之三:奥格登·纳什曾有名言曰,诗人们都不太有用。因为他们不能被消费,也不太好生产。贾木许和威廉斯及其创造的诗人们都很符合这个别致的消费时代的定义。

……

如此这般读下去,或许永远不必读完。