沈苇窗的一本鲜为人知的著作

祝淳翔

《戏曲丛话·第一集》封面、扉页

近日,丁夏先生发给我《戏曲丛话》(第一集)的几页书影,包括封面、扉页、目录、版权页等。封面由伶王梅兰芳题签,扉页则为昆剧大家俞振飞的手笔,两处均钤有本人印鉴,显得郑重其事。扉页上还有作者用圆珠笔签的“慕琴先生教正”,落款为“作者敬赠”。

先略作解释。慕琴为美术家、摄影家丁悚的字。丁悚是漫画家丁聪的父亲,丁夏是丁悚文孙。在二○一九年春节前,我有幸与丁夏先生结识,当时他正忙于编辑祖父的一本《四十年艺坛回忆录》。由于丁悚与我花大力气搜集作品的对象唐大郎恰是故交,在录文过程中我们又都有相似的遭遇和甘苦,因此一见如故,很快就成了莫逆之友。转至二○一九年十月,我参与编著的《唐大郎纪念集》先行与读者见面,书中收录本人一篇研究文章,涉及二十世纪五六十年代香港《大公报》上的一枚笔名“心今”。当时我仅凭其人文中多谈及文艺界的逸闻轶事,便误断此人或即唐大郎,直至最近通读丁悚的艺坛回忆录,对照之下才惊觉原来他是丁悚,“心今”乃是“慕琴”二字的偏旁或省笔。

言归正传。丁夏在发我书影的同时,并问我此书作者“惠斋”是谁?我答说几年前我从香港《大公报》搜集唐大郎“唱江南”“高唐散记”等专栏诗文之时,也曾偶一见过这个笔名,鉴于此人既对丁悚尊敬有加,或是丁的晚辈,但他又与剧坛名家交游颇深,可以想见此人定非泛泛之辈。然而光是掌握这些信息,对于“破解”这个谜案助力不大。

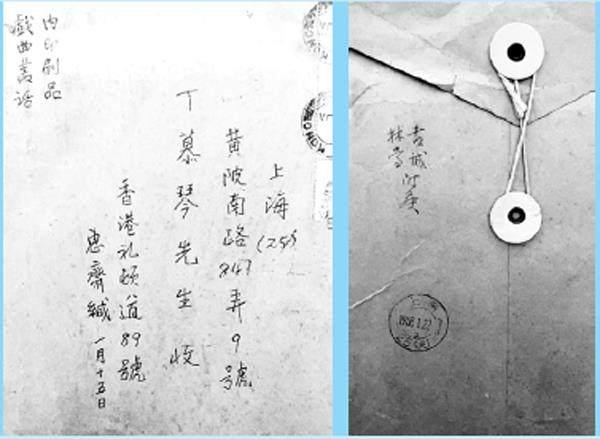

丁先生随即又发来此书外包装的照片,是一个厚牛皮纸档案袋,正面写着:

上海(25)

黄陂南路847弄9号

丁慕琴先生收

香港礼顿道89号惠斋缄 一月十五日

这次多了惠斋的住址信息,不失为重要线索之一。

背面还有“吉诚、林莺附候”几个字。我蓦地反应过来:吉诚想必就是沈吉诚,林莺估计是他夫人吧。那么惠斋很可能也姓沈!再利用搜索引擎,很快“锁定”了沈惠苍其人。

二○○八年三月十七日,上海的章士钊研究者朱铭在其新浪博文中谈及他在孔夫子旧书网上购得一册沈惠苍所著《食德新谱》,为一九八八年香港凌云超纪念馆出版,说“沈惠苍即沈苇窗”,此人是“医师出身,也是从上海过去的”。

既说起沈苇窗,此名字对资深的书迷来说理应如雷贯耳,自一九七○年五月起,由他数十年如一日主编的文史掌故类杂志《大人》《大成》,网罗众多知名华人作者,“八仙过海,各显神通”,直办至一九九五年九月他去世方止。二十五年间,总数共三百零四期的这两种刊(包括42期《大人》,262期《大成》),俨然成为内地旧书市场中众星捧月般追趋不已的珍本,能收集全帙者,实在是寥寥可数。

上述推理几乎发生在转瞬之间,反应实属不慢,但尚需文献依据来支撑。

信封上的地址、留言

首先,沈吉诚与林莺是夫妻吗?不妨来看看丁悚《四十年艺坛回忆录》里的一节:

在太平洋战争未爆发的前一年吧?一天的中午,忽接小麻皮沈吉诚电话,约在新雅午膳,非要我去不可,并说还有他夫人也在座,乃是从前我们寒舍中的常客。当下他坚欲我偕内子同去,我给他从天而降来这么一个电话,又知道他向不在上海,何以忽从香港回来?又何以突然有了夫人?问他的夫人究竟是谁,他老是不肯说破,叫我们猜,只说在座还有老友郎静山、周瘦鹃、张珍侯、胡伯翔等几位。其势非去不可了,到了新雅,吉诚就给我介绍他的夫人。不过,室内光线不足,面貌依稀难辨,竟记忆不起她是谁,初疑是万里香,因为在先曾得到她香港嫁人消息,继想万嫁的是朱血花,虽然也是我友,决不能瞎缠的。苦思不得,他夫人在旁已含笑而起,说丁先生你怎么连我林莺都认不得了吗?给她一说,再仔细的辨别她的面貌,果然是林莺,她从前是新华歌舞团的社员,不过身体很肥胖的,现在反长得俊俏而美丽,叫我一时如何认得出?原来这时她已是两个孩子的母亲了,他们的结合,据说是在香港,吉诚十分爱护她,说她十分贤惠。她在社時,原是挺老实的。从前她曾送我一柄小茶壶,一直用到了现在,还没有破损。不过,我们这一起人倒大家都老了呢。(《小麻皮夫人》)

可见沈吉诚与林莺不但是夫妇,后者还是丁悚看着长大的童星。也难怪两人结婚后要一本正经地补请丁悚夫妇在新雅聚餐了。

又,“小麻皮”的绰号大约起于二十世纪二十年代后期,与小东洋黄文农、小抖乱叶仲芳合称“海上三小”。陈定山《春申旧闻续》和郑逸梅等人的掌故文章都曾说及。脸上长有瘢痕之人,世间多有,但小麻皮沈吉诚之前也只有一个麻皮黄金荣。足见他在沪上声名之隆。

再来看看朱铭博文中对《食德新谱》一书的介绍:

所谓食德即美食也,此书为饮膳小品,尤重视食补食疗。张大千为之书耑,首刊章士钊赠诗手迹,此诗写于一九五六年,已收入《章孤桐南游吟草》,题为《赠沈惠苍》,手迹没有署日期,当为稍后所写赠。“居然马周余”收入集时分别注云:马连良,周信芳,余叔岩。沈惠苍在上海就是梅宅的座上客,可见孤桐之“吹捧”还是有道理的。“抑扬顿挫间”在集中作“抑扬高下间”。原诗据手迹录此:

孤桐赠沈苇窗诗(一九五七)

时风尊曲艺,杂剧起方隅。

美名曰观摩,皮黄成尾闾。

名辈既丧亡,雅郑艰为区。

素人稍稍起,天籁偶一舒。

沈子不惑岁,韶令二十馀。

吐音尽如意,卓荦兼纾徐。

揣摩靡不肖,居然马周余。

尤擅借东风,刻划到锱铢。

抑扬顿挫间,老马真反驹。

我闻浩太息,欲与斯人徒。

又承君善医,寝馈岐伯书。

天下无正声,分刌各异趋。

倘饮(去)上池水,共起支离疏。

(惠苍兄工医兼善歌,丙申丁酉间吾薄游香港,屡与佳会。聆君发响,上遏云霄。作为此歌,聊资赞叹。)

又得友人宋希於所示,该诗手迹首见于一九八九年二月一日出版的《大成》一八三期,除证实惠苍与沈苇窗确为同一人,亦可见其与剧坛大家关系融洽。翻看《戏曲丛话》(第一集)目录亦不难发现,书中内容包罗与戏曲相关的各方各面,除了探讨戏曲道具(《考篮与网篮》)、术语(《谈谢幕》),考据剧本源流(《四郎探母考》),讲述艺人生平(《叶盛兰的父亲》《马连良的科班时代》)之类,也将不少笔墨花费在回忆与名艺人之间的交游上面,如《从程砚秋教戏说起》《喜闻故人无恙》《梅兰芳重游长沙》等。

至于如何确定惠斋就是沈惠苍(沈苇窗)而非旁人呢?不久我便找到了决定性证据。旬日之前我曾见过丁夏分享其祖父当年的一本通讯录,循序翻至沈姓,在“沈廷凯、沈俭安、沈德彭、沈禹钟、沈同衡”等人之后赫然出现,“沈惠苍,香港礼顿道89号”。一切尽在不言中。按,沈氏谱名学孚,惠苍大概才是其本名,苇窗二字与之同音,被用作笔名。孰料时过境迁,笔名竟后来居上,将本名掩藏。

在撰写本文之前,笔者对于沈苇窗的身世并不了然,偶在网上冲浪,发现桐乡市的知名民刊《梧桐影》曾于二○一五年沈氏逝世二十周年之际,出过一册“沈苇窗纪念专辑”,遂辗转通过友人与该刊主编夏春锦联系上,蒙他惠赠此专辑,细加研读,对其家世有了更深入的了解。唯其父沈季璜的事迹似乏人齿及,我倒是在多月前翻阅刘承幹日记时,发现沈季璜曾和妻兄徐贯云等人创办苏州苦儿院,并任首届院长。

丁悚先生的通讯录

若问沈苇窗何以年纪轻轻就与梅兰芳等人熟识,原来是受其舅父昆剧大师徐凌云的影响。他有一次在文中自述:“少年時即好读书,有集藏癖,年事渐长,更爱上了戏曲。其时昆曲日渐式微,但因我的舅父徐凌云先生是昆曲大家,总算略窥门径;还是和平剧接近的机会多,凡是够得上年龄的名角,都缔结了相当的友谊,搜罗有关平剧书籍更不遗馀力。”据蔡登山说,沈氏后来将这些重要史料收藏,如《富连成三十年史》《京戏近百年琐记》《清代燕都梨园史料》《菊部丛谭》《大戏考》等十二部珍贵或绝版史料,以“平剧史料丛刊”为名出版。只是大家似乎并不清楚,早在一九五六年,沈苇窗即以惠斋笔名,在香港《大公报》开辟谈剧专栏,初名“笙管丛谈”,后改“戏曲丛话”,终于在一九五七年十二月,以后者为题,择其要者结集成书,由香港集文出版社出版。印刷者为大千印刷公司,是一家中资印刷企业,与张大千无关。