新科技时代医学研究的伦理挑战及治理对策

□文/ 谢小萍 何晓波 浙江医院

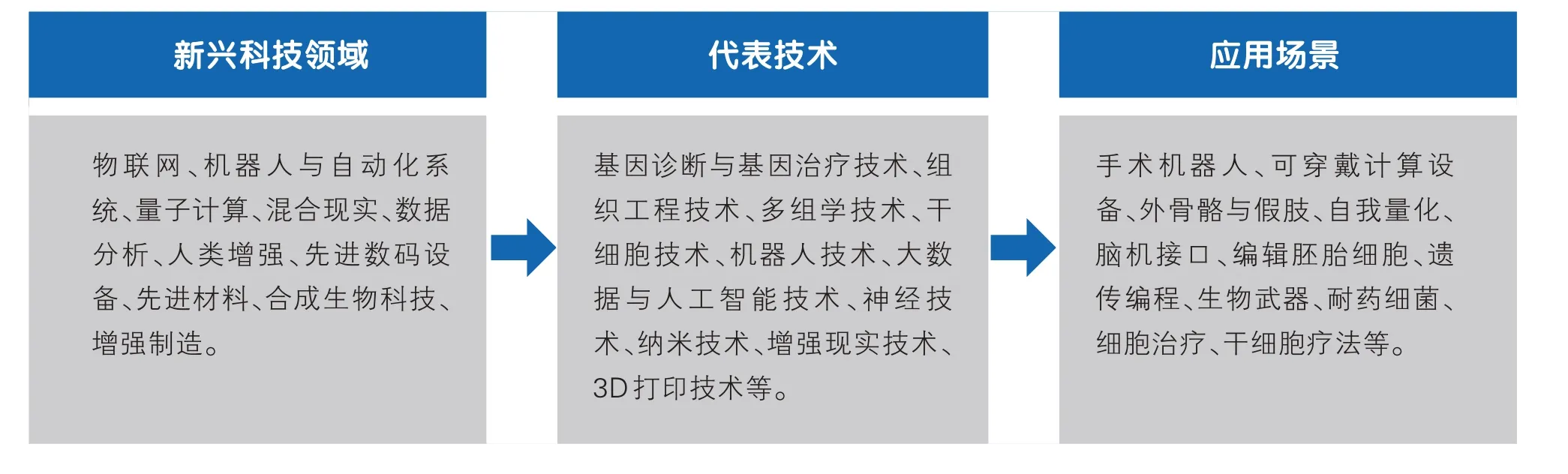

随着基因工程和基因编辑、异种移植、合成生物学、增强现实技术、人工智能和机器人等新兴技术与医疗健康产业的融合日趋紧密,医学新兴科技也得到了蓬勃发展(见图1)。

图1 我国新兴科技与医学结合发展的领域、代表技术和应用场景

近年来,“基因编辑婴儿”“头颅移植”“公鼠孕育实验”“猪心人体移植手术”等事件相继见报,新兴科技伦理问题受到各界人士的广泛关注。科学技术的创新发展犹如一把“双刃剑”,在给人类社会带来巨大收益的同时,也有可能带来巨大风险,亟需采取有效措施防范新兴科技领域产生的风险,规范引导科技创新行为。

新科技时代医学研究的特点

相较于传统医学研究,新科技时代的医学研究具有一定的特殊性。

一是复杂性。新兴科技具有重新塑造逻辑、生命、物质、大脑神经的潜力,可能涉及多种技术的融合与交叉。一种技术可以成为协助另一种技术发展的工具,也可以成为另一种技术产品的组成部分,相互之间具有连贯性和凝聚力,发展非常迅速,对技术的使用可能随时发生变化。其复杂性使得科学技术研究者、监管机构、伦理治理者、社会公众之间存在知识壁垒,信息获取的时间和能力等方面存在不对称。

二是影响广泛。新兴科技产品或研究成果广泛地在生命本质、人与人之间关系、人与自然之间关系等方面引发大量价值事实冲突与价值观念冲突,不仅可能影响现代的人与社会的关系,还可能影响到未来的人类健康和生存,甚至是整个生态环境的平衡。

三是不确定性。新兴技术自身的发展轨迹及其对人与社会产生的风险和效益都存在高度不确定性,影响其后果的因素太多、太复杂,相互依赖性太强。科学研究者、监管机构等对未来事态难以作出预测和评估,因而无法及时采取有效措施加以应对,由此可能引发一些我们从来没有遇见过的未知的科技伦理问题。

四是双重性。包括风险收益的双重性和善恶用途的双重性。例如,代表医学技术前沿领域的人类基因组学,在为人类防病治病和健康长寿带来希望的同时,也可能引发基因歧视、克隆隐忧和生物安全等重大风险问题。

新兴医学技术面临的主要伦理挑战

相较于传统研究,新科技时代的医学研究存在的伦理问题,不仅包括科研诚信和学术不端行为,还包括自身特点产生出新的伦理问题。科学研究者、监管机构、伦理专家、社会公众对于采取何种应对措施仍处于“无所适从”的状况之中。

一是科技发展迅速迅猛,很多研究领域可能会进入“无人区”,没有既有经验参考和借鉴,伦理治理主体、治理机制和治理方式尚不明确。科学技术研究者、监管机构、伦理治理者、社会公众等所掌握的信息不对称,将导致科技创新、研究和应用的监管空白和监督失灵,无法及时化解风险和矛盾。

二是新科技时代的医学研究具有学科交叉、融合、多元、时迁的复杂性,现有的研究机构中缺乏专业的科技伦理审查人员配置。科技伦理学已经发展为一门理性规范学科,有专门的概念、理论、原则和方法。虽然我国科技伦理委员会已经组建,但具体职能与运行模式仍未向社会公开。当前可以接受委托审查的专业性、区域性科技伦理审查中心的伦理审查结果互认机制仍处于探索阶段,科技伦理治理仍然局限于机构伦理审查。依托医疗卫生机构组建的伦理审查委员会一旦开展涉及生命科学、医学、人工智能等新兴医学研究的审查活动,委员组成上满足符合科技伦理审查要求的多学科、多背景人员配置仍存在现实困难。例如,合成生物学、人工智能等新兴领域涉及的伦理问题错综复杂,对于由医护人员组成为主的医疗卫生机构的伦理审查委员会而言,很难在人员专业、背景等组成上满足审查的实际需求,因而机构内对科技活动的科技伦理审查、监督与指导容易流于形式。

三是新科技发展对人类颠覆性的影响蕴含巨大的科学和商业价值,极易引发大量的伦理冲突。新兴科技研究产生的伦理问题不同于传统研究,不仅涉及科研诚信、个体研究对象保护、负责任的研究与实践等问题,还涉及在生命、人类和社会等方面产生的伦理问题。科学研究者、科技公司有极强的动机勇闯“无人区”,争分夺秒地集中所有精力和资本解决新兴科技在创新、研发和应用中的技术问题,而疏于关注伦理、法律和社会问题。科技的创新、研发需要在前期投入大量的成本,既有来自政府的扶持,也有来自于资本市场的投入支持。但科学研究者、科技公司往往为了保护知识产权和潜在的商业利益,对科技研究活动设置了隐蔽性强、透明度低、不易监督和预测的保护性措施,使得有专业知识的人文社科学者和公众代表无法参与到上游科研决策过程。当一项新的科技成果研发出来后,企业往往迫不及待地公布或投入市场,很少评估其预设的价值观是否被社会普遍接受。

医学科技伦理治理法制化的相关政策

早在1997 年克隆羊多莉事件发生后,我国政府开始关注科学研究中所涉及的伦理问题,先后颁布了《药品临床试验管理规范》《人类遗传资源管理暂行办法》《人胚胎干细胞研究伦理指导原则》《涉及人的生物医学研究伦理审查办法(试行)》等法规,并根据现实需求不断修订,旨在规范生物医学研究活动。近年来,随着我国科技创新的快速发展,党中央、国务院针对科技创新的伦理治理提出了一系列新思想、新论断、新举措。

2019 年1 月,习近平总书记在省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班开班式上发表重要讲话,强调科技领域安全是国家安全的重要组成部分,要围绕基因编辑、医疗诊断、服务机器人等领域,加快推进相关立法工作。同年10 月,党的十九届四中全会将科技伦理治理体系作为国家治理体系的重要组成部分,作出“健全科技伦理治理体制”的决定。

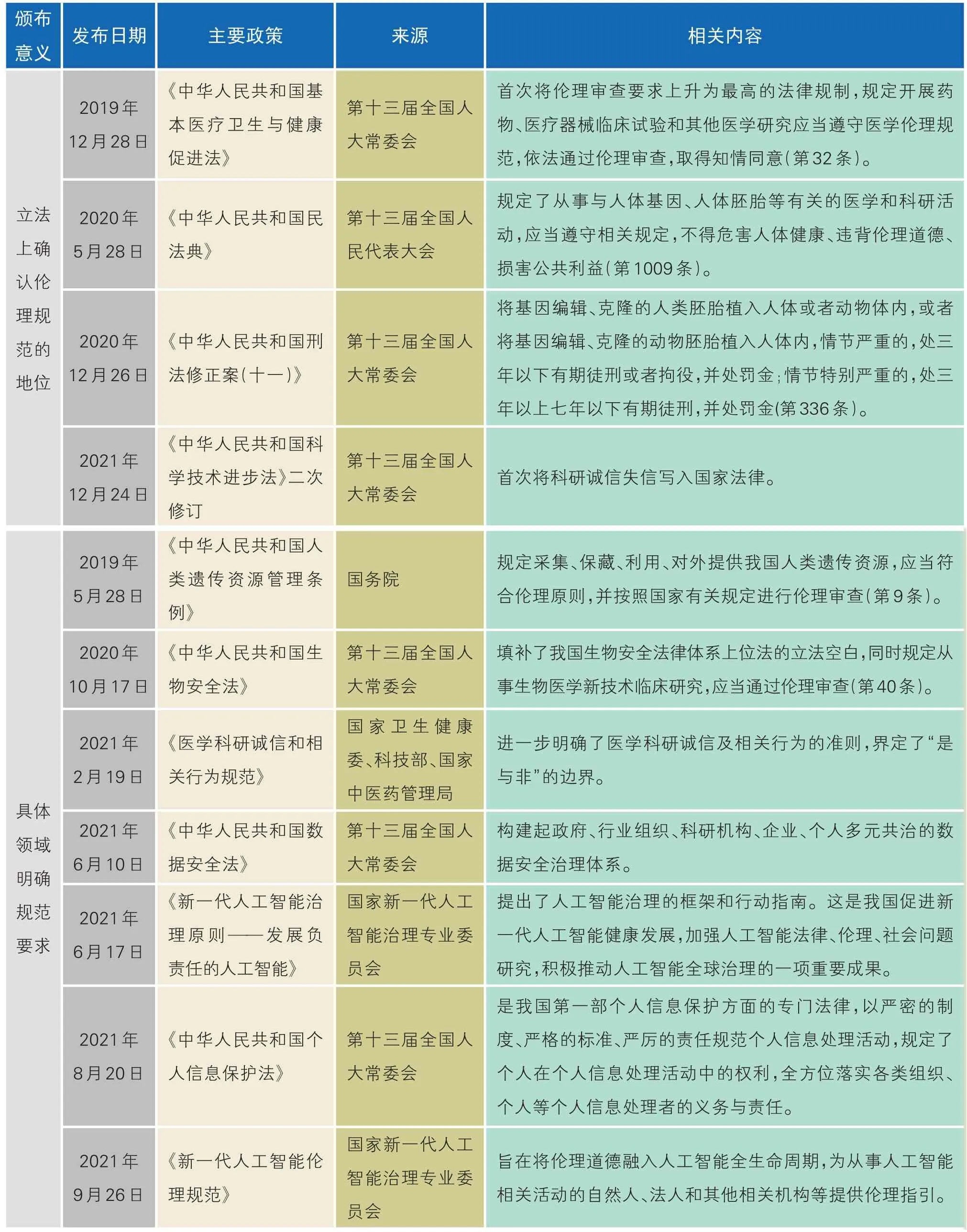

在国家战略和顶层设计的推动下,我国一方面在多部法律中确认了伦理规范的地位,将不端科学研究行为入法入刑,另一方面加快推进科技伦理治理法律制度建设,在人工智能、生物安全、遗传资源、信息保护、科研诚信等方面陆续出台相关法律法规,旨在积极引导新兴科技下的医学研究活动规范开展(见表1)。

表1 我国医学科技伦理治理法制化的相关政策颁布情况

我国现行法规对医学研究的监管和治理已建立了具有法律效力的研究伦理法规或规章体系,但对于新兴科技研究的监管和治理尚处于探索阶段,在一定程度上仍然存在监管失灵和无法可依的情况。国内现已颁布的多数法规条款都属于基础原则性条款,对新科技时代医学研究的伦理规范只能起到框架性作用,缺乏具体可落地执行的操作指引性。

新时代下医学伦理建设的对策建议

规范医学科技创新及研究行为既要强化伦理监督,又要健全法律治理。伦理治理体制的建立与完善需要法律规制、行政指引、行业自律、个体自治四个系统的有序整合。

当前我国新兴科技的伦理治理以政府引导为支撑,社会各界群策群力为路径,共同规范新兴科技的发展。我国科技伦理委员会已于2020 年10 月21 日组建成立,但具体职能与运行模式目前通过可公开的渠道查阅不到,科技伦理治理工具仍然局限于机构伦理审查。

作为机构伦理工作者,需结合实际工作认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强科技伦理治理的意见》中提出的科技伦理治理要求,客观评估和审慎对待本机构中的医学新兴科技研究中的不确定性和风险,加强伦理风险预警与跟踪研判,及时动态调整伦理治理方式,快速、灵活应对科技创新带来的伦理挑战。具体可采取的伦理治理对策建议如下:

一是伦理先行。新科技时代医学科技创新、研究及应用活动不仅需要符合科学共同体的共识,更需要符合社会共识。科技伦理需遵循增进人类福祉、尊重生命权利、坚持公平公正、合理控制风险、保持公开透明五项原则。从事生命科学、医学、人工智能等科技活动的单位要履行科技伦理管理主体责任,如开展的研究涉及科技伦理敏感领域,应设立科技伦理审查委员会。建议研究单位需加强源头治理,注重预防,将科技伦理要求贯穿科学研究、技术开发等科技活动全过程。可通过加强研究者的科技伦理培训,引导科技人员自觉遵守科技伦理要求。建议研究单位建立常态化工作机制,加强科技伦理日常管理,主动研判、及时化解本单位科技活动中存在的伦理风险。建议研究单位建立科技伦理审查和监管制度,提高伦理审查委员会对科技伦理的研判能力,严格按照科技伦理批准的要求审查研究项目,并对研究项目实施从审批立项、过程管理、结题验收、监督评估等各个环节的全过程的伦理管理和监督。

二是多元协同共治。现代科技的高速发展和专业分衍、多学科多技术之间的交叉与融合,容易衍生出全新的伦理问题,需要科学研究者、监管机构、伦理专家、社会公众等多方协同合作,在多学科多角度的深入探讨和伦理辩证的基础上提出可以随时修改、补充、完善和与时俱进的暂行管理办法或共识。建议研究单位需要动态掌握与新兴科技有关的科学和社会共识,积极监测客观环境变化,及时调整治理方案以匹配新的监督需求。建议研究单位强化多方参与的合作机制,通过邀请科学技术专家、科技企业、监管人员、生命伦理学家、法学家、公众代表等共同参与的科技伦理研讨活动,对技术发展带来的伦理问题展开预见性的讨论,形成清晰、全面、实时的认知,不断将抽象的伦理原则细化为行为指南。建议研究单位建立协同共治的合作模式,探索建立专业性、区域性科技伦理审查中心,逐步建立科技伦理审查结果互认机制。对于从事生命科学、医学、人工智能等科技活动,但又未设立科技伦理(审查)委员会的单位,应委托其他单位科技伦理(审查)委员会开展审查。通过跨机构、跨领域合作联盟,实现科技伦理协同共治。