河流生态流量监测研究现状与展望

吴艺涵,王 煜

(三峡大学水利与环境学院,湖北 宜昌 443002)

随着社会的高速发展,人类对水资源的需求日益增长,过度开发利用水资源导致河流生态系统遭受严重破坏,出现水体污染、河道断流等问题[1]。为修复受损的河流生态系统,流域管理机构及科研工作者已开展诸多河流生态修复研究工作,而河流生态需水量与生态流量作为河流生态修复工作的重要参考依据,其研究已在诸多典型流域实施[2-3]。刘欢等[4]提出在进行河流生态修复工作时,应关注水量、水质、河流形态结构及水生生物等评价指标的健康状况;李瑶瑶等[5]提出的多种河流生态修复方式均将河道流量作为评价标准;谷晓林等[6]在进行松花江流域伊通河的生态系统恢复工作中,也将生态环境需水量作为重要依据。国内外对于生态流量的概念解释很多,如生态环境需水量、环境流量(environmental flows)、最小流量(minimum flows)等[7-11],各自的定义也有所不同,但核心都在于保持河流各项功能所需的流量。河流生态流量是指维系河流正常形态、保障河流与环境基本生态功能所需特定的河水流量[12-15]。充足的河川径流、良好的水质以及可维系的河流生态系统是河流健康体系的关键评价指标,同时也是河流生态修复的主要技术目标,因而保障一定的河流生态流量对于维护河流健康、进行河流生态修复至关重要[16-17]。

在河流生态流量的管理实践过程中,部分水域河流生态流量保障程度低、河流生态系统严重失调、流域生态系统整体趋于恶化,表现为枯水期河道断流严重、生态流量难以保证,水污染问题严重。为实现受损河流的长效治理与修复,加强河流生态流量管理[18],生态水文响应关系构建[19],水资源优化配置等各项工作都要求对河道生态流量进行合理评估,因而对河流生态流量进行实时监测迫在眉睫。国内外水资源管理部门在重要河流纷纷搭建了生态流量监测体系和监测平台,实时动态监测河流生态流量过程,以为水资源的优化配置和调度提供基础,有效保护河流健康状态。

1 国内河流生态流量监测现状

国内长江流域、黄河流域、珠江流域等七大流域部分支流与干流都进行了生态流量监测的实施和探索,以长江流域为例,在汉江、金沙江和岷江等支流上实施了生态流量监测[20-22],其为河流生态健康状态的实时评判与生态环境保护方案的决策提供了有效支撑。目前河流生态流量监测的主要指标为河道断面流量、水流流速、水位、降水等,常用监测技术主要是水文站网监测法、摄像机监测以及利用遥测技术进行动态监测等。结合中国河流分布特点以及水电能源分布情况,考虑不同尺度下的河流生态流量监测系统,而农村小水电由于开发利用过程中存在的生态问题也应列入考虑[23-25]。因而按生态流量监测范围可分为农村小水电下泄生态流量监测、综合流域干流生态流量监测、河系支流生态流量监测。

1.1 农村水电站下泄生态流量监测系统

农村小型水电站的引水发电,往往由于水流流道的改变或者河网调度调蓄作用造成大坝下游河道天然径流过程的改变,使其流量减小,甚至在大坝与水电站尾水之间的河道形成断流,对河流生态环境和功能造成较大的影响。为保障下游河道的生态功能,需要对农村水电站下泄的最小流量、坝(闸)下泄流量进行实时监测[26-27]。

目前,中国针对农村水电站设置下泄生态流量监测系统的省份主要有江西、浙江、福建、四川等,其主要监测的特征指标为流量、水位、水质、流速等,同时将实时监测数据传输至水电或环境监管部门,实现对水电站下泄生态流量的动态监控。农村水电站下泄生态流量监测系统采用的监测方法主要包括流量换算法、渠道测流法以及摄像头观测等。流量换算法是利用固定河道断面所得的水位和平均流速,换算得到相应的断面流量,用以监测坝(闸)下泄流量,但应用时不够直观。渠道测流法借助渠道利用测流设备监测坝(闸)下泄流量和平均流速,应用时需控制渠道水流。摄像头观测法是通过摄像头收集影像,终端识别水位、流量数据,其优点在于直观、可视化,应用范围更广。

由于中国农村水电站建成年代久远,设计水平低,设施基础,且多位于支流或支沟源头,位置偏远,交通设施和网络设施不好,因而上述几种农村水电站下泄生态流量监测方法均有其局限性,监测效果难以满足实际需求;同时由于河道断面不规则,水文情势随机,故生态流量不易确定[27]。因此若要进一步对农村水电站下泄生态流量进行长效监测,需结合当地水文地质环境完善监测技术,例如使用遥测技术实施监测,同时利用北斗等先进通讯技术改善数据传输环境。

1.2 综合流域干流生态流量监测体系

中国水资源紧缺且时空分布不均,部分河流开发程度较高,经济社会用水大量挤占河流天然径流过程,难以进行流域生态流量管理,因此亟需建立综合流域干流生态流量监测体系,以加强流域生态流量监管[28-29]。

长江流域在相关部门的引导下进行一系列的生态流量基础研究,提出河流生态流量需求。长江流域生态基流一般采用水文法计算,通过流域水库群联合调度,以保证重要断面生态流量;同时对部分干流区域进行生态流量调查,重点监测了长江干流、汉江、嘉陵江、澜沧江等多条河流的100多个综合规划生态基流,利用水文观测站和测量船对河湖控制断面进行水量、水质和水生态监测[30],监测效果满足生态需求,但由于水文观测站规划布置受限,监测断面内监测站点数量不足,难以进行监测站网统一规划,因此流域内生态流量监测不够高效且实时性不佳。

淮河干流流域水资源短缺问题突出,水利管理部门通过计算淮河干流重要控制断面生态流量,如水利工程坝下生态流量控制断面等,采用水文水力学法分析淮河干流生态流量,从而建立干流生态流量监测系统。该生态流量监测系统由流量监测站点和生态监测站点构成,典型流量监测站点如调水工程、省交界断面,生态监测站点如淮河流域内关键的生态敏感地带和自然生态保护区[31],关键控制断面的监测数据可用于评估生态流量过程是否合理,同时可以进行水资源规划与合理调配,因此获取关键断面流量数据十分重要。

太湖流域水资源总量不足,蓝藻水华等造成水体富营养化,污染严重。近些年太湖流域开展了一系列生态环境修复工作,其中一项重要任务是进行生态流量监测。太湖流域进行生态流量监测的思路是结合太湖流域生态流量现状,建立生态流量监测体系,明确相关监测指标以及需要重点关注的内容,采用遥感测量、在线监测和实验室深度分析等多种监测手段相结合的方式,系统获取太湖流域生态流量状况与基础变化信息,用科学的表征形式与评估方法,全面评价太湖流域生态流量监测水平,为太湖流域的生态文明建设提供技术支撑[32]。

对比分析长江流域、淮河流域和太湖流域生态流量监测方案和效果得出:综合流域干流生态流量监测流程大致相同,即首先对流域生态流量问题识别分析,建立生态流量监测指标体系,进而确定生态流量监测方案,并应用现代监测与评估技术实现监测目的。对于长江流域、淮河流域等受污染轻微的区域,选择适当的控制断面,建立监测站网,使用水文水力学法进行生态流量监测,而对受污染严重的区域,可以采用遥感测量等现代化技术进行实时监测。对于综合流域干流生态流量监测体系需要结合流域的实际情况,科学建立符合流域特点的生态流量监测方案。

1.3 河系支流生态流量监测系统

不同于综合流域干流生态流量监测与农村水电站生态流量监测,河系支流流量小,河道狭窄,且分布更为广泛,对其进行生态流量监测可以反映河系河流健康状况及水资源供应是否满足需求。目前国内很多研究者针对河系支流生态流量监测系统进行了较多研究,例如谷晓林等[6]在松花江流域伊通河的河道生态需水研究中提出利用信息化技术设计合理的生态调度方式十分可靠;李远军[33]在进行乌江流域梯级水电站生态流量监测中提出进行生态流量在线监测和实时预警可实现生态流量集中可视化管理,并能提高水电站生态效益。结合中国各流域河流结构,河系支流生态流量监测系统广泛分布于各大河系支流[34],例如乌江水系、黑河水系、大盈江水系等,其中大盈江水系的生态流量监测方案具有目前中国进行河系支流生态流量监测的典型特点。

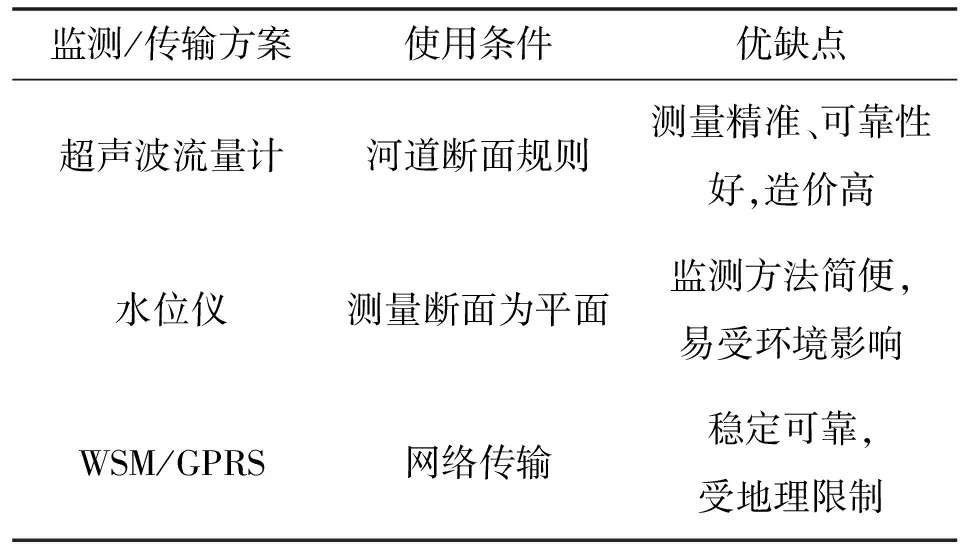

大盈江水系分布于云南省盈江县境内,以大盈江为干流构成河网系统。大盈江水系在河流生态流量监测系统的构建上,区别于以往的人员巡检抽查,建立WSN(Wireless Sensor Network)和GPRS(General Packet Radio Service)相融合的河流生态流量监测系统,以精确测量生态流量[35]。大盈江水系河流生态流量监测系统使用超声波流量计进行水量监测,使用水位仪进行水位监测,流速通过换算得到。系统还具备一定的拓展性能,例如可监测河流浊度、pH等。为保证生态流量监测系统数据存储安全,在生态流量中心站采用双机设备和磁盘阵列的方式进行数据存储,数据中心对远程返回的数据进行集中处理,建立生态流量综合管理平台,以实现生态流量实时数字监控。

对大盈江水系河流生态流量监测系统所采用的指标监测方法和数据传输方案进行评估,见表1。

表1 大盈江水系河流生态流量监测系统评估

综上分析,目前中国河系支流生态流量监测系统利用的现代化监测手段适用范围广、测量精度高,WSN和GPRS技术数据传输快捷高效,但在缺乏网络条件下传输受限,因而若能推广使用北斗等先进传输技术则可对其进行有效改观。

2 国外河流生态流量监测现状

国外对于河流生态流量的研究开始较早,1976年Tennant等[36-37]提出Tennant法后开始引起关注,Tennant法广泛应用于河流控制断面生态环境需水量计算,随后演变出水文变更生态限制法、流量历时曲线法等。国外的河流生态流量监测系统广泛分布于各大洲诸多国家,例如美国、英国、瑞士、澳大利亚、印度等[38],各个国家主要生态目标不同,因而所采用的监测方法与手段不同,以北美、欧洲、大洋洲、南亚等几个典型国家采用的生态流量监测方案为例进行对比分析[39-41]。

a)美国华盛顿州奇兰湖(Lake Chelan)水电站通过建立河流动态水温数学模型进行生态流量监测,其主要目的是改善鱼类生存环境,保护鱼类产卵,监测指标为流量、水温等,用以保障洄游三文鱼的适宜生存环境[42],系统监测效果良好,三文鱼可在河道内产卵,数量增长明显,环境大幅改善。

b)瑞士布瑞诺河(Blenio River)流域水电站群通过建立水动力数学模型进行河道生态流量的动态监测,用数学模型模拟监测过程,从而量化监测数据,监测指标包含流量、水位、水温等,其监测结果可为流域管理部门提供决策依据[38]。

c)澳大利亚新南威尔士州(New South Wales)为改善湿地生态环境,通过水文水质模拟系统对其内陆的湿地进行生态流量监测。监测效果较好,一定程度上促进了湿地生态环境的改观,但由于监测指标选择不合理、统计强度低,难以对监测结果进行综合评估[43-44]。

d)墨西哥的圣佩德罗河(San Pedro River)借助以往的测量数据建立生态流量阈值,形成调度方案,以高效调配水资源,如规定年径流量的80%需用于保障湿地生态用水。同时通过实时监测生态流量,合理规划用于湿地生态环境修复的水量,一定程度上改善了湿地生态环境,但由于其调配范围局限,不利于水资源跨区域调配[38]。

e)印度的恒河(Ganges River)利用BBM(Building lock Method)法[45]评估监测生态流量,后通过调整灌溉用水量及干支流用水量来保障一定的生态流量,在实现社会文化功能的同时兼顾发电效益,总体监测效果较好,保障了河流生态流量的实施和管理[46]。

综上5个典型国家的生态流量监测方案可以得出国外进行生态流量监测是以建立水文数学模型为基础,确定监测目标,结合河流实际生态需求进行综合监测,同时可以发现发达国家与发展中国家进行生态流量监测的目的和需求有所差异,发达国家侧重于提高生态效益,而发展中国家则倾向于更大的发电经济效益。

3 生态流量监测问题研究展望

随着相关部门和科研工作者的共同关注以及生态流量研究领域新方法的提出,河流生态流量的监测取得了较大的发展,但是由于监测手段以及技术方法的瓶颈,目前仍存在如下一些不足。①在监测效果上,目前国内外的生态流量监测系统均处于发展阶段,生态流量的监测方法主要为水文水力学法,实践中由于河道监测断面泥沙淤积,实际断面形状不易控制,因而监测误差较大。生态流量计算通常采用水文学法、水力学法、生境模拟法、整体分析法等[14],此几种方法科学性和综合性较好,在一定程度上能够满足生物栖息地需求,但由于缺少生态响应机制的研究,易受地形环境限制,普适性欠佳,同时未能考虑河流生态系统的整体需求。②在监测指标上,国内外生态流量监测系统的监测指标较为单一,例如洮河某已建水电站生态放流系统仅监测流量一项指标[47],而为全面改善河流健康状况,需对多项生态指标进行监测,故生态流量监测系统需要监测流量、流速、水位、水温等多项参数才足以表征河流生态系统健康状况。③在监测精度上,国内外的生态流量监测系统由于监测手段有限,无法观测整个生态系统的所有变量,仅以部分代替总体的方式设计监测样本,导致监测结果存在一定误差,无法准确描述系统真实状态,表现为未全面建立监测站网,无法对生态系统进行整体评价。同时由于没有形成标准化的监测方法,水质、流速、水深、透明度和流量等参数的监测不够精准,故对于生物种群变化的各参数监测精度不高[19]。④在监测实时性上,由于生态流量的监测数据通常仅由建设单位掌握,一般单位和个人难以获取相关信息,不利于对水电站运行情况的监督和对河流生态的研究,同时河流生态系统作为一个动态系统,部分指标需要进行实时监测,而现有的生态流量监测系统监测时限仅按水文年进行划定,例如流量、流速等3~5 d监测一次,水质等一年仅监测4~5次,不能满足流域整体生态需求,监测数据难以指导河流运行和调度。并且对于地形复杂的环境,通讯信号缺失,数据传输难以进行,因此构建一种可靠的信号传输系统极为重要。

结合目前生态流量监测系统的实际监测需求及其存在的问题,可从以下几个方面进行改善:①目前的生态基流理论已较为成熟,但由于实际工况复杂多变,导致理论难以运用于生态流量监测系统的研发,后续的科研工作者应侧重于理论的改进与应用,以改善生态流量研究现状,例如通过计算机模拟改进得到普适性更强的水动力数学模型,综合流域特点和监测目标建立综合流域生态流量调控方案等;②对于生态流量监测系统的监测范围及监测指标,可建立生态流量综合监测系统,拓宽生态流量监测范围,考察论证合适的控制断面,建立模糊数学综合评价模型赋予各项监测指标一定权重以进行联合评判,从而实现多指标联合监测,同时应设置监测阈值,建立预警系统,以保证河流生态流量符合要求;③对于生态流量监测系统的适应性问题,即考虑能否在特殊地形下进行监测,可注重通讯信号的改善,现阶段可通过无线电桥技术进行通讯,在后续的建设中可利用覆盖范围更广、无监测盲区、安全稳定的北斗通讯技术改善通讯信号,提升远程监管能力;④对于生态流量监测系统的监测精度问题,在一定程度上可通过调整测量装置的具体属性进行有效改善,或者选用更高效的监测装置;⑤对于生态流量监测系统的实时性,根据不同监测站点的实际观测需要,可以按需缩短生态流量监测系统的监测时限以及数据反馈时间,同时完善监测系统的硬件设施,改善存储和传输的环境,建立更为高效的传输方式。另外通过搭建河流生态流量数据实时展示平台,完善水利信息协同共享与更新机制,可以实现生态流量数据可视化以及水利信息资源共享,同时方便群众进行监督,进而促进生态流量监测系统的智慧发展。

4 结语

河流生态流量监测是进行河流生态修复、水资源优化配置、协调区域经济与环境效益等问题的重要手段,监测结果可对河流健康状况进行实时有效评估,以达到维护河流生态系统的健康运行的目的。本文在对比分析目前国内外关于河流生态流量监测系统的相关研究和实际工程案例的基础上,对目前生态流量监测系统存在的不足及改进方案进行思考和分析,以期为提高河流生态流量监测效果提供一定参考。

未来,应继续进行生态基流理论研究,并将其更多地应用于实际工程中,完善监测指标,实现多指标联合监测;在实现动态监测的基础上,增设预警功能,以保证河流生态流量满足要求。同时,优化传输方式,削弱通讯传输的限制,以适应各类不同的环境。最后,将实时监测数据优化后纳入区域河网调度调蓄中用以河流生态健康评价以及河流生态修复工作,同时契合绿色水电的要求。