失效模式联合效应分析应用于急性心肌梗死患者急救护理管理中的价值

坚 贞 李 洁 苏 靖 王丽丽

(广州开发区医院,广东 广州 510730)

急性心肌梗死是急诊常见病例,患者以突发性、持续性的冠状动脉缺血缺氧为主要特点,患者多因过度疲劳、情绪过激、酗酒、寒冷刺激等因素影响发病,少部分患者发病时无明显诱因,未及时识别早期干预者,继发心律失常、心源性休克、心力衰竭等的风险较高[1-2],同时干预时机也会对患者的预后效果造成影响[3]。因而诊疗中针对急性心肌梗死病例的急救,急救效率是关键。在欧美发达国家,采用失效模式联合效应分析进行医疗机构工作流程的优化已累积了较多成功经验[4]。笔者所在医院近年来成立针对急性心肌梗死的急救小组,同时对部分经验丰富的急救科、心内科医护人员进行了失效模式联合效应分析方法的系统化培训,在现有急救流程基础上,通过拟定主体及分析风险因素等流程,明确急救工作中的风险优先指数,基于此进行急救方案的改善优化,从而降低急救风险。本文主要结合实际情况就这一护理模式在急性心肌梗死患者中的应用与价值进行分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入我院2018年9月至2020年8月期间收治的急性心肌梗死患者80例为研究目标,纳入标准:符合本病诊断标准[5]且为首次发病者;我院为首诊医院;患者及家属积极配合急救工作者;无心脏手术史者。排除标准:精神状态、智力水平异常者;发病至入院时间在6h以上者;合并严重器质性疾病者;恶性病变者。通过双盲随机分为研究组及对照组,各40例。

1.2 方 法

1.2.1 对照组 开展急诊常规护理,患者入院后完善常规预检分诊,护理人员通过询问明确患者发病情况、既往史等,同时通知急诊科医师开展急救工作,护理人员积极配合急救工作,初步诊断为急性心肌梗死后,即准备好相应的急救仪器物品,遵医嘱进行静脉通道建立、用药、采血、心电监护等急救护理,通知影像科做好急诊检查准备,病情严重者开放绿色通道,优先接受急救处理。

1.2.2 研究组 开展急诊全程综合护理,具体如下:

(1)拟定主题:急性心肌梗死的急救质量直接受到急救效率的影响,因而确保病患于“时间窗”内获得专业有效急救极为关键,基于此拟定主题为“优化急性心肌梗死急救流程,缩短入院至血管再通时间”。在明确主题后,急性心肌梗死的急救小组内的医护人员均接受失效模式联合效应分析方法的系统化培训。

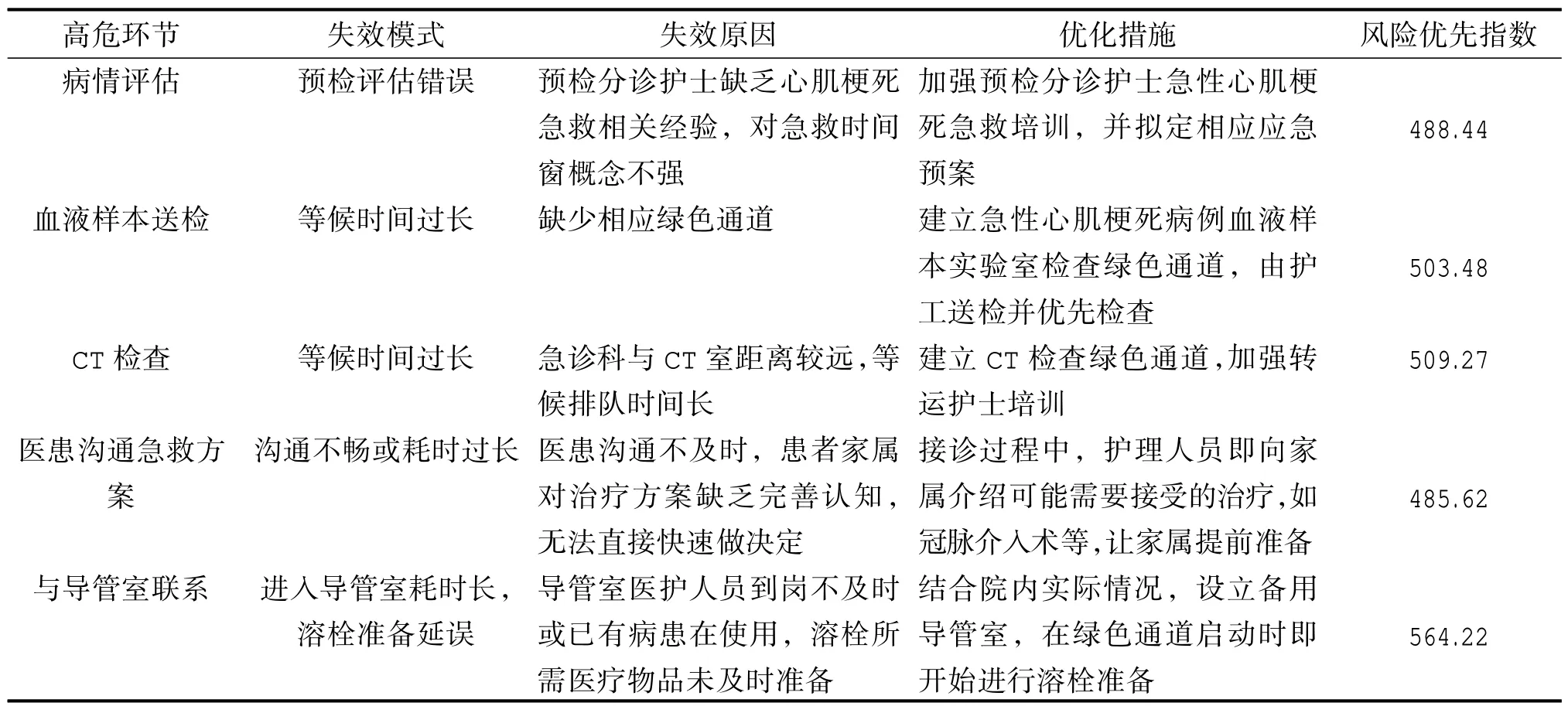

(2)分析风险因素:通过结构分解明确急性心肌梗死各急救流程的风险因素,结合失效模式联合效应分析危害评分规则进行风险优先指数计算[6],指数评分与危害性呈正相关,超125分即属于高危环节。

(3)优化方案制定:在明确高危环节基础上,组内医护人员进行失效模式讨论与失效原因查找,讨论制定优化措施。见表1。

表1 急性心肌梗死患者急救失效模式分析及干预措施

1.3 观察指标

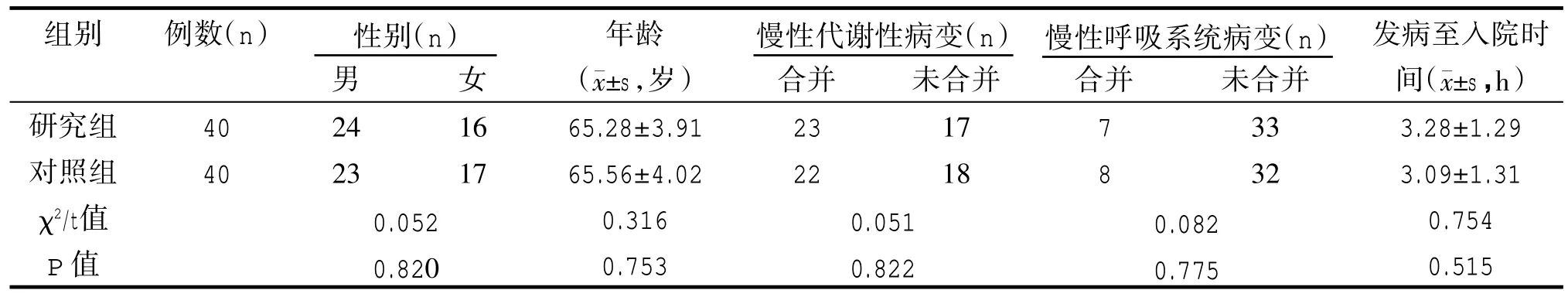

(1)一般资料统计:就两组患者性别、年龄、是否合并慢性代谢性疾病、是否合并慢性呼吸系统病变、发病至入院时间等一般资料进行统计对比。

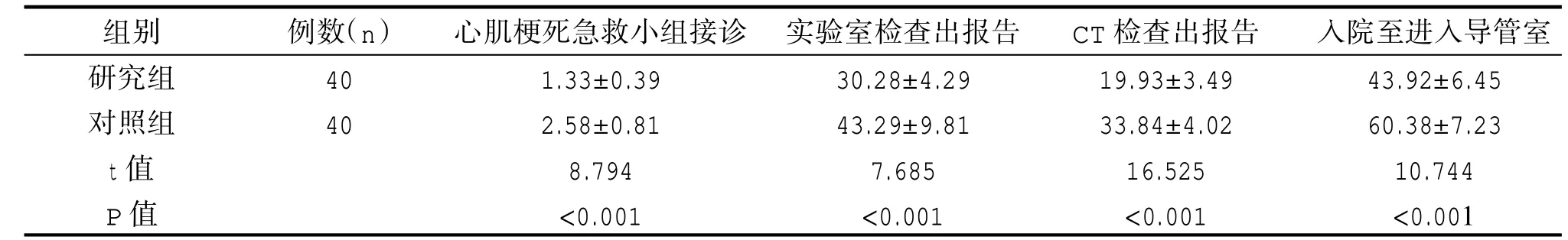

(2)主要急救环节用时统计:就两组患者心肌梗死急救小组接诊、实验室检查出报告、CT检查出报告、入院至进入导管室等主要急救环节用时进行统计。

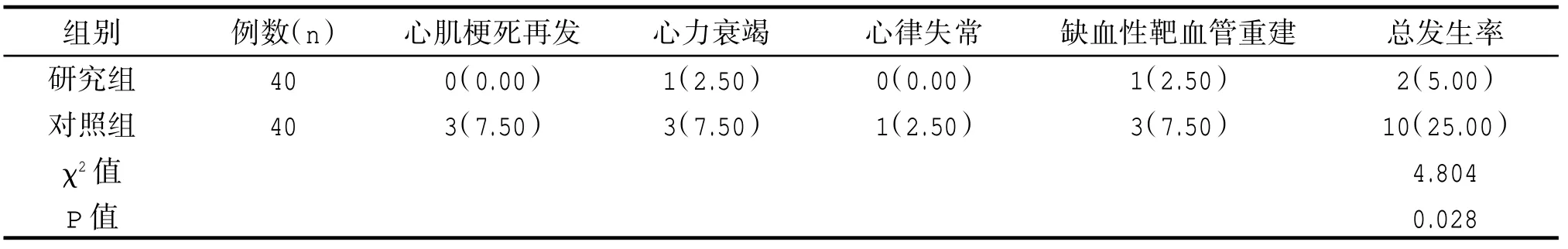

(3)早期不良预后统计:就两组患者心肌梗死再发、心力衰竭、心律失常、缺血性靶血管重建等早期不良预后等进行统计对比。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 两组一般资料对比

两组患者性别、年龄、是否合并慢性代谢性疾病、是否合并慢性呼吸系统病变、发病至入院时间等一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 两组一般资料对比

2.2 两组患者主要急救环节用时对比

研究组患者各主要急救环节用时均短于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组主要急救环节用时对比(±s,min)

表3 两组主要急救环节用时对比(±s,min)

组别研究组对照组t值P值例数(n)40 40心肌梗死急救小组接诊1.33±0.39 2.58±0.81 8.794<0.001实验室检查出报告30.28±4.29 43.29±9.81 7.685<0.001 CT检查出报告19.93±3.49 33.84±4.02 16.525<0.001入院至进入导管室43.92±6.45 60.38±7.23 10.744<0.001

2.3 两组患者早期不良预后对比

研究组患者早期不良预后发生率低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组早期不良预后对比[n(%)]

3 讨 论

在各类心血管病变中,急性心肌梗死是最为危重的类型,发病急、进展快,且伴有较为典型且显著的临床表现,如持续性胸骨后疼痛、体温升高、白细胞水平升高等,病情严重者继发心律失常、心力衰竭等的风险较高[7-8]。失效模式与效应分析是一种新型的医疗模式,能够基于医疗机构内实际情况进行工作流程的系统化、科学化的改进。

本研究中对研究组患者开展了失效模式与效应分析的急救护理管理,本病患者病情进展极为迅速,未在时间窗内开展急救是导致不良预后的主要原因,因而拟定主题为“优化急性心肌梗死急救流程,缩短入院至血管再通时间”,在这一主题基础上,开展了风险因素分析,就既往急性心肌梗死急救工作进行梳理,明确各急救环节的不足,并进行风险优先指数计算,查找高危环节。在急性心肌梗死急救小组的讨论、文献查阅基础上,结合失效环模式与失效原因制定相应的优化措施,从而逐步建立并完善急性心肌梗死科学化急救流程。在两组患者主要急救环节用时对比中发现,研究组患者各主要急救环节用时均短于对照组,即急救效率高于对照组,失效模式与效应分析中结合各急救环节失效原因分析进行针对性优化,通过加强护理人员专业培训、建立绿色通道、设立备用导管室等多项针对性措施提升急救效率。陈小飞[4]等研究发现,对急诊危重症患者转科过程中实施失效模式与效应分析模式,能够有效缩短转运时间,提升转运效率,与本研究中提升急救效率这一结果相符。两组患者早期不良预后对比中显示研究组患者早期不良预后发生率低于对照组,失效模式与效应分析模型的应用,直接缩短了患者入院至溶栓治疗时间,从而尽早开通梗阻血管,恢复心肌细胞与心肌组织的供血供氧,从而降低了因心肌组织长时间缺血缺氧导致的不良事件发生风险。

综上所述,失效模式联合效应分析在急性心肌梗死患者急救护理管理中的应用效果满意,在提升急诊急救效率、改善早期预后效果方面价值突出,值得开展应用。