新兴技术社会风险化解的前瞻性治理特征

陈 瑜,马永驰

(1.大连海洋大学 海洋法律与人文学院, 辽宁 大连 116033;2.山东大学 政治学与公共管理学院, 山东 青岛 266237)

0 问题的提出

20世纪90年代涌现出一批包括核电、风电、纳米、生物、信息和认知等知识基础不断扩展、现有市场应用正在革新并同时带来潜在社会风险的“新兴技术”。新兴技术社会风险是指技术在发展过程中可能给人类社会带来各种负面影响或负面效应的总称[1],如人类至今仍难以控制核废料排放给全人类带来的不可逆影响。在人类尚未得出转基因食品跨代影响的科学定论之前,国内外市场上已有大量转基因作物原料进入生产加工领域或者食品链[2]。当新一代信息技术成为整个经济社会无法脱离的要素时,“棱镜门事件”反映出网络连接下个人隐私泄露成为整个社会系统面临的安全问题。当全球首辆优步自动驾驶汽车致死事故发生后,人们发现无人驾驶载具的系统行为开始对人类生命产生威胁。技术原本是中性的,是人类对它的不恰当应用引发了技术风险[3],新兴技术社会风险造成的“科林格里奇困境”已经初露端倪。部分国家以专家决策模式或者公众参与方式化解技术风险,但专家决策难以充分考虑广泛社会公众的利益和价值诉求[4],公众参与存在意见冲突和决策效率低下等问题[5],因此一些国家和地区开始积极探索前瞻性治理。如英国、欧盟和美国等国家试图解决新兴技术产品设计中的伦理道德缺失问题,或者在新兴技术产品推广前展开参与式或预期治理实践,抑或是主张敏捷治理的新兴产业政策。鉴于现有前瞻性治理研究较为分散和模糊,通过多案例检验剖析新兴技术社会风险化解的前瞻性治理特征,可为提升新兴技术社会风险治理绩效提供经验启示。

1 文献综述

1.1 前瞻性治理内涵

现代汉语词典中“前瞻”一词具有“向前面看、展望、预测”的含义。国内外学者关于前瞻性治理的研究主要体现在以下几个方面:第一,在技术产品设计阶段嵌入利益相关者隐私、知情同意和个人偏好等价值观和行为方式的价值敏感设计理论及方法[6];第二,在技术创新过程中,运用情境方式帮助多元社会主体想象未来新兴技术应用、突发事件和结果,从而引发多重自反式价值思考的预期治理理论[7];第三,企业创新活动设定伦理、道德和价值边界,增强对创新主体行为约束的负责任创新框架[8];第四,将社会公众意见纳入新兴技术决策过程,适当赋予社会公众表达观点和资源分配权的参与式治理实践[9]。由此可以发现,这些前瞻性治理理论、方法和实践都是在新兴技术应用或决策前考虑多元主体想法和意见、责任伦理和价值,是一种未雨绸缪、提前预防新兴技术社会风险的技术决策方式。综上,本文将前瞻性治理内涵界定为“一种通过安排适当范围参与主体、调节特定沟通过程,使治理参与者转变或提升新兴技术风险认知,促进或放缓某类新兴技术应用发展脚步,最终实现新兴技术社会风险化解集体行动的技术决策方式”。

1.2 新兴技术社会风险与前瞻性治理理念

(1)20世纪60年代以政府认知规避技术风险。在贝尔纳、爱因斯坦等科学家最早提出科学技术与经济社会相互关系的基础上,Gibbons & Gwin[10]提出国家机构应帮助公民选择技术发展路线。此后10年内,政府和技术专家成为规避技术风险的决策主体,强制性技术政策给技术灾难爆发埋下了严重的隐患。

(2)20世纪90年代以专家和公众意见化解技术风险。英国最早注意到强制性技术政策引发的“公众信任危机”。Irwin[11]明确提出公众价值应具有技术决策合法性,技术政策决策模式逐步转变为专家决策与公众咨询相结合,关注公众接受技术产品及政策的态度和影响因素[12],但是技术政策仍受既定专家偏好与价值的影响,导致技术风险化解效率较低。

(3)21世纪以后以前瞻性治理化解新兴技术社会风险。21世纪初,技术灾难频发促使研究一致认为公众需要参与早期新兴技术发展讨论,政府、专家和公众等多元主体成为技术治理网络的共同行动者[13]。新兴技术决策过程运用各种对话模型[14],形成“前置式伦理”价值敏感设计理论与方法[6]、前瞻治理实践参与式和预期治理等理论[15]、“前瞻式治理”责任式创新制度框架[16]。在前瞻性治理实践或经验逐步规范化的前提下[17],以前瞻性治理化解新兴技术社会风险的特征不够清晰和明确,导致风险化解经验本土化效率较低。

1.3 前瞻性治理达成集体行动的相关因素

国内外学者主要从3个因素出发展开新兴技术前瞻性治理化解社会风险的集体行动研究。

(1)集体行动。集体行动是指利益相关者共同管理公共池塘资源,不单独作出可能影响其他参与者利益的行动决策[18]。新兴社会风险化解集体行动是指为避免单一主体决策给其他社会主体带来风险与侵害,转而由多元社会主体共同权衡新兴技术发展。

(2)治理主体因素。相关研究普遍认为,单一主体决策难以考虑广泛社会主体的利益和价值,由“政府—市场—社会公众”构成的多元主体是前瞻性治理结构的主要特征[19]。在此结构下,新兴技术产品利益相关者可针对产品设计提出意见,使技术系统伦理道德和价值观达成一致[6]。由责任部委、议会、专家或非政府组织构成的科学技术委员会发起参与活动,可以保证参与结果得到政府认同[20];国家级专业机构组织参与能够吸收广泛社会主体意见,保证结果公正[21];包含顾问委员会、专家委员会或决策机构成员的社会组织(雇主协会、工会等)参与技术决策辩论有利于将辩论意见纳入决策过程[22]。

(3)治理过程因素。政府管理者和社会领导者已经认识到公众参与对于技术决策的价值,所以公众参与技术决策是前瞻性治理过程的显著特点。在此过程中,需要根据公众信息需求程度选择合适的参与类型和程序。例如,包容性公众参与顶层设计有利于技术决策吸取更多公众意见[20];邀请经验丰富的企业专家能够加强利益攸关方之间的对话;针对参与结果建立政策建议列表并即时发布,可以增加参与者对决策结果的认同感[23]。

(4)治理结果因素。相关研究认为,参与结果与技术决策密不可分。Emery等[24]认为,提炼参与影响技术决策的特征有助于清晰认识技术决策影响机制,包括参与结果正式纳入政策议程、决策者以哪些方式加入参与过程[21]、公众在非正式场合参与技术决策、受益者动员与协调能力、一致的政治动机[25]、技术研究与政策交互利益等[26]。

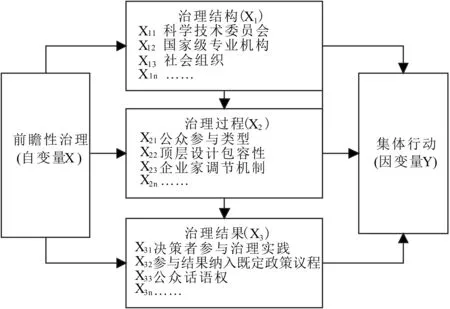

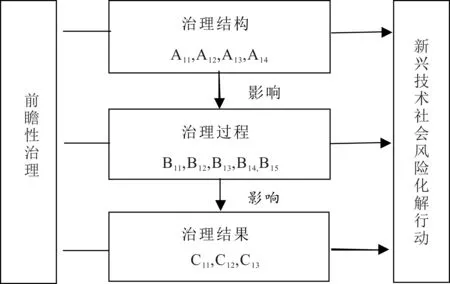

本文梳理相关文献发现,前瞻性治理为新兴技术社会风险化解提供了新思考。当前学者主要关注前瞻性治理结构、过程、结果因素达成新兴技术社会风险化解集体行动的方式,相关观点比较分散和模糊。本文在既有研究的基础上,将前瞻性治理整合为“结构—过程—结果”因素,识别“前瞻性治理与集体行动”的因果关系,构建前瞻性治理与集体行动关系分析框架(见图1),提炼前瞻性治理特征。Chilvers & Longhurst[14]的“主体—程序—对象(问题)”参与式治理框架主要从治理结构和治理过程视角进行分析,缺少对治理结果的考量。而本文设定的集体行动借鉴了价值敏感设计理论中的4类权衡关系:第一,只考虑政府与专家意见,无公众情感。第二,考虑良好的政府与专家意见,公众情感上有需求。第三,牺牲政府与专家意见,很好地满足公众情感。第四,充分考虑政府与专家意见,公众情感得到满足。

图1 前瞻性治理与集体行动关系分析框架Fig.1 Analysis framework of the relationship between prospective governance and collective action

2 研究设计

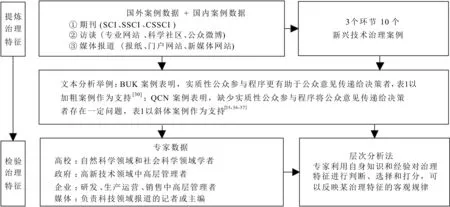

本文研究设计主要包括提炼前瞻性治理特征和专家检验两部分内容(见图2)。

2.1 前瞻性治理特征提炼

本文案例数据来源于“Web of Science”核心合集、中国知网“CSSCI”等数据库,检索2000年以后具有一定代表性的10个新兴技术治理案例,包括新兴技术研发试验环节治理案例(BSE瑞士异体器官移植论坛[27]、BAT奥地利遗传基因测试一致会议[28]、BCN1中国转基因生物安全证书审批案例[29]),生产加工环节治理案例(BUK英国“The GM Nation”辩论运动[30]、BDK丹麦转基因作物种植市民陪审团[21]、BCN2中国转基因作物产业化政策[31]),经营环节治理案例(IDK丹麦电子监控共识会议[32]、NCUS美国国家市民技术论坛[33]、QUK英国诺顿社区风电项目[34]、QCN江西彭泽核电站案例[35])。本文从“治理主体、治理过程、治理结果”3个因素提炼案例中的前瞻性治理特征,运用文本分析法,按照定性数据层层归纳条目化、概念化和范畴化的步骤和技术,并通过学术期刊、访谈和媒体报道进行交叉验证。

2.2 部分地区专家检验

基于上文提炼的前瞻性治理特征,通过登门拜访、电邮、熟人推荐等方式邀请中国部分地区专家(高校为中级以上职称教师,企业为中级以上职称员工及中高层管理者,媒体为中级以上职称记者或主编),运用层次分析法(AHP)检验治理特征,包括专家预判和部分地区专家检验两个阶段。根据数据可得性和城市、专家单位典型性原则,以东北沿海城市大连作为调研对象,高校选取具有新兴技术研究优势的大连理工大学,政府选取大连高新技术创业服务中心和高新区科技局,企业选取大连高新区创业园区内覆盖纳米、生物、信息和人工智能的企业以及具有核电和风电技术优势的大连华锐重工集团股份有限公司,媒体选取拥有庞大用户量的腾讯(科技)。第一阶段预测试面向纳米、生物、信息和认知技术领域高校、政府、企业和媒体专家发放问卷37份,获得有效问卷36份,有效问卷回收率为97%,符合统计分析受试样本大于30的标准。该阶段问卷结果显示,媒体专家理解新兴技术问题深度有限,问卷质量不理想,故第二阶段测试剔除媒体并纳入风电和核电技术专家,面向高校、政府和企业专家发放问卷120份,获得有效问卷108份,有效问卷回收率为90%,符合受试者与题项比例大于5∶1且受试样本总数大于100的标准。虽然本文专家检验无法代表中国相关领域的全部专家意见,但是可以获悉部分专家关于前瞻性治理特征的认可倾向,以此作为下一步研究的基础。

3 结果分析

3.1 前瞻性治理特征

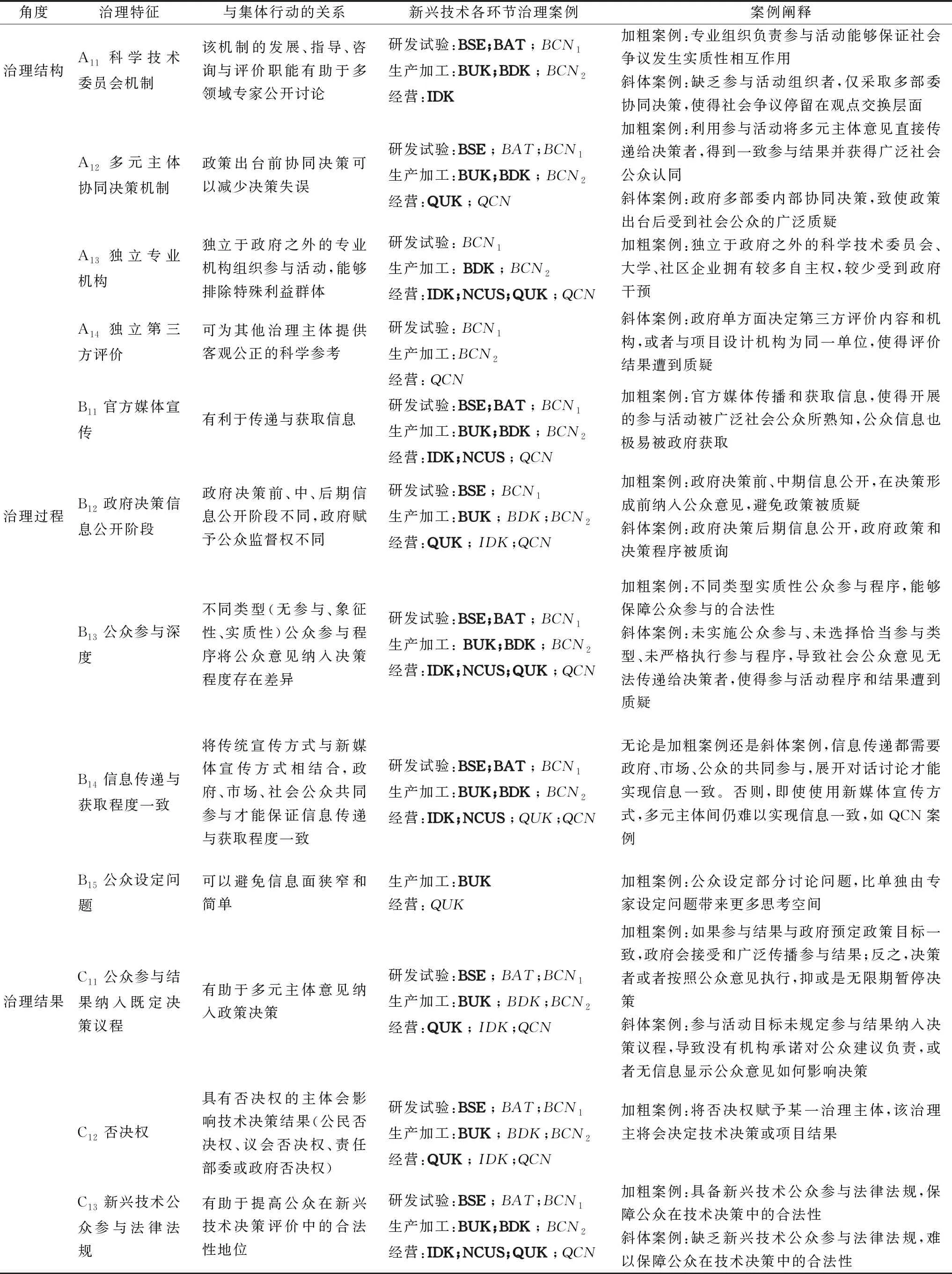

根据上述研究设计,本文提炼出12个前瞻性治理特征,它们对于达成集体行动存在不同影响,如表1所示。

图2 研究设计Fig.2 Research design

表1 12个前瞻性治理特征Tab.1 12 Prospective governance characteristics

3.2 AHP专家检验结果

层次分析法(AHP)可将主观判断尽可能转化为客观描述。首先,通过构建判断矩阵,计算指标权重,一般采用1~9阶倒数标度法表示指标重要性及其含义;其次,对判断矩阵进行一致性检验;最后,为度量不同阶数判断矩阵是否满足一致性,需要引入判断矩阵平均随机一致性指标RI值。在1~10阶判断矩阵RI值中,当阶数大于2、判断矩阵一致性比率CR=CI/RI<0.10时,即认为该判断矩阵具有满意一致性,否则需要调整判断矩阵,以使之具有满意一致性[40]。一致性检验指标为:

(1)

按照AHP计算步骤,两轮专家检验总权重排序结果表明,第一轮和第二轮检验结果趋势相符,且第一轮37位专家和第二轮108位专家的全部CR值均小于0.1,说明评判过程具有满意一致性。第二轮专家检验CR值结果如表2所示。

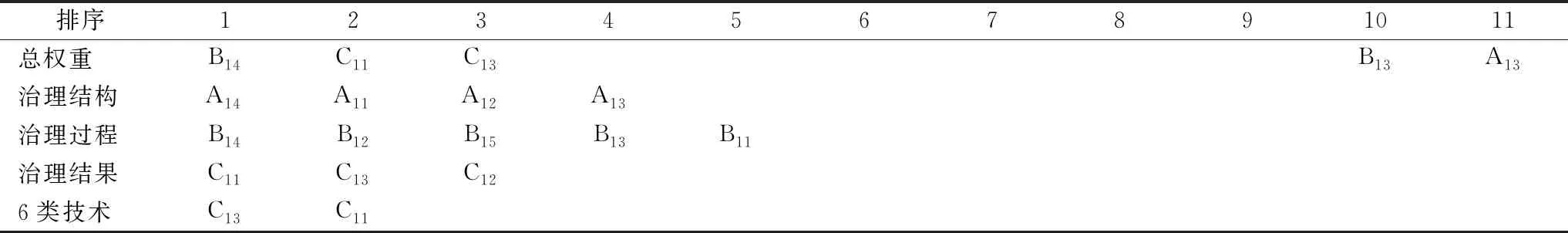

表2 第二轮专家权重检验结果Tab.2 Results of the second round of expert weight test

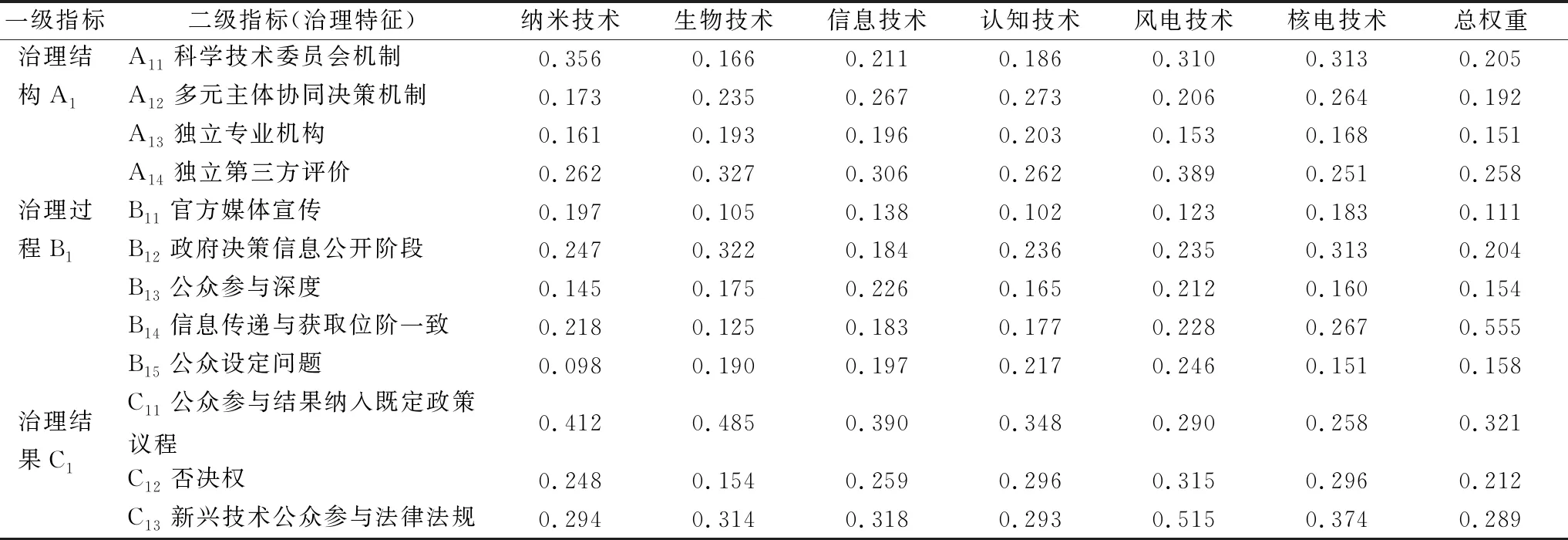

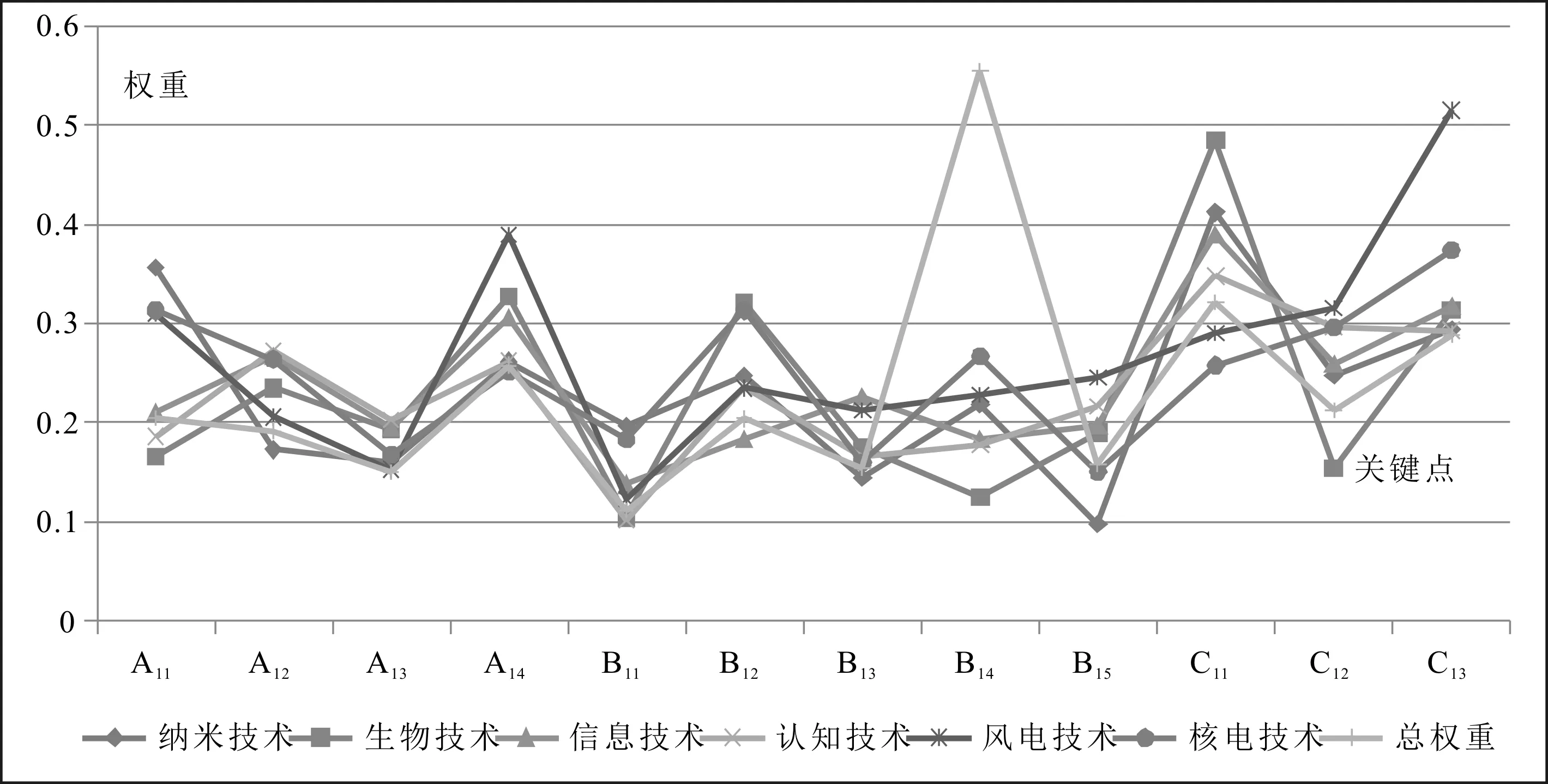

第二轮专家检验总权重排序结果如表3所示。从中可见,排在前3位的包含两个治理结果特征和一个治理过程特征(C11、C13、B14),排在末3位的包含两个治理过程特征和一个治理结构特征(B13、A13、B11)。研究发现,专家检验认为治理结果特征的重要性大于治理过程特征,特别是专家认为信息传递与获取位阶一致特征(B14)比独立专业机构特征(A13)更重要,可能是因为大多数专家认为对等一致信息获取与传递比专业机构提供的信息更重要。由3个因素权重排序结果可见,治理结构排在首位的是独立第三方评价特征(A14),治理过程排在首位的是信息传递与获取位阶一致特征(B14),治理结果排在首位的是公众参与活动结果纳入既定政策议程特征(C11)。由此可见,专家均认为需要将信息纳入技术决策。由6类技术领域专家一致认同的排序结果可见,纳米、生物、信息与认知技术专家一致认同公众参与结果纳入既定政策议程(C11)是最重要的特征,风电、核电技术专家一致认同新兴技术公众参与法律法规(C13)是最重要的特征。形成这种意见差异的原因在于,纳米、生物、信息和认识技术相对于风电、核电技术具有更多不确定性,所以专家认为政府应该获取多元主体意见并将其纳入政策议程;而风电与核电技术相对成熟,所以专家认为政府出台新兴技术公众参与法律法规是当前风电与核电技术治理的首要工作(见图3)[38]。

表3 第二轮专家检验总权重与3个因素权重的排序结果Tab.3 Rankings of the second round total weight of expert testing and the weights of 3 factors

图3 6类新兴技术领域专家权重比较Fig.3 Weights comparison of experts in 6 types of emerging technology fields

4 研究结论与政策启示

4.1 研究结论

根据上述研究,本文得出如下结论:

(1)总权重和3个因素权重研究结果表明,专家一致认为治理结果特征最重要。这说明,达成新兴技术社会风险化解的集体行动需要重点关注此方面,而治理过程则是达成集体行动的必要条件,但非充分条件。

(2)本文发现,在中国情境下,前瞻性治理的特殊变量分别是“社会群体抗争”和“外因”特征。在QCN案例中,无科学技术委员会组织参与活动、政府仅利用传统宣传方式传递信息且未主动获取信息、社会公众没有设定问题、政府制定决策后才公开信息4个特征与其它案例情况相差甚远。但是,QCN案例最终却改变了政府决策,就是因为“社会群体抗争”和“外因”特征发挥了作用。“社会群体抗争”特征表现为邻县专家和地方政府向中央政府提出反对意见,社会舆论强烈呼吁停止该项目建设;而“外因”特征表现为日本福岛核电站爆炸加剧了社会公众对核电项目的恐慌,公众呼吁中央政府加强对核电站建设的监管,使得江西彭泽核电站建设立即停止。同时,社会群体抗争规模对技术决策改变也发挥了重要作用。

(3)本文初步构建前瞻性治理与集体行动关系框架,如图4所示。从中可见,前瞻性治理通过治理结构、治理过程和治理结果3个因素分别影响集体行动,治理结构、治理过程和治理结果之间存在一定程度的相互影响关系。未来研究需要扩展新兴技术治理案例范围或者聚焦某一类型新兴技术治理案例,并结合定量研究验证因素之间的因果关系。

图4 前瞻性治理与集体行动的关系Fig.4 Relationship between prospective governance and collective action

4.2 政策启示

4.2.1 构建多元主体结构治理体系

目前,我国新兴技术管理主体是国务院直属的科技部、农业农村部等部委,而企业、公众等其他社会主体也应该是参与新兴技术社会风险化解的重要主体。具体如下:第一,新兴技术研发环节治理主导者应是国务院、各级政府职能部门和相关企业,治理监管者应该是国务院直属事业单位和多领域技术专家。国务院各级职能部门在决定某项新兴技术政策之前需要主动向直属事业单位和多领域专家获取信息,与专家座谈、协商,听取专家对该项新兴技术应用的看法和建议,并将新兴技术相关信息通过媒体公开,使社会公众共同审慎某类新兴技术的应用。第二,生产加工环节治理主导者应是国务院直属事业单位和社会公众,监管者应是国务院各部委、各级政府和各类专业性中介机构。该环节需要相关职能部门与社会公众展开广泛对话,由社会公众协商新兴技术政策目标,将社会公众的想法和建议纳入政策议程。第三,经营环节治理主导者应是国务院各职能部门、直属事业单位、各级政府直属事业单位和社会公众,监管者应是各类专业性中介组织。该环节政府需要设立获取社会公众反馈意见的渠道,各类专业性中介组织需要将新兴技术产品检测信息公开,以减少社会公众对新兴技术产品的误解[38]。

4.2.2 实施信息对称的参与式治理过程

新兴技术各环节治理需要实施不同程度的参与式治理过程。在研发试验环节,多元主体间的信息传递与获取需要保障信息对称。信息不对称的部分原因在于信息传递者将自己认为重要的信息传递出去,而不一定能够满足信息接收者需求。因此,该环节需要搭建多元化信息传递与获取平台,信息传递平台包括研修班、讲座、发表文章和接受集体采访等,信息获取平台包括论坛、座谈会、沙龙、研讨会和网络对话等。在生产加工环节,政府应鼓励媒体积极报道各类新兴技术参与式治理活动,并预留接收反馈信息的渠道,获得公众信息的相关部门应将反馈信息及时加工整理并提交给决策部门。在经营环节,政府需要让社会公众广泛参与政府决策讨论,赋予其不同程度的表决权,并利用各类社会组织监督参与活动。

4.2.3 建立影响技术决策的制度化机制

新兴技术各环节参与讨论的结果均需纳入新兴技术决策。第一,在研发试验环节,参与结果要与技术产品设计决策相联系,根据相关治理经验,由技术决策部门组织参与活动,参与目标应与产品设计相联系,将参与结果纳入产品设计决策议题。第二,在生产加工环节,当多元主体在一定范围内达成共识后,由参与活动组织者向公共决策机构递交提议并进入决策议程,这是决定参与结果能否影响新兴技术政策的必要条件。第三,在经营环节,参与式治理活动需要设立公民否决权机制,通过规范性文件明确公民否决权适用范围,同时保障公民否决权平等分配于社会组织、高等院校、第三方评价机构与普通市民之间。

4.3 不足与展望

本研究为我国新兴技术社会风险治理提供了一定的实践经验与借鉴,但也存在一些不足:一是选取的研究案例存在一定局限,二是中国部分地区专家意见并不能代表大部分地区专家的看法,难免存在地域偏差。所以,未来需要继续追踪最新研究案例,并获得更广泛地区专家的支持和检验,以提高研究结论准确性。