氨基酸改性碳纤维电极电化学及海洋电场响应性能

韩永康,赵鸿浩,孙久哲,许嘉威,付玉彬

(中国海洋大学 材料科学与工程学院,山东 青岛 266100)

0 引言

海洋电磁探测技术广泛应用于海底油气勘探,通过减少干井率来大幅度降低海底油气开采成本。在国防探测领域,利用该技术收集船舰电场信号对目标进行监测和定位,备受人们重视。电场传感器作为海洋电场探测技术的核心部件之一,主要用于收集海洋低频率、弱强度电场信号,因此要求其有较高的响应灵敏度、准确性以及较低的自噪声。Ag/AgCl 电极稳定性高,对低频信号有较强的响应能力,是目前使用较多的电场电极,但造价昂贵、电极贮存运输条件苛刻、AgCl 易分解导致电极性能下降等缺点,不利于其实际应用。近年来,一种能够快速布放、使用寿命长、贮存运输方便的碳纤维电场电极在海洋电场探测领域表现出巨大潜力。碳纤维电极对外界电场响应机制主要依靠其表面双电层充放电实现,故碳纤维表面形貌和化学状态不同,相应的电化学性能和电场响应性能亦不同。

未经处理的碳纤维表面呈惰性,比电容小,材料表面亲水性差,经制成的碳纤维电极电位稳定性差,不能准确响应外界电场信号,因此人们多通过表面氧化和接枝活性分子对碳纤维表面改性,Mohd 等研究表明,硝酸氧化后碳纤维表面含氧基团增多,比电容增大;刘昂等、段智为等通过对碳纤维表面进行尿素和硅烷偶联剂的接枝反应,在其表面引入含氮官能团,其所制备的碳纤维电极可探测0.01 Hz 以上的海洋电场信号;Li 等在新型电池电极材料研发中发现,氨基酸改性可以改善碳材料亲水性,并且引入氮元素增加了其导电性和比电容。

碳纤维电化学性能与其表面基团密切相关,前述研究只是将氨基酸作为氮源在碳纤维表面引入氮元素,鲜有研究不同结构氨基酸对碳纤维电极电化学性能和电场响应性能影响的报道。本文选取谷氨酸、甘氨酸、赖氨酸3 种不同结构氨基酸为改性剂,通过接枝反应在碳纤维表面形成一层含氧、氮基团的分子膜。活性基团显著提高了电极比电容,并使电极表面与溶液接触角降低。经改性后,配对电极电场响应线性度明显降低,反映外界电场更加准确。本文还用双电层模型讨论了不同种类氨基酸改性碳纤维电极的电场响应机制。

1 材料与方法

1.1 实验材料

粘胶基碳纤维,规格为每束12 000 根碳纤维,单根直径约7 μm;浓硝酸(65%~68%)、丙酮、乙醇、氯化钠、谷氨酸、甘氨酸、赖氨酸均为分析纯试剂,国药集团化学试剂有限公司生产。

1.2 实验步骤

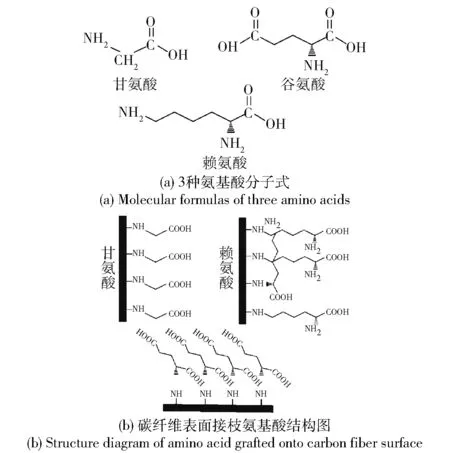

未经处理的碳纤维用丙酮、无水乙醇多次浸泡,超声处理去除碳纤维表面杂质,然后将碳纤维置于质量分数为65%的浓硝酸中,90 ℃下水浴震荡处理120 min。将硝酸氧化后的碳纤维放入水热反应釜内衬中,倒入0.01 g/mL 的谷氨酸水溶液,以5 ℃/min 的升温速率在160 ℃下反应180 min。待水热釜降至室温后,取出碳纤维并用大量去离子水冲洗干净,在60 ℃下烘干得到谷氨酸处理样品,记为谷氨酸。采用相同试剂浓度与实验方法,对碳纤维进行赖氨酸及甘氨酸改性处理,分别记为赖氨酸、甘氨酸。图1(a)为3 种氨基酸结构图,图1(b)为3 种氨基酸接枝在碳纤维表面的结构图。

图1 改性前后氨基酸结构图Fig.1 Structure diagrams of amino acids before and after modification

1.3 表面表征

通过日本Hitachi 公司生产的S-4800 型扫描电子显微镜(SEM)对改性前后碳纤维表面形貌进行观察;通过上海中晨数字技术设备有限公司生产的JC2000DM 型接触角测量仪测量碳纤维表面对蒸馏水的接触角;通过美国Nicolet 仪器公司生产的AVATAR 360 型红外光谱仪(IR)分析改性前后碳纤维表面官能团的变化。

1.4 电化学性能测试

用上海辰华仪器有限公司生产的CHI660E 型电化学工作站测试电化学性能,三电极体系中碳纤维电极为工作电极,铂电极为对电极,Ag/AgCl 电极为参比电极,所有测试在室温下质量分数为3.5%的NaCl 溶液中进行。循环伏安测试(CV)电势窗口为-0.2~0.8 V,扫速为5 mV/s,并由(1)式计算各样品比电容;交流阻抗测试在开路电位下进行,振幅为5 mV,频率范围从10 mHz~10 kHz。

式中:为比电容(F/g);为扫描速度(V/s);为电极质量(g);为扫描起始电位;Δ为电势窗(V);为电流(A)。

1.5 电场性能测试

式中:为线性度;Δ为测量值与拟合直线之间的最大距离偏差;为满量程输出;为拟合直线的斜率;为施加电流最大峰峰值;为施加电流最小峰峰值。

式中:为系统总噪声;为设备噪声;为传感器自噪声。

2 结果与讨论

2.1 碳纤维电极表面表征

2.1.1 SEM 微观形貌

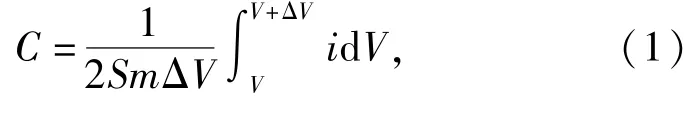

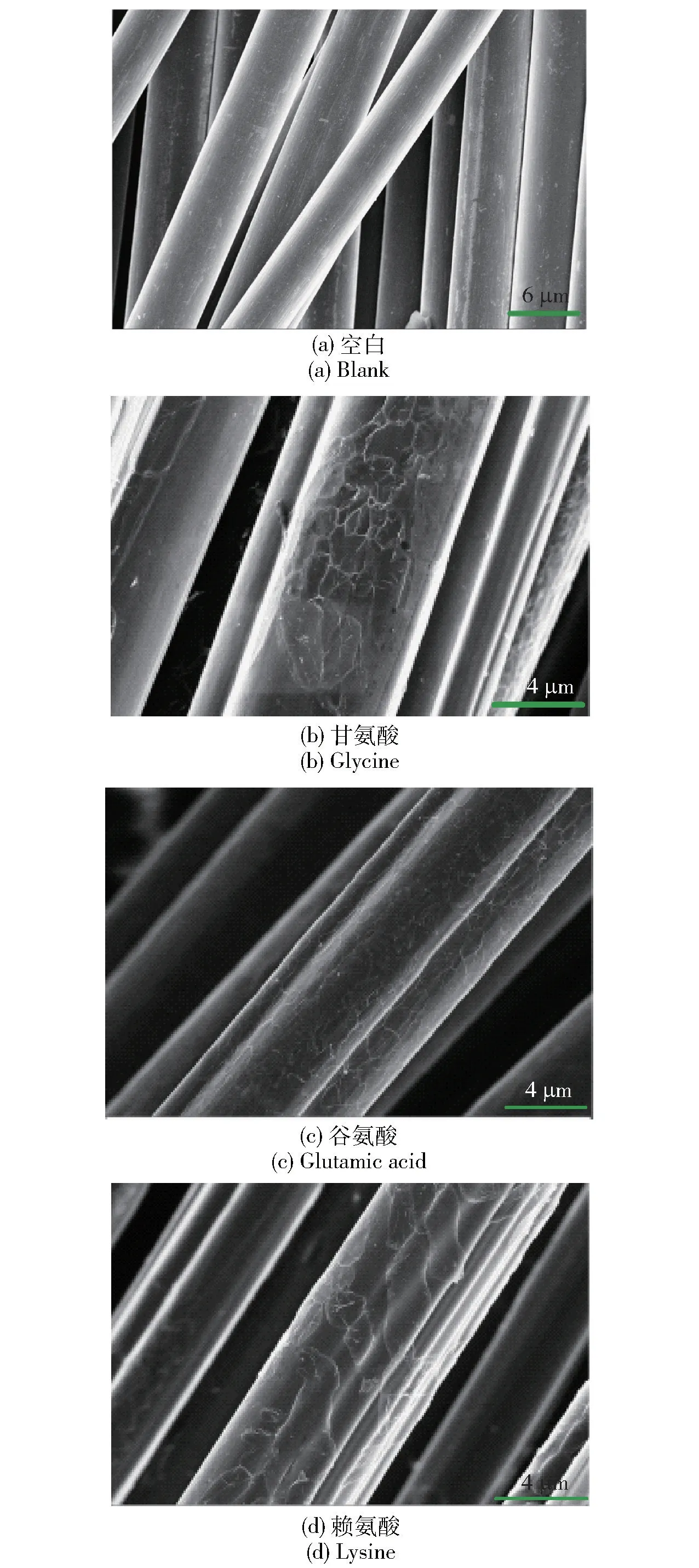

碳纤维经3 种氨基酸改性处理前后SEM 如图2所示。由图2 可见:空白组碳纤维表面光滑、结构完整、有少量上浆剂残留;氨基酸接枝反应后,碳纤维表面形成一层网状分子膜,表明成功将氨基酸接枝到碳纤维表面;甘氨酸和谷氨酸改性后碳纤维表面分子膜相对致密完整,赖氨酸改性后碳纤维分子膜有较多缺陷,不能完整覆盖碳纤维表面,这可能是赖氨酸分子链较长导致的。

图2 氨基酸改性前后碳纤维表面形貌Fig.2 Surface morphology of carbon fiber before and after amino acid modification

2.1.2 IR 图谱分析

氨基酸改性前后碳纤维红外图谱如图3 所示,从中可见谱带3 447 cm处为—NH 的伸缩振动峰,1 597 cm处为—NH 的面内弯曲振动峰,1 074 cm处为C—N 键的伸缩振动吸收峰,1 000 cm以下主要为碳纤维基底上C—H 的弯曲振动,随取代情况变化。以上结果表明,3 种氨基酸改性碳纤维后都引入了含氮官能团。

图3 改性前后碳纤维红外图谱Fig.3 FTIR spectra of carbon fiber before and after modification

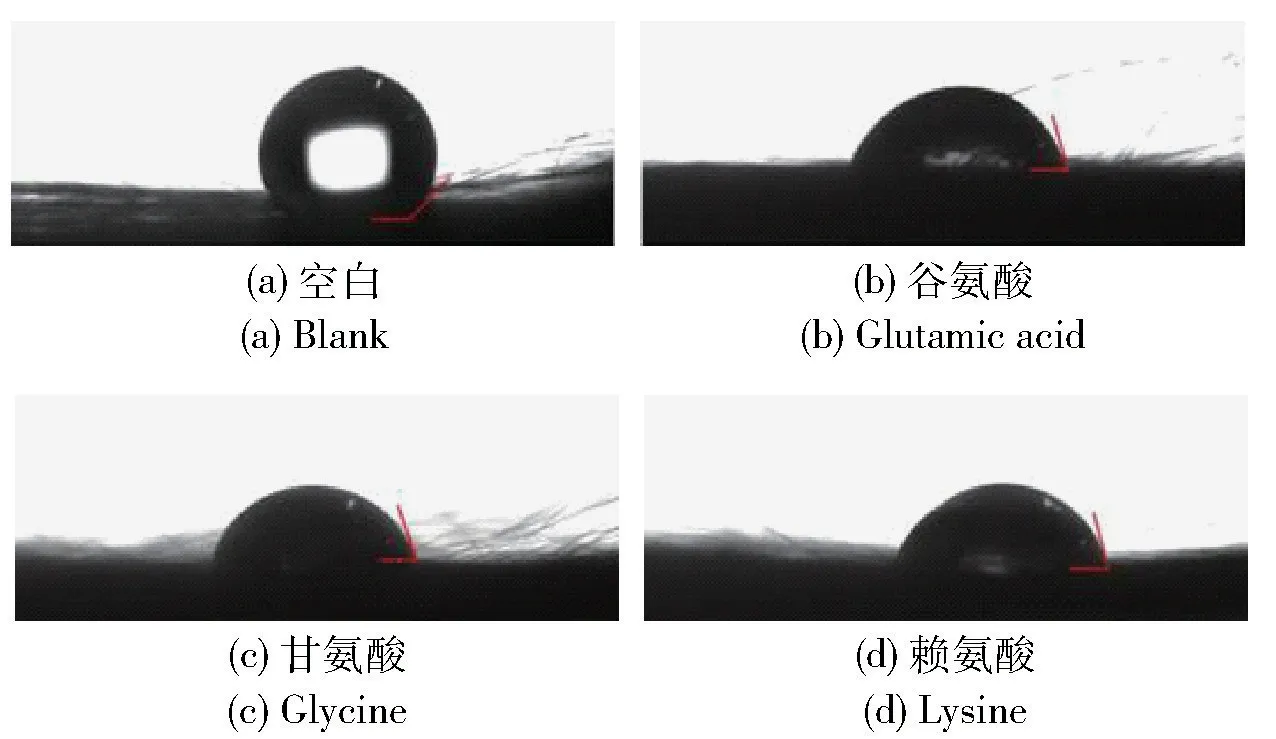

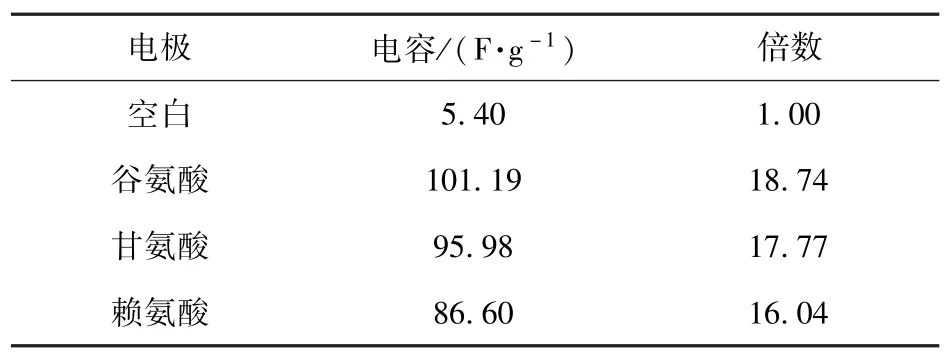

2.1.3 接触角测试和润湿性分析

碳纤维经3 种氨基酸改性前后接触角测试结果如图4 和表1 所示。结果表明氨基酸改性后碳纤维表面接触角显著降低,由疏水惰性表面转变为亲水极性表面。这是因为接枝氨基酸在碳纤维表面引入大量含氮基团,这些极性基团能够与水分子以氢键的形式键合,显著提高了碳纤维表面的润湿性。

图4 氨基酸改性前后碳纤维接触角Fig.4 Contact angles of carbon fibers before and after modification on amino acids

表1 改性前后碳纤维样品接触角Tab.1 Contact angles of carbon fibers before and after modification

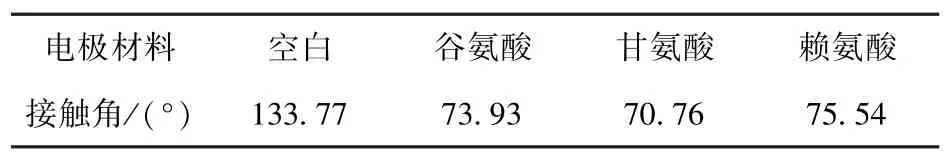

2.2 电化学性能表征

2.2.1 循环伏安曲线和电容特性分析

如图5 所示,改性前后碳纤维电极循环伏安曲线均为类矩形,没有明显氧化还原峰,表明其主要为双电层电容,各电极比电容按(1)式计算,列入表2。结果表明,改性后碳纤维比电容显著增大,其中甘氨酸和赖氨酸相对于空白组分别增长了17.77 倍和16.04 倍,谷氨酸改性碳纤维比电容为101.19 F/g,为空白样的18.74 倍,为3 种改性组中最大。由此可见,较大的比电容可以增加碳纤维电极/溶液界面双电层稳定性,从而使电场电极表现出更优异的性能。

图5 改性前后碳纤维电极CV 曲线Fig.5 CV curves of carbon fiber electrodes before and after modification

表2 改性前后碳纤维比电容Tab.2 Specific capacitances of carbon fibers before and after modification

2.2.2 电化学阻抗谱和电阻特征分析

氨基酸改性前后碳纤维电极电化学阻抗测试结果如图6 所示。图6 中:为溶液电阻;为双电层电容;为电荷转移电阻;为Warburg 阻抗;为膜电容;为膜电阻。各电极阻抗测试的拟合参数列入表3。由图6(a)可以看出,空白组碳纤维电极阻抗能奎斯特图由两部分构成,分别是中频区的容抗弧以及低频区的Warburg 阻抗,由图6(b)可知,其高频区相角接近0°,中频区有明显的特征峰,因此其等效电路如图6(d)所示,空白组电极表现出较大电荷转移电阻,是因为未经处理的碳纤维表面活性基团少,电化学活性不强。氨基酸改性后,碳纤维电极能奎斯特图由高频区两段容抗弧以及低频区Warburg 阻抗3 部分构成,其拟合电路如图6(e)所示,存在两段容抗弧是因为碳纤维表面形成一层氨基酸分子膜,产生了膜阻抗。赖氨酸组膜阻抗最大,这是由于赖氨酸分子链最长,分子膜相对较厚导致的。由图6(c)可以看出,氨基酸改性后碳纤维电极低频容抗显著降低,其中谷氨酸组低频容抗最小,在10 mHz 时仅有6.20 Ω。

图6 电化学阻抗测试图谱Fig.6 Electrochemical impedance spectroscopy

表3 改性前后碳纤维阻抗拟合数据Tab.3 Impedance fitting data of carbon fiber before and after modification

氨基酸改性后电极电荷转移电阻及低频容抗降低,是因为碳纤维表面氨基酸分子膜中电负性较强的氮元素增加了碳纤维表面电子云密度,提高了其表面电负性和极性,有利于提高电极对海洋电场响应的灵敏度和准确度。

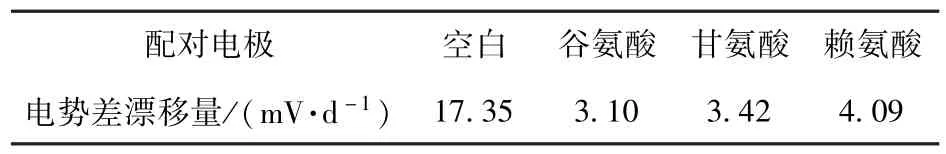

2.3 电场性能测试

2.3.1 配对电极电势差漂移分析

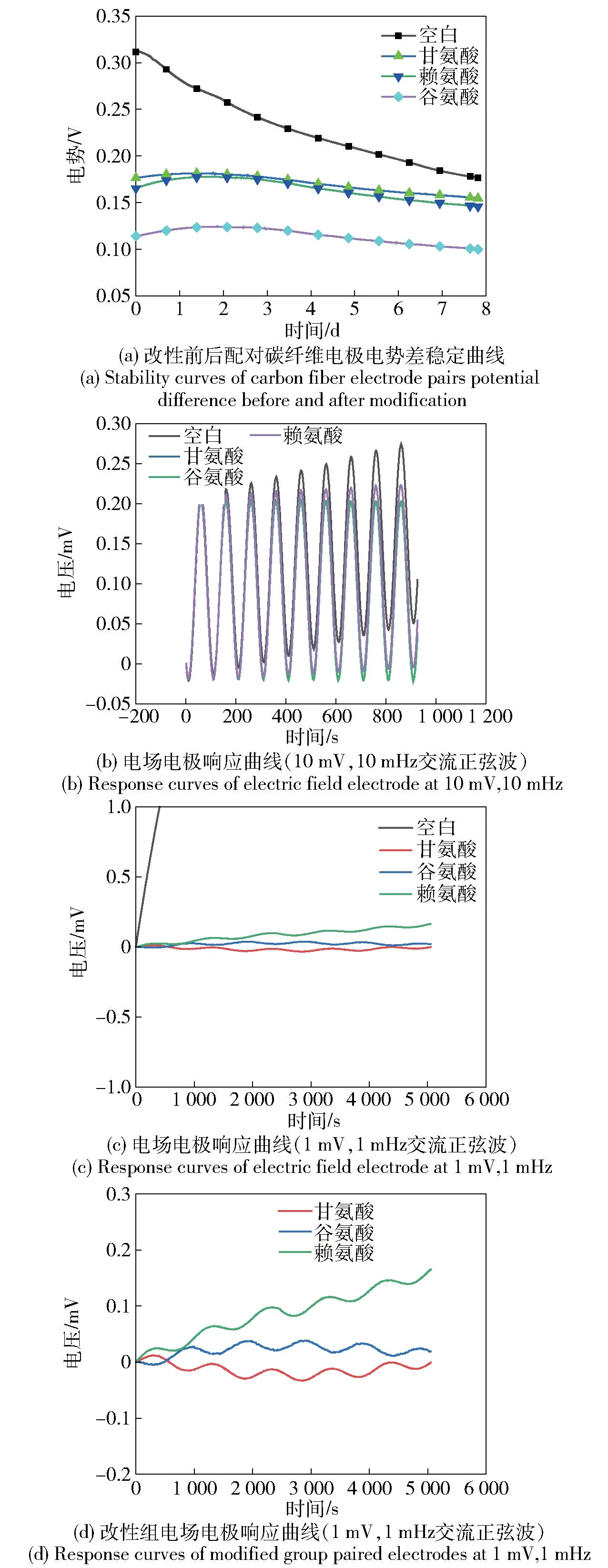

改性前后碳纤维配对电极电势差漂移曲线如图7(a)所示,相关数据列入表4,空白组配对电极电势差日漂移量为17.35 mV,电极电位漂移过大,则会掩盖目标信号,不利于实际应用。氨基酸改性后,电极表面分子膜有大量氨基和羧基等极性基团,它们吸附溶液中离子更加牢固,电极稳定性更好,所以配对电极电位差日均漂移量显著降低,其中,谷氨酸组电极日均漂移量最小,仅为3.1 mV。赖氨酸组由于其较长分子链,电极表面离子吸脱附受到阻碍,日均漂移量为4.09 mV,其电势差稳定性不如谷氨酸组与甘氨酸组。

表4 改性前后碳纤维配对电极电势差日漂移量Tab.4 Daily drift of potential difference of carbon fiber electrode pairs before and after modification

图7 配对电极电场性能测试图Fig.7 Electric field performance test chart of paired electrodes

2.3.2 电场响应性能

配对电极对目标电场信号的响应曲线是判断电极响应性能最直观的手段。如图7(b)所示,配对电极响应曲线在10 mV、10 mHz(环境电场强度约为0.1 V/m)正弦交流电场信号激励下,空白组和赖氨酸组响应曲线发生明显偏移,前者偏移程度更大,甘氨酸和谷氨酸组配对电极响应曲线相对稳定。信号强度进一步变弱(即在信号发生器输入参数为1 mV、1 mHz 下,环境电场强度约为0.01 V/m),空白组响应曲线严重失真(见图7(c)),不能响应目标信号;谷氨酸、甘氨酸组仍能保持较好的响应波形(见图7(d)),这归因于其更大的比电容和更小的低频容抗,而赖氨酸组响应曲线偏移源信号,这与其表面分子膜缺陷较多、电极电位不稳定有关。

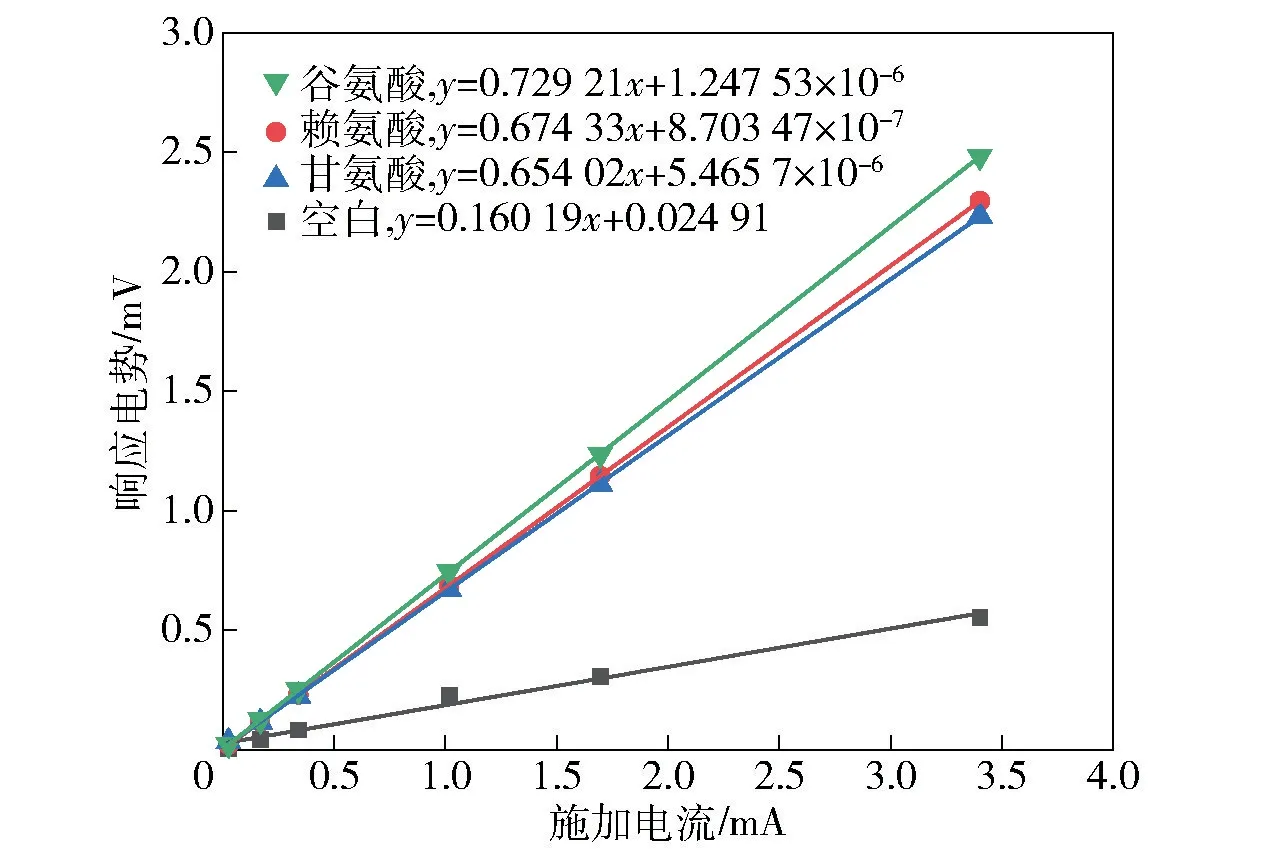

2.3.2 线性度

配对碳纤维电极响应不同强度电场信号的准确性用最大线性度误差表征,拟合曲线如图8 所示,线性度列入表5。由表5 可知,表面接枝氨基酸使碳纤维电极线性度显著降低,其中谷氨酸组配对电极线性度最低,仅为0.058%,表明谷氨酸改性碳纤维电极具有优良的低频电场信号探测能力。由图8 可见,谷氨酸改性组斜率最大,表明其响应电场信号的灵敏度最高,这与CV 测试结果其比电容最大、EIS 测试中其电荷转移电阻以及低频容抗最低相对应。

图8 改性前后配对电极线性度Fig.8 Linearity of paired electrodes before and after modification

表5 线性度拟合结果Tab.5 Fitting results of linearity

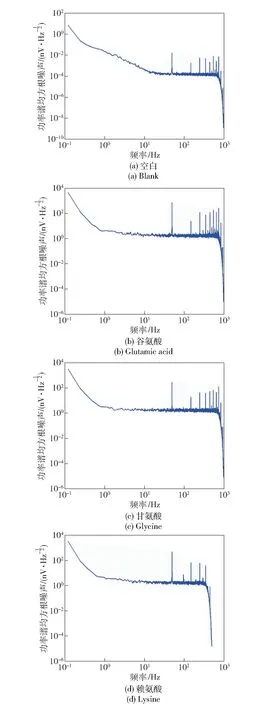

2.4 自噪声测试

图9 改性前后配对碳纤维电极总噪声测试图Fig.9 Total noise test charts of paired carbon fiber electrode before and after modification

表6 各碳纤维电极对自噪声数值Tab.6 Self-noise values of different carbon fiber electrode pairs

2.5 机理分析

氨基酸改性前后电极/溶液界面的双电层模型如图10 所示。由图10 可见:相比于空白组,改性组碳纤维表面引入大量的氨基、羧基官能团,增强了碳纤维表面极性。碳纤维表面吸附的离子更多,双电层也更紧密。3 种氨基酸改性碳纤维电极中,甘氨酸组表面分子排列最为规整,在电化学过程中出现电流或电压紊乱现象最少,故其自噪声最低;赖氨酸组表面分子链长,容易缠绕,从而产生较大空间位阻,阻碍离子传输,导致其电场响应能力较弱;谷氨酸组与甘氨酸组分子链规整度相当,但极性基团更多,较其他两组相比电极表面双电层结构更紧密,对外界电场响应能力更强。

图10 氨基酸分子改性碳纤维表面双电层变化Fig.10 Change of electric double-layer on the surface of carbon fiber electrode modified by amino acids

3 结论

1) 氨基酸接枝反应在碳纤维表面形成一层分子膜,在碳纤维表面引入大量氨基、羧基官能团,提高了材料表面亲水性。3 种氨基酸改性碳纤维电极比电容分别较空白组提高18.74 倍(谷氨酸)、17.77 倍(甘氨酸)、16.04 倍(赖氨酸)。

2) 氨基基团使碳纤维表面自由电子数增加,从而降低了其电荷转移电阻。

4) 碳纤维表面氨基酸分子改性为高性能海洋电场传感器制备提供新的思路和理论依据。