Atlas支架辅助栓塞颅内宽颈动脉瘤的安全性及有效性

钱 煜 冯春国 高 鲁 胡阳春 程宝春

进入21世纪,神经介入随着材料学的发展成为进步最快的学科之一,血管内介入治疗也越来越多地取代开颅手术成为治疗颅内动脉瘤的首选方案[1]。其中颅内宽颈及复杂动脉瘤作为介入治疗的难点,单纯弹簧圈栓塞常常无法获得确切的治疗效果。近年来,支架辅助弹簧圈栓塞技术已成为治疗颅内宽颈动脉瘤的常规术式,该技术可以降低宽颈动脉瘤的复发率[2-3]。Atlas支架于2015年在欧洲首先使用[4],随后在全球50余个国家先后投入使用。相比传统支架,Atlas支架在保持良好贴壁性的同时,极大地改善了柔顺性,在治疗宽颈动脉瘤时操作更方便,闭塞效果更好,适用范围较广[5-7]。目前,国内对于Atlas支架临床应用的报道相对较少。本研究回顾性分析本院使用Atlas支架辅助栓塞颅内宽颈动脉瘤的40例患者的相关临床 资料,初步评价Neuroform第二代Atlas支架在治疗颅内宽颈动脉瘤中的优缺点。

1 材料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2020年8月至2021年5月在安徽医科大学第一附属医院接受Atlas支架辅助栓塞治疗颅内宽颈动脉瘤患者40例临床资料,其中,男性15例,女性25例;年龄43~76岁,平均(60.22±7.96)岁。按临床诊断分类,蛛网膜下腔出血25例,未破裂动脉瘤15例。蛛网膜下腔出血患者术前均行CT及相关检查确诊。同时,数字减影血管造影(digital substraction angiography,DSA)证实40例患者中微小动脉瘤12例(动脉瘤最大直径< 3 mm),小动脉瘤26例(3~10 mm),大动脉瘤2例(≥10 mm),均为宽颈动脉瘤(宽颈动脉瘤定义为瘤颈>4 mm,或体颈比< 2[8])。见表1。

表1 40例患者的基本临床信息

1.2 治疗过程 患者在全身麻醉满意后,先行全脑血管造影明确患者为颅内宽颈动脉瘤,再行支架辅助下的颅内动脉瘤介入栓塞治疗。具体步骤如下:常规消毒铺巾,采用Seldinger技术穿刺右侧股动脉,将6 F指引导管通过主动脉弓置入颈内动脉或椎动脉接近颅底水平行全脑血管造影术明确颅内动脉瘤形态及其与载瘤血管的关系,通过3D后处理技术精确测量瘤体大小及瘤颈及载瘤动脉直径,以作为选取相适应尺寸支架及弹簧圈的依据,通过超选单次造影配合3D随动技术选取最佳工作角度,依据动脉瘤的位置及形态,载瘤动脉的迂曲程度等情况精确塑形弹簧圈微导管,并将其通过微导丝指引准确放置于动脉瘤瘤体内,再将支架导管输送至载瘤动脉的相应位置。根据动脉瘤的形态特点采用相应的支架释放技术配合弹簧圈覆盖动脉瘤瘤颈,达到致密栓塞颅内宽颈动脉瘤的目的。

1.3 围手术期处理 栓塞过程中常规在置入动脉鞘后对患者行全身肝素化处理以预防手术过程中血栓形成影响支架释放效果。手术完成后立即行全脑血管造影,以评估动脉瘤栓塞情况及载瘤动脉通畅与否。非急诊患者于术前3天常规口服阿司匹林100 mg+氯吡格雷75 mg抗血小板,急诊患者术前2 h口服上述双联抗血小板药物,不能口服者可行鼻饲或纳肛处理。术后给予替罗非班持续静脉泵入,防止支架内附着血栓形成,后续给予口服双联抗血小板聚集药物(阿司匹林 100mg/d 6月,氯吡格雷 75 mg/d 6周)预防支架内血栓形成等并发症。

1.4 术后评价及随访 术后即刻和随访均行全脑血管造影检查,栓塞标准根据Roy&Raymond分级标准进行评价[9],评分标准如下:Ⅰ级,完全栓塞(全部瘤体及瘤颈均未见造影剂充盈);Ⅱ级,近全栓塞(整个瘤体完全栓塞无造影剂充盈,但瘤颈可见造影剂充盈);Ⅲ级,部分栓塞(动脉瘤瘤体内可见造影剂充盈)。采用改良Rankin量表(modified Rankin scale,mRS)评分进行术后患者神经功能评估[10],评分标准如下:0分,无任何不适症状;1分,有不适症状,但无显著残疾,能胜任日常工作及任何活动;2分,轻度残疾,无法完全胜任既往的工作及活动,但能生活自理;3分,中度残疾,生活需要其他人的照顾,但仍能自行行走;4分,重度残疾,无法自行行走,生活不能自理,需要他人照顾;5分,严重残疾,长期卧床,二便失禁,需持续护理;6分,死亡。

2 结果

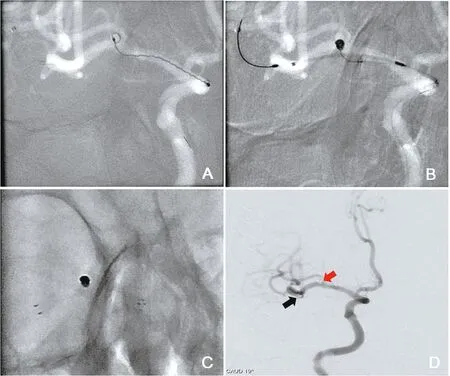

2.1 手术结果 本组40例颅内宽颈动脉瘤患者行Atlas支架辅助下介入栓塞术均获得成功(治疗过程见图1),支架释放成功率为100%;瘤体直径 1.57~13.50 mm,平均(4.24±2.38)mm;瘤颈大小1.06~9.80 mm,平均(3.27±1.60)mm;体颈比为0.73~1.94,平均(1.30±0.26)。术后立即行全脑血管造影显示:Raymond分级Ⅰ级19例,完全栓塞率为97.25%(39/40);Ⅱ级1例,近全栓塞率为2.50%(1/40)。1例右侧后交通动脉瘤患者术后再次出现脑出血,给予对症处理后康复出院;1例左侧后交通动脉瘤患者出现右下肢静脉血栓,通过低分子肝素皮下注射抗凝治疗后好转出院。

注:A,开始栓塞动脉瘤;B,支架导管到位;C,支架释放成功;D,造影证实动脉瘤栓塞及支架释放满意(红箭头:动脉瘤;黑箭头:支架开口处)。

2.2 随访情况 40例患者中,24例(60.0%)于术后3个月随访行脑血管DSA造影检查,结果显示Raymond RS分级Ⅰ级23例,Ⅱ级1例;余16例患者于术后6个月随访行脑血管DSA造影检查,结果显示为Raymond RS分级Ⅰ级15例,1例出现瘤颈处轻度复发。完全栓塞率为95.0%(38/40),近全栓塞率为2.5%(1/40),术后复发1例,复发率为2.5%(1/40)。此外,随访全脑血管造影未见植入支架移位、弹簧圈滑脱进入载瘤动脉及载瘤动脉术后狭窄等支架相关的并发症,也未见动脉瘤再次破裂致出血及神经功能受限加重等手术相关症状。

3 讨论

宽颈动脉瘤由于特殊的解剖学特征,一直都是介入手术中的棘手问题,随着介入材料的不断发展,针对颅内宽颈动脉瘤的手术设计和方法也更加多样化。目前,临床应用的Neuroform EZ 支架是一款开环支架由激光雕刻制成,其特点为分节段释放,可以将大直径的支架灵活放置在较小直径的血管中,在瘤颈处的节段还可以突入瘤腔,以阻挡弹簧圈堵塞分支,起到保护效果[9]。本研究所使用的Atlas支架与EZ支架的作用相似,可在瘤腔内形成“穹窿”样突出,达到保护分支的作用[11]。本研究纳入40例应用Atlas支架辅助栓塞的颅内宽颈动脉瘤患者,术中Atlas支架在微导管内的推送平顺稳定,顺利实现水平置放穿网孔过程。未破裂宽颈动脉瘤由于载瘤动脉细小、伴随近端狭窄、路径迂曲等特点,栓塞具有一定的困难。而Atlas支架单系统利用穹隆技术,在粗细不均的血管中,选择大支架置入,在血管不受约束的情况下,达到标称直径并贴壁形成穹隆更好的覆盖宽颈,从而达到良好的栓塞效果。

根据国内外使用这款支架的经验,笔者归纳Atlas支架的优点如下:①Atlas支架秉承了Neuroform系列的开环设计,具有较好的贴壁性,对弯曲血管的大小弯侧均能良好展开;②开环的网孔易于垂直栓塞,近端的闭环设计使微导管跟进到支架内更加顺畅;③支架非常柔顺,对血管的解剖影响较小,可经栓塞微导管进行释放。但是该支架在操作过程中有一些注意事项[12-13],首先,在支架释放时,Atlas支架与EZ支架有着显著区别。EZ支架顺应性较差,释放前需要有足够的力量维持其稳定性,但其径向支撑力大,释放后可以自然锚定在血管壁上。而Atlas支架正好相反,顺应性强,径向支撑力则小的多,释放前比较稳定,但在释放过程中需给予导丝一定的推力以稳固支架位置。此外,Atlas支架头端没有导引导丝,也降低了其释放时的稳定性,因此释放Atlas支架时的速率应比EZ支架更加缓慢,同时需要控制好两手间力的平衡。

本研究存在一定不足。首先,本研究所纳入的病例相对较少,今后的研究将纳入更多的样本,探索Atlas支架在临床中应用的优势与局限性。其次,本研究随访时间平均仅为6个月,后续将对患者进行更长时间的随访,以评估Atlas支架的远期和超远期临床疗效。

综上所述,Atlas支架辅助栓塞颅内宽颈动脉瘤安全有效,但远期疗效还需要进一步随访观察。