藏族传统聚落空间文化意涵与可持续发展研究——以藏族历史文化村镇为例

普 昊 | Pu Hao宋 远 | Song Yuan胡 昂 | Hu Ang

1 背景简述

近年来,伴随着藏族地区社会经济的不断发展,新文化的强势入侵、对传统文化的漠视以及行为模式和生活方式的改变,导致了传统的聚落格局被打破,营建手段及民族特色逐渐丧失。一些现存的藏族传统民居因维护成本高,政府与居民保护意识不强,难以得到有效的保护,地域性聚落与民居有日渐式微之势[1]。

自2005年四川省莫洛村入选第二批中国历史文化名村后,诸多藏族村镇受到重视,并被接连申请评选。本文的研究对象为截至目前入选国家历史文化村镇的14个藏族聚落(表1)。这些聚落形成时期早,村镇人、地关系和谐,历史文脉、信仰、心理等精神因素也蕴含其中,村镇风貌与建筑形态特征鲜明。与此同时,由于初期的村镇环境相对僻塞,交通发展滞后,自给自足的生产方式为人们的生产生活框定出一个较为封闭的地理空间,构成了一个相对稳定而封闭的文化生态系统,使得人们的聚居模式、空间概念等居住文化也得以较好地留存下来,且受现代化建设的影响较弱。因此空间文化意涵更为深厚,具有较高的文化艺术价值和社会经济价值。

2 聚落空间要素

2.1 空间要素的提取

聚落空间虽呈现不同的布局形态,但从聚落空间要素组成上看,归根结底都是由不同的景观要素组合而成的。通过对14个藏族历史文化村镇的平面解析,归纳整理出8种基本空间组成要素,即:道路、建筑、院落、公共空间、水域、耕地、林地以及山体裸地。

道路基于GPS测绘数据,以道路中轴线长度乘道路宽度计为道路面积。建筑、院落通过调研图纸和地理坐标系,由软件计算斑块面积。公共空间定义为在聚落空间范围的基础上,外边界向外拓展2.5m,在此范围内删去建筑斑块、院落斑块的其他空间均作为聚落内居民可以到达活动的公共空间。水域则包括河流、湖泊、水渠等。

2.2 空间组合关系

聚落的空间要素包含了聚落外部生态环境及内部的空间组织,而要讨论聚落生态环境尺度下的空间格局,借助“斑块—廊道—基质”的概念,直观地描述景观结构模型,并反映景观空间所具有的异质性。前文提出的所有空间要素都可以归类到这个模型之中,这使得我们在对比研究聚落的景观要素以及提取聚落景观结构和功能关系时提供简单明了且逻辑性强的图式语言[2]。

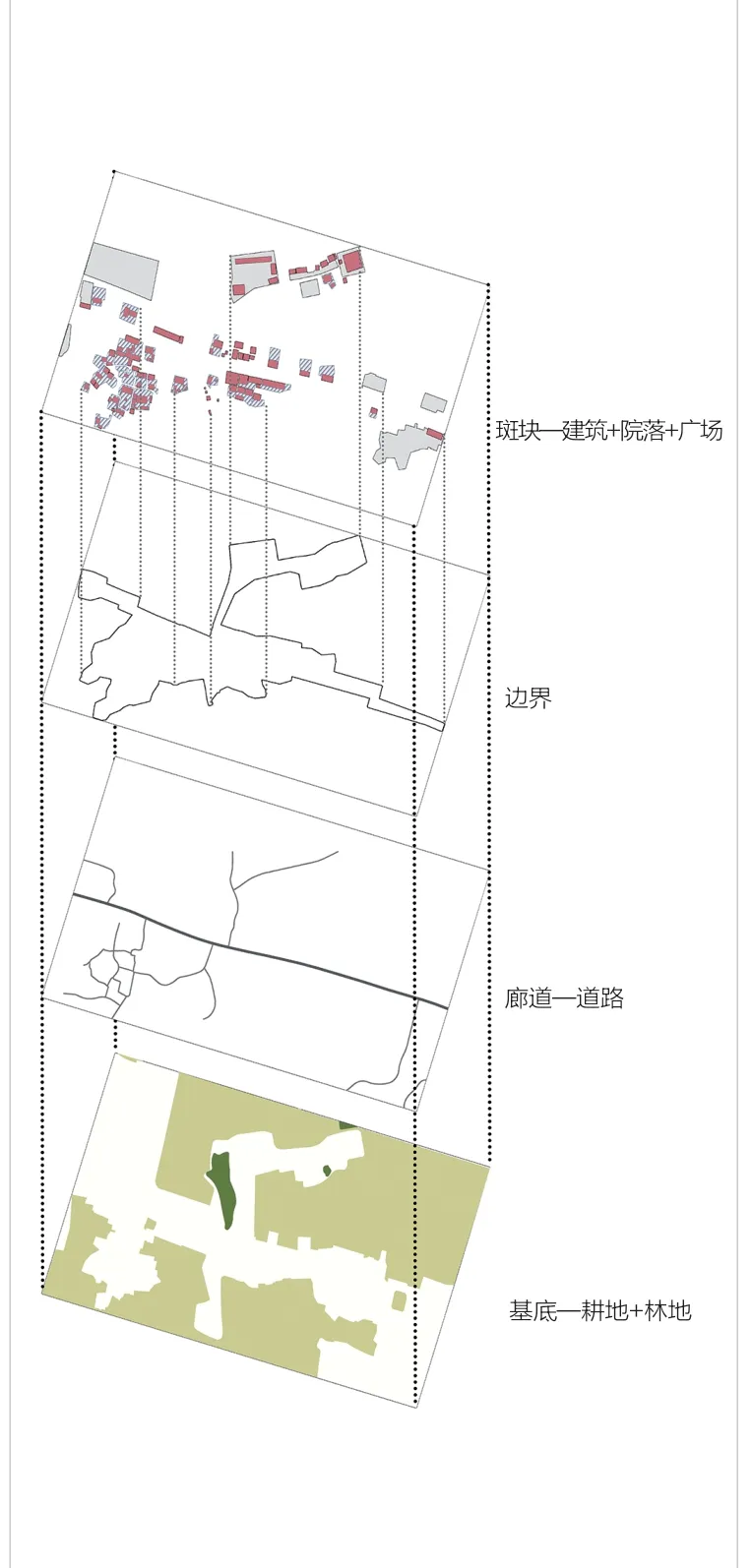

美国研究者罗杰·特兰西克在对城市空间的衍变和历史经典案例的剖析中,总结出了3种理论观点:图—底理论、连接理论、场所理论。3种理论叠加形成一种综合理论——斑块—廊道—基底模型,它赋予虚实以结构,建立各部之联系,并回应人性需求和各自环境的独特要素,3个层面分别对应城市设计理论中的图—底、连接、场所3个概念[3](图1)。

图1 罗杰·特兰西克综合理论模型

在这个模型中,建筑与院落作为聚落的主体要素是与周围环境在尺度、性质与外观上都不同的空间实体,因此将其归为“斑块”层面,斑块用来反映建筑实体组合形态及其与聚落开放空间的关系,形成肌理与结构,进而来理解聚落基础形态;廊道则作为整个聚落的骨架串联各个斑块,同时也发挥通道作用,促成各个空间之间的物质能量信息交流,具有一定的动态性;具有广义范围的基质作为聚落“场所”,为斑块与廊道提供了底面并承载着组织各部分之间联系的功能,同时基底的组成结构与演变反映了各个聚落独特的精神与文脉,加深聚落整体形态的研究[4]。

对14个聚落依据上述方法,将3个层面的空间要素进行叠加。以帮兴村为例,叠加后如图2所示。

图2 帮兴村聚落空间要素叠加图

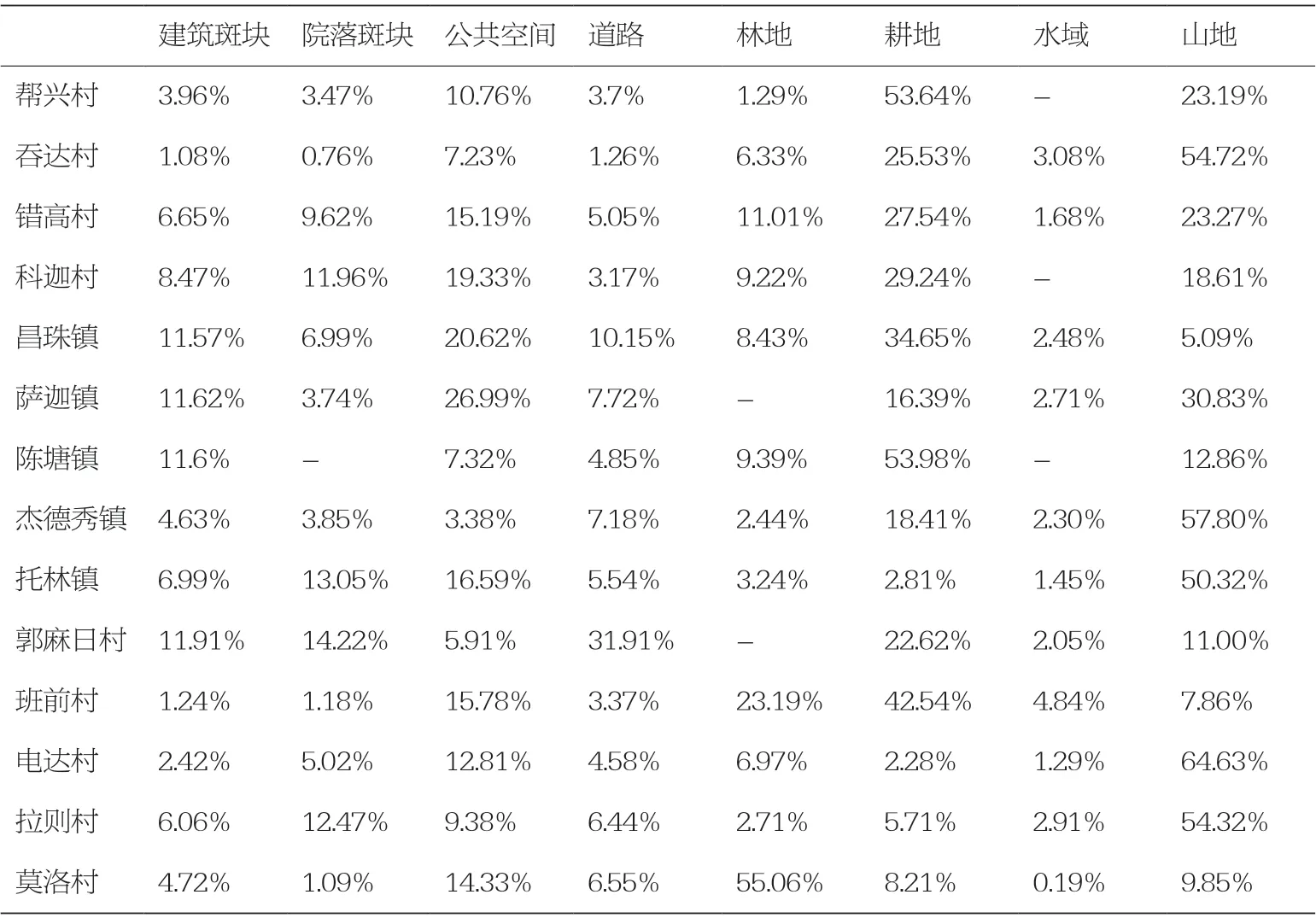

2.3 聚落空间要素对比分析

基于空间要素的组合关系模型,根据不同聚落的基本构成要素类别,通过ArcGIS10.2软件统计出各项要素的分布面积之后,计算各空间要素在每个聚落边界内的占比,以所占比重来总结与分析各聚落空间的基本组成与结构。对14个聚落空间要素的占比统计参看表2。

表2 聚落空间要素占比

聚落的空间要素是形成聚落空间格局的关键,而这些要素的类型与占比的差异则造成了每个聚落空间格局之间的区别。通过对聚落空间内的人工要素和自然要素占比进行分析,推测藏民在聚落营建过程中产生的共同空间概念。

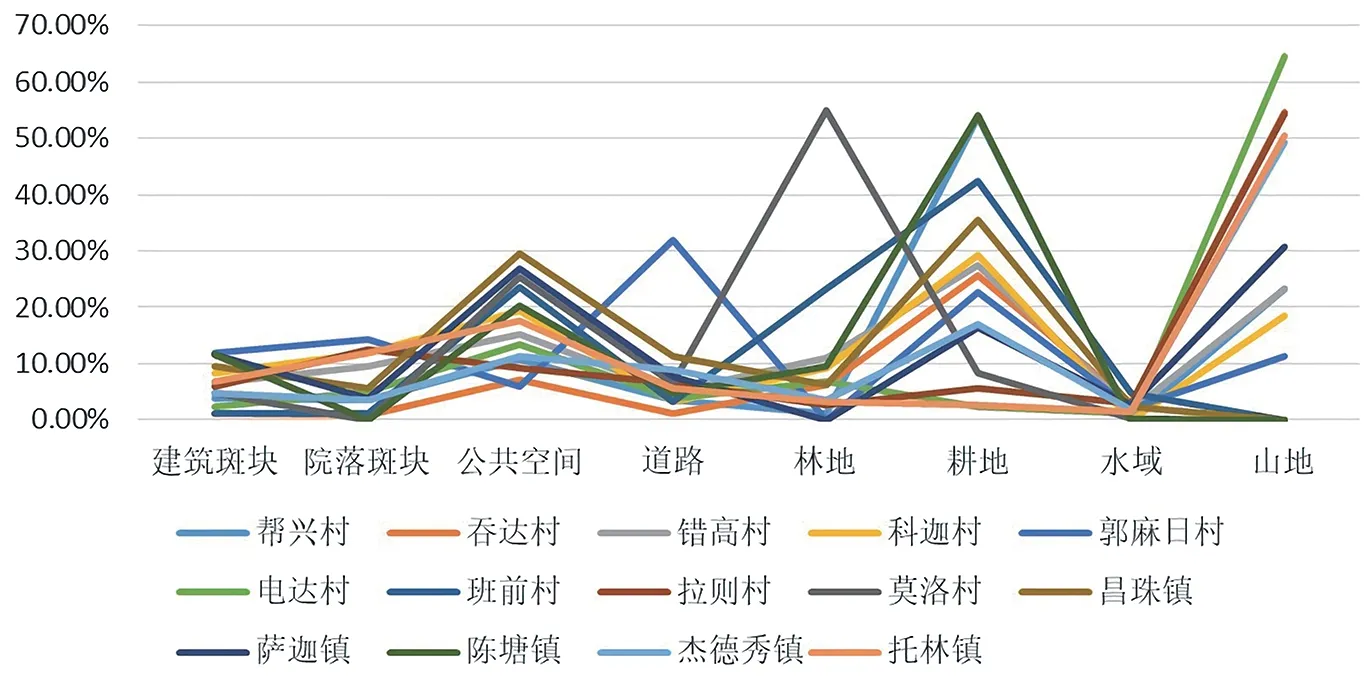

通过对空间要素所占比重(图3~4)的分析,可以推测外部环境资源与村落形态一直以来都是藏民在村落营建过程中所关注的重点。

图3 空间要素在各聚落研究范围中所占比重对比图

图4 空间要素所占比重在各聚落研究范围中的波动变化图

从空间要素的波动变化上看,各要素所占份额在不同聚落中的波动幅度和变化范围均有所不同。聚落内部人工要素——建筑、院落、公共空间以及道路的波动幅度相对较小,进一步说明了人为选址的空间概念具有趋同性。藏族聚落的公共空间主要是作为宗教场所以及精神文化中心存在于聚落空间中,是十分重要且必不可少的一个组成要素。在这14个聚落中,除了莫洛村以其现存的家碉、陈塘镇以及中心广场为精神文化中心以外,其余聚落均以村内的寺庙建筑群等宗教标志为核心设置公共空间,供村民进行宗教或日常活动。公共空间在各个聚落内占比在一定范围内产生明显波动,与聚落规模存在一定联系,对藏族聚落空间格局产生影响。

各村水域要素是自然要素中最具趋同性的要素,基本维持在2%左右,水域面积占比低。在平面图上通过计算水域与民居建筑的距离,可以得出藏族聚落对水源可谓并不具有依赖性。传统概念中,人类的生存是依赖于水资源的,人类早期的四大文明都是从各个河流流域开始的,汉地区域的聚落营建,基本具有依山傍水的共同特点。藏民的信仰中,对各种山川河流,花草树木等都奉若神灵,纯净的水源是不能因为信徒的起居生活而受到“污染”[5]。同时,在营建聚落之初,由于水源基本处于地势较低的位置,高原强烈的太阳辐射容易使得水域上空的位置形成积雨云,雷雨天气的到来让当时还无法理解这一自然现象的藏民祖先认为是由于人们惊扰了神灵,使神灵愤怒,因此,藏族历史文化名村的选址均与水域形成一定的“安全距离”。

3 聚落精神文化中心

3.1 聚落民居建筑群与精神文化中心的关系

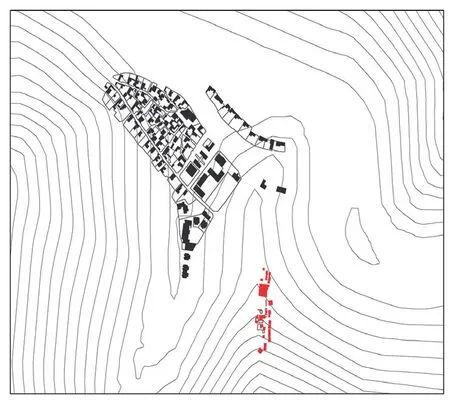

藏族聚落的文化背景主要是本土的苯教和藏传佛教。另外,藏地盛行天葬和水葬,聚落中没有祖先祭祀或参拜的场所,也没有保留墓地和灵位的习俗,相比血缘祖先,更重视精神祖先,因此形成了“重宗教、轻世俗”的价值观念。其中关于死亡的佛教轮回生死观对藏族价值观的重要影响表现为“轻血脉、重灵魂”。相比聚落的物理中心,更重视精神中心,即宗教场所构成了藏族聚落的精神文化中心要素[6]。以电达村为例(图5~6),电达村的精神文化中心让娘寺位于北部山体坡地上,在剖面上,让娘寺位于位于聚落的地势最高点。平面上,让娘寺所在的宗教组团与另外两个组团之间避让出来一定距离,无论是隆宝百户官邸时期还是后来建成的住居组团,都始终保持这与宗教建筑的隔离形态。

图5 聚落文化中心与住居的平面关系

图6 聚落文化中心与住居的平面关系

根据寺院或寺院建筑群与民居建筑群的位置关系,将那些寺院或寺院建筑群位于居民建筑群内,通过道路、广场与其产生隔离,隔离关系定义为聚集型隔离,而寺院或寺院建筑群与居民建筑群存在相互独立的隔离关系为离散型隔离。没有隔离关系的则视为一般情况不予说明。

依托地形将文化中心兴建于坡地上端且比所有住居建筑地势都高的称为地势最高处,位于坡地上端但不比所有住居建筑地势都高的称为地势高处。依托山体或台地,将寺庙兴建于台地顶部、山顶,使得寺庙处于聚落整体制高处的称为制高点。除上述情况外,视为位于平地不予说明。

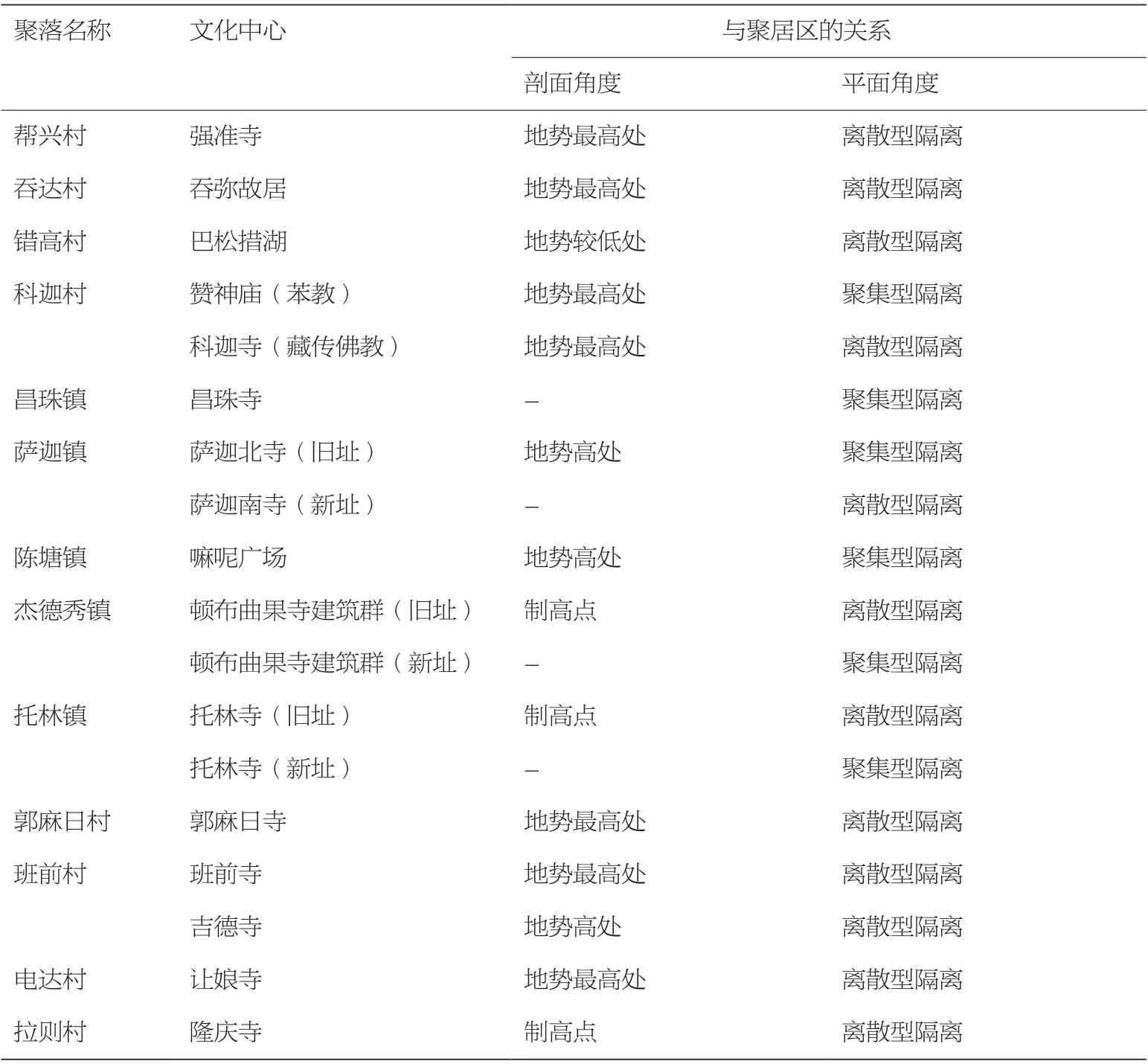

依据上述方式,逐一对14个聚落的平面和穿越精神文化中心的地形剖面进行分析,结果参看表3。

3.2 隔离关系

如表3所示,在18个聚落精神文化中心中,12个与民居呈绝对独立的离散型隔离,6个与民居呈相对独立的聚集型隔离。可见藏族聚落的精神文化中心与民居之间存在普遍的隔离关系(图7~8)。

图7 昌珠镇精神文化中心图

图8 拉则村精神文化中心

原广司说“聚落不需要高贵之物,但若无神圣之物,将无法成立。[7]”藏族聚落中的神圣之物无疑就是精神文化中心,该“神圣之物”的隔离观念源于藏族传统观念里的洁净观。藏族人认为宗教场所属于洁净的圣神世界,而住居则属于污秽的世俗世界,两者之间,由界限区分开来。藏族人民对供奉神灵的特殊地点以及特殊场合的区分,逐渐形成了些程式化的要求与规范,从而在人们的生活领域中有了神圣之地与世俗之地的区分[6]。

3.3 高差关系

表3所示在18个聚落文化中心中,其中3个位于聚落制高点,个位于聚落最高处,3个位于地势高处,4个位于平地,1个位于地势低处。其中位于地势较低处的错高村的聚落文化中心为巴松错湖,并非人工设施,且聚落中没有寺庙建筑,是14个聚落中较为特殊的一例。4个位于平地的聚落文化中心,其中3个为新寺建筑因废弃导致文化中心的位置变动,从原本的地势制高处迁至平地。另1例位于平地的昌珠寺因其镇域选址位于山间平原,聚落整体地势平坦且距离山体较远。综上所述,藏族聚落精神文化中心体现出高度崇拜的特征。这种高度崇拜体现在聚落整体上,依山而建的聚落中的寺庙往往位于聚落的高处,以表现宗教的神圣和威仪,亦为更便于接近天神。

表3 聚落与文化中心关系

藤井明认为高处与低处的价值不同,这种由空间概念造成的差异性是人类所共通的,但是对于差异性的重视程度、解释方式、历史背景是有民族差异的[8]。在对聚落地形剖切分析中发现,聚落的精神文化中心与民居建筑群存在明显高差的样本,其精神文化中的选址均在制高点处,统领整个聚落,即使地处相对平坦地势的部门聚落(如帮兴村、郭麻日村),在分析地理空间数据后发现,无一例外地处于聚落范围内地势较高的地方。也就意味着,即使在地形条件无法造就明显差异的时候,寺院的选址仍深受“高度崇拜”的思想影响。

4 藏族聚落可持续发展的可行性探讨

4.1 顺应自然、尊重民俗

通过本论的研究归纳出的藏族聚落空间要素构成中具有主观选择性的公共空间要素和水域要素,公共空间为人工要素中分布最为稳定的要素,藏民对公共空间的需求,主要源自其宗教文化信仰,这对藏传传统聚落格局产生深刻影响;另外,水域要素占比的极相似性,是民间信仰在自然要素上的体现。在保护策略上应该尊重当地的自然条件,保护景观空间格局要素的完整性,如有新的建设需求,应该在宏观角度,综合考量聚落的聚落要素构成,保证更改比例的适当。

通过本论的研究归纳出14个藏族传统聚落与其精神文化中心的隔离关系和高度关系,均深受藏族传统文化“洁净观”和“高度崇拜”影响。聚落内的精神文化中心与民居建筑群存在明显的隔离关系,这种隔离“高度崇拜”的思想表达信徒所处的世俗世界对具有圣神世界象征的宗教场所的敬畏,影响着聚落形态的发展变化。这些藏族村镇营建的空间图式特征,是藏族历史文化村镇文化意涵的空间体现,隐含着一个民族的生活方式与生活态度,承载着那即将消隐的历史信息,是必须尊重的风俗遗产,不应被轻易变更。

4.2 以人为本、创造附加

以人为本并不是一句空话,因为聚落的核心是人,人是聚落文化的主题,聚落空间是人的行为图示的具象显现,聚落未来的空间形态应该由聚居人的价值观念决定。

前文分析所得的藏族聚落文化意涵的空间图式对后期的藏族聚落保护有重要意义。通过对聚落空间的深层解读,可以认识到,如果在保护上做表面功夫,则无异于自欺欺人的障眼法,聚落之所以需要保护,正是因为要重视长远利益,而非只在乎眼前的利益。只关注表层的聚落保护逻辑是落后的,无机的,不能持久的。往往让聚落以被保护之名遭受破坏。消极的聚落发展方法是在阻止聚落中文化的发展进程,是对聚落主题——聚居人的一种忽略。如果聚落的文化意涵发生了畸形演变或者消亡,那原生的聚落空间将失去存在的空间,人也将失去原生生活的空间,最后成为在故乡生活的“异乡人”。

结语

藏族历史文化村镇具有独特的空间结构、丰富的聚落形态、紧密联系的自然环境以及独具特色的营建秩序和空间概念,反映着每个不同的村镇各自所独有的风貌特征,赋予了这些村镇顽强的生命力。

原广司在进行世界聚落调查的时候指出,我们不是带着乡愁之眼凝视聚落,而是带着对于未来的无限期待去思考。所以传统聚落的发展既不能照搬照抄原始状态,也不能过度依赖现代手法。应推崇图式化原则创造既适合时代发展、人民需求又肩负传承历史、守护文化的空间形态。均质的城市空间是20世纪现代规划思想的痕迹,也是现代主义建筑师转向研究聚落空间的原初动力。当下,关于现代主义的反思并没有结束,反而矛盾显现得更为明显,需求表现得更为强烈。如果忽视对传统藏族聚落的保护,或用不当的方式保护,势必带来文明的同质化,这种同质化是人类生活和生存方式与态度的简化,它是文明的贫瘠,而非繁荣。

资料来源:

表1:中华人民共和国住房和城乡建设部网;

文中其余图表均为作者自绘。