局限空间中的废旧建筑再生设计策略——以意大利那不勒斯火车站新服务中心设计为例

肖奕萱 | Xiao Yixuan潘鑫晨 | Pan Xinchen王国伟 | Wang Guowei张佳欢 | Zhang Jiahuan

在城市更新的过程中会将重要的历史建筑保护起来,而一些历史意义较低的废旧建筑由于年久失修、功能衰败,逐渐处于“沉寂落寞”的尴尬处境。这些废旧建筑同样作为“城市肌理”的文脉基因,是传统生活及历史痕迹的缩写,“手术刀”式的大拆大建却不断地将这些废旧建筑“蚕食”[1]。

废旧建筑的再生与利用最早是由德国在20世纪兴起,在工业革命后遗留下来大量的废旧建筑,而盲目的遗弃这些废旧建筑是对资源的巨大浪费。如何利用设计的介入,激活废旧建筑的再生与活化,从而实现城市“失落空间”的复愈,逐渐成为建筑领域亟待解决的问题[2]。

本文以意大利那不勒斯废旧工厂的再生设计为例,探究如何针对城市限定空间中的多元复杂性条件,提出废旧建筑的再生设计策略。

1 项目背景及问题

1.1 场地现状与背景

项目位于意大利南部的第一大城市那不勒斯。项目基地旁的贝亚德(Bayar)火车站建于1839年,是意大利第一座铁路,见证了那不勒斯的荣辱兴衰,同时也见证整个城市的工业化历程。项目原址上的建筑是一座完全废弃的工厂,已经被大量的植物覆盖。项目组委会希望将此改造成一个火车站的多功能服务中心,在保留部分原有建筑结构的同时,置入新的功能,使它不仅作为火车站的游客服务中心、提供文化展示和酒店住宿功能,并且可以作为当地的城市规划临时办公空间和交流活动场所。

1.2 局限空间中的设计问题

(1)空间限制问题

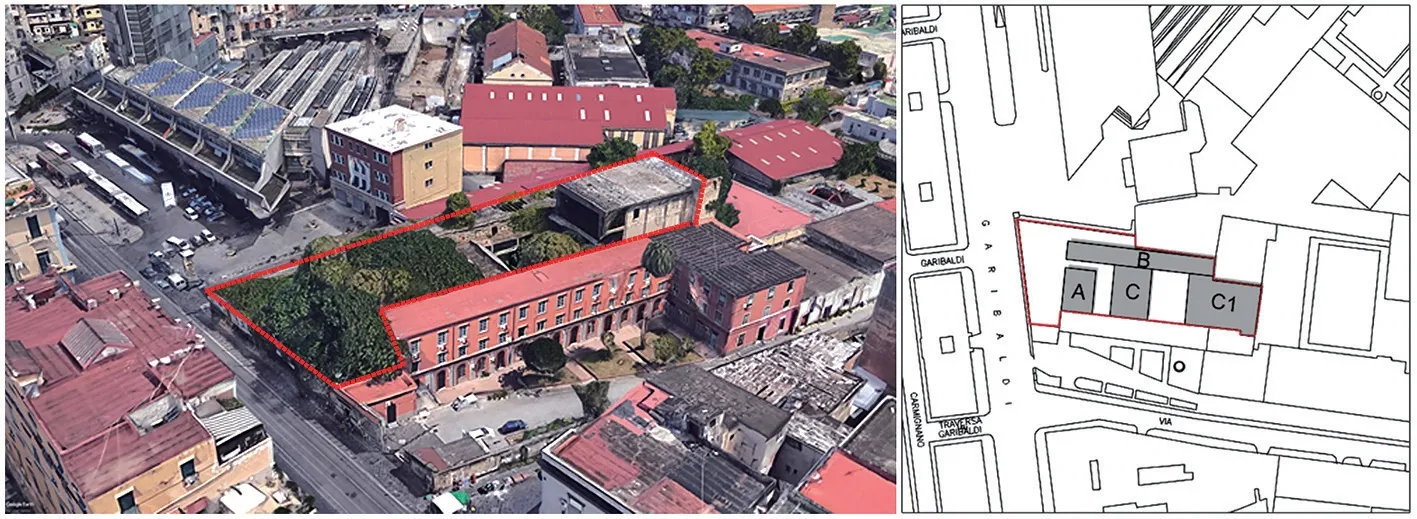

空间限制是设计面对的首要问题,设计场地处在一个三面围合的空间内,向内进深最长可达80m,而开间仅为20m,两侧均为高约10m的建筑,废旧的厂房如同在“夹缝”中(图1),为改造的空间操作带来极大挑战。

图1 项目基地现状与旧建筑分布图

(2)功能复合问题

在这样狭小的空间中,功能复合性的需求同样带来了巨大压力。根据项目要求,新服务中心的使用功能需要在3个体块中布置(图1),需要分别满足在A体块中城市规划办事处30~60m2的办公室4间;在B体块中20~30m2的客房15~20间,咖啡区100m2;在C体块中,30~60m2的办公室6~8间。同时需要提供室外的公共活动区和绿地空间,总建筑面积需要达到3000m2,并满足日均200~300的人流量使用需要。

(3)新旧兼容问题

原有建筑已经建成将近2个世纪,部分墙体已经倒塌,改造面临修复和重建两方面的兼容问题。项目任务中要求保留一部分旧建筑结构,同时拆除并新建部分体量(图1):A体块中为保留建筑,需要保持外观不变;B体块可以根据需要部分保留或重建;C体块为完全拆除并新建部分。

综上,该废旧建筑在局限空间中不仅面对空间的限制和格局的束缚,同时需要整合多元复杂的功能要求,营造适合的场所氛围,更重要的是兼容新旧建筑的和谐共生。

2 方案设计理念

2.1 设计生成逻辑

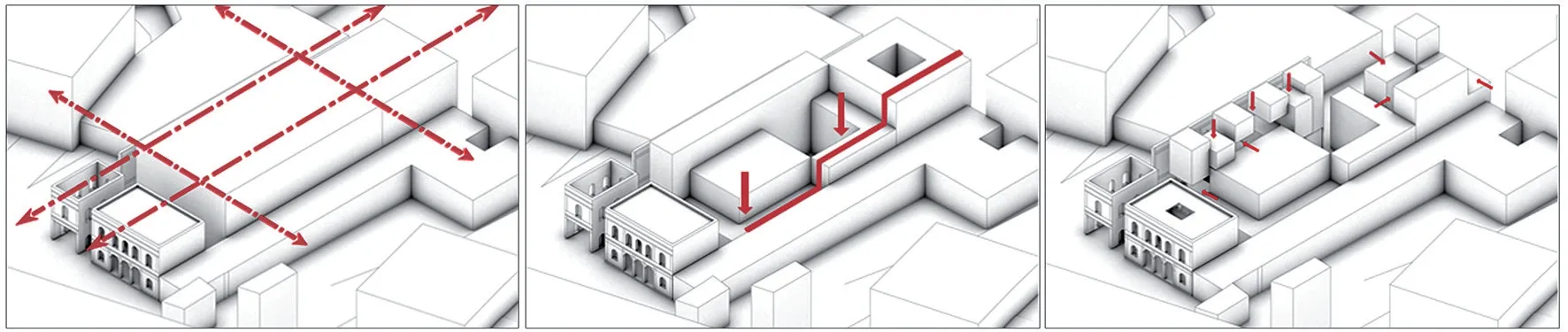

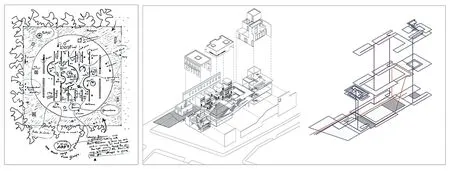

在对废旧建筑的再生设计中,对各新旧元素之间的联系、轴线、对称、序列方面的组织是营造和谐统一新环境的重要问题,如同古典建筑的各个要素是通过均衡的几何系统组织成一个连贯的整体一样。阿尔伯蒂曾提出“美就是部分之间的和谐、不能增之也不能减之”,方案之初旨在利用古典建筑几何统一的设计思想进行新旧建筑的秩序梳理,在场地中引入一条纵向轴线和两条横向轴线,纵轴用来链接场地,横轴用来分割场地;运用几何分形的原理,将场地切割为由正方形和长方形组成的主要区域,并在原建筑轴线秩序中植入新的容积,以满足空间和功能的需求(图2)。将新容积体块进行挤压,生成多功能厅、环形展廊、办公区、艺术家工作室、纪念品商店等;酒店住宿部分保留了旧建筑的北立面墙体,将原有体量切碎进行秩序重组,成为住宿空间和主要的交流空间;沿街的旧建筑作为城市规划的工作空间进行保留和修复,内部空间进行重构,用来满足城市规划办事处的工作要求(图3~4)。

图2 总平面图与秩序生成图解

图3 空间体量生成图解

2.2 设计模式语言

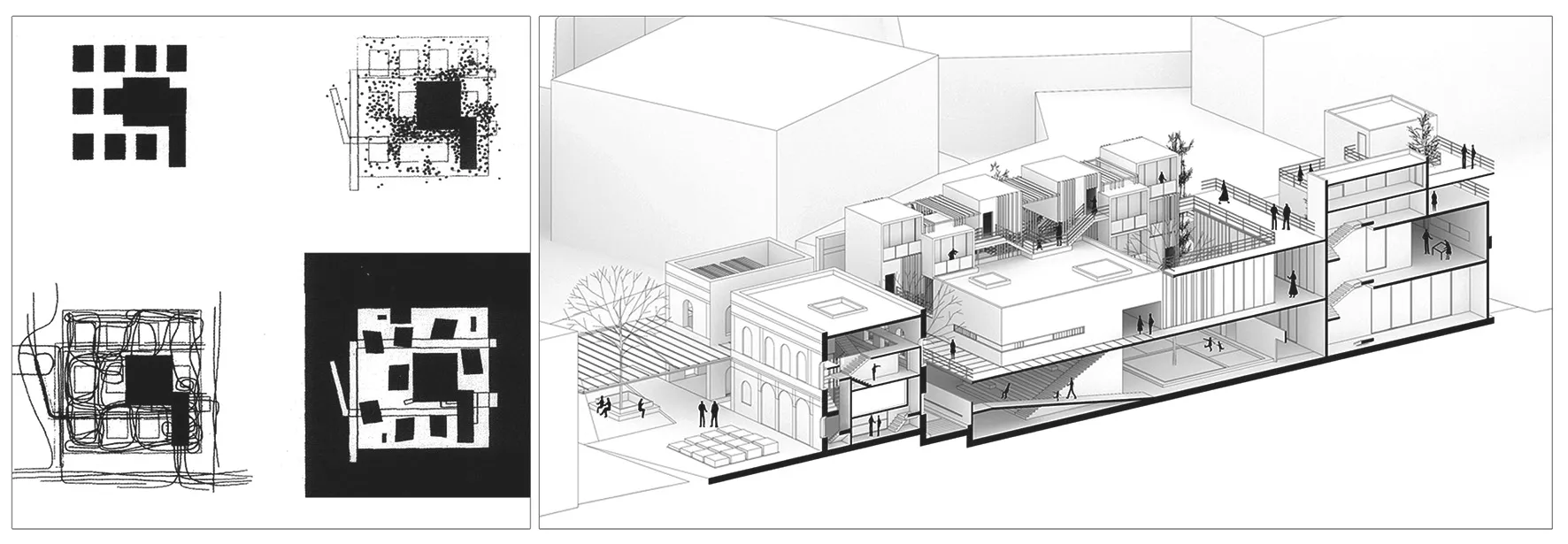

(1)衔接城市的漫步内街

通过首层整体架空的设计,让场地内部流线产生了更多的可能,为了创造更自由、更有趣的空间,墙的位置变得灵活而且很偶然,它们纵横交错,有的延伸出去成为院墙,使内部空间流出去与外部空间进行联结,由此形成了一些既分隔又连通的半封闭、半开敞的空间(图5)。架空后的首层空间,墙体在室外与室内之间相互穿插没有明确的分界,并作为不断变化的空间导向,让空间序列产生异常丰富和流畅的效果。这样的模式让原本三面围合的闭塞空间有效地衔接到城市界面,建筑内院变成了一个大“容器”,让更多的人群“倾入”进来,形成自由穿梭的内街。

(2)层级式的垂直花园

在改造后的建筑系统中,结合不同功能体块的大小尺度,在高度上形成了规律的层级,利用这种“层级”的可上人屋顶建立了空中维度的花园系统。

这些屋顶花园与空间的步道相连接,让整个内院空间实现了多维度、多路径的可能,也促使了复合行为的发生(图5)。

(3)横纵联动的路径系统

在局限的空间中,为了在满足多种功能要求并且保有充足的公共空间,而不是一味的“填满”,设计策略不断向空中推进,形成了复杂的空间关系。策略利用局限空间中无法避免的水平与垂直关系的复杂性,化被动为主动,基于这些空间的可达性建立“横纵联动”的路径系统(图5)。例如,在场地中心二层的水平环形连廊,作为主要的交通流线,同时还肩负连接前后场地的功能,垂直的交通盒辅助其中,使得如论哪类人群都有多种路径选择到达目的地。

(4)社交化的口袋单元

在改造后的酒店住宿功能中,通过多个居住胶囊体在自由聚集过程中形成了许多“间隙”的口袋单元,这些单元的叠加过程就形成了一种边界不确定的、流动的空间形态,楼层之间产生了一些连续而不规则的室内外空间,就像城市中内涵丰富的街道(图5)。楼层不再是传统意义上的一条水平线,而是曲折多孔的。通过不断地切割、插入、串接、重组,使楼层之间的边界被模糊化,营造出具有城市街道意味的内部环境。这样口袋单元的设计突出了对话与交流的场所营造是旧建筑再生的主题。

(5)补新修旧的共生体

为了体现旧建筑独有的历史价值与地理位置,设计策略保留了A、B体块的沿街立面,用以讲述这座在铁路旁的老建筑悠久的历史背景。原建筑的历史没有被抹去只是被重载,在酒店住宿功能的B体块部分,保留了完整的旧建筑墙体,旧墙体与新建筑之间留有一个天井空间,形成了一种时空的对话,住店的游客可以透过斑斓的墙壁看到这里曾经的点滴(图5)。在场地的中心,拆除了原有已经破败的旧建筑,引入新秩序和新材料,增加台地的垂直花园,让旧建筑充满生机,俨然看起来像一个新兴场所。这种“旧”与“新”的强烈对比,模糊了公众对这片场地的原有认知以及新建筑的功能定位,正是利用这种不确定性希望将过往的人们引入建筑当中去,又参与到建筑之中来,从而通过“补新修旧”的做法,获得了一个在地性和现代性的共生体。

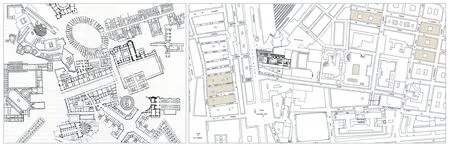

图4 设计前后的鸟瞰对比图

图5 五种设计模式语言图示

3 局限空间中建筑再生设计的策略启示

3.1 城市接口的介入

作为城市的多功能服务中心,应该是具有外向、包容的场所。但受周围封闭环境的影响,建筑被“锁”了起来,公众不能参与其中。如何将场地“打开”,产生公共空间是再生设计的难题。柯林·罗针对现代城市中的复杂性与矛盾性问题中提出“拼贴城市(Collage City)”的概念,城市旧建筑再生面对的不是完美的理想城市,而旨在解决所处环境的问题与冲突,以文脉主义的策略来回应城市肌理和空间的问题[3-4]。因此,在应对局限空间问题时,设计的首要思想是引入“城市性”的介入作为触媒,激活“夹缝”中的消极空间,营造“城市微客厅”的概念,即共享城市公共资源,最终的目标是成为那不勒斯火车站区域的一个重要节点。这种“城市性”是一个“导入”再“导出”的过程,项目在空间的操作上再次为城市留出具有真正尺度的开放空间,即入口广场。通过建筑退后成为城市活动的背景,为内部空间提供一个对外输出的接口。与此同时,在被建筑体量围绕的场地中心植入的一系列内街空间、庭院空间,意在将内院区域向外“翻折”出来成为城市公共空间的渗透和延续,为城市做出贡献的同时也给场地注入了新活力(图6)。

图6 “拼贴城市”的思想与项目的城市性关联

3.2 内在风景的营造

在空间受限的情况下,外向设计不能表达,如何在内向性的空间中营造精彩的“景观”变得尤为突出。体现在具体建筑操作中,则是以新的建筑“风景”文本侵入废旧建筑的肌理,改写内部空间多维度的程式,形成一种内部空间丰富、步移景异的空间“容器”,进而修复和治愈消极的空间场所[5]。斯坦·艾伦(Stan Allen)在《场域状态》[6]所提到的“一种高度液态的构造,它是一种领域松散的聚集,具有多孔状和内部连接的特征,其内部的关系决定了场域的行为。”因此,项目在满足空间功能的基础上,利用首层架空的漫步内街、横纵联动口袋共享空间、台地式的垂直花园等模式,突破原有的静止、规矩、严肃的空间,寻求一种相对轻松、流动的状态(图7)。

图7 “场域状态”图解与项目内部的空间状态

3.3 模糊边界的组织

局限空间中不仅面对的是空间问题,更重要的是在有限空间中能够激活多样化的行为和丰富的场所。因此如何营造空间中的“人气儿”是建筑再生设计的内在难题。模糊性作为解决问题的一种空间营造和组织的手段,主要体现在空间边界的模糊,即在有限的空间里营造“暧昧”的空间关系和“弹性”的功能需求,正如斯坦·艾伦[6]提出的“一种松散地适应(loose fit)”。项目通过架空的灰空间、婉转的坡道、空中的连廊、连续上人的屋面、小尺度的中庭和空中的庭院,这些要素实现了建筑内外部空间的交融感、场所使用的不确定性以及建筑边界的松弛感(图8)。并且能够在不同体块单元之间建立许多小尺度的“间隙”空间,使整个“建筑容器”更加的具有多孔性[7],也促使了多样化行为的发生和场所的营造,就像阿尔多·凡·艾克所说的“一种迷宫式的清晰”[8],秩序严谨的空间结构中充满着偶发、小尺度、出人意料乃至神秘莫测的场所,在有限的“容器”中实现了空间体系与社会组织的关联。

图8 “迷宫式的清晰”思想示意与项目中模糊且严谨的流线组织

结语

本文以意大利那不勒斯的旧工厂改造项目作为为切入点,通过分析其特殊的“夹缝”处境,运用漫步内街、垂直花园、横纵联动、口袋单元和补新修旧五种模式来解决建筑存在的困境和功能诉求,使其从城市消极空间转变为城市的“微客厅”。基于设计实践提出了局限空间中建筑再生设计的策略启示:城市接口的介入、内在风景的营造、模糊边界的组织。

城市中废旧建筑的再利用是未来城市综合发展的一个重要内容,我国城市发展进入城市更新、存量提质的转型期,城市中遗存大量的废弃旧建筑,它们是城市有机更新中重要的“细胞单元”,对其更新再利用是改善人居环境的重要课题。“手术刀”式大拆大建只会造成“千城一面”的尴尬局面,这不应该是城市现代化的唯一方式。废弃旧建筑的再利用不仅是对于建筑本身的一种再生活化,更是对历史文脉的传承延续。

资料来源:

图6:左图来自柯林罗《拼贴城市》,右图为作者自绘;

图7:左图来自斯坦艾伦《Points + Lines》,右图为作者自绘;

图8:左图来自阿尔多设计手稿,右图为作者自绘;

文中其余图片均为作者自绘。