汉英“下+X”和“under+X”复合词的语义对比研究

杨永霞

(四川外国语大学 英语学院,重庆 400031)

复合词在整个汉英语言体系中自成一派,其内部语义复杂多变。国内外针对其语义展开的研究主要包括两个维度:第一个维度是考察其内部语义关系的多样性。如Packard研究了名名复合词内部组成成分之间的关系,并分出了15种类型[1]。Warren利用语料库分析整理了复合词的内部类型[2];第二个维度是分析复合词语义的透明度。如Levi为离心复合词划分了三种类型[3],Warren将“隐转喻”运用于复合词的内部语义探析中[4],等等。综上所述,语义问题是当下复合词研究的重心所在。

本文拟从复合词的定义开始,由表及里地推导出英汉复合词的内部语义类型及认知理据。借助国内外权威字典的语料,综合对比分析内部语义;以概念整合理论为基点,探明英汉复合词内部不同语义类型的形成原因,以期为二语习得或翻译实践提供认知参考。

1 复合词及其语义类型

从语言的表达来看,汉英复合词都属于用有限的语言形式体现其复杂概念的编码过程;而从语言的理解来看,汉英复合词又是从有限的语言形式推导其蕴涵的综合概念内容解码过程。简言之,汉英复合词内部的语义结构复杂多变,具有多种语义类型。

1.1 复合词的定义

正所谓“名正”才能“言顺”,欲研究复合词的语义,首先得分清什么是复合词。Plag认为,复合词只能由两个成分组合而成,且构成成分必须是词[5];罗宾斯以词根为考察基础,他认为两个或多个词根可以在单个词中共存的词为复合词[6];而国内真正对“复合词”有全面研究的是赵元任,他指出“由两个或更多的词结合成一个词叫复合词,包括成分之中有黏着语素的词”[7];吕叔湘先生也提出了他的看法:没有de的名名组合,两个音节和三个音节一般都认为是复合词[8]。

综上所述,本研究中关于复合词的定义标准有两个:一是复合词属于双成分构成词;二是成分间没有“的”(英语中没有“and”)相连。

1.2 汉英复合词的语义类型

复合词既然有两个成分,那整体的语义也应该和两个成分相关,然而,复合词的语义除了相加之外还会出现转指或选择等变化。Downing认为英语复合词的内部语义分为整体-部分关系(如duck foot)、比较关系(pumpkin bus)、组合关系(stone furniture)、职业关系(coffee man)、并列关系(giraffe-cow)[9];刘叔新讨论了复合词的语义类别,并将其分为实质复合词和表征复合词[10];束定芳和黄洁基于汉语反义复合词,将复合词语义分为并类类、偏义类、综义类和变义类[11]。结合以上论断,可将复合词语义类型初步分为三类:加合义、转指义和选择义。

1.2.1 加合义

所谓加合义,是指复合词的总体语义是两个或多个成分语义的相加之和,语义没有发生增加或者减少。可用公式“A1+A2=A1A2”表达。比如汉语的家庭称呼类复合词:父母、姐妹;英语的“armchair”和“girlfriend”,其语义没有发生增值或者减小。

1.2.2 转指义

转指义是指复合词的内部语义发生了内部代整体、整体代内部等方式的变化,最后诞生的语义不等同于两个成分相加的语义。表达公式为“A1+A2>A1A2/A1+A2<A1A2”。比如汉语的“骨肉”转指亲人,英语的“seaport”指海港城市。

1.2.3 选择义

选择义指复合词的总体语义是由构成成分的一方决定的。可用公式“A1+A2=A1/A2”。例如汉语表达的“针眼般大小”中的“大小”,这里“大小”的总体语义只能选择“小”,因为在中国文化常识中,穿针引线的针眼都是小孔,很难一次性完美穿过。

1.3 本文语料的研究原因及来源

Jackendoff认为空间概念是概念结构中组成事件和状态的基础。空间范畴也是人类认知的最基本和最重要的概念范畴[12]。汉语的“下”和英语的“under”都属于空间类词汇,一般语义也相近,由其组成的复合词也会带有相邻的空间含义。但是,由于汉语属于汉藏语系,英语隶属印欧语系,两种语言使用者的百科知识及语用环境相差巨大,“下”和“under”构成的复合词语义也会有差别。结合上述复合词的定义标准,笔者拟从国内外权威词典中检索并收集有关“下+X”和“under+X”构式的复合词,通过对各自语义的对比研究,归纳出英汉有关空间义复合词的不同语义类型,并分析其异同的形成机制。

本研究的语料综合考察了国内权威字典:《当代汉语词典》、《现代汉语词典》(第6、7版)和《现代汉语规范词典》(第 3版); 国外权威字典:“Webster’s New Collegiate Dictionary”“柯林斯Cobuild 英语词典”“Merriam-Webster’ s Advanced Learner’ s English Dictionary”。经收集、分析和筛选后,语料为“下+X”的复合词词条共166条,“under+X”复合词词条共102条。

2 “下+x”和“under+X”复合词语义类型对比分析

基于汉英的六本词典,笔者收集和筛选了“下+X”和“under+X”复合词语料。复合词的内部语义具有复杂多变性,根据复合词三种语义的分类,详细分析汉英“下+X”和“under+X”构式下的语义类型。

2.1 “下+X”复合词的语义类型

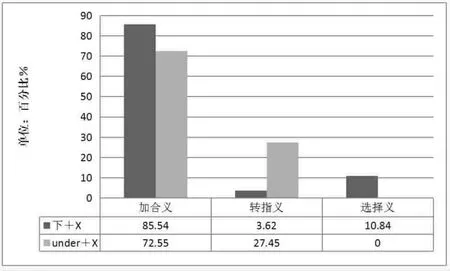

从《当代汉语词典》、《现代汉语词典》(第6、7版)和《现代汉语规范词典》(第3版)三部国内词典中综合收集语料。收集到“下+X”的复合词共有166个,语义类型的分类统计结果见表1。

表1 “下+X”复合词的语义类型一览表

由表1可知,在汉语表达用语中,“下+X”复合词语义类型比例从小到大的排列顺序为:转指义<选择义<加合义,其比例依次排序为3.62%<10.84%<85.54%,加合义占比较大。

2.2 “under+X”复合词的语义类型

综合考察了 “Webster’s New Collegiate Dictionary”“柯林斯 Cobuild 英语词典”“Merriam-Webster’s Advanced Learner’s English Dictionary”三本国外权威词典,收集到“under+X”构式的复合词共102个,其语义类型的统计结果见表2。

表2 “under+X”复合词的语义类型一览表

结合表2的统计,在英语的词语使用中,“under+X”复合词语义类型比例从小到大的排列顺序为:选择义<转指义<加合义,其比例依次排序为0%<27.45%<72.55%。“under+X”的选择义在语料分析中没有出现,加合义占比最大。

2.3 “下+X”和“under+X”复合词的语义对比

根据表1和表2,进一步绘制出了“下+X”和“under+X”复合词语义类型占比对比图,见图1。

图1 “下+X”与“under+X”语义类型占比对比

由图1可以清楚得知,“下+X”与“under+X”的语义类型都有加合义与转指义,两者的加合义占比最大;“under+X”复合词的转指义用法较多,汉语“下+X”的转指用法少。二者最大的区别在于选择义,“下+X”的选择义占到10.84%,但英语“under+X”复合词却缺少选择义的语料。认知语言学认为,任何语言现象都是最终结果,原因是其内部认知机制使然。“下+X”和“under+X”语义类型及其分布占比的异同必然和其认知机制息息相关。

3 “下+X”和“under+X”复合词的语义认知理据对比

“下+X”和“under+X”的语义都有加合义、转指义和选择义。其背后的形成机制可以Fauconnier和 Turner的概念整合理论(Conceptual Blending Theory)梳理清楚。

3.1 复合词语义构成与概念整合理论

在 Fauconnier提出的 “心理空间”(mental spaces) 的基础上[13],Fauconnier[14]、Fauconnier和Turner[15]提出概念整合理论(Conceptual Blending Theory)。该理论强调人类认知的整合性,并将其视作语言表达丰富性和创造性的动因。概念整合涉及四个空间:两个输入空间(input space)、一个类属空间(generic space)和一个合成空间(blend),概念就是由这些空间进行组合、完善和扩展的产出物。两个输入空间向合成空间进行跨空间映射的过程被称为“收缩”(compression),即输入空间的复杂概念向一个新的、完整的、统一的概念进行简化的过程。在概念整合网络中,还存在有单域网络(single-scope network)、双域网络(double-scope network)和简单网络(simplex network)之分,每个网络都有其不同的合成特点和收缩机制[16]。

复合词的语义构成在于“复合”,“复合”一词与“整合”一义相当,自然也有可以借鉴的道理。现今,用概念整合理论阐释复合词构成机制的研究不在少数。国外的研究具有先导性,率先将概念整合理论运用于复合词语义的剖析中,如:Langacker提出复合表达不是构成成分的简单相加,而是通过成分的语义网络激活复合词的意义[17];Benczes借助概念整合理论讨论了许多名名复合词的语义用法,她认为解释复合词的语义时要综合考虑各种认知机制[18];Ungerer和Schmid指出,“apple juice”的语义构成与成分“apple”和“juice”的属性密切相关,但是这两个成分整合之后会产出与原成分直接不相关的特性[19]。国内的研究专注于各类复合词语义的构成分析,更具详尽性:沈家煊基于概念整合理论,提出汉语复合词的构词法为“糅合”和“截搭”[20];方清明、黄洁聚焦汉语名名复合词的认知语义研究,并一致认为概念整合理论是其构成语义的重要认知机制[21-22];张金竹以《现代汉语词典》(第5版)的汉语反义复合词为例,佐证了概念整合理论在复合词语义形成过程中的重要作用[23]。

本研究基于国内外权威字典的语料,拟以概念整合理论为视角,综合分析“下+X”和“under+X”类复合词构成的异同,以期为汉英复合词的对比及翻译研究提供参考。

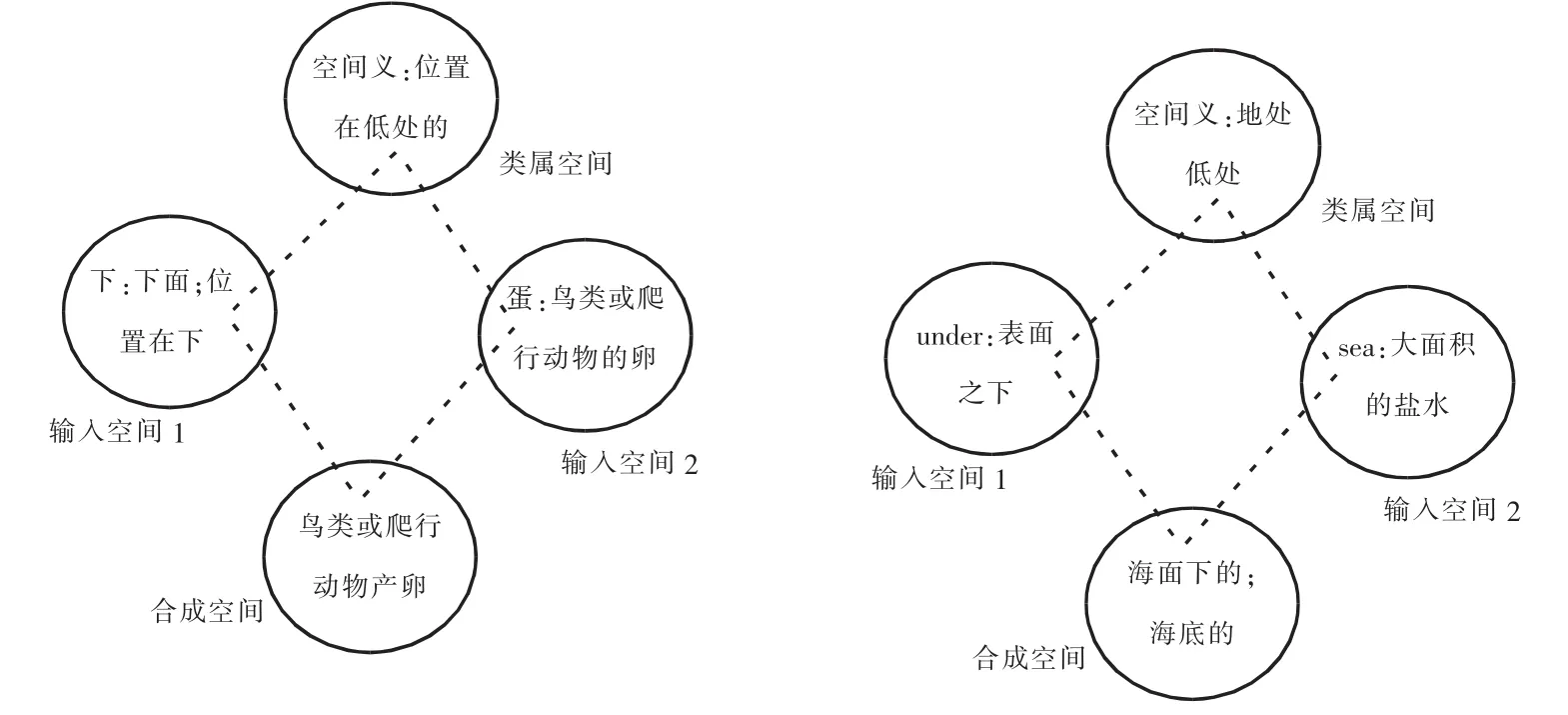

3.2 “下+X”和“under+X”复合词的加合义与简单网络

概念整合中最基础的整合网络为简单网络。简单网络有两个输入空间,其中输入空间1含有空白的框架,输入空间2通常不含有框架元素,而是需要对输入空间1的框架输入进行整合。在简单网络中,复合词的框架和元素只用进行简单相加整合就可产出总体语义。

如图2所示,以汉语“下蛋”和英语“undersea”为例。输入空间1中“下”和“under”都属于空间框架,具有空间义,而输入空间2中含有“蛋”和“sea”的单个元素。经过跨空间映射的“收缩”,“下蛋”和“undersea”的最终语义得以产出:“下蛋”简单结合了“下”的空间义和“蛋”的实物义,总体语义为“鸟类或爬行动物产卵”;“undersea”的最终语义为“海下的”,也是简单加合了“under”的空间义和“sea”的实体义。

图 2 “下蛋”(左)和“undersea”(右)的语义识解过程

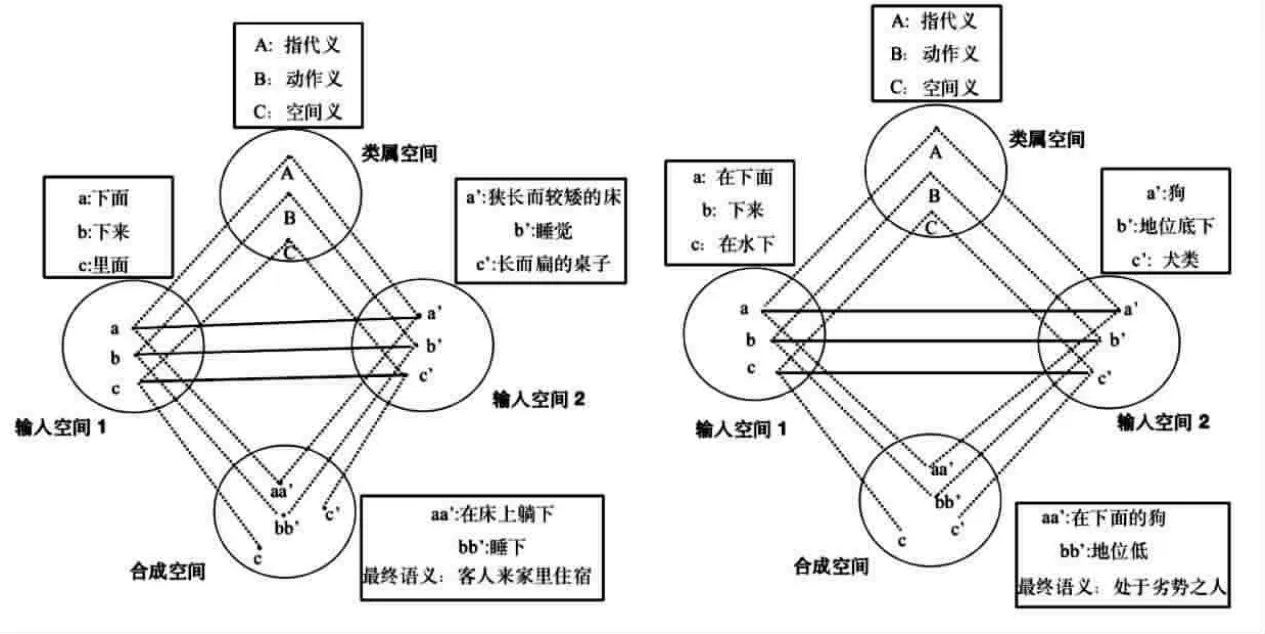

3.3 “下+X”和“under+X”复合词的转指义与双域网络

双域网络属于概念整合网络中较为复杂的网络构造。输入空间1和输入空间2只有部分投射至整合空间进行整合,该“收缩”还可能受到隐转喻机制的支配。正因如此,该网络也赋予语言表达创造力,能产性较强。

如图3所示,以汉语的“下榻”和英语的“underdog”语义生成为例。输入空间1中含有“下”和“under”的大多数语义,如“a:下面”“b:下来”“c:在水下”等语义,而输入空间 2 中有“榻”和“dog”的大多数语义,如“a’:狭长而矮的床”“a’:狗”“b’:睡觉”等,但是由于经济性等语用原则,在类属空间中,语言使用者借助转喻机制进行整合,输入空间1和输入空间2的全部语义不能完全进入到整合空间中,最终,“下榻”脱离了原始的语义,在合成空间中语义为aa’和bb’的结合,即“客人到家住宿”,“underdog”同理,最终语义固定为“处于劣势之人”。

图 3 “下榻”(左)和“underdog”(右)的语义识解过程

3.4 “下+X”复合词的选择义与单域网络

单域空间的语义生成是由两个不同框架与元素的输入空间整合而来。换句话说,输入空间1和输入空间2的框架不相同,但是进入映射时,只会选择一个空间内的框架进行整合。

如图4所示,以汉语“下降”一词为例。输入空间1的框架是有关“下”的含义(图4中的“a”“b” “c”),输入空间 2 是“降”的语义(图 4 中的”a’” “b’” “c’”),经由组合、完善等机制,整合空间选择二者之一的语义产出(图4的“bb’”),意为“由高处往低处运动”。从整合图可推出,汉语中的某些同义复合词、反义复合词的形成机制和图4类似,都是选择一个输入空间进行产出。

图4 “下降”的语义识解过程

4 讨论

4.1 “下+X”与“under+X”复合词的相同点

首先,作为构词前缀,“下”和“under”都含有空间义,这为其复合词的成分搭配组合奠定了语义基础。“下”最早见于甲骨文,意为位置低的,与“上”相对;“under”最早是古英语时期的介词,意为“beneath,below”(“在下面,在底下”)。于是,大部分汉英复合词的总体语义都可以借助前缀初步推出,这一点对于词语的习得至关重要。比如英语“underprivileged”的语义可以从“under”推断出有“低下的”“不好的”贬性寓意,汉语“下人”也可从“下”的前缀得出“人”的属性带有贬义色彩。这一点有利于二语学习者的语言习得,增加其学习信心。

人类的认知识解机制有其一致性,对于空间的感触和理解也有相同点。“下+X”与“under+X”复合词的语义构成都可以用概念整合理论阐释清楚。加合义和转指义是两者复合词产出的重心,其内部的语素整合都以简单网络和双域网络为中心展开。汉语与英语的教育者、翻译者可根据这一特性,将汉英复合词的教学实践或翻译实践简化,这样有助于加快外来文化“走进来”和中国文化“走出去”的全球化发展进程。

4.2 “下+X”与“under+X”复合词的不同点

“下+X”和“under+X”复合词的语义类型和其认知理据虽然有相同之处,但是也有差别。“下+X”复合词的语义类型有加合义、转指义和选择义,“under+X”复合词的语义类型只有加合义和转指义,没有选择义。这也佐证了一个观点:汉语是孤立语[24],即汉语复合词带有多产性,可以根据不同的虚词或者词序表达不同的语法意图;英语是分析语[25],即词素趋向连在一起,前缀词素“under”较难分割。

基于“下+X”和“under+X”的复合词语义类型的不同,可以推测出一个论断:汉语复合词是高语境词汇,英语复合词是中低语境词汇。换言之,汉语使用者想要知晓汉语复合词的语义,必须高度依赖语境。比如“粗细”一词,其在“手指头粗细”和“大树般粗细”语境中的语义截然不同,“手指头粗细”意为“和手指头一样细”,“大树般粗细”是“和大树一般粗”,二者语义是两个极端。反观英语,英语复合词可以通过前缀和后缀来推断语义与词性。如“undervalue”,读者可以从“under”前缀推断出该词的贬义性,还可以从“value”的后缀推出该词词性为动词。当然,这也佐证了英语重“形合”,汉语重“意合”的学术观点[26]。

5 结语

本文对比分析了汉语“下+X”与“under+X”构式下的复合词,聚焦二者的内部语义类型和形成机制。基于汉英六部国内外词典,共进行了三个方面的研究:第一个方面的研究是“下+X”与“under+X”语义类型的确定和分析,即汉语“下+X”复合词有加合义、转指义和选择义;英语“under+X”类复合词只有加合义和转指义。第二个方面的研究是探究这二者内部语义类型相同和不同的原因所在。以概念整合为视点,探析了“下+X”与“under+X”类复合词的认知理据,即其共有的加合义可从概念整合的简单网络推理得出,转指义是双域网络和转喻机制使然,而汉语“下+X”复合词独有的选择义,是由于单域网络在发挥作用。第三方面的研究是讨论了二者的相同点和不同点,以期为教学实践和翻译实践提供简化方案,促进中外文化的交流。