吴大澂致张之洞信札辑佚

朱万章

(中国国家博物馆,北京 100006)

吴大澂(1835—1902)和张之洞(1837—1909)都是晚清时期的名臣、学者及诗人。吴大澂初名大淳,因避清穆宗载淳(同治)讳而改名,字止敬、清卿,号恒轩、愙斋、白云山樵等,江苏吴县(今江苏苏州)人,清同治七年(1868)进士,历官副都御史、湖南巡抚等,富藏金石书画,精研金石及古文字学,擅书画,著有《说文古籀补》《古字说》《愙斋集古录》《恒轩吉金录》。张之洞字香涛、香严,号孝达、壶公,河北南皮人,同治二年(1863)进士,历官山西巡抚、两广总督、湖广总督、军机大臣等,擅诗文书法,著有《张文襄公全集》。两人既是同僚,在公务活动方面有很多交集,又都喜好金石碑刻,且两人还是儿女亲家,吴大澂之女嫁与张之洞之子张仁颋,故两人密切的关系已然超乎寻常。搜索晚清或民国时期的文献资料,诸如《清史稿》《清续文献通考》《东华续录》《张文襄公奏议》《李文忠公奏稿》等,可发现两人名字多同时出现,且多为职务行为,可见在两人的交游中,同寅因素占据主流。

吴大澂和张之洞虽然交游密集,但两人留下的往还信札却并不多,在吴大澂的《吴愙斋尺牍》和张之洞的《张之洞全集》中,几乎都找不到两人鸿雁传书的痕迹。存世的关涉两人的文献资源中,散佚于两人文集之外的信札则偶有所见,且已引起相关学者的关注。张天漫的《张之洞致吴大澂信札考析》和李文君的《吴大澂致张之洞信札简释》,先后对两人往还信札展开讨论。笔者在上世纪90年代中期即对收藏于广东省博物馆的吴大澂致张之洞信札有所梳理笺释,近日在整理旧稿时发现了这篇当初手写的未刊草稿,且对照吴大澂、张之洞两人的文集及近年来的相关研究成果,发现即便是搜集吴大澂信札最为详备的白谦慎所著《晚清官员收藏活动研究——以吴大澂及其友人为中心》,也未涉及草稿中所考订的三通吴大澂致张之洞信札,故此三通信札仍属佚文,遂重拾旧稿,并结合后来发现的新资料,重新增订修改如次。

一、吴大澂致张之洞三通信札笺注

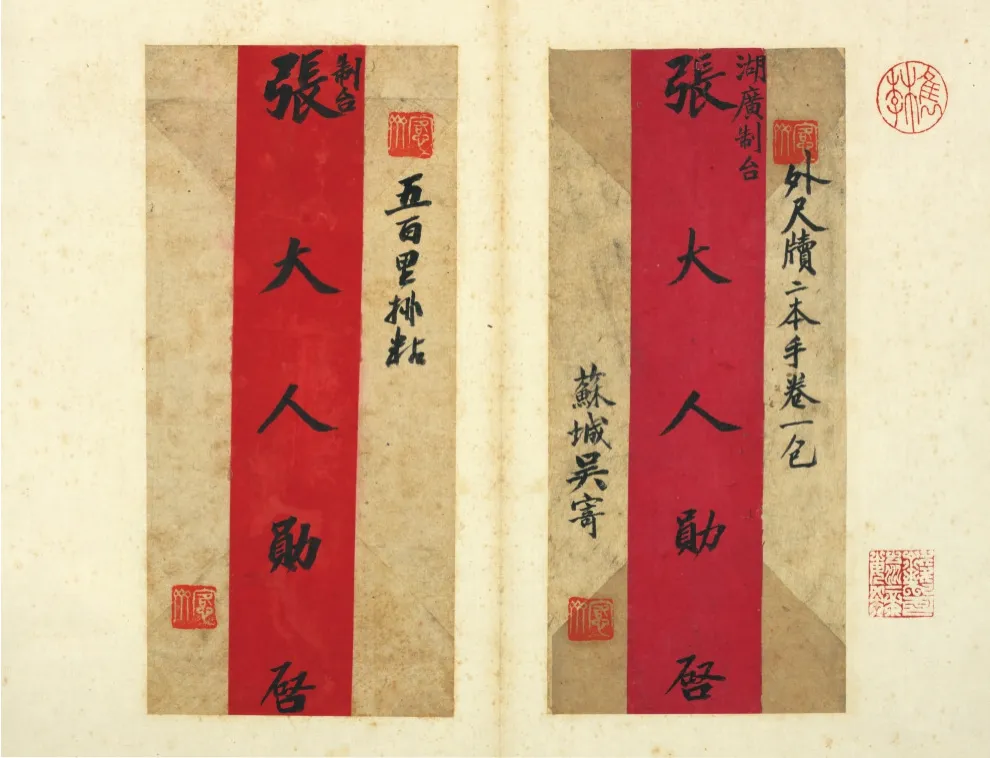

除信札正文外,尚有两个信封,与三通信札合装为一册。两个信封合裱为两开,左侧信封题字曰:“外尺牍二本手卷一包。湖广制台张大人勋启,苏城吴寄”,右上侧和左下侧各钤一方白文方印“愙斋”;右侧信封题字曰:“五百里排粘,制台张大人勋启”,钤印与左侧信封同(图一)。裱边右侧钤鉴藏印两方,一为朱文圆印“槜李”,一为白文方印“钱毓梓印”。“槜李”为地名,在今浙江嘉兴,而“钱毓梓印”的钱毓梓生平事迹不详,但由“槜李”印可知其应为浙江嘉兴人。推测钱毓梓为三通信札入藏广东省博物馆之前的私人鉴藏者。

图一 吴大澂致张之洞信札信封(广东省博物馆藏)

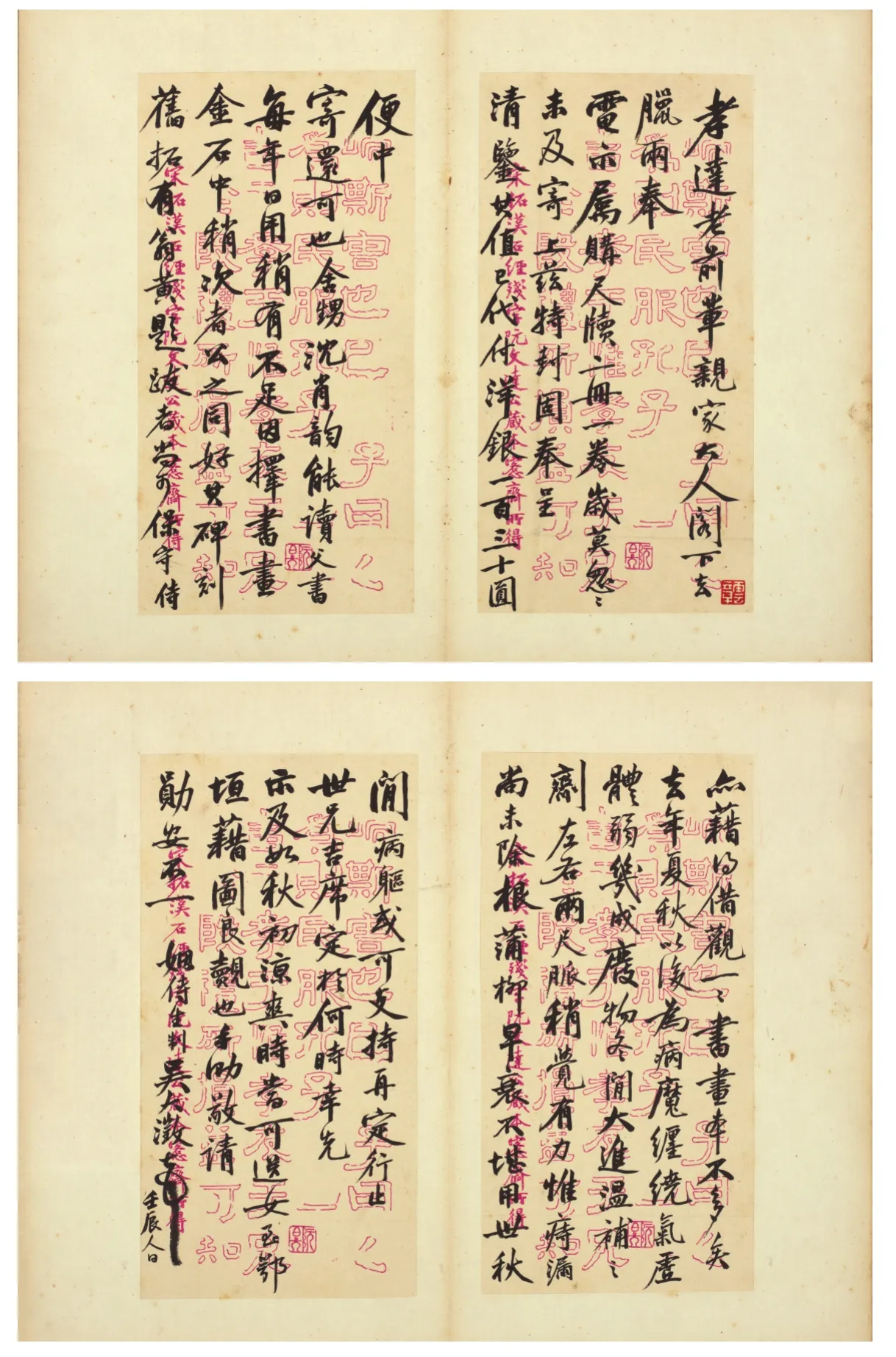

第一通信札凡两开四页。信笺为作者自制印花笺,高24.5厘米,宽12.5厘米,笺面有绛红拓文,并题识曰:“宋拓汉石经残字,阮文达公藏本,愙斋所得”,拓文间钤有朱文方印“阮伯元”(图二)。“阮文达公”和“阮伯元”是指金石学家阮元(1764—1849)。很显然,这是吴大澂以阮元旧藏的宋拓汉石经残字本印制的花笺。信札书文曰:

图二 吴大澂致张之洞信札之一(广东省博物馆藏)

孝达老前辈亲家大人阁下:

去腊两奉电示,属购尺牍二册一卷,岁莫忽忽未及寄上,兹特封固,奉呈清鉴。其值已代付洋银一百三十圆,便中寄还可也。舍甥沈肖韵能读父书,每年日用稍有不足,因择书画、金石中稍次者,公之同好。其碑刻、旧拓有翁、黄题跋者尚可保守,侍亦藉得借观一一,书画本不多矣。去年夏秋以后为病魔缠绕,气虚体弱,几成废物。冬闲大进温补之剂,左右两尺脉稍觉有力,惟痔漏尚未除根。蒲柳早衰,不堪用世。秋闲病躯或可支持,再定行止。世兄吉席定于何时?幸先示及。如秋初凉爽时,当可送女至鄂垣,藉图良觌也。手助敬请

勋安不一。

姻侍生制吴大澂草,壬辰人日

信札无作者钤印,但在第一页右下角有一方白文方印“云章”,当为鉴藏印。

“壬辰”为清光绪十八年(1892),这一年吴大澂58岁,正出任湖南巡抚,张之洞56岁,在湖广总督任上。吴大澂任湖南巡抚期间,设立课吏馆、求贤馆、蚕桑局、报节堂、百善堂等一系列廉政惠民机构,一时间“百废俱兴,楚人大悦”。信中谈及“去腊两奉电示”,查《张之洞年谱长编》及《张文襄公全集》,均无张之洞致吴大澂的相关电文,可见两书所刊张氏电文当有不少阙如。信中谈到的“其值已代付洋银一百三十圆”的“洋银”,为当时较为流行的西班牙元,按当时100两银元约合138元洋银的比值,这批尺牍约合银元94两。

沈肖韵即沈毓庆(1868—1902),字肖韵,别字寿经,川沙县人(今属上海)。其父沈树镛(1832—1872)为 金 石 学家,富藏典籍、书画、碑帖,“收藏书画碑版甲于都下”,著有《汉石经室丛刻目录》和《汉石经室跋尾》,与吴大澂既是至交,又系其妹夫,关系密切。沈毓庆为吴大澂外甥,其胞妹嫁与吴大澂侄吴本善,即书画鉴藏家吴湖帆(1894—1968)生母。沈毓庆“肆力于经史诸子,及小学家言,作篆书深得舅氏吴愙斋大澂笔意”,且从吴大澂习经小学,著有《尔雅释亲注》,又致力于实业,创办了中国最早的毛巾厂,为近代中国民族工业发展的先驱。沈毓庆继承了其父的收藏,但吴大澂在信中也谈及沈毓庆因每年日用不足,开始选择其所藏书画、金石中稍次者售出,所藏碑刻、旧拓中有翁方纲(1733—1818) 和 黄 易(1744—1802)题 跋 者 留存,吴大澂亦乘此机会观摩其藏品。可见,鉴藏名家沈树镛的旧藏在其谢世19年后已经开始陆续散出,这一年沈毓庆25岁。有记载说沈树镛“身后遗物并藏清卿太史(吴大澂)”,然据此信,可知实际情况并非尽然。

信中谈及“去年夏秋以后为病魔缠绕”,据吴大澂《愙斋自订年谱》记载,“去年”即光绪十七年(1891),十月,吴大澂“痔疾大发”,而第二年,即光绪十八年(1892)年初,“痔漏尚未除根”。光绪十三年(1887)左右,吴大澂在写给大学士祁寯藻(1793—1866)之子祁世长(1823—1890)的信札(山东大学图书馆藏)中说:“杜门习静,屏绝一切,惟日与金石书画为缘。终日伏案,如小学生,亦无著作可传。久坐不甚运动,脾弱气虚,渐增衰态”,可见年过不惑的吴大澂因终日伏案,缺少运动,身体已“渐增衰态”,因而在写给张之洞的信中谈到“为病魔缠绕”,也就不足为奇了。

信中所言“世兄吉席定于何时?幸先示及。如秋初凉爽时,当可送女至鄂垣,藉图良觌也”。据《张之洞年谱长编》所载,光绪二十年(1894)十月十二日,张之洞次子张仁颋(苏卿)娶吴大澂五女,在武昌八旗会馆成礼,故信中的“世兄”当指张之洞之子。写此信之时,两家应已定下秦晋之盟,故吴大澂称张之洞为“亲家大人阁下”,而自称“姻侍生”。两年后张仁颋与吴大澂五女正式完婚时,吴大澂《送五女归武昌》诗云:“半载夫妻了一生,还家姊妹倍多情。终朝相对无言语,梦里时闻饮泣声。病中骨肉最情长,送汝归帆到武昌。孝事翁姑犹父母,婉容愉色勿悲伤”,诗中的“武昌”可与信中的“鄂垣”相对应。

吴大澂虽然比张之洞年长两岁,但却比其晚五年中进士,故称张之洞为“老前辈”“大人”,而自称“侍生”“侍”等。

信末附纸一开半(三页),也为印花笺,紫红拓文,吴大澂题楷书“秦宫遗瓦”,所拓瓦当直径13.8厘米。吴氏录自作七言古诗一首:

沅州道中作

造物生财有数存,古今时局变晨昏。

山川未泄金银气,煤铁都关衣食源。

欲为闾阎开地宝,莫拘风水惑人言。

从来大利因民利,原揽舆图细讨论。

并有附记:

自沅陵至芷江一带,重山叠嶂,奇石林立。不长草木之处其中必多煤铁,亦无坟墓。居民闲,有煤窿,土人挑至城内,每担百四十斤,窿内只取八十文。光亮而质坚,北地所谓香煤者,此系上等煤。挑至水次,亦不过每斤二文,以此炼铁,必佳。惜湘民无巨本,又少□事之人,自然地宝弃之可惜。如黄生忠浩所开金石□有成效,方可逐渐扩充。大利之兴,当在二十年后。偶得一诗录呈教正。

大澂

钤白文方印“愙斋”。此诗见刊于吴大澂《愙斋诗存·使湘集》中,但诗题为《行四十五里至中伏铺(二十日)》,且并无附记。很显然,信中附记是吴大澂专为张之洞所写,是对湖南沅州风物的详细描述。附记中谈及湘西沅陵至芷江盛产煤炭,且质量上乘。在此信之后的第二年(1893)十二月初十日,张之洞“以汉阳铁厂开炼在即,需煤甚殷,而前委员赴湘分路采买,迄今尚未大批趱程运解来鄂供用,札催该员等赶紧购运,以济急需,毋再片延贻误”,自湖北赴湘购煤,或与吴大澂推荐有关。

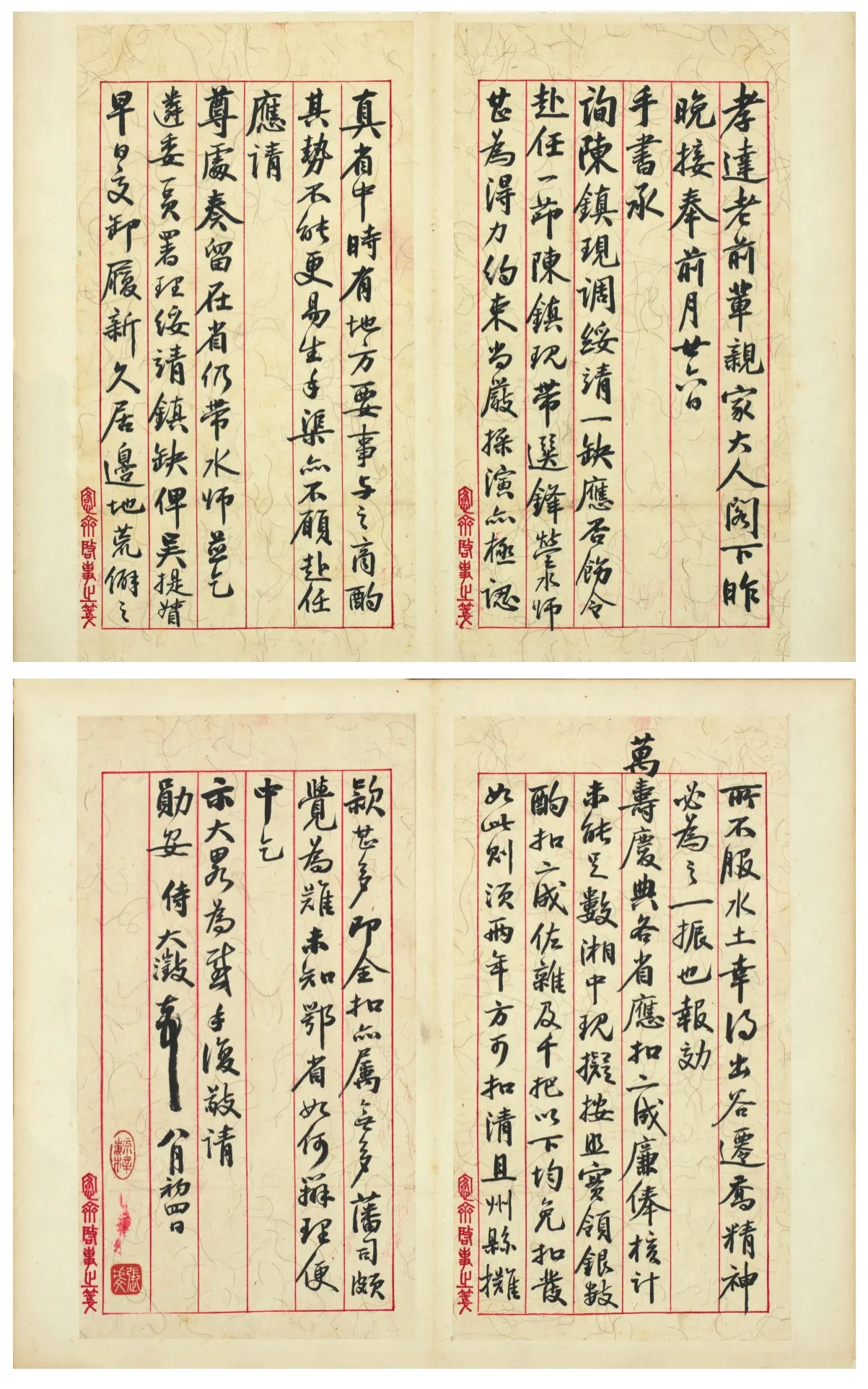

第二通信札凡两开四页。信笺为自制循环笺,朱丝栏,高24.5厘米,宽12.5厘米,六行,左下侧朱笔题写:“愙斋启事之笺”(图三)。书文曰:

图三 吴大澂致张之洞信札之二(广东省博物馆藏)

孝达老前辈亲家大人阁下:

昨晚接奉前月廿六日手书,承询陈镇现调绥靖一缺应否饬令赴任一节。陈镇现带选锋营水师,甚为得力,约束当严,操演亦极认真。省中时有地方要事与之商酌,其势不能更易,生手渠亦不愿赴任。应请尊处奏留在省,仍带水师,并乞遴委一员署理绥靖,镇缺俾吴提督早日交卸履新。久居边地荒僻之所,不服水土,幸得出谷迁乔,精神必为之一振也。报效万寿庆典,各省应扣二成廉俸,核计未能足数,湘中现拟按照实领银数酌扣二成,佐杂及千把以下均免扣丛,如此则须两年方可扣清。且州县摊款甚多,即全扣亦属无多,藩司颇觉为难。未知鄂省如何办理,便中乞示大略为感。手复敬请

勋安!

侍大澂草,八月初四日

此信并无年款,但信中谈及“报效万寿庆典,各省应扣二成廉俸”,是指为筹备光绪二十年(1894)慈禧六十大寿,自1893年秋至1894年春,清廷官员的养廉银皆被扣二成。白谦慎在其《晚清官员收藏活动研究——以吴大澂及其友人为中心》一书中,援引吴大澂于1893年七月初六日致侄子吴本善的信札称:“自七月起,养廉须扣二成,报效庆典也”,即指此事。此信写于“八月初四日”,正与一月前致吴本善的信札前后呼应,且俱提庆典之事,故推测此信的书写年份亦当为1893年。此外,吴大澂于1894年五月廿五日致张之洞的另一通信札(北京故宫博物院藏)中也曾谈及慈禧六十庆典之事,系向张咨询上折祝贺的细节:“贺折想可不用四六,是否用‘天喜’二字,二十后当拜发。”

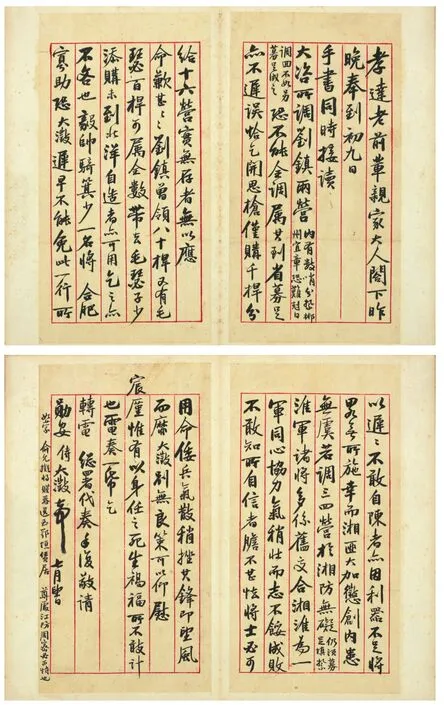

第三通信札凡两开四页。信笺为朱丝栏,高24.5厘米,宽12.5厘米,六行(图四)。书文曰:

图四 吴大澂致张之洞信札之三(广东省博物馆藏)

孝达老前辈亲家大人阁下:

昨晚奉到初九日手书,同时接读大咨所调刘镇两营(内有数省分絷,郴州、宜章难克日调回,不如另募足成之),恐不能全调,属其到省募足,亦不迟误,恰乞开思枪仅购千杆,分给十六营,实无存者,无以应命,歉甚歉甚。刘镇曾领八十杆,又有毛瑟百杆,可属全数带去。毛瑟子少,添购未到,北洋自造者亦可用,乞之亦不吝也。毅帅骑箕少一名将,合肥寡助,恐大澂迟早不能免此一行。所以迟迟不敢自陈者,亦因利器不足,将略无所施。幸而湘匪大加惩创,内患无虞,若调三四营,于湘防无碍(仍须募足填絷)。淮军诸将多系旧交,合湘淮为一军,同心协力,气稍壮而志不馁,成败不敢知,所自信者,胆不甚怯,将士必可用命,倭兵气散,稍挫其锋,即望风而靡。大澂别无良策可以仰慰宸厪,惟有以身任之,死生祸福所不敢计也。电奏一纸乞转电总署代奏。手复敬请勋安!

侍大澂草,七月望日

如蒙俞允,拟将贱眷送至鄂垣赁居,尊处江防周密,必可恃也。

此信为吴大澂出征甲午战事之前与张之洞商议军事及家眷安置事宜。据《张之洞年谱长编》所载,光绪二十年(1894)七月初八日,张之洞饬水陆防营认真操练,谓“倭人启衅,奉旨筹备江防。现值江防吃紧,亟应饬照营制定数,汰弱补强,募足人数,认真操练,俾各悉成劲旅,以备调遣”,与信中所言调兵遣将,募足编制相吻合,故可知此信书于1894年七月望日。信中“电奏一纸乞转电总署代奏”,据顾廷龙(1904—1998)编《吴愙斋年谱》记载,1894年“七月十五日,电请统率湘军赴韩督战(据《电稿》)”,则与此信相印证,进一步证实了此信的时间。吴大澂于七月十五日发出电奏后,十九日即得到回旨:“吴大澂电奏已悉。该抚自请带兵助战,奋勇可嘉,着照所请。即行带勇北上。惟湖南现在是否全境安谧?署藩司王廉护理抚篆,究竟能否胜任?湘中将弁须慎选实在得力之员,三四营如嫌单薄,不妨酌添数营,均着熟筹电奏。此时海道碍难运兵,应由陆路行走为安。钦此”,其中所担忧的“惟湖南现在是否全境安谧”,在此信中已有说明:“幸而湘匪大加惩创,内患无虞”,故吴大澂才有电奏北上助战之请。

信中“毅帅”当为刘锦棠(1844—1894)。刘锦棠字毅斋,湖南湘乡人,为首任新疆巡抚,吴大澂曾于光绪元年(1875)和二年(1876)与其有信札(南京博物院藏)往来。《吴大澂日记》亦载有光绪八年(1882)八月初九日的《致刘毅斋书》和九年(1883)四月的《致刘毅斋京卿书》。“合肥”则指李鸿章(1823—1901),因系安徽合肥人,故称“李合肥”。信中谈到“恐大澂迟早不能免此一行”,据《愙斋自订年谱》记载,因为中日战事,吴大澂六月在湖南巡抚任内“疏请视师,朝旨允准。遂卸抚篆,单骑北行”,八月抵达天津,时李鸿章督直隶,“力阻其行”,这与信中所言“合肥寡助”相合。

吴大澂后因为甲午战事失利,于次年革职回里,从此结束其政治生涯。吴大澂罢归苏州途中,路经南京与张之洞相见时,出示所藏王翚(1632—1717)的《石湖图卷》,张之洞有诗纪其事:“飞霰凝寒黯石头,故人东下放扁舟。眼花睡少曾何补,浩荡江湖送魏牟”,诗中既表达了对同僚的宽慰,亦有惺惺相惜之意。

二、信札所示吴、张交游及其他

吴大澂致张之洞的三通信札均为行楷书,前两通重于行,后一通重于楷。书法遒劲,字体修长流丽,独树一帜,可看出吴氏书法受其精湛深厚的学养所滋润,醇厚而隽永。

纵观吴大澂与张之洞的往还书信,显示出不等量的现象。张之洞本人平时较少写信,吴大澂在致陈介祺(1813—1884)信中便提及张之洞写信之事:“孝达入蜀,懒于作札,偶有肊见,无可质证。”而吴大澂在书信方面则笔耕不辍,顾廷龙在跋吴大澂信札时说:“及读其家书,并致汪鸣銮手札,所获稍多,事无公私巨细,往往详悉。”顾廷龙所编《吴愙斋年谱》中,书信是一个重要的信息来源,相比而言,吴剑杰编著的《张之洞年谱长编》,取材于书信的资料远逊于《吴愙斋年谱》。正如文史学者谢国桢在跋吴大澂致陈介祺尺牍时,谓其“谋国之方,论世之语”具见书中,所以“读愙斋之书者,未可以金石学家概之也”。就《吴大澂日记》可看出,吴氏几乎每隔几天便有致函或复函,甚至在最频繁之时出现一日发出数函的现象,如光绪八年(1882)五月廿八日的日记所载:“奉到批回折一件,初七日所发。上母亲禀函。复大兄书,复顺之年伯书,复念劬书,复春亭叔书,复运斋书,复振之书,复双如山、刘俊卿书。寄京信、家信”,在一天之内便写了9封信,而且类似情况在吴大澂的人生历程中可以说并不鲜见。故而,现在所见到的吴大澂信札往往较多。

现存的张之洞致吴大澂信札,仅有书于光绪九年(1883)十二月十三日的信札一通凡八页,而吴大澂致张之洞的信札,则分别有作于光绪十八年(1892)十月初八日,二十年(1894)三月初八日、五月廿五日和二十一年(1895)九月十二日的四通(均藏北京故宫博物院)及本文所论三通。此外,《吴大澂日记》中还有光绪六年(1880)十月十七日、十一月二十二日和七年(1881)二月初五日的“致张孝达书”的记录。

除信札之外,在相关文献中也记录了两人交游的轨迹。至少在同治八年(1869),吴大澂与张之洞便已有交集,《吴大澂日记》中记录这一年两人的交集最为密切:十月初一日,“至香严廉访处,䍩闲丈、退楼丈、贾云樵观察先后来,晤谭良久”;初四日,“向香严廉访乞得《苏子美集》一部”;初五日,“作香严廉访寿序一篇,午刻脱稿”;初八日,“写香严寿屏三幅半”;初九日,“写香严寿屏两幅,写对一副”。“香严”即张之洞的别号。这一时期两人均在北京,时年吴大澂35岁,张之洞33岁。此外,在同治十一年(1872)六月十九日,吴大澂与张之洞、王懿荣(1845—1900)、朱肯甫、谢麐伯等在北京什刹海泛舟观荷,并各纪以诗。这种最初在京城的交往多体现在雅集及诗文唱和中,但在李慈铭(1830—1894)的《越缦堂日记》中却为我们揭开了文人雅集之外的内容。《近世人物志》引李慈铭在光绪九年(1883)十一月廿六日的日记中写道:“吴大澂者,吴人,清客材也,向为潘尚书效奔走,浮躁嗜进,遂附张之洞,又呈身于合肥,骤得以三品卿,督办宁古塔边事……”,就语气来看,此记录充溢着对吴大澂的不屑,但可从侧面看出吴大澂与张之洞最初的交游确乎是不对等的。吴大澂对先期获得功名且具有一定政治声望的张之洞多有攀附,但随着两人政治地位差距的缩小,且又同好金石碑刻,后又成为儿女亲家,两人之间的交集便逐渐成为士人之间较为平常且平等的友朋关系了。

吴大澂与张之洞“同属清流,平素也甚是廉洁”,在政务之外,又都喜好诗文书画和金石彝鼎的鉴藏。同僚、亲家与同好,构成了吴、张交游的主题词。本文所记三通信札,或可视作两人阶段性交游的缩影。

吴大澂写出第三通信札之后的两年即1896年,时已62岁的吴大澂为张之洞写下了《送张孝达尚书(尚书回任湖广,即和其送别原韵)》诗:“江总归来未白头,秣陵小住系扁舟。感君临别殷勤语,湖海茫茫一子牟。君山相望几回头,木落秋风未泊舟。极目潇湘寒雁远,惭无德化及中牟。秋柳秦淮古渡头,长条不绾送行舟。大江东去君西上,一笛凄凉怨李牟。名园借榻昔埋头,不为探梅刺小舟。一事报君忙未了,手编彝鼎及敦牟。”这时的张之洞再次回到湖广总督任上,而吴大澂已赋闲在家。其诗句的字里行间可以看出两人基于同僚、亲家与同好关系之上的至真情谊,其中“一事报君忙未了,手编彝鼎及敦牟”一句,亦体现出吴大澂对于其人生历程中最重要的推手——张之洞的感激之情。正因如此,我们探讨三通游离于主流史籍之外的吴大澂致张之洞信札,对于深入解读两人关联的意义也就非同寻常。