初中化学实验教学中建模思想与问题解决能力的培养

张礼 宋婷

建模是构建认识问题和解决问题的一种思想模型,是一种科学思维方法的简约化。科学家们在认识问题、解决问题的过程中,通常都要建构思维模型,即通过简化、类比、抽象等手段,把研究对象从模糊的现象中抽象出其本质特征。用建模思想解决化学问题,就是将所认识或待解决化学的问题建构为概念或数学、物理关系。模型思想在化学教学中的应用是很广泛的,一个概念、一条规律、一种反应类型、一个假设体系等都可以成为一个思想模型。运用这种思想模型认识和解决化学问题,对问题所给的材料提炼加工,结合所学的知识,建立模型,随后解决问题,利于培养学生的观察能力,对信息的理解,加工和归纳的能力及对科学家的思想和方法的领悟力。

初中化学实验教学中,有诸多比较抽象的化学问题让学生费解,比如如何设计实验证明二氧化碳与氢氧化钠发生了反应,如何检验氢氧化钠是否变质及变质的程度。对此类问题,如果学生没有清晰的严谨的思维过程,可能会分析不够准确或者考虑不全面。下面,我找出初中化学实验教学中几个常见的化学问题,并谈一谈如何通过建模思想来培养学生解决化学问题的能力。

1.初中化学实验教学中常见的化学问题与思想模型举例。

2.建模思想的培养方式应从学生认知出发,逐步展开。

以盐酸和氢氧化钠是否反应为例,教师首先要引导学生回顾化学变化的本质是有新物质生产,并介绍盐酸和氢氧化钠的酸碱性不同,以及氯化钠溶液呈中性。接下来再引导学生交流讨论分析出化学反应前后哪些方面发生了明显变化,从而设计可行有效的实验方案解决问题。学生可提出的实验方案有以下几种:实验前加酸碱指示剂再观察实验前后颜色变化,测实验前后溶液的pH值变化。当学生通过实验探究得出结论后,教师可以写出盐酸和氢氧化钠反应的化学方程式,借助反应的微观动画理解中和反应的微观本质,顺势从微观粒子变化的角度引导学生归纳出这一问题解决的思维方法(思想模型)。

3.建模思想的培养方式应由浅入深,逐步突破。

对于两种物质反应后溶质成分的情况有哪几种情况,提出这个问题让学生进行猜想,对于学生来说刚开始可能一头雾水,不知从何入手。那么教师组织教学的思路就尤为重要,我们可以设置几个由浅入深的问题来达成教学目标,激发学生思维。以盐酸和氢氧化钠反应后溶质成分的情况分析为例,教师首先要引导学生写出盐酸与氢氧化钠反应的化学方程式,再由浅入深的提出几个问题:盐酸和氢氧化钠是否一定恰好完全反应?两者混合反应后有几种情况?这几种情况对应的反应后所得溶液中的溶质分别是什么?

我们可以按照下列步骤建立基本的思维模型:

第一步,写出化学方程式:

一般可表示为A+B→ C+D(一般D 为沉淀、气体或水,分析溶质时无需考虑D的存在)。

第二步,进行合理猜想:

【注意】因为反应物之间会发生反应而不能共存,所以不可能出现A和B 同时存在的情况。

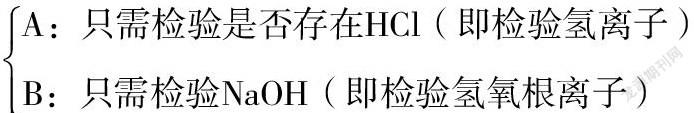

第三步,设计实验方案:

首先确定所要检验的物质。

①生成物C和D是一定存在的,无需检验。溶液中的溶质中肯定含有NaCl,从微观角度分析可知无需检验钠离子和氯离子。

②反应物的检验

【注意】生成物如果对反应物的检验造成干扰,则需先除去生成物,再进行检验。

然后确定检验离子的方法:

氢离子的检验方法:紫色石蕊、活泼金属、碳酸盐、氧化铁、测pH等。氢氧根离子的检验方法:无色酚酞、硫酸铜、测pH等。

第四步,进行实验并得出结论:

取少量样品加入适量试剂,观察现象,得出实验结论。

建模是一種科学的思维方法,是一种认识工具。化学学习中的问题很多都是由简单到复杂,由单一到综合,通过建立典型的思维模型可以将复杂问题模型化并系统化解决。这些技能和方法不仅体现在化学实验教学方面,其它方面也可以运用建模思想解决问题,这里不一一阐述,我们在教学中可以多加研究和总结。