行业协会知识产权治理与集群企业集体维权行动

——创新合法性的中介效应探索

郑小勇

(浙江师范大学 经济与管理学院,浙江 金华 321014)

0 引言

加强知识产权保护能够提高企业创新动力[1]。知识产权保护的重要性在2019年的中国政府工作报告中已得到充分体现。长期以来,我国的知识产权保护制度采取的是司法救济和行政执法相结合的双轨制保护方式[2-3],其所取得的显著成效有目共睹。然而,这种传统的正式制度安排不可避免地会存在一些天然的局限性,比如它往往普适性较强而针对性偏弱,或由于申请保护周期长而缺乏时效性,或由于监督成本高而存在发现难等问题。这使得正式制度安排对某些特定条件下的知识产权保护效果显得力不从心。

特别是在产业集群情境下,由于社会、地理、制度、组织和认知等存在着多维邻近性[4-5],集群内知识溢出程度很高,产品模仿速度很快,这严重打击了知识溢出方的创新积极性[6]。传统的专利保护或版权保护模式由于标准高、周期长、发现难和诉讼烦等方面的原因,很多时候难以对知识产权起到实质性保护作用,这导致集群内侵权行为频发,严重伤害了集群企业的创新积极性和创新活力[7]。于是,在一些产业集群里,集群企业尝试借助行业协会的平台开展了一些因地制宜和因业而异的知识产权集体性保护行动(实践中也被为集体维权行动)。譬如绍兴纺织集群针对版式设计知识产权的集体维权行动,永康电动休闲车集群针对中间产品和最终产品外观设计和实用新型专利知识产权的集体维权行动等。这些集体维权行动对集群内的知识产权保护起到了卓有成效的辅助性作用。

从本质上讲,集群企业集体维权行动属于行业协会主导下的产业集群知识产权自治行为,是一种民间治理机制。它对正式制度安排实实在在地起到了不容小觑的辅助性作用。那么,行业协会对集群企业集体维权行动究竟有什么样的影响?为什么能有这样的影响?

回顾文献,发现行业协会与集体行动的相关主题在过去的十几年时间以来早已为学者们所关注。已有不少文献探讨过行业协会与集体行动的关系及其作用机制问题。比如,行业协会对集群企业集体反倾销应诉行动的作用机制[8-9];行业协会对集群企业外生性集体行动的作用机制[10];行业协会对企业支持市场发展集体行动的影响[11]等。通过文献回顾,使本文有了两个基本认识。第一,集群企业集体行动的有效形成与发展很大程度上受地方性行业协会的影响[12]。并且,行业协会对不同类型集体行动所产生的具体影响及影响机制是有差异的。第二,行业协会对集体维权行动的影响及影响机制缺乏探讨。集体维权行动是为保护知识产权而开展的一种特定类型的集体行动。在现有文献中,尚未对这种集体维权行动做过深入探讨,尚没有对行业协会与集群企业集体维权行动的关系做出过清晰地刻画,也未对其中的作用机理开展过系统性探讨和经验性研究。也就是说,行业协会何以能影响集体维权行动?它又是如何影响集体维权行动的?这些问题尚未在现有文献中得到回答。

有鉴于此,本文拟在以往研究基础上,提出行业协会知识产权治理的概念,从剖析其内涵与外延入手,探讨行业协会知识产权治理对集群企业集体维权行动的具体影响,以此来尝试回答行业协会何以影响集体维权行动的问题。然后,再进一步从创新合法性的角度探索行业协会知识产权治理对集体维权行动的作用机理,以此来尝试回答行业协会治理为什么或如何能够影响集体维权行动的问题。总之,本文以期揭示出行业协会知识产权治理与集群企业集体维权行动之间的关联关系及其内在关联机理。

1 理论基础与研究假设

1.1 行业协会知识产权治理的内涵与外延

行业协会知识产权治理的界定需从“治理”概念入手。虽然,“治理”这个概念已广泛应用于政治学、经济学、社会学和管理学等诸多学科领域的学术研究。但对治理的界定却有很多不同的观点,甚至还存在着一些滥用现象[13]。实际上,治理概念最初是指定义和处理社会问题的决策制定过程[14-15]。后来在广泛应用过程中,有了各种不同的定义。其中,世界银行的界定相对来说具有广泛的影响力[16]。世界银行把治理定义为管理社会经济资源时行使权力的方式。治理可以简单地理解为一种管理性行为,行为的主体可以是个人、公共机构或私营组织,行为的客体是社会经济资源。基于以上认知,行业协会知识产权治理的概念可解构如下:管理性行为的主体特定化为行业协会,在本文中特指地方性行业协会;管理性行为的客体特定化为知识产权,在本文中特指产业集群内的企业知识产权;行为方式则包括行使权力开展活动的各种方式方法。综上,本文把行业协会知识产权治理界定为地方性行业协会管理产业集群内企业知识产权时所采取的各种方式方法。

从治理范畴上讲,行业协会知识产权治理属于行业协会外部治理的范畴。行业协会的治理范畴包括了内部治理和外部治理两部分[17]。其中,内部治理主要是指行业协会内部组织架构及制衡关系[18],主要包括内部治理结构、民主选举和民主管理制度以及工作制度等[19]。外部治理则是协会作为行业组织在参与行业治理方面所应履行的基本职能[20]。一类极简且包容性较强的观点认为协会基本职能主要就包括服务和协调等两项职能[21-22],而另一类则是相对具体化的细分观点,其中包括了四职能说(服务、自律、代表和协调)、六职能说(服务、咨询、沟通、监督、自律和协调)和八职能说(自律、发展、协调、互助、服务、调解和制衡)等。尽管观点各异,但他们都紧紧围绕行业协会究竟应该发挥哪些作用这个核心问题而展开。而行业协会知识产权治理实质上就是指协会在集群内知识产权保护方面所能发挥的作用。因此,从这个角度上讲,它属于行业协会外部治理的范畴。

康晓光关于行业协会外部治理的“软硬功能论”[23]、陈宪和徐中振的“八职能论”[24]、汪洋的“三大定位”[25]、余晖和贾西津等的“两大功能”[21-22]和张良等的“四项职能”[26]等系列研究建构起了行业协会外部治理的基本框架。这些论说为本文探索行业协会知识产权治理的外延奠定了坚实的基础。因为行业协会知识产权治理属于行业协会外部治理在知识产权保护方面的延伸和应用,所以在现有框架下进行探讨具有合理性。在具体操作上,本文效仿罗顺均、李田和刘富先的思路和方法[27],采纳了半开放性编码的思想,以贾西津、张良等、陈宪和徐中振等学者已提出的行业协会外部治理职能为核心范畴,对典型案例进行逐步挖掘。在案例挖掘过程中时刻保持对“涌现”信息的高度警惕与关注,直到没有新的信息涌现,达到理论饱和状态为止。为此,研究人员自2016年8月开始,前后陆续访谈调研了永康休闲运动车协会、黄岩电动车塑件协会、温州剃须刀协会和桐庐制笔协会等。直到2019年6月通过对温州烟具协会的访谈,确认已无新的证据涌现为止,本研究认为对于行业协会知识产权治理外延的探索已经达到了饱和状态。结果发现,从行业协会外部治理的视角来看,行业协会对产业集群内知识产权的治理活动主要体现为以下三项职能。第一,体现为服务职能的服务性治理。行业协会主要是为集群企业提供知识产权保护技术、方法和信息等方面的培训与指导服务,旨在提高集群企业的知识产权保护意识,丰富知识产权保护手段,引导并指导集群企业专利申报。在实践案例中,本文主要观测到了两类具有共性的服务性治理活动:首先是专利法律法规及其他专利知识等方面的交流与培训服务,如专利战略研讨、专利实务和专利相关法律培训等;其次是专利申报方面的咨询与指导服务,如专利检索服务和专利申报指导等。第二,体现为协调职能的协调性治理。行业协会主要是协调企业与政府、企业与科研机构及集群企业相互之间的创新利益诉求。在实践案例中,本文也观测到了两类具有共性的协调性治理活动:首先是协助政府部门开展知识产权执法,如了解知识产权纠纷情况,对侵权行为做出快速裁决和处罚等;其次是调解企业间知识产权纠纷,如以维权委员会和调解委员会等非司法途径对知识产权纠纷进行调解。第三,体现为自律职能的自律性治理。行业协会主要是制订集群内企业技术创新、产品创新、人才流动和新产品维权等方面的规则、要求和标准,实行集群内企业的自我规范和自我约束。在实践案例中,已观测到具有代表性的自律性治理活动包括:维权公约及其实施细则的制订、依据公约和细则公平公正地开展维权行动、组织行业联盟标准的研讨或制订、组织企业参与行业标准的制订等。事实上,陶金国的理论性文章也曾提出过行业协会的基本职能主要表现为服务、自律和沟通协调等[28]。从这一点上讲,上述研究结果与陶金国的理论观点不谋而合。各协会知识产权治理活动的具体内容详见本文整理的表1所示。

表1 行业协会知识产权治理活动的经典案例Table 1 Classical cases of industry associations′governance of IPR

1.2 集群企业集体维权行动的内涵与外延

集体维权行动属于一种特定类型的集体行动,因此对它的理解要从集体行动的概念说起。集体行动一般被定义为群体成员在共同目标驱使下所发起并参与的联合行动[29-30]。借助这个一般性定义,集群企业集体维权行动的概念就可从以下两阶段来界定。首先,把“群体成员”特定化为集群企业。因为产业集群被认为是产业相似且地理邻近的企业所构成群体[31-32],那么这个群体中的成员就是集群企业。其次,将“共同目标”特定化为维护知识产权。当然,这并不是指维护集群企业共同拥有的知识产权,而是指集群企业想要维护各自知识产权而形成知识产权保护的共性需求。综合以上两点,集群企业集体维权行动的概念可理解为集群企业为保护知识产权而发起并参与的联合行动,也可称之为知识产权保护集体行动。

从产业集群知识产权保护的实践来看,集体维权行动包含了以下五种具体表现形式。一是同行监督,主要是指企业在生产和销售过程中,主动去留意并观察同行的产品是否存在侵权问题,发现可疑即向被侵权企业或行业协会举报。二是联名举报,主要是指协会成员或联盟企业对侵犯成员企业知识产权的行为进行联合举报,成员之间互相提供支持。三是集体惩罚,主要包括把侵权企业拉入协会黑名单,禁止其参与协会组织的各类展销会和培训会、取消其享有协会内专利的转让优惠等达到惩罚性目的。四是集体抵制,主要是指创新企业通过抱团的方式形成统一战线,联合抵制侵权行为,拒绝与侵权企业任何业务上的往来,也具有一定的惩罚性质。五是集体声讨,主要是利用县内相关媒体和镇区显眼地段的大型显示屏,公开曝光侵权案件,在行业内对侵权企业形成较大的舆论压力。在魏江和李拓宇对台州汽摩配、绍兴纺织、温州烟具和永康休闲车等集群知识产权保护的案例研究中也不同程度地捕捉到了这些集体维权行动的表现形式。

1.3 行业协会知识产权治理与集群企业集体维权行动的关系

从理论上讲,本研究涉及集群治理理论和集体行动理论。追溯集群治理相关文献,可见最早把“治理”概念引入到区域产业研究的是Brusco,该研究基于治理的概念,把产业区的发展区分为自发型和治理型两类[33]。随后,在Gilsing的一份研究报告中正式提出了集群治理的概念[34]。此后涌现出了一些学者分别从不同的角度对集群治理的内涵和外延进行了挖掘[35-36],不断丰富和完善了这个概念,有力地推动了集群治理机制、结构和绩效等多方面的探讨,逐渐形成了集群治理理论体系。其中,行业协会是集群治理结构中至关重要的治理主体之一[35,37],在产业集群的治理中扮演着越来越重要的角色[38]。行业协会与集体行动有着千丝万缕的联系。集体行动理论认为一项集体行动的形成过程中有很多的困境,比如组织成本和搭便车行为等[39]。因此,有关集体行动治理的文献主要是围绕如何解决集体行动困境以形成合法且有效的集体行动使个体的利益诉求得以表达和实现而展开[40]。有研究显示,行业协会有多重集体行动逻辑。比如,行业协会本身是由一群类似个体作为成员组成,个体相似性使其往往具有共性利益,而行业协会能够体现并代表这些共性利益[41],从而有利于促成个体间合作,形成集体行动。此外,行业协会强调共同的价值规范[42]与成员之间的关系的协调[43],推行双重服务结构抑制搭便车行为[44],降低组织成本[8],发挥声誉机制[8,45]等。这些研究表明行业协会与集体行动有着非常紧密的联系,这为本文探索行业协会知识产权治理与集群企业集体维权行动的关系奠定了理论基础。

从实践上讲,已有很多实践活动为本文的主效应关系提供了经验性证据。比如,在当年永康运动车集群企业间抄袭成风,侵权不断的严峻形势下,运动休闲车协会勇于担当,通过多项治理组合,积极推动集群企业集体参与并共同开展知识产权保护行动,最终取得了显著成效。再如黄岩电动车塑件协会,也是在知识产权纠纷不断的情形下,多管齐下,开展多元化治理,在地方上形成了行业内企业广泛参与的集体性维权行动,从而对集群内知识产权保护起到了良好效果。因此,行业协会知识产权治理对集群企业集体维权行动的积极作用也具有一定的实践基础。以下本文将进一步从组织基础与协调机制等两方面深入分析行业协会治理对集群企业集体维权行动的具体影响。

第一,行业协会治理可为集群企业开展知识产权集体维权行动提供组织基础。根据理性选择学派的观点,集体行动最终能否实现与组织者的组织水平显然有莫大的关系[46],而行业协会在集群企业集体性行为方面具有天然的组织优势[28]。一方面,行业协会可以成立知识产权认定委员会,召集行业内的专家学者对企业申报的知识产权做出快速认定,这对于容易被他人侵权的外观设计和版权等类型的知识产权保护来说尤其重要。在这种情形下,集群企业一旦有了创新产品,可以在第一时间拿到行业协会来进行比对。这样一来可以避免创新产品侵犯他人知识产权,二来能够尽早为自己的创新产品申请保护。行业协会组织专家进行认定之后,会给创新产品发放“维权证书”,并在协会官方网站上对维权产品进行公示。这为集群企业开展同行监督提供了依据。另一方面,行业协会还是接受同行联名举报、取证和侵权认定的组织保障。从这一点上讲,一个公平公正且具有权威性的行业协会就会显得特别重要。永康的休闲车案例就很能说明问题。在深度访谈中,我们了解到永康休闲车协会曾经就有一个副会长单位遭到侵权举报,后经协会维权委员会认定属实,并承担了相应的后果。协会在整个过程中,没有因为副会长单位而偏私,而是做到公平公正,且处理结果具有权威性,能够服众。这在很大程度上激发了集群企业维权的热情,一些原本不是会员的企业就因为这个而入会并加入到知识产权保护的集体行动中来。

第二,行业协会治理为集群企业开展知识产权保护行动提供协调机制。行业协会自有一套解决集群企业之间纠纷与争端的机制[47],包括协会章程、集体公约[48]、社会规范[49]等来协调成员企业之间的行为。在集群知识产权治理中,主要是指对侵权行为做出客观公正的裁决,并且对实施侵权行为的集群企业做出惩罚,或促使其向受害人进行必要的经济补偿和声誉补偿等。虽然,行业协会本身没有执法权,无法独立实施处罚,但是近年来,随着部分政府职能向行业协会的不断转移,协会已然成为了一种具有仲裁与协调功能的第三方实施机制[50]。协会作为地方政府治理的一种补充性治理机制,在地方政府对知识产权保护日趋重视的形势下,往往能够与执法部门形成联动,这在无形中会有力地增强了协会的协调力,并且有一些地方性协会甚至对非成员企业的侵权行为也同样具有查处的权力[51]。如此一来,行业协会不仅对成员企业间行为具有协调力,而且对成员企业与非成员企业之间的利益关系也能起到协调作用。这就大大地拓宽了行业协会的协调范围,进一步提升了知识产权保护力度,从而能够显著增强集体维权行动参与企业的信心,激发集群企业参与集体维权行动的积极性。鉴于以上两点,本文假设1。

假设1行业协会知识产权治理效能越高,集群企业参与集体维权行动的积极性越高。

1.4 创新合法性对行业协会治理与集体维权行动关系的中介效应

1.4.1 创新合法性的概念与维度

创新合法性被认为是利益相关者对企业创新行动认可和接受程度,强调相关群体对创新的可接受性、可取性或适当性的判断[52]。本文通过梳理以“创新合法性”为核心概念的系统性研究文献,对创新合法性的概念和维度有以下两点认识。首先,创新合法性并不是一个全新的概念,而只是组织合法性概念在创新领域的延伸。学者们对创新合法性的界定大多是在Scott或Suchman定义组织合法性的基础上做出的。通过比较概念界定的描述,本文发现创新合法性概念与组织合法性概念的关键内核是基本一致的,即都强调行为在社会建构的规范、价值、信仰和定义系统中是令人满意的或合适的[30]。不同的是,在组织合法性概念中,“行为”是泛指的组织行为,而在创新合法性概念中,“行为”被特定化为组织的创新行为。所以,创新合法性并非全新概念,而是组织合法性概念在创新领域的应用和延伸,它的意义在于使合法性概念更加情境化和具体化。其次,创新合法性的维度划分也基本上沿袭了组织合法性的维度。谢蕊和蒋艳芬和白贵玉等多数学者都是基于Scott的研究,把创新合法性划分成创新规制合法性、创新规范合法性和创新认知合法性等三个维度[53-54]。李靖华和黄继生则基于Suchman的研究,将其分成创新的实用合法性、道德合法性和认知合法性等三个维度[55]。而王炳成和张士强的概念界定虽然也是根据Suchman来定义的,但在维度上却分别选择了Suchman和Scott的部分维度进行了综合[56]。为使研究体现出较好的继承性,本文拟遵循多数学者的做法,基于Scott的研究,将创新合法性定义为企业的创新行为在社会建构的规范、价值、信仰和定义系统中是令人满意的。并相应地将其划分成创新规制合法性、创新规范合法性和创新认知合法性等三个维度进行中介效应分析。

1.4.2 创新规制合法性的中介效应分析

基于谢蕊和蒋艳芬对于规制合法性的定义,创新规制合法性可理解为企业创新行为遵从国家和地方法律法规的程度[53]。一个企业越严格地遵从创新相关(主要就是知识产权方面)的法律法规就意味着拥有越高的创新规制合法性。这里所谓的“遵从”包含了两个层面的意思,一个层面是要求企业遵照相关法律法规的程序和措施来申请并保护自己的创新成果和知识产权,另一个层面是要求企业不得违法违规去侵犯他人的创新成果和知识产权。基于这两层意思,行业协会知识产权治理、集群企业创新规制合法性与集体维权行动等三者的关系具体阐述如下。

(1)行业协会知识产权治理与集群企业创新规制合法性

规制合法性的获得最主要就是遵从策略,即遵守相关法律法规[53]。这就涉及两方面的问题,一是要知情,即认知相关规定,提高认知水平;二是要遵行,即提高重视程度,遵守相关规定。行业协会的知识产权治理对集群企业的创新规制合法性有以下两方面的影响。首先,行业协会的服务性治理能够提高集群企业的知识产权意识。知识产权相关政策法规主要包括专利法、商标法和版权著作权法等。一方面,行业协会的服务性治理通过组织专利知识研讨会、专利知识培训班、知识产权培训班等多种形式的培训服务,能够使集群企业知法懂法,认知知识产权的重要性,提高知识产权保护意识。另一方面,服务性治理还包括聘请专利事务所为集群企业提供指导服务,切实帮助企业依法依规做好自有知识产权的保护工作。其次,行业协会的协调性治理能够对集群企业遵从知识产权法律法规产生震慑。虽然行业协会自身没有执法权力,但行业协会能够协同工商、科技、公安和税务等多个政府职能门对集群内的知识产权纠纷进行联合整治。这对于集群企业违规侵害他人知识产权会产生较强的震慑作用,从而促使其在合规合法的前提下开展创新活动。由以上两点可知行业协会知识产权治理能够促进集群企业的创新规制合法性(命题1)。

(2)集群企业创新规制合法性与知识产权集体维权行动

具有创新规制合法性的企业一方面会比较自觉地不去侵犯他人的知识产权,另一方面也非常希望通过法律法规来保护自己的知识产权不受他人侵犯。因此,具有创新规制合法性的企业完全有动力去申请专利、版权和著作权等,从而使自有知识产权得到法律保护。然而,由于监督和执法的环境与条件等各方面原因的限制,一些不法企业的侵权行为往往难以及时地被发现,或难以举证而无法使其受到应有的惩处。根据相对剥夺理论,可知在这种情况下,具备创新规制合法性的群体会感觉处于一种弱势和不利的局面,从而产生相对剥夺感[57]。这种相对剥夺感会催生寻求平衡的群体性行动[58]。而同行监督对此可以起到有效地弥补作用。作为内业的同行企业,不仅数量众多,而且对产品最为熟悉。更为重要的是他们每时每刻都处于市场最前线,对相关产品和技术的信息掌握相对来说是最及时最可靠的。这为及时发现和举报侵权行为创造了非常有利的条件,能够大幅增强监督的效率和有效性,从而促进创新产品保护。这是那些具有创新规制合法性的企业所乐意看到的。因此,具有创新规制合法性的集群企业相对来说更加愿意参与知识产权的集体维权行动(命题2)。结合命题1和命题2,本文提出假设2。

假设2创新规制合法性对协会知识产权治理与集群企业集体维权行动的关系具有中介作用。

1.4.3 创新规范合法性的中介效应分析

创新规范合法性被看作是企业创新行为与社会传统、文化、价值观或规范相吻合的程度[54]。也有学者把创新规范合法性称为创新道德合法性,他们认为两者只是在称谓上有所不同,在内涵上并无本质性区别[59],而这个共同的本质性特征就是强调社会价值观或道德价值观对企业创新的影响[12,53]。以下将基于此来探讨协会知识产权治理、集群企业创新规范合法性与集体维权行动的关系。

(1)行业协会知识产权治理与集群企业创新规范合法性

行业协会的自律性治理策略对集群企业的创新规范合法性会产生积极影响。一般来说,可从组织的最终产品、生产技术和工艺流程、组织结构等三个方面与社会价值观的吻合程度来判断一个组织的规范合法性[60]。具体到创新规范合法性,就是要求企业的创新产品外观和性能、创新产品采用的技术和工艺、创新活动的组织等符合公众所认可的社会价值观。行业协会对知识产权的自律性治理从两方面来提升集群企业的创新规范合法性。一方面,集群企业在行业协会的引导下,通过起草和实施联盟标准,对产品、技术、工艺和流程等形成相对统一的基本要求和基本标准。并将这种联盟标准直接内化为企业的产品生产和技术创新基本规范,从而起到规范行业发展的目的。这在缺乏国家标准和行业标准的情形下尤其显得重要。比如,永康电动平衡车集群以前就因为没有标准,集群企业无序发展,产品参差不齐,专利纠纷不断。最终导致产品外销被拒,大量企业生产停滞。之后,永康休闲电动车行业协会出台了国内首个电动平衡车联盟标准,逐渐改变了市场对永康电动平衡车产品无序和失范的认知,慢慢扭转了恶劣局势。因此,可以说是行业协会治理赋予了集群企业的创新规范合法性。另一方面,行业协会还致力于推动联盟标准升格为真正的行业标准和国家标准。案例追踪显示,除了上述永康电动平衡车集群之外,黄岩电动车塑件行业协会和瑞安汽摩配行业协会等都在为此积极筹备。一旦条件成熟,联盟标准升格为行业标准,特定群体的价值观就会真正演变成为公众的社会价值观。在这种情形下,那些原本就已将联盟标准内化为产品生产和技术创新规范的企业就会因此具有更为坚实而广泛地社会认可基础。也就是说,他们的创新规范合法性会随之得到进一步升华。由此可见行业协会知识产权治理能够有助于提升集群企业的创新规范合法性(命题3)。

(2)集群企业创新规范合法性与知识产权集体维权行动

规范合法性是社会大众对企业是否做了“正确的事”的判断[61]。具体到创新合法性就是要让社会大众认为企业的创新行为和创新结果是正确的和妥当的。所以,创新规范合法性要求集群企业面市的新产品、应用的新技术和新工艺都应该是得当的。这在很大程度上给企业产品创新和技术创新带来压力,规范了企业创新行为,但也无形中提高了创新成本。因此,创新规范合法性较高的集群企业自然会非常期望能够得到更好的市场回报。此时,它们最担心的就是无序的竞争。特别是在知识产权保护相对薄弱的环境里[62,63],往往存在较为严重的创新外部性问题[64],这使创新企业陷入财务危机,甚至会因此而威胁到创新企业的生存[65]。唯有有效的知识产权保护才能真正维护市场秩序,促进企业产品创新和技术进步[1,66]。由此可见,集群内的知识产权保护行动与每个具有创新规范合法性的企业的切身利益息息相关。因此,具有创新规范合法性的集群企业都很重视并积极参与集群内的知识产权保护行动。由此可见,集群企业的创新规范合法性越高,参与知识产权集体维权行动的意愿或积极性也越强烈(命题4)。综合命题3和命题4,本文假设3。

假设3创新规范合法性对协会知识产权治理与集群企业集体维权行动的关系具有中介作用。

1.4.4 创新认知合法性的中介效应分析

一般意义上的认知合法性是指人们对某一事物的认知和理解程度[67-68]。也就是说,当一个事物被社会公众广为认知和接受,便拥有了认知合法性[69]。鉴于此,创新认知合法性被界定为企业创新行为被人们(社会公众或利益相关者)理解和接受的程度[55],强调企业创新行为或创新成果与人们认知信息的一致性[54]。创新认知合法性与创新规范合法性的区别之处在于前者的基础是人们基于认知和理解的“接受”,而后者的基础是人们基于道德观和价值观的“评价”。所以,拥有创新认知合法性的企业并不一定就具备创新规范合法性。由此,对协会知识产权治理、集群企业创新认知合法性与集体维权行动的关系做如下探讨。

(1)行业协会知识产权治理与集群企业创新认知合法性

就创新认知合法性的获取来讲,有两点很重要。一是企业的创新行为或创新成果要广为人知,二是要人们能够接受企业的创新行为或创新成果。行业协会对知识产权的协调性治理和自律性治理在以上两方面有辅助性作用。根据维权公约的规定,集群企业的创新成果需要拿到行业协会登记备案,并以协会维权委员会的名义在媒体上进行维权公示。比如,在永康电动平衡车产业集群里,已经取得专利证书的维权产品一般会在协会网站上进行公告,而对于尚未取得专利证书创新产品(配件或整车)则由维权委员会鉴定之后在《永康日报》或其他官方媒体上进行公告。再如温州烟具集群,烟具协会对通过审核的维权产品会发给类似于“土专利”的维权证书[7],并在当地报纸上予以登报公告。这对集群企业的创新成果无疑起到了广而告之的作用,使用当地公众或利益相关者能够较为广泛地获悉企业创新产品信息。更为重要的是这个公告是由行业协会以维权委员会的名义发布的,而行业协会是具有一定公信力的非营利性组织[70]。相对于企业自己所做的商业性广告来说,协会发布的创新成果维权公告更容易为社会公众或利益相关者所接受。因此,从这个角度讲,行业协会知识产权治理能力有助于提升集群企业的创新认知合法性(命题5)。

(2)集群企业创新认知合法性与知识产权集体维权行动

一方面,创新认知合法性为集群企业参与知识产权集体维权行动创造了条件,使集体保护行动更具可行性。知识产权保护集体行动的有效性很大程度上依赖于同行监督。而开展同行监督的前提条件是要“知情”,即对同行创新成果要熟悉。创新认知合法性恰恰代表着集群企业的创新成果被利益相关者所认知和理解的程度。也就是说,创新认知合法性越高意味着企业的创新成果就越为人们所熟悉。从而为高效率的同行监督奠定了基础。从这一点上讲,创新认知合法性较高的集群企业参与知识产权保护行动的条件更成熟。另一方面,创新认知合法性还意味着企业的创新产品在一定程度上已为公众所接受,具有市场基础和商业价值[71]。保护创新成果的知识产权,不仅是在维护自己的创新收益,同时也是在维护已有的“商誉”。从这一点上讲,创新认知合法性较高的集群企业越有动力参与知识产权保护行动。因此,具有创新认知合法性的集群企业会积极参与知识产权保护集体行动(命题6)。综合命题5和命题6,本文假设4。

假设4创新认知合法性对协会知识产权治理与集群企业集体维权行动的关系具有中介作用。

根据以上理论分析与研究假设,可得本研究的概念模型如图1所示。

图1 本研究的概念模型Figure 1 The conceptualmodel of this paper

2 研究方法

2.1 变量测量

自变量:行业协会知识产权治理。外部治理是协会作为行业组织在参与行业治理方面所应履行的基本职能[20]。行业协会的知识产权治理属于外部治理的范畴。已有研究指出协会基本职能主要就包括服务和协调等[21-22],或者也可根据张良等的研究细分为服务、自律、代表和协调等职能。前文在上述研究基础上,对行业协会知识产权治理的内涵和外延进行了详尽地探讨,并开展了典型案例研究,识别出了行业协会知识产权治理具体表现为服务、协调和自律等三方面的治理活动。案例研究还进一步表明了各方面活动的具体实践表现形式,这为该变量测量的开发奠定了坚实的基础。因此,在尚无直接可用量表的情况下,本文将基于内涵和外延的探讨及案例研究结果进行指标初拟,再通过专家评估和小样本测试等进行指标筛选,从而确定最后测量指标。首先,指标来源及拟定。根据多个典型案例的观察与分析结果,行业协会知识产权治理主要涵盖了服务性治理、协调性治理和自律性治理等实践活动。其中,服务性治理活动主要包括两个方面,一是专利法律、法规及专利知识等培训服务,二是专利申报的引导与指导服务。协调性治理活动主要包括协同政府部门打击侵权行为和调解企业间知识产权纠纷等两方面。自律性治理活动则主要包括制订维权公约、有效实施维权公约、制订联盟标准和参与行业标准制订等四方面内容。以此为基础,初步拟出了相应的八项指标。然后,请专家对初步拟定的测量指标进行效度评估,并根据专家意见对指标描述进行修正。其次,指标评估与筛选。以CITC、Cronbach′s Alpha和探索性因子(EFA)载荷为主要工具对初选指标的测量可靠性进行检验,并据此进一步筛选指标。通过83个小样本试测,结果表明专利申报指导服务和参与国家行业标准制订等两个指标的CITC分别为0.522和0.412,其他指标均高于 0.8(α=0.932);删除这两个指标后,Cronbach′s Alpha会增至0.942和0.947。随后本文进行了探索性因子分析,结果显示上述两指标的EFA因子载荷分别为0.610和0.493,其余指标均高于0.8(KMO=0.922)。综合以上三项检验结果,能够判定删除专利申报指导服务和参与国家行业标准制订等两项指标将有助于提升测量信度。因此,在正式测量中,只保留了其余六项指标,具体包括行业协会经常为企业提供专利法律和专利知识培训服务,行业协会能协同政府部门对知识产权侵权行为进行打击,行业协会能及时有效地协调和解决企业之间的知识产权纠纷,行业协会能制订切实可行的维权公约及实施细则,行业协会能公平、公正、有效实施维权公约,行业协会积极组织企业开展联盟标准的研讨或制订。同时,探索性因子分析还表明测量指标经旋转和因子抽取,并未析出多个因子。因此应将作为单维构念来测量。

因变量:集群企业集体维权行动。鉴于因变量也属于探索性变量,尚无直接可用测量工具。因此,同自变量一道,采用指标初拟、专家评估和小样本测试等方法来确定最后测量项目。首先,根据魏江和李拓宇研究成果,他们的成果初步识别出了同行监督、集体惩罚、集体抵制、集体声讨和联名举报等五项集体性维权表现形式。然后,再根据专家审读和评估意见,对相关指标描述进行修正。最后,以CITC、EFA因子载荷和 Cronbach′s Alpha等方法对测量可靠性进行检验,并据此筛选最终测量指标。小样本施测结果表明,集群企业参与集体惩罚这项指标的CITC值为0.467(α=0.857),删除该项指标之后 Cronbach′s Alpha会增至0.879。随后所做EFA分析结果显示,该指标的因子载荷为0.607(KMO=0.834)。而其余指标CITC均在0.6以上,删除指标均不会增加α值。并且,EFA显示其他指标的因子载荷均在0.7以上(最低0.745)。综合以上结果判定,需删除集体惩罚指标,保留其余四项作为最终测量指标。指标具体包括:我们公司会积极参与知识产权侵权行为的同行监督活动;我们公司会积极参与知识产权侵权行为的集体抵制活动;我们公司会积极参与知识产权侵权行为的集体声讨活动;我们公司会积极参与知识产权侵权行为的联名举报活动。同时,EFA结果也只输出了一个成分,未抽取出多个因子,所以该变量也应做单维构念处理。

中介变量:创新合法性(创新规制合法性、创新规范合法性、创新认知合法性)。谢蕊和蒋艳芬等对于创新合法性的测量均采用了改编自组织合法性测量的题项。而白贵玉(2016)对创新合法性的测量虽然也是建立在前人对组织合法性测量的基础上,但该研究在题项设置与表述上实施了专门性开发,从而使测量相对更具有针对性。因此,本文拟采用其量表进行测量。其中,创新规制合法性包含政府部门对企业创新活动的评价等三个指标;创新规范合法性包括企业创新活动符合社会价值观和道德规范等五个指标;创新认知合法性包括顾客对企业新产品或新服务给予高度评价等五个指标[41]。

控制变量:企业年龄、规模和研发投入。基于谢洪明等和徐明华研究发现企业的年龄、规模和研发投入等是企业专利活动或知识活动相关研究常用控制变量[72-73]。因此,在本研究中也将其作为控制变量予以控制。其中,企业年龄以企业成立至今的年数来测量,出于填写方便和量纲一致性方面的考虑,将其分成五个年龄段选项来表示。类似地,研发投入也以五级评分制选项由低到高分成五个等级来表示;企业规模以国家统计局工业企业划分办法所规定的大、中、小、微四类来测量。

2.2 样本与数据

此次调研对象为部分县市已形成一定产业集聚效应的制造业集群企业,主要包括但不限于桐庐制笔、永康休闲车、温州烟具、温州剃须刀、黄岩塑件、绍兴纺织等产业集群内企业。累计发放调研问卷 470份,回收 261份,有效问卷205份。回收率55.53%,有效率78.54%。样本的年龄结构:5年及以下4.88%,6~10年18.05%,11~15年33.17%,16~20年31.71%,20年及以上12.19%;样本的规模结构:微型企业6.34%,小型企业20.98%,中型企业49.76%,大型企业22.92%。从填写人的基本情况来看,96.09%填写人在公司的职位属于中高层管理者,只有少数填写人属于基层管理人员。93.66%填写人具有6年及以上工作经验,只有极小部分填写人工作经验在5年以下。因此,所反馈的数据信息应该具有较好的可靠性和可信度。

虽然调研没有大范围展开,但各变量的变异是有保障的。比如,以行业协会知识产权治理为例。首先,各地各产业的行业协会在知识产权治理方面的表现不一而同。各地一般有多个产业集群及集群内的行业协会,这些行业协会对集群内知识产权治理方面的重视程度和实际投入都有很大差异。其次,即便是在同一集群内,不同的集群企业对行业协会在知识产权治理上的表现也评价不一。这是因为不同企业对行业协会开展知识产权治理活动的频率、深度和广度等都有不同的要求或期望。最后,尽管行业协会开展了多项知识产权治理性活动或服务,但不同集群企业被各项服务实际有效覆盖的情况有差异。被治理性服务有效覆盖过或被多次充分覆盖的集群企业,对协会知识产权治理性服务的感知相对就高。而尚未被有效覆盖或未被充分覆盖的集群企业,对协会知识产权治理性服务的感知自然就低。再如集体维权行动。一般来说,受到实际侵害的企业,参与热情一般较高。目前未受实际侵害的企业,参与热情可能就会相对低些。但也不尽如此。很多未受实际侵害的企业中也有不少表现出非常高的参与热情,因为他们也有创新产品,他们害怕身边实际受侵害企业的“今天”将来有可能会成为自己的“明天”。因此,无论实际受侵害与否,集群企业参与集体维权行动的意愿强度都存在着较大差异。

2.3 验证性因子分析

前文已通过 CITC、Cronbach′s Alpha和探索性因子分析相结合的方法对自变量和因变量的测量进行了探索,建立了测量工具。为确保测量工具的有效性和稳定性在此,在此需对包括自变量和因变量在内的所有焦点变量的测量工具再进一步做验证性因子分析(CFA)。关于自变量行业协会知识产权治理,本文进行了单因子模型与多因子模型比较。多因子模型χ2/df=42.754,大于3,且NNFI=0.595;小于0.7;RMSEA=0.452,大于0.1;CAIC=460.659,大于饱和模型。结果表明多因子模型拟合度不理想。而单因子模型的拟合度指标均达到可接受水平(如表2),可见前文探索建立的知识产权治理的单维测量工具是合理的。关于中介变量创新合法性,验证性因子分析结果显示,多因子模型各项拟合度指标均较为理想(χ2/df=1.773,IFI=0.985,NNFI=0.980,CFI=0.984,RMSEA=0.62)。而单因子模型的拟合度不理想(χ2/df=27.588,大于 3,且IFI=0.441,NNFI=0.326,CFI=0.439小于0.7;RMSEA=0.361,大于0.1;CAIC=1957.599大于饱和模型575.394)。由此可见创新合法性应作为多因子处理。关于因变量集体维权行动,从指标来源和指标筛选确立了单维测量,验证性因子分析结果也表明单因子模型具有理想的拟合度。具体分析结果详见表2。

表2 焦点变量的验证性因子分析Table 2 CFA for the focal variables

2.4 信度与效度检验

首先,对测量信度进行检验。结果显示,研究所涉变量测量的 Cronbach′s Alpha最小值为0.934,CR最小值为0.934,均显著高于临界值0.7,表明各变量的测量指标具有较高的内部一致性信度和组合信度。其次,对测量效度进行检验。主要检验了测量的聚合效度和区别效度。其中,聚合效度检验:若变量所对应测量项目的因子载荷均大于0.7,则意味着良好的聚合效度,检验结果显示行业协会知识产权治理、创新规制合法性、创新规范合法性、创新认知合法性和知识产权集体维权行动等各变量所对应的因子载荷最小值分别为 0.872、0.892、0.913、0.895 和 0.875,均大于临界值,表明聚合效度有保障。此外,区别效度检验:一般以AVE平方根与相关系数的比较来确定。检验结果显示上述变量AVE 值分别为 0.832、0.825、0.856、0.841 和 0.840,大于临界值0.6和相应变量与其他变量之间的相关系数(见表4),表明各变量之间具有明显的区分效度。

2.5 共同方法偏差防范

对于可能产生的共同方法偏差问题,本文做了事前防范和事后检测。事前防范主要是综合应用了匿名填写、隐去部分题项意义及部分问项进行反向设计等措施,在一定程度上防止严重的共同方法偏差问题。事后检测主要是采用了相关分析法和单一潜因子法对共同方法偏差控制效果进行检验。鉴于创新合法性的部分题项可能是作答人比较敏感的,因此共同方法偏差的来源主要应考虑社会赞许性问题[74]。为此,本文参考李洪英和于桂兰的做法,在问卷中隐含了社会赞许性量表,共包括7个相应题项[75]。在事后,通过社会赞许与其他变量的关系来检验共同方法偏差的严重性程度。首先,采用了以往研究中常用的相关分析检验法。结果显示,社会赞许与其他变量的最大相关系数的绝对值为0.12,小于0.2,初步判断社会赞许不会导致严重的共同方法偏差问题。其次,采用单一潜因子法检验,结果显示无方法模型和有方法竞比模型的Δdf=163,Δχ2=282.886。通过查卡方分布表,可知当df=163且p=0.001条件下,χ2=224.535。 显然,Δχ2>224.535,表明无方法模型与有方法模型存在显著差异,且无方法模型的拟合度更优(详见表3)。由上可见,共同方法偏差控制效果较好,对分析结果不会产生严重干扰现象。

表3 单一潜在因子竞比模型检验结果Table 3 Test results of single potential factor for com petition models

2.6 结构方程模型构建

本文拟采用结构方程模型进行中介效应检验和路径分析。因为用传统的回归分析进行路径分析需要建立多个线性回归方程,并且它只能够检验可直接观测变量之间的关系,而结构方程可用于检验多个潜变量之间的关联[60]。本文涉及的五个焦点变量都是潜变量。因此,更适合用结构方程模型。根据前文假设,建立结构方程组如下:

其中,GIPR指知识产权治理,IRL指创新规制合法性,INL指创新规范合法性,ICL指创新认知合法性,CRP指集体维权行动,Age指企业年龄,Scale指企业规模,Rnd指研发力度。结构方程模型的估计是通过AMOS19.0软件来完成的。

3 数据分析与假设检验

3.1 相关分析

相关分析(详见表4)表明,自变量行业协会治理与中介变量创新规制合法性、创新规范合法性和创新认知合法性呈正相关关系,与因变量集体维权行动也呈正相关关系。作为中介变量的创新规制合法性、创新规范合法性和创新认知合法性等与因变量集体维权行动也表现为正相关关系。此外,作为控制变量的研发投入与自变量、中介变量和因变量均有显著相关性,或有可能会对焦点变量之间的关系产生干扰和影响。因此,在后续实证检验中需要将研发投入等非焦点变量可能产生的额外效应予以控制。

表4 变量之间的相关系数Table 4 The correlation coefficients of variables

3.2 基于结构方程的主效应和中介效应检验

结构方程能够帮助研究人员控制测量误差,并呈现不同嵌套模型的拟合度信息,因此被认为是较为理想的因果关系建模方法[76]。而且,结构方程能够对多个中介变量的中介效应同时进行检验,对多重中介模型尤其适用。本文除了要检验行业协会知识产权治理对集群企业知识产权保护集体行动的直接效应之外,还要检验创新规制合法性、创新规范合法性和创新认知合法性等三个中介变量对上述主效应关系的中介性作用,因此特别适用结构方程的方法。具体过程分以下两步走。

第一步,确立最优模型,初步检验因果关系和中介路径。本文首先构建了完全中介效应的基准模型(M0),检验结果显示各项指标具有较好的拟合度(χ2(293)=506.006,p<0.001;IFI=0.963;NNFI=0.958;CFI=0.962;RMSEA=0.060)。然后,对照基准模型和研究假设,检验了一系列嵌套模型(结果如表5所示),在寻求最优模型的同时,初步检验因果关系和中介路径。具体过程如下:(1)模型1,在基准模型基础上限制了假设2所对应的路径“行业协会知识产权治理-创新规制合法性-集体维权行动”,结果显示卡方值有了显著变化(Δχ2(b,m1)=15.916,p<0.001),拟合度出现下降。表明假设2所对应的路径对于基准模型来说具有重要意义。(2)类似地,模型2和模型3分别在基准模型的基础上,对假设3和假设4各自所对应的路径“行业协会知识产权治理-创新规范合法性-集体维权行动”和“行业协会知识产权治理-创新认知合法性-集体维权行动”进行了限制。结果显示卡方值均发生了显著变化(Δχ2(b,m2)=18.773,p<0.001;Δχ2(b,m3)=31.411,p<0.001),拟合度指标都出现不同程度的下降,表明假设3和4所对应的两条路径对于基准模型来说也同样具有重要意义。(3)模型4,在基准模型的基础上增加了行业协会知识产权治理到集体维权行动的直接路径,构建起了部分中介模型。结果显示,部分中介模型4与完全中介基准模型(M0)的卡方值有较为显著的变化(Δχ2(b,m4)=9.703,p<0.01),一定程度上提高了各项拟合度指标,由此表明增加自变量与因变量之间的直接路径能够改善模型拟合度。这就意味着部分中介模型(模型4)相对优于完全中介模型(M0)。

表5 备择模型比较分析结果Table 5 The analytical results of alternative models

此外,为进一步检验行业协会知识产权治理、创新合法性及知识产权集体维权行动三者之间可能并无因果关系的备择解释,本文继续构建起了模型5和模型6。模型5限制了行业协会知识产权治理对创新合法性(创新规制合法性、创新规范合法性和创新认知合法性)的作用之后,拟合度较之模型 4出现了显著下降(Δχ2(m4,m5)=45.507,p<0.001);模型6限制了创新合法性(创新规制合法性、创新规范合法性和创新认知合法性)对知识产权集体维权行动的作用之后,拟合度较之模型4也出现了显著下降(Δχ2(m4,m6)=24.028,p<0.001)。以上结果说明三者之间无因果关系的备择解释不成立。换句话说,他们是具有因果关系的,并且在众多关系模型中,模型4所表示的部分中介模型是相对的最优模型。

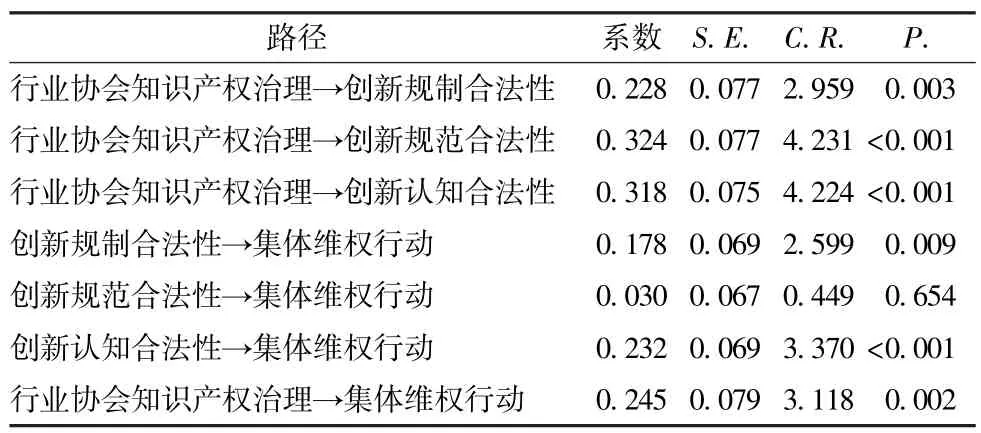

第二步,基于最优模型,检验相关假设。鉴于模型4所对应的部分中介模型相对最优,因此基于模型4再做进一步的路径系数分析,计算直接路径和各中介路径的具体效应(结果如表6所示),从而验证相关假设。第一,“行业协会知识产权治理-集体维权行动”的直接作用路径系数为0.245,显著性水平p<0.01,支持假设1。第二,“行业协会知识产权治理-创新规制合法性”路径系数为0.228(p<0.01),“创新规制合法性-集体维权行动”路径系数为0.178(p<0.01),路径系数均达到统计显著水平,支持假设2关于创新规制合法性的中介作用假设,中介效应量约为16.56%。第三,“行业协会知识产权治理-创新规范合法性”路径系数为0.324,达到显著水平p<0.001,但“创新规范合法性-集体维权行动”路径系数仅为0.030,p>0.1不显著。因此,假设3关于创新规范合法性的中介效应假设未获支持。第四,“行业协会知识产权治理-创新认知合法性”路径系数为0.318(p<0.001),“创新认知合法性-集体维权行动”路径系数为0.232(p<0.001),路径系数均达到统计显著水平,支持假设4关于创新认知合法性的中介作用假设,中介效应量约为30.11%。

表6 基于部分中介模型的路径分析结果Table 6 The path analysis for the partial mediating model

从路径分析结果可知,假设1、假设2和假设4得到了实证支持,而假设3未通过检验。假设3是关于创新规范合法性对行业协会知识产权治理与集群企业知识产权集体维权行动关系的中介作用假设。未通过检验主要是因为创新规范合法性到知识产权集体维权行动的路径不显著,即具备创新规范合法性的集群企业未必会更加积极地参与知识产权保护的集体行动。根据我们前期案例调研的情况来看,导致上述路径不显著的原因可能与以下两方面的逻辑有关。其一,是“群众的眼睛是雪亮的”逻辑。具备创新规范合法性的企业认为,自己从组织结构到技术工艺再到最终产品的创新都符合社会公认的价值观念和道德观念,社会公众自然会对企业和产品有一个基本判断。正所谓“清者自清,浊者自浊”,那些创新不规范的企业即使短期内能蒙蔽社会公众,时间一长,自然会被消费者发现并唾弃。所以,企业认为从长期来看,社会公众的智慧和理性选择会自然而然地对企业创新和知识产权起到保护作用,而不需要企业投入过多精力去采取行动。其二,是“专业的人做专业的事”逻辑。具备创新规范合法性的企业一般都已有一定的创新基础,在技术、工艺和产品等方面的创新有自己的积累和发展思路。她们认为与其把一部分精力放在知识产权的监督和惩治上,还不如更好地集中有限的精力把自己的技术、工艺和产品创新搞得再好点、搞得再快点。毕竟对于一个企业来说,维权行动耗时又不专业。而提高创新速度就是企业比较专业的知识产权保护手段之一[77]。所以,除了耗时费力的事后维权,那些具备创新规范合法性的企业更愿意选择自己擅长的比较专业化的创新保护形式,从而参与知识产权集体维权行动的意愿不是很高。以上两方面或许可以辅助解释为什么创新规范合法性到知识产权集体维权行动的路径不显著从而致使假设3未能得到实证支持的原因。

基于实证研究结果,本文得修正模型M7(χ2=314.597,p<0.001;IFI=0.970;NNFI=0.965;CFI=0.970;RMSEA=0.059)如下图2所示。修正后的模型M7与模型4相比,有明显的改进(Δχ2(m4,m7)=179.706,Δdf=108,p<0.001)。

图2 修正后的研究模型Figure 2 Themodified research model

3.3 内生性问题及修正

反向因果是最为常见的内生性问题之一[78-79]。并且检验内生性问题的方法有很多,其中包括工具变量、倾向得分匹配、Heckman两阶段、断点回归和结构方程等多种技术手段。而结构方程为反向因果检验提供了坚实的技术手段和方法[80],为检验行业协会知识产权治理与集群企业知识产 权集体维权行动是否存在反向因果关系,本文依次构建了三个反向备择解释模型,即模型R1、模型R2和模型R3(结果如表7所示)。首先,模型R1以创新合法性为因变量,检验行业协会知识产权治理与集群企业知识产权集体维权行动之间是否存在着反向因果关系,即检验集群企业知识产权集体维权行动是否会导致行业协会开展知识产权治理活动,并进而影响集群企业的创新合法性。检验结果显示,模型R1的整体拟合度较差(χ2=1850.888,IFI=0.726,NNFI=0.698,CFI=0.725,RMSEA=0.160),与样本数据匹配不理想。表明模型R1所对应的备择解释不成立。其次,模型R2以行业协会知识产权治理为因变量,检验行业协会知识产权治理与集体维权行动之间是否存在着反向因果关系,即检验创新合法性是否会导致集群企业采取知识产权集体维权行动,并进而促使行业协会开展知识产权治理活动。检验结果显示,模型R2的拟合度与模型 R1一样不理想(χ2=1879.858,IFI=0.721,NNFI=0.693,CFI=0.720,RMSEA=0.162)。表明模型R2所对应的备择解释也不成立。最后,模型R3仍以知识产权集体维权行动为因变量,检验行业协会知识产权治理与创新合法性之间的反向因果关系,即检验集群企业的创新合法性是否是行业协会开展知识产权治理的原因,并最终通过行业协会知识产权治理进而影响知识产权集体维权行动。检验结果显示,模型R3的拟合度虽较模型R1和模型R2略好,但整体也未达到可接受标准,拟度合也不理想(χ2=1040.917,IFI=0.869,NNFI=0.855,CFI=0.868,RMSEA=0.111)。

表7 内生性问题检验Table 7 The test of indigenous issues

正如龙文滨等所言行业协会治理属于制度层面的因素,具有明显的外生变量特征,而企业参与集体行动属于组织层面因素,因此反向因果等内生性问题发生的可能性很小[81]。龙文滨等的论断为本研究内生性问题规避提供了支撑依据,同时本文检验结果也进一步印证了龙文滨等的观点。

3.4 稳健性检验

稳健性检验的方法有很多,需要研究人员视具体情况适当进行选择运用。本文拟综合运用替换变量测量和变更计量方法等两者相结合的方法进行稳健性检验。其中,替换变量测量主要是指将被解释变量知识产权集体维权行动以逻辑测量值替代李克特五级测量值。若集群企业在此之前已经实际性参与或开展过知识产权集体维权行动则记为1,否则记为0。由于替代测量后的被解释变量为二元变量,因此改用logistic回归分析方法对主效应和中介效应进行检验。为更加清晰地认识研究结果在多大程度上是稳健的和可信的,本文分别选择在90%、95%和99%等三个不同置信水平上进行回归分析,结果如表8所示。行业协会知识产权治理对集群企业知识产权集体维权行动的主效应在99%置信水平上显著(LLCI=0.062,ULCI=1.251),创新认知合法性对上述两者的中介效应在99%置信水平上显著(BootLLCI=0.227,BootULCI=0.508),但创新规制合法性对上述两者的中介效应要略弱一些,只在95%置信水平上显著(BootLLCI=0.013,BootULCI=0.891)。而创新规范合法性的中介效应即使在90%的置信水平上也不显著。以上结果与原测量情形下的结构方程分析结果总体上是一致的,即对原始模型进行修正是必要的。剔除创新规范合法性之后的修正模型显示,在95%置信水平上,行业协会知识产权治理对集体维权行动的直接效应量为0.6630(LLCI=0.218,ULCI=1.111),创新规制合法性的中介效应量为0.091(BootLLCI=0.007,BootULCI=0.250),创新认知合法性的中介效应量为0.247(BootLLCI=0.075,BootULCI=0.539)。由此证明前文基于结构方程分析结果修正后的模型是稳健和可靠的。

表8 替换测量方法后的logit回归分析结果Table 8 Logit regression results for the alternative measurements

4 研究结论与展望

4.1 研究结论

本文基于合法性的视角和结构方程的方法探讨了行业协会知识产权治理对集群企业集体维权行动的影响以及内在的作用机理。研究结果主要有以下三点发现。第一,行业协会知识产权治理能有效促进集群企业参与并开展知识产权集体维权行动。行业协会的知识产权治理活动具体包括服务性治理、协调性治理和自律性治理等多种形式。各项活动开展的越高效,意味着行业协会的知识产权治理效能就越高,那么集群企业参与知识产权集体维权行动的意愿和热情也越高涨,集群内知识产权保护效率也就会越理想。从这一点上讲,本文证明了产业集群内的知识产权保护效率与地方性行业协会的知识产权治理效能有很大关系。第二,行业协会知识产权治理有助于提高集群企业的创新合法性(创新规制合法性、创新规范合法性和创新认知合法性)。就是说,行业协会在集群内开展知识产权治理活动,能够促使集群内的企业在创新活动或创新过程中更加遵守法律法规、社会道德规范和人们认知规律,从而使集群企业的创新行为和创新成果在当地社会建构的价值、规范和定义系统中都是令人满意的。第三,创新规制合法性和创新认知合法性等两者对行业协会知识产权治理与集群企业知识产权集体维权行动的关系具有部分中介作用。这就意味着,行业协会知识产权治理对集群企业集体维权行动的激发作用,有一部分是通过创新规制合法性或者创新认知合法性的中介而实现的。尤其是创新认知合法性,它在其中所起的中介性作用最为显著。创新规制合法性的中介效应次之,而创新规范合法性的中介效应未获实证支持。

4.2 理论贡献

行业协会治理是产业集群治理中至关重要的治理机制之一[82-83],在产业集群的治理中扮演着越来越重要的角色[10]。特别是在集群企业的集体行动治理中,行业协会起着举足轻重的作用[9]。因此,本文主要是在现有集群治理理论和集体行动理论的基础上,引入合法性的视角对行业协会在集群知识产权保护性集体行动中的作用。本文研究结果对产业集群知识产权治理和行业协会集体行动治理等两个领域或有以下两方面的理论贡献。第一,对产业集群知识产权保护领域而言,本文提出并证实了行业协会治理作为一种辅助性的民间非正式知识产权保护机制对集群知识产权保护的重要意义,回答了行业协会是如何提升集群知识产权保护效率的问题。虽然,已有一些关于行业协会在集群知识产权保护或创新治理中的作用的理论探讨和案例分析。譬如,集群知识产权保护中行业协会的功能定位[84-85]与保护措施[86]等。但现有文献的局限性也是显而易见的,即没有对行业协会为什么能够实现知识产权保护以及它是如何实现知识产权保护的问题进行过系统性的理论探索。而本研究发现,行业协会能够围绕其职能设置,在集群内积极开展知识产权治理活动,为集群企业维护知识产权创造条件,提供便利,从而显著提升其参与维权行动的积极性。通过集群企业广泛参与的集体性行动来提高集群内的知识产权的保护效率。本文将这种机制概括为行业协会主导的,集群企业广泛参与的,集体维权式保护机制。文章能够从理论上帮助解释为什么行业协会治理有助于提升集群知识产权保护效率的问题,从而弥补了上述理论研究中的不足。第二,对行业协会的集体行动治理领域而言,本文提出了行业协会对知识产权集体维权行动治理的合法性机制。它具有以下两方面的理论补充作用。一方面,以往文献已探明了行业协会对集体行动有多种不同的作用机制,如声誉机制和成本机制[8]、信任与互惠规范、非正式制度与社会网络、激励监督机制、互动和沟通机制等。而本研究在上述基础上,发现并补充了合法性机制。另一方面,正如开篇如述,集体维权行动是一种特定类型的集体行动,现有文献并未对这种特定类型的集体行动展开过系统性的理论研究,有关行业协会与集体维权行动的关系问题以及内在作用机理问题等尚未得到探讨。而本研究实际上就是弥补了这一理论缺失。并且本研究的实施也有助于推动未来关于行业协会对其他特定类型集体行动的作用机制研究。

4.3 实践启示

本研究最主要的实践意义在于为产业集群提升知识产权保护效率提供了一种可借鉴的知识产权自治思路与策略。这对于我国那些以版权、外观设计和实用新型为主要知识产权形式的传统制造业集群来说尤其具有实践意义。因为在那些集群里,相对更容易发生抄袭或仿冒等侵权行为,单纯地依靠行政执法的力量往往难以版权和外观设计保护的及时性和有效性。此时,就需要发起行业协会主导的集体维权行动这样一种民间自治举措作为行政执法和司法救济的辅助实施力量。使行业协会在保护集群内企业创新成果方面发挥更为重要的作用[87],从而提高保护效率。但此举的关键之处在于通过行业协会的知识产权治理要能吸引集群企业的广泛参与,才能达到较为理想的效果。对此,本文实际上具有以下三方面的六条实践启示。首先,从创新规制合法性来看,行业协会的知识产权治理有三个重要抓手提高企业创新规制合法性进而提升其参与集体维权行动意愿。一是要通过知识产权相关法律法规的宣传,提高集群企业的创新规制意识;二是要联手专业机构广泛开展知识产权保护方式方法的培训和辅导工作,提高集群企业合法化保护创新成果的能力;三是要协同执法部门高效惩治集群内的知识产权侵权行为,提高集群企业机会主义式侵权的成本。其次,从创新规范合法性来看,行业协会的知识产权治理要重点做好两项工作来提高企业创新规范合法性进而提升其参与集体维权行动意愿。一是积极参与标准化建设,以行业标准或联盟标准促企业规范化创新。二是要大力推动维权公约修订与完善,努力引导越来越多的集群企业广泛参与,并致力于公平和公正地实施维权公约,维护公约的权威性和严肃性。最后,从创新认知合法性来看,行业协会要加大创新企业和创新成果的公示与宣传来提高企业创新认知合法性进而提升其参与集体维权行动意愿。行业协会通过网站或会员群等自媒体、地方性大众传媒及业内报纸杂志等对集群内具有创新性的企业和创新性成果进行公示的同时,还可进行适当地重复性宣传,以强化公众对创新企业及其创新成果更为广泛和深刻的认知基础。这有利于提升企业创新产品的认知合法性水平,对集群企业合法化创新是一种无形的激励。同时也为这些企业参与同行监督等知识产权保护集体行动创造良好的公众认知条件。

4.4 研究展望

未来研究可在本文基础上,从以下两方面着手推进和完善。第一,行业协会知识产权治理的多维度探索。本文围绕行业协会功能定位,基于案例研究对行业协会的主要知识产权治理活动进行了梳理,并通过试访和探索性因子分析对行业协会知识产权治理的测量指标筛选,从而为机理性分析奠定测量基础。基于探索结果,本文是将行业协会知识产权治理作为单维构念来处理的。而知识产权的本质属性具有多维度性[88],不同类型的知识产权保护维度也有所差异[89]。那么,知识产权治理是否也是一个更加饱满的多维构念?因此,未来研究可通过理论分析与经验研究相结合的方法对行业协会知识产权治理的维度进行更多地探索,这也将更有利于深入而细致地探讨行业协会对产业集群知识产权自治的作用机制问题。第二,多元理论视角下行业协会对集群企业知识产权集体维权行动的影响机制研究。本文基于合法性理论视角,探索出了创新合法性对行业协会知识产权治理与集群企业集体维权行动具有部分中介性作用。然而,本文只是单一理论视角下的机理性研究,事实上该研究领域还与治理理论[38]、社会资本理论[45]和生态理论[90]等有着深厚渊源。因此,下一步研究中可考虑引入其他相关理论,在多元化理论视角下探讨可能存在的多重中介性机制,或识别出可能影响行业协会知识产权治理与集体维权行动关系的情境因素及其调节性机制等,从而进一步深化此项研究。